পৃথ্বীশ সারাদিন মন দিয়ে কাজ করত। আর সন্ধে হলেই একজোট হত, তখন নিয়ম বিদায় নিত বেঁচে থাকার অভিধান থেকে। একসঙ্গে শক্তি-পৃথ্বীশ বেরিয়ে পড়ত হইহই করতে করতে। পৃথ্বীশ মাঝে মাঝেই ‘কে কে’ বলে চিৎকার করে উঠত রাস্তায়। সবাই অবাক হয়ে থতমত খেত। কীসের কে, কোথাকার কে! কাকে উদ্দেশ্য করে এই জোরালো হাঁকডাক? তারপর মাথা নিচু করে তাদেরই পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যেত দুই বন্ধু। ২১ ডিসেম্বর, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

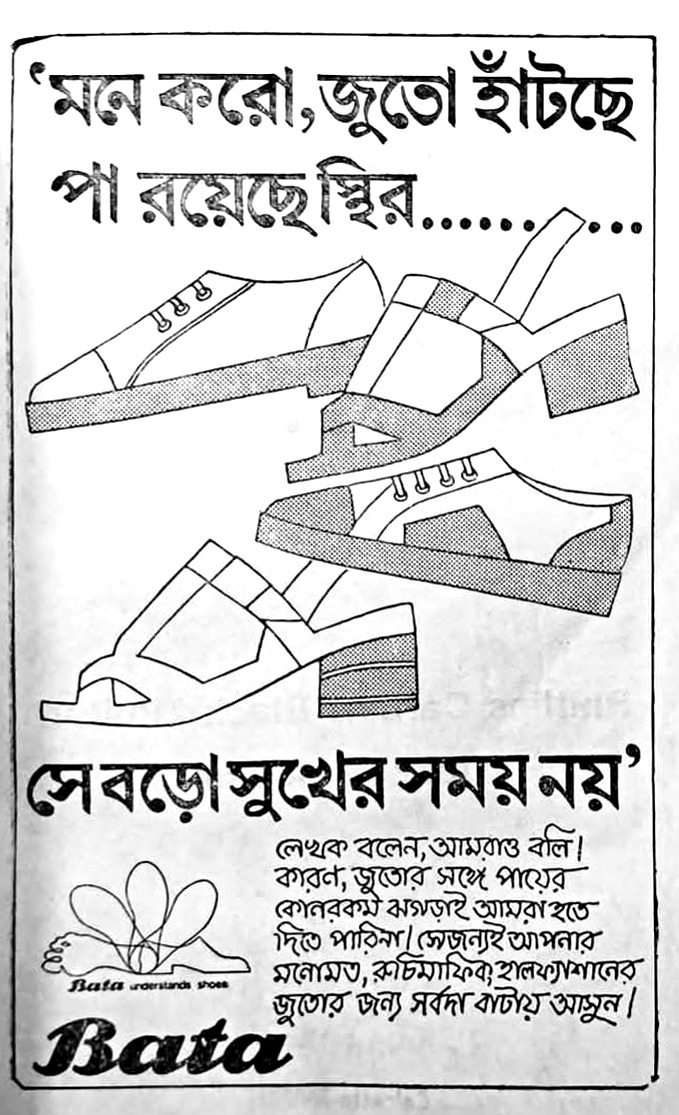

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় বহুকালের বন্ধু। একেবারে সেই ছেলেবেলার। আমার সঙ্গে পৃথ্বীশের আলাপও আমার-শক্তির বিয়ের আগেই। তখন পৃথ্বীশ কাজ করত বাটায়। শক্তির কবিতার লাইন জুতোর বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছিস সে-ই।

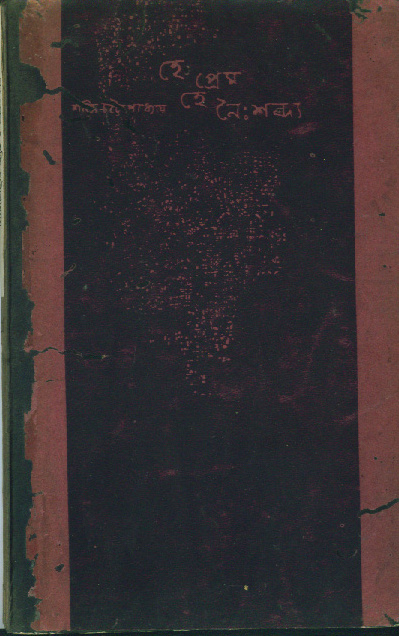

খুব গাঢ়, নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল ওদের। ওদের ছিল নিজস্ব ভালোবাসার অবসর আর পাগলামো। শক্তি নিজের প্রথম বইয়ের নাম বদলেছিল তিনবার। প্রথমে ‘যম’, তারপর ‘নিকষিত হেম’, তারপর ‘কেলাসিত স্ফটিক’, অবশেষে ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’। প্রতিবারই প্রচ্ছদ করেছিল পৃথ্বীশ। প্রতিবার বদলাতেও হয়েছিল তা ওর বন্ধুর জন্য।

পৃথ্বীশ সারাদিন মন দিয়ে কাজ করত। আর সন্ধে হলেই একজোট হত, তখন নিয়ম বিদায় নিত বেঁচে থাকার অভিধান থেকে। একসঙ্গে শক্তি-পৃথ্বীশ বেরিয়ে পড়ত হইহই করতে করতে। পৃথ্বীশ মাঝে মাঝেই ‘কে কে’ বলে চিৎকার করে উঠত রাস্তায়। সবাই অবাক হয়ে থতমত খেত। কীসের কে, কোথাকার কে! কাকে উদ্দেশ্য করে এই জোরালো হাঁকডাক? তারপর মাথা নিচু করে তাদেরই পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যেত দুই বন্ধু।

পৃথ্বীশ আমাদের বিয়ের কার্ডও করেছিল। খুব মজার কার্ড। ইংরেজিতে লেখা, বাংলাতেও। হাফটোন ব্যবহার করে লেখা। কিন্তু সেই কার্ড এখনও পড়ে আছে বাড়িতে। কারণ বিয়ের আগের দিন ৫০০ কার্ড এসেছিল বাড়িতে। ফলে কার্ড দিয়ে কাউকে আর নেমন্তন্ন করা হয়নি। দু’জনেই ছিল একইরকম, এই অনাবশ্যক দেরির দায় আজ দুই বন্ধুর মধ্যে ভাগ করে দিলাম।

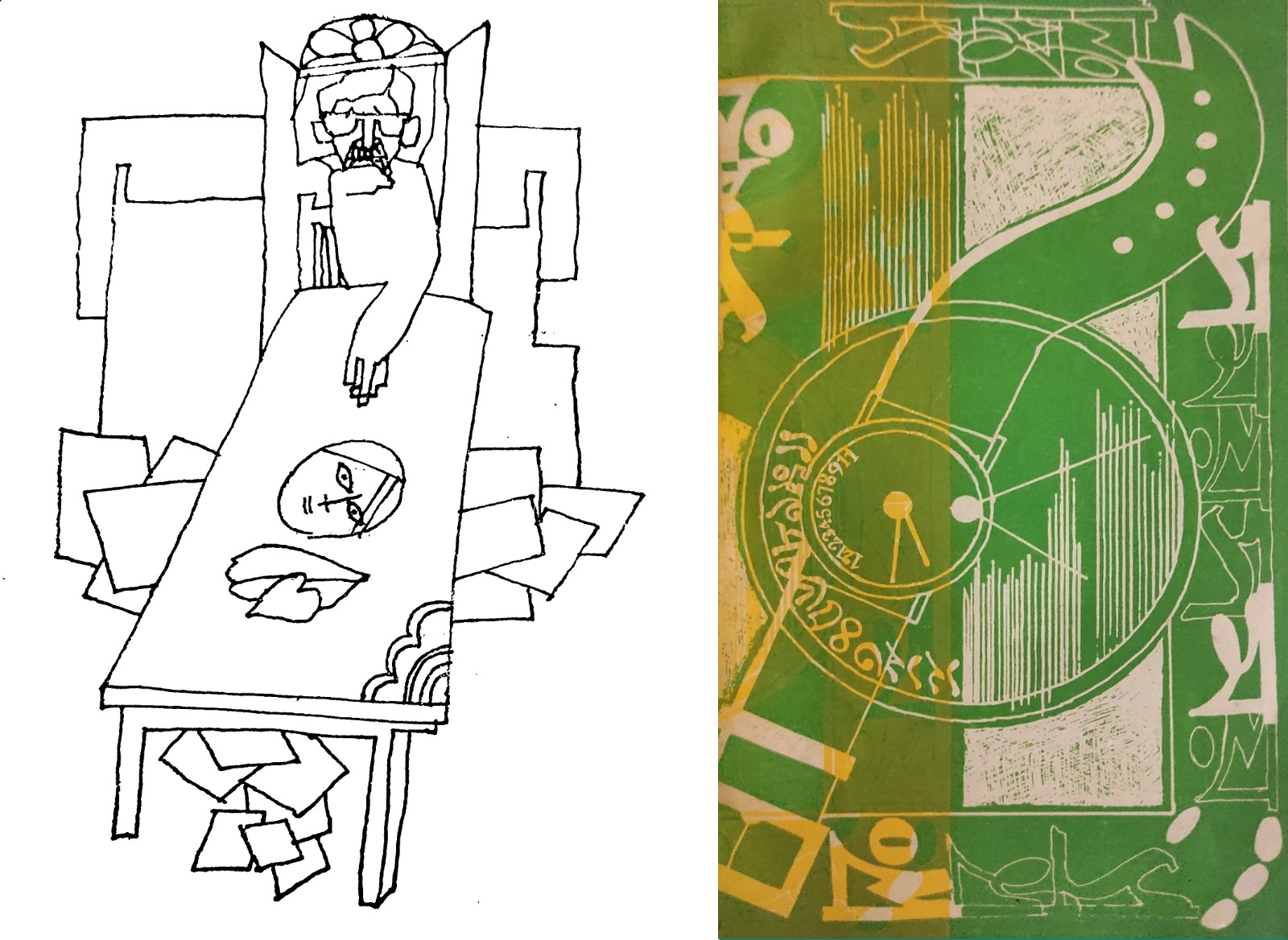

পৃথ্বীশ এরপর চলে গেল দিল্লিতে। কিন্তু যোগাযোগ ছিন্ন হল না। ছবি এঁকে পোস্ট করত, কখনও লিখত চিঠি। বলত, কলকাতার থেকে এখানকার রান্নাঘর কিন্তু দারুণ, একবার চেষ্টা করতে পারো। একদিন বিকেলবেলা অফিস থেকে ফিরে দেখি, বারান্দায় বসে আছে শক্তি ও পৃথ্বীশ। সেটা শক্তির জন্মদিনে। বললাম, কী হল? বলল, চলে এলাম, আর ওখানে ভালো লাগছে না। বললাম, শরীর কেমন ভেঙে পড়েছে তোমার? কৌতুক করে বলল, দিল্লির মেয়েরা এরকম ডিস্টর্টেড ফিগার পছন্দ করে। পৃথ্বীশ একটা ছোট মাপের উপন্যাসও লিখেছিল। ‘সময়’ নামে। তার প্রচ্ছদ ও অলংকরণ স্বাভাবিকভাবেই ওঁর করা। এই যে ডিস্টর্টেড ফিগারের কথা বলেছিল, সেই বইয়ের অলংকরণে পৃথ্বীশের আত্মপ্রতিকৃতিতে, দেখা যাবে সেই ভাঙাচোরা আঙ্গিক।

পৃথ্বীশকে খোরপোশ দিতে হত প্রতিমাসে। মেয়েকে দেখতে আসত, আমাদের পার্ক সার্কাসের বাড়ির কাছেই। সেখান থেকে এসে পড়ত আমাদের বাড়িতেও। অর্থাভাব শুরু হয় তখন থেকেই। এদিকে পৃথ্বীশ চাকরিও করত না। ছবি আঁকত, কিন্তু বেচার কোনও তাগিদ নেই। পৃথ্বীশের বন্ধুরা মিলে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে প্রেসিডেন্সি ফোর্টে পৃথ্বীশের একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। সেখান থেকে কেনা একটা ছবি এখনও আমার বাড়ির দেওয়ালে আছে। এই পার্ক সার্কাসের বাড়িতে দেখেছি, কখন পৃথ্বীশ এসে মেঝেতে শুয়ে পড়েছে। অথচ সকালে তেমন দেখা হত না। জুতো-টুতো পড়ে কোথায় একটা রওনা হত। কোনও দিন খেত, কোনও দিন খেত না।

মনে আছে, শক্তির মৃত্যুতে খুব ভেঙে পড়েছিল পৃথ্বীশ। জীবৎকালে বারবারই পৃথ্বীশ আর শক্তির ঝামেলা হত, শক্তি কেন পৃথ্বীশকে নিয়ে একটা এলেজি লেখেনি। শক্তি বোঝাত, আরে তুই তো মরিসনি, এলেজি লিখব কী করে! কিন্তু পৃথ্বীশ বুঝতে চাইত না কিছুতেই, বলত, সবার ওপর এলিজি আছে, আর আমি তোর বন্ধু, আমার ওপর তোর এলেজি নেই!

শক্তির মৃত্যুর পর, যে সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ‘শক্তি চট্টোপাধ্যায়’ নামে, সেখানে পৃথ্বীশ ব্যবহার করেছিল শক্তির এক অমোঘ অভ্যাসকে। তা হল, বইয়ে সই করার সময়, শক্তি নিজের মুদ্রিত নাম কেটে, স্বাক্ষর করে দিত। এই বইয়ের প্রচ্ছদে ছিল সেই সই, শক্তিকে অনেকটা বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস, হাতের লেখার স্বাভাবিকতায়। যদিও, পৃথ্বীশের জন্য কোনও এলেজি শক্তি কোথাও লিখে রাখেনি।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved