সেই যন্ত্রের পেটের মধ্যে আমাদের অবস্থা চার্লির মতো নয় কি? যদি পাবলিক স্পেসে এই লেখা পড়েন, আশপাশে দশজনকে দেখুন। যদি একা পড়েন নিজেকে দেখুন। কী করে চলেছি আমরা ভাঙা রেকর্ডের মতো? ‘স্ক্রোল’, ‘ক্লিক’, ‘পোস্ট’, ‘লাইক’, ‘শেয়ার’, ‘সাবস্ক্রাইব’। চার্লি যত টাইট দেয়, যত খুঁজে পায় নাটের মতো, বল্টুর মতো, স্ক্রুয়ের মতো দেখতে কিছু একটা, তত যেন সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শ্রমের খণ্ডাংশে পূনঃপৌনিকতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ার বদলে সে যেন পাচ্ছে নতুন উত্তেজনার ঝিলিক! একইরকমভাবে ‘স্ক্রোল’, ‘ক্লিক’, ‘পোস্ট’, ‘লাইক’, ‘শেয়ার’, ‘সাবস্ক্রাইব’-এর পূনঃপৌনিকতায় আমাদের মগজে ঝিলিক মারতে থাকে ডোপামিন, আমরা চাঙ্গা হয়ে ফের একই কাজ করতে থাকি।

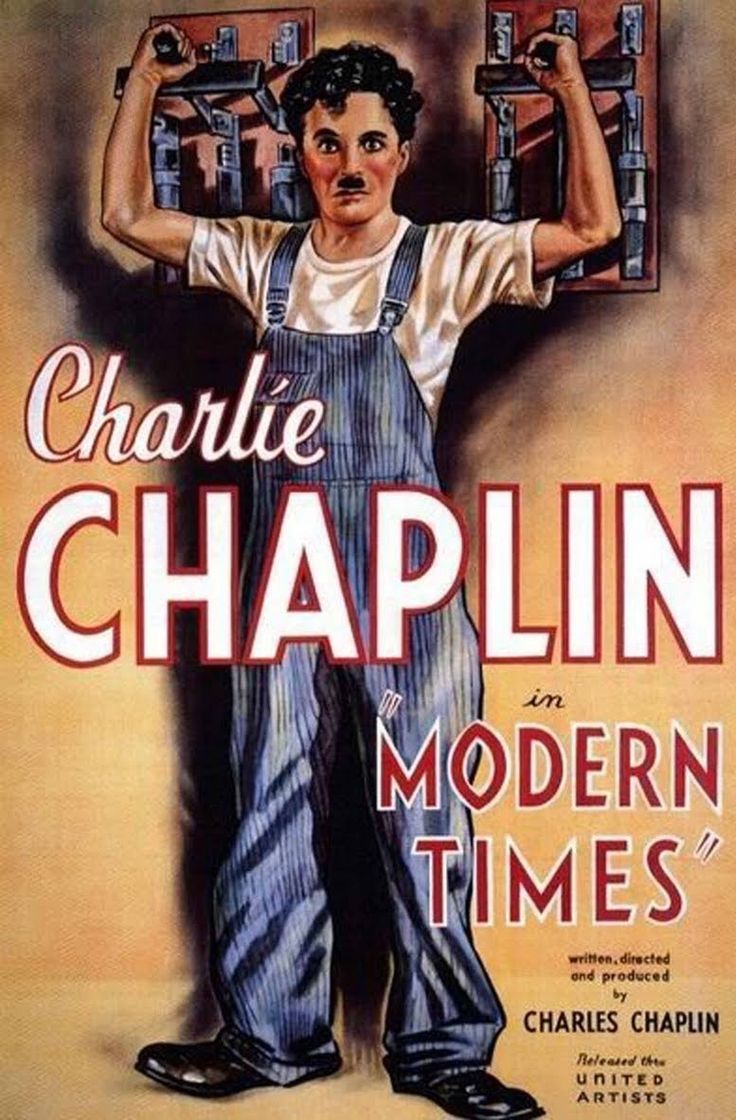

উচ্চমানের শিল্প ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। যখন ইন্দির ঠাকরুণকে ভিটে ছাড়ার আগে গাছে জল দিয়ে যেতে দেখি ‘পথের পাঁচালী’-তে, ইকোলজিকাল সংকটে আক্লিষ্ট এই পৃথিবীতে সেই দৃশ্য নতুন মাত্রা যোগ করে। সেরকমই চ্যাপলিনের ‘মডার্ন টাইমস’-এর সেই দৃশ্যও কি এই সময়ে অনুরণন জাগায় না, যেখানে পৌনঃপৌন কাজের লুপে পড়ে যন্ত্র গিলে খাচ্ছে চার্লিকে, আর চার্লিও কিছুতেই কাজ থামাতে পারছে না? সেই আটের দশকে যখন বামপন্থী ছাত্র-রাজনীতিতে হাতেখড়ি হচ্ছে, তখন ধনতন্ত্রে শ্রমজীবীর দুর্দশা বোঝানোর জন্য যে একটি সিনেমাটিক দৃশ্য উল্লেখ করা হত, সেটা এই দৃশ্যটাই। সেই সময়ে ধনতন্ত্র আর শ্রম বলতে যা বোঝা হত, তার পরিকল্প ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম। বলাই বাহুল্য, ক্যাপিটালিজম আর সেই পরিকল্পে নেই, শ্রমের ধরনও পুরোপুরি পাল্টে না গেলেও, তার মধ্যে অনেক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে, যা তখন ছিল না। তাহলে কি সেই দৃশ্যটা আগের শতকের মতোই রাজনৈতিক প্যারাবেল হিসেবে একইরকম আছে?

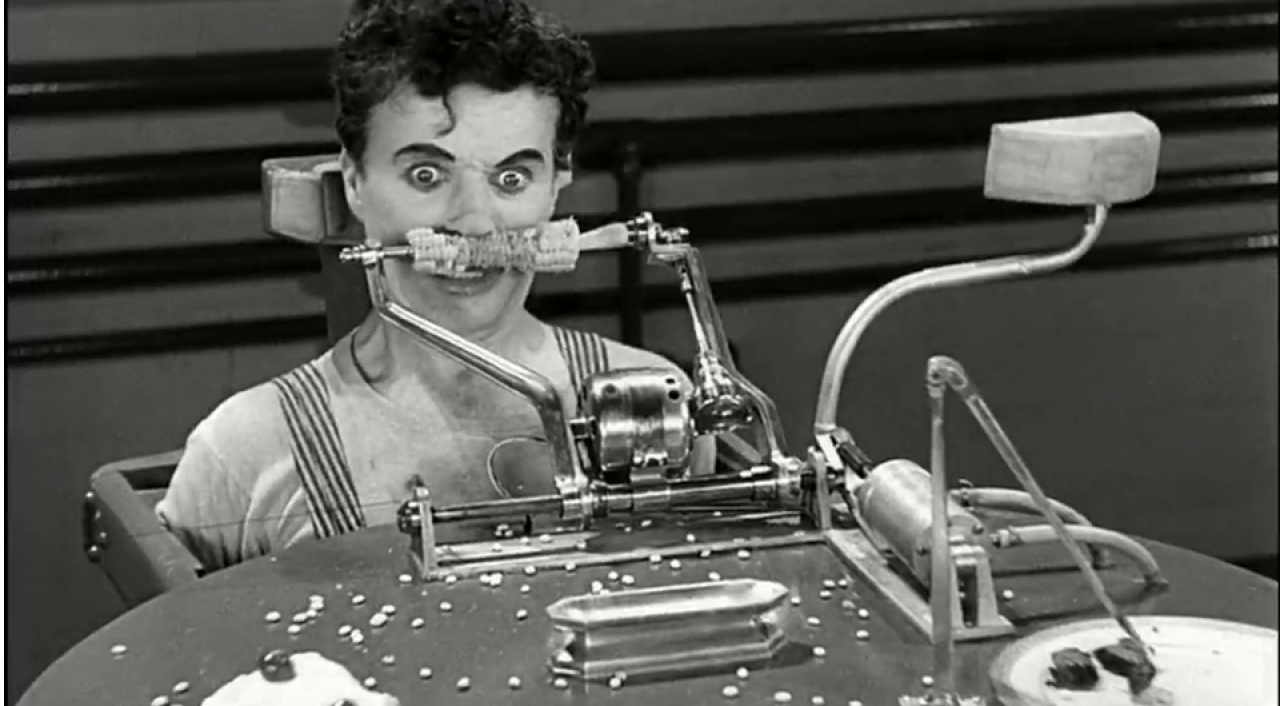

প্যারাবেলটায় ফেরা যাক। লুপে পড়ে গেছেন চার্লি। কাজটা হল স্ক্রু টাইট করার। বিভাজিত খণ্ডশ্রমে এতটাই পারদর্শী হয়ে গিয়েছে চার্লি যে, তার দু’হাতে স্ক্রুড্রাইভার একইরকম ত্বরিতগতিতে চলে। সে কনভেয়ার বেল্টে এগিয়ে আসতে থাকা মেশিন-পার্টসের নাটবল্টুতে টাইট দিতেই থাকে, দিতেই থাকে, এবং এইভাবে বিশাল যন্ত্রের ময়দানব তাকে প্রায় গিলে খেয়ে ফেলে! তারপর সেই যন্ত্র থেকে বেরনোর পর, যতই তার মাথার স্ক্রুটি ঢিলা হতে থাকে, তত সে দেখতে পায় যে চারিদিকে ঢিলাঢালা নাট-বল্টু-স্ক্রু– সবকটাতেই তাকে ‘টাইট দিতে হবে’। অর্থাৎ, আমরা যখন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছি, তখন যন্ত্র, দেহ, মন, বাস্তব সব একাকার হয়ে গেছে! শরীর যন্ত্রে গুঁজে যাচ্ছে, শরীরকে মনে হচ্ছে যন্ত্রেরই সম্প্রসারণ, মন হয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক, মনের বিভ্রাটও যান্ত্রিক গোলযোগের মতো, ভাঙা রেকর্ডের মতো লুপে আটকে গেছে, এমনকী, বাস্তবতাও মনে হচ্ছে এক বিশাল কারখানা, অনেক যন্ত্রের সমাহার! সব মিলিয়ে হইহই কাণ্ডও ঘটছে, বিনোদনের চূড়ান্ত ঘটছে– যা কোথাও শ্লীলতার মাত্রা ছাড়ায় ছাড়ায় অবস্থা! তার সঙ্গে চলছে রাজনৈতিক প্যারাবেল।

আমরা কি এখন সেইরকম যান্ত্রিক সভ্যতাতেই আছি? না, নেই। এখনকার যন্ত্র শুধুই হার্ডওয়্যার নয়, তার মধ্যে সফটওয়্যারও আছে, যা ঠিক চোখে দেখা যায় না (আমরা যা দেখি, তা হল ইউজার ইন্টারফেস)। আগে আমরা বোতাম টিপতাম, এখন আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভার্চুয়াল বোতাম টিপি। ‘ক্লিক’ আর ‘বাটন’ এই শব্দ দুটো শুনলে আমাদের মনে এখন বস্তুগত একটি ক্রিয়া এবং যন্ত্রাংশ যতটা না মনে পড়বে, তার চেয়ে মনে পড়বে বেশি ‘ভার্চুয়াল’ বোতামে চাপ দেওয়ার কথা। সেই যে চার্লি প্যারাবেল তৈরি করলেন, ইতিমধ্যে, শ্রম জিনিসটাও পাল্টে গিয়েছে, পাল্টে গিয়েছে শ্রমজীবীও।

গত দুই দশকে ধনতন্ত্রের তুরুপের তাস হল– কনজিউমারকে ‘প্রোডিউসার’ বানিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ এই যে আমরা ক্রমাগত সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করছি, ইন্সটায় ছবি তুলছি, আমরা কিন্তু সেই প্রোডাকশনের অন্তর্গত হয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রতিটি ‘ক্লিক’, ‘পোস্ট’, ‘লাইক’, ‘শেয়ার’, ‘সাবস্ক্রাইব’ যন্ত্রকে চালু রাখছে, অ্যালগোরিদমকে পুষ্ট করছে, নির্মাণ করছে এই যুগের প্রধান উৎপাদন– data! আমরা এমন শ্রমজীবী এই জগৎজোড়া যন্ত্রে, যে নিজের পারিশ্রমিক জানে না! শ্রমিকের শ্রম থেকে বিচ্ছিন্নতার বোধ তুঙ্গে উঠলে (অর্থাৎ চার্লির মতো মাথার স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেলে) পরের পদক্ষেপই হল তার চেতনার বৈপ্লবিক হওয়ার মোড়বদল। টিকে থাকার জন্য ধনতন্ত্র যা করেছে, তা হল এই, সে এই বিচ্ছিন্নতার তুঙ্গে থাকার অবস্থাকে ঢেকে দিয়েছে দুই ধরনের মোড়কে, শ্রমিককে ‘উৎপাদক’-এর শ্লাঘা দেওয়া, আর শ্রমকে ‘উপভোগ’-এর ছদ্মবেশ দেওয়া। তাই কৃত্রিম সামাজিকতার মাধ্যমে যে ‘বীভৎস মজা’-য় মজে থাকি আমরা, আমরা বুঝিও না যে আমরা ‘প্রোডিউস’ করে তুলেছি। আবার একজন কারখানার শ্রমিকেরও রিলের পর রিল দেখতে দেখতে মনে হয় যে সে এমন জগৎজোড়া ‘উপভোগ’-এ আছে, যার মধ্যে তার পিতা ছিল না। এলিয়েনেশনের বোধের ওপর সবচেয়ে বড় মোড়ক কীসের? ঠিক উল্টোটার, অন্বয়ের, অন্তর্গততায়। চার্লির মতোই আমরা কিন্তু যন্ত্রের পেটে আছি!

সেই যন্ত্রের পেটের মধ্যে আমাদের অবস্থা চার্লির মতো নয় কি? যদি পাবলিক স্পেসে এই লেখা পড়েন, আশপাশে দশজনকে দেখুন। যদি একা পড়েন, নিজেকে দেখুন। কী করে চলেছি আমরা ভাঙা রেকর্ডের মতো? ‘স্ক্রোল’, ‘ক্লিক’, ‘পোস্ট’, ‘লাইক’, ‘শেয়ার’, ‘সাবস্ক্রাইব’। ‘স্ক্রোল’, ‘ক্লিক’, ‘পোস্ট’, ‘লাইক’, ‘শেয়ার’, ‘সাবস্ক্রাইব’। ‘স্ক্রোল’, ‘ক্লিক’, ‘পোস্ট’, ‘লাইক’, ‘শেয়ার’, ‘সাবস্ক্রাইব’… নিরন্তর! চার্লি যত টাইট দেয়, যত খুঁজে পায় নাটের মতো, বল্টুর মতো, স্ক্রুয়ের মতো দেখতে কিছু একটা, তত যেন সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শ্রমের খণ্ডাংশে পৌনপুনিকতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ার বদলে সে যেন পাচ্ছে নতুন উত্তেজনার ঝিলিক! একইরকমভাবে ‘স্ক্রোল’, ‘ক্লিক’, ‘পোস্ট’, ‘লাইক’, ‘শেয়ার’, ‘সাবস্ক্রাইব’-এর পৌনপুনিকতায় আমাদের মগজে ঝিলিক মারতে থাকে ডোপামিন, আমরা চাঙ্গা হয়ে ফের একই কাজ করতে থাকি। হয়তো আমরা এখন লেখা পড়ছি, কিন্তু সেই লেখায় আমরা না হব মগ্ন বা ধ্যানস্থ, সেই লেখা থেকে আমরা লাফিয়ে যাব আরেক লেখায়, চেনের মধ্যে রিঅ্যাক্ট করতে করতে আমরা যন্ত্রকে সজীব রেখে চলব।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

এআই সৃজনশীলতা এবং সৃজনশীল শ্রমকে ও শ্রমিককে ‘রিপ্লেস’ করে দেবে নাকি। এইরকম আশঙ্কা করার কিছু নেই। স্টিল ফোটোগ্রাফি যখন এসছিল, নিশ্চয়ই তখনও সাংস্কৃতিক মানুষের মনে হয়েছিল যে পাঁচশো বছর ধরে পার্সপেক্টিভাল সিস্টেমের মাধ্যমে শিল্পীমানুষ যে চোখে দেখা দৃশ্যকে অয়েল পেন্টিং-এ হুবহু নকল করতে পারত, তা একটা হাতের মুঠোয় ধরা যন্ত্র এক লহমায় তুলে নিচ্ছে! কিন্তু ইতিহাস বলে, স্থিরচিত্র আদপেই পেন্টিংকে বিপদগ্রস্থ করেনি, বরং বিশ্বকে নকল করার পাঁচশো বছরের দায় থেকে চিত্রকলা মুক্ত হয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল, জন্ম হয়েছিল আধুনিকতাবাদের।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আর ইদানীং সেই সফটওয়্যারের দুনিয়ায় আরেকটি সম্প্রসারণ যুক্ত হয়েছে, অ্যালগোরিদমের পরে, তা হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের। এআই বহু দশক ধরেই আছে। কিন্তু গত এক বা দেড় বছর ধরে এআই-কে সাধারণ ভোক্তার দৈনন্দিনতায় সড়গড় করে তোলা হচ্ছে। ভার্চুয়াল চ্যাট আমরা বহুদিন ধরেই করছি, কিন্তু সেই কথোপকথনের উল্টোদিকে যে একটি ‘কৃত্রিম বুদ্ধি’ আছে, আমাদের তা নিয়ে সচেতন করা শুরু হয়েছে। এই যে যা আগেও ছিল, তা নিয়ে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছে, তার কারণ আর কিছুই নয়, এআই এইবার সাধারণের দৈনন্দিনতায় অন্তর্গত হওয়ার জন্য প্রস্তুত। কথা হচ্ছে, এআই শ্রমকে এবং শ্রমিককে, কাজকে এবং চাকরিকে খেয়ে ফেলবে নাকি। কথা হচ্ছে, এআই সৃজনশীলতা এবং সৃজনশীল শ্রমকে ও শ্রমিককে ‘রিপ্লেস’ করে দেবে নাকি। এইরকম আশঙ্কা করার কিছু নেই। স্টিল ফোটোগ্রাফি যখন এসছিল, নিশ্চয়ই তখনও সাংস্কৃতিক মানুষের মনে হয়েছিল যে পাঁচশো বছর ধরে পার্সপেক্টিভাল সিস্টেমের মাধ্যমে শিল্পীমানুষ যে চোখে দেখা দৃশ্যকে অয়েল পেন্টিং-এ হুবহু নকল করতে পারত, তা একটা হাতের মুঠোয় ধরা যন্ত্র এক লহমায় তুলে নিচ্ছে! কিন্তু ইতিহাস বলে, স্থিরচিত্র আদপেই পেন্টিংকে বিপদগ্রস্থ করেনি, বরং বিশ্বকে নকল করার পাঁচশো বছরের দায় থেকে চিত্রকলা মুক্ত হয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল, জন্ম হয়েছিল আধুনিকতাবাদের। আমার ব্যক্তিগত মত, এআই একইভাবে মানুষের সৃজনশীলতাকে মুক্ত করবে; চিনিয়ে দেবে যে আমরা কিছু একটা করছিলাম যা আর না করলেও চলে, বরং শিল্পের যে দিককে অবহেলা করেছি, তাতে ফের মন দেব। অবশ্যই ‘কালচার ইন্ডাস্ট্রি’-তে বিবিধ সংকট তৈরি হবে, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি আর্টের জায়গা নয়, কালচার উৎপাদন করার কারখানা, সেটায় আগামীর শিল্পীরা অবহেলিত হলে ভালো।

কিন্তু ইঙ্গিত আছে ভিন্নতর। ‘কৃত্রিম বুদ্ধি’ আমাদের জায়গা নিয়ে নেবে না, আমাদের এমন একটা যুগের জন্য তৈরি করা হচ্ছে, যখন এআই আমাদের চেতনার অংশ, সম্প্রসারণ। এই ‘যান্ত্রিক বুদ্ধি’ যখন আমাদের ‘চেতনা’-র সঙ্গে অন্বিত হয়ে যাবে, আলাদা করা যাবে না। ‘মডার্ন টাইমস’-এ স্ক্রু ঢিলা চার্লির মনে হচ্ছিল জগৎটাই একটা বিশাল যন্ত্র। এটা সত্যি বলতে কী, দিব্যদৃষ্টির মুহূর্ত। আমাদের এই দিব্যদৃষ্টির মুহূর্ত আসবে যখন আমরা বুঝব যে, বিপন্ন এই গ্রহে আমরাও একইভাবে অস্তিত্ব নামে একটা ভার্চুয়াল যন্ত্রের অন্তর্গত। এবং তখন হয়তো সেই যন্ত্রে আমরা চার্লিসম ব্যাঘাত ঘটাতে পারব!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved