ইংরেজদের সঙ্গে সাঁওতালদের কর্মভিত্তিক সম্পর্ক ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল ‘হুল’-এর বহু আগে থেকেই। কোম্পানির শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে, চাষযোগ্য জমি উদ্ধারের কাজ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষময় ফল ভোগ কিংবা রেলপথ তৈরির বিপুল শ্রমের কাজে সাঁওতাল মানুষদের নিযুক্ত করার প্রকল্প ইত্যাদি মিলিয়ে সাঁওতাল-ইংরেজ সম্পর্ক বেশ প্রাচীন। কিন্তু তথ্য যাই বলুক না কেন, ইংরেজ শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সাঁওতাল বিদ্রোহের সপক্ষে কবির অবস্থান একেবারে প্রশ্নাতীত।

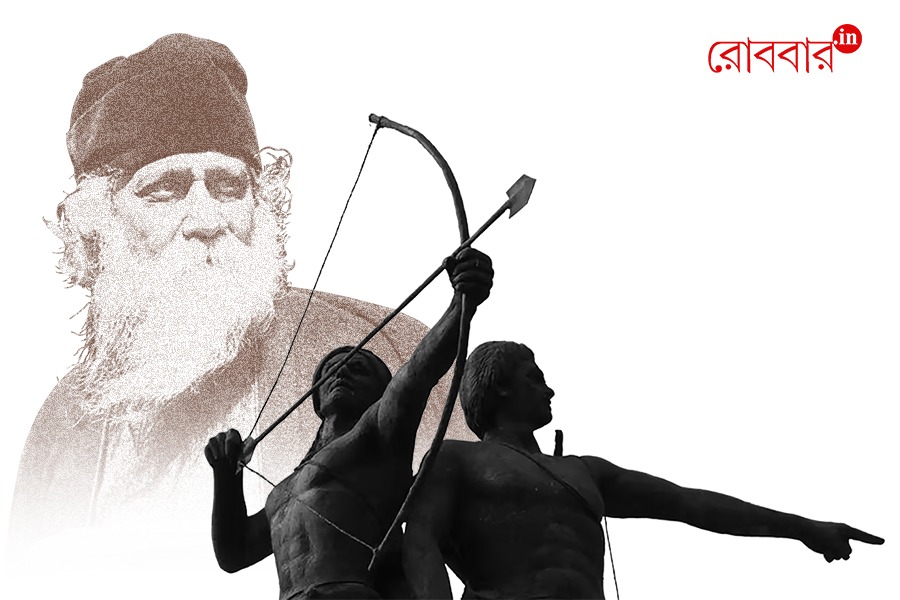

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ বিষয়ে কলম ধরছেন তখন তাঁর বয়স ৩২ বছর। ১৩০০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ‘সাধনা’-র জন্য লিখছেন ‘ইংরাজের আতঙ্ক’। তখনও তাঁর শান্তিনিকেতনে এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করতে বেশ ক’বছর বাকি। তখনও শান্তিনিকেতন আশ্রম ও ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের নিকটতম প্রতিবেশী সাঁওতাল সমাজের সঙ্গে কবির প্রাত্যহিক যোগাযোগ ঘটেনি। তখনও ৭ পৌষের সকালে ছাতিমতলার বেদীমূলে বসে আশ্রমগুরুর একথা উচ্চারণ করতে ঢের বাকি যে, ‘…যে সাঁওতাল বালকেরা আমাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়ত জাগ্রত করছে তারাই আমাদের ধর্মবন্ধু…’– অথচ এর অনেক আগে, সাঁওতাল বিদ্রোহের ঠিক ৩৮ বছর পর, রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রতি যে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছেন তা জেনে আজকের দিনে কেবল বিস্মিতই হতে হয় না, পাশাপাশি গণবৃত্তের নিরপেক্ষ ইতিহাস কথনেও রবীন্দ্রনাথকে পথপ্রদর্শক বলে মনে হয়।

দীর্ঘদিনের ইংরেজ অপশাসন আর দেশীয় জমিদার ও মহাজন, জোতদার ব্যবসায়ীদের বঞ্চনা, শোষণ, নির্যাতনের প্রত্যুত্তরে ভগনাডিহির সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরোর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ যে ইংরেজ সরকারের মনে যথেষ্ট ভীতি সঞ্চার করেছিল এবং আতঙ্কিত ব্রিটিশের বিচারবুদ্ধিকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছিল, তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই লিখছেন– ‘মনে একবার ভয় ঢুকিলে বিচারও থাকে না দয়াও থাকে না’। ইংরেজের এই হতবুদ্ধি ভাবই যে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে ইংরেজকে আরও নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তা-ও জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ– ‘উপরি-উক্ত সাঁওতাল-উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙা মাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরাজ-রাজ হতভাগ্য বন্যদিগের দুঃখনিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে। তখন তাহাদের আবশ্যকমত আইনের সংশোধন, পুলিসের পরিবর্তন এবং যথোপযুক্ত বিচারশালার প্রতিষ্ঠা করা হইল।’

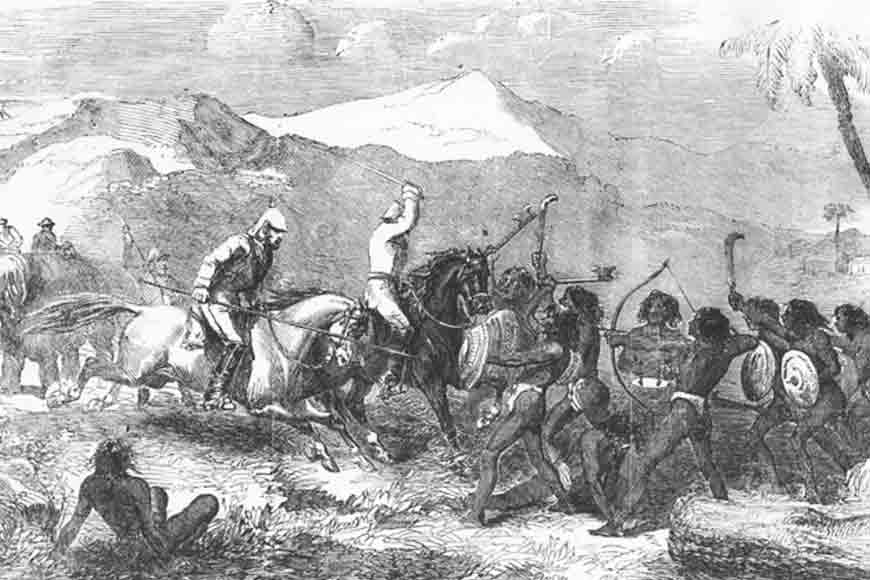

সাঁওতাল বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সেসময় লিখছেন– ‘১৮৫৫ খৃস্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেন্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরাজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না। তাহারা কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। এ দিকে পথের মধ্যে পুলিস তাহাদের সহিত লাগিল, আহারও ফুরাইয়া গেল– পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেন্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।…’

এখানে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে ১৩০০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন এই প্রবন্ধ লিখছেন তখন সাঁওতাল বিদ্রোহ বিষয়ক তথ্য তাঁর কাছে অপ্রতুল। তাই ‘তখন ইংরাজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না’– কবির এই উক্তি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়। ইংরেজদের সঙ্গে সাঁওতালদের কর্মভিত্তিক সম্পর্ক ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল ‘হুল’-এর বহু আগে থেকেই। কোম্পানির শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে, চাষযোগ্য জমি উদ্ধারের কাজ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষময় ফল ভোগ কিংবা রেলপথ তৈরির বিপুল শ্রমের কাজে সাঁওতাল মানুষদের নিযুক্ত করার প্রকল্প ইত্যাদি মিলিয়ে সাঁওতাল-ইংরেজ সম্পর্ক বেশ প্রাচীন। কিন্তু তথ্য যাই বলুক না কেন, ইংরেজ শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সাঁওতাল বিদ্রোহের সপক্ষে কবির অবস্থান একেবারে প্রশ্নাতীত। বিশেষত সেই সময় যখন তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রসমাজে সাঁওতাল বিদ্রোহ ‘তিতুমিরের কাণ্ড’, ‘পর্বতবাসিদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচার’, ‘বুনোদের উৎপাত’, ‘অসভ্যদের হাঙ্গামা’ প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হয়েছে।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে ‘রাজা প্রজা’-র ‘পরিশিষ্ট’ অংশে রবীন্দ্রনাথ আবারও সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলে ‘আতঙ্কিত’ ইংরেজের দমন-পীড়নের যুক্তিকে কটাক্ষ করছেন– ‘১৮৫৫ খৃস্টাব্দে মহাজন কর্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া দলবদ্ধ সাঁওতালগণ গবর্মেন্টের নিকট দুঃখ নিবেদন করিতে আসিয়া যে দুর্যোগ ঘটাইয়াছিল তদুপলক্ষে মনস্বী সার উইলিয়ম হান্টার সাহেব লিখিতেছেন: The Anglo-Indian Community is naturally liable to apprehensions and hasty conclusions incident to a small body of settlers surrounded by an alien and a greatly more numerous race … with the Government rests the heavy responsibility of counteracting the natural tendency to panic on the part of the public. হতভাগ্য সাঁওতালদের দুঃখ কেহ দেখিল না, তাঁহাদের নালিশ কেহ বুঝিল না, যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া তাহারা দাবানলপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় তাহাদের অরণ্যবাসভূমি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল, তখন রাজসৈন্যগণ তাহাদিগকে গুলিবর্ষণে দলে দলে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে লাগিল।…’

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই মমত্ব এবং সহানুভূতি আজকের দিনে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাঁওতাল বিদ্রোহের পর পেরিয়ে গেছে ১৭০টি বছর। এই দীর্ঘ সময়ে এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য ইতিহাস গ্রন্থ। গড়ে উঠেছে অনেকগুলি মতবাদ। পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন আলোর নিচে ফেলে বিশ্লেষণ করেছেন সাঁওতাল বিদ্রোহকে। তত্ত্ব ও তথ্যের জটিল আবর্তে পাক খেতে খেতে আজ এই বিদ্রোহ ভারত ইতিহাসের পাতায় ‘বিশেষ’ রূপে চিহ্নিত হয়েছে। তবুও বোধহয় সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে সাঁওতাল বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের জননী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এখনও অনেকেই নিমরাজি।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved