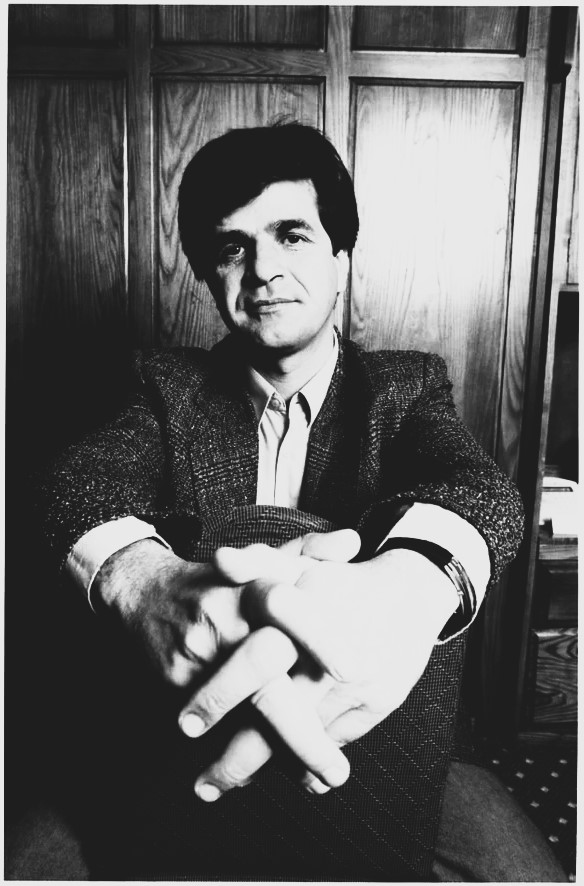

মুক্তি পাবার আগেই বারবার তাঁর সিনেমাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। নিষেধের শেকল ভেঙে তবু চলেছে পানাহির ক্যামেরা। থামানো যায়নি তাঁর মনকে। নিজের বাড়ি হয়ে উঠেছে তাঁর সিনেমার সেট, গোপনে আই-ফোনে শুটিং করে নিজের অবস্থান ও তার ওপর ইরান সরকারের চাপিয়ে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বানিয়ে ফেলেন তথ্যচিত্র ‘দিস ইজ নট এ ফিল্ম’ (২০১১/ This is not a film)। ছবিটি পেনড্রাইভে সেভ করে কেকের মধ্যে লুকিয়ে উনি কান আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠান। ইনিই জাফর পানাহি। যিনি তাঁর শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্তহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ইনিই জাফর পানাহি– একজন সত্যিকারের সুনাগরিক, সচেতন নাগরিক যিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পেরেছেন রাষ্ট্রের সন্ত্রাস। বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রকৃত শিল্পী, ইন্টেলেকচুয়ালরা নিজেদের আখের গোছাতে রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলায় না। সিস্টেম তাদেরকে কিনতে ব্যর্থ হয়।

উত্তর ইউরোপ। ২০০৬ সালের গ্রীষ্ম। জুন। চলেছি উত্তর ফিনল্যান্ডের ল্যাপল্যান্ডে। সান্তাক্লজের দেশ– যেখানে সূর্য মধ্যরাত্রে জেগে থাকে সেখানকার ছোট্ট গ্রাম সোডানকুলায় অনুষ্ঠিত হয় একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র উৎসব: ‘মিডনাইট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’। ফিনিশ কলিগ বললেন, যাচ্ছ ভালো কথা কিন্তু ভয়ংকর মশার উপদ্রব ওখানে। প্রচুর হ্রদ আশপাশে । মশা মারার স্প্রে নিয়ে যেও । ভাগ্গিস ওডোমস ছিল সঙ্গে , তবে মশা-মাছি যাই থাকুক না কেন, যাচ্ছি একটা বিশেষে কারণে: সুদূর তেহরান থেকে আসছেন জাফর পানাহি। তাঁর সিনেমা যাপনের কথা মিস করতে রাজি ছিলাম না ।

পানাহির সিনেমাটিক থ্রিলারের জার্নি শুনতে শুনতে মন সোডানকুলা থেকে উড়ে চলে এল উত্তর ইরানের আজারবাইজানের ছোট্ট শহর মিয়াঁকে (যদিও ‘গ্রাম’ বললে ভুল বলা হবে না)। ব্যাকড্রপে কয়েক চিলতে অভিমানের মতো বরফ জমে আছে পাহাড়ের চূড়ায়। কাছেপিঠেই প্রচুর সোভিয়েত আমলের বিবর্ণ, ঘুমিয়ে পড়া বাড়ি। এইসব বাড়ির অলিগলির ফাঁকেফোঁকরে কয়েক চিলতে সবুজ খেলার মাঠ নিম্ন মধ্যবিত্তের মতো টিকে আছে। একটি বছর দশেকের ছেলে বিষণ্ণ গোধূলির আলোয় ফুটবল খেলতে মাঠে নেমে পড়েছে, যদিও খেলায় তার বিশেষ মন আছে বলে মনে হয় না। খেলতে খেলতে হঠাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে তাকিয়ে থাকে একটি রংচটা, অন্ধকারমাখা একটি মান্ধাতা আমলের সিনেমা হলের দিকে। সিনেমাহলটি একা দাঁড়িয়ে আছে তালগাছের মতো। ছেলেটির মনে পড়ছে ওর নিজের দিদিদের কথা। ওদের কথা দিয়েছে সিনেমা দেখে এসে পুরো গল্পটা শোনাবে। সমস্যা হল, সিনেমার টিকিট কাটার মতো পয়সা ওর কাছে নেই। যাই হোক, শেষ অবধি অতি কষ্টে পয়সা জোগাড় করে সিনেমাটি দেখে দিদিদের রাত জেগে গল্প শুনিয়েছিল ছেলেটি। ছেলেটির বাবাও খুব সিনেমা দেখতে ভালোবাসতেন কিন্তু ছিলেন খুব রক্ষণশীল। ভয় পেতেন সিনেমার কুপ্রভাব যেন না পড়ে ছেলেটির ওপর।

বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। ততদিনে ইরানি সিনেমা ভাইরাসের মতো ছেলেটির মস্তিষ্ক আক্রমণ করে ফেলেছে। এই আক্রমণে অবশ্য তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি, তবে তাঁর একটা নেশা ধরে গিয়েছিল, যা আজীবন তাঁকে বুঁদ করে রেখেছিল। সিনেমার নেশা। দিদিদের জমানো পয়সা নিয়ে সে দেখে ফেলেছিল বহু সিনেমা। তাঁর বিস্ময় কাটেনি। ফুটবল খেলতে গিয়ে অন্য রাস্তায় পাড়ি দিয়ে ঠিক পৌঁছে যেত সেই মান্ধাতা আমলের সিনেমা হলটিতে। অবাক হয়ে দেখত ফ্রেম বদলে বদলে কীভাবে তাঁর ঠাকুমার মতো গল্প বলত সিনেমাগুলো। ১৯৭০-এর শুরুর দিকে ইরানে মেয়েদের সিনেমা দেখা নিষিদ্ধ ছিল। আর এই সিনেমা দেখতে গিয়েই একদিন তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হল-এ। কানুন ভাঙার জন্য কম শাস্তি তাঁর কপালে জোটেনি ।

ছেলেটির নাম জাফর। জাফর পানাহি।

বাবার কানুন ভাঙার জন্য শাস্তি পেলেও এক অন্য কানুন জাফরের জীবন পাকাপাকিভাবে বদলে দিল। তাকে সিনেমার আরও কাছে পৌঁছে দিল। হয়তো সিনেমাও জাফরকে খুঁজছিল। আর তাই বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান ‘কানুন’ তাঁদের দলে যুক্ত করলেন জাফরকে। এই কানুনেই তাঁর হাতেখড়ি হল কিংবদন্তি ইরানি চলচ্চিত্র নির্মাতা আব্বাস কিয়েরোস্তামির সঙ্গে। আব্বাস ‘কানুন’ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ১৯৬৯ সালে। আব্বাসের কালজয়ী সব সিনেমা, পানাহির তাজা সিনেমা-নিবেদিত মনে গভীর প্রভাব ফেলে। পানাহির সিনেমাবোধ, চিন্তাভাবনা এবং সিনেমা নির্মাণ করার অদম্য ইচ্ছে বেড়ে যায় যখন তিনি দেখেন ইতালীয় নববাস্তববাদী ক্লাসিক ভিত্তোরিও ডে’সিকার সিনেমা ‘দ্য বাইসাইকেল থিভস’ (১৯৪৮)। নগ্ন, আঁতকে ওঠার মতো সত্য সিনেমার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জেদ চেপে বসে পানাহির মধ্যে। বুঝতে পারেন, বিখ্যাত ইংরেজি কথাটার মানে: ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন (Truth is stranger than fiction.)।

পানাহির ভেতরে একটা যুদ্ধ চলছিল। বাইরেও। ইরান-ইরাক যুদ্ধ। ১৯৮০ সালের কথা বলছি। তখন পানাহি সবে ২০টি বসন্ত। ইরান সরকারের চাপে বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীতে সিনেমাটোগ্রাফারের কাজে যোগ দিতে হল। যুদ্ধও একটা সিনেমা পানাহির চোখে। এরই মাঝে আরেক যুদ্ধে জড়িয়ে পরে ইরান। কুর্দিদের সঙ্গে। ইরান, ইরাক, সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানা পকেটে, মূলত পাহাড়ে ও আশপাশে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কুর্দিরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে আজও। কুর্দিরা বলেন ওঁদের বন্ধু নেই, নিজস্ব দেশ নেই। পাহাড় একমাত্র বন্ধু। সেই কুর্দি বিদ্রোহীদের হাতে বন্দি হলেন পানাহি।

মনে পড়ে কুইন্টিন ট্যারান্টিনোর একটি কথা, ‘‘লোকেরা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি ফিল্ম স্কুলে গিয়েছিলাম কি না, তখন আমি তাদের বলি, ‘না, আমি ফিল্মে গিয়েছিলাম’।’’ এটা অবশ্যই পানাহির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবুও আরও উন্নতমানের সিনেমা বানাতে পানাহি ভর্তি হয়েছিলেন ফিল্ম স্কুলে। জীবিকা নির্বাহ করতে চাকরি নিয়েছিলেন তেহরানের জাতীয় টেলিভিশনে।

আগামীতে যে জাফর পানাহি একজন অতি প্রভাবশালী ও সাহসী ইরানি নিউ ওয়েভের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠবেন, তা বোঝা গিয়েছিল যখন তিনি স্নাতক হওয়ার আগেই বানিয়ে ফেলেছিলেন একটি বিতর্কিত, ভয়ংকর ও বিরল তথ্যচিত্র। ফিল্মটির নাম ‘দ্য উন্ডেড হেডস’ ( The Wounded Heads/ ইয়ারালি বাশার)। ছবির বিষয়বস্তু ও ট্রিটমেন্ট সারা ফেলে দিয়েছিল দেশে-বিদেশে। পানাহি ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন ইরানের উত্তর আজারবাইজান অঞ্চলের জীবিত মানুষদের ছুরি দিয়ে নিজেদের মাথা থেঁতলে মৃত মানুষের জন্য শোকজ্ঞাপন। এই পুরো ফিল্ম অতি গোপনে সরকারকে না জানিয়ে তিনি শুটিং করেছিলেন। বেশ কয়েক বছর এই ছবিটি ব্যান করে দিয়েছিল ইরান। সেই থেকে শুরু হল পানাহির রাষ্ট্রের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই। লড়াই চলতে থাকলেও, ছবি করা থামেনি। পানাহির ফিল্মোগ্রাফি দেখে মনে হয়, ওঁর শ্বাস নিতে অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ত না। সিনেমায় ছিল তাঁর অক্সিজেন। ফিল্ম স্কুলের সিনেমাটোগ্রাফার বন্ধুদের নিয়ে বানিয়ে ফেললেন বেশ কয়েকটি মূল্যবান স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, ‘দ্য ফাইনাল এক্সাম’ (The Final Exam) ছবিটির কথা। ইরানে বহু পুরস্কার ও প্রশংসা পেয়েছিল ছবিটি। তবে আরও বড় পুরস্কার অপেক্ষা করছিল পানাহির জন্য।

ডাক পেলেন আধুনিক সিনেমার কবি ও দার্শনিক– অনেকে যাঁকে ইরানি নিউ ওয়েভের মুভমেন্টের ‘গুরু’ বলেন, সেই ‘দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস’ ( The Wind Will Carry Us), ‘লাইফ অ্যান্ড নাথিং মোর’ (Life & Nothing More), ‘থ্রু দ্য অলিভ ট্রিজ’ (Through The Olive Trees), ‘টেস্ট অফ চেরি’ (Taste of Cherry), ‘ক্লোজ আপ’ (Close Up)-এর নির্মাতা মহান আব্বাস কিয়ারোস্তামির কাছ থেকে। কিয়ারোস্তামি পানাহিকে সহকারী পরিচালক হিসেবে তাঁর টিমে নিলেন ।

কিয়ারোস্তামি জানতেন পানাহি তাঁর সিনেমার তৃতীয় চোখ। কিয়ারোস্তামির ছবি ‘The Bread & Alley’-কে ট্রিবিউট দিয়ে পানাহি ১৯৯২ সালে নির্মাণ করেছিলেন একটি অসাধারণ ছোট ছবি ‘দ্য ফ্রেন্ড’ (The Friend)। এই ছবিটি নিয়ে খুব বেশি একটা চর্চা না হলেও কিয়ারোস্তামি বলেছিলেন, আগামীতে বিশ্ব সিনেমার সম্পদ হবেন পানাহি। যেভাবে পানাহি তাঁর সিনেমাতে ইরানের সামাজিক অবিচার, বিধিনিষেধ, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম ফুটিয়ে তুলছেন, তা যে একদিন বিশ্বের সিনেপ্রেমীরা মন দিয়ে দেখবেন এবং এইসব সিনেমা নিয়ে প্রচুর আলাপ-আলোচনা হবে– এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন কিয়ারোস্তামি ।

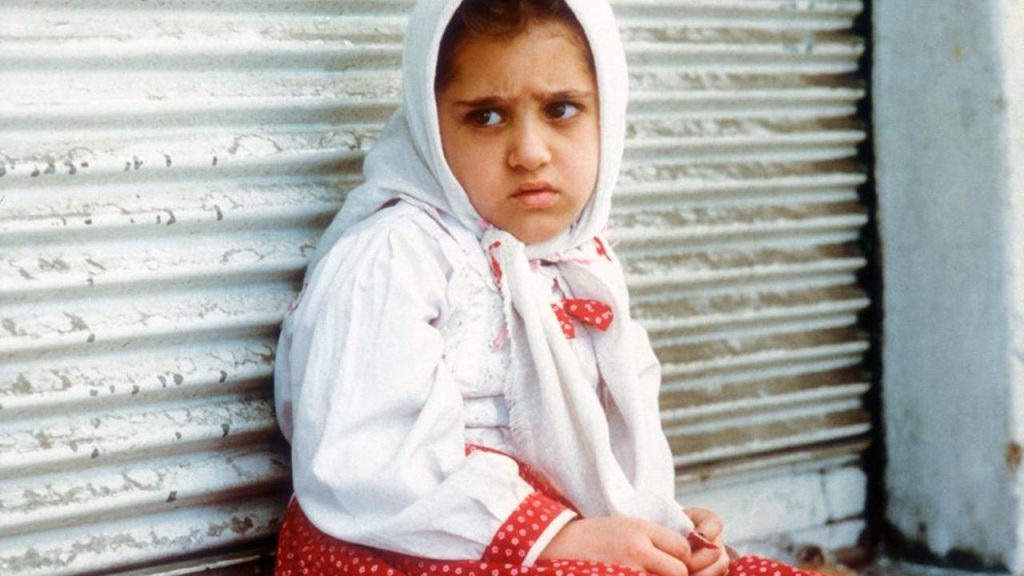

খুব একটা যে ভুল বলেননি কিয়ারোস্তামি, তা প্রমাণ হয়ে গেল ১৯৯৫ সালে। কিয়ারোস্তামির চিত্রনাট্যে পানাহির নির্দেশনায় তাঁর প্রথম ফিচার ছবি ‘দ্য হোয়াইট বেলুন’ (The White Balloon)কান চলচ্চিত্র উৎসবে জিতে নেয় ক্যামেরা ডি’ অর। অসংখ্য ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত এই ছবি ৬৮-তম অ্যাকাডেমিতে সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্রের জন্য নির্বাচিত হলেও শেষ অবধি অস্কার কপালে জোটেনি পানাহির। ব্রিটিশ মিডিয়া ‘দ্য গার্ডিয়ান’ (The Guardian) সর্বকালের সেরা ৫০টি পারিবারিক চলচ্চিত্রের একটি হিসেবে ছবিটিকে তালিকাভুক্ত করেছিল। পরের ফিচারের চিত্রনাট্যও কিয়ারোস্তামি লিখেছিলেন পানাহির জন্য (Willow & Wind), তবে পানাহি মত বদলে ১৯৯৭ সালে নির্মাণ করেন ‘দ্য মিরর’ (The Mirror)। পরের ফিচার ‘দ্য সার্কেল’ (The Circle) বানানোর পর ৬ বছর পর আবার দু’জনে মিলে লেখেন আরেকটি ফিচার ‘ক্রিমসন গোল্ড’ (Crimson Gold)। ২০০৩-এ কানে ক্রিমসন গোল্ড ‘আঁ সার্তে রিগা’-তে (Un Certain Regard) জুড়ি পুরস্কার জিতলেও সরকারের সমালোচনা ও সেন্সর বোর্ডের সঙ্গে বিরোধিতার ফলে ক্রিমসন গোল্ড (Crimson Gold), ‘দ্য মিরর’ (The Mirror) ও ‘দ্য সার্কেল’

(The Circle) ইরানে ব্যান করে দেওয়া হয় ।

১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লব পরবর্তী ইরানে ফুটবল মাঠে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। পানাহির নিজের মেয়েকে যখন ফুটবল দেখতে দেওয়া হয়নি, তখনই উনি এই বিষয়ে একটি ছবি করার কথা ভাবেন অপেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে। ছবির নাম অফসাইড। ইরান বাহারিন ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাইং ম্যাচে বেশ কিছু মেয়ে ছেলেদের ছদ্মবেশে আজাদী স্টেডিয়ামে ঢুকে খেলা দেখার চেষ্টা করেন। এই ফিল্মে ফুটবল খেলাকে পুরুষতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে ইরানি নারীদের প্রতি সমাজের বৈষম্যকে তুলে ধরেন পরিচালক। পৃথিবী হতবাক হয়ে দেখে। ২০০৬ সালের ইরানে এই ঘটনা ঘটতে পারে। বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এই ছবিকে কুর্নিশ জানিয়ে ‘রৌপ্য ভল্লুক’ পুরস্কার দেয়। ততদিনে সিনেমা নির্মাণের অপরাধে পানাহি হয়ে উঠেছেন ইরানের শত্রু নম্বর ওয়ান।

হার মানেননি পানাহি। সিনেমা নামক অস্ত্র দিয়ে তিনি প্রতিরোধের ভাষায় কথা বলেছেন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে, সিনেমাপাগল মানুষদের সঙ্গে। এক অন্য ইরানকে চিনিয়েছেন বিশ্বের মানুষকে। তাঁর সাহসী ছবি দেখে মানুষ বুঝেছেন উত্তর কোরিয়া ও ইরানের মধ্যে স্বাধীনতার ব্যাপারে বিশেষ পার্থক্য নেই। কী ভয়ঙ্কর পুরুষশাসিত ও পুরুষকেন্দ্রিক এই সমাজগুলো। এইসব সিনেমা না দেখলে, পশ্চিমের দেশগুলি অনুমান করতে পারলেও ইরানে আসলে গ্রাউন্ড জিরোতে কী ঘটছে– তা টের পেত কিনা সন্দেহ থেকেই যায়।

পানাহির সিনেমার প্রতিটি ফ্রেম বুঝিয়ে দিয়েছে ইরানের সরকার, নীতি-নির্ধারক মন্ত্রালয় এমনকী পুলিশও শিল্পের ভাষা ও শক্তিকে কী পরিমাণ ভয় করতেন। অনিশ্চয়তায় ভুগতেন সরকারি আধিকারিক ও প্রতিষ্ঠান, তাই ‘ফ্রিডম অফ স্পিচ’ ব্যাপারটা এদের অভিধানে ছিল না। তাই পানাহিকে থামাতে ২০১০-এ তাঁকে কুড়ি বছরের জন্যে সিনেমা-নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা দেয় ইরান সরকার। বিদেশ ভ্রমণ, চিত্রনাট্য লেখা এমনকী সাক্ষাৎকার দেওয়াও ব্যান করা হয়।

মুক্তি পাবার আগেই বারবার তাঁর সিনেমাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। নিষেধের শেকল ভেঙে তবু চলেছে পানাহির ক্যামেরা। থামানো যায়নি তাঁর মনকে। নিজের বাড়ি হয়ে উঠেছে তাঁর সিনেমার সেট, গোপনে আই-ফোনে শুটিং করে নিজের অবস্থান ও তার ওপর ইরান সরকারের চাপিয়ে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বানিয়ে ফেলেন তথ্যচিত্র ‘দিস ইজ নট এ ফিল্ম’ (২০১১/ This is not a film)। ছবিটি পেনড্রাইভে সেভ করে কেকের মধ্যে লুকিয়ে উনি কান আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠান। ইনিই জাফর পানাহি। যিনি তাঁর শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্তহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ইনিই জাফর পানাহি– একজন সত্যিকারের সুনাগরিক, সচেতন নাগরিক যিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পেরেছেন রাষ্ট্রের সন্ত্রাস। বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রকৃত শিল্পী, ইন্টেলেকচুয়ালরা নিজেদের আখের গোছাতে রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলায় না। সিস্টেম তাদেরকে কিনতে ব্যর্থ হয়।

পানাহি অনশনে বসলে অবশেষে এভিন কারাগার থেকে ৭ মাস পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয় ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ । কারাবরণ করেছেন নিষিদ্ধ, অসহায়, নিঃসঙ্গ সহকর্মী, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মুক্তির দাবিতে। মনে পড়ে যায় অ্যাঁন রাইন্ড-এর সেই বিখ্যাত উক্তি: ‘A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.’

কান , বার্লিন (গোল্ডেন বেয়ার/ ট্যাক্সি, ২০১৫), ভেনিসের (গোল্ডেন লায়ন/ দ্য সার্কেল, ২০০০) মতন শীর্ষ চলচ্চিত্র উৎসবে শীর্ষ পুরস্কার পেয়ে পানাহি রেকর্ড গড়লেন সন্দেহ নেই। তবু কিছু নিন্দুকেরা বলছেন, যদিও এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ইরানের শৈল্পিক চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত, এই প্রশ্নটা অনেকেই করছেন: যেহেতু সিনেমা নির্মাণ করা সত্যিই কঠিন ইরানে, সরকারের বিরোধিতার ফলে, তাই কি ইরানি সিনেমাকে একটু বেশি সমর্থন করছে ইউরোপ, আমেরিকা? কারণটা কি রাজনৈতিক? ইরানের সরকারকে কি কিছু বার্তা দিচ্ছেন সরকারবিরোধী ফিল্মমেকারদের শীর্ষ পুরস্কার দিয়ে? এই নিয়ে তর্ক হতেই পারে, তবে এটাও ঠিক ফিলিস্তিনি ইস্যু নিয়ে বা গাজা জেনোসাইড নিয়ে কিন্তু শীর্ষ ফিল্ম ফেস্টিভালগুলো বিশেষ উচ্চবাচ্য করছে না। কেন? তাই কি উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান আসাঞ্জ এবারে কানে রেড কার্পেটে একটি বিশেষ টি-শার্ট পরে হাঁটলেন? এই টি-শার্টে ছিল ৫ বছরের কমবয়সী ৪৯৮৬ জন বাচ্চাদের নাম, যারা ইসরায়েলি মিসাইল হামলা-বোমাবর্ষণে প্রাণ হারিয়েছেন। ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে নগ্ন হয়ে কিছু নারী প্রতিবাদ করতে পারেন বলে কি রেড কার্পেটে এবার নগ্নতা ব্যান করা হল? ফিলিস্তিনি সিনেমা নিয়ে তো সেভাবে হইচই হয় না কান-এ? কেন? ইসরায়েল অসন্তুষ্ট হবে বলে কি? পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আগে পাঁচ ঘণ্টার বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ঘটল কী করে? স্থানীয় কর্মকর্তারা কেন বলছেন এটি বিদ্যুৎ সাবস্টেশন ও টাওয়ারে সম্ভাব্য হামলার কারণে হয়েছে? প্রশ্ন অনেক, সব উত্তর পাওয়া কঠিন। ৭৮-তম কান চলচ্চিত্র উৎসব কিছু বিতর্কের জন্ম দিল সন্দেহ নেই।

সবশেষে এটা মানতেই হবে ‘ইট ওয়াজ নট জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট’ যে পানাহি জিতলেন, উনি জিততেনই। ইট ওয়াজ জাস্ট এ ম্যাটার অব টাইম– তেহরানের হলুদ ট্যাক্সি চেপে কানে এসে পানাহি ভিন্নমতের ইরানিদের স্বাধীনতায় মোড়া নতুন ইরান গড়ার ডাক দিলেন। জানালেন, দেশে ফিরে ঠিক করবেন পরের সিনেমাটা কী নিয়ে বানাবেন। ইরান বদলায়নি এখনও। এখনও অনেক কাজ বাকি। পানাহি লড়েছেন, এখনও লড়বেন। তাঁর হাতে আছে এক ধারালো অস্ত্র– যার নাম সিনেমা। এটা প্রমাণিত, পানাহির সিনেমা প্রতিরোধের ভাষায় কথা বলতে পারে। তাঁর নতুন সিনেমা যে ইরানের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।

দূরে কোথাও মেঘের আড়ালে মাহসা আমিনির মতন বহু ইরানি নারী পানাহির লড়াইকে কান ফেস্টের দর্শকদের মতন স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিচ্ছেন।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved