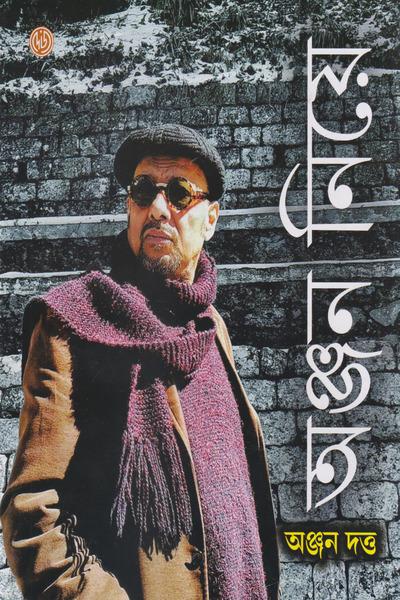

৭৩-এ পা দিলেন অঞ্জন দত্ত। তাঁর জীবন– কবিতা-গল্প-উপন্যাস নয়, সার্কাস। সার্কাস যে, তিনি লিখেছেন নিজেই। কলকাতা আর দার্জিলিং বুকের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ান তিনি আজও। মনে করেন, এই দুটো শহরই জৌলুস হারিয়েছে, কিন্তু এখনও ফুরিয়ে যায়নি একেবারে। তাঁর কলকাতা, তাঁর দার্জিলিং, তাঁর একান্ত এক ‘অঞ্জন’ নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বই ‘অঞ্জন নিয়ে’। প্রকাশক দে’জ পাবলিশিং। সেই বইয়ের সূত্রেই কিছু কথাবার্তা।

প্রচ্ছদের ছবি পিন্টু প্রধান

আপনার স্মৃতিকথা ‘অঞ্জন নিয়ে’। শুরু হয়েছে সার্কাস দিয়ে, শেষও সার্কাস দিয়ে। কবিতার মতো নয়, গপ্পের মতো নয়, আপনার জীবন সার্কাসের মতো, কেন মনে হয় একথা?

সার্কাসে একটা ছেলেমানুষী মজা আছে। এলোপাথাড়ি একটা ব্যাপার– জোকারের খেলা, বাঘের খেলা, ট্রাপিজ। অথচ ‘সার্কাস’ শব্দটা মুখে বলি যখন শুধু ‘মজা’ অর্থেই বলি। এটা সত্যি যে, অনেকেই বলেন, জীবন একটি কবিতা কিংবা গল্প কিংবা উপন্যাস কিংবা যাত্রা বা জার্নি। এই সমস্ত বিশেষণে আমার জীবন ‘ফিট’ করেনি। সার্কাসই বলতে ইচ্ছে হয়েছে। মজা আর প্রচ্ছন্ন দুঃখবোধ মিশিয়ে গড়ে উঠেছে আমার জীবন। এখনও সেই সার্কাসের মধ্যেই রয়েছি।

আপনি লিখেছেন সার্কাসে বাঘ নেই বলে আপনার খারাপ লাগে–

লাগে তো। বাঘের খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা টেনশন, ভয়, ‘কী হবে, কী হবে’– ব্যাপারটা চলে গেল। মজার ব্যাপার, সার্কাসের প্রসঙ্গটার পরেই দুম করে লিখেছি– আমার বাবার দুটো বিয়ে। পরিচয় দিয়েছি মায়েদের। লোকে কি পড়ে ঘাবড়ে যাবে একটু? আমি সত্যি কথাগুলো লিখতে চেয়েছি। এভাবে ডাহা সত্যি লিখতে অনেকেরই হয়তো অসুবিধে হয়, অনেকেই মুশকিলে পড়েন। কিন্তু যদি সত্যিই আত্মজীবনী লিখতে হয়, সৎ হতেই হবে! শুধু বাবার প্রসঙ্গে না, আরও বহু ব্যাপারেই আমি অনর্গল বলে চলেছি এই বইতে, যা সচরাচর বলা হয় না। তবে এটা ঠিক, আমার জীবনে বাবা খুব জরুরি।

বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছেন আপনার বাবা, আপনাকে কোলে নিয়ে। চাইছেন না কোলে বসতে। বাবার প্রতি অভিমান?

আমি তখন বেশ একটু বড় হয়ে গিয়েছি। মোট কথা, কোলে বসার মতো নই। তখন সম্মানে লাগছে, কেন বাবার কোলে বসব! এই বাবাকেই তো আমি বলেছিলাম, ‘স্কুলে বড় ছেলেরা আমাকে হেনস্তা করে, জড়িয়ে ধরে শোয়।’ বাবা শুনে-টুনে বলেছিল, ‘বড় হয়ে যাও’। একথাটা লিখেছি। লিখিনি যে, বড় হওয়ার জন্য বাবা একটা রেজার কিনে দিয়েছিলেন আমাকে। আমি বারবার গাল কামাতাম। কিন্তু মজার কথা হল, আমার বাবা, আমাকে কোলে বসিয়ে সত্যি সত্যিই জুয়ায় জিতে গিয়েছিলেন। আমার কিন্তু এখন আর কোনও অস্বস্তি নেই বলতে যে, আমার বাবা জুয়া খেলতেন। বা আমার বাবা ড্রিংক করতে ভালোবাসতেন। আমি আসলে যেভাবে লিখেছি, তাতে একটা আস্ত মানুষকে দেখিয়েছি। নিন্দে করিনি, স্কেচ করেছি শুধু। এই বইতে কোনও রাগ নেই, অভিযোগ নেই– অভিমান তো রয়েইছে।

বই পড়তে পড়ে থমকে গিয়েছি যখন দেখছি– আপনার বাবার মৃত্যুদিনেই আপনি শো করছেন। নেতাজি ভবনের কোথাও। ভেতরে কী চলছিল? মনে পড়ে?

বাবার জীবন যখন ফুরিয়ে আসছে, বাবা আর আমার একটা আশ্চর্য কানেকশন তৈরি হয়েছিল। উইথড্রয়াল সিনড্রোম ছিল বাবার। ভর্তি করিয়েছিলাম বেকবাগানের এক নার্সিংহোমে। বাবার কাছে গিয়ে ঘরের দরজাটা আমি বন্ধ করে দিতাম। এক চামচে মদ দিতাম বাবাকে। বাবার স্মৃতি ফিরে আসত, টুকরো-টাকরা ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতি। টাকাপয়সা কোথায় আছে বলছেন, এ-ও বলছেন যে, কোথায় কিচ্ছু নেই! সম্পর্কটা যখন এইভাবে তৈরি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছিলাম, বাবা আর বেশিদিন নেই, চলে যাবেন। যে-বাবা আমার জন্য এত খরচ করেছিলেন, তাঁকে আমি বেকবাগান নার্সিংহোম ছাড়া আর কোথাও নিয়ে যেতে পারিনি। বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিতেন প্রথম প্রথম। ভেবেছিলেন বড়সড় কোথাও ভর্তি করব– ‘ব্যাটাচ্ছেলে তুই কী করলি!’ বাবা বা মা– কেউই আমি যেটুকু যা হয়েছি, দেখতে পাননি। সেদিন স্টেজে উঠে মনে পড়ছিল এসব কথাই। আত্মীয়স্বজনরা স্বাভাবিকভাবেই চমকেছিল, বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি ১৫ হাজার টাকাটা আমার তখন খুব দরকার। সংসার হাতের বাইরে চলে যেত। আর বাবার যেটুকু শ্রাদ্ধশান্তি, নিয়মভঙ্গ– তাতেও তো খানিক টাকা লাগবে। সেদিন আমি খুব ভেতর থেকে গান গেয়েছিলাম। চট করে সব অনুষ্ঠানে সে গানগুলো আমি গাই না।

মনে পড়ে কোন গান? বইয়ে গানগুলোর উল্লেখ করেননি আপনি, তাই জানতে চাইছি।

প্রতিটা গানই মনে আছে। খুব মন দিয়ে, অন্তর থেকে গেয়েছিলাম। ‘শুনতে কি চাও’, ‘আলিবাবা’ আরও নানা গান। তবে, গান শুরু করেছিলাম ‘তিনি বৃদ্ধ হলেন’ দিয়ে। হল ফেটে পড়েছিল হাততালিতে! সুমনের গান! সত্যিই তো বাবাকে নিয়ে কোনও গান লেখা হয়নি আমার। আমি ধার করেছিলাম সুমনের থেকে। মনে হয়েছিল, বাংলায় ওই গানটাই একমাত্র আমি বেছে নিতে পারি বাবাকে ট্রিবিউট দেওয়ার জন্য। দর্শক তখনও জানেন না যে, আমার বাবা মারা গিয়েছেন।

আপনি বারবার করেই বলেছেন, এই বই আত্মীয়স্বজনরা পড়লে কষ্ট পাবে। ভাববে, এসব কী লিখেছে!

ওঁরা ভাবতেই পারেন, আমাদের বাবু এ কী লিখেছে! তাঁরা তো আমার জীবনে ঘটে চলা সমস্ত ঘটনার সাক্ষী নন। ফলে চমকাবেন– আমার কিছু করার নেই। আমার স্ত্রী, ছন্দারই দু’-চার জায়গায় আপত্তি ছিল। তবে, আমার জীবনে যাঁরা খুব জরুরি, অনেকেই গত– তবু যাঁরা বেঁচে, তাঁদের জানিয়েছি যে, এই জায়গাটা লিখছি কিন্তু। অপর্ণা সেনকে ফোন করে বলেছি ‘যুগান্ত’র শুটিংয়ের অনভিপ্রেত ঘটনাটা লিখছি। অপর্ণা বারণ করেনি। জীবনকে অবজেকটিভলি দেখতে চেয়েছি এই বইতে। তাও অনেক কিছু আমি লিখতে পারিনি, কারণ বইটা আমি খুব মোটাসোটা করতে চাইনি। হয়তো পরের পর্বে লিখব সেসব কথা।

ক্লাস এইট, আপনি সত্যজিৎ রায়ের ‘মহানগর’ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ছেন। মহানগর, এই কলকাতা, এমনকী, সেই ছবিতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতিও ছিল। পরবর্তী জীবনে, আপনি হয়ে উঠলেন সেই কলকাতারই একজন। এবং এমন একটা কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন, আপনার গানে, সিনেমায়, যা গড়পড়তা কলকাতা নয়। এখন যখন বলেন যে, কলকাতাটা বদলে যাচ্ছে, আপনি কি মনে করেন আপনার কলকাতাটাও বদলে যাচ্ছে? বেনিয়াপুকুর, রিপন স্ট্রিট, মল্লিকবাজার?

মনে হয়, কসমোপলিটন কলকাতা– ‘ক্যালকাটা’টা হেরে গিয়েছে কোথাও। জৌলুস তো হারিয়েছেই। কলোনিয়াল ‘গ্র্যাঞ্জার’ হারিয়েছে। এ নিয়েই আমার আপত্তি। আমার ইতিহাস যদি মোঘল হয়, আমি কেন বলব না? যদি সাহেবদের কাছ থেকে আমি কিছু পেয়ে থাকি, তবে অস্বীকার করব কেন! আমাদের সমৃদ্ধ করলেও সেই ইতিহাস স্বীকার করা যাবে না কেন? তা সত্ত্বেও, এই ভাঙাচোরা কলকাতার মধ্যে আছি। আমি এই শহর ছেড়ে যাব না। মনে করি, এখনও এই শহরে কী একটা আছে। হয়তো অ্যাংলোরা একেবারেই কমে এসেছে। আর্মেনিয়ান বা পারসিরা চলে গিয়েছেন। আজানের সুরটা আগের মতো অতটা ভালো হয় না, তবু হয়। আমাদের দুর্গাপুজোটা এখনও মুসলমানরা করেন। খ্রিসমাসটাও আলো-টালো জ্বালিয়ে আমাদের এই এলাকায় পুজোর মতোই করেই হয় তিন-চারদিন ধরে। যা বলতে চাইছি, তা হল এই কলকাতা-১৬ এখনও টিপিক্যাল মাছ-রসগোল্লা-আলসেমিময় বাঙালির কলকাতায় পরিণত হয়নি। গড় বাঙালি হিন্দু কলকাতার ছাপটা এখনও এসে পড়েনি।

বাণিজ্যিক বাংলা-হিন্দি ছবিতে কলকাতা মানেই হাওড়া-হুগলি ব্রিজ, এয়ারপোর্ট, উত্তর কলকাতা। আপনার গানে, সিনেমায় বারবার করে এই অন্য কলকাতা কি খুব ভেবেচিন্তে করা?

না। ভেবেচিন্তে করিনি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তুলতে হবে, সেজন্য গান-ছবি করিনি। এগুলো এসেছে একেবারে স্বাভাবিকভাবেই। ছোট থেকেই শুনে আসছি, এই ‘স্ট্যানলিদা’, ‘সঞ্জয়দা’। পরে জানলাম স্ট্যানলির পদবি বোস, সঞ্জয়ের পদবি সিদ্দিকি।

এই সঞ্জয় লুঙ্গি পরে না, চোখে সুরমাও লাগায় না, দাড়িও নেই– মাছ-ভাত খায়। কিন্তু মুসলমান। ‘ম্যাডলি বাঙালি’তে ওদের দেখিয়েছি। বাদল সরকারও তো বাঙালি খ্রিস্টান, উৎপল দত্তও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান– অনেকেই জানেন না সেটা। কলকাতা তো এইরকমই। যখন ‘দ্য স্টেটসম্যান’-এ চাকরি করেছি তখন এক্কেবারে সাহেবি ডেসমন্ড ডয়েগ, এলিস আব্রাহামকে পেয়েছিলাম। মেট্রো গলির শ’বার থেকে বেরিয়ে আসছেন টলোমলো পায়ের সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গে দ্য স্টেটসম্যানের অ্যাসোসিয়েট এডিটর– এই মজাটা এখন আমি এই কলকাতা থেকে আর পাচ্ছি না। তাই খানিক অভাববোধ করি। বড় সাহিত্যিক হয়ে উঠলে এখন ক্যালকাটা ক্লাবে যাওয়াই দস্তুর। অন্ততপক্ষে লেক ক্লাবে। গায়ক বা থিয়েটারের লোকেরাও তাই-ই। আসলে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনটা হয়তো ততটা এলোপাথাড়ি নয় যে, যেখানে-সেখানে তাঁকে পেয়ে যাব! বোহেমিয়ানিজম ব্যাপারটা এখন আর নেই, শহরটা নিজেকে সামলে নিয়েছে। খুব কেয়ারফুল হয়ে গিয়েছে বলা যায়। পলিটিক্যালি কারেক্ট হয়ে গিয়েছে। একটু নাম করলেই কলকাতার মূল স্রোত থেকে সে সরে যাচ্ছে। সে বাসে-ট্রামে-মেট্রোয় আর চড়ছে না।

আপনি বাসে চড়েন?

চড়ি। আমাদের তো একটাই গাড়ি। গাড়িটা আমার বউ-ছেলেও ব্যবহার করে। আমি অনেকসময় পয়সা বাঁচানোর জন্যই বেকবাগান থেকে একটু হেঁটে জিমিস কিচেনের সামনে থেকে একটা বাস ধরে ফেলি। মল্লিকবাজার, এলিয়ট রোড, বেনিয়াপুকুর– এই তিনটে স্টপ পেরলেই তো নেমে যাব। এই সময়টুকু মানুষ চিনে ফেললে মোটামুটি ম্যানেজ করে নিই। পাড়ায় ঢুকে গেলে আর কোনও সমস্যা নেই। কেউ কেউ দেখে বলে, ‘বাবুদা, এই, তুমি বাস থেকে নামলে কেন?’ আমার কিন্তু অসুবিধে হয় না। এটা বলছি না যে, আমি ভীষণ জনজীবনের সঙ্গে মিলেমিশে আছি। কিন্তু আমি প্রয়োজনে মিশে যেতে পারব। নিউ মার্কেট বা এন্টালিতে তো আমাকে বাজার করতে হবেই! নইলে আমার ভালো লাগে না। এখন যে নাম করে যায়, সে আর বাজার করতে যেতে চায় না। জানি না কেন! কিন্তু জীবনকে ‘এনজয়’ করার ব্যাপারটা বাজারের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বলে মনে হয় আমার। কেন শুধুই স্পেনসরে যাব? ভালো মাছটা আমার চেনা লোকটার থেকে নেব। যে লোকটা আমাকে বলে, ‘কী হল, আর কী সিনেমা বেরচ্ছে?’ আমি জানি পচা মাছটা সে আমাকে কোনও দিনও দেবে না!

কিন্তু বিখ্যাত লোকজনদের সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ কি দূরের ছিল কখনও?

দেখুন, আমি সত্যজিৎ রায়কে দেখেছি। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেলেন। পুরনো বইপত্তর দেখলেন। আমি তাঁকে গিয়ে বিরক্ত করিনি। ঊষা উত্থুপকে দেখেছি ফ্রি স্কুল স্টিটেই রেকর্ড খুঁজতে। দু’-একজন চিনতে পারছেন, এগিয়ে যাচ্ছেন, তাতে কোনও অসুবিধে হয় না। আমারও অসুবিধে হয় না একটা সময় অবধি। আমি নিজেও তো কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে ঝুঁকে বই দেখেছি, কিনেছি। এখন বই অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়। সব্বাই নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু অনেকে। সংখ্যাটা কম নয়। বইয়ের দোকানে গিয়ে বই হাতে ছুঁয়ে, তার গন্ধ নিয়ে, খানিকটা পড়ে, পছন্দ করে আনব না কেন? কলেজ স্ট্রিট, অক্সফোর্ড, পাড়ার বইয়ের দোকান– সেখানে কেন আমি গিয়ে পৌঁছব না? বলব না যে, ওই বইটা চাই। এই যে না-যাওয়া, এইটা কলকাতার অভ্যাসে ছিল না। অনেকে বলবেন, বড্ড আঁকড়ে ধরে আছেন– হ্যাঁ তাই, কিছু অভ্যেস আমি ছাড়তে পারব না। আমি গ্রেটফুল যে এই কলকাতায় এখনও আমি হেঁটে, ছুঁয়ে, কথা বলে কিনতে পারি। ফ্লুরিজ কিংবা রাধুবাবু– যেখানেই আমি খেতে যাই না কেন, লোকে কিন্তু অতটাও বিরক্ত করছে না। কলকাতা এখনও এই স্পেসটা দেয়।

সোশ্যাল মিডিয়া এসে এই সেলিব্রিটিকে স্পেস দিতে হবে, এই ব্যাপারটা অনেকটাই ঘেঁটে যায়নি কি?

একেবারেই তাই। আমি তো অনেক সময়ই আপত্তি করি সেলফি তুললে, অসভ্যতাও করি। কত লোকে বাড়িঘরদোরের ছবি দেন, দেখে মনে হয় ‘এয়ার বিএনবি’। ছোটবেলায় আমাদের খাবার টেবিলে সবসময় একটা কফ-সিরাপ থাকত। অথচ বাড়িতে কেউ কাশছে না। পেটের একটা ওষুধ, জোয়ানের আরকও থাকত সেখানে। খাবার টেবিলটা যখন একটা সিনেমাতে দেখি– সেই খাবার টেবিলটা আজ আর দেখতে পাই না। এই আটপৌরে মজাটা খুব জরুরি ছিল জীবনে। এইটা বাঙালির ছিল। তার মানে এই নয় যে, তারা যখন পার্ক স্ট্রিটে যায় খুব আলুথালু হয়ে যায়, তা নয়। জামাকাপড়, বাড়ি-গাড়ি, ঘর সাজানো দিয়ে একজন মানুষ নিজের আত্মপরিচয় তৈরি করতে চাইছে, এরকম তো ছিল না কলকাতা! এখনও অনেকক্ষণের জন্য কারও বাড়ি গেলে, সে বাড়িতে বই দেখলে, ভাবি– যাক– খানিকটা সময় কাটানো যাবে। নয়তো সোফা, ঘড়ি, অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিং, সিনেমার পোস্টার! বুঝি না সিনেমার পোস্টার কেন! বিদেশেও কত লোকের বাড়ি গিয়েছি যাঁরা সিনেমা তৈরি করেন, তাঁদের বাড়িতেও সিনেমার পোস্টার থাকে না। কী প্রমাণিত হয় বাড়িতে সিনেমার পোস্টার লাগালে? আমার মনে হয় না, সত্যজিৎ বা উত্তমকুমার বেঁচে থাকলে আজ লোকদেখানো বিরাট কোনও গাড়ি কিনতেন, যা দেখে মনে হত তাঁরা ‘স্টার’। যদিও এটা আমার মনে হওয়া। আমার বিশ্বাস।

অর্থাৎ আপনি বলছেন, এই নতুন কলকাতা দেখানেপনায় বিশ্বাসী।

হ্যাঁ। এই কলকাতাটাকে আমি আগে দেখেনি কখনও। এই বয়সে এসে সেটা আর পাল্টাতে পারছি না। এখন আমি কত্ত বড় প্রতিবাদী, এটা বোঝাতে গেলে আমাকে রাস্তায় নামতে হবেই! ‘অঞ্জন মিছিলে যায়নি, সুতরাং অঞ্জন খারাপ ছেলে’– এই ব্যাপারটা ছিল না। মিছিলে আমি হাঁটিনি। বন্যাত্রাণে জিনিসপত্র দিয়েছি। কারণ আমার দাদু, আমার বাবা দিয়েছিল– ব্যাপারটা উত্তরাধিকারের মতোই।

এই বদলে যাওয়া কলকাতা কি কুচুটে? কেচ্ছাপ্রিয়?

স্ত্রীকে ছেড়ে উত্তমকুমার যখন আরেকজনের কাছে থাকছেন তখনও কিন্তু রাস্তার রোয়াকে, আমাদের বাড়ির মা-কাকিমাদের আমি ফিসফাস করতে দেখিনি। কেউ বলেনি ছ্যাহ, লোকটা খারাপ, চরিত্রহীন। লোকে মনে করত উত্তম ‘স্টার’। লোকে ভালোবাসত। মনে করত, ওসব সিনেমাজীবনে হয়। তা নিয়ে পরনিন্দা-পরচর্চা হয়নি।

এখন তো প্রেম থেকে ডিভোর্স– সবাই হাঁ করে গেলে!

তাহলে বলুন, কোন কলকাতাটা বেশি এগিয়ে? আটপৌরে কলকাতাটা, না আজকের কলকাতাটা? তারা তো হলিউড ছবিও দেখত, বাংলা ছবিও দেখত। সবাই যে খুব খুশি ছিল, তা নয়। কিন্তু ব্যাপক রাগ ছিল না। কূটকাচালি করার প্রবণতা হয়তো কম ছিল আমজীবনে। একেবারেই কি ছিল না? উল্টোরথ, প্রসাদ, নবকল্লোল– সেসব মানুষ পড়ত ঠিকই। উল্টোদিকে লিটল ম্যাগাজিনও হয়তো আসছে বাড়িতে। সময়ের একটা স্রোত ছিল, সামঞ্জস্য ছিল তার ভেতরেও। এখন যেটা হয়েছে, তা দেখানেপনা। তবু আমি বলব, এই মধ্য কলকাতার পুরনো বাড়িগুলো দেখলে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মনে পড়ে যায়, আমি অনেক পুরনো একটা শহরে থাকি। যাঁরা কলকাতার ঝকঝকে দিকটায় থাকেন, নতুন শহরে থাকেন– তাঁদের কলকাতার সঙ্গে আমার কলকাতা মেলে না। আমার শহরের একটা বিরাট ইতিহাস আছে। এখনও ২০০-১৫০-১০০ বছরের পুরনো সব বাড়ি আছে। আমার শহর কোনওভাবেই ব্যাংকক নয়, নিউ ইয়র্ক নয়।

নিজের শহরের জন্য একটা গর্ববোধ সঙ্গে করে নিয়ে চলার কথা বলছেন?

হ্যাঁ, এই যে সেই পুরনো, বহু পুরনো শহর, তার মধ্যে আমি এসে পড়েছি। এই যে আনন্দটা, এটাই তো কথা! অনেক দিনের পুরনো শহর– এই কথাটা ভেবে আজকের বাঙালি কি আর গর্বিত হয়? হ্যাঁ, কলকাতায় ভিখিরি আছে, তা ঝকঝকে সান ফ্রান্সিসকো শহরের মতো নয়। কলকাতা একটু ময়লা, নোনাধরা। কিন্তু কলকাতায় মাদার টেরেসা ছিলেন। কলকাতায় সিস্টার অফ চ্যারিটিও আছে। কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্সও আছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। কী সাংঘাতিক আমাদের মিউজিয়াম, আমাদের চিড়িয়াখানা একসময় অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিড়িয়াখানা ছিল– এই গর্ববোধ কি আজকালকার ছেলেমেয়েদের হয়? নাকি মনে হয়, কলকাতা ঠিকঠাক, মুম্বইটাই বোধহয় বেটার! তবে এটাও ঠিক যে, অনেক বড় মাপের বাঙালি চলে গিয়েছেন এ শহর ছেড়ে, তা নিয়ে আমি দুঃখ করছি না। মনে করছি যে, বাঙালি ছড়িয়ে পড়েছে। ইহুদি-চিনেদের মতোই, সব জায়গায় ঢুকে পড়েছে বাঙালি।

কলকাতাতেও তো বহু রকম মানুষ এসে থেকেছেন কাজের সূত্রেই।

ট্যাক্সিতে উঠলাম, দেখলাম ড্রাইভার এক পাঞ্জাবি। পরে আরেকদিন চড়লাম, সেদিন ড্রাইভার বিহারি। আমাদের গ্রামাফোন কোম্পানি তো মারোয়াড়িরাই করেছেন। সিনেমা প্রোডিউস করেছেন তাঁরাই। আমার কাছে কলকাতার এই ব্যাপারটাই তো চমৎকার! কলকাতায় এঁদের অবদানকে স্বীকার করতে হবে– কলকাতা তো শুধু ঘোষ-বোসেদের নয়। আমার বড় হয়ে ওঠার মধ্যেই এই কলকাতা আছে।

কলকাতার মানুষগুলো তো শুধু না, শরীরেও তো কলকাতা বদলেছে।

মজাটা অনেকটা চলে গিয়েছে জানেন। ভেবে দেখুন, আমাদের পুরনো সিনেমা হলগুলোর ম্যাপিং। ইংরেজি সিনেমা দেখতে ধর্মতলায় যেতে হবে, ভবানীপুরে হবে না– গ্লোব, মেট্রো, এলিট, টাইগার, লাইটহাউস, নিউ এম্পায়ার। বাংলা সিনেমা মানে, ভবানীপুর, হাতিবাগান বা শিয়ালদহ– বিজলি, মিনার, ছবিঘর, প্রাচী, বসুশ্রী– একেবারে মধ্যবিত্ত কলকাতার জন্য। আর হিন্দি সিনেমা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে মুনলাইট, জ্যোতি, হিন্দ। শুধু এই সিনেমাহলের ছড়িয়ে থাকাটাই কলকাতায় সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে দেয়। ‘টাইগার’ সিনেমা এখন একটা জুতোর দোকান, এটা আমার কাছে দুঃখজনক। মনে হয়, হেরিটেজটা আমাদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত ছিল। মহাপুরুষদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্টেশন, রাস্তার নাম দেওয়া– আমার মতে কোনও কাজের কথা নয়!

ক’দিন আগে, কলকাতা ময়দানে গীতাপাঠের আয়োজন হয়েছিল। সেখানে এক প্যাটিস বিক্রেতাকে হেনস্তা করা হয়েছে, গায়ে হাত তোলাও হয়েছে। ধর্মে তিনি মুসলমান। ২০ বছর ধরে প্যাটিস বিক্রি করছিলেন। ফিরে গিয়েছেন তাঁর গ্রামে, বলেছেন ‘কলকাতা বদলে গিয়েছে’। এ ঘটনাটা কীভাবে দেখছেন?

প্রথমেই যে কথাটা মাথায় আসে, তা হল ‘লজ্জা’। এই শহর দুটো বিরাট দাঙ্গা দেখেছে। একটা তো, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস, ১৯৪৬। বাবার সময়। আমি দাঙ্গা দেখেছি বাবরি মসজিদের সময়। তবুও, আমি বলব, এই শহরের ঐতিহ্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-ইহুদি– সব ঢুকে আছে। নাহুমসের কেক-প্যাটিস তৈরি করেন মুসলমান কারিগররা, খ্রিস্টানরা নয়। নিউ মার্কেটের কাছেই কারখানা, বাইরে থেকে গন্ধ পাওয়া যায়। অনেক মুসলমানের ব্যবসায় কাজ করে হিন্দুরা। আমাদের রুচি, খাওয়াদাওয়ার তফাত থাকা সত্ত্বেও আমরা একসঙ্গে আছি। মনে রাখবেন, নিজামে ব্যবসা শুধু কলকাতার মুসলমানদের রোল খাওয়ার জন্য হয়নি– সব্বাই খেয়েছে। যাঁরা ‘র্যাডিক্যাল’, বিফ খান– তাঁরাও যাচ্ছেন, যাঁরা খান না, তাঁরাও যাচ্ছেন। চিনেরাও এই শহরে এসে শুধু চিনেদের জন্য খাবার দোকান করেননি– সক্কলে গপগপিয়ে খেয়েছে। তাই এই কলকাতায় দাঁড়িয়ে এরকম কোনও ঘটনা ঘটলে খুব অস্বস্তিতে পড়ি। আমাদের পাড়ায় যখন দাঙ্গা হয়েছে, জানেন, চায়ের দোকানটা কেউ ভাঙেনি। হাবিজাবি বহু কিছু ভেঙেচুরে দিলেও, সে দোকানের আগে কোনও আঁচ লাগেনি। কারণ দাঙ্গা একসময় শেষ হবে। দুটো প্রতিপক্ষ দলই চা খাবে সেখানে তেড়ে মারপিট করার পর! কথাটা হল, এই জন্য কিন্তু কেউ বাড়ি ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে না। একটা ঝামেলা-ঝগড়া হচ্ছে। এইটুকুই। তারপর কী হচ্ছে? কলকাতা ভুলে যাচ্ছে ব্যাপারটা। এই শহরটা আসলে সহজে ভুলে যেতে পারে। এই শহরের সেই সহনশীলতা আছে। শহরের মেজাজে নানা রকমের মানুষ মিলেমিশে গিয়েছে। এদের প্রত্যেককে নিয়েই কলকাতা। বিরিয়ানি ছাড়া আমার চলবে না ভাই! কিছু করার নেই! অন্য শহরের স্মৃতিতে যতটা দগদগে ঘা নিয়ে বেরিয়েছে দাঙ্গা, আমার কলকাতায় সেরকমটা নেই।

আপনার কি মনে হয় না, সেই বিবাদের স্মৃতি উসকে দেওয়ার লোকগুলো এখন কলকাতায় এসে পড়ছে? নিজেদের স্বার্থে? ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে?

উসকে দিচ্ছে, পুরনো ঘা খোঁচাচ্ছে। এ শহর কি কম দেখেছে কিছু! নকশালবাড়ি দেখেছে, এমারজেন্সি দেখেছে। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ হয়েছে। মিছিল হয়েছে। শহর থরথর করে কাঁপছে। শহরটার রাগ আছে, শহরটা ন্যাকা নয়। কিন্তু সময় গিয়েছে, শহরটা শান্তও হয়েছে। আবার মিলেমিশে গিয়েছে সবাই। এইবার বারবার করে যদি মনে করিয়ে দেওয়া হয় সেগুলো, তা তো মুশকিল। যে প্যাটিস বিক্রেতার ঘটনার কথা আপনি বললেন, সেরকম হরদম অন্য রাজ্যে হচ্ছে, এই কলকাতাতেও এমনটা একবারও হওয়া উচিত নয় বলেই মনে করি। ময়দানে গীতাপাঠই বা হবে কেন! ময়দান তো বেড়ানোর জায়গা, খেলাধুলোর জায়গা। ময়দান গীতাপাঠ, আজান, ক্যারল– এসবের জায়গা না কি! বড়সড় আজান করতে হলে নাখোদা মসজিদে হবে, ক্যারল হলে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে, গীতাপাঠ করতে হলে বেলুড় মঠে যাওয়া যেতে পারে, বা অন্য কোথাও! এই ব্যাপারগুলো আমার কাছে অবাস্তব। ভোটব্যাঙ্ক বাড়ানোর জন্য যা খুশি করতে পারি না আমরা। নাম বদলে দিতে পারি না স্টেশনের বা রাস্তার, দর্শনীয় মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলতে পারি না। আমি অবশ্যই ভারতীয় হিসেবে গর্ববোধ করি, কারণ ভারতে এতরকম বৈচিত্র! আমার দেশ ভারত, ‘হিন্দুস্থান’ নয়।জাতীয় সংগীতেই তো রয়েছে সেই বৈচিত্রের কথা। রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় থাক, যে মুহূর্তে রাজনীতি এই সংস্কৃতির জায়গায় ঢুকে পড়ছে, তাকে সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হচ্ছে– তখনই গোলমাল! যে কারণে কখনও রাজনীতিতে আমি ঢুকিনি। আমি কলকাতার সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি। আমি চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি, কোনও রাজনৈতিক দল নয়– আমার কলকাতাই আমাকে আমার মতো করে বেঁচে থাকতে দেবে। ‘অঞ্জন নিয়ে’ বইটায় আসলে পুরনো কলকাতারই একটা রেকর্ড রয়ে গেল, আজকের কলকাতার নতুন মানুষরা যা হয়তো কল্পনাই করতে পারবে না। একজনের চোখ দিয়ে দেখা, ওই কলকাতাটাই বইয়ে ধরা আছে। কেউ কেউ হয়তো সেই কলকাতা খুঁজে বেড়ান এখনও। আমি বিশ্বাস করি।

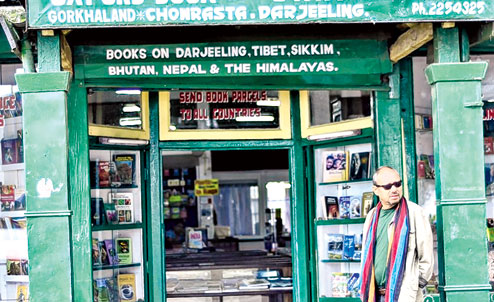

সারাজীবন ধরে দুটো শহরের কথা বলেন আপনি। বারবার। এক, কলকাতা। দুই, দার্জিলিং। কলকাতা বদলে যাওয়ার কথা বলেছেন যেমন, বলেছেন দার্জিলিংয়ের বদলে যাওয়ার কথাও। কোনটা বেশি বদলে গিয়েছে মনে হয়?

ইক্যুয়ালি দুটোই বদলে গিয়েছে। কিন্তু এই বদলে যাওয়ার মধ্যেও পুরনো কলকাতা আর পুরনো দার্জিলিং, এখনও পাই। দার্জিলিংয়ে এখনও চৌরাস্তার পিছন থেকে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘা, অলিগলি, বেশ কিছু পুরনো দোকান– হেঁটে বেড়ালে এখনও মনে হয় এ তো আমারই স্মৃতির দার্জিলিং! সব এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। কিছু হেরিটেজ ভাঙা হয়েছে, ঠিকই। কিন্তু এখনও সব উবে যায়নি। মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে সস্তার বিলেত– এই মজাটা এখনও নষ্ট হয়নি। সেই পুরনো বাড়ি, হোটেল, খাওয়াদাওয়া। মোমো আর চাউমিনটা তো শুধু দার্জিলিংয়ের চরিত্র নয়। সে তো কলকাতাতেও মেলে। এখন কত ভেজিটেরিয়ান রেস্তোরাঁ হয়েছে কলকাতায়। ভেজিটেরিয়ান– এই ব্যাপারটাও আজকের দিনে কী প্রকট!

নানা দোকানের গায়ে আজকাল ‘নো বিফ’ লেখা খুব কমন হয়ে পড়েছে, একবার দার্জিলিংয়ে আস্তাবল রোডের একটা ছোট্ট দোকানে ‘অনলি বিফ’ দেখে খুব মজা পেয়েছিলাম। আপনার ছেলেবেলায় হোস্টেলের খাবারের কথা যখন লিখছেন, সেখানে একদিন ছিল, যেদিন বিফ খেতেই হত। নইলে নিরামিষ জুটত কপালে!

আসলে খাদ্যও তো সংস্কৃতির অংশ। এখন কতজন যে বলেন, আমি এটা খাব না, ওটা খাই না। আরে, সব কিছু খেতে হবে– এ কী! তবেই তো আমার রুচি ডেভলপ করবে। আমি খেলামই না, বললাম– ‘আমার মাছটা কীরকম আঁশটে লাগছে’, ‘শুয়োরের মাংসটা কেমন যেন’, ‘ও বাবা বিফ!’ একবার ট্রাই তো করো। তারপর তুমি বলো, স্বাদ নেই, মাংসটা খারাপ, খেতে বিচ্ছিরি। ধর্মের ক্রাইসিস যদি না থাকে, তাহলে চেষ্টা করে দ্যাখো। অজস্র মানুষকে দেখি, যাঁরা ধর্ম-টর্মের পরোয়া করেন না, কিন্তু খেতে কীরকম অস্বস্তি। কলকাতায় এরকম কিন্তু আগে খুব একটা দেখতাম না। লোকে দিব্যি খেয়েটেয়ে নিত। তবুও বলব এখনও কলকাতায় খোলা বাজার রয়েছে– যদুবাবুর বাজার, এন্টালি মার্কেট, পার্ক সার্কাস, নিউ মার্কেট, গড়িয়াহাট। এখনও সব স্পেনসর হয়ে যায়নি। স্পেনসর খারাপ বলছি না, আমি সস্তায় মদ কিনতে যাই। কিন্তু রোজকার বাজার– আলু-পটল-পিঁয়াজ-শাকসবজি– লাল-সবুজ বাজার আর কী, খোলা মার্কেট থেকেই কিনি। দেখতেই কত ইন্টারেস্টিং! এটা-ওটা-সেটা দেখছি, হাতে নিচ্ছি, রেখে দিচ্ছি। কোনওটা নিচ্ছি। হ্যাঁ, খানিক স্যাতসেঁতে। একটু ময়লা। কিন্তু এ তো বাজার করারই অংশ। এইটাকে তো গ্রহণ করতে হবে জীবনে। শ্মশানে গিয়েও তো বসে থাকা যায়। মন্দির-মসজিদে না গিয়েও আমার মনে হয় শ্মশানে বসেও আধ্যাত্মিক আনন্দ পাওয়া সম্ভব। এগুলোর মজা হারিয়ে ফেললে জীবনের সার্কাসটা বন্ধ হয়ে যায়।

অনেক দিন আগে, এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন, গঙ্গার ধারে ফুল মার্কেটে আপনি অনেক ভোরবেলা গিয়ে বসে থাকতেন। এখনও কি যান?

কম। কিন্তু যাই। আমার ওই গঙ্গার ধারটা খুব ভালো লাগে। কেউ ডিসটার্ব করে না। চিনতেই পারে না! নানা কাণ্ডকারখানা দেখি। কুস্তি-টুস্তি হচ্ছে। কারও বাড়িতে কেউ মারা গিয়েছেন, মাথা কামানো চলছে। বিয়ের ফুল নিতে এসেছে কেউ কেউ। আস্তে আস্তে সূর্যটা পুরোপুরি উঠে পড়ে। এখন সূর্য ওঠার আগে যদিও পৌঁছতে পারি না। তবে ফিরি যখন রাস্তায় কচুরি-টচুরি পেলে খেয়ে নিই।

কলকাতার পুরনো মন আর কলকাতার হেরিটেজ– আপনাকে যদি সংরক্ষণ করতে বলি, কোনটা বেছে নেবেন কলকাতার মনটাকে, না বাইরের শরীরটাকে?

দুটোকেই সংরক্ষণ করব। দুটোই জড়িয়ে। আমার বাড়ির বাইরে বেরলেই আপনি একটা শিবমন্দির পাবেন, উল্টোদিকে একটা মসজিদ। আমার মনটার সঙ্গে ডেকারস লেন জড়িয়ে। সেটা আমার কাছে হাবিজাবি খাবার জায়গা নয়। সেটাও আমার কাছে হেরিটেজ। একটা মদের দোকান, একটা বইয়ের দোকানও! হেরিটেজ মানে সবসময় ঐতিহাসিক ব্যাপার নয়। একজনের থাকার বাড়িও হতে পারে, ছোট্ট কোনও রেস্তোরাঁও হতে পারে। দার্জিলিংয়ে কেভেন্টার্সের গা দিয়ে হেঁটে এলে একের পর এক– সবই তো শতবর্ষ পার করা। এমনকী, ওষুধের দোকানটাও। এই রাস্তাটায় হেরিটেজগুলো ঠিকঠাক করে বাঁচিয়ে রাখলে আমি প্রতি মাসে গিয়ে টুরিস্টদের হেরিটেজ ওয়াক করাতাম। একটা মিছিল গেলেও, মনে রাখতে হবে সেই মিছিল আমার শহরের অংশ। এখন রোজ রোজ মিছিল। এবং সবক’টাই রাজনৈতিক দলগুলোর মিছিল। কেন ত্রাণের মিছিল নেই! কত কিছুরই তো মিছিল হতে পারে। কবিতার, গানের। বাদল সরকারের নাটক দেখুন– কত মিছিল সেখানে। এমনকী, শবযাত্রারও। দেখুন, আজ মৃত্যুর পর মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে কেমন ধাঁ করে চলে যাওয়া হয় শববাহী গাড়ি করে। মিছিল করে হেঁটে, ‘বলো হরি হরি বোল’ বলেও তো যাওয়া যায়। একটা মানুষ চলে গিয়েছেন। চারপাশের মানুষগুলো দেখছে। প্রণাম করছে। পিছনের লোকগুলো উদাসীন, কেউ দুঃখিত, কেউ বিড়বিড় করছে। এটাও আমার কাছে এই শহরের সৌন্দর্য। এই শহরের হেরিটেজ।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved