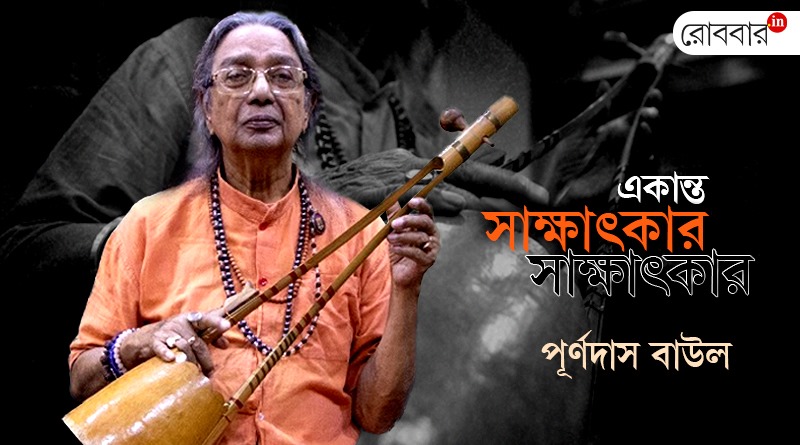

‘বাউল দর্শন আজকের নয়। তখন তো আর মঞ্চ ছিল না। কিন্তু গান ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার বাবার গান শুনতেন বটতলাতে বসে। ওঁকে কেউ মঞ্চে উঠতে বললে, উনি কিন্তু মোটেই যেতেন না। আমি একদিকে বাউলের প্রচার করেছি, আবার ধ্বংসও করেছি।’ পূর্ণদাস বাউলের ৯১তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিলেন তিতাস রায় বর্মন।

একটা পূর্ণ বাউল জীবন আপনার। এই বাউল জীবন থেকে প্রাপ্তি কী?

চেনা। চিনে তাকে পাওয়ার চেষ্টা করা। যে জ্যোতির্ময়, তাকে আমি চিনতে চাই। সে মানুষের ভেতর হোক, কি গানের ভেতর। সেই আলোর মধ্য দিয়ে মনের মানুষের কাছে যেতে চাওয়া। তাকে দর্শন করা, তার সঙ্গে কথা বলতে চাওয়া। মনের মানুষকে পেয়ে গেলে কী কথা বলব তার সঙ্গে, সেই প্রস্তুতিতেই সারাটা জীবন কেটে গেল আমার। এইটাই আমার বাউল জীবন থেকে প্রাপ্তি।

এই খোঁজ কি আপনার পূর্ণ হয়েছে?

তোমাকে পেতে চাই, তুমি দেখা দাও– সেটা বড় কথা নয়। তোমাকে পেয়ে যাতে আমি পরিপূর্ণতা পেতে পারি– সেটাই খোঁজ। তা কি কখনও শেষ হয়? সেই খোঁজই তো একটা গোটা জীবন। আর কিছু নয়।

একটা বাউল জীবন আর একটা সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে কি তফাত থেকে গেল?

যাঁরা বাউল নন, তাঁরা অন্য কিছু চান। যা হয়তো সহজেই পাওয়া যায়। কঠিনকে আর কে চায়? আমি খুশি হই না অর্থে, যশে। আমি খুঁজছি তাঁকে, যাঁকে পেলে আমি ধন্য হব। আমার উদ্দেশ্য পাওয়াটা নয়, ধন্য হওয়াটা, পরিপূর্ণ হওয়াটা। আজ মানুষের অনেক চাহিদা। চাহিদা আরও আরও বাড়ছে। চাও, কিন্তু বুঝে চাও। সব চেও না। যাঁকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা যায়, তাঁকেই চাও।

……………………………………………………………………………………………………………………………..

আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম যখন, তখন আমার ৬ বছর বয়স। তারও দশ-বারো বছর আগে থেকে বাবার সঙ্গ করছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতীতে এই তথ্য রাখা আছে। আমার বাবার একটা ছবি আছে, যেটা রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে তোলা। এখন ‘বাউল’ বলতে এই ছবিটাই ব্যবহার করা হয়। এই ছবিটায় রবীন্দ্রনাথের জামা পরে রয়েছেন আমার বাবা। ছবিটা তোলার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের জোব্বাটা বাবাকে পরতে দিয়েছেন বলে জানা যায়।

…………………………………………………………………………………………………………………………………

আপনার বাবা নবনী দাস বাউল একজন বিরাট মাপের মানুষ ছিলেন, বাউল ছিলেন। তাঁকে আজ কীভাবে স্মরণ করেন? তাঁর কাছ থেকে কী পেয়েছিলেন?

তিনিই দেবতা। তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই আমার দেবতা বলে মনে হয় না। যাঁকে দর্শন করে চেতনাশক্তি বাড়ে, তিনিই আমার বাবা। আমার বাবা সব কিছুতেই খুশি হতেন। তিনি সংসার ত্যাগ করে, সবাইকে ত্যাগ করে দূরে থাকতে ভালোবাসতেন। যেখানে যেতেন, সেখানেই তিনি আনন্দে থাকতেন। অমূল্য কিছু পাওয়ার যে আনন্দ, সেই আনন্দটা বাবা থাকতে আমি পেয়েছিলাম। সেই আনন্দটা আমার আর এখন নেই। আমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আজ এইটা মনে হয়।

আপনার বাবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সখ্য ছিল। নবনী দাস বাউলই সেই মানুষ, যিনি রবীন্দ্রনাথের বাউল শিক্ষক ছিলেন।

হ্যাঁ। আমার বাবাকে রবীন্দ্রনাথ ‘নবনী খ্যাপা বাউল’ বলে ডাকতেন। ছোট করে ‘খ্যাপা’। রবীন্দ্রনাথ অনেক কাজেই খ্যাপাকে সঙ্গে নিতেন। খ্যাপার মধ্যে যেন অনেক কিছু দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাবার সঙ্গে কত না তত্ত্ব আলোচনা করতেন। মূলত বাউল দর্শন। পৃথিবীকে দেখার চোখ দু’জন দু’জনকে দিয়েছিলেন। আমার বাবা অন্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন, অন্যকে শান্তি দিতে পারতেন, সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের হাজারো প্রশ্ন ছিল আমার বাবার কাছে। পরিপূর্ণতার চাহিদা তো রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। মানুষ বাবাকে দেখলেই পাগল হয়ে যেত। কী যে ছিল বাবার মধ্যে! বাবাই যেন ছিলেন আনন্দের এক রূপ। যেখানে যেতেন গান গাইতে, যা মাধুকরী পেতেন, তা দিয়ে খাবার কিনে রাস্তার বাঁদরদের খাইয়ে দিতেন। ঘরে যে ছেলেমেয়ে আছে, তা আর মনে থাকত না। আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম যখন, তখন আমার ৬ বছর বয়স। তারও দশ-বারো বছর আগে থেকে বাবার সঙ্গ করছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতীতে এই তথ্য রাখা আছে। আমার বাবার একটা ছবি আছে, যেটা রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে তোলা। এখন ‘বাউল’ বলতে এই ছবিটাই ব্যবহার করা হয়। এই ছবিটায় রবীন্দ্রনাথের জামা পরে রয়েছেন আমার বাবা। ছবিটা তোলার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের জোব্বাটা বাবাকে পরতে দিয়েছেন বলে জানা যায়। আমার বাবার গুদুরি পরেও রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি আছে, হাতে বাবার একতারা। সেই ছবিটা অবশ্য আমার কাছে নেই। কিন্তু খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

বীরভূমের একটা গ্রাম থেকে গোটা বিশ্বভ্রমণ– আপনার এই পথটা তো বিশাল। কীভাবে সম্ভব হল?

যে গ্রামে জন্মেছিলাম, সেই গ্রামে এখনও পাকা রাস্তা তৈরি হয়নি। সেইখান থেকে কলকাতা। ট্রেনে চেপে মাধুকরী করতে করতে। আগে বাউলরা মাধুকরী করতে নিজের গ্রাম আর পাশের গ্রামে যেতেন। কোনও একটা গাছতলা বা মন্দিরতলায় এসে বসতেন। গান গাইতেন। সাধারণ মানুষ চাল-ডাল দিয়ে যেত। আমি পাঁচ বছর বয়স থেকে সংসারের ভার নিয়ে নিয়েছিলাম। কারণ বাবা তো বিশালক্ষ্মীতে সাধনা করতেন। ওখানেই থাকতেন বেশিরভাগ সময়। আমরা তিন ভাইবোন। বড়দিদি রাধারানি গান গাইত, আমি বাজাতাম। অনেক সময়ই আমার তাল কেটে যেত। কারণ আমি গান শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেতাম। কী বাজাচ্ছি আর খেয়াল নেই! দিদি তখন মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করল। আমি মাকে বললাম আমাকে গান শেখাও। আমি গাইব, আমি বাজাব। আমি প্রথম গান শিখলাম ‘নিতাই আমার গৌর গলার মালা’। পরের গানটাও মনে আছে। ‘মোরো না মোরো না মাগো, মা মোলে মা মেলে না ত্রিভুবনে।’ এই দুটো গান গেয়ে মাধুকরী করা শুরু করলাম আমি। মা জননীরা সব রান্নাবান্না ভুলে গান শুনতে ছুটে আসত। এদিকে বাড়িতে বাড়িতে রান্না বন্ধ। তখন সব বাড়িই চাষিবাড়ি মূলত। তাদের স্বামীদের কাছে দুপুরে খাবার পৌঁছত না। খেতে খাবার না পৌঁছনো মানেই হল বাড়িতে পূর্ণদাস এসেছে। ওই দুটো গানই বারবার গাইতাম। বাবা তারপর একদিন এসে বললেন, আমি তোমাকে আর গান শেখাব না। তুমি শুধু আমাকে অনুসরণ করো। দেখো, আমি কী করছি। লক্ষ লক্ষ গান আমি বাবাকে গাইতে শুনতাম। আমি দশ হাজারের মতো গান বাবার থেকে শুনে শুনে শিখেছি। তারপর সংসারের জন্য মাধুকরী জোগাড় করতে ট্রেনে উঠে পড়া। সেই প্রথম আমি পাশের গ্রাম ছেড়ে আরও দূরের পথ নিলাম। জানতাম না কী হবে! উঠে পড়েছিলাম ট্রেনে। সেই ট্রেনে করে কলকাতায় এসে পড়া। আমিই প্রথম বাউল, যিনি ট্রেনে মাধুকরী করা শুরু করেছিলাম। এখন তো দেখি সবাই এটাই করেন। কলকাতায় এসে টিভি, রেডিও হয়ে গোটা পৃথিবী। হোয়াইট হাউজেও শো করেছি। কিন্তু আমি এখনও ইংরেজি বলতে পারি না। বাইরে গিয়ে মূলত শো করেছি বিদেশি শ্রোতাদের সামনে। ভারতীয় শ্রোতা বা বাংলাদেশি শ্রোতার সংখ্যা কিন্তু অনেক কম। যাদের সামনে গান গাই, তারা আমার ভাষা জানে না, আমিও তাদের ভাষা জানি না। কিন্তু সে অভিযোগ কে করবে? অনায়াসে শ্রোতাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়ে যেত। কারওরই কারও কথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আসলে বাউলের ভাষাটাই এরকম। এ ভাষা সকলের জন্য। সবাই বাউল বুঝতে পারে। এতই সহজ, এতই গভীর। ১৯৭৩ সালে রবিশঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার তো সাতটা তার, আমি ইংরেজিও জানি, আর আপনার একটা তার, তার ওপর আপনি ইংরেজিও জানেন না। কীভাবে পারলেন একটা তার নিয়ে বিশ্বভ্রমণ করতে? আসলে বাউল তো বিশ্বদর্শনই। আজও বাইরে অনুষ্ঠান করতে গেলে টাকার অঙ্ক দেখি না। আমি জানি আমার কাজ কী! সুযোগ পেয়েছি যখন, তখন বাউলকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেব। আমি সারা পৃথিবীর শ্রোতার সামনে বাউল গান গাইব, বাউল দর্শন নিয়ে কথা বলব।

বিদেশে তো আপনার গানের অ্যাকাডেমি আছে, সেখানে বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা আসে। তাদের শেখানোর সময় ভাষাগত সমস্যা হয়নি?

বিদেশে যারা আমার ছাত্র, যারা গান শিখতে আসে, তাদের প্রথম কথা বলি, আগে বাংলা শিখে এসো। অক্সফোর্ডের এক মহিলা একবছরের মধ্যে বাংলা শিখে এসেছিলেন গান শিখবেন বলে। আমাদের বাড়িতে তিন মাস থেকে গান শিখে, বাউল সম্পর্কে জেনে একটা বইও তিনি লিখে ফেলেছেন– Baul philosophy of Purna Das Baul. বাউল তো কোনও গান নয়, বাউল দর্শন। দর্শনটা জানতে হলে বাউল জীবনের কাছাকাছি আসতে হবে। মনের মানুষ সম্পর্কে জানতে হবে, তারপর তো মনের মানুষের খোঁজ। এর জন্য দরকার সাধনা, ধ্যান, আত্মমগ্নতা। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা বাইরে কোথাও কিছু খুঁজছি না। ঈশ্বরের খোঁজে দেশান্তরি হইনি। কোনও দশভুজা নেই বাইরে। সব আছে অন্তরে। নিজের ভেতর। রামকৃষ্ণ, লোকনাথ, বিবেকানন্দরা তো দেবতা নন, তাঁরা মানুষ। তাঁরা আমাদের ঠাকুর আসনে বসেন কেন? কারণ তাঁরা তাঁদের মনের মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পেরেছিলেন। এ সহজ কাজ নয়। আমাদের একতারাটা কেমন দেখতে? একটাই তার। সা-তে বাঁধা। এখান থেকেই গান তৈরি হবে, সাধনা তৈরি হবে। কোনও আড়ম্বর নেই। যা আছে ভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। আমাদের শরীরের যে শিরা, উপশিরা– তা ৭২,০০০ ফুট। তার মানে ভাবুন, আপনার শরীর কতটা নিয়ে রয়েছে। কী তার বিস্তৃতি। শিরা, উপশিরা-কে যদি ঠিকমতো জাগ্রত করা যায়, তাহলেই পরিপূর্ণতা লাভ করা যাবে। বাউল তাই বলে, আগে নিজেকে চেনো, ভালোবাসো, তাহলেই না তুমি অন্যেকে চিনবে, ভালোবাসবে! যখন তুমি বোঝো যে কেউ মারলে লাগে, তখনই তুমি অন্যকে মারবে না। ডাক্তার ছাড়া সাধারণ মানুষ কি জানবে শরীরের কোথায় কী আছে? কিন্তু আমরা আমাদের সাধনার ফলে নিজেদের শরীরের ভেতরটা জানতে পেরেছি।

আজকে যে শহুরে মানুষদের বাউল গান শোনা, বাউলকে একটু-আধটু জানা, তা তো আপনার হাত ধরেই।

বাউল দর্শন আজকের নয়। তখন তো আর মঞ্চ ছিল না। কিন্তু গান ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার বাবার গান শুনতেন বটতলায় বসে। ওঁকে কেউ মঞ্চে উঠতে বললে, উনি কিন্তু মোটেই যেতেন না। আমি একদিকে যেমন বাউলের প্রচার করেছি, আবার ধ্বংসও করেছি। আজকে বাউলের এতই প্রচার যে রবিশঙ্করকে অতক্ষণ ক্লাসিক্যাল বাজিয়েও শেষে ‘গ্রাম ছাড়া’ বাজাতেই হবে। এটা তো এখন সময়ের চাহিদা হয়ে গেছে। কিন্তু এই আড়ম্বর সব বাইরের। বাউল সবাই। সবাই এই গানে, এই দর্শনে আশ্রয় নিতে পারবে। কিন্তু তা কই হয়? সবাই এখন লাফালাফি করে। বাউল গান গাওয়ার আগে আসর বন্দনা করে নিতে হয়। এ তো আমাদের পুজো। যেমন বাড়িতে বাড়িতে লক্ষ্মী বন্দনা করে ব্রাহ্মণ ডাকা হত, সেরকম। আগে আসনটা শুদ্ধ করে নিতে হয় বেলপাতা-ফুল দিতে হয়। এখন এসব নেই। এখন কুড়ি-পঁচিশটা গান সবাই গায়। এ তো বাউল নয়। বাউল শব্দের অর্থই এখন কেউ জানে না।

আপনি যদি আমাদের এটা ব্যাখ্যা করেন।

বাউল মানে হচ্ছে ‘বাতুল’, অর্থাৎ, ‘বায়ুতুল’। মানে বায়ুর সাধনা। এই যে এই ঘরটা, এখানেও বায়ু রয়েছে, হাওয়া হয়েছে। হাওয়া বেরিয়ে গেলেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তার মানে বোঝা যায়, হাওয়া কত শক্তিশালী। সেই জন্যই বলা হয়, সাধুরা সাধনা করতে করতে মাটি থেকে উঠে যেতে পারতেন। আমার ঠাকুরদা হাতে তামাক খেতেন না। গড়গড়ায় খেতেন, একটা এমন বড় টান দিতেন, যাতে আগুন জ্বলে উঠত। এটা সেই হাওয়ার জোর। আমার ঠাকুরদা কিন্তু সুস্থভাবে বেঁচেছিলেন ১১০ বছর। প্রাণায়াম যদি ঠিকমতো করা যায়, তাহলে কত কিছুই যে সম্ভব! আমরা প্রায় ন’পুরুষ বাউল সাধনা করছি। আমার ছেলেরা নবম পুরুষ। শুরুটা হচ্ছে– শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পুরীতে চলে গেলেন, তখন নিত্যানন্দকে বলে গেলেন প্রচার করতে। সেই নিত্যানন্দের বড় ছেলে হচ্ছে শ্রীভদ্র গোস্বামী। সেখান থেকেই আমরা।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। বব ডিলান আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েই নিজেকে ‘বাউল অফ আমেরিকা’ বলতে শুরু করেছিলেন।

হ্যাঁ। ‘আমেরিকান বাউল’ বলতেন। কারণ, আমি তো গুদুরি পরতাম, তা দেখে ও-ও একদিন নিজের জামায় তালি দিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি জামায় তালি দিয়েছ কেন? ডিলান উত্তরে বলল, কেন, তুমিও তো তাই করেছে। তফাতটা কোথায়? আমি বলতাম, তফাতটা এটাই যে আমার এই জামায়, অর্থাৎ শরীরে আমি গোটা পৃথিবীটাকে ধরে রেখেছি। তার তুমি একটা-দুটো-তিনটে তাপ্পি দিয়েছ। তুমি এখনও ধারণ করতে শেখোনি। ডিলান তখন বলছে, তাহলে আমি আমেরিকার বাউল। তুমিও মানুষের কথা বলো, আমিও মানুষের কথা বলি। আমি মানুষের কথা বলার জন্য জেল খেটেছি। আমিও কি বাউল নই?

বাউলের পোশাক তো বারবার বদলেছে। আগে তো গুদুরি ছিল না।

আগে গুদুরি ছিল না। আগে কী করা হত, জামার কোথাও ছিঁড়ে গেলে, সে জায়গায় তাপ্পি দিয়ে দেওয়া হত। গুদুরি আমার স্ত্রীয়ের তৈরি করা পোশাক। ’৭৬ সালের আগে যত বাউলের ছবি পাবেন, সব কিন্তু অন্য পোশাকে, গুদুরিতে নয়। হালকা গোলাপি ফতুয়া আর নামাবলি। কলকাতায় যখন ওই পোশাকে আমি এলাম, তখন লোকে আমাকে ভিখারি ভাবতে শুরু করল। তখন বিবেকানন্দের মতো পোশাক পরা শুরু করলাম। যাতে লোকে আমাকে সম্মান দেয়। পরে আমার স্ত্রী মঞ্জু দাস এই পোশাকটা বানান। রাসবিহারীতে ‘লেডিস ওন’ বলে একটা দোকান আছে, ওই দোকানে একজন জামা বানাতেন, তিনি সত্যজিতের ছবির জন্যও জামাকাপড় বানিয়েছেন। তাঁর কাছে গিয়ে আমার স্ত্রী কাটা কাপড় নিয়ে আসেন, প্রায় এক বস্তা। সেই কাপড়গুলো জুড়ে জুড়েই আজকের এই গুদুরি তৈরি।

যখন আপনি উডস্টকে গান গাইছেন, তখন অন্যান্য দেশ থেকেও গায়করা আসছেন, যাঁরা প্রত্যেকেই গান দিয়ে পৃথিবী বদলে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। আপনাদের নিজেদের মধ্যে তা কেমন প্রভাব ফেলেছিল?

অ্যালেন গিন্সবার্গ যখন কলকাতায় আসেন ছয়ের দশকে, তখন আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। বাবার থেকে দীক্ষাও নেন তিনি। তখন আমিও গান গাইছি। গিন্সবার্গ উডস্টকে ফিরে গিয়ে অ্যালবার্ট গ্রসম্যানকে বলেন আমার বাবার কথা। বলেন উনি হয়তো আসবেন না, কিন্তু ওঁর ছেলেকে এখানে নিয়ে আসা যেতে পারে। তো প্রথম গেলাম সান ফ্রান্সিসকো-তে। তারপর ৪০টি রাজ্য ঘুরতে ঘুরতে উডস্টকে। আট মাসের কনট্রাক্ট। আট মাসে আমি বাড়িতে পাঠাতে পেরেছিলাম মোটে ১০ ডলার। ওখানে গান করা সম্পূর্ণ আলাদা অনুভূতি। কত দেশ থেকে কত মানুষ এসেছেন, প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর নিজের দেশ গান।

আখড়ায় গান গাওয়া আর মঞ্চে গান গাওয়ার মধ্যে কী তফাত রয়েছে?

অনেক অনেক তফাত। আখড়া তো সাধুদের জায়গা, আর মঞ্চ মনোরঞ্জনের জায়গা। আখড়াতে সবাই সবার সঙ্গে আলাপ করে, একে অপরকে শেখায়। একে অপরকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে। সে জন্য আখড়ায় বারবার এই কথা বলতে শোনা যায়– সাধু সাবধান, বারবার সাবধান। অপাত্রে দান করো না। আপন ভজনের কথা, না বলিও যথাতথা। মঞ্চে এসবের কোনও জায়গা নেই। সাধক বাউল থেকে সব শিল্পী হয়ে গেছে।

বাউল তো পরজন্মে বিশ্বাস করে। আবার ফিরতে হলে বাউল হয়েই ফিরবেন?

অবশ্যই। আমি ফিরে এলে বাউল হয়েই আসব। আমিই বাউলকে ধ্বংস করেছি। আমাকেই আসতে হবে বাউলকে বাঁচাতে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved