ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মাবধি দৃষ্টিহীন। পেশায় শিক্ষক। ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে জড়িয়ে রয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির দৃষ্টিহীন ছাত্রদের শিক্ষাদানের সঙ্গে। জড়িয়ে রয়েছেন পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম ব্রেইল প্রেসটির সঙ্গেও। বিশ্ব ব্রেইল দিবস উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় উঠে এল দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, মানসিক বিকাশ থেকে শুরু করে বাংলা ভাষায় ব্রেইল ছাপার বহু অজানা ইতিহাস।

নমস্কার, ইন্দ্রনাথবাবু। সত্যজিৎ রায়ের ‘আগন্তুক’ আমার খুব প্রিয় ছবি। সেখানে একটি দৃশ্যে, আমার মনে পড়ে, উৎপল দত্ত গাইছেন– ‘অন্ধ জনে দেহ আলো’, এবং গান থামিয়ে প্রশ্ন করছেন– ‘কে দেবে আলো?’ এই প্রশ্নটির সামনে দাঁড়িয়ে, এই মুহূর্তে, আমার চোখের সামনে আপনি বসে রয়েছেন। আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছে!

আপনি বিরাট একটা কথা বললেন! অন্ধ জনে আলো দেন ঈশ্বর। আমি ঈশ্বর নই, আমি একজন সাধারণ শিক্ষক। পড়াতে ভালোবাসি। এই ইশকুলটার সঙ্গে ৫০ বছরের বেশি সম্পর্ক। ১৯৭৪ সালে প্রথম ছাত্র হিসেবে এখানে এসেছিলাম। এবং ১৯৮১ সাল, অর্থাৎ ক্লাস এইট পর্যন্ত এখানেই পড়াশোনা করেছি। তখন আমাদের এই স্কুল অষ্টম শ্রেণি অবধিই ছিল। তারপর ১৯৮২-’৮৪ অর্থাৎ ক্লাস নাইন-টেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়ি। ১৯৮৪-তে মাধ্যমিক। পরবর্তীকালে ইলেভেন-টুয়েল্ভ এবং ডিগ্রি কোর্স দু’টিই রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুর থেকে পাস করি। স্নাতক স্তরে বিষয় ছিল ইতিহাস। তারপর ১৯৯২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। তারপর স্পেশাল বিএড। যেটাকে বলে বিএড ইন স্পেশাল এডুকেশন। ইস্টার্ন রিজিয়নে সেইসময় নরেন্দ্রপুরেই কেবল এই ট্রেনিং দেওয়া হত। এখানেই ট্রেনিং নিলাম। তারপর ১৯৯৪ সাল থেকে এখানেই পড়ানো শুরু করলাম। প্রথমে পার্ট টাইমার। পরের বছর ইতিহাসের স্থায়ী শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করলাম। গত বছর এপ্রিল মাসে অবসর নিয়েছি। যদিও ‘গেস্ট’ হিসেবে এখনও আমি এই স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি। এখনও দমদম থেকে নরেন্দ্রপুর আসা-যাওয়া করি। পড়ানো ছাড়াও ইশকুলের বিভিন্ন কাজেকম্মে জড়িয়ে রয়েছি।

৩০ বছরের বেশি সময় ধরে দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। আপনি নিজেও দৃষ্টিহীন। সেক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়তে হয়েছে আপনাকে?

পড়ানো, অর্থাৎ ক্লাসে ছাত্রদের শেখানো যাকে বলে, সেই ক্ষেত্রে সমস্যাটা ততটা নয়। ছাত্র পড়াতে গেলে তো আর অন্ধের যষ্টি লাগে না! দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদানের যে প্রচলিত পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেগুলো যথেষ্ট সাউন্ড, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে সেই পদ্ধতিতে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছেন। করবেন। তবে পড়ানোর বাইরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয়।

প্রথমত দৃষ্টিহীনতার প্রকারভেদ রয়েছে। কেউ জন্ম থেকে দৃষ্টিহীন। আবার কেউ হয়তো কিছুদিন পড়াশোনা করেছে, ক্লাস থ্রি-ফোর অবধি পড়ার পর দৃষ্টি হারিয়েছে। কেউ হয়তো আরও বেশি বয়সে দৃষ্টিহীন হয়েছে। দৃষ্টিহীনতা যে কোনও সময়েই হতে পারে, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে তো এদের এক জায়গায় আনতে হয়, একটা শৃঙ্খলার মধ্যে। যারা জন্মগত দৃষ্টিহীন, তাদের না-হয় যেভাবে স্কুলে পড়ানো হয়, সেভাবে ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ানো গেল। কিন্তু যে কিছুটা পড়েছে, তাকে তো ওয়ান থেকে পড়ানো যায় না। তাকে আগে ব্রেইল সিস্টেমটা শিখিয়ে একটা নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করতে হয়। এটাকে বলে UG– ‘আনগ্রেড ক্লাস’। আনগ্রেড ক্লাসের কোর্স শেষ হলে, তাকে যখন উপযুক্ত মনে হয়, তখন কোনও একটা ক্লাসে প্লেস করে দেওয়া হয়।

এক্ষেত্রে যদিও বর্তমানে একটা অসুবিধা তৈরি হয়েছে। শিক্ষা পোর্টালে নতুন যে নিয়ম হয়েছে– তাতে কাউকে ডিমোশন করা যায় না, সেই ক্লাসেই তুলতে হয় বা এক ক্লাস উপরে। হয়তো তার প্রাথমিক শিক্ষার হাল খুব খারাপ, তবু এর অন্যথা করা যাবে না। গতকালই একটি ছেলে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল। সে সেভেন অবধি পড়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা পোর্টালে তার সেভেন হয়ে গেছে, এবার এন্ট্রি করতে গেলে এইটে করতে হবে। কিন্তু সে সমস্ত পড়াশোনাই ভুলে গিয়েছে। এখন তার বিদ্যাবুদ্ধি থ্রি-ফোরের সমান। ফলে এখন তাকে স্পেশাল কোচিং দিয়ে হয়তো সেভেনেই ভর্তি করতে হবে। স্পেশাল কোচিং হয়তো তাকে খানিকটা সক্ষম করবে, কিন্তু তার ক্লাসের অন্যদের তুলনায় সে একটু পিছিয়ে যাবে।

আবার কোনও ছেলে হয়তো সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন নয়, অল্প দেখতে পায়। সে ব্রেইল শিখতে চায় না। কারণ ব্রেইল মানে সাদার উপর সাদা লেখা। সে যদি অল্প দেখতে পায়, তবে সত্যিই সেটা পড়তে অসুবিধা হবে। তখন তাদের আমরা ‘লার্জ প্রিন্ট’ দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করি। তার আগে অবশ্য ডাক্তারবাবুদের দেখানো হয়। তিনি যদি অনুমতি দেন, বলেন– চোখদুটো ব্যবহার করলে তার কোনও ক্ষতি হবে না, তবেই। কারণ উল্টোটাও হতে পারে। সুস্থ চোখ ব্যবহার না করলে আবার অনেকসময় ‘লেজি আই’ হয়ে যায়।

এই চ্যালেঞ্জগুলো ক্লাসে পড়ানোর চ্যালেঞ্জের চেয়েও বেশি।

ভারতে দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস তার সঙ্গে তো এই স্কুলের একটা যোগ রয়েছে। একটু আগে আপনাদের যে অনুষ্ঠান হচ্ছিল, সেখানে আমি খানিকটা শুনলাম। আসলে এই বিষয়গুলো তো লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। আমরা জানতেই পারি না। অজ্ঞানতাও তো এক ধরনের দৃষ্টিহীনতা। এই ইতিহাসটা খুবই জানতে ইচ্ছে করছে।

দেখুন, ভারতবর্ষের প্রথম ব্লাইন্ড স্কুল হয়েছিল ১৮৮৭ সালে অমৃতসরে। সেটা একজন খ্রিস্টান মিশনারি ছিলেন– অ্যানি সার্প, তাঁর স্মৃতিতে করা। মেমোরিয়াল স্কুল। তারপরে পালামকোট্টাইতে ব্লাইন্ড স্কুল হল, তামিলনাড়ুতে হল ভিক্টরি মেমোরিয়াল স্কুল ফর দ্য সাইটলেস। এইভাবে বিভিন্ন স্কুল গড়ে উঠেছিল। এবং এই সময় থেকেই দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার জন্য ছাপাখানাও তৈরি হচ্ছে। কলকাতায় প্রথম দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল বেহালায়। ১৮৯৩-৯৪ সাল নাগাদ। বেহালা ব্লাইন্ড স্কুল। তার অনেক পরে, চারের দশকে তৈরি হয়েছে লাইটহাউস ফর দ্য ব্লাইন্ড। ১৯৫৭ সালে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে লোকেশ্বরানন্দজি মহারাজের ইচ্ছেশক্তিতে এই বিদ্যালয় গঠিত হয়। ব্রহ্মানন্দ ভবনে তখন মাত্র ৯ জন ছাত্রকে নিয়ে ক্লাস হত। ‘ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি’ নামকরণ হয়েছিল আরও দু’ বছর পরে। প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন ভবানীপ্রসাদ চন্দ্র। ভবানীবাবু বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটায় মিশনের একটি শাখা ছিল। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনের ছেলেরা ওখানে থেকে পড়াশোনা করত। ভবানীবাবু সেখানে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ভবানীবাবু কিন্তু এই অ্যাকাডেমি খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিলেন। প্রথমদিকে এইট অবধি পড়ানো হত। ১৯৮৮ থেকে এই রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। সেই বছর চারজন দৃষ্টিহীন ছাত্র মাধ্যমিক পাস করেছিল। সম্প্রতি ২০১২ সাল থেকে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাও শুরু হয়েছে।

এখন তো কেবল মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক নয়, বিভিন্ন কর্মোপযোগী শিক্ষাও এখানে দেওয়া হয়?

হ্যাঁ, সেটা মাধ্যমিক স্তরের পর। কিংবা যারা অনেকটা বেশি বয়সে আসে, হয়তো ৩০-৩২ বছর বয়স হয়ে গেছে, যদি মাধ্যমিক পাস করা থাকে– তাদের আমরা আইটিআই ট্রেনিং দিই। হাতেকলমে কাজ জানা থাকলে সে অন্তত কারখানায় কাজ করে পেট চালাতে পারবে। আগে এইট অবধি পড়া থাকলেই আইটিআই করা যেত, এখন মাধ্যমিক পাস না থাকলে হয় না।

আর গ্রামাঞ্চলে যাদের অন্তত তিন কাঠা জমি থাকে, তাদের এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। মুরগি পালন, গো পালন, মাশরুম চাষ ইত্যাদি। ট্রেনিং-এর শেষে ২৫০০০ টাকা মতো তাদের হাতে দেওয়া হয়, যাতে তারা নিজেদের কিছু একটা শুরু করতে পারে। এমনকী আমাদের লোকেরা তাদের বাড়ি গিয়ে, জায়গা দেখে, চাষের উপযোগিতা, কোন চাষ করলে সুবিধে হবে ইত্যাদি বলে দিয়ে আসে।

তাছাড়া আমাদের এখানে কম্পিউটার শেখানো হয়। দৃষ্টিহীনদের জন্য আলাদা কোনও কম্পিউটার নয়। সাধারণ কম্পিউটার, তাতে কেবল টকিং সফটওয়্যার লাগানো থাকে। সফটওয়্যারটার নাম JAWS, অর্থাৎ Job Access With Speech। এটা একটা বিদেশি সফটওয়্যার, মূলত আমেরিকান উচ্চারণ ডিটেক্ট করে। আর একটা সফটওয়্যার আছে, NVDA, Non Visual Desktop Access। এটা চার্জেবল নয়। এই দুটো সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা কম্পিউটার শেখাই। এতে মূলত মুখে বলে বলেই কম্যান্ড দেওয়া হয়। আরও কিছু শর্টকাট রয়েছে, শিখতে হয়।

ইশকুলের পাশাপাশি যে বিষয়টা এই প্রতিষ্ঠানকে ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে সেটা সম্ভবত ‘রিজিওনাল ব্রেইল প্রেস’। পূর্ব ভারতের প্রথম ব্রেইল প্রেস। আপনি নিজেও দীর্ঘদিন এই প্রেসের কাজকর্ম খুব কাছ থেকে দেখেছেন…

আসলে ব্রেইল প্রেসটা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রেস খোলার আগে যে সমস্ত বইপত্র তৈরি করা হত, তা মূলত আমরা যে ব্রেইল স্লেট বা রাইটিং ফ্রেমে লিখে থাকি, সেগুলো দিয়েই লিখে লিখে কাগজে সেলাই করে। হাতে লেখা বই বলতে পারেন। তখন কিন্তু কোনও প্রিন্টার ছিল না। সেইজন্য ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে এইখানে রিজিওনাল ব্রেইল প্রেস শুরু হয়।

যেহেতু ইস্টার্ন রিজিয়নের একমাত্র ব্রেইল প্রেস, তাই বাংলা ছাড়াও ছ’টা ভাষায় ব্রেইল প্রিন্টিং-এর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এখনও কি এই সবক’টা ভাষাতেই বই ছাপা হয়?

হ্যাঁ। বাংলা ছাড়াও হিন্দি, ইংরেজি, ওড়িয়া, সংস্কৃত, অহমিয়া, মণিপুরি। কারণ তখন ইস্টার্ন রিজিয়নে এটাই একমাত্র ব্রেইল ছাপার জায়গা। আসলে ব্রেইল লিপি তো বানানো হয় ধ্বনিতত্ত্বের ভিত্তিতে, ফোনেটিকসের মাধ্যমে, যার ফলে সারা ভারতের ‘ক’ ব্রেইলে অভিন্ন। ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর থেকে প্রায়ই এখানে বই ছাপা হতে আসে। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য বই চেয়ে পাঠান। হিন্দিও আমাদের এখানে ছাপা হয়, কিন্তু হিন্দি বইয়ের অর্ডার খুব একটা আসে না। কারণ হিন্দি বই মূলত দেরাদুন, বিহার– এই সমস্ত ব্রেইল প্রেসে ছাপা হয়।

তাছাড়া বাংলা বই তো আছেই। আমাদের স্কুলের জন্য পাঠ্যবই তো ছাপতেই হয়। এখন দৃষ্টিহীনদের বহু বিদ্যালয়ে বহু দৃষ্টিহীন শিক্ষক পড়ান। সেই সংখ্যাটা খুব একটা কম নয়। লাইট হাউস আছে, বেহালা আছে, নবদ্বীপ, উত্তরপাড়া আছে। সেখান থেকেও বই কিনতে আসে।

পাঠ্যবইয়ের বাইরেও তো বেশ কিছু পাবলিকেশন রয়েছে আপনাদের?

পাঠ্যবইয়ের বাইরে বলতে, এই বিদ্যালয় যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত তাই তাঁদের কিছু বইও এখানে ছাপা হয়। কথামৃত, পকেট গীতা, মিশনের প্রার্থনা সংগীত ইত্যাদি। এছাড়া জিম করবেটের বই, ‘গল্পগুচ্ছ’-র কিছু অংশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ‘গীতাঞ্জলি’ ইত্যাদি বইপত্র আমরা ছেপেছি। পাঠ্যপুস্তকই বেশি ছাপা হয়। প্রায় সারা বছর ধরেই পাঠ্যপুস্তক ছাপা চলে। সহায়িকার ক্ষেত্রে ইতিহাসে জীবন মুখোপাধ্যায়, কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনাদি মহাপাত্র এই বইগুলো তো অপরিবর্তনীয়। আমার সৌভাগ্য, ক্লাস নাইনের ইতিহাসের পাঠ্য হিসেবে এখন আমার লেখা একটি বই নির্বাচিত হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল, আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁরও একটি বই পড়ানো হয় ইশকুলে। এই বইগুলোও ছাপা হয়। তাছাড়া মহারাজরা আছেন, মাস্টারমশাইরা আছেন। সকলে মিলেই ঠিক করেন কোন বই ছাপা হবে। সেটা পাঠ্যবই হোক, সহায়িকা হোক, কিংবা গল্পের বই।

এ বাদে বেশ কিছু সরকারি বই এখানে ছাপা হয়। সরকার থেকেই সেইসব বই কিনে নেয়। অনেকসময় হয় কী, ইশকুলে গভর্মেন্টের নিজস্ব কিছু অনুষ্ঠান থাকে। সেই উপলক্ষে কোনও বই বা বুকলেট ছাপা হল হয়তো। তাছাড়া রয়েছে বাৎসরিক ক্যালেন্ডার, ব্রেইল ব্যালট। ইস্টার্ন জোনের প্রায় সমস্ত বুথের ভোটের ব্যালট এখানে ছাপা হয়। রিজিওনাল ব্রেইল প্রেস বাদে মল্লিকপুরে একটা ব্রেইল প্রেস আছে। সেখানেও ছাপা হয়। এবং এই ছাপা যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ। এখন যেটা হয়, প্রত্যেক বুথে ব্যালট পাঠানো হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, সেটা খুব একটা যুক্তিসঙ্গত নয়। এক তো প্রত্যেক বুথে দৃষ্টিহীন ভোটার থাকবেই এমন তো নয়। আর থাকলেই তিনি যে ব্রেইল পড়তে পারবেন তেমনও নয়। কাজেই এবার নির্বাচন কমিশনকে আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, যদি একটা সার্ভে করে এ ব্যাপারটা দেখা হয়, তবে অনেক খরচ বেচে যায়। একজন ভোটার পিছু প্রায় ২৪ টাকা। তো ওঁরা বললেন, ওঁদের যা খরচ হয়, এইটুকু খরচ বাঁচিয়ে তেমন কিছু লাভ হবে না।

ব্রেইল ছাপার পদ্ধতি তো কালিতে ছাপার পদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা?

হ্যাঁ। কোনও মিল নেই।

পদ্ধতিটা সম্পর্কে একটু বলবেন?

প্রথমদিকে ব্রেইল বই ছাপার যে পদ্ধতি ছিল, সেটা একটা অ্যালুমিনিয়াম শিটের উপরে লেখা হত। হাইড্রলিক মেশিনের সাহায্যে চাপ দিয়ে, একটা মাস্টার কপি ছাপা হত। অ্যালুমিনিয়াম শিটে। তারপর কাগজের উপরে তার একটা ইম্প্রেশন নিয়ে বই ছাপা হত। এইরকম। এতে অবশ্য কিছু কিছু অসুবিধে ছিল। কোনও ভুল হলে পুরো শিটটাই বাতিল করে আবার নতুন করে লিখতে হত। এখন তো কম্পিউটার ব্রেইল এসে গেছে। বিশেষ সফটওয়্যার রয়েছে। লেখার অর্থাৎ কম্পোজের কাজটা কম্পিউটারেই হয়ে যায়। একটা সফটওয়্যার আছে, ডাক্সবেরি সফটওয়্যার, তা দিয়ে সাধারণ কি-বোর্ডেই ব্রেইল কোড করা যায়। D, E, F আর J, K, L এই ছ’টা কি দিয়ে 1, 2, 3, 4, 5, 6 ছ’টা ডট পজিশন কনভার্ট করা হয়। কি-বোর্ডে লেখা হয়ে গেলে, ঠিক যেমন প্রিন্ট কম্যান্ড দিলে ছাপা বই বেরিয়ে আসে, তেমন এখানেও প্রিন্টার নিজের মতো করে ইম্প্রেশন দেওয়া শুরু করে।

প্রিন্টের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন আপডেটেড মেশিন আসছে এখন। আগে ৪০০ ব্রেইলো এস ছিল, নরওয়ে থেকে আসত। এখন ৬০০ ব্রেইলো এস এসেছে। এতে অনেক কম সময়ে ছাপার কাজ সারা যায়। তবে একটা কথা হল, আগে যে পদ্ধতিতে বই ছাপা হত, তার বাঁধাই খুব সুন্দর ছিল। পিছনে আঠা দিয়ে, গজ কাপড় লাগিয়ে, সুতো দিয়ে সেলাই করা। সেইসব বই বহুদিন চলত। এখনও তেমন বই আমাদের লাইব্রেরিতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে। আসলে বই খুব কম ছাপা হত বলে সময় নিয়ে, ধৈর্য ধরে হাতে বাঁধাই করা যেত। সেই সিস্টেমটা উঠে যাওয়ায় ভালো মানের বইয়ের থেকে আমরা বঞ্চিতই হয়েছি বলা চলে। এখন যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি অনেক বই তৈরি করতে হয়, তাই মেশিনে প্লাস্টিক দিয়ে লাগিয়ে লাগিয়ে বাইন্ডিং করে দেওয়া হয়। আসলে এখন প্রায়ই সিলেবাস পরিবর্তন হয়, হায়ার সেকেন্ডারিতে এখন চারটে সেমিস্টার– সেই বইয়ের চাপ সারা বছরই থাকে। হয়তো কম্পিউটারাইজড ব্রেইল আছে বলে ছাপাটা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আগের মতো বাঁধাই করার সময় পাওয়া যাচ্ছে না।

তাছাড়া ৪০০ ব্রেইলো এস যে মেশিনটা, তাতে স্পাইরাল বাইন্ডিং-এর মতো করে ফুটো করা থাকত। ফলে তাড়াতাড়ি স্পাইরাল করে দেওয়া যেত। কিন্তু আপগ্রেডেড মেশিনে সেটা থাকে না। তাই স্পাইরাল না করে পিন-আপ করতে হয়। কিংবা খুব মোটা বই হলে প্লাস্টিকের পিন লক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই ভল্যুমটা তো কালিতে ছাপা বইয়ের থেকে অনেকটা বেশি। ধরুন ইতিহাসের চতুর্থ সেমিস্টারের যে বইটা, ক্লাস টুয়েল্ভে পড়ানো হয়, তার আয়তন হয়তো বেশি বড় না, ১৯০ পৃষ্ঠা। কিন্তু সেটাই ব্রেইলে করতে ১০টা খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেকটা সময় লাগছে, জায়গা লাগছে। আবার পিন-আপ করা থাকে বলে ভল্যুমগুলোকে বেশি বড় করাও যাচ্ছে না, পিন খুলে যাচ্ছে। আমাদের সময়ে ১৫২ পৃষ্ঠার বই আমরা এক খণ্ডে বাইন্ডিং করেই পড়েছি। কিন্তু এখন সেই অবস্থা আর নেই।

ব্রেইল ছাপার জন্য কী ধরনের কাগজ ব্যবহার করেন?

সাধারণ কাগজে তো ব্রেইল ছাপা যায় না। কারণ সাধারণ কাগজে এমবস করে ডট দিলে ফেটে যেতে পারে। তাই একটু ভালো, মোটা কাগজ– আমাদের এখানে যেমন ‘সেঞ্চুরি’ পেপার ব্যবহার করা হয়, আমরা বলি ‘আর্ট পেপার’। আমাদের ব্রেইল প্রেসের কাগজ আসে সাহারানপুর থেকে। প্রচুর কাগজ লাগে। কাগজের জন্য খরচাও হয় প্রচুর।

ব্রেইলে প্রুফের কাজ কীভাবে করা হয়?

এই মুহূর্তে আমাদের দু’জন প্রুফ রিডার, দু’জন কপি হোল্ডার। প্রুফ যাঁরা দেখেন, তাঁরা দৃষ্টিহীন। তাঁর ব্রেইল অনুযায়ী পড়ে শোনান, আর কপি হোল্ডাররা ছাপা বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। প্রথমদিকে যখন বই হত, লাইন স্পেসিং খুব বেশি থাকত। পড়তে সুবিধে হলেও, তাতে জায়গা অনেক বেশি লাগত। ফলে পরবর্তীকালে, ১৯৭৮ সাল থেকে, লাইনের মধ্যবর্তী ফাঁক কমিয়ে আনা হয়। আরও পরে, আটের দশকের বইগুলো দেখলে দেখবেন লাইন স্পেসিং আরও কমে প্রায় জোড়া জোড়া লাইন হয়ে গিয়েছে। আমি বলব এতে বইয়ের উন্নতিই হয়েছে।

তবে এতে অনেক সময় প্রুফ রিড করতে অসুবিধে হয়। ব্রেইল তো কালির মতো ছাপা হয় না। এমবস করতে হয়। অর্থাৎ কাগজের উপর চাপ দিয়ে উল্টোদিকে একটা ইম্প্রেশন করা হয়। ফলে অনেক সময়ই কাগজের কিছু অংশ ডাস্ট হিসেবে মেশিনের মধ্যে জমে যায়। এই ডাস্ট নিয়মিত পরিষ্কার করতে হয়। সেটা ঠিকমতো পরিষ্কার না হলে, হয়তো কোনও ‘ডট’ মিস হয়ে গেল। এখন ডটের ক্ষেত্রে এটা খুবই সমস্যার। ‘ম’ লিখতে গিয়ে যদি ৪ নং ডটটা মুছে যায়, তাহলে সেটা ‘ক’ হয়ে যায়, এবং ‘মলম’ হয়ে যায় ‘কলম’। ব্রেইলে একটা অক্ষর বোঝাতে আমরা যে ১-২-৩-৪-৫-৬ ডট-পজিশন ব্যবহার করি, তাতে ডানদিকের কলামে ১-২-৩ এবং বাঁদিকের কলামে ৪-৫-৬ লিখি। অর্থাৎ ১-৩-৪ যখন লিখি, তখন ডানদিকের মাথার উপর ১, তার নিচে ৩ আর বাঁদিকের উপরে ৪ নং পজিশনে ডট দিই। এবার যদি কোনও কারণে ৪ নং ডটটা না ফোটে তা হলে অক্ষর, এবং শব্দটাও বদলে গেল। অন্য অর্থ তৈরি হল, কিংবা অর্থহীন হয়ে গেল। এ হল যন্ত্রের যন্ত্রণা।

সেই যন্ত্রণা তো ব্রেইলের বাংলা কোডিং-এর ক্ষেত্রেও বেশ খানিকটা রয়েছে?

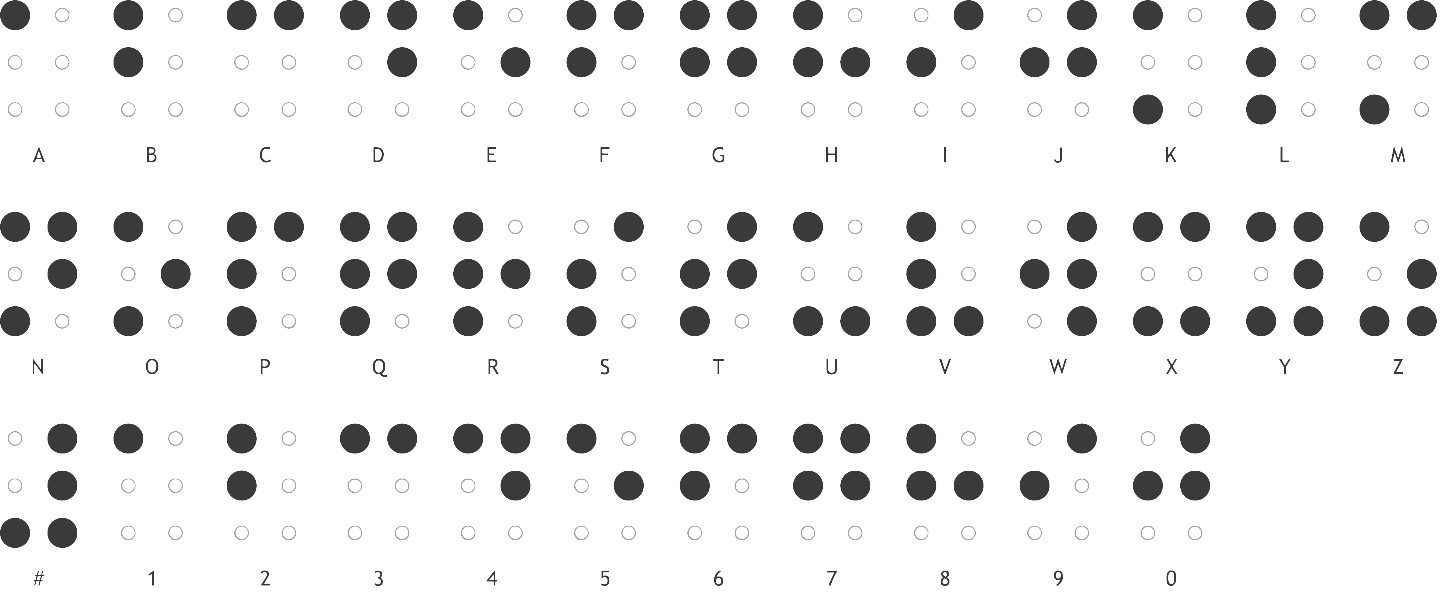

হ্যাঁ। সেটা আরও ভালোভাবে বোঝা যায় বাচ্চাদের শেখাতে গেলে। আসলে ব্রেইল লিপির ইংরেজিটা অনেকটা সিস্টেমেটিক, বাংলাটা অতটা নয়। ইংরেজিটা জানলে ধ্বনিতত্ত্বের মাধ্যমে বাংলাটা তৈরি করে ফেলা যায়। বাংলায় যেমন ‘অ’– ১, কিন্তু ‘আ’ আবার ৩-৪-৫। কোনও মিল নেই। একটা বাচ্চাকে লেখা শেখাতে গেলে আমরা কী বলি, ‘অ’-এর পরে আকার দিলেই ‘আ’। খুব সহজ। কিন্তু বাংলা ব্রেইল লিপিতে এরকম কোনও নিয়ম করা অসম্ভব। ইংরেজিতে রয়েছে। ইংরেজিতে আমরা ‘A’ থেকে ‘J’ পর্যন্ত যে ডট নম্বরগুলো ব্যবহার করি: ‘A’– 1, ‘B’– 1-2, ‘C’– 1-4, ‘D’– 1-4-5, ‘E’– 1-5, ‘F’– 1-2-4, ‘G’– 1-2-4-5, ‘H’– 1-2-5, ‘I’– 2-4 এবং ‘J’– 2-4-5 অর্থাৎ ব্রেইলের ছ’টা ডটের যে ঘর, তার উপরের চারটে ঘর নিয়েই প্রথম দশটা অক্ষর শেখা যায়। এরপর যখন ‘K’ থেকে ‘T’ অবধি যাবে তখন প্রত্যেকটার সঙ্গে ডট 3 যোগ করলেই হয়ে যাবে। অর্থাৎ ‘A’ ছিল 1, ‘K’ হয়ে যাবে 1-3। কিংবা ‘B’ ছিল 1-2, ‘L’ হয়ে যাবে 1-2-3। এভাবেই আবার U, V, X, Y, Z-এর ক্ষেত্রে 3-6 যোগ হবে। অর্থাৎ ‘A’-এর সঙ্গে ডট 3-6 যোগ করে ‘U’ 1-3-6, ‘B’-এর সঙ্গে ডট 3-6 যোগ করে ‘V’ 1-2-3-6। দেখুন, আমি কিন্তু ‘W’-কে বাদ দিয়ে গেলাম। এটারও একটা ইতিহাস আছে। প্রথম যখন ফ্রান্সে ব্রেইল আবিষ্কার হয়, তখন তো সেই লিপিতে ‘W’ ছিল না। কারণ ফরাসি বর্ণমালায় ‘W’ অক্ষরটাই নেই। কিন্তু সেই লিপি যখন ইংল্যান্ডে গেল, তাঁরা ‘W’ জুড়ে দিলেন। যেহেতু ‘W’-টা প্রথমে ছিল না, তাই এই সূত্রে তাকে মেলানো যাবে না। তবে বাংলা ব্রেইল লিপির কোডিং সম্পূর্ণ আলাদা।

ইতিহাসের সূত্রে আরেকটা প্রশ্ন করি। আপনি একটু আগে বলছিলেন, কীভাবে টাইপরাইটার আবিষ্কারের সঙ্গে ব্রেইল জুড়ে রয়েছে। এ বিষয়টা একটু বলবেন?

১৮৪৭ সালে পেরি ফুঁকো প্রথম কি-বোর্ড প্রিন্টার আবিষ্কার করেন। যার ফলে ব্রেইল ছাপাতে সুবিধে হল। তার আগে একরকম সূচের মতো পয়েন্ট, অর্থাৎ ‘স্টাইলাস’ যাকে বলে, তাই দিয়ে ফুঁটিয়ে ফুঁটিয়ে লেখা হত। যেইমাত্র কি-বোর্ড প্রিন্টারের প্রচলন হল, সেটা বর্তমান ছাপাখানার মতো হয়তো এত আধুনিক নয়, সেই মডেল এখনও হয়তো পাওয়া যায় ফ্রান্সে। যাই হোক, তো কি-বোর্ড প্রিন্টার আসার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি ব্রেইল লেখার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা শুরু হল। মজার ব্যাপার যে, এই তাড়াহুড়োর মধ্যে রেমিংটন কোম্পানি টাইপরাইটার আবিষ্কার করে ফেলল। সেটা হচ্ছে ১৮৭৬ সাল। এটা কিন্তু ব্রেইলের একটা অবদান, টাইপরাইটারের ইতিহাসের সঙ্গেও ব্রেইল লিপি খানিকটা জড়িয়ে গেছে এইভাবে।

আশ্চর্য লাগে, আজ থেকে ২০০ বছরেরও আগে ব্রেইল আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখনও এই পদ্ধতিই মেনে চলা হচ্ছে। বিকল্প কোনও পদ্ধতি কেন এল না?

বিকল্প নেই। তবে সংস্কার হয়েছে। ব্রেইলের সংকেত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরিমার্জনা হয়েছে। ভারতের যে ব্রেইল লিপি, ভারতী ব্রেইল, অভিন্ন ব্রেইল লিপিমালা যেটাকে বলা হয়, সেখানেও কিন্তু বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দে সমস্যা রয়েছে। যেমন ওড়িয়া ভাষায় ‘আলু’ শব্দটার উচ্চারণে ‘ল’ উচ্চারিত হয় না, ‘ল’ এবং ‘র’-এর মাঝামাঝি একটা উচ্চারণ হয়। সেটার ক্ষেত্রে ব্রেইলে ৪-৫-৬ ডট ব্যবহার করা হয়। ওড়িয়া ভাষা ছাড়া ৪-৫-৬ সংকেত কেউ ব্যবহার করে না।

আবার বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাতে ‘ৎ’-র অস্তিত্ব নেই। ফলে আমি একবার ‘ৎ’-র ডট সংকেত পালটাতে বলেছিলাম। বিশদে বললে, ব্রেইলে ‘ত’ হচ্ছে ২-৩-৪-৫, প্রথম ঘরে ডট ৪ আর দ্বিতীয় ঘরে ২-৩-৪-৫ ব্যবহার করে ‘ৎ’ লেখা হয় সাধারণত। কিন্তু ব্রেইল লিপিতে বাংলা ভাষা লিখতে আমরা যখন যুক্তাক্ষর ব্যবহার করি, ধরুন ‘বি’, অর্থাৎ ‘ব + ই’ কিন্তু প্রথম ঘরে ‘ব’ আর পরের ঘরে ‘ই’ লিখলে সেটা তো ‘বই’ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে পার্থক্য করার জন্য ডট ১ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ডট ১ থাকলে সেটা ‘বই’ নয়তো ‘বি’। আর যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে, ধরা যাক ‘ক্র’, ‘বক্র’ বানানটা লিখতে গেলে লিখতে হবে– আগে ‘ব’, তারপর ডট ৪, তারপর ‘ক’ আর ‘র’। ডট ৪ না দিলে সেটা কিন্তু ‘বকর’ হয়ে যাবে, ‘বক্র’ হবে না। অর্থাৎ অক্ষরের আগে ডট ৪ আসলে যুক্তবর্ণকে বোঝায়।

‘হসন্ত’-র জন্যও ডট ৪ সংকেত ব্যবহার করা হয়। আবার ‘অল্টার’ করার জন্যও ব্যবহার করা হয়। যদি লিখি, ‘মেঘ গুড়গুড় করছে’, ‘র’-এর আগে ডট ৪ ব্যবহার করতে হবে, তবে সেটা ‘ড়’ হবে। কিন্তু যদি ‘মৎস’ বা ‘উৎপাত’ লেখা হয়, ডট ৪ ব্যবহার করলে বিষয়টা দাঁড়ায় ‘মত্স’ বা ‘উত্পাত’। তাতে হয়তো কাজ চলে যায়, কিন্তু বানানটা ভুল শেখা হয়। সেজন্যেই আমি ‘ৎ’ আলাদা করে কোড করার প্রস্তাব করেছিলাম। আমার সাজেশন ছিল ‘ত’-এর আগে ডট ৫ ব্যবহার করার জন্য। এতে অন্য কোনও কোড লঙ্ঘিতও হবে না। এবং আমার প্রস্তাব অল ইন্ডিয়া ভারতী মেনেও নিয়েছে।

ভারতে প্রথম যখন ব্রেইল কাউন্সিল হয়, বাংলা ভাষার জন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই কমিটিতে ছিলেন। তিনি যেভাবে এই কোডটা করেছিলেন সেটা খানিকটা– ‘A’ থেকে ‘অ’, ‘B’ থেকে ‘ব’, ‘C’ থেকে ‘চ’, ‘D’ থেকে ‘দ’, ‘E’ থেকে ‘এ’ এরকম। ‘F’-কে এখন আমরা ‘ফ’ হিসেবেই ব্যবহার করি। আগে ‘ফ’ লিখতে গেলে ২-৩-৫ ব্যবহার করা হত। সেটা বিস্ময়সূচক চিহ্নের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল, তাই বদলানো হয়েছে। তাছাড়া G– গ, H– হ, I– ই, J– জ, K– ক, L– ল, M– ম, N– ন, O– ও, P– প, Q– ক্ষ, R– র, S– স, T– ত, U– উ, V– ব-ফলা অর্থাৎ অন্তঃস্থ ‘ব’ এইভাবে করা হয়েছে। ব-ফলা আমাদের বাংলা ভাষায় আলাদা করে কোড করতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি ভারতী ব্রেইল ব-ফলার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা বন্ধ করে দিয়েছে। সেটা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে, আমাদের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা তৈরি করেছে। কেননা সারা ভারতে যে ‘ব’ ব্যবহার করা হয়, সেটা ‘ব’ নয়, ‘ওয়া’। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে বাংলা ভাষাটা একটু আইসোলেটেড হয়ে গেছে। সেটা নিয়ে এখনও আমরা ভাবছি, আলাদা করে কী করা যায়!

সুতরাং ইম্প্রোভাইজেশন, মডিফিকেশন এসব তো করতে হবেই। ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে একটা লিপি ব্যবহৃত হচ্ছে কেন? কারণ তার প্রচুর পরিমার্জন হয়েছে। এইভাবেই তো একটা পুরাতন জিনিস নতুন হয়ে ওঠে। পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন। এটা তো একটা ডায়নামিক প্রসেস।

রিজিওনাল ব্রেইল প্রেসের প্রসঙ্গে আসি। এই প্রেস তো একাধিকবার জাতীয় স্তরে পুরস্কৃতও হয়েছে?

বোধহয় ২০০৯ আর ২০১৬– দু’ বছর ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ সোশাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট আমাদের পুরস্কৃত করেছিল। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিনিস্ট্রি অফ উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড সোশাল ওয়েলফেয়ার থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ২০০৯ ও ২০২২ সালে। পুরস্কার তো পাওয়াই যায়। সেটা বড় কথা নয়। বরং পুরস্কারের থেকেও কাজটা বেশি জরুরি বলে আমার মনে হয়।

কাজের ক্ষেত্রে এখন একটা বড় সমস্যা হচ্ছে স্টাফের সমস্যা। এই মুহূর্তে সরকার আমাদের স্টাফ দিচ্ছে না। মিশন যেহেতু অনেক ডোনেশন পায় এবং বিভিন্ন মহারাজদের দিক থেকেও আন্তরিক প্রচেষ্টা রয়েছে– তাই এখানে পার্ট-টাইমারদের দিয়ে কিংবা ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির জোরে অনেক কাজ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য ইশকুলগুলোতে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ, এবং দিনে দিনে আরও খারাপ হচ্ছে।

সরকারি অনুদান ঠিকঠাক আসে?

এখানে বই ছাপাতে যে খরচ হয়, কেন্দ্রীয় সরকার তার তিনের চার অংশ অর্থভার বহন করেন। বাকি এক চতুর্থাংশ ক্রেতা বহন করেন। আর এই প্রেসের যে সমস্ত কর্মীরা আছেন, তাঁদের বেতনের তিন চতুর্থাংশ দেন কেন্দ্রীয় সরকার, বাকি অংশ রাজ্য সরকার। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো ডিলে হয়, কিছু সমস্যা হল, বা প্রজেক্টের টাকা একটু দেরিতে এল। একবার দেড় বছর টাকা আসেনি। এরকম তো প্রায় সব সরকারি দপ্তরেই হয়। একবার নির্দিষ্ট সংখ্যক বই ছাপতেই হবে একরম একটা চাপ তৈরি করা হয়েছিল সরকার থেকে। সে-ও পরে মহারাজরা কথা বলে মীমাংসা করেছিলেন। এই ছোট ছোট ঘটনাগুলো বাদে অনুদানের জায়গাটা এখন স্টেবলই বলা চলে।

আর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা? সারা দেশে স্কুল ড্রপআউটের সংখ্যা শেষ কয়েক বছরে যে হারে বেড়েছে, তার প্রভাব কি এখানেও পড়েছে খানিকটা?

খানিকটা। বিশেষত গ্রামাঞ্চল থেকে তেমন ছেলেমেয়ে আসছে না। আসলে সবার মনেই একটা হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে যে, পড়ে কী হবে! অনেকেই দেখছি ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিয়েছে। তাদের আসতে বললেও আসতে চায় না। কারণ ভিক্ষাবৃত্তি করে তারা দিনে ৩০০-৪০০ টাকা পেয়ে যাচ্ছে, পড়াশোনা করে আর কী করবে– এরকম একটা ভাব। বর্তমানে এই সর্বগ্রাসী অনীহা বোধহয় সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রকেই গ্রাস করেছে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির মতো জায়গাতেও তো দেখলাম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সিট ফাঁকা পড়ে আছে।

সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে এই ‘স্পেশাল’ স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছে। ‘ইনক্লুসিভ এডুকেশন’-এর কথা বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার কী মতামত?

হ্যাঁ, এই কথাটা এখন বলা হচ্ছে। ‘ইনক্লুসিভ এডুকেশন’। বলা হচ্ছে যে, ব্লাইন্ড স্কুলের দরকার নেই। কেউ কেউ বলছেন, কম্পিউটার মাধ্যমে তো সব কিছু শেখা যায়। সম্প্রতি শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকায় এর স্বপক্ষে লিখেছেনও। উনি আসলে ‘এক কদম আউর’ নামে একটা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এবং ওঁরা চেষ্টা করছেন, ব্রেইলকে অতিক্রম করে যদি নতুন কিছু করা যায়। সেজন্যেই এইসব লিখেছেন হয়তো। কিন্তু এটা সঠিক নয়। দৃষ্টিহীনদের জন্য ‘স্পেশাল’ স্কুল প্রয়োজন। অন্তত এইট পর্যন্ত। এটা আমার মনে হয়।

সরকার যতই বলুক, ‘স্পেশাল’ ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ বিদ্যালয়ে অন্যদের সঙ্গে একসাথে পড়াশোনা করুক– সত্যি কথাটা হল, সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়লে দৃষ্টিহীনদের খুবই সমস্যা হবে। কারণ পাঠক্রমিক কার্যাবলির বাইরে, দৃষ্টিহীনতা-জনিত যে ঘাটতি, সেটা পূরণের জন্য আমাদের কিছু কিছু বিষয় কারিকুলামে রাখতে হয়। এই যে স্কুলে ফিজিকাল এডুকেশন কিংবা ওয়ার্ক এডুকেশন শেখানো হয়, সেটাকে বলে ‘প্লাস কারিকুলাম’। আর দৃষ্টিহীনদের যে যে বিষয়গুলো আলাদা করে শেখানো হয়, তাকে আমরা বলি ‘কমপেনসেটরি প্লাস কারিকুলাম’। যেমন ‘কনসেপ্ট ফর্মেশন’। দৃষ্টি না থাকায়, বহু বাস্তব জিনিসের কনসেপ্টের ক্ষেত্রে আমাদের অভাব থাকে। সেগুলো ছোট ছোট মডেলের সাহায্যে দেখানো হয়। ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট’ বলে একটা কথা আছে, অর্থাৎ ছোটখাটো জিনিসকে হাতে দিয়ে, হাতের ফাংশন তৈরি করা– হাতের বাই-ম্যানুয়াল কো-অর্ডিনেশন, পেশিগত কাজগুলো যাতে ঠিক থাকে। এছাড়া ব্রেইল সিস্টেম তো রয়েছেই। আরেকটা জিনিস হয়– ওরিয়েন্টেশন মবিলিটি। অর্থাৎ গমনাগমনের যে অসুবিধে, দৈনন্দিন জীবনে, ঘরে-বাইরে চলাফেরা করার পদ্ধতি– এ সমস্ত শেখানো হয়। তাছাড়া আরও কিছু স্কিল রয়েছে, যেমন হোম লিভিং স্কিল– কীভাবে জামা পরতে হয়, জুতো পরতে হয়, কীভাবে চুল আঁচড়াতে হয়– এগুলোর জন্য কিন্তু দৃষ্টিহীনদের স্পেশাল ট্রেনিং লাগে। এবং এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শিক্ষাগুলো তো স্পেশাল স্কুল ছাড়া সম্ভব নয়। স্কুল তো শুধুই কতগুলো বই মুখস্থ করাবে না। একজন দৃষ্টিহীন ছাত্র বা ছাত্রীর সামগ্রিক উন্নতি করতে গেলে, পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে গেলে এগুলো প্রয়োজন। বিশেষত আমরা যখন এই সময়ে দাঁড়িয়ে লার্নার-সেন্ট্রিক এডুকেশনের কথা বলছি, তখন স্পেশাল স্কুলের কথা ভাবব না কেন!

কিন্তু এর বিপরীতে আরেকটা কথাও বলা প্রয়োজন। একটা স্তরের পর সোশালাইজ করার জন্য একজন দৃষ্টিহীন ছাত্র বা ছাত্রীর অবশ্যই সাধারণ স্কুলে পড়া উচিত। কারণ তাকে সামাজিক হতে হবে। সমাজের মূল স্রোতে মিশতে হবে। না হলে একঘরে হয়ে পড়বে, একটা অন্যরকম মনোভাব সৃষ্টি হবে। তাই বলছিলাম, ক্লাস এইট অবধি অন্তত স্পেশাল স্কুল প্রয়োজন। তারপর ‘ইনক্লুসিভ’ হোক, ‘ইন্টিগ্রেটেড’ হোক অসুবিধে নেই।

সামাজিক হওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের দিক থেকেও তো একটা দায় থেকে যায়। সেই দায়টা সমাজ কি সঠিকভাবে পালন করে?

সমাজেরও আগে তো পরিবার। কী আশ্চর্য জানেন! নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, দৃষ্টিহীন শিশুদের প্রতি তাদের পরিবার একরকম অদ্ভুত আচরণ করেন। অবাঞ্ছিত ওভার-প্রোটেকশন বা নেগলিজেন্স দুটোই তাদের পক্ষে খারাপ। এমন হয়েছে, দেখেছি, ছুটিতে কোনও কোনও ছাত্র বাড়ি যেতে পারেনি। কারণ তাদের পরিবারের লোক নিতে আসেননি। একবার দিয়ে গেছে– বেশ তো আছে, আর বোঝা বাড়িয়ে কী হবে– এরকম একটা মনোভাব। কিন্তু সেই ছাত্ররা হয়তো পরিবারের কাছে যেতে চায়। মা-বাবাকে দেখতে চায়। তখন তাদেরকে অনেকসময় কর্মীদের দিয়ে বাড়ি পাঠাতে হয়। এ ঘটনা আগে খুব বেশি হত। এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে গেছে তো, একজন কি দু’জন সন্তান, ফলে অধিক স্নেহ কাজ করে। তাছাড়া সচেতনতাও অনেক বেড়েছে। এখন তো অনেকে দেখি, কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে মহারাজদের থেকে অনুমতি করিয়ে ছেলেদের বাড়িতে নিয়ে যান।

সমাজ যে স্বাভাবিকভাবে নিতে চাইবে না, সেটাই স্বাভাবিক। আমি তো ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করি। রাস্তায় অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়, কথাবার্তা হয়। তাঁদের মধ্যে অনেক শিক্ষকও আছেন। অনেকসময় দেখেছি, আমি শিক্ষকতা করি শোনার পর তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন– আমার চাকরি সরকারি কি না, আমার মাইনের স্কেল কত! এবং তাঁদের বেতন আর আমার বেতনে কোনও পার্থক্য নেই শুনে একটু মুষড়ে পড়েন। মন থেকে মানতে পারেন না। অর্থাৎ দুটো চোখ ছাড়াই আমি কেন ওঁদের সমকক্ষ– এরকম একটা অনুচ্চারিত প্রশ্ন ওঁদের মনে চলতে থাকে। ছাত্রাবস্থাতেও এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সকলেই ভাবত আমাদের পড়াশোনাটা অন্যদের থেকে সোজা– সিলেবাস কম, প্রশ্ন সহজ ইত্যাদি। এই মনোভাবটা বড় কষ্ট দেয়। এটা যেমন নেগলিজেন্স, তেমন ওভার-প্রোটেকশন হল– কোথাও গেলে, ‘ওকে আবার কষ্ট করে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার!’, আমার পরিবারেই দেখেছি। এতে একটা গিল্ট তৈরি হয়, একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়, সমাজ থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখার প্রবণতা বাড়ে। এ বিষয়গুলো নিয়ে মানুষকে আরও সচেতন হয়ে উঠতে হবে। এটুকুই তো। এছাড়া আর কোনও দায় নেই।

এখনও যে ছাত্র পড়িয়ে চলেছেন, পরিশ্রম করে চলেছেন, ইশকুলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে জড়িয়ে রয়েছেন– এর জন্য যে মানসিক শক্তি প্রয়োজন হয়, তা কোথা থেকে পান?

এই ইশকুলটাকে বড় ভালোবাসি। এখানেই পড়েছি, এখানেই পড়িয়েছি। বিশ্বাস করুন, এই ক্যাম্পাসে হাঁটতে আমার লাঠিও লাগে না। প্রতিটা সিঁড়ি, প্রতিটা ঘর চিনি। ছাত্ররা সম্মান করে, ভালোবাসে, মহারাজরাও অত্যন্ত সম্মান করেন। এই আনন্দটুকুই আমাকে ঘিরে রাখে সর্বক্ষণ।

অনেক ধন্যবাদ, ইন্দ্রনাথবাবু। আপনি আনন্দে থাকুন, সুস্থ থাকুন। আরও অনেক ছাত্রছাত্রীকে দৃষ্টির আলো দিন, এই প্রার্থনা করি।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: শ্রী অসীমচৈতন্য মহারাজ (অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি)

শ্রী অরূপ চট্টোপাধ্যায় (ম্যানেজার, রিজিওনাল ব্রেইল প্রেস)

অনুলিখন: পুনম দাস

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved