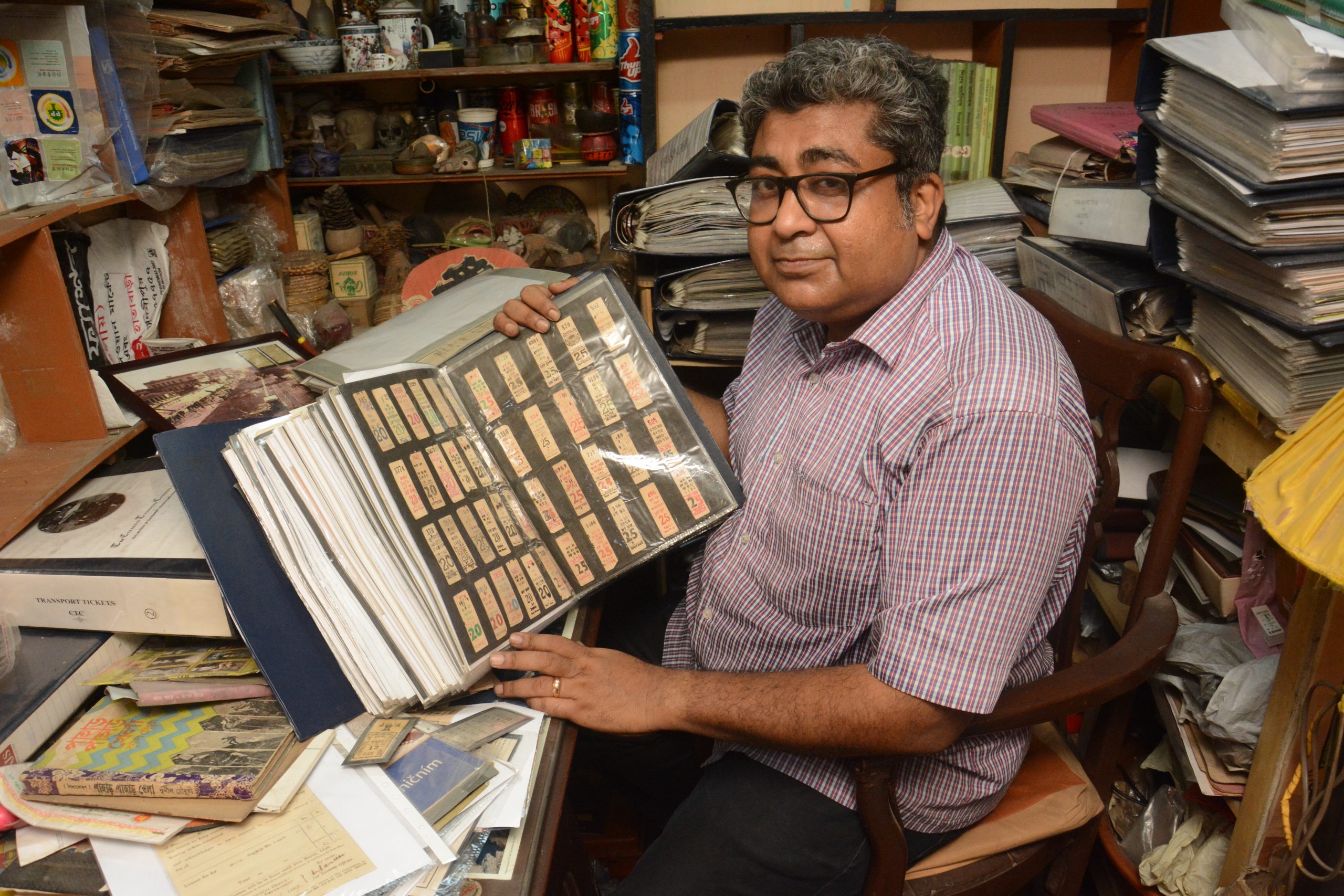

সৌভিক মুখোপাধ্যায়, দীর্ঘদিন কাজ করছেন এফেমেরা (Ephemera) সংক্রান্ত জিনিসপত্র নিয়ে। ‘এফেমেরা’ বলতে, যা ক্ষণস্থায়ী। তার অন্যতম নানা ধরনের কাগজপত্র– সে গণপরিবহণের টিকিট থেকে, সিনেমা হলের টিকিট, ছ্যাকড়া গাড়ির লাইসেন্স থেকে শুরু করে সিগারেটের প্যাকেট, প্রাচীন শিশি-বোতলের লেবেল, গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ! এই সময়ে, যখন কাগজের ব্যবহার ক্রমে আসছে, তখন কাগজই হয়ে উঠেছে তাঁর সংগ্রহের বিষয়। রোববার.ইন-এর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সম্বিত বসু। ছবি তুলেছেন সায়ন্তন ঘোষ।

কয়েক দিন বৃষ্টির পর যখন রোদের সেকেন্ড ইনিংস চালু হল, তখনই বেলা ১১টা নাগাদ হাওড়া, শিবপুরের এক বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম আমরা। একেবারে না বলে-কয়ে নয়। ফোনে যোগাযোগ করেই। সেই বাড়ির এক লম্বাটে ঘরে প্রাথমিকভাবে ঠাঁই হল। জানা গেল, সেই ঘর ছিল হিসেবের। তার গায়ের ছোট ঘরে, একবার এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, পার্টি মিটিং সেরে। বলে নেওয়া যাক, এ বাড়িতেই জন্মেছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তারপর গল্পের ঝুলি থেকে বেরল বিরল। হ্যাঁ, বিড়াল নয়, বিরল। মূলত নানারকম কাগজের সংগ্রহ। যা সাধারণ মানুষ বড় অবহেলার ফেলে দিয়েছে চিরকাল, কিন্তু জমিয়ে রেখেছেন শৌভিক। ইতিহাসের একটা অংশ হিসেবেই।

সৌভিকদা, আপনি দীর্ঘদিন ধরেই সংগ্রহ করে চলেছেন। এই সংগ্রহের মধ্যে কোন ব্যাপারটা আপনাকে সবচেয়ে টানে?

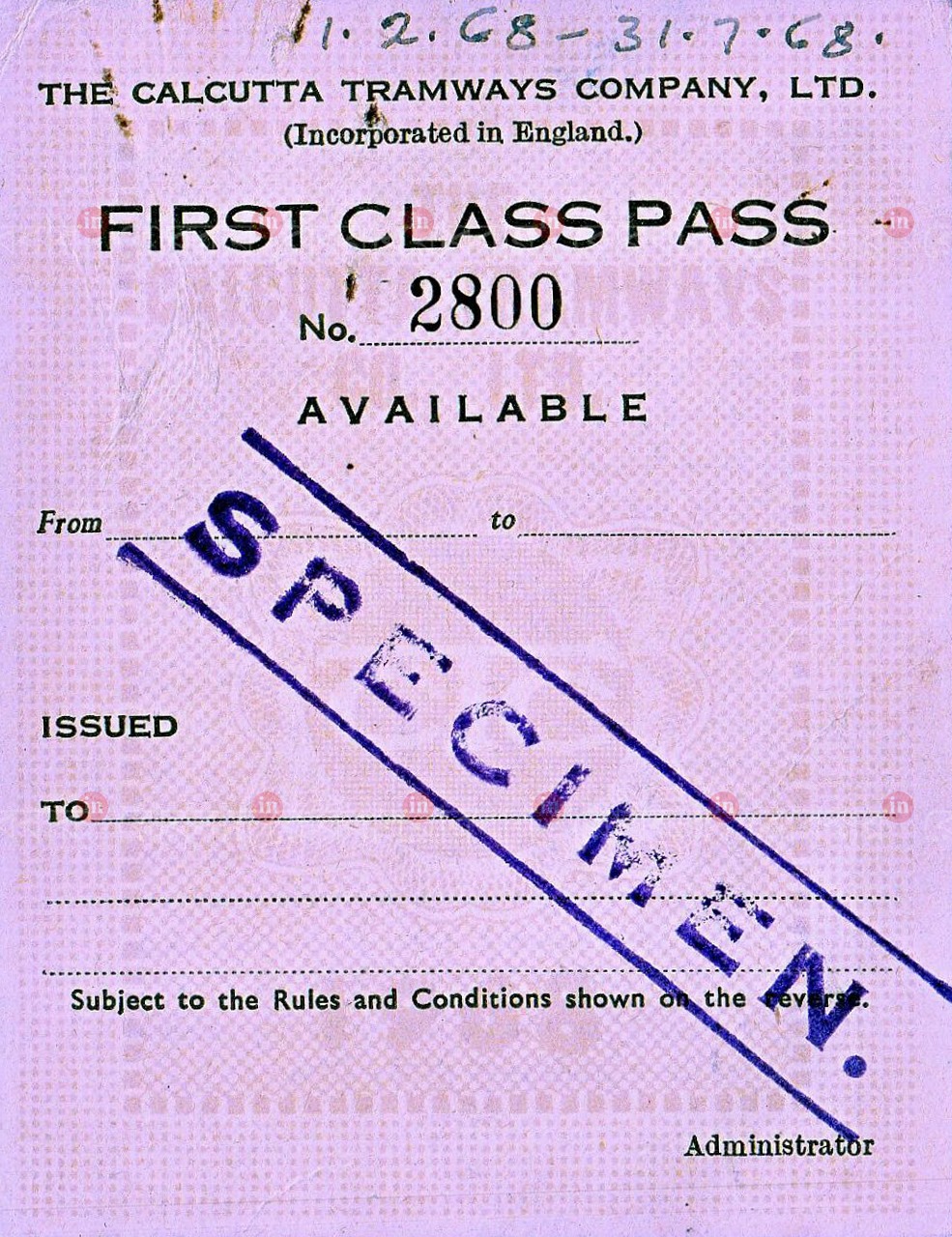

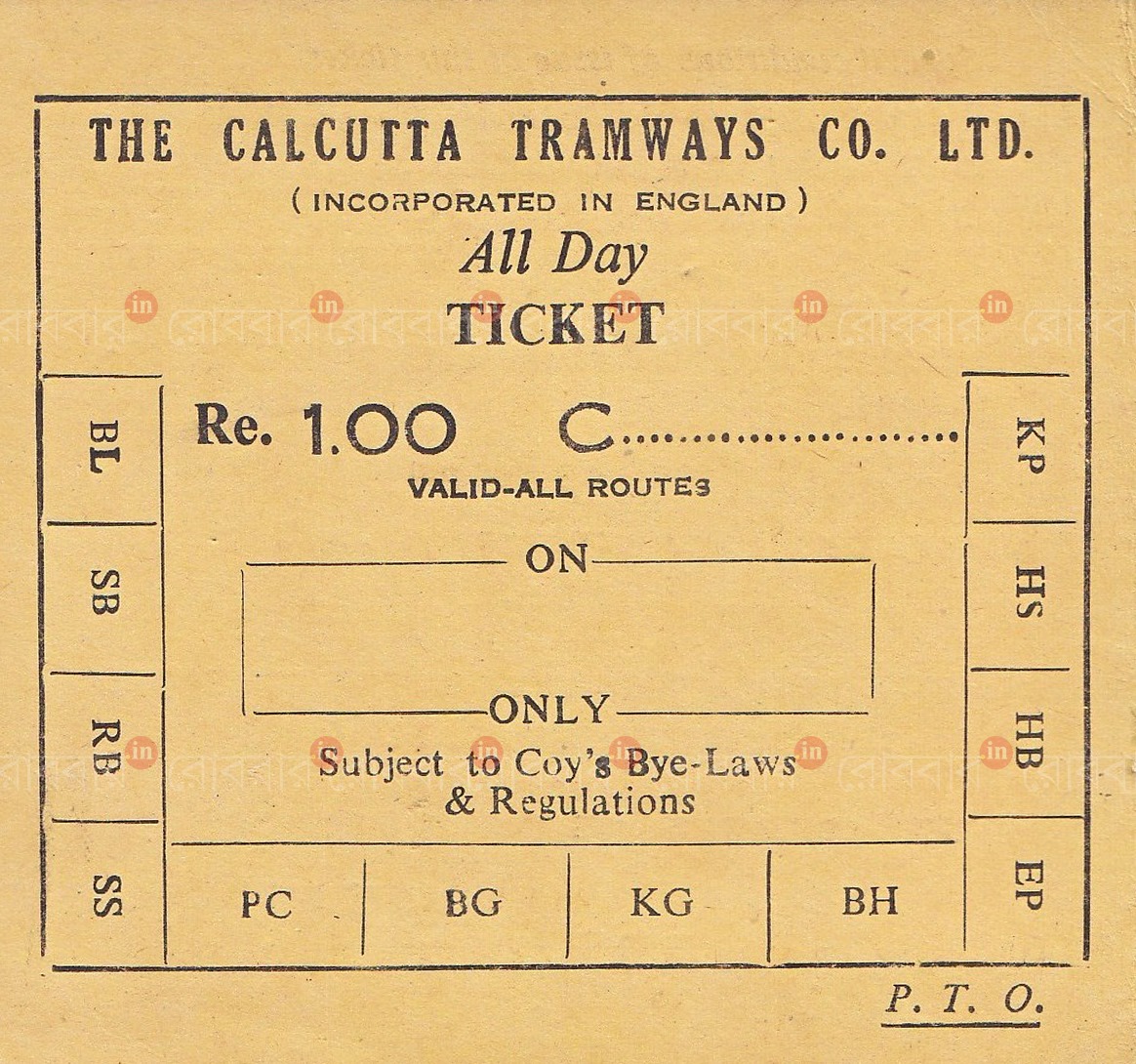

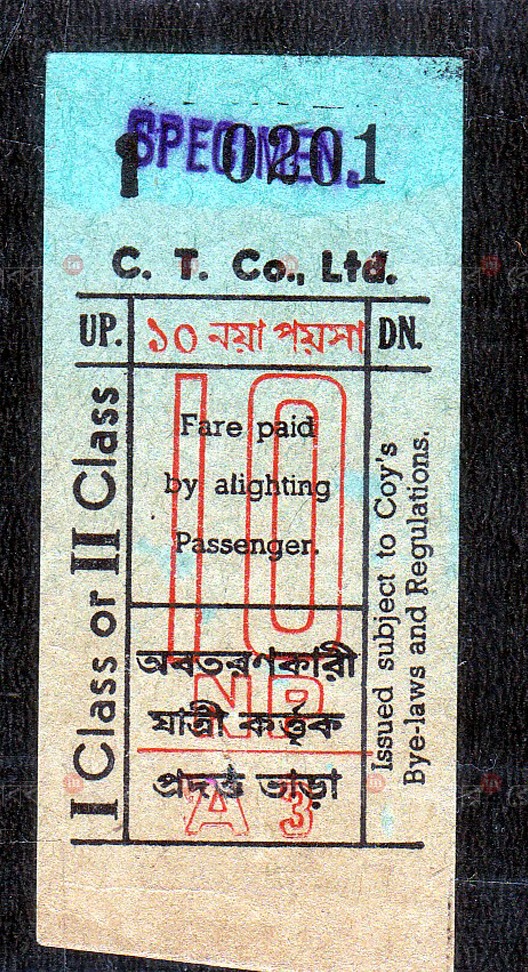

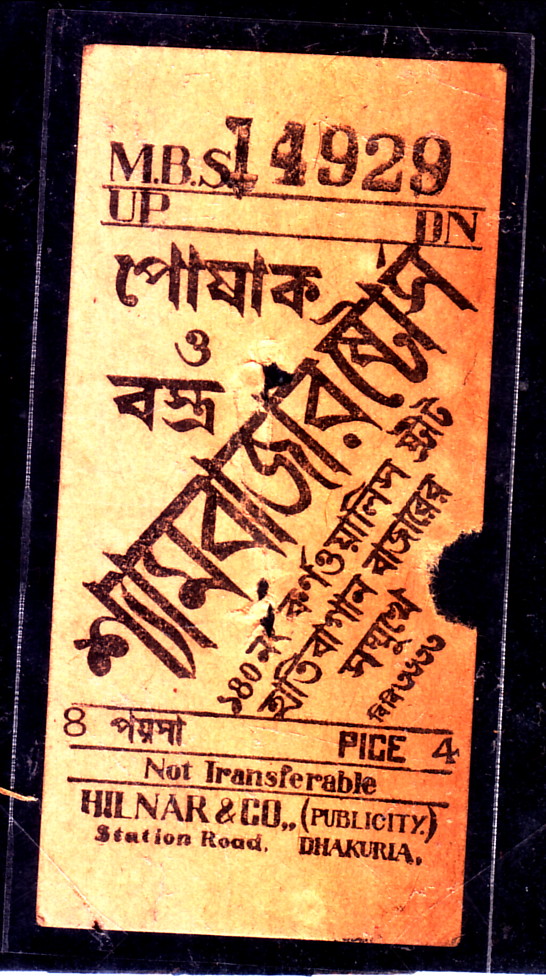

গণপরিবহণ সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ই আমার খুব পছন্দের। আমি প্রথম থেকেই চেয়েছি ফোটোগ্রাফি ও লেখালিখি ছাড়া গণপরিবহণ ব্যাপারটার সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে। সেটার কয়েকটাই পথ হল টিকিট, লাইসেন্স ইত্যাদি জোগাড় করা। এই কাজটা করতে গিয়েই আমি জড়িয়ে পড়েছি আরও। আমি যেখানে থাকি, তার কাছেই শিবপুর ট্রামডিপো। ১৯৭২ সালে এই ডিপো থেকে ট্রাম উঠে গিয়েছে। আমার জন্ম হয়েছে ’৭৫ সালে। অথচ ট্রাম ব্যাপারটা আমার জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে একেবারে। শুধু ট্রাম-বাস-ট্রেন– এরকম গণপরিবহণের কথাই বলতে চাইছি না। আমি ‘গণপরিবহণ’ বলতে কিন্তু পালকিকেও ধরি।

তাহলে পালকি-সংক্রান্ত কাগজপত্রও আপনার সংগ্রহে আছে?

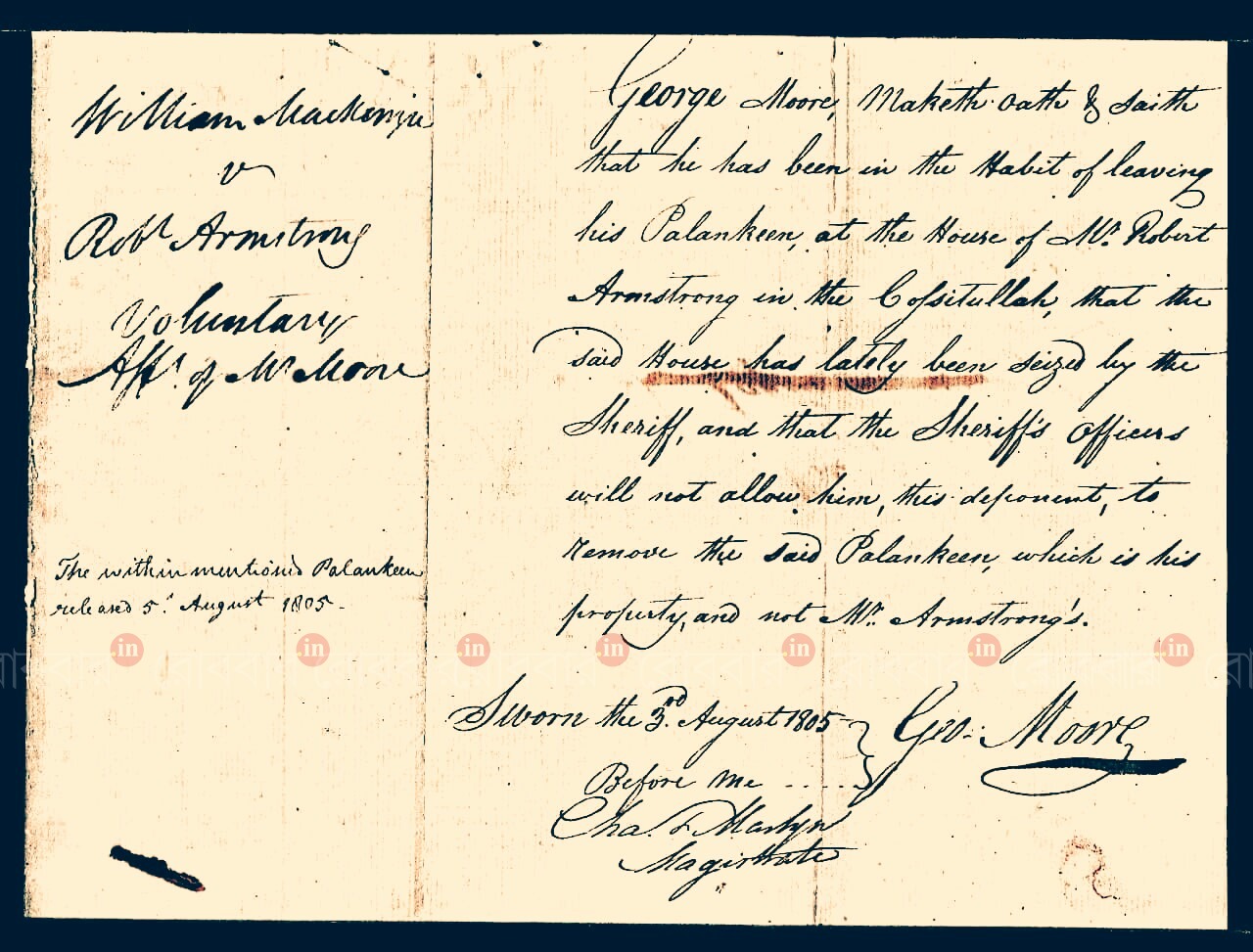

হ্যাঁ, আছে তো বটেই। ঔপনিবেশিক আমলে ব্যক্তিগত পালকি থাকত। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছিল নীল রঙের, সাদা বর্ডার দেওয়া পালকি। প্রতিটা পালকিই পরিবার অনুযায়ী নিজেদের মতো একটু রং-টং করে নিত। পরে, ব্যক্তিগত পালকি থেকে ব্যাপারটা গণপরিবহণের দিকেও যায়। ‘কলকাতার চলাফেরা: একালে আর সেকালে’ বইতে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন পালকির গণপরিবহণের কথা। এই মওকায় একটা ঘটনা বলি। ১৮২৭-এ এই গণপরিবহণ পালকির ধর্মঘটও হয়। ‘ধর্মঘট’ কথাটা এসেছে কিন্তু সেখান থেকেই। যাঁরা বেহারা, এসেছিলেন ওড়িশা থেকে। মোটেই রান্নাবান্না করতেন না। বামুনের পইতে গায়ে দিয়ে তাঁরাই পালকি বইতেন। ইংরেজরা এসে আমাদের সময়ের ধারণাটায় কোপ মারল। বলল, ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া হবে। বেহারার কাছে ঘড়ি দেওয়া হল। ওটার সঙ্গে মেলানো হত ডালহৌসির স্কটিশ চার্চের ঘড়ি। ভেবে দেখুন, এটা তখন, যখন সময় ভাগ করা হত সকাল, মধ্যাহ্ন, আয়াহ্ন, সায়াহ্ন– এই ভাবে। মুসলমানেরাও নমাজ পড়তেন সেই সময় মেপেই। ইংরেজরা ১২ ঘণ্টা ১২ ঘণ্টা করে সময়টাকে ভাগ করে দিয়েই ঝক্কি হল। ফলে সমস্যা। তাঁদের বলা হল, হাতে তাগা পরতে হবে, যেমন কুলিরা পরে। তখন এই বেহারারা একটা ঘটে ধর্মস্থাপন করে স্ট্রাইকে গেল। ওটাই ধর্মঘট! পাঁচু রায় লিড করেছিলেন এই ধর্মঘট। সর্বাত্মক ধর্মঘট এটা। সেই সময়কার সাহেব মিস্টার ব্রাউনাল, করেন কী, পালকিকে উল্টো করে, দুটো চাকা লাগান। এবং তা ঘোড়া দিয়ে টানায়। এর নাম হয় পালকিগাড়ি। অফিশিয়ালি নাম হয় ব্রাউনবেরি। সেটাই কিন্তু প্রথম গাড়ি, যা মানুষবাহিত নয়। এর পর পৃথিবী থেকে নানা ধরনের কোচ প্রস্তুতকারক চলে এলেন এই কলকাতায়। শুধু কোচই তৈরি করত না, পাঞ্জাবের-মহীশূরের রাজার ঘোড়ার ওপরে যে হাওদা, তা-ও তৈরি করত। পালকির সাইডের প্যানেল সোনার জলে ডিজাইন করত। এই ডিজাইনের যে ক্যাটালগ ছিল– সেটা আমার সংগ্রহের উপাদান। পালকির লাইসেন্সও ছিল। সে কাগজও আমার কাছে আছে। একটা চিঠি আছে, ১৮০৮ সালে, মিস্টার জর্জ নামক এক ভদ্রলোক লিখছেন, ‘মিস্টার নীলের বাড়িটা দখল করেছেন, কিন্তু ওর বাড়ির সামনে আমার পালকিও ছিল, তাও নিয়ে নিয়েছেন। আমার পালকিটি ফেরত দিন।’ চিঠিতে লেখা ছিল ‘palanquin’ শব্দটি। এটাই প্রমাণ করে পালকির অস্তিত্ব। এই হচ্ছে লেখালিখি ও ফোটোগ্রাফ ছাড়া সাক্ষ্যপ্রমাণ।

এই যে চিঠির কথা বললেন, এটা পেলেন কোথা থেকে? কীভাবে?

শেরিফের অফিস! আমি কলকাতার শেরিফ নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম, এখনও করি। একটা সময় শেরিফই তো সব দেখভাল করত কলকাতার, তখনও পুলিশ ছিল না। শেরিফের অফিস থেকে প্রচুর পুরনো কাগজপত্র, দলিল সব ফেলে দেওয়া হচ্ছিল। আমি বলে-কয়ে সেসব নিয়ে আসি। আজ থেকে ২৫০ বছর আগের কাগজও সেখানে ছিল।

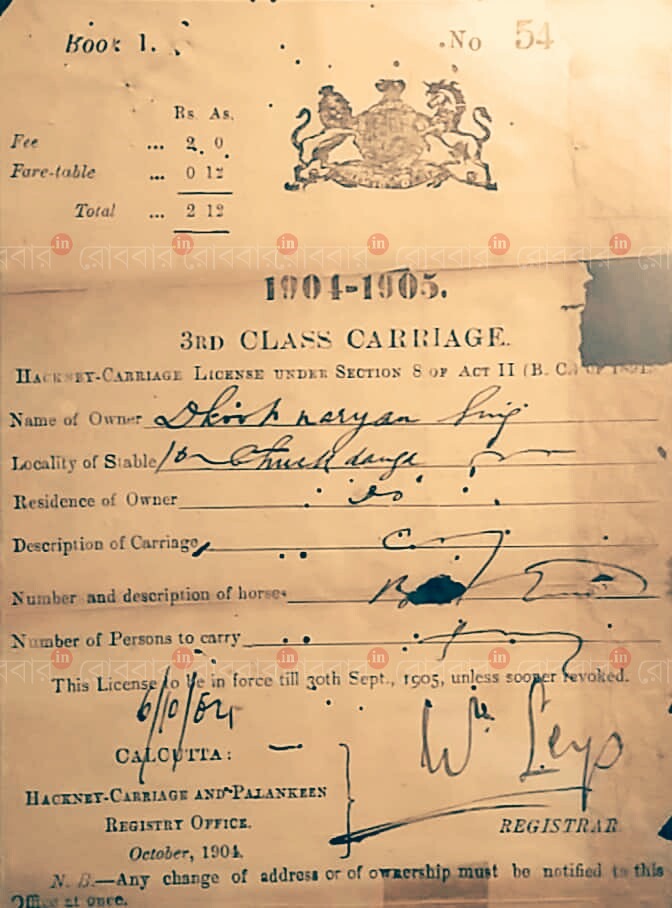

ঘোড়ার গাড়ি, ছ্যাকড়া গাড়ির লাইসেন্সও সংগ্রহে আছে নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। আছে তো। টিকিট ছিল না, তাই নেই। কারণ হাতে পয়সা ধরিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু লাইসেন্স ছিল।

কী করে পেলেন এইসব?

নানা সংগ্রহের নানা গল্প। এই ছ্যাকড়া গাড়ির লাইসেন্সের জন্য গিয়েছিলাম ভিক্টোরিয়া। তারপর সেখান থেকে এক ভদ্রলোক নিয়ে গেলেন রাজাবাজারের গলি তস্য গলির ভেতরে! সেখানে এক অতি বৃদ্ধ ফরসা মুসলিম ভদ্রলোকের কাছে হাজির হলাম। তাঁর নানা দুঃখের কাহিনি শুনলাম। তাঁদের ঠাকুরদারা সব ঘোড়ার ব্যবসা করতেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আপনার কাছে কি কোনও পুরনো কাগজই নেই?’ তিনি ‘একপিস হ্যায়, দেখতা হু’ বলে উঠে একপিস কাগজ জোগাড় করে দেন। তাঁকে দু’-পাঁচশো টাকা দিয়েওছিলাম। তিনি জীর্ণ কাগজের মধ্যে থেকে যে একখানা কাগজ এনে দিয়েছিলেন, সেটাই ছ্যাকড়া গাড়ির লাইসেন্স।

এগুলোই আপনার সংগ্রহের সোর্স?

না। অনেকটাই পাই গালাইখানা থেকে। কলকাতায় যেমন লোহা গালাই হয়, কাগজও তো হয়। বড়বাজার থেকে নিমতলা ঘাট অবধি ৪ খানা কাগজ গালাইয়ের কারখানা আছে। আমি সেখানে বলা চলে নিয়মিত হাজিরা দিই।

সরকারি নথিও গালাইখানা থেকে পেয়েছেন!

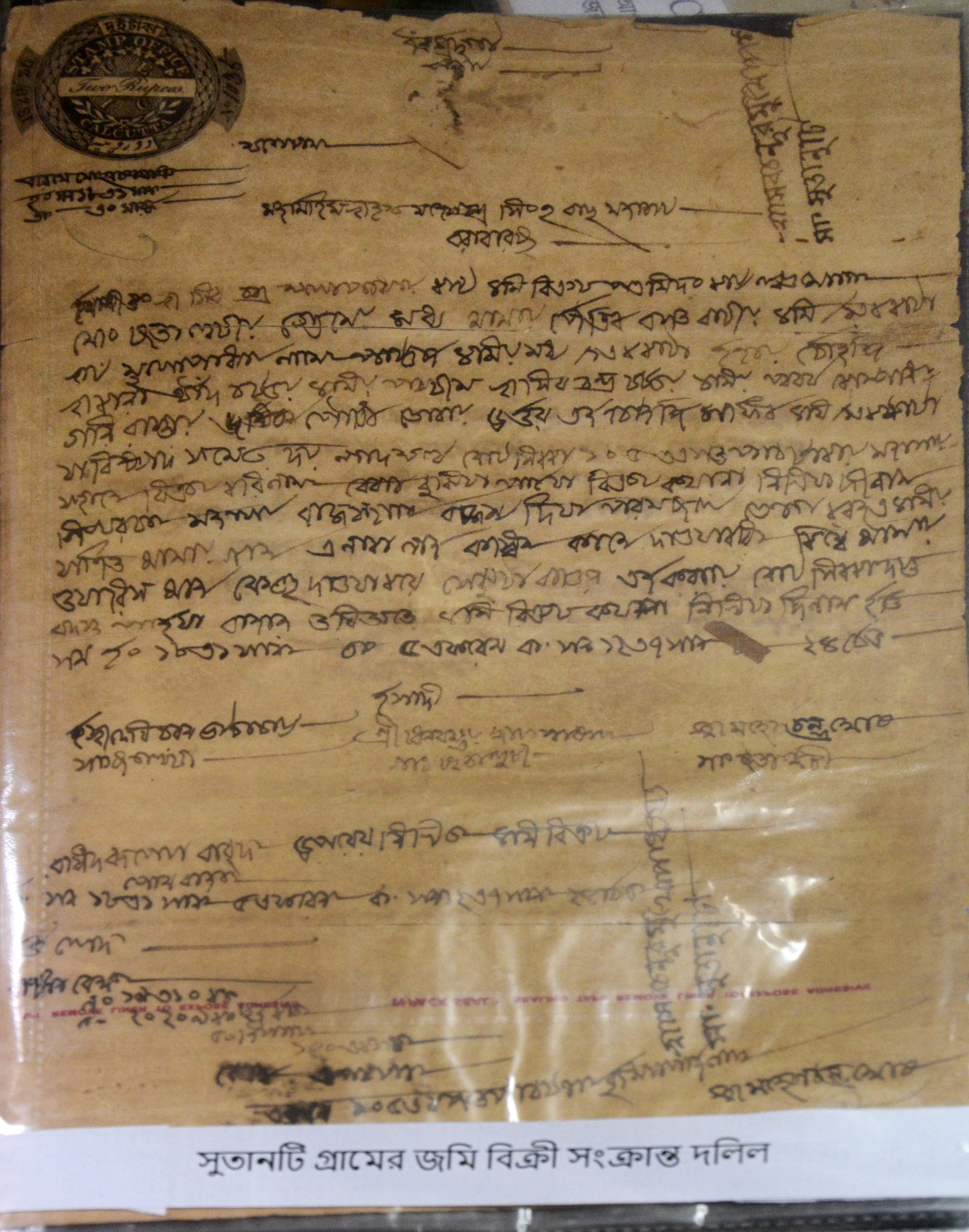

না পেলে আর আমার কাছে আসবে কোত্থেকে! সুতানুটি, কলকাতা আর গোবিন্দপুর– এই তিনটে গ্রাম যে ছিল, তা ইতিহাসের পাতা আর সনদ ছাড়া প্রমাণ কি? জমি বিক্রির দলিল আমি পেয়েছি। ‘সুতানুটি’ লেখা আছে। পেয়েছি এইসব গালাইখানা থেকেই। এছাড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের পিছনে বড় গোডাউনে কাগজ স্ক্র্যাপ করা হত। সেখান থেকেও পেয়েছি বহু।

সৌভিকদা, কথায় কথায় জানাই হয়নি যে, আপনার সংগ্রাহক হিসেবে জার্নিটা শুরু হল কোথা থেকে?

আসলে সংগ্রহ বিষয়টা আমি পারিবারিকভাবে পেয়ে এসেছি। আমাদের বাড়ি যখন ভাগ হয় তখন সিন্দুকের ভেতর একবস্তা রুপোর কয়েন পাওয়া যায়। আমার ঠাকুমা অনিমা মুখোপাধ্যায় তাসের জোকার সংগ্রহ করতেন। ঠাকুমা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন। বিদেশি শাড়ি বর্জন করবেন বলে তা আগুনে দিয়েছিলেন ঠাকুমা। তিনিই ওই রুপোর কয়েন আমাকে দেন। আমার বাবা সমরেশ মুখোপাধ্যায়, তিনি শিল্পীও, পেপার কাটিংস জমাতেন। ফলে কোনও কিছু জমিয়ে রাখার ব্যাপারে, সংগ্রহ করার ব্যাপারে একটা ধারণা আমার ছোট থেকেই ছিল।

এটা তো উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পাওয়া কথা, আপনার প্রথম মৌলিক সংগ্রহ কোনটা?

আমার দাদুর কথা বলি তবে। আমার দাদু দেবীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় হাই কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। হাই কোর্ট থেকে ট্রামে করে আসতেন হাওড়া স্টেশনে। রোজ ট্রামের টিকিট দিতেন আমার হাতে। বলতেন, ‘রেখে দে, মাসের শেষে দেখব।’ সেটাই আমাকে খুব আনন্দ দিত। ছোট ছোট ট্রামের টিকিট আমি জমিয়ে রাখতাম তখন থেকেই। দাদু আসলে হিসেব করতেন সারা মাসের! কিন্তু আমি পেতাম জমানোর আনন্দ। আজও তাই পাই।

সৌভিকদা, এই ট্রাম তো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল অনেকটাই। আপনি তো দেখেওছেন সেইসব। কী মনে হয়েছে তখন?

আমি আসলে খুব ইমোশনালি ইনভলভড ট্রামের সঙ্গে। সমস্ত রুট বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। সবথেকে বেশি আঘাত দিল যখন হাওড়া ব্রিজের ওপর ট্রাম চলা বন্ধ হয়ে গেল। মা বলল, ‘যা, হাওড়া ব্রিজের ওপর ট্রাম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একবার চড়ে নে।’ আমি সেই শেষবার ট্রামে চড়ে হাওড়া ব্রিজ পেরলাম।

এই শেষ হাওড়া ব্রিজের ওপর ট্রাম চলল, কেমন লেগেছিল? সেদিন কি ট্রামে ভিড় ছিল খুব?

অত্যন্ত মনখারাপ হচ্ছিল। আর আমি যেহেতু সচেতনভাবেই উঠেছিলাম সেই ট্রামে, আরও মনখারাপ হচ্ছিল। এই গাড়িটা যে হাওড়ায় ঢুকবে না, এটা একটা শূন্যতার সৃষ্টি করছিল মনে। অথচ, ১৯৪২ সালে হাওড়া ব্রিজ যখন চালু হয়, তখন কিন্তু হাওড়া ব্রিজ প্রথম ক্রস করেছিল একটা ট্রাম। আমার কাছে, চিরকালই হাওড়া ব্রিজ আর হাওড়ার ট্রাম মিলেমিশে ছিল।

এই ট্রামে চড়াটাই কি আপনাকে ট্রাম আর্কাইভের চিন্তার দিকে নিয়ে গেল?

হ্যাঁ। এই আঘাতটা বোধহয় সংগ্রাহক হিসেবে আমার যে পথ, তা খুলে দিল বলা চলে। কিন্তু আর্কাইভ তো আমি একা করতে পারি না। এটা তো সরকারি বিষয়। আমি করলাম কী, ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানির এম.ডি নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্যকে বলি, আমি কলকাতায় একটা ট্রান্সপোর্ট মিউজিয়াম করতে। কালীঘাটের যে ট্রামডিপো আছে, তা যদি দেওয়া যায় এই কাজে। কলকাতা ট্রামের সেকেন্ড রুট হল কালীঘাট ট্রাম। যেত হাওড়া থেকে ধর্মতলা হয়ে কালীঘাট। প্রথম রুট ছিল, ৩২ নং– ধর্মতলা থেকে খিদিরপুর। এটা কিন্তু সাউথ ইস্ট এশিয়ায় সবথেকে পুরনো চালু ইলেকট্রিক রুট। যদি কলকাতা ট্রামকে অফিশিয়ালি হেরিটেজ করতে হয়, তাহলে এই রুটের ওপর ভিত্তি করেই করতে হবে।

তারপর কী হল?

ট্রান্সপোর্ট মিউজিয়াম হয়নি। নানা সরকারি ঝুট-ঝামেলাতেই হয়নি। কিন্তু একটা পুরনো কাঠের ট্রামকে ধর্মতলার যে ট্রাম গুমটি, সেখানের একটা জায়গা ক্যাফেটেরিয়া, আরেকটা জায়গা ট্রাম মেমোরেবলস। নাম হল: স্মরণিকা। চালায় সিটিসি। এটা একটা এল-ক্লাস বডি ট্রাম।

এম-ক্লাস বডি ট্রাম জিনিসটা কী?

কলকাতায় ১৯৫৬ সালের আগে যাবতীয় ট্রাম এসেছিল ইংল্যান্ড থেকে, কাঠের বডির ট্রাম। নানা কারণে এই বডিগুলো কেটে বিক্রি করে দেওয়া হত। এম-ক্লাস ট্রাম হল সেই কাঠের বডির ৮ চাকার ট্রাম। এখন একটিও নেই। অন্তত ছিল, এই প্রমাণ রাখতে, ভবিষ্যতের মানুষদের জন্য, রাখা উচিত ছিল। আমাদের তো বলা হয়েছে, ট্রামের জন্য জ্যাম হচ্ছে কলকাতায়। অথচ কী সার্ভে রিপোর্ট আছে? মুখের কথার বিশ্বাস করে নেব?

আচ্ছা ট্রামের তো একটা ফাইনবাবদ টিকিট ছিল না?

হ্যাঁ। সেগুলোর স্পেসিমেন কপি আছে আমার কাছে। ভাড়া না দিয়ে নামার পর, তাদের ধরে একটা টিকিট কাটা হত। সেই টিকিটটা সাধারণ যাত্রীটিকিটের থেকে অন্য। এমনকী, তখন মিড ডে, অল ডে, জোনাল, ট্রান্সফার, মান্থলি ইত্যাদি নানা ধরনের টিকিট হত। তাছাড়া, একটা রুলবুকসও ছিল, যা ট্রাম কন্ডাক্টরদের জন্য।

এগুলো কোথা থেকে পেলেন, মনে আছে?

হ্যাঁ, বিকে পালের কাছের রাস্তায়। ৮০-৯০ জন কাগজকুড়ুনিদের সঙ্গে পরিচয় আছে। তখন ও পাড়ায় গিয়েছি নামপাটার ছবির তোলার জন্য। আমি নানা নামপাটার ছবি তুলে নিজের সংগ্রহে রাখছিলাম তখন। সেটা করতে গিয়েই শহরের নানা ভেতরের জায়গায় যাচ্ছিলাম। তখনই দেখি, এক কাগজকুড়ুনি কাগজ বের করে দেখছে, ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। সেখানেই দেখি একগাদা টিকিট। সব স্পেসিমেন কপি। আমি সেখান থেকেই প্রচুর টিকিট পাই। কলকাতা ট্রামের পিছনে তখন রুট ডিটেলস দেওয়া থাকত। সেই রুটের থেকে কলকাতার জনজীবন সম্পর্কেও টের পাওয়া যায়। আর মজার কথা, টিকিটের পিছনে নানা কথা লেখা থাকত। সেসময়কার বাজারের দর, মধ্যবিত্তর দিনলিপি এগুলো। তাছাড়া, টিকিটে আরেকটা মজার জিনিস ছিল। তা হল বিজ্ঞাপন। সেসব ছাপা হত সেখানে।

সৌভিকদা, কেউ হাতির দাঁত সংগ্রহ করে, কেউ ডাকটিকিট, কেউ মুদ্রা, আপনার কাছে শুধুই ‘কাগজ’– এটা কী করে ভাবলেন?

আমি নিজেও তো তাই-ই। আমি আসলে কাগজে অনুরক্ত। আমার সংগ্রহের মধ্যে একটা গল্পের দরকার পড়ে। নইলে আমি মজা পাই না। পয়সা দিয়ে দেখুন, বহু কিছু কেনা যায়। হাতির দাঁত আমি কিনলাম ধরুন অনেক টাকা দিয়ে। কিন্তু তাতে আমার সংগ্রাহক হিসেবে যে ঘাম, পড়াশোনা, রোদ্দুর, ঝড়-বৃষ্টি গায়ে লাগা, দিনের পর দিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসা, এগুলো নেই। অর্থাৎ কবিতাটা নেই। এই মজাগুলো না পেলে আমি নিজেকে একাত্ম করতে পারি না। সে হিসেবে আমার সংগ্রহ কম, কিন্তু খোঁজটা বেশি। আমার পুরনো খবরের কাগজের বিল, খেলার টিকিট, সিনেমা হলের টিকিট এগুলোও তো জমাই।

এত যে পুরনো দুষ্প্রাপ্য কাগজ, কীভাবে সংরক্ষণ করেন?

সারাদিনই এগুলো নিয়েই থাকি। তিনটে লেয়ারে প্লাস্টিক দিয়ে, এয়ার-টাইট করে রাখতে হয়। নইলে এ জিনিস থাকবে না। তার থেকেও বড় কথা, ভালোবাসা। ভালোবাসায় টিকে আছে এগুলো।

সংগ্রহ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন কখনও?

একবার খবর পেলাম। এক ভদ্রলোক ট্রাম কোম্পানির স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। তার কাছে প্রচুর সিটিসির মেডেল, কার্ড পড়ে আছে। তাঁর বাড়িতে ঢোকার পরে ওঁরা খুব অবাক হয়ে যান খুব। প্রায় আমাদের ধরে পুলিশে দেবেন, এমন কাণ্ড হতে চলেছিল।

এত সংগ্রহের মধ্যে কোন জিনিস আপনার কাছে সংগ্রহ করা সবথেকে চ্যালেঞ্জিং?

ঘোড়ার ট্রামের টিকিট জোগাড় করা। ওটা একটা ব্যাপার বটে!

সৌভিকদা, যদিও কাগজই মূলত, এছাড়াও নানা জিনিস তো দেখতে পাচ্ছি আপনার বাড়িতে, যেমন বই। এগুলোর কি আলাদা বিশেষত্ব আছে?

হ্যাঁ। লেখকদের সই করা বইয়ের একটা সংগ্রহ আমার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সই করা বইও রয়েছে সেই সংগ্রহের তালিকায়। এই সই করা বই সংগ্রহের কাজ তো আর ফুরনোর নয়, চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়া ফার্স্ট এডিশন বইয়ের প্রতিও একটা ঝোঁক রয়েছে। তাছাড়া, পোর্সেলিনের মূর্তি। যে কোনও মূর্তি নয় অবশ্য, শুধু সেগুলোই যেগুলো নগ্ন। আসলে উনিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্তদের মধ্যে এই ধরনের মূর্তির দিকে ঝোঁক ছিল।

সৌভিকদা, গণপরিবহণ নিয়ে আপনার কোন স্বপ্নটা এখনও মেটেনি?

আমি আসলে অনেক দিন ধরেই ভেবে চলেছি, কলকাতায় একটা ট্রান্সপোর্ট মিউজিয়ামের কথা। সেখানে সমস্ত রকম গণপরিবহণের নানা জিনিস থাকবে। ট্যাক্সি, ডাবল ডেকার বাস, টানা রিকশা, পালকি ইত্যাদির লাইসেন্স, টিকিট, বিজ্ঞাপন– নানা কিছু। আসলে গণপরিবহণের বিবর্তনের ইতিহাস থাকবে। তার জন্য নানা সময় চিঠিপত্তরও লিখেছি। শেষমেশ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এটা করে ফেলতে চাই। দ্রুতই। আর অবশ্যই চাই কলকাতার ট্রামকে অফিশিয়ালি হেরিটেজ ঘোষণা করা হোক।

ধন্যবাদ সৌভিকদা, আপনার এই স্বপ্নটা দ্রুত সত্যি হোক। গণপরিবহণের যে ইতিহাস আজ রোববার.ইন দেখল, তা সক্কলে দেখুক– এটাই চাইব।

আমিও তাই চাই। ভীষণভাবেই।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved