অল্পেই সন্তুষ্ট ছিলেন বাবা। মানুষকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। অফিস ফেরার পথে ভালোমন্দ খাবার কিনে আনতেন। ভাত খেতেন একবেলা। সকালে অফিস যাওয়ার আগে বেশিরভাগ দিনই খেতেন চারটে লুচি। সঙ্গে একটা ছোট্ট মিষ্টি। এছাড়া সারাদিন খুচরো টুকিটাকি খাবার, চানাচুর, বাদাম– এইসব। আসলে খাবারের মধ্যেও একটু বৈচিত্র চাইতেন। যেমন জীবনেও চাইতেন, শিল্পেও। দুপুরে খাওয়ার আগে পাখিদের খেতে দিতেন। ঘরের মধ্যে ছেড়ে রাখতেন লক্কা পায়রা। বহুদিন দেখেছি বাবা ছবি আঁকছেন, পিয়ানো কিংবা বেহালা বাজাচ্ছেন, আর ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা পায়রার দল।

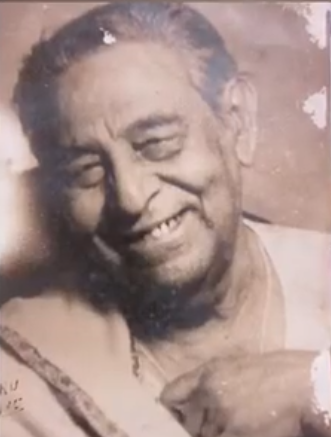

বাবার কথা আজকাল আরও বেশি করে মনে পড়ে। এই শূন্য, ফাঁকা সময়ে। ন’-ভাইবোন আমরা। বাবা সমানভাবে স্নেহ করতেন সকলকে। অবশ্য শুধু আমাদের নয়, নিজের সন্তানদের নয়, সকলকেই। বয়স্ক থেকে কচিকাঁচা– প্রত্যেকেই ওঁর বন্ধুত্ব পেত।

আমাদের ছোটবেলায় প্রিয়তম যে খেলনা, খুব শখ করে কেনা হয়েছে, তা-ও অনেক সময় বাবাকে দিয়ে দিতে দেখেছি বাড়িতে আসা কোনও বালক-বালিকাকে। বলতেন, ‘তোমাদের আবার কিনে দেব, ওরা তো এসেছে বাড়িতে।’ মনে মনে দুঃখ পেলেও, কিছু বলতাম না। জানতাম, সত্যিই আসবে। আমি ছোট থেকেই বাবা-ন্যাওটা। ছ’-বছর বয়স পর্যন্ত বাবার কোলেই থাকতাম বলা চলে। বাড়িতে মজা করে বলি, সক্কলের চেয়ে আমি-ই বেশি ভালোবাসা পেয়েছি।

ছোটবেলার কথা, মনে পড়ে প্রায়শই। একবার, পুরুলিয়ার আদ্রা গিয়েছিলাম সকলে মিলে। জয়চণ্ডী পাহাড়ের লাগোয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা হেঁটে বেড়াচ্ছি। জঙ্গলের মধ্যে নানারকমের গাছপালা চেনাচ্ছেন বাবা। সেই প্রথম আমি কাঠবাদাম গাছ চিনেছিলাম। চমৎকার শিস দিতে পারতেন। ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যে বাখ-বিটোফেন-মোৎজার্ট থেকে শুরু করে এদেশীয় রাগ-রাগিণীর সুর শিস দিচ্ছিলেন বাবা। বাবার মোৎজার্ট খুব পছন্দ ছিল। সেই মায়াবী শিস, জঙ্গলের ভেতর থেকে আজও যেন আমার দিকে ছুটে আসে।

বড় হয়েছি টালা পার্কের আস্তানায়। কিন্তু বাবা শুরু থেকেই টালা পার্কে থাকতেন না, থাকতেন বি টি রোডের কাছে। সে বাড়িতে কখনও থাকিনি, কিন্তু অনেক গল্প শুনেছি। ১৯৪৬ সাল, ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস’-এর সময়কার এক গল্প বলি।

বাবা ছিলেন ভীষণই নরম মনের মানুষ। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে বাবা সেসময় মায়েদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কার্শিয়াং-এ। দাদা-দিদিরা ভর্তি হয়েছিল ভিক্টোরিয়ান স্কুলে। বাবা কলকাতা ছেড়ে যাননি। দোতলা বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে ট্রাকে করে প্রচুর মৃতদেহ বোঝাই করা মিলিটারি ট্রাক যাতায়াত করত। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত বোধ করতেন বাবা। একমাত্র শান্তি পেতেন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েই। এমনই একদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি ভায়োলিন বাজাচ্ছিলেন। সেসময় অনেকগুলো মৃতদেহ নিয়ে ট্রাক যাচ্ছে। কিছু কিছু ট্রাকে বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে ব্রিটিশ মিলিটারি। হঠাৎ এক মিলিটারির চোখ যায় বাবার দিকে। বাবাকে লক্ষ করে মিলিটারি বলেন, ‘হ্যান্ডস আপ!’ বাবা একহাতে ভায়োলিন আর একহাতে ছড় নিয়ে হাত তুলে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করা হল, ‘তুমি কে?’ বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমি একজন মিউজিশিয়ান। চারপাশের এই পরিস্থিতিতে মন এমন অস্থির হয়ে রয়েছে, আমি সহ্য করতে পারছি না, তাই ভায়োলিন বাজাচ্ছি। ভায়োলিন বাজালে আমি ভালো থাকি।’ ‘তাহলে আমাদের কিছু বাজিয়ে শোনাও’, বললেন সেই মিলিটারি সাহেব। বাবা তখন ভায়োলিন বাজিয়েছিলেন। মিলিটারিরা হইহই করে ওঠেছিলেন ভায়োলিন শুনে। বাবাকে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে গিয়েছিল তাঁরা।

আমরা বড় হয়েছি টালা পার্কের বাড়িতে। এই বেলগাছিয়া, টালা পার্কের আশপাশে একসময় অনেক যাত্রার আসর বসত। বসত গানের আসরও। বেশ কিছুদিন টানা চলত। এমনই একদিন যাত্রা বসেছে। যাত্রাদলে দেখা গেল ভায়োলিনের লোক কম পড়ছে। আসেনি, কিংবা অসুস্থ। যাত্রার পরিচালককে কেউ একটা খবর দিয়েছিলেন– ওই বাড়িতে এক ভদ্রলোক আছে, উনি ভায়োলিন বাজান। অতএব, বাবার কাছে হাজির সেই ভদ্রলোক, অনুরোধ– যদি ওঁদের যাত্রায় ভায়োলিনটা বাজিয়ে দেন। বাবা তো বেজায় খুশি! তৎক্ষণাৎ ভায়োলিন নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। পরের দিন সকালে, ওই ভদ্রলোক কিছু পারিশ্রমিক হাতে করে বাবাকে দিতে এসেছেন। বাবার একই কথা– ‘না, না, আমাকে কিছু দিতে হবে না।’

এখানে বলে নিই, তখন ভারত ভাঙাচোরা একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ওপার বাংলা থেকে আসা কেউ কেউ, বিষণ্ণ, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চমৎকার গানের গলা। অপেক্ষা করছেন, কেউ যদি সাহায্যের হাতটুকু বাড়িয়ে দেন। কেউ কেউ চাল দিতেন, কেউ-বা অর্থ। সেরকমই এক ভদ্রলোক, বাড়ির অদূরেই দাঁড়িয়েছিলেন। যাত্রার ভদ্রলোক বারবার করে পারিশ্রমিক নেওয়ার জন্য উপরোধ করায় বাবা বলেছিলেন, ‘আপনি টাকাটা দিতে চান তো? আপনি ওই লোকটির হাতে দিয়ে দিন।’ যাত্রার পরিচালক চলে যাওয়ার আগে শুধু বলেছিলেন, ‘আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।’

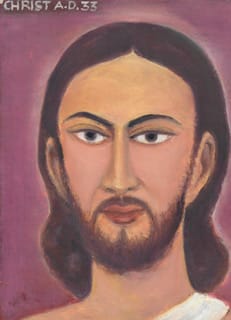

বাবা কোনও পার্স ব্যবহার করতেন না। টাকা রাখতেন হাতে ধরা বাইবেল-এ। টালা পার্কের ওই বাড়িতে ’৮৫ সাল পর্যন্ত বাবাকে পেয়েছি। ছোট থেকেই দেখছি বহু মানুষ বাড়িতে আসছেন। অবারিত দ্বার আমাদের। বলে দিতেন, ‘কেউ বাধা দেবেন না।’ হিজিবিজি লোক এলে আমরা যদিও একটু আপত্তি করতাম। জানতাম বাবাকে জ্বালাতন করবে। সবাই এসে যাঁর যা সমস্যা বলতেন বাবাকে। অনেক সময়ই হত সমস্যাটা টাকাপয়সা সংক্রান্ত। বাবা নিজের যা রোজগার– যখন যা থাকত, হাতে করে তুলে দিতেন। কখনও-সখনও বেশি পরিমাণ টাকার দরকার হলে, বলতেন, ‘পরে এসে নিয়ে যেও, ব্যবস্থা করে রাখব।’ অফিস থেকে তিনি যখন ফিরতেন, দেখতাম, নিচে লাইন দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি, ন’ ভাইবোন, এত কিছু করেও বাবা ঠিক চালিয়ে নিতেন। দাদা-দিদিরা যেহেতু কনভেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করেছে, তাই বাবাকে ‘ড্যাডি’ বলত। এই ‘ড্যাডি’ নামটা ছড়িয়ে পড়েছিল পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও। বাবাকে ‘ড্যাডি’ বললেও, মাকে বলত ‘মাসিমা’– সে দারুণ এক মজার ব্যাপার!

একবার আমি, আমার স্বামী আর বাবা গিয়েছি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। বাবা সেখান থেকে প্রচুর পুরনো বই-রেকর্ড কিনতেন। সেদিন বাবা একটা বই কিনেছেন, দিয়েছেন ১০০ টাকার নোট। বইয়ের দাম হয়েছিল ২০ টাকার মতো। বিক্রেতা এক মুসলিম ভদ্রলোক। খুচরো টাকা ফিরত দিয়েছেন। বাবা ফিরত নিলেন না। বললেন, ‘রেখে দাও, রেখে দাও’। কিন্তু কেনই বা তিনি নেবেন? তিনি তো ব্যবসা করছেন। বাবা তখন বললেন, ‘ওই যে আপনার নাতি বসে আছে, ওকে মিষ্টি খাইয়ে দেবেন।’

সাতের দশকের শুরুতে আমেরিকায় একজন বাঙালি ‘হিপিগুরু’ হয়ে উঠেছিলেন। নাম চিরঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই আশ্রম খুলেছিলেন। প্রচুর শিষ্য-শিষ্যা। সক্কলকে নিয়ে ওঁরা এদেশে চলে আসেন। সোনারপুরে বড় এলাকা জুড়ে আশ্রম গড়েছিলেন ওঁরা। চলছিল ভালোই। কিন্তু একসময় সোনারপুরের মানুষজন আপত্তি করে। আশ্রম ভাঙচুর করে তাড়িয়ে দেয়। ঈশ্বর সাধনার পাশাপাশি নানা নেশাদ্রব্যে আসক্ত ছিলেন হিপিরা। সে কারণেই এই বিতারণ! হিপিরা সব জড়ো হয়েছিলেন শিয়ালদহ স্টেশনে। ওঁদের কেউ একজন বলেছিলেন, ‘তোমরা অন্নদা মুন্সীর বাড়ি চলে যাও। একমাত্র ওই লোকই তোমাদের আশ্রয় দিতে পারবেন।’ তখন চার-পাঁচজন দেশি-বিদেশি লোক আমাদের বাড়িতে এলেন। বাবাকে বললেন, ‘‘আমাদের তো থাকার জায়গা নেই, ক’দিনের জন্য আশ্রয় চাই।’’ বাবা বললেন, ‘আমার বাড়ি আর কতটুকু, একটু ছাদ আছে অবশ্য। তোমরা যদি থাকতে পারো, এসো, থাকো। জায়গা হয়ে যাবে।’ মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকেই আমাদের বাড়ি এসে থেকেছিলেন, ফলে অন্য মানুষদের সঙ্গে থাকার রেওয়াজ ছিলই, অসুবিধে হত না।

কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা খানিক অন্যরকম। একদিন সকালে দেখলাম ট্যাক্সির পর ট্যাক্সি এসে দাঁড়াচ্ছে বাড়ির সামনে! যদিও ট্যাক্সিকে টাকা দেওয়ার পয়সা সেই হিপি-যাত্রীদের নেই। ট্যাক্সিকে টাকা দিতে দিতেই বাবার ট্যাঁক ফুরল। বাবা আমাকে ডাকতেন ‘মা লক্ষ্মী’ বলে, বললেন, ‘ভাণ্ডারে কিছু আছে নাকি?’ আমার ভাণ্ডারে সত্যিই থাকত কিছু কিছু। তখন আমিও টাকা দিলাম।

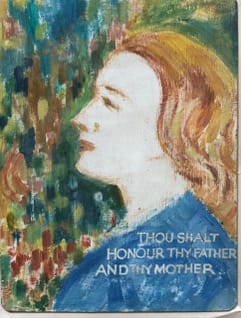

ওই হিপিদের ভিড়ে বেশ কয়েকটি মেয়েও ছিল। এক ফরাসি মেয়ে, ইয়োলান, পা-ছোঁয়ানো সোনালি চুল– তাঁকে খুব ভালো লেগেছিল আমার। ওঁদের সঙ্গে মায়ের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে তখন যজ্ঞের মতো রান্না হচ্ছে। এক দক্ষিণী কুক– কৃষ্ণণ– হিপিদেরই একজন, রান্নাবান্না করতেন। মা করতেন তদারকি। কলকাতায় তখন ‘খবর’ ছড়িয়ে গেল। হিপিরা এসেছে। কীরকম তাঁরা? তাঁদের জীবনযাপন? ‘দ্য স্টেটসম্যান’-এ বড় করে খবর হয়েছিল। সন্ধেবেলায় বসত গানবাজনার আসর। নানারকম বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। ম্যান্টোদাদা পিয়ানো, অ্যাকোর্ডিয়ান নিয়ে চলে যেত ছাদে। হিপিরা মাঝেমধ্যেই গাঁজা খেয়ে ‘ব্যোম শঙ্কর’ বলে চেঁচিয়ে উঠত! প্রায় একটা স্বপ্নরাজ্য। সাহেবদেরও বাংলা শেখাতাম। কেউ কেউ বলতে শিখেছিলেন, ‘আমি লুচি ভালোবাসি।’

এদিকে, পাড়ার ছেলেরা দেখল অন্নদা মুন্সী নামক ভদ্রলোকের প্রতি হিপিরা তো একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করছে! তারা এসে হিপিগুরুর সঙ্গে কথা বলল। বাবার কী করে দিন কাটবে, টাকাপয়সা কোথা থেকে আসবে– সে নিয়ে পাড়ার ছেলেদেরই বেশ উৎকণ্ঠা। হিপিগুরু শিষ্যদের ব্যাপারটা জানাতে হিপিরা সটান ধর্মতলায় গিয়ে নিজেদের বাদ্যযন্ত্র বেচে টাকা নিয়ে ফিরে এল। টাকা তুলে দিয়েছিলেন তাঁরা গুরুজির হাতে। এদিকে বাঙালি গুরুজি পকেটস্থ করে ফেললেন সেই টাকা! জানতে দিলেন না কাউকে। পাড়ার ছেলেরা আরেকদিন এসে ঝামেলা করায় হিপিরা নিজে থেকেই চলে গেল। তখন ওঁরা নাকি ধর্মতলায় ‘দ্য স্টেটসম্যান’ অফিসের কাছে কয়েক দিন ছিল। বেশ কিছুদিন পর, আমেরিকা থেকে একটা চিঠি এসেছিল। সেখানে ওঁরা লিখেছিলেন, ‘আমরা ফিরে এসেছি আমেরিকায়।’

এখন ভাবি, আমেরিকায় ফেরত যাওয়ার টাকা ছিল, কিন্তু একজন মানুষের কাছে এতদিন থেকেও তাঁকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেননি কেউ। এ আক্ষেপ আমার হতে পারে, কিন্তু বাবার কোনও আক্ষেপ ছিল না। সাধারণ মানুষের অর্থচিন্তার বিষয়ী ঘেরাটোপের মধ্যে তিনি ছিলেন না। তা বারেবারেই প্রমাণ পেয়েছি সারা জীবন ধরেই।

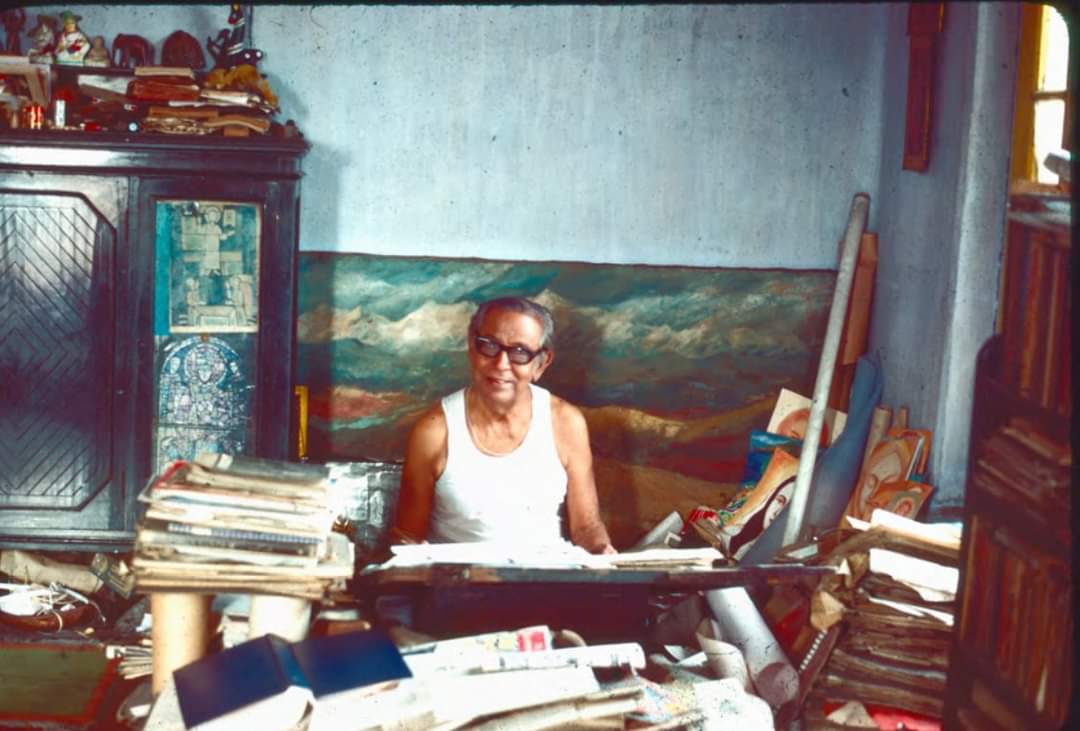

বাবা আর ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন বন্ধু। ওঁদের মধ্যে প্রায়শই চিঠি চালাচালি হত। একবার ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, অন্নদার প্রতিটি চিঠির দাম কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা! সময়টা সম্ভবত ১৯৭৩-’৭৪ সাল। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বন্ধুর জীবনশৈলীর ব্যাপারে জানতেন। একবার তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি উপস্থিত হলেন আমাদের বাড়িতে। জানালেন ইন্দিরা গান্ধী পাঠিয়েছিলেন। বাবা তখন সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে মেঝেয় পাতা আসনে বসে ছবি আঁকছেন। সেই ভদ্রলোক বাবাকে বললেন, ‘আমাকে ইন্দিরা গান্ধী পাঠিয়েছেন, আপনার যা দরকার আপনি বলুন। জমি-জায়গা-টাকাপয়সা– যা কিছু। এটা ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশ।’ বাবা বলেছিলেন, ‘আমার সব আছে।’ ভদ্রলোক পীড়াপীড়ি করেন, বলেন, ‘আপনি কিন্তু কিন্তু করবেন না, বলুন কী লাগবে!’ বাবা ফের বলেছিলেন, ‘আমার কিচ্ছুটি লাগবে না।’ ভদ্রলোক কর্মোদ্ধারে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

ক’দিন পর ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি এসেছিল বাড়িতে। ওঁর বন্ধুর জন্য ভালোবাসা ধরা পড়েছিল সেই চিঠিতে। বাবাও, ইন্দিরার মৃত্যুর বছর কয়েক আগে, একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘তোমার সময় খারাপ যাচ্ছে, সাবধানে থেকো।’ ইন্দিরা গান্ধী সেই চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছিলেন খুব, পত্রপাঠ জবাবে লিখেছিলেন, ‘আমার জন্য তুমি দুশ্চিন্তা করছ, এটা খুব আনন্দদায়ক।’ আসলে কারও থেকে কিছু প্রত্যাশা করতেন না বাবা, শুধু চাইতেন পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসুক। সবাই শান্তি পাক। এই সময় যদি বেঁচে থাকতেন তিনি, খুবই কষ্ট পেতেন ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে।

অল্পেই সন্তুষ্ট ছিলেন বাবা। অফিস থেকে ফিরতেন যখন কোনও দিন ড্রাই ফ্রুটস, আবার কোনও দিন খেজুর আনতেন। যে সময়কার যা ফল, কিনে আনতেন ঠিক। খাওয়াতে ভালোবাসতেন। সেই জন্যই ফিরতি পথে ভালোমন্দ খাবার কিনে আনতেন সবসময়। ভাত খেতেন একবেলা। সকালে অফিস যাওয়ার আগে বেশিরভাগ দিনই খেতেন চারটে লুচি। সঙ্গে একটা ছোট্ট মিষ্টি। মিষ্টি যদিও প্রতিবেলার খাবারের সঙ্গেই একটা করে। এছাড়া সারাদিন খুচরো টুকিটাকি খাবার, চানাচুর, বাদাম– এইসব। আসলে খাবারের মধ্যেও একটু বৈচিত্র চাইতেন। যেমন জীবনেও চাইতেন, শিল্পেও। দুপুরে খাওয়ার আগে পাখিদের খেতে দিতেন। ঘরের মধ্যে ছেড়ে রাখতেন লক্কা পায়রা। বহুদিন দেখেছি বাবা ছবি আঁকছেন, পিয়ানো কিংবা বেহালা বাজাচ্ছেন আর ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা পায়রারা। নোংরা করলে, কাজের লোক থাকলেও, আঁকা ছেড়ে উঠে তা পরিষ্কার করতেন বাবা-ই।

গুণের শেষ ছিল না বাবার। ছবি, বাদ্যযন্ত্র, গান। হঠাৎ করে কোনও গান মনে পড়লে, ডাক দিতেন আমাদের। উনি হয়তো পিয়ানো নিয়ে বসলেন। আর তার কাছে আমরা সব লাইন দিয়ে। গান শেখাতেন। একবার টালা পার্কে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান হবে। কয়েকজন ভদ্রলোক আগের দিন এসে বললেন, ‘অনুষ্ঠানের একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে।’ বাবা আমাদের ডেকে বললেন, ‘এসো, তোমাদের একটা গান শিখিয়ে দিই, কাল গাইতে হবে।’ আমরা তো থ! আজ গান তুলে, কাল গাইব! সেবার স্বাধীনতা দিবসে আমরা প্রত্যেকেই গান গেয়েছিলাম বাবার চমৎকার শিক্ষানবিশির জন্যই। গানটা শেষ হয়েছিল, ‘দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী/ আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।’ এই গানটা তিনি প্রায়শই গাইতেন। স্বদেশের প্রতি এমনই টান ছিল যে দেশভাগ হওয়ার দুঃখ চিরকাল রয়ে গিয়েছিল তাঁর ভিতর। সারা জীবন এই দীর্ঘশ্বাস বহন করেছেন। দেশভাগের আগেই কলকাতায় এসে পড়েছিলেন ম্যাট্রিক পাশ করে। সরকারি আর্ট কলেজ তখনও ‘কলেজ’ হয়নি– ‘বিদ্যালয়’। বছর দুয়েক কাজ শিখে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন তিনি।

শিল্পের প্রতি এই আজানু নিবেদন এসেছিল সম্ভবত দাদু অনুকূলচরণ মুন্সীর থেকে। পুকুরপাড়ের ঝিনুক ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে, তা কেটে পোর্ট্রেট তৈরি করতেন দাদু। যশোরে একটা কারখানাও গড়ে তুলেছিলেন। আন্দামান থেকে একটু বড় সাইজের ঝিনুক নিয়ে এসে তিনি পোর্ট্রেট করা শুরু করেছিলেন। সারা বিশ্বের তাবড় তাবড় মানুষ থেকে, দেশীয় রাজারাজড়াদের পোর্ট্রেটও হত। এখনও আমাদের বাড়িতে দ্বারভাঙার মহারাজের ঝিনুকের পোর্ট্রেট রয়েছে। বিধান রায়ও প্রায়শই অর্ডার দিতেন নানা জনের পোর্ট্রেট করে দেওয়ার। বাবা ছোটবেলা থেকে এ কাজের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন। পাশাপাশি ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। যশোরে বাবা ঘোড়ায় চড়াও শিখেছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে বাবা ঘুরে বেড়াতেন, সে কথাও পরে গল্প করেছিলেন। খুব মজা লেগেছিল বাবা-মায়ের একটা ঝুরঝুরে চিঠি উদ্ধার করে। বাবা তখন মুম্বই থেকে ফিরছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘‘আমি ফিরছি। তুমি স্টেশনে ঘোড়া পাঠিও। সঙ্গে দু’জন মুনিশ– জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য।’’

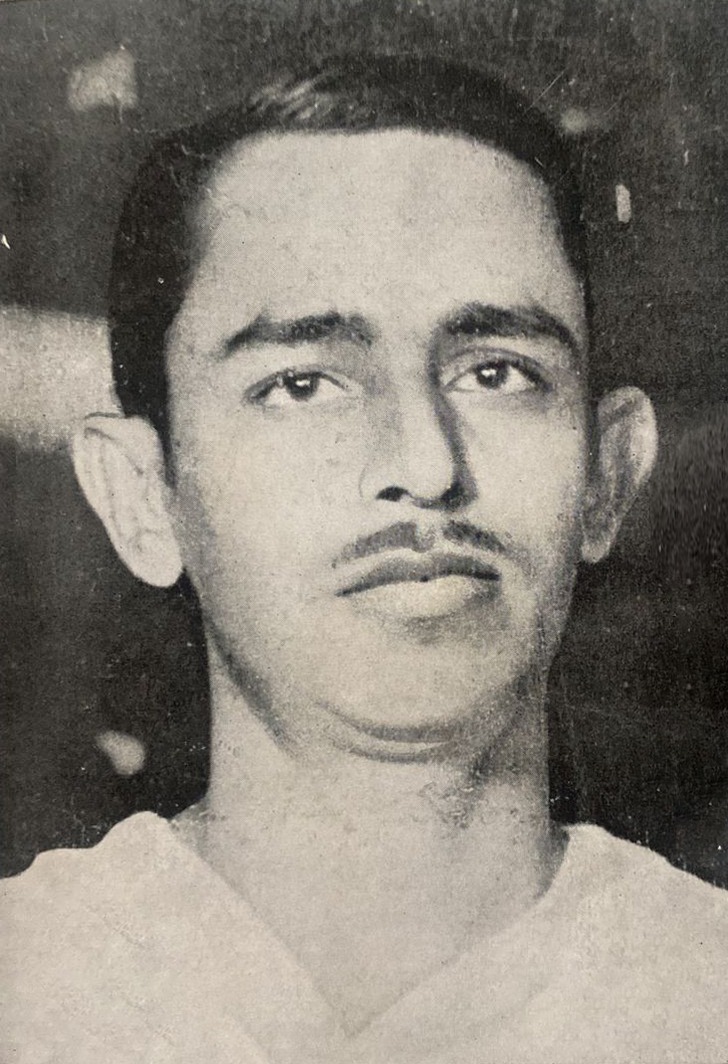

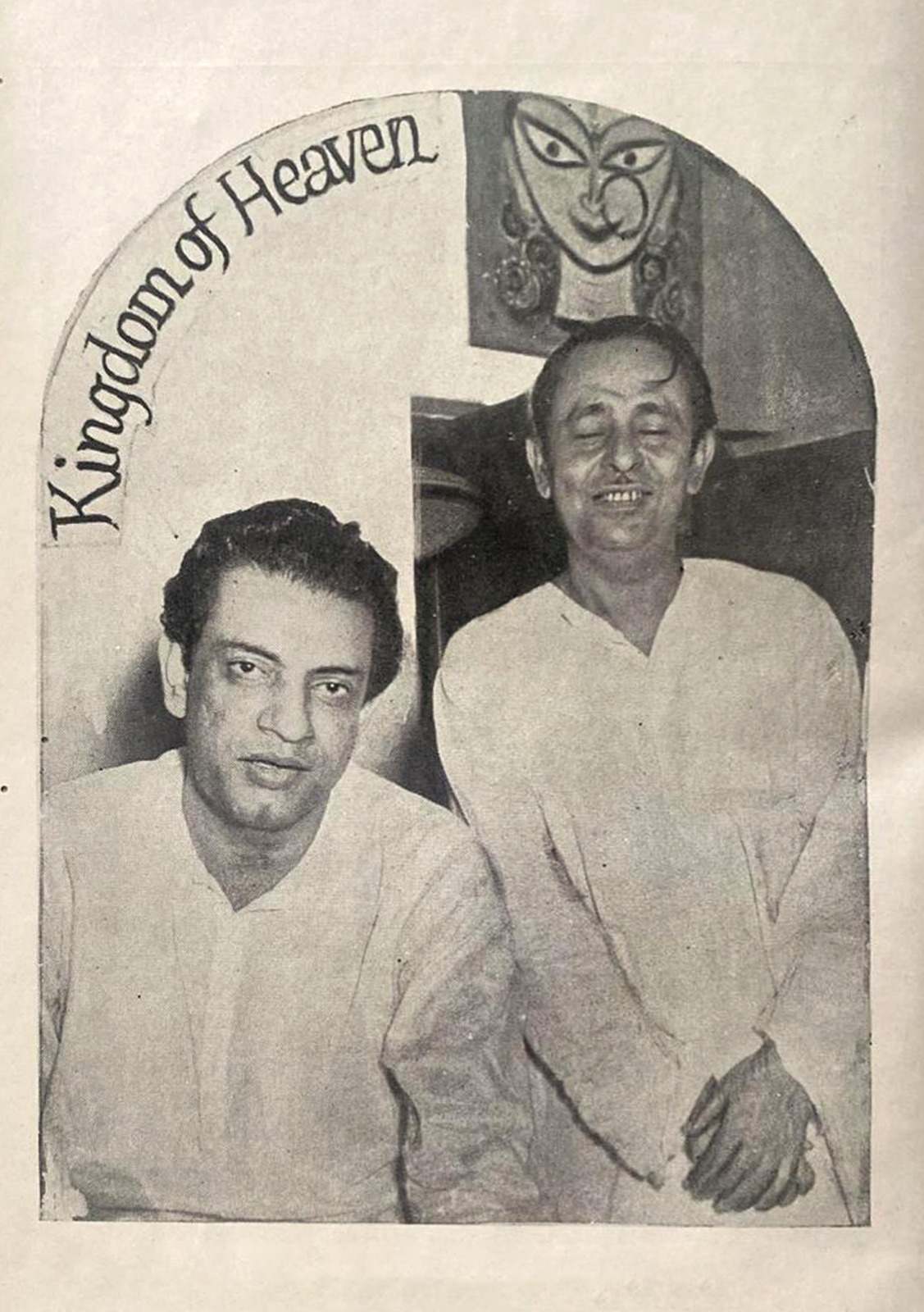

ডি জে কিমারের পর, বাবা ‘প্রচারিকা’ নামে বাংলা বিজ্ঞাপনের একটা সংস্থা তৈরি করেছিলেন। সেখানে রণেনকাকাও (রণেন আয়ন দত্ত) ছিলেন। ডি জে কিমারে বাবা পেয়েছিলেন মানিককাকাকে– সত্যজিৎ রায়! এতই সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল মানিককাকার মধ্যে যে, তাঁকে নিজের মতো করে তৈরি করলেন বাবা। ডি জে কিমার যখন ছাড়লেন তখন ম্যানেজারকে বলেছিলেন, ওঁর পোস্টটা যেন সত্যজিৎকেই দেওয়া হয়। মানিককাকার বেতন তখন অফিস থেকে ঠিক হয়েছিল ৩৫ টাকা। বাবা পেতেন ১০০০ টাকা। বাবা আপত্তি তুলে বলেছিলেন, ‘৩৫ টাকা বেতনে ওর চলবে কী করে! ওর বাবা নেই। আমার থেকে ২৫ টাকা ওকে বাড়িয়ে দেবে।’ তখন ৬০ টাকা বেতন হয়েছিল সত্যজিতের।

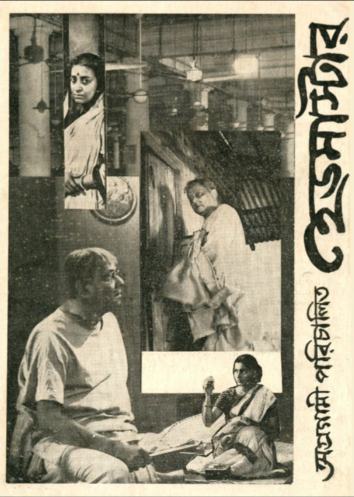

‘জলসাঘর’-এর লেটারিং বাবারই করে দেওয়া। এছাড়াও বহু সিনেমার নাম বাবার ক্যালিগ্রাফি করে দেওয়া! অগ্রদূতের ‘হেডমাস্টার’ ছবির কথাটা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। বরাবর মানিককাকার প্রতি খুবই শ্রদ্ধা ও স্নেহ ছিল বাবার। বারেবারে বলতেন, ‘মানিক কিছু একটা করবে!’ অনেক সময় হয়েছে, ম্যান্টোদাদাকে পিয়ানোতে বসিয়ে, নিজে ভায়োলিন নিয়ে বাবা কোনও একটা মিউজিক কম্পোজ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন মানিককাকাকে। যদি কোনও কাজে লাগে! মানিককাকার স্ট্রোক হওয়ার পর মা ভবতারিণীর মন্দিরে পুজোও দিয়েছিলেন। পুজোর ফুল পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘ফুলটা কাছে রেখো। চিন্তা করো না। সুস্থ হয়ে যাবে।’ ভালোবাসা ছিল এই মাত্রায়। বেশ ক’বার বাড়িও এসেছিলেন মানিককাকা। বাবা যে মানিককাকার ‘গুরু’ ছিলেন, বাবা বেঁচে থাকাকালীন কোথাও বলেননি। বাবা চলে যাওয়ার পর অবশ্য বলেছেন, ‘আমার তো ওঁর কাছেই হাতেখড়ি’। মানিককাকার কথাটা বাবা যদি জেনে যেতে পারতেন, খুশি হতেন খুব।

বোনেদের মধ্যে আমিই বাবার শিল্পের দিকটা গ্রহণ করেছি। ছোটবেলায় যোগেনদা (চৌধুরী), অনিতাদি (অনিতা রায়চৌধুরী) আমাদের বাড়িতে আসতেন। কুমকুমদাদার স্টুডিও ছিল আমাদের পাড়াতেই। সেখানে রং-তুলি ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। বাবার ছবি আঁকার ঘরে জানলা ছিল একটা। তার পাশে আসন পেতে ছবি আঁকতেন। বাবার ওখান থেকে আমি একবার রং চুরি করেছিলাম। পায়রা বাবার খুব প্রিয়। আমি টবের মাটি দিয়ে দু’জোড়া লক্কা পায়রা তৈরি করেছিলাম। লক্কা পায়রা তৈরি করে রোদে শুকিয়ে রং করে বাবার কাজের আলমারির ওপর সাজিয়ে রেখেছিলাম। এর আগেও লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি এঁকেছি, কিন্তু সেই প্রথম বাবাকে দেখানোর জন্য রেখেছিলাম। বাবা অফিস থেকে এসে যে-ই দেখলেন সেটা, উৎফুল্ল হয়ে ডাকতে থাকলেন মাকে– ‘ও রানী দেখে যাও, তোমার মেয়ে কী করেছে!’ বাড়িতে কেউ এলে– দেশি-বিদেশি যে-ই আসুন না কেন, বাবার অভ্যাস ছিল প্রত্যেকের গুণের কথা জাহির করা। একরকমভাবে আমাদের উৎসাহিত করা আর কী!

ম্যান্টোদাদা– ম্যান্টো মুন্সীর গল্প এতদূর এসে না-বলে পারছি না। ওর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। নোটেশন ছাড়াই সব বাজাতে পারত। দেশি-বিদেশি রাগরাগিণী– সবই। একবার বাবা এক বিদেশি পিয়ানো শিক্ষক নিয়ে এলেন ওর জন্য। তিনি ম্যান্টোদাদাকে বললেন, পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতে। সেই বাজানো শুনে সাহেব শিক্ষক তো লাফিয়ে উঠে একেবারে আত্মহারা! ‘আমি তোমাকে কী শেখাব, তুমিই তো আমাকে শেখাবে!’ ম্যান্টোদাদা অকালে চলে গেল, এই যুগ হলে তাঁর কাজ কিছুটা অন্তত ধরে রাখা যেত!

বাবার ঘরের দেওয়ালে লেখা ছিল ‘এক্সপেক্ট আ মিরাক্যাল’। ছবি আঁকতে আঁকতে কখনও-সখনও একঘেয়েমি চলে আসলে বাবা উঠে পড়তেন। উঠে কখনও পিয়ানো, কখনও ভায়োলিন– যখন যা ইচ্ছে করে। একদিন দুপুরবেলা। বাইরে মেঘের আভাস নেই। ছবি মাঝপথে ছেড়ে তিনি পিয়ানোর কাছে এলেন। গ্র্যান্ড পিয়ানো। দেখলেন, পিয়ানোটা খানিক বেসুরে বাজছে। তখন গ্র্যান্ড পিয়ানোর কাঠের ডালা খুলে কাঠের চেয়ারে বসে সারাচ্ছিলেন। টুং টুং করে আওয়াজ হচ্ছে। যখন ঠিকঠাক সুর আসছে, তখন এই কাঠের ডালা খোলা অবস্থাতেই তিনি নানা সুর ভাঁজছিলেন। হঠাৎ মেঘমল্লার বাজাতে আরম্ভ করলেন। খানিক পরই মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ হল। আমরা ছিলাম পাশের ঘরে। ভাবলাম, হয়তো মেঘ করছে, বৃষ্টি হবে। হঠাৎ শুনতে পেলাম খুব জোরে বাজ এসে পড়ল! আমাদের ছাদে কি? বাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম– সেই বাজ পড়েছে পিয়ানোর ওপর। বাবা চেয়ার থেকে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন, ‘দেখো, এখানে বাজ পড়ল!’ পিয়ানোর তারের ওপর পুড়ে যাওয়ার দাগ। রৌদ্রময় ভরদুপুরে বাবা মেঘমল্লার বাজানো শুরু করেছিলেন, যখন মেঘের কোনও লেশমাত্র ছিল না– আর তারপর এই কাণ্ড! বাবা আমাদের বিস্মিত মুখ দেখে, মৃদু হেসে বলেছিলেন, ‘ওই যে, এক্সপেক্ট আ মিরাক্যাল। দেখলি তো?’

বিদেশ থেকে বাবার নামে যে-চিঠি আসত, সে-সব খুব অবাক করা। কারণ ঠিকানা লেখা থাকত: অন্নদা মুন্সী, ইন্ডিয়া। সে চিঠি এসে পৌঁছেছে বলেই তো আজ বলতে পারছি। অন্নদা মুন্সী একজনই ছিলেন। বাবা বলতেন, আমি এমনই কাজ করব যে সারা পৃথিবীর মানুষ আমার কাছে আসবে।

মহাজাতি সদনে একবার ছবি আঁকার স্কুলের উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন বাবা। সঙ্গে আমরাও গিয়েছি। অনুষ্ঠান সেরে, দেখা গেল নিচের হলে যাত্রাপালা হচ্ছে। বীণা দাশগুপ্তর যাত্রাপালা। মীরাবাঈয়ের গান গাইছেন তিনি। পর্দা সরিয়ে এ-দৃশ্য দেখে বাবা বললেন, ‘চলো, ঢুকে পড়ি।’ এদিকে খুব ভিড়, সিট নেই একটাও। বাবা বসে পড়লেন সিঁড়িতেই। আমরাও তাই। স্টেজের মধ্যে তখন মীরাবাঈয়ের গান ‘মেরে তো গিরিধারী গোপাল’। বাবা হঠাৎ গলা ছেড়ে ওই গানটা গাইতে আরম্ভ করলেন। আমরা থ! বাবার দিকে তাকিয়ে দেখি ওঁর চোখ দিয়ে হু হু করে জল গড়াচ্ছে। আমরা তখন বাবার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, উনি আসলে কে?

আজ ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে একথা মনে হয় আরও। সত্যিই কে ছিলেন আমার বাবা অন্নদা মুন্সী? তাঁকে কতটুকুই বা ধরে রাখতে পারলাম? এমনতর প্রতিভা, এমনতর মানুষ কি এদেশে বিস্মৃত হওয়ার জন্য এসেছিলেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved