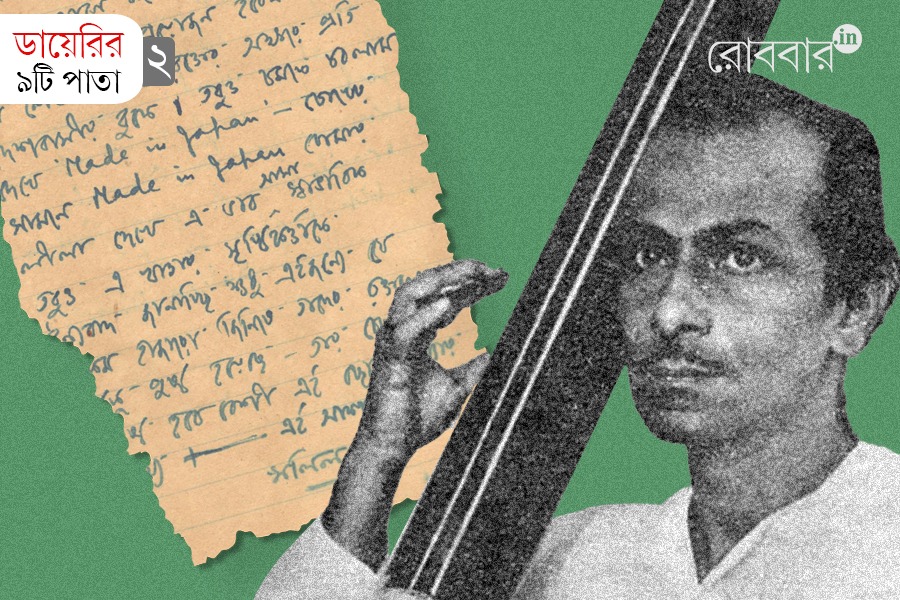

চারের দশকের গোড়ায় সলিল চৌধুরীর তখন নেহাতই প্রথম যৌবন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হরিনাভি থেকে কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে নিত্যদিন পড়াশোনা করতে আসা এক ছাত্র। বামপন্থী রাজনৈতিক বোধে হাতেখড়ি ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। দেশীয় রাজনীতি-দুর্ভিক্ষ-আন্তর্জাতিক যুদ্ধ– সব মিলিয়ে সলিল-সুহৃদ মৃণাল সেনের ভাষায় যা ছিল এক ‘মেটামরফসিস’, তেমন ঘনঘটার ভেতর দিয়ে চোখ-কান খোলা রেখে সলিলেরও প্রহরবৃত্তের ঢেউয়ে সন্তরণ, জাপানি আগ্রাসনের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাও যেখানে সমমাত্রাতেই শামিল। হয়তো তাঁর তৎকালীন সৃষ্ট গানগুলোয় সরাসরি এর অভিঘাত পাওয়া যায় না, তথাপি এক ধরনের ক্রোধ যে নিশ্চিতই গড়ে উঠেছিল চেতনায়, তার আকর নিদর্শন ১৯৪৩-এর নোটবই ‘রত্নকোষ’-এর এই পৃষ্ঠাটুকু।

১৯৪০-এর দশকের প্রারম্ভকাল– একদিকে তখন উপনিবেশ-বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের শেষ পর্বে উত্তাল ভারতবর্ষ, অন্যদিকে দুনিয়াজোড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ এসে পড়েছে এই দেশেরই শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ যখন সংবেদনশীল গণমনে ‘জনযুদ্ধ’-এ রূপান্তরিত মানবসভ্যতার সার্বিক কল্যাণার্থে। শহর কলকাতায় ১৯৪২-’৪৩-এর রাতগুলো তখন যেন হয়ে উঠেছিল আরও নিকষ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানি ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী আক্রমণের আঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল চট্টগ্রাম, ফেণি থেকে কলকাতা। আকাশে জাপানি বোমারু বিমানের মুহুর্মুহু অতর্কিত হানা, আর তলায় নিষ্প্রদীপ শহর– ‘ব্ল্যাক আউট’-এর ত্রস্ত প্রকোপে।

নাগরিক দৈনন্দিনে নেমে আসা সেই চরম দুঃসময় স্বভাবতই আচ্ছন্ন রেখেছিল সমকালীন শিল্প-সাহিত্যকেও। পরবর্তীতে যাঁরা গণনাট্যের সাংস্কৃতিক মঞ্চের প্রথম যুগের দিকপাল পুরুষ, যেমন বিনয় রায় গানে তুলে ধরছেন সেই ছবি আর প্রতিরোধের স্পর্ধিত আহ্বান– ‘হোই হোই হোই জাপান ঐ/ আইসে বুঝি হামার টারীত্/ বাইর্যাও গাঁয়ের গেরিল্লা জুয়ান…’। হরিপদ কুশারীর গানে ব্রিটিশ অত্যাচার আর দেশজ মুনাফাখোরের দাপাদাপির পাশাপাশি জনগণের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়–‘…আকাশে ঐ জাপানি বিমান, কে তারে রুখিবে বল…’। কিংবা চিনের ঐক্যবদ্ধ মানুষের সামনে জাপানের নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ার ইতিহাসে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের আস্থা– ‘…একতায় ভাই চিনের মানুষ হইল বলীয়ান/ ছয়টি বছর জাপানিরে করল যে হয়রান– রে…’। ঝোড়ো সেই সময়ের ইতিবৃত্ত সুকান্ত ভট্টাচার্যও লিখেছেন বন্ধু অরুণাচল দত্ত চৌধুরীকে, একটি চিঠিতে। পাশাপাশি লিখে গিয়েছেন একের পর এক যুদ্ধবিরোধী কবিতা। অর্থাৎ কলকাতায় জাপানি বোমাবর্ষণের ভয়াবহ স্মৃতি এঁদের চেতনায় গেঁথে গিয়েছিল, হয়রানি আর ক্রোধের যুগপৎ মিশেলে।

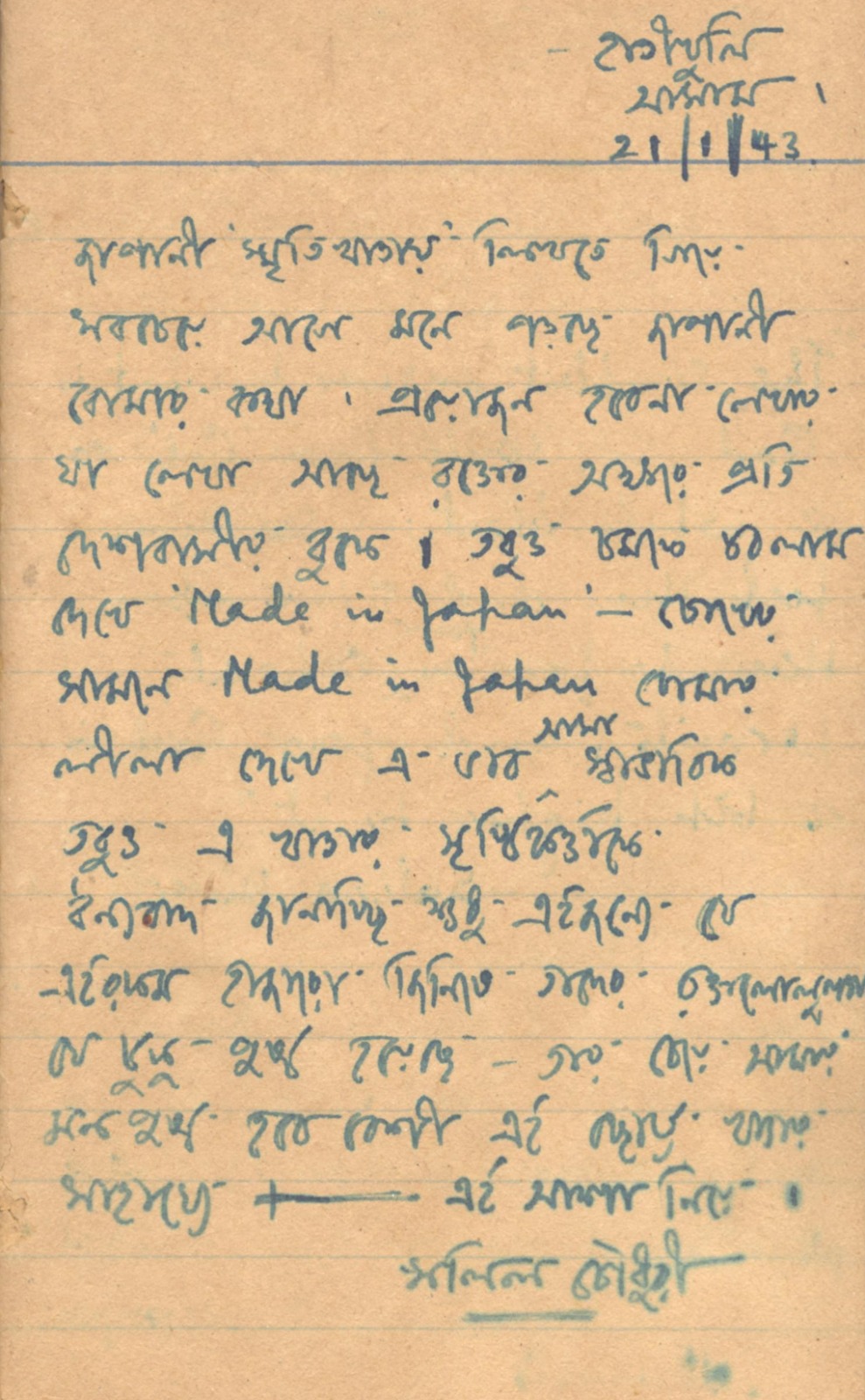

চারের দশকের গোড়ায় সলিল চৌধুরীর তখন নেহাতই প্রথম যৌবন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হরিনাভি থেকে কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে নিত্যদিন পড়াশোনা করতে আসা এক ছাত্র। বামপন্থী রাজনৈতিক বোধে হাতেখড়ি ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। দেশীয় রাজনীতি-দুর্ভিক্ষ-আন্তর্জাতিক যুদ্ধ– সব মিলিয়ে সলিল-সুহৃদ মৃণাল সেনের ভাষায় যা ছিল এক ‘মেটামরফসিস’, তেমন ঘনঘটার ভেতর দিয়ে চোখ-কান খোলা রেখে সলিলেরও প্রহরবৃত্তের ঢেউয়ে সন্তরণ, জাপানি আগ্রাসনের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাও যেখানে সমমাত্রাতেই শামিল। হয়তো তাঁর তৎকালীন সৃষ্ট গানগুলোয় সরাসরি এর অভিঘাত পাওয়া যায় না, তথাপি এক ধরনের ক্রোধ যে নিশ্চিতই গড়ে উঠেছিল চেতনায়, তার আকর নিদর্শন ১৯৪৩-এর নোটবই ‘রত্নকোষ’-এর এই পৃষ্ঠাটুকু। অংশটুকু লিখেছিলেন কোনও ছুটির অবসরে আসামের হাতীখুলিতে বসে, যেখানকার চা-বাগানের চিকিৎসক হিসাবে তখন কর্মরত সলিলের পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী। শক্ত মলাট-বাঁধাই ছোট্ট নোটবুকটির ওপরে ‘Made in Japan’– শব্দগুলো যেখানে তাঁকে ভাবাচ্ছে, ভাবিয়ে তুলছে– ‘মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর কালো আকাশ’-এর চাপকেই শিরোধার্য করে। মানবসভ্যতাবিরোধী শক্তিকে প্রত্যাখানে কলমকেই হাতিয়ার করে নেওয়ার অঙ্গীকারে। সে ছিল এক তরুণমনের ভাবনাচিন্তার গতিপথকে ঠিকঠাক নির্দেশে চালিত করার মকশো পর্ব। যার ক্রম-উত্তরণে জীবন-উপান্তেও সলিল চৌধুরী লিখে গিয়েছেন যুদ্ধের বীভৎসার বিরুদ্ধে শান্তি ফেরানোর অঙ্গীকারের গান– ‘চলছে আজ চলবে কাল/ শান্তির এ মিছিল।/ যত না দিন যুদ্ধবাজ ফেলবে অস্ত্র তার…’।

……..

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: অন্তরা চৌধুরী, শুভঙ্কর দে

ডায়েরির ৯টি পাতা, পড়ুন এক ক্লিকে

প্রথম পর্ব সলিল চৌধুরী নোটবইয়ে এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্কেচ

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved