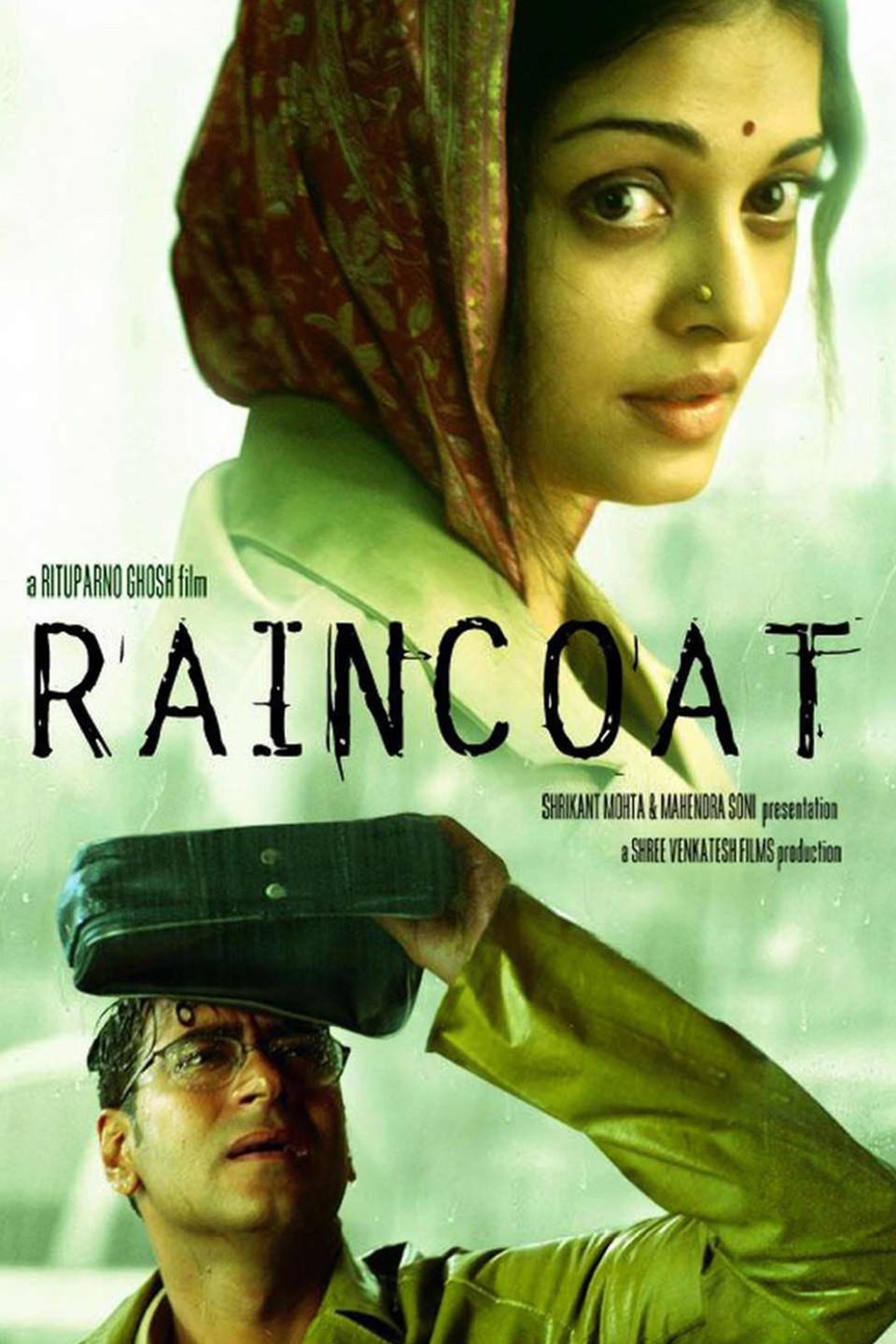

রেনকোটের রঙখানা আমি কোনওকালেই ঠাওর করতে পারি না ঠিকমতো। কিন্তু এতকাল পরেও অন্নু কাপুর ছাপিয়ে যায় সব্বাইকে, প্রতিবারের মতোই। ঘর জুড়ে থাকা ঘষা কাচ এবং ঠাসা এন্টিক আসবাবপত্রগুলো যেন, দু’জনে দু’জনকে, নিজেদের পুরনো সম্পর্কের ভারের সঙ্গে মিথ্যে বর্তমান মিশিয়ে যে একটা ঝাপসা রূপকথা শোনাতে থাকে বারবার, সেটাকেই ইঙ্গিত করে। কতবার ভেবেছি, এই ২০২৫-এ দাঁড়িয়ে গল্পটা যদি ঋতুদা বানাত, তাহলে কেমন হত?

১.

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি

সারা সিনেমার পর্দা জুড়ে ডিফিউজড আলো এমনভাবে ছড়িয়ে থাকে, যেন গতজন্মের মরা প্রেমিকের সকল দেনা একটা কালো মহিষের পেটের ভিতর জমা হয়ে আছে, আসছে জন্মে আমাদেরকে কোলে তুলে বিষ খাওয়াবে তাই। আর এই জন্মে দু’জনে তখন একটানা বৃষ্টি ভরা শহরের নোংরা পচা ড্রেন থেকে স্নান সেরে উঠি, ‘ফির পুরা না হোয়ি আস্নান’। তবুও ক্যামেরায় ছায়ার এত অভাব কেন? আমরা দর্শকরা ‘পারো’-কে পরিষ্কার দেখতে পাই, কিন্তু গুটখা খাওয়া মনোজ তার প্রাক্তন প্রেমিকার ঐশ্বর্য ভরা অভাবী বদনখানা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না। মিথ্যে বাড়িওয়ালিকে মোমবাতির পিছল আলো এনে প্রমাণ দিতে হয়, যে তার স্বামী তাকে মারধোর করে না। এর ঠিক পরেই, সিনেমা শুরুর প্রায় আধ ঘণ্টার মাথায়, স্ক্রিনে একটা ফেড টু ব্ল্যাক হয়, তারপর আবার ব্ল্যাক থেকে ফেড ইন করে দৃশ্য শুরু হয়। আমরা দেখি, দু’জনে মিলে একটা বিছানার চাদর আর বালিশ ঠিকঠাক করছে। সিনেমার ক্ষেত্রে একটা স্পেসের মধ্যেই যখন গল্প ঘোরা-ফেরা করে, তখন দৃশ্যান্তর বোঝাতে বা মাঝে অনেকটা সময় কেটে গেছে বোঝাতে, সম্পাদনার এরকম ব্যবহার খুবই প্রচলিত।

‘ওজু’ হলে ঘরের কোনও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুকে বা চলমান শহরের কোনও ছবিকে দুই দৃশ্যের মধ্যে ধরে রেখে, মধ্যিখানের বয়ে যাওয়া সময়টাকে দর্শকের ভাবনায় খুব মসৃণভাবে বুনে দিত। এক্ষেত্রে তা হয় না। এর আগে এবং পরেও, সিনেমা জুড়ে বহুবার সম্পাদনার এরকম ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু আমার রেনকোট খোলা মনে শুধু খোঁচা দিতে থাকে একটাই সোনালি-রুপোলি কাঠি, এই অবাঞ্ছিত বিছানা গোছানোর আগে ওরা দু’জন কী করছিল তাহলে? মাঝের ভেসে যাওয়া এক সমুদ্রকাল সময়ে, ভাগলপুরের বনলতা কি তাকে দু’-দণ্ড শান্তি দেয়নি? ব্রজভাষায় কি ধুয়ে যায়নি, ‘পিয়া তোরা ক্যায়সা অভিমান?’

‘সে কি জানিত না এমনি দুঃসময়

লাফ মেরে ধরে মোরগের লাল ঝুঁটি।’

২.

কিসি মৌসম কা ঝোঁকা থা

রেনকোটের রঙখানা আমি কোনওকালেই ঠাওর করতে পারি না ঠিকমতো। কিন্তু এতকাল পরেও অন্নু কাপুর ছাপিয়ে যায় সব্বাইকে, প্রতিবারের মতোই। ঘর জুড়ে থাকা ঘষা কাচ এবং ঠাসা এন্টিক আসবাবপত্রগুলো যেন, দু’জনে দু’জনকে, নিজেদের পুরনো সম্পর্কের ভারের সঙ্গে মিথ্যে বর্তমান মিশিয়ে যে একটা ঝাপসা রূপকথা শোনাতে থাকে বারবার, সেটাকেই ইঙ্গিত করে। কতবার ভেবেছি, এই ২০২৫-এ দাঁড়িয়ে গল্পটা যদি ঋতুদা বানাত, তাহলে কেমন হত? বিভূতিভূষণের ‘মৌরীফুল’-এ ছিল একটি গ্রামের গরিব বউ ও একজন শহরের বড়লোক এয়োতি মেয়ের সই পাতানোর গল্প। যে গল্পের শেষে গ্রামীণ দরিদ্র বধূটি শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে মারা পড়ে। সিনেমায় হয়তো বউটি মারা না গিয়ে, তিল তিল করে বেঁচে থাকত। মাঝখানে কেটে যেত প্রায় বছর দশেক সময়। ততদিনে শহরের বউটির স্বামীর অবস্থাও আর আগের মতো নেই। এরপর আবার দু’জনের দেখা হত, কোনও বৃষ্টিভেজা দুপুরের বদ্ধ ঘরে নয়, অথবা নদীর তীর তীর জলের ওপর ভেসে থাকা কোনও জলযানের ভিতরেও নয়, বরং মৌরিফুলের ক্ষেতের ভিতর এক পড়ন্ত গোধূলি আলোয়। তখন একে অপরকে কী বলত তারা? জানতে ইচ্ছা করে, নিজেদের রোজকার প্রেমহীন রূপকথাদের কীভাবে লুকিয়ে ফেলে, মিথ্যে গল্পের ছলে একে অন্যের আঁচলের খুঁটে গোপনে বেঁধে দিত গতবারের না দেওয়া আংটিগুলোকে। রেনকোটের বদলে পুজোর থালায় গোপনে বদল করে নিত একে অপরের ঋণ, অভাব আর না বলা অসুখদের হয়তো বা। ‘গিফট অফ দ্য মেজাই’-তে দু’জনে দু’জনার অমূল্য উপহারগুলো পেয়ে, একে অপরের বুকের মাঝে মুখ গুঁজে কাঁদবার অবকাশ পায়। কিন্তু মনোজ বসুর ‘প্রতিহিংসা’-তে লেখক গল্পের শেষটুকু করে তোলেন আরও করুণ এবং নিষ্ঠুর। ওখানে গল্পের শেষে একে অপরের অশ্রুভেজা নিধিটুকু, বাড়িভাড়া আর কানের দুলগুলোকে নিয়ে, উদযাপনে মেতে উঠতে পারে না তারা। কারণ ‘ও. হেনরী’ তাদের অন্তত এক ছাদের তলায় রেখেছিল।

এখানে গল্পের নায়ক-নায়িকা তা পারে না। পরদিন ‘রিনা’-এর বাড়ি ‘পঙ্কজ’-কে লুকিয়েই যেতে হবে, যদি সে যায় এবং গিয়ে দেখবে হয়তো পাওনাদারদের জুলুমে স্বামীর সঙ্গে রিনা বাসার ঠিকানা বদল করে ফেলেছে ততক্ষণে। চিত্রনাট্যকার ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে এখানে শুধু জুড়েছে, মানিব্যাগে গুটখা রাখা অজয় দেবগনের যে বড়লোক বন্ধু আছে, তার বউয়ের একটা টলটলে অতীত। যে নায়ককে পরোক্ষভাবে কাঁধ দেয়, শেখায় কীভাবে বাথরুমের কল খুলে কাঁদতে হয় এবং বোঝায় যে, রাতে ঘুম না আসলে ঘুমের ওষুধের সাহায্য নেওয়াটা কোনও দোষের হয় নয়। মূল গল্পে রিনা ও পঙ্কজের বিয়ের কথা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু সে বিয়ে ভেঙে যায়। আর এখানে পরিচালক দেখান তাদের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ফলে পুরো গল্পটা ‘প্রতিহিংসা’ থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে ‘অভিমান’-ভেজা একটা রেনকোটের গল্প হয়ে ওঠে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দ ভৈরবী’ থেকে গুলজারের ‘তসবীর তিরছি কর গয়া হ্যায়’, এসব কিছুর জন্যই চিত্রনাট্যকার হিসাবে ঋতুপর্ণের কাছে অবশ্যই শিখি। কিন্তু দুঃখ লাগে, যখন ক্রেডিট লিস্টের কোথাও মনোজ বসুকে খুঁজে পাওয়া যায় না, যেভাবে রীতা কয়রাল-এর নাম ‘বাড়িওয়ালা’-এর সময় শোনা যায়নি।

‘ইয়ে বারিশ গুনগুনাতি থি

ইসি ছৎ কি মুন্ডেরো পর

ইয়ে ঘর কি খিড়কিয়ো কে কাচ পর

উংলি সে লিখ জাতি থি সন্দেশে।’

৩.

মেরি জান, মুঝে জান না কাহো

সিনেমা শেষ হওয়ার পরের গল্পটায় আমি গীতা দত্তকে দেখতে পাই, যেখানে শেষজীবনে অভিমান দেখানোর আর কেউ থাকে না। রেনকোট পরে বর্ষা-ধোয়া দুপুরে পুরনো প্রেম আর আমাদের ঠিকানা খুঁজে নেয় না। তার বদলে বৃষ্টিস্নাত একটা রাত তৈরি হয়। কাকভেজা হয়ে শুটিং-এ ভাড়া দেওয়া এন্টিক আসবাবপত্রের মতোই আমাদের দিনগত পাপক্ষয়রা সব ফিরে ফিরে আসে এবং গান গায়, ‘আকেলে হাম নদীয়া কিনারে’। ‘মেরী জান’ গানখানা প্রায় শুরুর দিকে স্বপ্না মুখার্জি-এর ভুলে যাওয়া গলায় নীরু-এর হয়ে, আমরা মনোজের সঙ্গে সঙ্গে শুনতে থাকি। অন্যদিকে, ১৯৭১ সালে বাসু ভট্টাচার্য একটা ভঙ্গুর দাম্পত্য জীবনের গল্প বলতে থাকেন। সেই ঝমঝম করে আবার বৃষ্টি ফিরে আসে। কানু রায় গুলজারের কথায় সুর দেন। পিছনে শুধু বাজতে থাকে একটাই ইনস্ট্রুমেন্ট, ভাইব্রাফোন। ক্লান্ত গীতা দত্ত গেয়ে চলেন ক্লান্তিহীন একটা প্রেমের গান। আমরা দেখি ঠিক ‘দেবদাস’ সিনেমার মতোই বিয়ের আগে ‘পার্বতী’-এর সামনে অসহায় নায়ক এসে দাঁড়ায়। ‘হাম দিল দে চুকে সনম’-এর মতো নায়িকা শেষমেশ বরের সঙ্গেই থেকে যায়। শুধু মায়া লাগে, ঐশ্বর্য যখন বিমল খাওয়া নায়কের মিথ্যে সেক্রেটারির ওপর ঈর্ষা করে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ফেলে আর আমরা খামোকা ছাতা হারিয়ে ফেলি, রেনকোট নয়।

‘সুখে সাওন বরস গয়ে

কিতনি বার ইন আঁখো সে

দো বুন্দে না বরসে

ইন ভিগি পলকো সে’

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved