আমি নাম করছি না, তবে সেই সময়কার শুধুমাত্র শিল্পবিষয়ক অসামান্য একটা পত্রিকা তাদের ছবির খবরাখবরে জায়গা দেয়নি প্রকাশের ফুটপাথে প্রদর্শনীর সংবাদ। যেখানে নীরদ মজুমদারের ছবির প্রদর্শনীর রিভিউ লেখেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জার্মানিতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের যাত্রা নিয়ে খবর থাকে, অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ার জন্য গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার কারণে অভিনন্দন জানানো হয়, ছবি আঁকতেন বলেই ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে আনন্দপ্রকাশ করা হয়, চিত্রশিল্পী হওয়ায় রাজমাতা সুচারু দেবীর প্রয়াণের বড় রিপোর্ট বেরয়, সেখানে প্রকাশের মতো উঁচু মাপের শিল্পীর ফুটপাথে প্রদর্শনী করার খবর কী করে বাদ পড়েছিল, জানি না।

শতায়ু কি মানুষ হয় না? হয় তো! ধরে নিচ্ছি, তিনি এখনও নিয়ম করে তাঁর পলতার বাড়িতে বসে পুরু আউটলাইন বাঁচিয়ে নোলেদার নাকে লালচে আভা মাখান। আর ৬৬ বছর আগে কলকাতার কোনও বিস্মৃত ঘটনার কথা তাঁর মুখ থেকে শুনতে এই সেদিন আমি পলতায় হাজির হয়েছি।

তিনি– শ্রী অহিভূষণ মালিক জানাচ্ছেন, অতক্ষণ ধরে কথা তিনি বলতে পারবেন না, তবে যেটুকু যা মনে আছে, লিখে দেবেন। সত্যি সত্যিই সপ্তাখানেক পরে সে লেখা আমি হাতে পেয়েছি।

তিনি লিখেছিলেন–

নমস্কার। আমি একজন বিস্মৃত আর্ট ক্রিটিক। একসময় আমি কলকাতার চিত্রপ্রদর্শনীর রিভিউ লিখতাম। তবে সমালোচনা লেখার সময় নিজের নাম ব্যবহার করতাম না। লিখতাম ‘কলারসিক’ অথবা ‘চিত্রগ্রীব’ ছদ্মনামে। চিত্রিত গ্রীবা যার, সে-ই চিত্রগ্রীব। যেমন জিরাফ। পারাবতও। তো এই ছদ্মনামটাই নিয়েছিলাম। শব্দটা বেশ লেগেছিল।

নিজের এক পূর্বস্মৃতির কাহিনি এখন আপনাদের শোনাতে বসেছি। ‘কাহিনি’ বললে গালগল্প মনে হতে পারে। তেমনটা নয়। সত্য ঘটনা। বিরল। অভিনবও। ১৯৫৯-এ, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই এক পত্রিকা-সম্পাদক আমাকে বললেন, আর্ট কলেজের কোনও প্রাক্তনী ফুটপাথে চিত্রপ্রদর্শনী করছে। আমায় রিভিউ লিখতে হবে। আপনাদের মনে হতে পারে, সত্যি কোনও পেইন্টার রাজপথে ছবির পসরা সাজিয়েছিলেন? বিশ্বাস হবে না হয়তো! আমি কিন্তু ব্যাপারটা জানতাম। প্রদর্শনী আয়োজনের নেপথ্যে আমার একটু-আধটু ভূমিকাও ছিল। তাই এতদৃশ দায়িত্ব পেয়ে খুশি হয়েছিলাম।

আপনাদের কেউ কেউ প্রেমেন্দ্রবাবুর লেখায় পড়ে থাকতে পারেন, কোনও কিশোরের কথা। কালীঘাট অঞ্চলে গলির ধারে পটশিল্পীর পট আঁকা দেখে যে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে। আমিও বেহালায় একবার এক মেলায় মাটির সরায় লোকশিল্পীর রঙে চোবানো মোটা তুলিতে প্রতিমার চোখ আঁকতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখন তো জানতাম না, আর্ট কলেজের প্রাক্তনীকে কোনওদিন ফুটপাতে এগজিবিশন করতে দেখব!

আমাদের শহরে নানা প্রদর্শনীর গল্প শুনে থাকবেন আপনারা। আমি দেখেছিও। রোলস রয়েস বা ওইরকম মহার্ঘ্য গাড়ি চেপে সুগন্ধ ছড়িয়ে প্রদর্শনী কক্ষে পৌঁছে ছবির সামনে দাঁড়িয়েছেন বিত্তশালীরা। ছবি পছন্দ হলে অগ্রিম দিয়ে বায়না করেছেন। প্রদর্শনীর শেষদিন লোক পাঠিয়ে বাকি টাকা মিটিয়ে খবরের কাগজে মোড়া ক্যানভাস নিয়ে গিয়েছেন– এসব নিজের চোখে দেখা। চারের দশকের গোড়ায় ‘ক্যালকাটা গ্রুপ’ পরপর তিন শিল্পীর প্রদর্শনী করেছিল। গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, সুভো ঠাকুর। কালীঘাটের লেক রেঞ্জে এস. আর. দাস রোডের স্টুডিয়োয়। ওই গ্রুপের অন্য একটি প্রদর্শনীতে একবার হাজির হলেন মে. কেসি নামে এক মেমসাহেব। তিনি ছিলেন বাংলার তখনকার গর্ভনরের স্ত্রী। তিনি নিজেও ছবি আঁকতেন। শহরের আর্টিস্টদের কাজ মেমসাহেবের এত ভালো লাগল, গর্ভনমেন্ট আর্ট স্কুলের প্রথম যৌথ প্রদর্শনীরই ব্যবস্থা করে ফেললেন। সেটা ১৯৪৫ সালের ঘটনা, তখন আমার বয়স ২০ বছর হবে। আমি শুনেছিলাম অনেক পরে।

তখনকার ছবি কেনার ব্যাপারটা ছিল বিত্তশালী কলানুরাগীর নিজেদের জাহির করাও। তাঁরা ফরাসি কায়দায় আর্ট গ্যালারিকে ‘সাঁলো’ বলতেন। ওদিকে আর্টিস্টরা প্রায় প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত বাড়ির, বা গরিবগুর্বো। শিল্পীরা এহেন ‘কেতা’ সহ্য করতেন। এই জায়গায় ‘রেবল’ হলে চলত না। ছবি বিক্রি না হলে খাবেন কী! ক্যানভাস, কাগজ, রং কেনার রেস্ত আসবে কোথা থেকে? প্রাচীনকাল থেকেই শিল্পীরা ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য উৎসুক। উপায় ছিল না। কেউ কেউ মজা করে বলতেন, ক্যামেরা নিয়ে ঘোরার মতো ওঁদের রং-তুলি হাতে রাজাবাবুর সঙ্গে চক্কর মারতে হত। অনেকে ঠাট্টা করতেন– রাজা ক্লিন শেভ করলেও রাজসভার শিল্পীদের সে দৃশ্য আঁকতে হত!

রাজা, জমিদারের পাট চুকতে আর্টিস্টদের দরকার পড়ল নতুন পৃষ্ঠপোষক। এগিয়ে এলেন একদল শহুরে ধনবান, কয়েকজন শিল্পপতি। তাঁরা ছবির মাথামুণ্ডু বুঝতেন কি না, সংশয় আছে। তবে ওঁরা জানতেন, ড্রয়িংরুম বা আপিসে ‘ভিজিটর’ ওইসব ফ্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে। তাতে নিজের মহিমা জাহির করা হবে। মানুষ বলবে, এত ধনী হয়েও ছবি কিনতে হাজার হাজার টাকা খরচ করেন! যে ট্র্যাডিশন এখনও চলছে!

বিত্তশালীদের কেউই ছবি বুঝতেন না– বলা অবশ্য অনুচিত। কেউ কেউ ছবি ভালোবাসতেন। হৃদয়ঙ্গমও করতেন। শিল্পীদের মর্যাদা দিতেন। আমরাও জানতাম, ধনীর খেয়াল না থাকলে শিল্পীর বাড়িতে বাজার হবে না। রিভিউয়েও তাই পৃষ্ঠপোষকদের আমরা কখনও কটাক্ষ করতাম না। তাতে তো আঁকিয়েদেরই ক্ষতি!

প্রচুর খেটেখুটে, অনেক তথ্য সংগ্রহ করে বিনয় ঘোষ মহাশয় মত দিয়েছিলেন, কলকাতা ভারতের ‘আধুনিক সংস্কৃতিকেন্দ্র’ হওয়ার নেপথ্যে ছিল ইউরোপীয় শিল্পীদের রুটি-রুজির প্রয়োজনে আমাদের শহরে আগমনও। বিদেশে ভিক্টোরিয়ান রীতিতে প্রশিক্ষিত শিল্পীরা পোট্রেট, ল্যান্ডস্কেপ আঁকতেন। বিনয়বাবু তখনকার কাগজে অনেক বিজ্ঞপ্তি দেখলেন, আমাদেরও দেখালেন। যেখানে জাহাজ থেকে নেমেই শিল্পীরা নিজেদের আগমনবার্তা জানাচ্ছেন। বিদেশি ছবিও বিক্রি হত কলকাতায়। ১৭৮৪-র এক বিজ্ঞাপনে জনৈক মিস্টার কুইরোস জানিয়েছিলেন, ইউরোপের ‘মাস্টার’ শিল্পীদের ছবির মালিক তিনি এবং সেগুলি লটারিতে বিক্রি করবেন। ওয়ারেন হেস্টিংসও নিজের সংগ্রহে থাকা ছবি বিক্রি করতে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

সেইসব ছবি কিনতেন শীল, লাহা, মল্লিকদের মতো বড়-বাড়ির মানুষ। শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব, ঠাকুর পরিবারের ধনীরাও বিরাট মূল্যে বিদেশিদের আঁকা ছবির ক্রেতা বলে জেনেছিলেন বিনয়বাবু। এই জানা কিন্তু সত্যনিষ্ঠ। কোম্পানির পয়সায় ফুলে-ফেঁপে ওঠা বাঙালিবাবুরা সমুদ্র ডিঙিয়ে আসা আর্টিস্টদের দিয়ে পেল্লাই প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিতেন। বিলিতি শিল্পীরা অবশ্য কলকাতার নানা ছবিও এঁকেছিলেন। কখনও কখনও সেসব ছবির বিষয় বাংলার পালাপার্বণ, কখনও বা পোশাক-পরিচ্ছদ। বিনয়বাবুর মনে করেছিলেন, তাঁদের আঁকা ছবি বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একদম ঠিক কথা। তবে পুরনো সেইসব বিজ্ঞপ্তিতে প্রদর্শনীর কোনও খবর তিনি সম্ভবত খুঁজে পাননি।

যে কাহিনি বলতে এই বয়সে খাতা-কলম নিয়ে বসেছি, এবার সে প্রসঙ্গ। কলকাতা শহরের ফুটপাথের সেই চিত্রপ্রদর্শনীর কাহিনি। শুরুতে মনে হত, এদেশের প্রেক্ষিতে তা যুগান্তকারী। অথচ অনেকেই সে ইতিহাস জানেন না। তাই কিছু লিখব মনস্থির করলাম। পরে মনে হল, নতুনত্ব থাকলেও প্রদর্শনীটিকে ‘যুগান্তকারী’ বলা যাবে কি না, তর্কসাপেক্ষ। আমি নিজেও বিশেষণটি সুপ্রযুক্ত কি না, ভেবে দ্বিধাগ্রস্থ। তাই ওই পটুয়াদের গল্প বললাম। রাস্তার ধারে মাটির সরায় আঁকা ছবি বিক্রির স্মৃতিও মনে পড়ল।

এখানে যোগ করব, আর একটা প্রদর্শনীর কথা। যা হয়েছিল রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের এক চায়ের দোকানে। আমার বয়স তো অনেক হল, এখন আর কী করে মনে থাকবে কোন দোকান সেটা! তবে সালটা যে ১৯৫০, তা কিন্তু দিব্যি মনে আছে। যাঁর ছবির এগজিবিশন, তিনি নরেশ সেনগুপ্ত মহাশয়। ল্যান্ডস্কেপ আঁকতেন। আর্ট স্কুল থেকে পাস করার পরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাওয়া বদল করতে অনেকটা সময় ছিলেন রাঁচিতে। সেখানেই প্রাণের সুখে আঁকলেন প্রকৃতি, স্থানীয় মানুষ। সে-ই সব ছবি নিয়েই তিনি প্রদর্শনী করেন চায়ের দোকানে। মোট ৫১টি ছবি। এত ছবি তো খড়ের চাল দেওয়া দোকানে টাঙানো যাবে না– দোকানটা পাকা বাড়িতেই ছিল। লোকজন চা খেতে খেতে ছবি দেখত। তবে সেখান থেকে ছবি বিক্রি হয়েছিল কি না, আজ আর মনে নেই। এমনিতে নিসর্গচিত্র এঁকে অনেক আর্টিস্টের নামডাক হলেও নরেশবাবুর কথা বিশেষ আর শোনা যায়নি।

কলকাতার অখ্যাত শিল্পীদের তখন একক প্রদর্শনীর বিশেষ সুযোগ ছিল না। নরেশবাবু প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল, ‘অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মোটা টাকা দিয়ে হল ভাড়া করে, ছবির ফ্রেম করে, মাউন্ট করার জন্য আরও কিছু অর্থব্যয় করে প্রদর্শনী করা হল। শিল্প-অনুরাগীরা হয়তো এসে, মৌখিক প্রশংসাও করে গেলেন, ছবি একখানাও বিক্রি হল না। ফলে বেশ কিছু টাকা লোকসান দিয়ে শিল্পীকে ছবি বাক্সবন্দি করেই রাখতে হয়, ভবিষ্যতে উই আর পোকার কবলেই সেগুলির পরিসমাপ্তি ঘটে।’

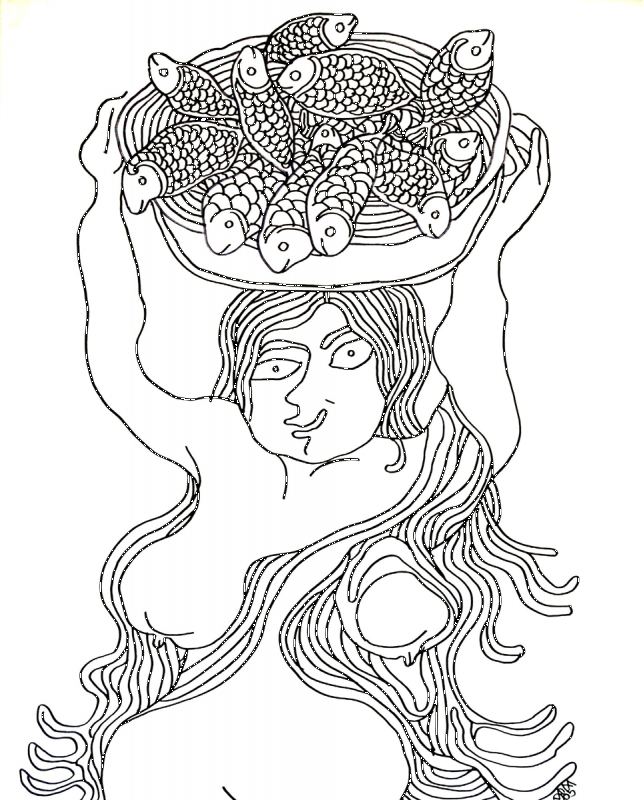

রাস্তার ধারের চায়ের দোকান ফুটপাথ নয়। বেশি হলে, গলির ধারে চায়ের দোকান বলা যায়। কিন্তু ফুটপাথের প্রদর্শনীটা ছিল ফুটপাথেরই। যার প্রদর্শনী– সে প্রকাশ কর্মকার। পত্রিকার রিভিউয়ে যাকে ‘প্রকাশবাবু’ সম্বোধন করেছিলাম। এমনিতে নাম ধরে ডাকতাম। প্রকাশ কার পুত্র জানেন কি? শিল্পী প্রহ্লাদ কর্মকারের। পাশ্চাত্য ঘরানায় তিনি ছবি আঁকতেন। বিশেষ করে তাঁর আঁকা রাতের দৃশ্যগুলো অসামান্য! গর্ভনমেন্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। ময়মনসিংহ থেকে এসে ছবি আঁকার পাঠ নেন জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে। তো আর্টিস্ট-পিতার প্রয়াণের পরে টাকাপয়সা না থাকায় প্রকাশ আর্ট কলেজে বছর খানেক কাটিয়ে আর্মিতে নাম লিখিয়ে ফেলেছিল। এখানে বলি, প্রহ্লাদবাবু ঠিক কেমন ছবি আঁকতেন, তা জানার সুযোগ কম। তবে মানুষজন আঁকতে ভালোবাসতেন। আমেরিকায় এক প্রদর্শনীতে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন। মধ্য-কলকাতায় তাঁর স্টুডিয়ো ছিল। যেখানে প্রথম তাঁর ছাত্র, সঙ্গীরা ন্যুড স্টাডির সুযোগ পান। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তাঁর স্টুডিয়ো, সব ছবি পুড়িয়ে ফেলা হল। যা প্রকাশের মনে স্থায়ী ক্ষত হয়ে থেকে গেল। এমনিতে প্রকাশদের পূর্বপুরুষরা সব স্বর্ণকার। প্রহ্লাদবাবু তাঁর পিতার সোনার উপর কারুকাজ করা দেখে ছবি আঁকার প্রেরণা পেয়েছিলেন। প্রকাশের অনুপ্রেরণা ছিলেন প্রহ্লাদবাবু।

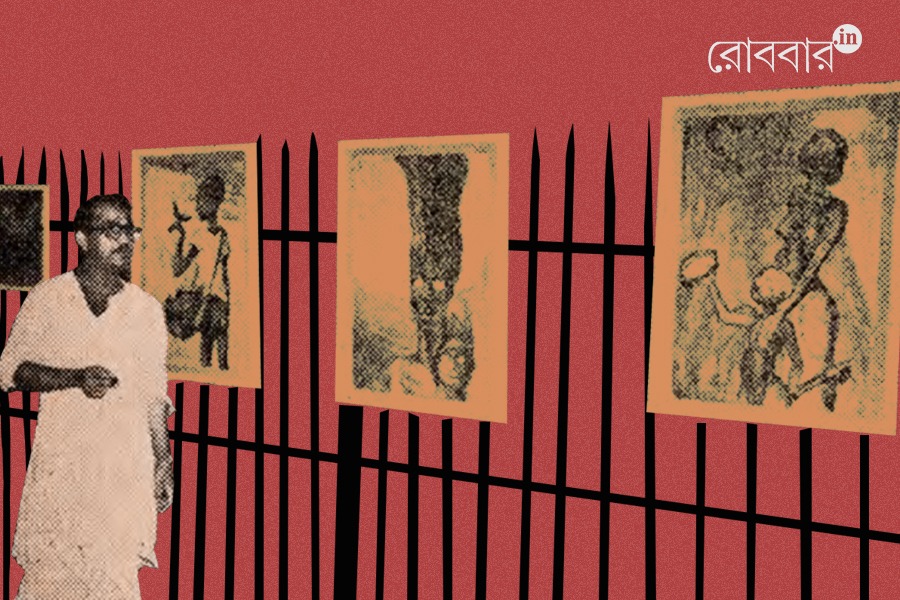

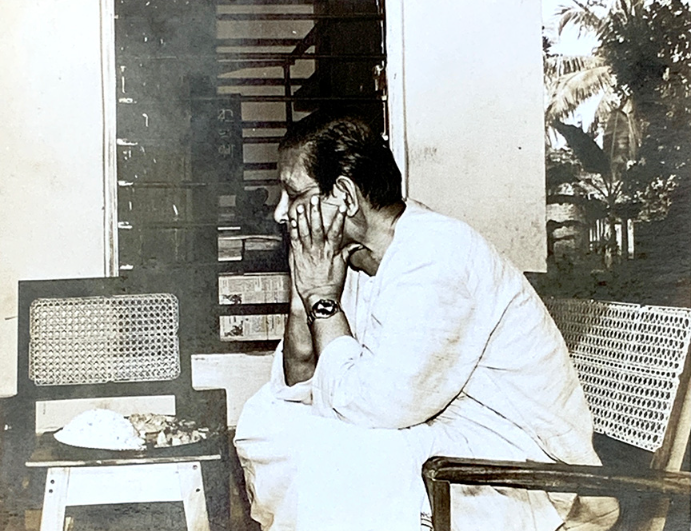

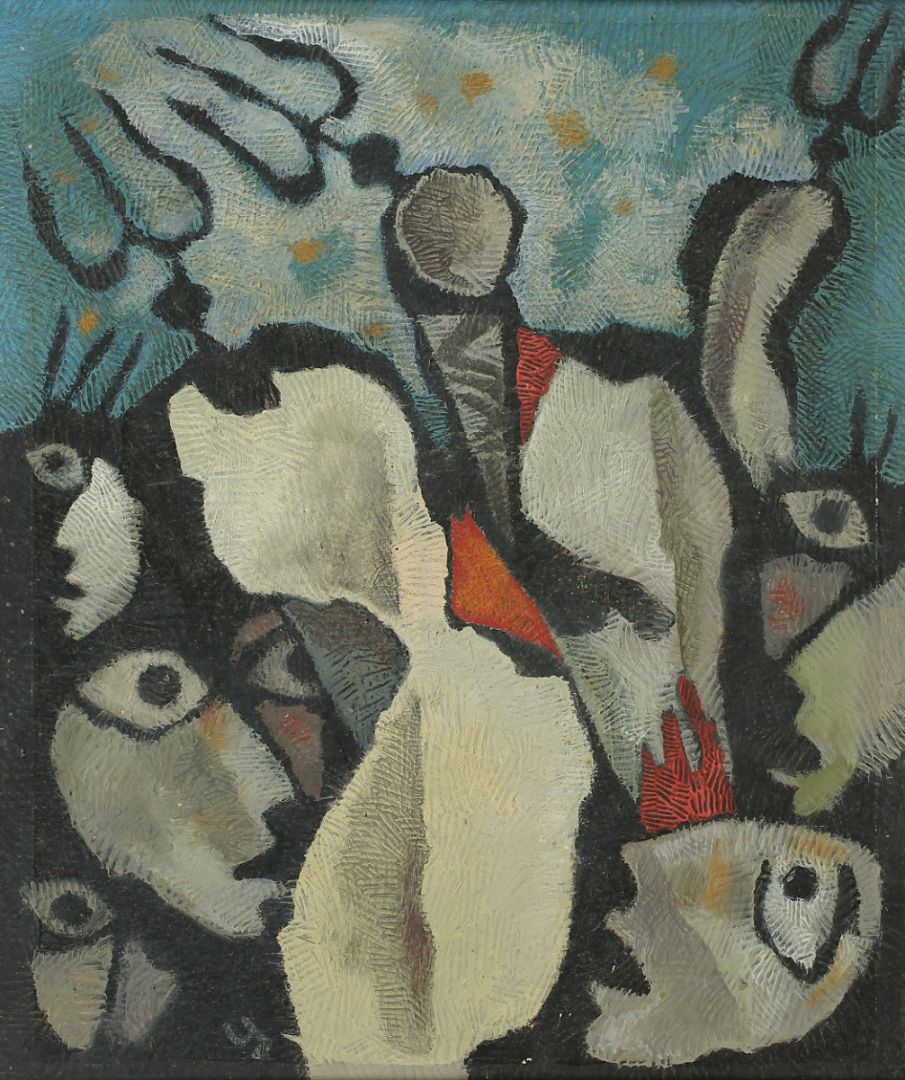

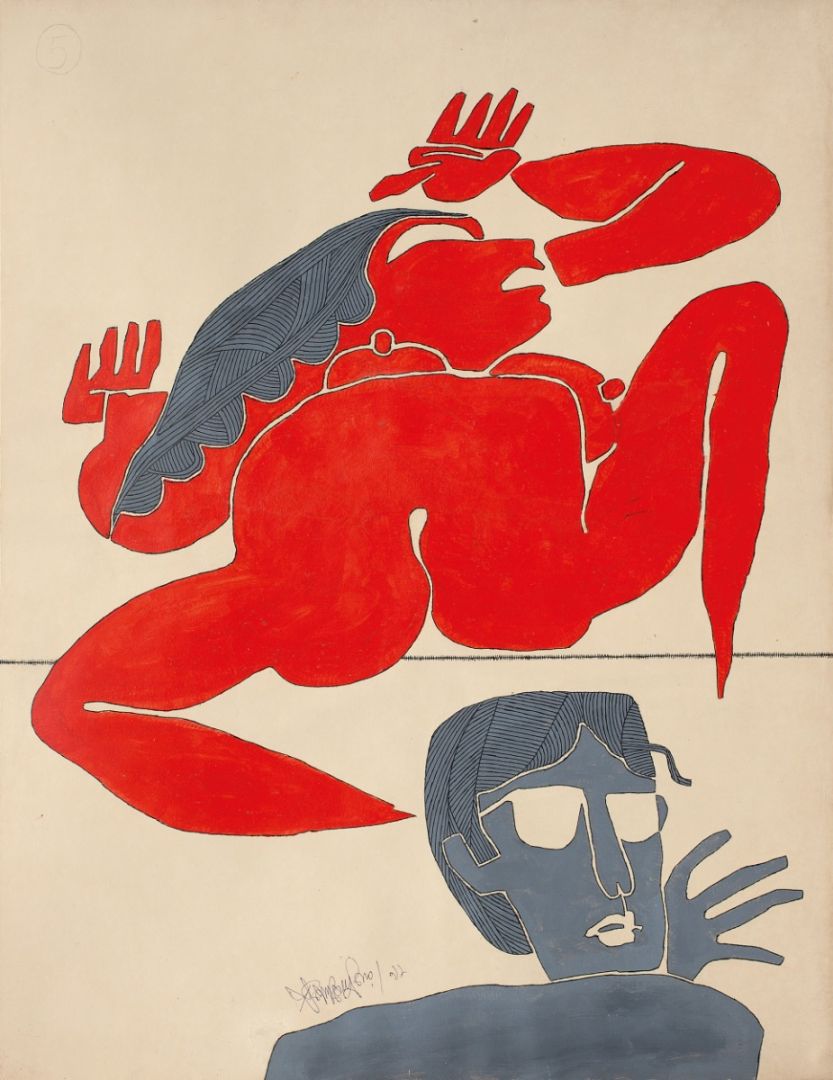

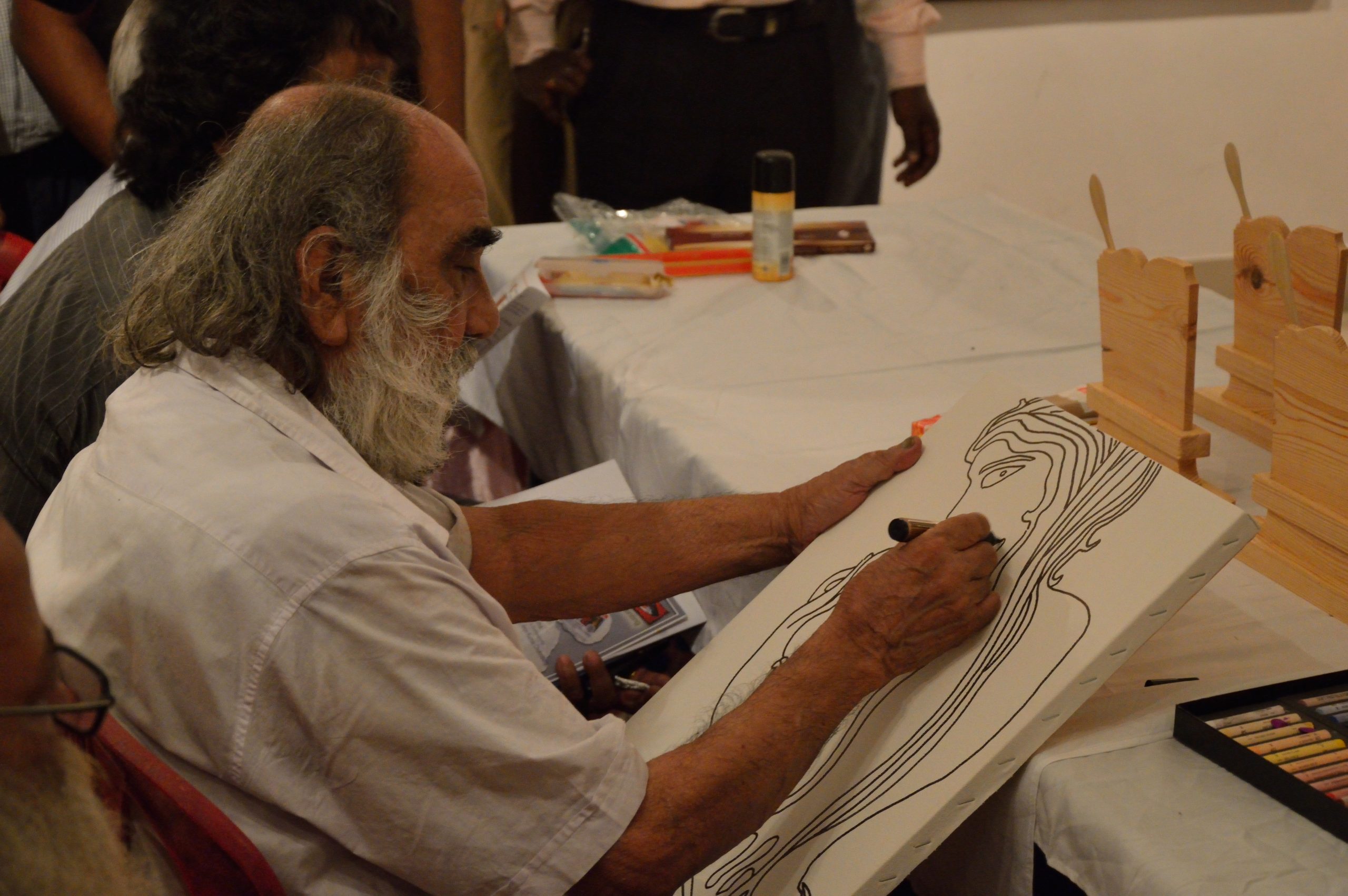

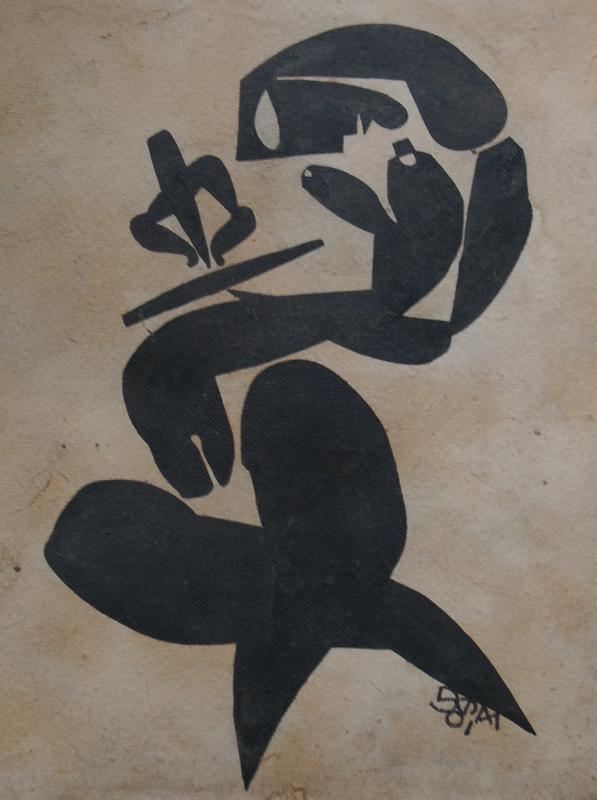

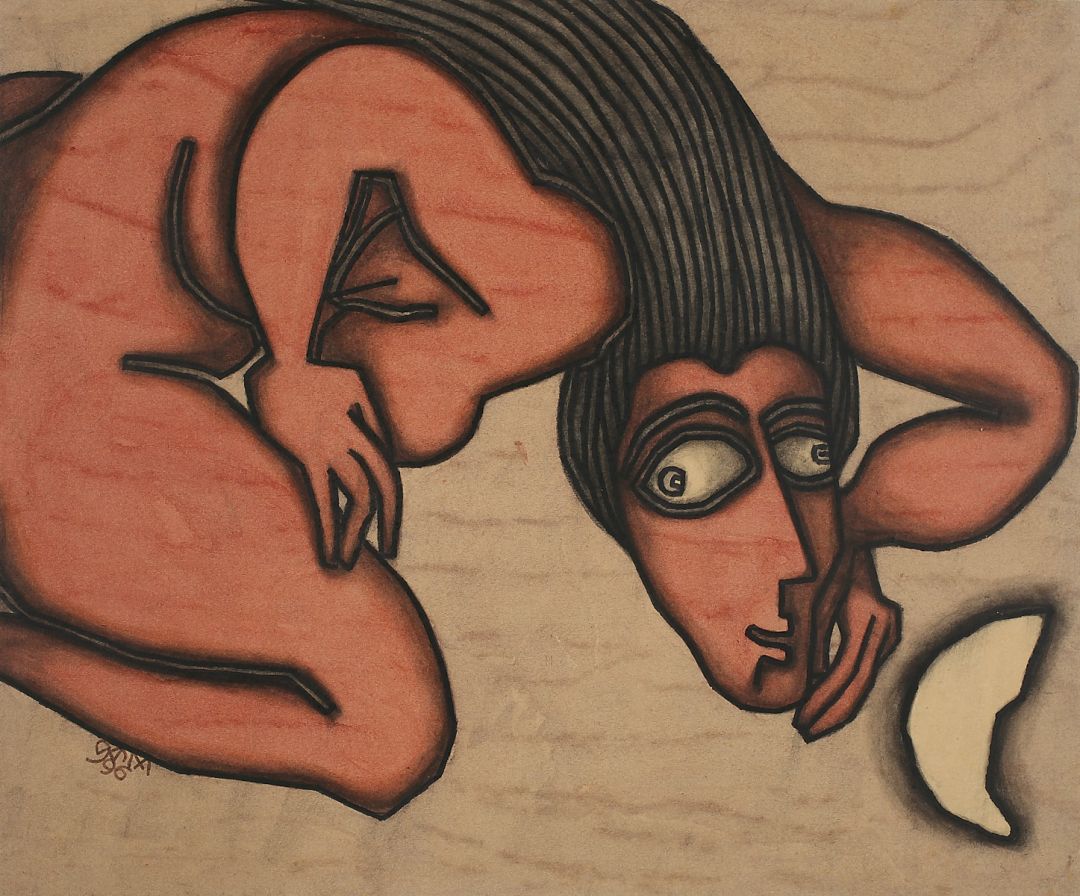

যাঁরা বয়স্ক প্রকাশের ফোটোগ্রাফ অথবা ওকে সামনাসামনি দেখেছিলেন, তাঁরা কিন্তু ওর আগেকার চেহারার সঙ্গে বিশেষ মিল পাবেন না। আমার রিভিউয়ের সঙ্গে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা প্রকাশের ছবি বেরিয়েছিল। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ফুটপাথে নিজের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে। পরের দিকে প্রকাশ দাড়ি রাখল। মাথায় ঝুঁটি বেঁধেছিল। ফতুয়া আর হাফপ্যান্ট পরে প্রায়শই হাওড়া জেলার বালিতে বাজার করতে দেখা যেত শুনেছি। শুধু বহির্রূপ নয়, পরবর্তীকালে ফ্রান্স থেকে ফেরা নীরদ মজুমদারের সান্নিধ্যে প্রকাশ পাল্টে ফেলল আঁকার স্টাইল, যা দেখে অরুণকুমার সরকার নিজের কবিতায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন নারীর চোখ প্রকাশ উপড়ে নিয়েছিল? তার আগে ওই এগজিবিশনের সময় সত্যিই অন্যরকম আঁকত। বিমূর্ততা থাকলেও মানুষের ফিগার ভাঙাচোরা করার খেলা সেভাবে শুরু করেনি। অতটা গুরুত্ব দেয়নি ছবির ফর্মকেও।

হায় রে, আসল তথ্যটাই যে দেওয়া হয়নি– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০ নম্বর সদর স্ট্রিটে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে ভাড়া বাড়িতে বসে ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ লিখেছিলেন, কার্যত তার নাকের ডগাতে, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের রেলিংয়ে হয়েছিল প্রকাশের প্রদর্শনী। ইউরোপে কিন্তু পেইন্টারদের স্ট্রিট এগজিবিশন হামেশাই হত। এমনকী কলকাতার কোনও কোনও শিল্পী প্যারিসের রাজপথেও প্রদর্শনী করেছেন। কিন্তু দেশে ফিরে প্রদর্শনীকক্ষেই ছবি সাজিয়েছেন। এখানে কেন ফুটপাথে প্রদর্শনী নয়, প্রশ্ন করলে কেউ কেউ বলতেন, ‘যস্মিন দেশে যদাচার’। তা ভালো! কিন্তু এদেশেই যখন পটুয়ারা পথের ধারে ছবি আঁকতে আঁকতে পট বিক্রি করতেন, তখন ফুটপাথে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রেও তো একই প্রবাদ প্রাসঙ্গিক। তাই না?

বিতর্কিত কথাবার্তা থাক। বরং জানাই, মর্ডানিস্টিক আর্টে সত্যিকারের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল প্রকাশ। তখনও ফ্রান্সে যায়নি। সে-ই প্রদর্শনীতে দিব্যি বুঝিয়েছিল, এদেশে থেকেও ছবিতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি আনা যায়। নিজের মতো আঁকত। আমি লিখেছিলাম, ‘যে কজন বিদেশে গিয়েছিলেন আর্ট ট্রেনিং নিতে, তাঁরা প্রায় সকলেই জাতিগত স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিগত স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে দেশে ফিরেছেন। প্রকাশ কর্মকারের চিত্রকলা মর্ডানিস্টিক হলেও বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টা নয়। অত্যুক্তি আছে, কিন্তু তা অপ্রাসঙ্গিক বা অসঙ্গত নয়। প্রত্যেকটি রচনাতেই ইনি কিছু বলতে চেয়েছেন, শুধুমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়কেই আনন্দ দেবার জন্য প্যাটার্ন সৃষ্টি করেননি।’

যতদূর মনে পড়ছে, মোট ১৪টা পেন্টিং প্রকাশ মিউজিয়ামের রেলিংয়ে টাঙিয়েছিল। আমার লেখার জন্য ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন নিজের ছবি রাজপথে সাজালে? তাতে বলেছিল, ‘কারণ তিনটি– প্রথম, প্রদর্শনীর জন্য নির্দিষ্ট কোনও হলঘর ভাড়া করবার মত আমার টাকা নেই, দ্বিতীয়, আমি মনে করি আমার আর্ট জনগণের আর্ট, তাদের সামনে এ আর্টকে তুলে ধরার মত উপযুক্ত স্থান আর কোথায়? তৃতীয়, শিল্পী সমাজে যে তথাকথিত আভিজাত্যের লক্ষণ বতর্মানে দেখা দিয়েছে, তার মূলে কুঠারাঘাত করতে চাই।’

প্রকাশদের সময় কন্টাইয়ের এক তরুণ আর্টিস্ট সুকোমল শাসমল একবার সাধুসন্ন্যাসীদের ছবির সিরিজ এঁকে প্রদর্শনী করল, এখন যেখানে পার্ক হোটেল তার অদূরে অবস্থিত আর্টিস্ট্রি হাউসে। ‘সোসাইটি অভ কনটেম্পোরারি আর্টিস্ট’ সংস্থার সৌজন্যে সেখানকার প্রদর্শনী কক্ষের সূচনা পাঁচের দশকে। তো সুকোমলবাবুর প্রদর্শনী দেখে আমি রিভিউ লিখলাম, ‘ইনি সাধুদের আহ্বানে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পান। সাধুরা স্তব, স্তোত্র, ভগবদ্ গীতা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে কল্পনা করতেন এবং শিল্পী কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাঁদের দেখতেন এবং বোঝবার চেষ্টা করতেন। কতদূর ইনি এইসব সন্ন্যাসীদের বুঝেছেন বলা যায় না বটে, কিন্তু ইনি এঁদের উপস্থিতি যে বেশ অনুভব করেছেন, তার প্রমাণ এঁর এই পঞ্চান্নটি রচনা। এঁদের সঙ্গে মিশে শিল্পীর মনে গভীর বাসনা জাগে পেইন্টিং-এর মধ্য দিয়ে এঁদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করবার। কেবল আর্ট সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়েই ইনি এসব রচনা সৃষ্টি করেছেন। এঁর আগে ছবির বিষয়বস্তু করে সাধু-সন্ন্যাসীদের এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি অনুভব করেছি সুকোমল শাসমলের রচনায় আন্তরিকতা এবং গভীরত্ব অনেক বেশি।’

এখন কথা হচ্ছে, প্রকাশের এগজিবিশনের কথা বলতে বলতে কেন হঠাৎ সুকোমলবাবুর গল্প পাড়লাম? আসলে আর্টিস্ট্রি হাউসে রিভিউ করতে গিয়েই শুনেছিলাম, সাধুদের সিরিজের পরে সুকোমলবাবু ছবি আঁকবেন দিনমজুরদের। আমি লিখলাম, ‘আমার অনুরোধ, দিনমজুরের রচনার প্রদর্শনী শিল্পী যেন কোনও ‘সাঁলো’তে না করে শহরের কোনও রাজপথের ফুটপাথে করেন। ও প্রদর্শনীর পক্ষে রাজপথ ছাড়া আর কি উপযুক্ত স্থান হতে পারে। পাশ্চাত্যে প্যারিস, লন্ডন প্রভৃতি শহরে ফুটপাথে ছবির মালা সাজিয়েই বেশিরভাগ শিল্পী নিজের প্রতিভা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করে থাকেন। ভবিষ্যতে জগৎবিখ্যাত শিল্পী হয়েছেন এমন অনেক শিল্পীই প্রথমে ফুটপাথে প্রদর্শনী করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।’

মনে পড়ছে না সুকোমলবাবু তাঁর দিনমজুরদের আঁকা ছবির পসরা সত্যিই ফুটপাথে সাজিয়েছিলেন কি না। নিশ্চয়ই সাজাননি। তা হলে হয়তো স্মরণ থাকত। আমার ভালো লেগেছিল, প্রকাশের সেই শিল্পীদের তথাকথিত আভিজাত্যের মূলে কুঠারঘাত করতে চাওয়ার ভাবনাটা। আমিও বিশ্বাস করতাম, প্যারিসের জনসাধারণের থেকে এদেশের জনগণ বড় কম শিল্পমোদী নন। শুনেছিলাম, প্রকাশের দু’দিনের প্রদর্শনীতে চার হাজারের ওপর দর্শকের সমাগম হয়েছিল। আমি নিজেও সদর স্ট্রিটে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ করেছিলাম দর্শকের প্রতিক্রিয়া। মুটে মজুর, জুতো পালিশওয়ালা, দারোয়ান প্রভৃতি থেকে গাড়ি-চড়া অভিজাত দর্শক সকলেই ওর ছবি সমান আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করেছিল। এমনি এমনি তো আমার ফুটপাতের সেই প্রদর্শনী যুগান্তকারী মনে হয়নি!

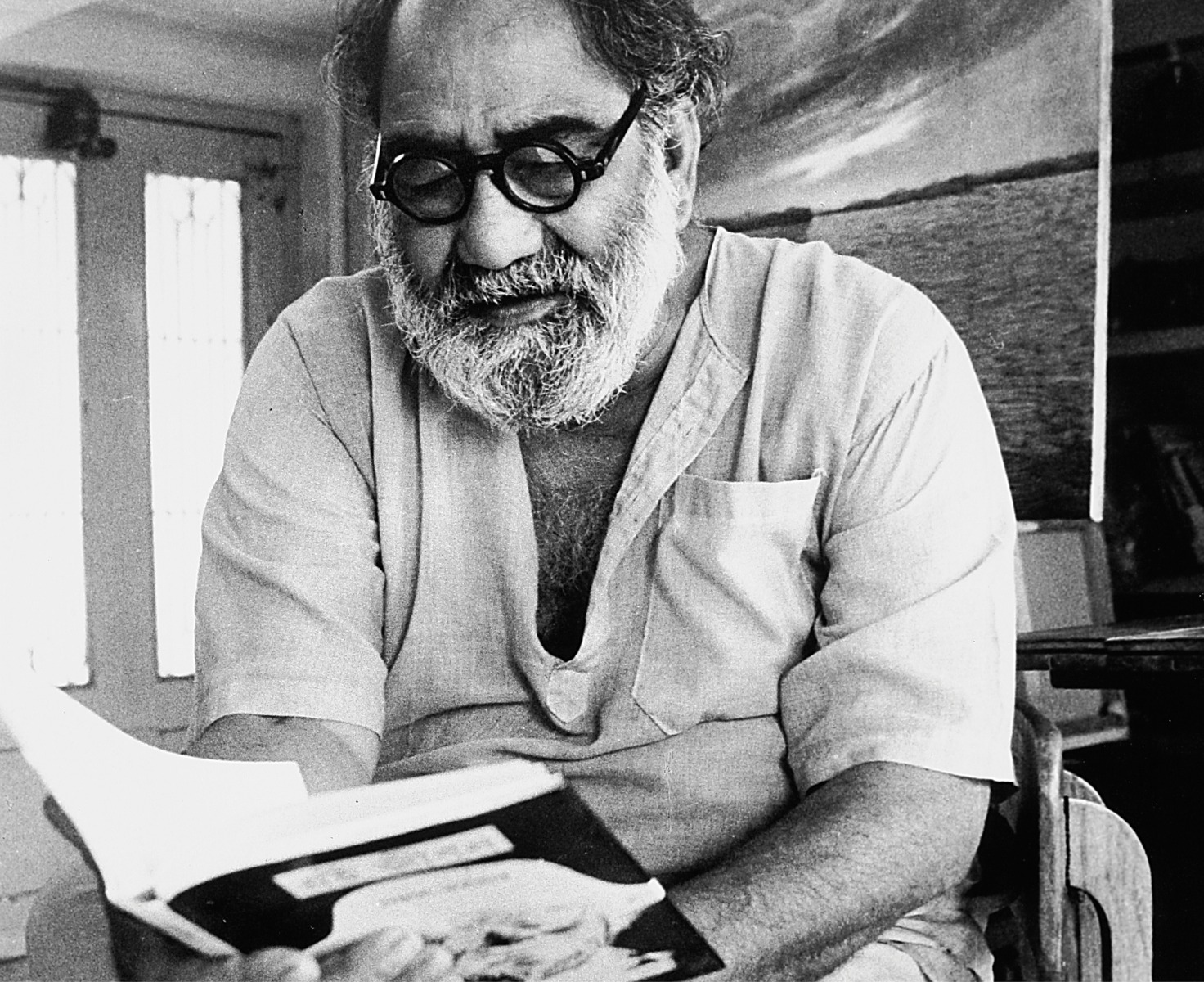

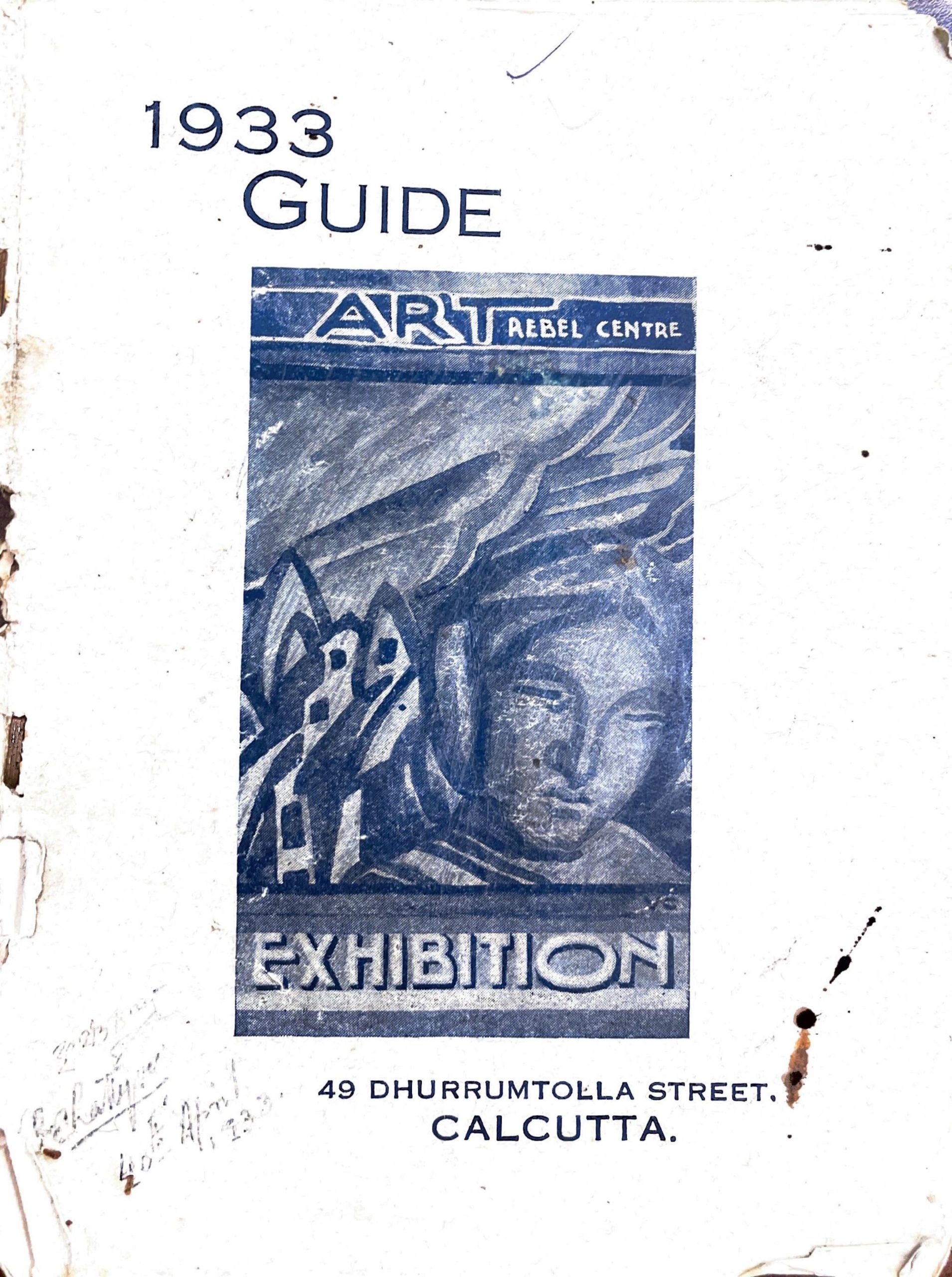

শিল্পী প্রকাশ কর্মকার (আলোকচিত্র: বিশ্বরূপ গাঙ্গুলি)কলকাতার চিত্রপ্রদর্শনীর কোনও ধারাবাহিক নথি এত দিনেও সম্ভবত কেউ তৈরি করেননি। চেষ্টা করলে কি করা যেত না? এখন আর কী করা যাবে? আর্টিস্ট্রি হাউসের কথা বললাম। তার তো অস্তিত্বই নেই। ক্যালকাটা গ্রুপও তাদের প্রদর্শনীর কোনও রেকর্ড রেখেছিল কি না, কে জানে। শিল্পীদের অন্য ক্ষণস্থায়ী সংগঠনগুলির নথিপত্রও হয়তো হারিয়ে গিয়েছে। মনে আছে, পাঁচের দশকের গোড়ায় বোম্বের আর্টিস্টদের সঙ্গে মিলেমিশে কলকাতায় একটা প্রদর্শনী করা হল ১ নম্বর চৌরঙ্গি টেরাসে। ক্যালকাটা গ্রুপের নীরদ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোবর্ধন আশ, রথীন মিত্র, রামকিঙ্কর বেইজ, প্রদোষ দাশগুপ্ত, কমলা দাশগুপ্তদের ছবি-ভাস্কর্যে সেজে উঠেছিল প্রদর্শনী কক্ষ। ওদিকে মকবুল ফিদা হুসেন, কে এইচ আরা, ফ্রান্সিস নিউটন সুজাদের ছবি। সব মিলিয়ে রীতিমতো হইচই। কিন্তু ক’জন জানেন ওই ১ নম্বর চৌরঙ্গি টেরাসের কথা? শিল্পী সনৎ কররা কিন্তু খুব বলতেন। ওঁরা ছিলেন ‘রেবল’ আর্টিস্ট। সেখানে ওদের বাৎসরিক প্রদর্শনী হত। তাই ওই প্রদর্শনী কক্ষটির প্রতি একটা আলাদা আবেগ ছিল তখনকার তরুণ আর্টিস্টদের। সে বাড়ির মালিক ছিলেন যতীন মজুমদার নামে এক ভদ্রলোক। তিনি তাঁর বাড়ির একতলায় ছবির প্রদর্শনী করতে দিতেন বিনা পয়সায়। ছবি ভালোবাসতেন বলেই দিতেন। বিদ্রোহী শিল্পীদের সংস্থা ‘আর্টিস্ট সার্কল’ সেখানে প্রদর্শনী শুধু বিনা ভাড়ায় করেনি, প্রতিসন্ধ্যায় শিল্পীরা জলযোগের আপ্যায়ন পেতেন। সনৎ করের তো যতীনবাবুর কথা বিশেষভাবে মনে ছিল। জানিয়েছেন, তাঁর ঔদার্যেই ওঁরা ‘শিল্পী’ হিসাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন সাংবৎসরিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে। লিখেছিলেন, ‘‘প্রদর্শনীর সময় সন্ধ্যায় যতীনবাবু ফিরলে তাঁর বাজখাঁই গলায় ডাক পাড়তেন ‘উদয়, উদয়’।… তখনই বুঝতাম মিষ্টির হাঁড়ি আমাদের অপেক্ষায়, গাড়িতে তা অপেক্ষমাণ, তখনকার নামী সব শিল্পীরই প্রদর্শনী হত যতীনবাবুর প্রদর্শনশালায়। পশ্চিমবাংলা বা কলকাতায় চিত্র-ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসে যতীনবাবুর এই অবদানের বিশেষ উল্লেখ থাকা উচিত– যতীন মজুমদার আজ বিস্মৃত।’’

সংগত কারণেই কলকাতার আর্ট গ্যালারির ইতিহাস প্রসঙ্গে ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর নামটা সামনে আসে বারবার। অত বড় জায়গা জুড়ে প্রদর্শশালা চালু করা ছিল মস্ত বড় ঘটনা। পাঁচের দশকে ক্যাথিড্রাল রোডের সেই গ্যালারি সাধারণ মানুষদের জন্য উন্মোচিত হওয়ার আগে ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’ কিন্তু ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের বিশাল চওড়া বারান্দায় প্রদর্শনীর আয়োজন করত। তার জন্য লেডি রানু মুখার্জি মিউজিয়ামের একটি ঘরও ভাড়া নিতেন। পরবর্তীকালে জহরলাল নেহরু, ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্যাথিড্রাল রোডে ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর সূচনা। যে আর্ট গ্যালারি এখনকার কলানুরাগীদের সবচেয়ে পরিচিত। এটাও দুর্ভাগ্যের যে, আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছি যতীন মজুমদারের মতো মানুষদের। কলকাতার অন্যতম প্রাচীন আর্ট গ্যালারি ‘আর্টিস্ট্রি হাউস’ বা চৌরঙ্গি টেরাসের সে-ই প্রদর্শনকক্ষ বিস্মৃতির অতলে।

১৯৩৮-এ হরিপুরায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রদর্শনী মণ্ডপ সাজালেন নন্দলাল বসু মহাশয়। তাঁর কাজের প্রশংসার খবর এল বাংলায়। সেখানে লোকশিল্পের আধারে তুলে ধরা হয়েছিল ভারতীয় জীবনধারা। এই প্রদর্শনীর মতোই বড় ঘটনা বলব কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রদের প্রদর্শনী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র মুকুল দে গর্ভনমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হওয়ায় নতুন যে সমস্ত নিয়ম আনলেন, তার প্রতিবাদ করেছিলেন একদল আর্টিস্ট। প্রতিবাদ মানে ধর্মঘটও। যাঁদের উদ্যোগে গঠিত হল ইয়ং আর্টিস্ট ইউনিয়ন। উল্টোডাঙায় একটা বাড়িতে যাঁরা কমিউন করে থাকতেন, সেই ‘রেবল’-দেরও কিন্তু ফুটপাথে প্রদর্শনী করার চিন্তা মাথায় আসেনি !

প্রকাশ যেটা করেছিল তার খবর শুনে তো চমকেই গেলেন সবাই! মিউজিয়ামের রেলিংয়ে সেই প্রদর্শনী দেখতে হাজির হলেন স্বয়ং লেডি রাণু মুখার্জি। দেখে গেলেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ চিন্তামণি কর। কলকাতার কোনও কোনও ইলাস্ট্রেটর ছিল প্রকাশের বন্ধু। বিশাল দলবল। একইসঙ্গে প্রিয় বন্ধু ও প্রিয় শিল্পীর জন্য সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেন। প্রত্যেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করে গেলেন।

আমি তখন লিখেছিলাম, এমন প্রদর্শনী চলুক সারা বছর ধরেই। প্রকাশকে তো পুলিশ বাধা দেয়নি। মিউজিয়ামের কর্তারাও রাস্তায় নেমে তাদের রেলিংয়ে টাঙিয়ে রাখা ছবি খুলে নিতে বলেননি। প্রদর্শনী কক্ষর ভাড়া যখন লাগছেই না, তখন কেন অন্যরাও সংকোচ ঝেড়ে ফেলে পথে নেমে আসবেন না? আফসোসের কথা, প্রকাশের মতো অন্য আর্টিস্টরা কিন্তু আভিজাত্যের মোহ ত্যাগ করতে পারেননি। অনেকে আবার ফুটপাথের প্রদর্শনীকে বললেন, ‘গিমিক’। ছয়ের দশকে একবার ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে ময়দানে কোনও মেলায় (প্রতি শনিবার বসত) প্রকাশ প্রদর্শনীর ছবি নিয়ে এল। মনে পড়ছে, তখনও এমনটা বলেছিলেন অনেকে। অথচ তাঁদের মনে থাকত না, বিদেশি শিল্পীরাও এদেশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে গাঁটের কড়ি খরচ করে নিজেদের আগমনবার্তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতেন। সেখানে আমাদের প্রকাশ যদি একটা ব্যান্ডপার্টি ভাড়া করে নিজের আঁকা ক্যানভাস নিয়ে মেলায় আসে তাতে কীসের এত সমস্যা হয়েছিল আমি জানি না– ওর প্রচারের ঢং আমার তো চমৎকার লেগেছিল।

সে যাই হোক, নিন্দুকরা নিন্দুকদের কাজ করে যাবে। আমরা অনেকেই জানি, নানা কারণে লোকে এই ধরনের কথা বলে। তাই এমনতর ‘উচ্চাঙ্গের খেয়াল’-এর ঝালা অংশে গিয়ে লাভ নেই। শুধু বলব, নাক সিটকানো কাউকে কাউকে হয়তো প্রশ্ন করা হল, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়া কয়েকটি স্মরণীয় প্রদর্শনীর কথা বলুন দেখি, দেখতেন কত কী ওঁদের মনে পড়ত– মুকুলবাবুর উদ্যোগে গর্ভনমেন্ট আর্ট কলেজে রবি ঠাকুরের ছবির প্রদর্শনী (১৯৩২) থেকে যামিনী রায়ের পটচিত্রানুসারী আঁকা প্রথম (১৯২৯) সাধারণ মানুষের দেখতে পাওয়ার মতো কত বড় ঘটনা! এখানে একটা কথা একটু বলে রাখি। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবি তার আগের বছর, মানে ১৯৩১-এ টাউন হলেও প্রদর্শিত হয়েছিল। সেটা কবিগুরুর সপ্ততিতম জন্মোৎসবের সন্ধিক্ষণে। তবে মুকুলবাবুরা যে প্রদর্শনী করেছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের অনেক বেশি ছবি ছিল। এমনিতে কবি স্বয়ং নিজের ছবি জনসমক্ষে নিয়ে আসার ব্যাপারে বেশ কুণ্ঠিত ছিলেন। অমিয় চক্রবর্তী লন্ডনে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চান শুনে লিখেছিলেন, ‘তোমরা লন্ডনে আমার ছবি দেখাতে চাও, আমি কিন্তু মনে উৎসাহ পাই নে– আমার ছবি এতই যুথভ্রষ্ট শ্রেণীহারা এতই অশিক্ষিত আঙুলের খেলামাত্র যে ওগুলোকে সমঝদারের দৃষ্টির কাছে ধরতে আমি কুণ্ঠিত।’

৪৯ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের চারতলায় হওয়া আর একটা প্রদর্শনী নিয়েও লোকজন অনেক দিন ধরে আলোচনা করতেন। যার উদ্যোক্তা ছিল ‘আর্ট রেবল সেন্টার’। সেই ‘এগজিবিশন-ক্যাটালগ’-এর মুখবন্ধ লিখেছিলেন বিলেত ফেরত আর্টিস্ট অতুল বসু মহাশয়। আসলে একথা না মেনে উপায় নেই যে, শিল্পীদের অবস্থা যেমনই হোক, এই এগজিবিশনের ব্যাপারটায় বেশ একটা আভিজাত্য থাকত। প্রকাশই যা প্রথম ভাঙল। চারুশিল্পর ক্ষেত্রে শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরের কিছু, সেটাও বোধহয় প্রহ্লাদবাবুর পুত্র মানতে চায়নি। ও অন্তত একটা চেষ্টা করেছিল। সেই কারণেই তো বলেছিল, তার আর্ট জনগণের আর্ট, ফুটপাথও তাদের সামনে আর্টকে তুলে ধরার উপযুক্ত স্থান হতে পারে এবং শিল্পী সমাজের তথাকথিত আভিজাত্যের লক্ষণে আঘাত করতে চায়।

প্রকাশ কেমন মানুষ ছিল– ওঁর ঘনিষ্ঠরা সবচেয়ে ভালো বলতে পারতেন বা পারবেন। আমি যেটুকু দেখেছিলাম, জেনেছিলাম, শুনেছিলাম বা বুঝেছিলাম, তাতে নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সে আক্ষরিক অর্থে ছিল কেরানিসুলভ জীবনধারার ঘোর অবিশ্বাসী। তার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল অনানুষ্ঠানিকতা। একটা বড় অংশের সৃজনশীল মানুষ যেমনটা হয়। গাঁ-গঞ্জে ঘুরে বেড়ানোটা ছিল ওর একেবারে নেশার মতো। গন্তব্যহীন ভাবে শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো ট্রেনে উঠে পড়ল। আর মাঝরাতে ঝাড়গ্রামে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে হাঁটা শুরু করল। অথবা পূর্ণিয়ার কোনও প্রত্যন্ত গ্রামে এক আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে হাজির হল ঘন বর্ষার সময়। সেখানে পৌঁছেই মহুয়ার সন্ধানে বেরিয়ে ঝোপঝাড়ে পথ হারিয়ে ফেলল। মানুষ প্রকাশকে বুঝতে হলে এইসব প্রসঙ্গও অপ্রাসঙ্গিক নয়। সংসারী হলেও ওর বোহেমিয়ান মনটাও বুঝতে হবে। আসল কথা, চিরকাল সে বর্ণিল ব্যক্তিত্ব। এমন মানুষ ময়দানে ব্যান্ড বাজিয়ে নিজের ছবি বিক্রি করতে আসবে, মিউজিয়ামের রেলিংয়ে পেইন্টিং টাঙাবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে!

ইতিহাস হারিয়ে যায় না। সে কোথাও না কোথাও ঠিক ঘাপটি মেরে থাকে। প্রকাশের ‘প্রকাণ্ড’ কাণ্ডের সেই কাহিনি শুনলে আজকের আর্ট কলেজের প্রশিক্ষণরত ছাত্র-ছাত্রীরা পুলকিত হতেও পারেন, না-ও হতে পারেন। আমার শুধু মনে হল, সেই ঘাপটি মেরে থাকা ইতিহাসকে নতুন করে বলা দরকার। অনেক সময়ই ইতিহাস ঘাপটি মেরে থাকে কারণ অনেকেই সমকালীন সহযাত্রী হয়েও বিশেষ কোনও ঘটনার কথা ভুলে যান। আমি ভুলিনি। আমার মতো আরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছেন। যোগেনও কিন্তু ভোলেনি।

শিল্পী যোগেন চৌধুরীর কথা বলছি। ওই সদর স্ট্রিটে রেলিংয়ের গায়ে প্রদর্শনীর সময়ই যোগেন প্রথম দেখে প্রকাশকে। ওর মনে ছিল, সেই সব ছবি ঘন বুননের কাপড়ে আঁকেনি প্রকাশ। এঁকেছিল কাগজে। প্রত্যেকটি ছবিতেই দিয়েছিল চকচকে একটা আস্তরণ। যোগেন ঠিকই বলে যে, সেসব ছবির বিষয় ছিল সেই সময়কার বাংলার নৈরাজ্য আর অস্থিরতা। যোগেনের বয়স তখন বছর ৩০ হবে। পুরনো পত্রিকা খুঁজে বের করে দেখলাম, আমি উল্লেখ করেছিলাম প্রকাশের দেওয়া বেশ কয়েকটা ছবির নাম– ‘অ্যানাদার ডেথ’, ‘ডেসটিনি’, ‘অ্যাগনি’ ‘পেট’, ‘ট্রায়ো’, ‘হরতাল’, ‘ন্যুড’, ‘ইন্নোসেন্স’, ‘ইজ-নেস’। সেইসব ছবির কোনও হদিশ এখন আর আছে কি না, জানি না। কিন্তু নামগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যোগেনের ঠিকই মনে ছিল, ছবির বিষয়বস্তুর কথা। আমি কিন্তু সেখানে তেলরঙে আঁকা গোটা চারেক ছবি দেখেছিলাম। লিখেছিলাম সেই কথা। একটা ছবি ও এঁকেছিল জলরঙে। তবে ওই আঠাল চকচকে আস্তরণ থাকায় ছবির জৌলুস নষ্ট হয়নি। বরং তা এক অদ্ভুত টেক্সচার সৃষ্টি করেছিল।

আমি নাম করছি না, তবে সেই সময়কার শুধুমাত্র শিল্পবিষয়ক অসামান্য একটা পত্রিকা তাদের ছবির খবরাখবরে জায়গা দেয়নি প্রকাশের ফুটপাথে প্রদর্শনীর সংবাদ। যেখানে নীরদ মজুমদারের ছবির প্রদর্শনীর রিভিউ লেখেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জার্মানিতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের যাত্রা নিয়ে খবর থাকে, অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ার জন্য গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার কারণে অভিনন্দন জানানো হয়, ছবি আঁকতেন বলেই ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে আনন্দপ্রকাশ করা হয়, চিত্রশিল্পী হওয়ায় রাজমাতা সুচারু দেবীর প্রয়াণের বড় রিপোর্ট বেরয়, সেখানে প্রকাশের মতো উঁচু মাপের শিল্পীর ফুটপাথে প্রদর্শনী করার খবর কী করে বাদ পড়েছিল, জানি না।

অবশ্য তাতে কিছু এসে যায়নি। প্রকাশ স্বয়ং জানিয়েছিল, তাঁর প্রায় সব ছবি ফুটপাথ থেকে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে প্রদর্শনী এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে সপ্তাহখানেকের মধ্যে আবার ওই একই জায়গায় প্রকাশকে প্রদর্শনী করতে হয়। ছবি বিক্রি করে প্রকাশ উপার্জন করেছিল মোট তিন হাজার টাকা। যা নিয়ে মজা করে বলত, ও-ই টাকা তার মদ খেতেই খরচ হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশ্যে এহেন স্বীকারোক্তি বোধহয় প্রকাশের মুখেই মানাত!

ভগবানের আর্শীবাদ যে প্রকাশ বিদেশে আর্ট শিক্ষার জন্য তখনও কোনও বৃত্তি পায়নি। অবশ্য ওর সেই সময়কার কাজের সঙ্গে জার্মান শিল্পী জর্জ গ্রসৎস অথবা কেট কলউৎসের রচনার তুলনা করা চলে। গ্রসৎস-এর মতো অতটা তিক্ততা প্রকটিত না হলেও প্রকাশের যে শ্লেষাত্মক ভাষা তাও বড় কম মর্মভেদী ছিল না। সিরিয়াস ছবিতেও ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল প্রহ্লাদবাবুর পুত্রর। কলকাতার রাজপথে যে নিদারুণ গাথা সে আমাদের দেখিয়েছিল, তা আসলে ঘটনাবহুল যুগান্তরের গান। যার আবেদন অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

একথা সত্যি যে সেসময় এমন বহু শিল্পী ছিলেন যাঁরা প্রতিভাবান, কিন্তু অর্থাভাবে প্রদর্শনীকক্ষ ভাড়া করে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারতেন না। তখন মনে হয়েছিল, প্রকাশের সেই প্রদর্শনীর পরে নিশ্চয়ই তাঁদের সংকোচ দূরীভূত হবে এবং অন্যরাও ভবিষ্যতে ফুটপাথে চিত্রমালা সাজিয়ে জনসাধারণের সামনে নিজের-নিজের প্রতিভা প্রকাশ করবেন। ফুটপাথে প্রদর্শনীকে আমি সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানিয়েছিলাম নিজের লেখায়। যদিও প্রকাশের পদাঙ্ক খুব বেশি কেউ অনুসরণ করেছিলেন বলে আমার মনে হয় না। এমনকী, প্রকাশ নিজেও সম্ভবত রেলিংয়ে টাঙানো নিজের আঁকার সামনে পোজ দিয়ে আর কখনও দাঁড়ায়নি!

এই সেদিন পাড়ার একটা বাচ্চা ছেলেকে ডেকে পাঠালাম। তাকে সদর স্ট্রিটের দিকে মিউজিয়ামের রেলিংয়ের ইতিহাস-ভূগোল সব বুঝিয়ে বললাম একদিন দেখে আসিস তো ওই জায়গাটায় এখন কী হয়? ও বলে গেল, ‘দাদু আমি মোবাইলে একেবারে ছবি তুলে নিয়ে আসব।’ ছবি তুললও। ছবিতে দেখি, এখনও সেখানে বেচাকেনা হয়। তবে পেন্টিং নয়। ফাস্টফুড। পাড়াতুতো নাতি বললে, কত রকমের খাবার। চানা, নান, চাওমিন, চিকেন পকোরা…। লাল-নীল চেয়ারে বসে সবাই খাচ্ছে। খাবারের দোকান যাদের, তারা বোধহয় এখন আর সেখানে রেলিংয়ে টাঙিয়ে ছবির প্রদর্শনী করতে দেবে না। করবেই বা কে? প্রকাশই তো নেই!

…………………………………

এই নিবন্ধের উপস্থাপন কাল্পনিক হলেও প্রতিটি তথ্য সত্যনিষ্ঠ। গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের শেষ দিকের ‘দেশ’, ‘সুন্দরম’, ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকা ছাড়াও প্রাসঙ্গিক তথ্য নেওয়া হয়েছে শ্রী বিনয় ঘোষ, শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রী সনৎ করের লেখা প্রবন্ধ অথবা গ্রন্থ থেকে। সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা রইল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অসিত পাল, প্রণবেশ মাইতি, অঞ্জনা মালিক, যুধাজিৎ দাশগুপ্তর প্রতি। নানাভাবে সাহায্য করেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কর্মীরাও। অনেক তথ্য নেওয়া হয়েছে শ্রী অশোক ভট্টাচার্য প্রণীত ‘বাংলার চিত্রকলা’ গ্রন্থ থেকে। প্রকাশ কর্মকারকে নিয়ে নির্মিত বেশ কিছু তথ্যচিত্র এই নিবন্ধ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved