স্বাধীনতার পর পাঁচ ও ছয়ের দশক ধরে শিল্পের নানা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। কিন্তু এই ভাঙাগড়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অশোক মুখোপাধ্যায় এমন একটি শৈলী নির্মাণ করেছেন, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব। পাশ্চাত্য শৈলীর ছাপ রয়েছে, আবার ভারতীয় শিল্পে রেখার যে কাব্যিক চলন তা-ও বড় সুন্দরভাবে ধরা পড়ে তাঁর ছবিতে। রেখা যেন শরীরী অভিব্যক্তিকে বাঙ্ময় করে তোলে– তা সে মানুষের শরীর হোক বা প্রাণীর। আশ্চর্য লাগে রং আর রেখার মেলবন্ধন– কেউই কাউকে আড়াল করেনি, বরং পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে– বিশেষত ছোট কাজগুলির মধ্যে।

গ্যালারি চারুবাসনায় সদ্য শেষ হল শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায়ের প্রদর্শনী। রিদম অফ লাইফ। অশোক মুখোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে পরিচিতি ছিল না, ছবির সঙ্গে তো নয়ই। আটের দশকে ছবি নিয়ে চর্চা শুরু করার পরেও তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আসলে যেসব মানুষেরা নিজেদের গায়ে তকমা লাগাতে পারেন না বা চান না, অনেক সময় ইতিহাস-লেখা মানুষেরাও তাঁদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে ভালোবাসেন। এমন আত্মমগ্ন, প্রচারবিমুখ মানুষেরা বেশিরভাগই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। কারণ খ্যাতি-অখ্যাতির বৃত্তের বাইরে, সম্ভবত, নিজের ওপর কোনও সামাজিক চাপ না থাকায়– তা একাগ্র সাধনার পথে নিয়ে যায় তাঁদের।

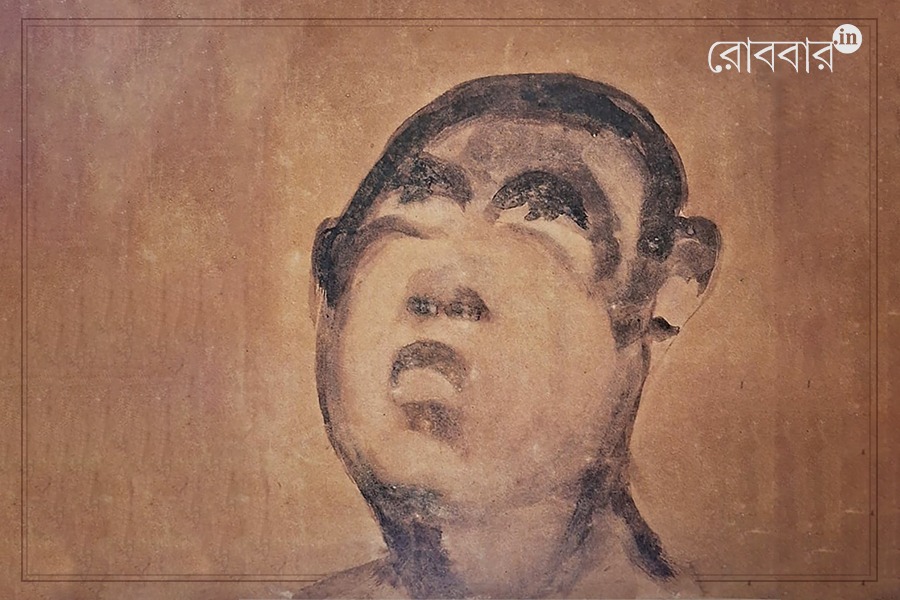

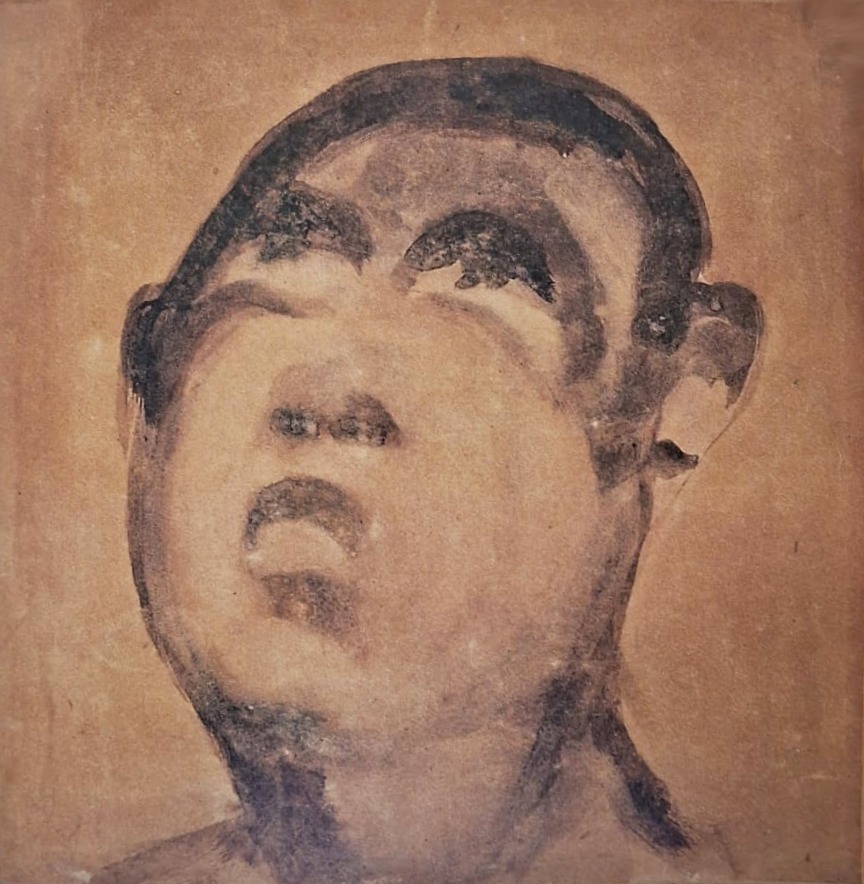

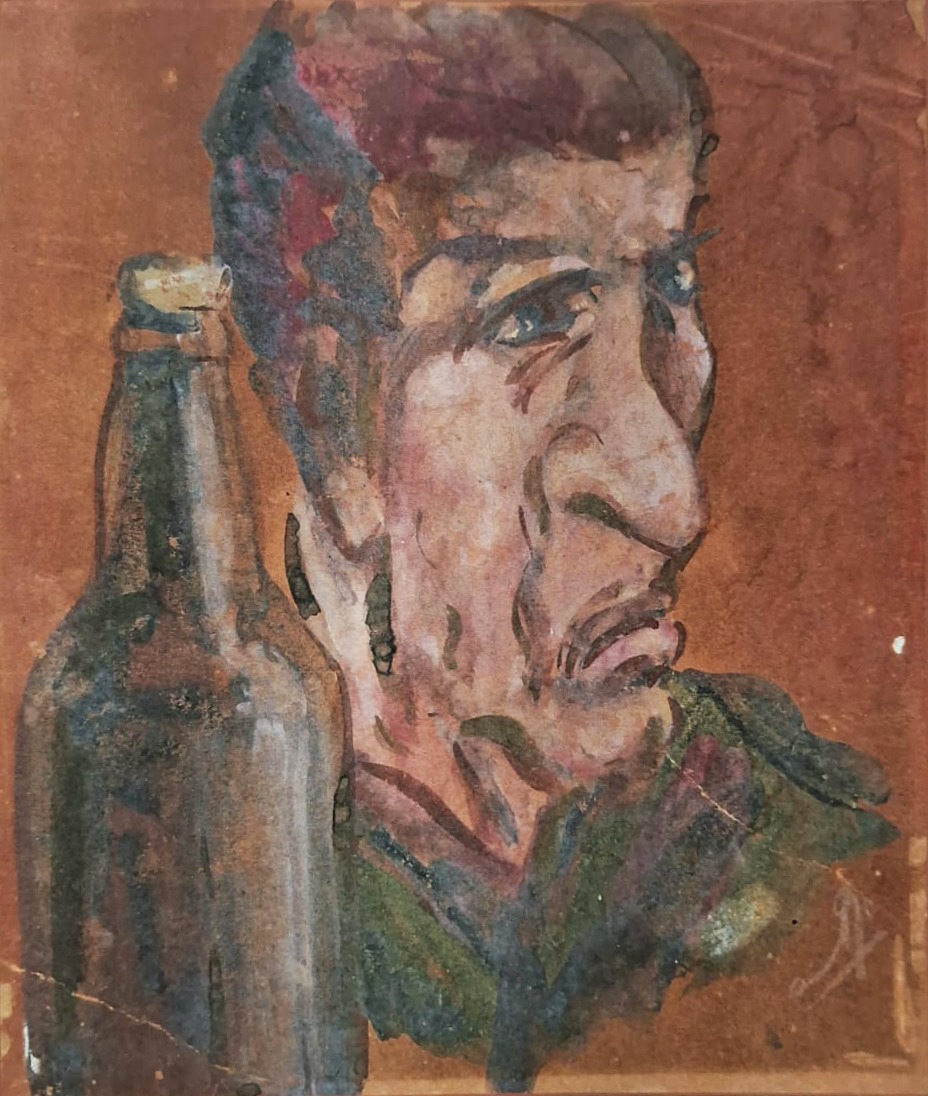

প্রথমবার অশোক মুখোপাধ্যায়ের ছবি দেখতে-দেখতে এসব কথাই প্রথম মনে এল। প্রদর্শনীর ছবিগুলোর মধ্যে বিষয়গতভাবে কিছু জীবজন্তু, ল্যান্ডস্কেপ, রেখাচিত্র থাকলেও, যা শিল্পীর মানসলোকের কেন্দ্রবিন্দু– তা অবশ্যই মানুষ। মানুষের মনের অভিজ্ঞান, মুখ ও মনের মধ্যে ভাবনার যে দোলাচল– তা অদ্ভুত ভাবে ধরা দিয়েছে রেখায়, রঙের বন্ধনে, কিংবা আলোছায়ার খেলায়।

পশ্চিমী অ্যাকাডেমিক রীতিতে বসন্ত গাঙ্গুলি, সতীশচন্দ্র সিংহ প্রমুখের মতো শিল্পীদের কাছে তাঁর শিল্প-শিক্ষা। এই তথ্যটি জরুরী, কারণ উনি যে-সময়ে আর্ট স্কুলে শিল্প-শিক্ষা করছেন– তখনও ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে, বিশেষত আর্ট স্কুলে, পূর্ব ও পশ্চিমী দুই চিত্রধারার সমন্বয় ঘটেনি। স্বাধীনতার পর পাঁচ ও ছয়ের দশক ধরে শিল্পের নানা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। কিন্তু এই ভাঙাগড়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অশোক মুখোপাধ্যায় এমন একটি শৈলী নির্মাণ করেছেন, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব। পাশ্চাত্য শৈলীর ছাপ রয়েছে, আবার ভারতীয় শিল্পে রেখার যে কাব্যিক চলন তা-ও বড় সুন্দরভাবে ধরা পড়ে তাঁর ছবিতে। রেখা যেন শরীরী অভিব্যক্তিকে বাঙ্ময় করে তোলে– তা সে মানুষের শরীর হোক বা প্রাণীর। আশ্চর্য লাগে রং আর রেখার মেলবন্ধন– কেউই কাউকে আড়াল করেনি, বরং পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে– বিশেষত ছোট কাজগুলির মধ্যে।

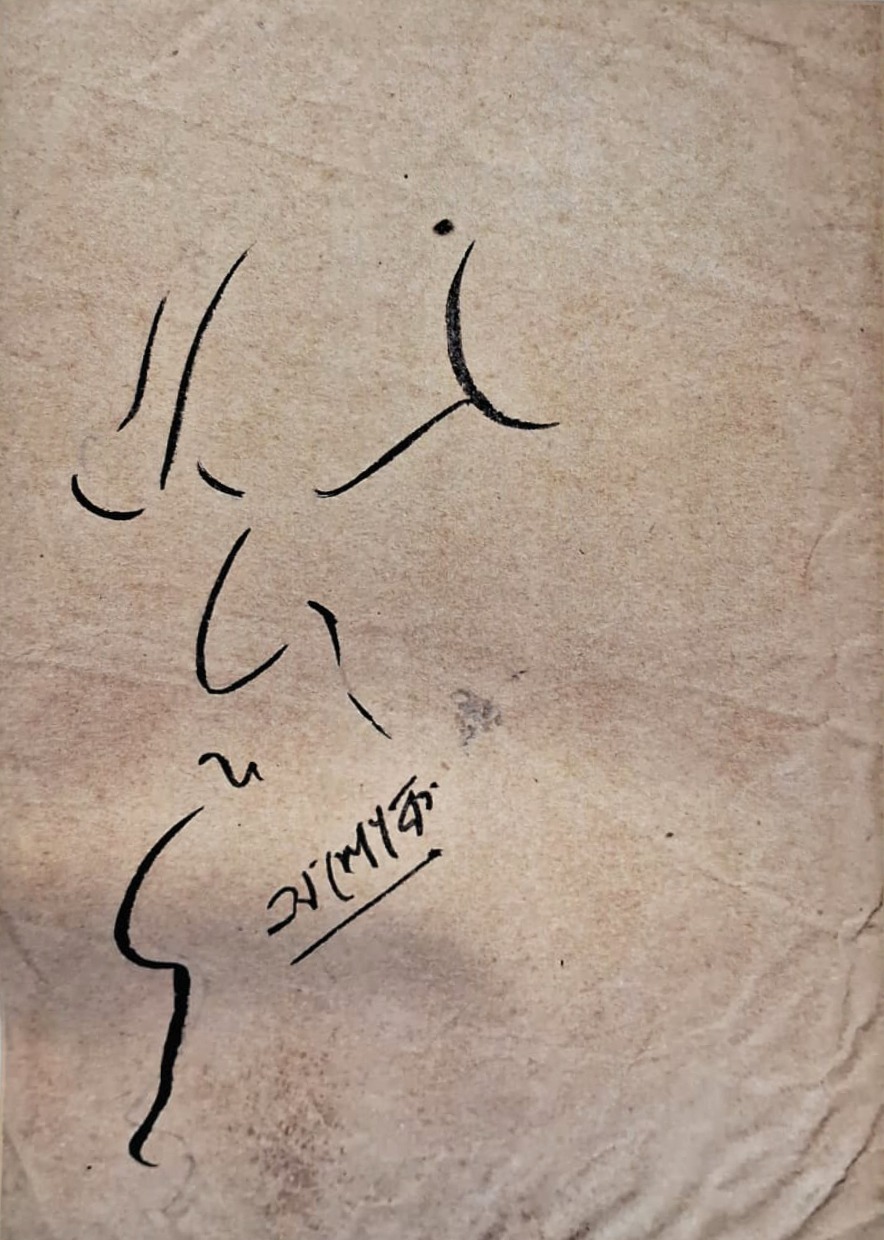

রবীন্দ্রনাথের মুখ ফুটে উঠেছে কয়েকটি রেখায়– কিন্তু কবির এ-ছবির ভাবখানা যেন মলিন, বিধুর। একইরকম চঞ্চল রেখায় আঁকা কর্মব্যস্ত মেয়েটির ছবি– তার কাজের তাগিদে ছুটে চলার তৎপরতা ধরা পড়েছে মাটির ওপর তার পায়ের আলতো ছোঁয়ায়। কিংবা চিতাবাঘের ঝাঁপ দেওয়ার মুহূর্ত– একইরকম প্রাণস্পর্শী। অশোক মুখোপাধ্যায়ের ছবি ধরতে চায় মুহূর্তকে; এবং সেইসব নাটকীয় মুহূর্ত চরিত্রদের মুখের রেখা ভেঙেচুরে হঠাৎ করে ভেতরের মানুষটাকে ধরে ফেলে।

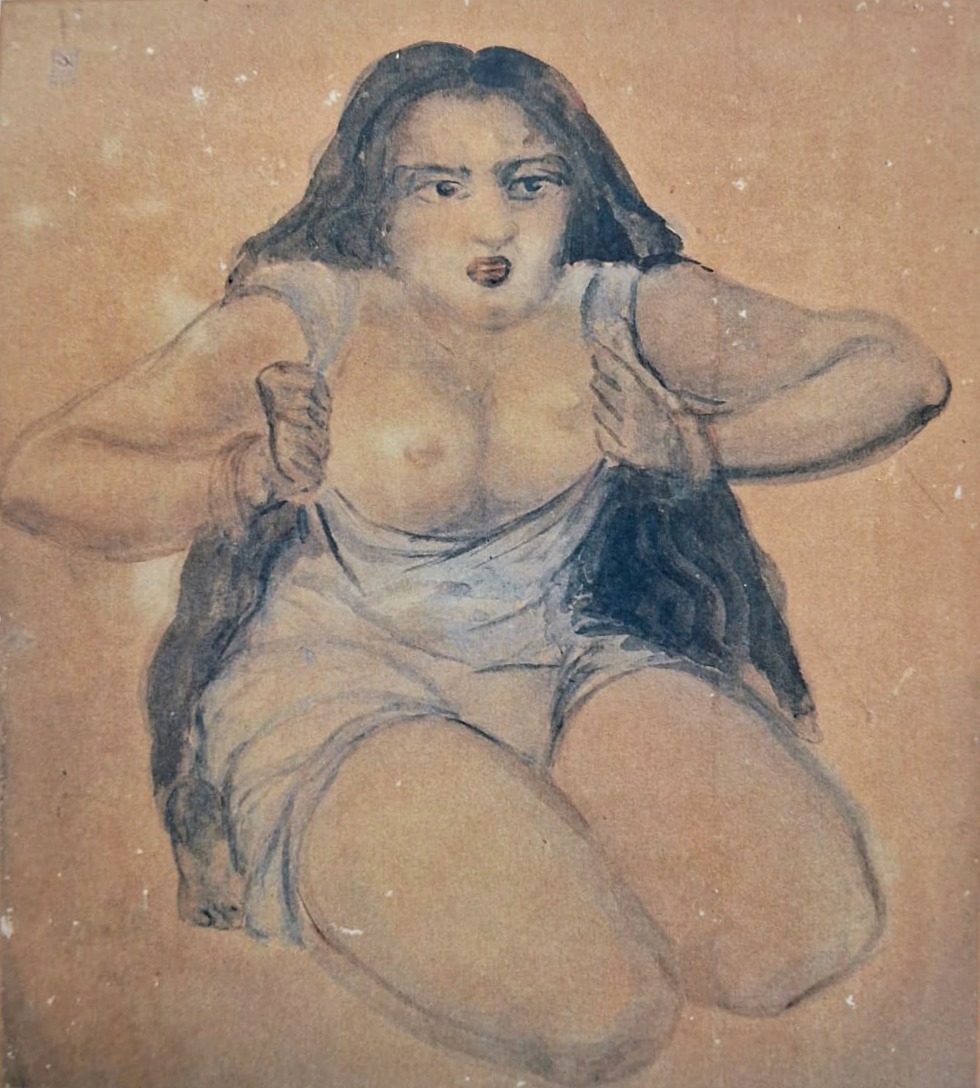

অসামান্য সেই মেয়েটির ছবি যে এক তীব্র ক্রোধে অথবা অসহনীয় যাতনায় নিজের আবরণটুকুও ছিঁড়ে ফেলতে চায়! প্রশ্ন জাগে, কোনও মডেলের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, নাকি এ কেবল কল্পনার ছবি? যেমন বাস্তবধর্মী তেমনই জোরালো রেখা; কোথাও যেন একটু শ্লেষের আভাসও আছে। আত্ম-প্রতিকৃতির মধ্যেও নিজেকে একটু অন্যভাবে দেখানোর ইচ্ছা। জলের মতো সহজ, অথচ সুপ্ত রাগ, খানিক চোরা ভাঙনের আভাস। আবার অনেকটা কিষেনগর শৈলীতে আঁকা মেয়েটির মুখে, তার চোখের ভঙ্গিতে, কীভাবে যেন আধুনিক কলকাতার চেনা ছবি ফুটে ওঠে।

প্রত্যেকটি মুখেরই নিজস্ব চরিত্র রয়েছে। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব, কেননা তাঁকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সে দর্শকের চোখ টানবেই। বিশেষত গোয়াশে করা ছবিগুলির রঙের ব্যবহার অসামান্য। হাতে গোনা কয়েকটি তেল রং, ক্রেয়ন আর কালিকলমের কাজ বাদ দিলে বেশিরভাগ ছবিই জলরঙের। ছবিগুলোয় আলোছায়ার ব্যবহার এক গভীরতর বোধের আভাস দেয়। এ প্রসঙ্গে প্রদর্শনীর একমাত্র দৃশ্যচিত্রটি, জলরঙে করা– সেই ছবিটির উল্লেখ করা যায়।

অশোক মুখোপাধ্যায়ের ছবির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর স্বকীয়তা। ভারতীয় শিল্প, স্বাধীনতার পর যখন দেশি-বিদেশি তরজার মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজছে, তখন নিজেকে কোনও বিশেষ শৈলীর মধ্যে বেঁধে না-ফেলে কাজ করে যাওয়া। যদিও তাঁর মনের ভাষা আর চোখের ভাষা নির্দেশ করে এক নিবিড় একাত্মতা। রেখার টান আর রঙের টোন মিলে যায় বিমূর্ত, ভাঙাচোরা মুখাবয়বে– তৈরি হয় খুব চেনা কিছু জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া, কিংবা লড়াই জারি রাখা মানুষের মুখ।

মনে হয়, তাঁর ভালো লাগত নন্দলাল বসুর কাজ। কোনও কোনও ছবি মনে করায় নন্দলালের হরিপুরা পোস্টার। আবার ফুলের ছবিটি বিনোদবিহারীর শৈলীর খুব কাছাকাছি। অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, এ যেন নিজের মতো করে শ্রদ্ধা জানানো। জলরঙের ছবিগুলি কোনওটাই আকারে খুব বড় নয়। তুলনায় তেলরঙের কাজগুলি খানিক বড়; কিন্তু সেগুলিতে প্রথাগত শিক্ষার ছাপ স্পষ্ট– রং চাপাবার ধরন, কম্পোজিশন ইত্যাদি। যে সহজ স্বতস্ফূর্ততা তাঁর জলরঙের কাজে দেখা যায়, তার তুলনায়, এই ছবিগুলোর বন্ধন অনেক আঁটোসাঁটো। যদিও তা নিঃসন্দেহে যথাযথ।

প্রদর্শনীর ছবিগুলো শিল্পী অশোক মুখোপাধ্যায়ের চিত্রকলার প্রতিনিধিত্বমূলক। যা দেখা গেল, তার অনেক বেশি দেখা গেল না। কিন্তু এই দুই গ্যালারি-কক্ষে প্রদর্শিত ছবিগুলি দর্শকদের ভাবাবে। কারণ প্রায় প্রতিটি ছবিই নাড়া দেয় মনস্তাত্ত্বিক স্তরে। দর্শক হয়ে ওঠে শিল্পীর ভাবনার সহযাত্রী। ছবি তার গভীরতায় রসিক দর্শককে টেনে ধরে রাখে। ধরে রাখে এক তদগত জীবন দর্শনের মোহে, ধরে রাখে চারপাশের গতিময় যাপনের সঙ্গে সমন্বিত এক স্বতঃস্ফূর্ত চিত্রভাষায়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved