রাষ্ট্র আলাদা, জাতীয়তা আলাদা, নানা ভেদ, বৈষম্য, ঘৃণার চাষ, আগ্রাসনের পরেও যে ভূখণ্ডের ভাষাগত ঐক্যটা এখনও মুছে ফেলা যায়নি পুরোপুরি। যাঁদের কাছে বাংলাদেশ মানেই অনিবার্যভাবে ‘গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ’ নামক কোনও রাষ্ট্র নয়। এই বাংলাদেশ থেকে গুপিবাঘা গেছিল রাজার সভায় গান গাইতে। এই বাংলাদেশ কথা আপামর বাঙালির আত্মার সঙ্গে জুড়ে থাকা ভূখণ্ড। যে বাংলাদেশের কথা অমিত মালব্যরা কখনওই বুঝতে পারবেন না। বুঝতে পারলে বিপন্নবোধ করবেন। পিষে মেরে ফেলতে চাইবেন। আর আমরা কী চাইব? কী চাইছি?

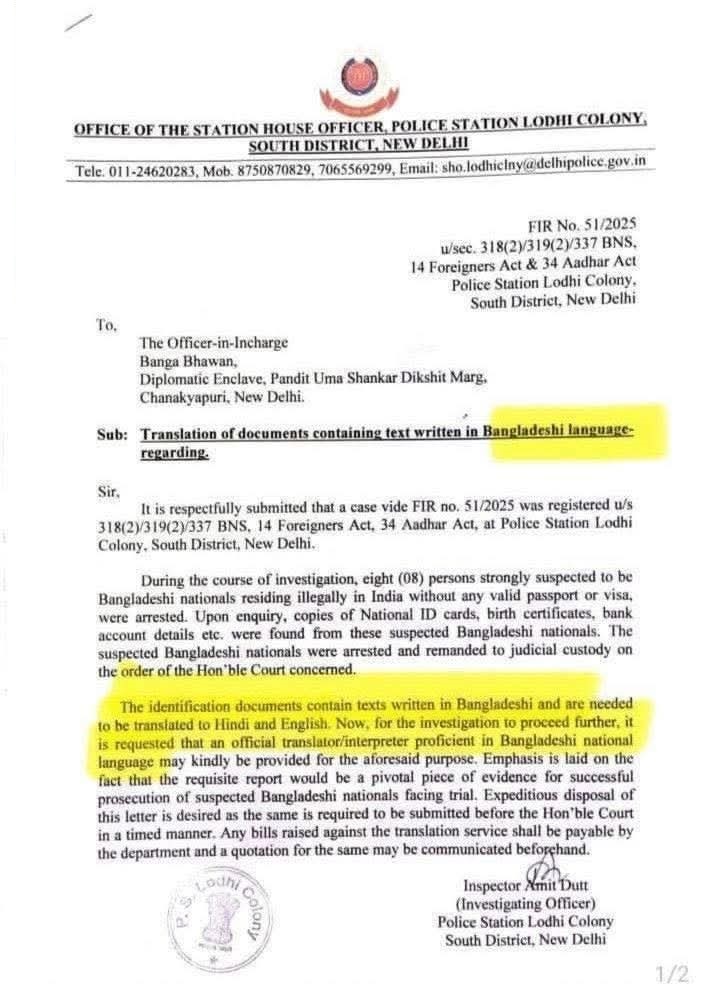

অতএব, নয়াদিল্লির লোদী কলোনি থানার পুলিশের সৌজন্যে আমরা জানতে পারলাম, বাজারে একটা নতুন ভাষার আবির্ভাব ঘটেছে– ‘বাংলাদেশি ভাষা’। বাংলাদেশ নামের একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সর্বজনবিদিত হলেও একই নামের কোনও ভাষার অস্তিত্ব আমাদের জানা ছিল না এতদিন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রও কখনও নিজেদের ভাষাকে ‘বাংলাদেশি’ বলে দাবি করেনি। কিন্তু লোদী কলোনি থানার জনৈক তদন্তকারী অফিসার অমিত দত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গভবনের অফিসার-ইন-চার্জকে চিঠি পাঠিয়ে জানালেন, ‘বাংলাদেশি ভাষা’ বলে কিছু একটা আছে এবং সেই ভাষা নাকি ‘ন্যাশনাল আইডি কার্ড’, জন্ম শংসাপত্র বা ব্যাঙ্কের কাগজপত্রেও ব্যবহৃত হয়। যে আটজনকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের কাছে ‘বাংলাদেশি ভাষা’-য় লেখা এইসব এইসব সরকারি নথি মিলেছে। তাই, তদন্তের স্বার্থে ওইসব নথি যাচাইয়ের জন্য ‘বাংলাদেশি ভাষা’-য় পারদর্শী অনুবাদক লাগবে।

একদিক থেকে দেখতে গেলে চিঠিটা ঐতিহাসিক। সরকারি নথি ও শংসাপত্রে একটা নতুন ভাষার অস্তিত্ব তদন্তকারীরা খুঁজে পেয়েছেন। কোন দেশের নথি বা শংসাপত্র, সেটা অবশ্য তাঁরা ভেঙে বলেননি। তদন্তের স্বার্থে সেসব তাঁরা প্রকাশ্যে না-ই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত নথির ভাষা ‘বাংলাদেশি’। ঠিক কী কী চিহ্ন দেখে এমন একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে তাঁরা এসে পৌঁছলেন, তার উল্লেখও চিঠিতে নেই। সেও অবশ্য না থাকারই কথা। এটা সরকারি কাজের চিঠি, এখানে চুলচেরা ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কেন থাকবে!

কিন্তু মজা হল, সিদ্ধান্তটা বাজারে নেমে গেল। আমরা অপার বিস্ময়ে দেখলাম, আমাদের অজ্ঞাতেই একটা নতুন ভাষার জন্ম ও সরকারি স্তরে স্বীকৃতি সবই প্রায় সম্পন্ন। অতঃপর, তা নিয়ে খানিক বিতর্ক তৈরি হতেই দিল্লি পুলিশের সমর্থনে দাঁড়িয়ে পড়লেন বাঘা বাঘা সব মানুষ। সেই দলে বাংলার রাজনৈতিক নেতা আছেন, প্রথিতযশা সাহিত্যিক আছেন, আবার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিদও আছেন। এঁরা নিজের নিজের মতো করে ‘বাংলাদেশি ভাষা’-র পক্ষে নানা তত্ত্ব নামাতে লাগলেন। রোমাঞ্চকর সব যুক্তি। তাতে বেশ একটা ডিসকোর্সের খোলতাই হল যেন। বিগত দু’দিন এভাবেই টানটান উত্তেজনায় কাটল। সম্ভবত আরও কিছুদিন এভাবেই কাটবে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য যেমন যুক্তি দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের সাহিত্য পড়লেই বোঝা যায় দুটো ভাষা আলাদা। কোনটা সুবোধ সরকার লিখেছেন আর কোনটা বাংলাদেশের সফিকুল ইসলাম লিখেছেন, তা বুঝতে নাকি বিশেষ বেগ পেতে হয় না। ইঙ্গিতটা সহজবোধ্য। সরকার ও ইসলামের ভাষা আলাদা কেন করেছেন, সেটা স্পষ্টই। শমীক ভট্টাচার্য সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ, সাহিত্যানুরাগীও বটে। কিন্তু সাহিত্য আর সরকারি নথির ভাষা যে অবধারিতভাবে এক নয়, তা তিনি জানেন না দেখে খানিক হতাশই লাগল। সরকারি নথিতে বা শংসাপত্রে তো প্রমিত তথা স্ট্যান্ডার্ড বাংলা লেখা হয়। দুই বাংলার স্ট্যান্ডার্ড বাংলা কি খুব আলাদা?

এর উত্তরে একটা বেশ গুরুতর তত্ত্বের অবতারণা করেছেন অমিত মালব্য। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সরকারি ভাষা ভারতের (প্রমিত) বাংলার থেকে অনেকটাই আলাদা, এমনকি সেখানে ‘শিলেটি’-র মতো উপভাষার প্রয়োগও যথেচ্ছ যা নাকি ‘ভারতীয় বাঙালি’-দের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য। এখানেই শেষ নয়, মালব্য এরপর আরও একধাপ এগিয়ে দাবি করেছেন, ‘বাংলা’ নামে এমন কোনও ভাষা নেই, যা এইসব রূপভেদকে ধারণ করতে পারে। তাঁর মতে, ‘বাঙালি’ একটা জাতিগত ধারণা, ভাষাগত অস্তিত্ব নয়।

বলাই বাহুল্য, মালব্য খেলাটাকে প্রায় একাই ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি বলে দিলেন, ‘বাংলা’ বলে কোনও একটা নির্দিষ্ট ভাষা নেই। অতএব, বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছেন বা করছেন, তাদের ভাষাকে আলাদাভাবে দেখাই যায়, দেখা উচিতও। যেটাকে আপাতভাবে দিল্লি পুলিশের অজ্ঞানতাজনিত ভুল বলে মনে হচ্ছিল, অমিত মালব্য সেটাকে একটা নতুন তত্ত্বের মান্যতা দিলেন। এ তাঁর ব্যক্তিগত মত, সেটা মানতে অসুবিধে হচ্ছে। তিনি বিজেপির মুখপাত্র। অতএব, ধরে নিতে হয় তিনি একটা দলের বক্তব্যকেই প্রকাশ্যে আনছেন। এবং সেই বক্তব্য অনুযায়ী, ভারত ও বাংলাদেশে ‘বাংলা’ বলে কোনও একটা নির্দিষ্ট ভাষা আসলে নেই, সে যতই বাংলা বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম ভাষা হোক না কেন। ফলে, আপাতত ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’ সন্দেহে নানা রাজ্যে যাদের আটক করা হবে, তাদের মুখের ভাষা তো বটেই এমনকী বাংলায় লেখা পরিচয়পত্র তথা শংসাপত্রকেও আর গ্রাহ্য করা হবে না। কারণ, বাংলা যেমন ভারতের একটা স্বীকৃত সরকারি ভাষা, তেমন তা বাংলাদেশেরও সরকারি ভাষা। দেখতে একরকম হলেও ভাষা দুটো আসলে আলাদা। তাই, কোনটা ভারতীয় বাংলা আর কোনটা ‘বাংলাদেশি’– এর সমাধান না হওয়া অবধি বাংলায় লেখা কোনও শংসাপত্রই আসলে বৈধ নয়। অন্তত যতদিন না ‘বাংলাদেশি ভাষা বিশারদরা’ এসে ওই ভাষাকে ‘ভারতীয় বাংলা’ বলে ‘ক্লিনচিট’ দিচ্ছেন।

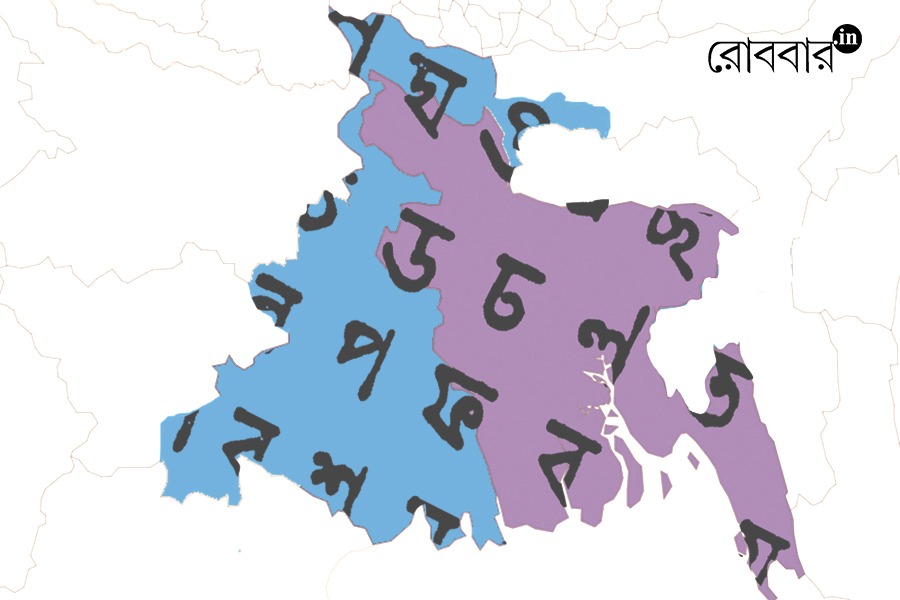

এমনিতে, অমিত মালব্য যা যা বলছেন বা দিল্লি পুলিশ চিঠিতে যা লিখেছে– তা নিছক ভাষাতত্ত্বগতভাবে ভুল নয়, আদ্যোপান্ত বেআইনিও। একথা অমিত মালব্যও দিব্যি জানেন ও বোঝেন। তিনি এবং তাঁর দল সম্ভবত জেনেবুঝেই খেলাটাকে ভাষা ও জাতির ময়দানে এনে ফেলেছেন। এই নিয়ে যাবতীয় বিতর্ক ভাষাতাত্ত্বিক কচকচানিতে আটকে থাকলে তাঁদের খুব একটা অসুবিধে নেই। ক’দিন আগে এই কেন্দ্রীয় সরকারই ‘বাংলাভাষা’-কে ধ্রূপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। তখন ওই মান্যতার প্রয়োজন ছিল। এখন ‘বাংলাদেশি ভাষা’-তত্ত্বের অবতারণা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাতে ‘অনুপ্রবেশের’ তত্ত্বটা আরও শক্তপোক্ত হয়। অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে নানা পরিযায়ী শ্রমিককে আরও সহজে আটক করা যায়, আরও বেশি করে হেনস্তা করা যায়। তাঁদের কাছে সচিত্র প্রমাণপত্র থাকলেও সেসব অগ্রাহ্য করার যুক্তি তৈরি করা যায়। নানা স্তরে সেই যুক্তির সমর্থকও তৈরি করা যায়। আর, ‘অনুপ্রবেশকারী’ তকমা পাওয়া ওইসব মানুষরা অধিকাংশই গরিব। মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই চব্বিশ পরগনা এবং অন্যান্য জেলা থেকে কাজের সূত্রে পরিযায়ী হওয়া মানুষ। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম-পরিচয়ে মুসলমান কিংবা ‘নিম্নবর্ণের’ হিন্দু। যে জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় পরিশীলিত প্রমিত বাংলার ছাপ নেই। তাঁদের কাছে সচিত্র পরিচয়পত্র থাকলেও ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা যায়। অকথ্য অত্যাচার করা যায়। তাঁদের থাকার বস্তিতে খাবার জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া যায়। এবং ইচ্ছে হলে কোনও বিচারপ্রক্রিয়া ছাড়াই সোজা বর্ডারে নিয়ে এসে বিএসএফের সাহায্যে গুলতিতে চাপিয়ে বাংলাদেশে ‘পুশ-ব্যাক’ করা যায়। এবং, এতকিছুর পরেও অনেক শিক্ষিত-উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি এঁদের ধর্তব্যের মধ্যেই ধরেন না। কারণ, তাঁরা ‘শিক্ষিত ও মেধাবী’ নন, ভদ্রেতর মানুষ। ভাষা ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক নানা আবেগের পরিমণ্ডলেও এঁরা খুব একটা স্বাগত নন। এঁরা তাই, এক অর্থে মাতৃভষার উচ্ছিষ্ট। এবং এই মুহূর্তে মাতৃভাষার বলি। এখন অমিত মালব্য জানাচ্ছেন, এঁদের কোনও একটি বিশেষ মাতৃভাষাও নেই। বা থাকলেও সেটার নতুন পরিচয় তৈরি হয়েছে– ‘বাংলাদেশি ভাষা’। যা আসলে একটা বড় পরিকল্পনার প্রচ্ছদ মাত্র। খুব চকচকে ও চোখ-টানা একটা প্রচ্ছদ।

কিন্তু আসল চিত্রনাট্য যাই হোক না কেন, ভাষার অস্তিত্ব ও মানচিত্র ঘিরে যখন আক্রমণ এসেছে, তখন তার রক্ষণও ভাষাকেন্দ্রিক যুক্তি দিয়েও সাজাতে হয়। অনেকে যেটা করছেনও। কেউ কেউ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের মতো ত্রিপুরারও মূল ভাষা, ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও অসংখ্য বাঙালি আছেন। তাঁদের মুখের ভাষাও ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা-আলাদা। কিন্তু সবটাই আসলে একই ভাষাগোষ্ঠীর অংশ। বিভিন্ন রূপভেদ সমন্বিত বিচিত্র ‘বাংলা ভাষা’-র অস্তিত্বকে নাকচ করে বাঙালি জাতির কল্পনা অবান্তর। বাঙালি জাতির নির্মাণ সুজটিল, তার নৃতাত্ত্বিক গঠন বহুস্তরীয়। এবং অবশ্যই ‘বাংলা ভাষা’ মানেও কেবল একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা শ্রেণির ভাষা নয়, প্রমিত বাংলা নয়, কোনও এক ভাষাও নয়। তা বিভিন্ন রকমের বাংলা নিয়ে গড়ে ওঠা একটা ভাষাবৃত্ত। যে-ভাষাতেই দুই বাংলায় মানুষ কথা বলেন। অমিত মালব্য বা শমীক ভট্টাচার্যরা ঘুরিয়ে ‘বাংলাদেশি’ বলে একটা জাতির তথা বিজাতির ধারণা চাপিয়ে দিতে চাইছেন। যে-ধারণা অবশ্যই সাম্প্রদায়িক। এতে বিভেদ ও বিদ্বেষের রাজনীতিটা জমাটি হয়। বিজাতীয় অনুপ্রবেশ ও দেশের ভিতরে অর্থনীতির সংকটের একটা যোগসূত্রও তৈরি করা যায়, অবশ্যই অজুহাত হিসেবে। এবং এরই আড়ালে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষী মানুষদের এই বিপুল শ্রমশক্তিকে কোণঠাসা করে, আতঙ্কিত করে, বিপন্নতর করে বহুজাতিকদের কাছে সস্তা শ্রমের বাজার আরও সুলভ করা যায়। বাড়তি মানুষদের ছেঁটে ফেলার নানা প্রশাসনিক আয়োজনও করা যায়। এবং এসব কাজের পক্ষে যুক্তি আর সমর্থন নির্মাণের কাজটাও তাই চালিয়ে যেতে হয় সমান্তরালভাবে।

অমিত মালব্যর কথামতো যদি ধরেও নিই, বাংলা নামক কোনও একটা নির্দিষ্ট ভাষা আসলে নেই, এত এত রূপভেদ আসলে আলাদা নানা ভাষা, তাহলে একই যুক্তিতে হিন্দির অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। আরও বেশি করে পড়ে। কারণ, হিন্দি যে-সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাকে নিজের উপভাষা বলে দাবি করে, তার কোনওটা-কোনওটা প্রকৃতপ্রস্তাবেই ভিন্ন ভাষা। ভোজপুরি, সিন্ধি, জাঠ, গুর্জরি, গাড়োয়ালি– সবই কীভাবে হিন্দি হয়? কীভাবে কুড়মালি হিন্দির উপভাষা হয়? রূপবৈচিত্রের তত্ত্ব নাকচ করতে হলে তো হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের ভিতটাও নড়ে যাবে। ও হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, ‘হিন্দুস্তানি’ ভাষাটা কিন্তু হিন্দির চেয়ে অনেক প্রাচীন। ১৭৭৮ সালে নাথানিয়েল হ্যালহেড যখন বাংলা ব্যাকরণের বই লিখছেন, তার ভূমিকায় তিনি বলছেন, সংস্কৃত বাদে আরও তিনটে ভাষা ‘বাংলাদেশে’ (অবিভক্ত বাংলা) কমবেশি প্রচলিত– ফার্সি, হিন্দুস্তানি আর বাংলা। এই হিন্দুস্তানি মানে কেবল হিন্দি নয়, হিন্দি এবং উর্দু।

বাঙালি জাতিনির্মাণ যেমন একদিনে ঘটেনি, বাংলা ভাষার গড়ে ওঠাও একদিনে হয়নি। এই কথাটা সাধারণভাবে প্রায় সমস্ত ভাষার এবং জাতির ক্ষেত্রেই সত্য। বাংলা একটা বড় ভূখণ্ড, তার নানা রূপভেদও তাই স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। এত এত জন, জাতি, এত বিচিত্র সব শিকড়। এইসব মিলেছে ওই একটা পরিচয়ে। যে-পরিচয়ের ভিত্তি একটা বিচিত্র ও অতি সমৃদ্ধ ভাষা। সুকুমার সেন বলছেন, গৌড় থেকে যে একটা ভূখণ্ডের নাম ‘বাঙ্গলা’ বা বাংলায় পরিণত হল, তার মূলে আছে ফারসি ‘বঙ্গালহ্’, তুর্কিরা এই নামে এই ভূখণ্ডকে চিনেছিলেন। সেখান থেকেই পর্তুগিজ ‘Bengala’ ও ইংরেজি ‘Bengal’ এসেছে। কিন্তু ভাষার কোনও একটা স্থায়ীনাম দীর্ঘদিন ধরেই ছিল না। অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে অবধি। বাংলাকে কেউ বলতেন ‘দেশি’, কেউ বা ‘প্রাকৃত’, কেউ আবার বলতেন ‘লৌক-ভাষা’।

‘দেশি ভাষে এহি কথা করিয়া প্রচার

সঞ্চরউ কীর্ত্তি মোর জগৎ-ভিতর।’

(শ্রীকর নন্দী, ষোড়শ শতক)

দেশের মানুষ বা লোকসাধারণ যে-ভাষায় কথা বলেন, তাই তো ‘দেশি ভাষা’ বা লোক-ভাষা। ভাষার সঙ্গে জাতির অন্তরঙ্গতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ কী হতে পারে! সংস্কৃতচর্চা তখন পুরোদমে চলছে। অনেকে কেবল সংস্কৃতেই সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চা করেন। আবার, বাংলায় মুসলমান শাসন হওয়ায় আরবি ও ফার্সির চর্চাও বাড়ছে। এক শ্রেণির মুসলমান বাংলাকে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্তও, কারণ বাংলাভাষার গায়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এঁদের উদ্দেশে আবদুল হাকিম অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে লিখছেন–

‘দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।

নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়।।’

অর্থাৎ, ভাষা ও ধর্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই সাধিত হচ্ছে একটা কালখণ্ড ধরে। এ এক ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব ও প্রক্রিয়া। অমিত মালব্য বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জনগণমন’-র উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, দ্বিতীয় সাহিত্যবস্তুটি ‘সংস্কৃত বাংলা’-য় লেখা। অদ্ভুতভাবে, এই একইরকমের সন্দেহ বা অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই নানা মুসলমান নেতা-বিদ্বজনেরা করে গেছেন। তাই এহেন, ‘সংস্কৃত-ঘেঁষা’ বাংলার উল্টোদিকে অনেকেই ‘মুসলমানি বাংলা’-র প্রয়োজনও অনুভব করেছেন। এক অর্থে, আরবি-ফার্সি মিশ্রিত বাংলা কিন্তু সমাজে এমনকী সাহিত্যেও প্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্রই তো ‘যাবনী মিশালে’ লিখছেন। রামপ্রসাদের পদেও অসংখ্য ফার্সি পদ। গোরিবুল্লাহ-র সাহিত্যে তো আছেই। কিন্তু, এই স্টাইল যখন ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইছে, তখন কিন্তু তা সাধারণ মানুষের অপরিহার্য স্টাইলে পরিণত হচ্ছে না। অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় তথা বিভিন্নরকমের বাংলায় যাঁরা কথা বলতে অভ্যস্ত, তাঁরা এই ভাষাকে লেখার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেননি। সাহিত্যে বা রাজনৈতিক ইস্তেহারে তার ব্যবহার তাই ক্ষীণতনু হয়েই থেকে যাচ্ছে। ১৯৩৭-এ ‘বঙ্গীয় নিখিল ভারত মোসলেম লীগ পার্লিয়ামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদকের বিবৃতি’ থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক–

‘মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি নিবেদন–

‘বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মুসলিম সম্প্রদায় মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সম্মিলিত মুসলিম দল গঠনের জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে এবং কবে সেই শুভদিন আসিবে তাহার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। উন্নততর শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের সময় হইতেই তাহারা নির্বাচন এবং আইনসভায় নিজেদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসনলাভের দাবী জানাইয়া আসিতেছে।’

এই বাংলায় শমীক ভট্টাচার্য তথা অমিত মালব্য কি বিজাতীয় গন্ধ খুঁজে পাবেন? এ না-হয় অতীতের কথা, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারি কাগজপত্রে, বেতারে, সংবাদপত্রে যে-ভাষা ব্যবহৃত হয়, তা মূলগতভাবে এপারের শিষ্ট বাংলার ছাঁচেই ঢালা। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এপারের শিষ্ট বাংলা তো তাও নদিয়া-হুগলি এবং বর্ধমান সংলগ্ন অঞ্চলের উপভাষাকে ঘিরে নির্মিত। কিন্তু বাংলাদেশে তো ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল কিংবা শ্রীহট্টের কোনও আঞ্চলিক রূপভেদকে শিষ্ট ধরা হল না। ধরা হল এপার বাংলার একটা আঞ্চলিক ভাষার শিষ্ট ছাঁদকেই। সেটাই স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হল। সেই ভাষাতেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম তৈরি হল, সেই ভাষার ছাঁদেই আনুষ্ঠানিক ভাষণ, দর্শন ও প্রবন্ধের বই লেখা হল। এবারে, এই শিষ্ট বাংলাভাষাটি যেহেতু বাংলাদেশের প্রায় কোনও অঞ্চলেরই মৌখিক ভাষার রূপভেদ নয়, তাই আঞ্চলিক নানা বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে ঢুকে পড়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু তা দিয়ে সরকারি ভাষার ছাঁদটি ‘বাংলা’ থেকে ‘বাংলাদেশি’ হয়ে যায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের যে সংবিধান, তার প্রস্তাবনাটুকু পড়লেই এ-কথা জলের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়–

‘আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা– যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য।’

একটা দেশ ধর্মপরিচয়ের থেকেও ভাষা-পরিচয়কে বেশি গুরুত্ব দিল। তার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল। এবং সেই দেশের রাষ্ট্রভাষা হল বাংলা। নানা ভিন্ন স্রোত, চেষ্টার পরেও হল। এবং সেই বাংলাও আবার গড়নে ও ছাঁদে এপার বাংলার শিষ্ট তথা প্রমিত বাংলার অনুসারী। আঠেরো শতক থেকে এতদিন পরেও, এত এত টানাপোড়েনের পরেও লেখার বা বলার বাংলাভাষাকে যে ‘মুসলমানি’ স্বপ্ন অধিগ্রহণ করতে পারল না, সেটা কিন্তু নেহাত ছোট ব্যাপার নয়। বাংলাভাষার কোনও একটা সম্প্রদায়-অতিক্রান্ত অন্তর্লীন জোর আর ঐক্য এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, এতকিছুর পরেও অমিত মালব্য বা শমীক ভট্টাচার্য বাংলাদেশের সরকারি নথিতে দুর্বোধ্যপ্রায় ‘শিলেটি’ বা রোহিঙ্গাদের প্রভাব খুঁজে পাচ্ছেন, এই বাংলার অনেক বিজ্ঞজনই তাঁদের সুরে সুর মেলাচ্ছেন– এ খুবই মজার বিষয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি শিষ্ট বাংলা তথা যে কোনও স্ট্যান্ডার্ড ভাষার প্রতিপত্তির বিরোধী। শিষ্ট বা প্রমিত বাংলার গায়ে যে ঔপনিবেশিক জন্মদাগ লেগে আছে, সেটাকে আমি নানা কারণেই সন্দেহ করি। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যেভাবে ফের সংস্কৃত-প্রাবল্য বেড়ে উঠল, তাকেও খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে দেখতে পারি না। সে অন্য প্রসঙ্গ, এখন বিস্তারেও বলতে গেলে আলোচনা অন্য বাঁক নেবে। কিন্তু তথাকথিত বঙ্গীয় রেনেসাঁ যে শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত বাঙালি জাতির জন্ম দিয়েছিল, তাঁদের অন্যতম অবলম্বন ছিল সংস্কৃত-ঘেঁষা এই বাংলা। যে বাংলা সত্যিই বাংলা নামক এই বিরাট ভূখণ্ডের অসংখ্য রূপভেদকে গ্রাহ্যই করেনি। ‘যাবনী-মিশাল’-এর উত্তরাধিকারকেও সাহিত্যে প্রান্তিক করে দিয়েছিল। এবং, তারই ফলশ্রুতিতে আজ অমিত মালব্য আজ এক অর্থে ‘বাংলা ভাষা’-রই মৃত্যু ঘোষণা করছেন। করার সাহস পাচ্ছেন।

অথচ, ‘নানা বাংলা’-র অস্তিত্ব বাংলাভাষার জন্মলগ্ন থেকে সত্য। আঞ্চলিক ভাষাবৈচিত্রের কথা ছেড়ে দিলেও বাংলাভাষার একটা বিশেষ ও স্বীকৃত রূপ কি কখনও সম্ভব? ১৯৫৯ সালে চার্লস ফার্গুসন ‘ডায়গ্লসিয়া’ শব্দটা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রথমবার ব্যবহার করছেন। ফার্গুসন লিখেছিলেন, অনেকসময় একই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে একই ভাষার দুই বা ততোধিক রূপ ব্যবহার করে। নেহাত প্রয়োজন পড়লে তবেই শিষ্ট ভাষা, না হলে নানারকম উপভাষার মধ্যে চলাচল চলতে থাকে। ফার্গুসন ভারতের এই বিচিত্র ভাষা-বাস্তবতা নিয়ে কাজ করেননি, তাঁর তত্ত্বটিও তখন নতুন ফলে অপরিপক্ব। ডায়গ্লসিয়া (Diglossia) শব্দটি এরপর আরও বিস্তৃত এবং শিথিলভাবে ব্যবহৃত হবে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের পরিধিতে। সেই সূত্রে বাংলাভাষার মানচিত্রকে দেখলেও বোঝা যাবে, কী বিপুল বৈচিত্র নিয়ে দুই বাংলার মানুষ নিজেদের মধ্যে কথা বলে চলেছেন, ভাব-বিনিময় করে চলেছেন। তাঁদের মুখের ভাষা বিচিত্র, সাহিত্যের ভাষাও ক্রমে শিষ্ট বাংলার ছাঁদ ছেড়ে অল্প অল্প বেরোতে চাইছে। যদিও এখনও অবধি বিশেষ পেরে ওঠেনি। কিন্তু কর্মক্ষেত্র, পরিবেশ, প্রয়োজনের সাপেক্ষে তাঁদের বাংলাও কেমন বদলে-বদলে যাচ্ছে নিয়ত। বাখতিনও একাধিকবার বলছেন, প্রকৃতপক্ষে সব ভাষাই বহু ভাষার সমাহার। একজন নিরক্ষর কৃষকও অনেকগুলো ভাষা নিয়ে বাঁচেন। সাহিত্যের ভাষা আসলে ওই বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর বহু ভাষাগুলোর মধ্যে একটা, তারও নানা ভাগ আছে। শ্রেণি-বর্ণ-সামাজিক অবস্থান ভেদে ভাগ। কিন্তু সেই ভেদের মধ্যেও একটা অভেদ ভাষাকেন্দ্রিক পরিচয়কে নির্মাণ করে। সেই পরিচয় সকলের কাছে সমান আবেগের নয়, সমানভাবে মুখ্যও হয়তো নয়। কিন্তু সেই পরিচয়টা থাকেই। যে-ভূখণ্ড এত এত শতাব্দী ধরে এক ও অবাধ, একটা দেশভাগে কি তার ভাষাচ্ছেদ হয়? ভাষাকেন্দ্রিক আত্মার ছেদ হয়? কে কীভাবে মুখের ভাষা শুনে ঠিক করে দেবেন, কারা অবধারিতভাবে এপারের বা ওপারের? যাঁরা দেশভাগের সময় এপারে চলে এলেন, কিন্তু মুখের ভাষাকে আজও বাঁচিয়ে রাখলেন, তাঁদের নাগরিকত্ব কোন নিক্তিতে মাপা হবে? কীভাবেই বা বোঝা যাবে কোনটা সত্যিই ‘ভারতীয় বাংলা’ আর কোনটা ‘বাংলাদেশি’?

পুনরুক্তি মার্জনীয়, আসলে বিষয়টা ভাষার নয়। ভাষা এখানে গহীন চিত্রনাট্যের প্রচ্ছদ মাত্র। এবং বড় অস্ত্রও। অমিত মালব্যরা খুব ভালো করেই জানেন, দেশজুড়ে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি বাঙালি ভাবাবেগ একজোট হতে চায়, তাহলে তাকে ভাষা দিয়েই কাটতে হবে। তাই ‘বাঙালি’ ও ‘বাংলাদেশি’ তত্ত্বের অবতারণা। তাই ‘বাংলা’ ও ‘বাংলাদেশি ভাষা’-র গল্প। তাই ‘বাংলা ভাষা’ বলে কোনও ভাষাই আসলে নেই বলে বিস্ফোরণ ঘটানো। না, এগুলো কোনওটাই ‘রাজনৈতিক আত্মহত্যা’-র লক্ষণ নয়, বরং সুচিন্তিত পরিকল্পনার অংশ। এখন দেখার, শেষ অবধি কারা জেতে! মালব্যরা, না কি এই বহু বিচিত্র, বহু বহু রূপভেদের সঙ্গে জুড়ে থাকা বাংলাভাষী মানুষ। মানচিত্র নিরপেক্ষভাবে একটা প্রবহমান ভাষা-ঐতিহ্যের সঙ্গে জুড়ে থাকা কোটি কোটি মানুষ। রাষ্ট্র আলাদা, জাতীয়তা আলাদা, নানা ভেদ, বৈষম্য, ঘৃণার চাষ, আগ্রাসনের পরেও যে ভূখণ্ডের ভাষাগত ঐক্যটা এখনও মুছে ফেলা যায়নি পুরোপুরি। যাঁদের কাছে বাংলাদেশ মানেই অনিবার্যভাবে ‘গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ’ নামক কোনও রাষ্ট্র নয়। এই বাংলাদেশ থেকে গুপিবাঘা গেছিল রাজার সভায় গান গাইতে। এই বাংলাদেশ কথা আপামর বাঙালির আত্মার সঙ্গে জুড়ে থাকা ভূখণ্ড। যে বাংলাদেশের কথা অমিত মালব্যরা কখনওই বুঝতে পারবেন না। বুঝতে পারলে বিপন্নবোধ করবেন। পিষে মেরে ফেলতে চাইবেন। আর আমরা কী চাইব? কী চাইছি?

তথ্যসূত্র:

১. চার্লস ফার্গুসন, ডায়গ্লোসিয়া, ১৯৫৯

২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৮

৩. মিখাইল বাখতিন, দ্য ডায়ালজিক ইমাজিনেশন, ১৯৯০

৪. শিশিরকুমার দাশ, মোদের গরব মোদের আশা, ১৯৯৯

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved