সোশ্যাল মিডিয়া কি তার মতো আরও হাজারো ছেলেমেয়ের উপর পারফরম্যান্স প্রেশার বা একরৈখিকভাবে নিজেকে উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা তৈরি করছে? না কি প্রকৃত জীবনে নিজেকে প্রকাশ করতে না পেরে ভার্চুয়াল দুনিয়া তাকে মুক্তির স্বাদ দিতে সক্ষম? এই প্রশ্ন হয়তো একুশ শতকের সবচেয়ে জরুরি ইস্যু। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিস্তর গবেষণা ও লেখালেখি– সাইকোলজি, কগনিটিভ সাইন্স, সোসিওলজি, কম্পিউটার সাইন্স– এমন আরও নানা মেথডোলজি ব্যবহার করে হয়ে চলেছে!

My life is an exhibition– আমার জীবন যেন একটা প্রদর্শনী। পরিপাটি কোনও ঘরের দেওয়ালে যেমন সাজানো থাকে পেলব পুতুল, সখের ঘড়ি আর দামি পেইন্টিং, তেমনই সকাল থেকে রাত অবধি আমি নিজের হাতে বেছে নিই আমার ‘ওয়াল’ সাজানোর নিত্যনতুন জিনিস। কখনও প্রিয় কবিতা, রান্নার রেসিপি, আবার দুঃখ অভিমান নিয়ে লেখা একটুকরো আমার কথা। এই নির্বাচনে আছে কেবল আমি আর আমি, এখানে কারুর কিছু বলার নেই। এই স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দ আর মুক্তির স্বাদ আমার বাড়ির দেওয়ালে পাবো বুঝি? তাই তো খুঁজে নিয়েছি ফেসবুক ওয়াল আর ছবির দেশ Instagram।

কোনও এক ২২ বছরের মেয়ে যদি লেখে এই কথাগুলি, আমরা সকলেই কি কমবেশি একাত্ম হব না এই অভিজ্ঞতার সাথে? গবেষকরা যদিও বলবেন এ তো ডিজিটাল ডেমোক্রেসির বয়ান। যে লিবারেশন বা মুক্তির কথা ২০০০ সালের পর থেকে বলে আসছে অনেকেই। কিন্তু এই যে স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন, নিজের ইচ্ছায় সাজিয়ে তোলা ফেসবুক দেওয়াল বা ইনস্টা ফিড, তা কি সত্যিই সহজাত? আমার মুখের প্রোফাইল বাঁ-দিক থেকে দেখতে ভালো লাগে সেলফিতে, আমার লেখা কবিতা যদি হয় ইংরেজিতে তাহলে লাইক পড়ছে বেশি, খাবারের ছবি দিলে মোটেই পাত্তা পাচ্ছি না ফিডে– এহেন algorithm-এ আমি কি একটু একটু করে নিজেকে পালটে ফেলছি? বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সাজাচ্ছি নিজেকে, যা কিছু বৈধতা দেয় আমার সত্তাকে সেখানেই ভিড় জমাচ্ছি। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সমকালীন মার্কসবাদীরা বলেছিলেন যে সোশ্যাল মিডিয়া আসলে material disparity (বস্তুগত বৈষম্য) থেকে আমাদের আলাদা করে দেয়। আমি কী খাই, কী পড়ি, কী পরি, সব কিছুর একটুকরো curation করে আমার প্রদর্শনীশালায় নিজেকে মেলে ধরতে ভালো লাগে। সেখানে সত্যিই আমার মাথার ছাদ ফুটিফাটা হলে তেমন কিছু আসে যায় না। মেটেরিয়াল বলতে এখানে যদিও পারিবারিক সম্পদ, পুঁজি বা শ্রেণীগত ক্ষমতা বোঝানো হয়েছে; কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া কি মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক বৈষম্যগুলো থেকেও খানিক বিরাম দেয় না? স্লাভই জিজেক এই প্রসঙ্গে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন: তিনি বলছেন ‘electronic id’-র কথা।

ফ্রয়েডিয়ান ইদ-ইগো, আর সুপারইগোর তত্ত্ব অনেকেরই জানা। ইদ মানে আমাদের primal psychic instinct বা সহজাত মানসিক প্রবৃত্তি। ১৯১৫ সালে ফ্রয়েড তাঁর ‘The unconscious’ নামক প্রবন্ধে লিখছেন কীভাবে মানুষ তার অচেতন সত্তায় জমিয়ে রাখে অবদমিত (রিপ্রেসড) খেয়াল। যা কিছু আছে সেই অচেতনে, বা যা-কিছু ইদ, তাই ইগো এবং সুপার ইগোর দ্বারা ঘষেমেজে সমাজের সামনে রাখা হয়ে থাকে। জিজেক বলছেন, সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের ইগো বা সুপারইগো লুকিয়ে ফেলে তাৎক্ষণিকভাবে। আমরা যা চাই বা যা আমাদের অভিলাষ, তার প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে সমাজমাধ্যম। ঠিক যেমন ২২ বছরের মেয়েটি বলেছিল তার নির্বাচন, স্বতঃস্ফূর্ততা বা মুক্তির স্বাদের কথা। নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টায় ডিজিটাল দুনিয়ায় নিষেধাজ্ঞা কম। সামনাসামনি কারুর সাথে দেখা হলে মুখভঙ্গি, হাতের স্পর্শ বা ফিজিক্যাল gesture– কতকিছুই আমার ‘ইদ’ প্রকাশে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। ডিজিটাল ওয়ালের এপারে বসে সেটা খানিকটা হলেও নিয়ন্ত্রিত। আমার ইচ্ছায় নিজেকে কাটছাঁট করে, curate করে, আমি দেখাতে পারি পৃথিবীর সামনে, বাস্তবে বা শারীরিক নৈকট্যে যা করার ক্ষেত্রে হয়তো ছিল বিপুল বাধা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই আত্ম-নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোথাও কি একটা অদৃশ্য হাত কাজ করে? যে বলে দিচ্ছে আমায় এখন ছবি তুলতে হবে, এখনই আপলোড করতে হবে, ১০ দিন হয়ে গেছে কবিতা লিখিনি ফেসবুকে, এই প্রদর্শনীর জীবনে আমিও কি একটা ডিজিটাল আর্টিফ্যাক্টে পরিণত হচ্ছি? এ যেন প্রতিনিয়ত এক প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চলা, ‘ডুস অ্যান্ড ডোন্টস’-এর কড়া নিয়ম, যা লঙ্ঘন করলেই এক ঘরে হয়ে যেতে পারি। তাহলে এক্ষেত্রে যা নির্বাচন করে চলেছি আমরা, তা সহজাত বা স্বপ্রবৃত্ত নয়, বরং ভ্যালিডেশন বা সামাজিক বৈধতা অর্জনের প্রবল চেষ্টা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই নির্বাচন বা ডিজিটাল ইমেজ তৈরিতে আমার কনসেন্ট বা সম্মতি রয়েছে, কিন্তু এই অনুমোদন খুব সন্তর্পণে তৈরি করা, যাকে বলে ‘consent is manufactured’। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, ২২ বছরের সেই মেয়েটি যে লিবারেশনের খোঁজে ফেসবুক ওয়াল বেছে নিয়েছিল, কবিতা আর আঁকা দিয়ে সাজিয়েছিল তার ফিড, যে স্বাধীনতা বা প্রকাশের ভঙ্গিমা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে না পেয়ে ভারচুয়াল ওয়ার্ল্ডে পা রেখেছিল, সেখানেও তাহলে বাঁধা-ধরা, নির্দিষ্ট নিয়ম চলে এল অতর্কিতে। যেমন ধরুন, সকালে উঠে নো ফিল্টার সেলফি, পাবে গিয়ে উইকেন্ড উদযাপন, হেলদি ডায়েট, অবসর বা leisure কাটানোর চেনা ছক, কিছু পরিচিত সিম্বল বা সংকেত ব্যবহার করার বাধ্যবাধকতা, অন্যথা লিখলে, বা ছবি দিলে ফেসবুক বা ইউটিউবে জনসংযোগ তৈরি হবে না।

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাতেও সিনেলি ও অন্যান্য গবেষক এই চেনা সিম্বল ব্যবহার করবার প্রক্রিয়াকে বলেছেন echo chamber। কগনিটিভ সায়েন্সের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে ইকো চেম্বার এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা। সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হচ্ছে যে হোমোফিলি (homophily) হল এক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যেখানে আমরা আমাদের মতো ভাবধারার মানুষ, গোষ্ঠী বা দলের সাথে মেশবার চেষ্টা করি। যে চিন্তাভাবনার পৃষ্ঠপোষক আমরা নই, তার থেকে দূরে সরে, এড়িয়ে, তাকে সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রমাণিত করে, একটা silencing করার প্রবণতা চলতে থাকে। এর ফলে একটা ইকো চেম্বার তৈরি হয়: মানে একটি ঘর যেখানে একইরকমভাবে, একই স্বরে, এক দল মানুষ কথা বলে, একজোট হয় এবং ভাব বিনিময় করে। বিরুদ্ধ মতকে তারা সেই আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে ঢুকতে দেয় না। প্রফেসর সিনেলি ও অন্যান্যরা বলছেন যে এই ইকো চেম্বার তৈরি করার প্রবণতা সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর ত্বরান্বিত হয়েছে। ভারতের মতো দেশে ইকো চেম্বার তৈরি হলে তা নিয়ে জাতিগত বা ধর্মীয় মেরুকরণও দেখা যায়। কগনিটিভ সাইন্সের এই ইকো চেম্বার তত্ত্বটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যে, এই বিষয়টিকে খুব সহজভাবে কি আমরা সোশ্যাল বাবল বা সামাজিক মেলামেশার পরিসর বলতে পারি? সোশ্যাল মিডিয়া অবশ্যই ইকো চেম্বারের মতো খোপ তৈরি করছে, যেই বন্ধ ঘরে আমি কাউকে ঢুকতে দিচ্ছি না, আমার মতাদর্শের মানুষ ছাড়া, তারপর বাকিদের দেখে অবিকল নকল করছি সাজ, পোশাক, মতামত বা আবেগ। কিন্তু প্রশ্ন হল মানুষ কি চিরকালই খোপে বাঁচে না?

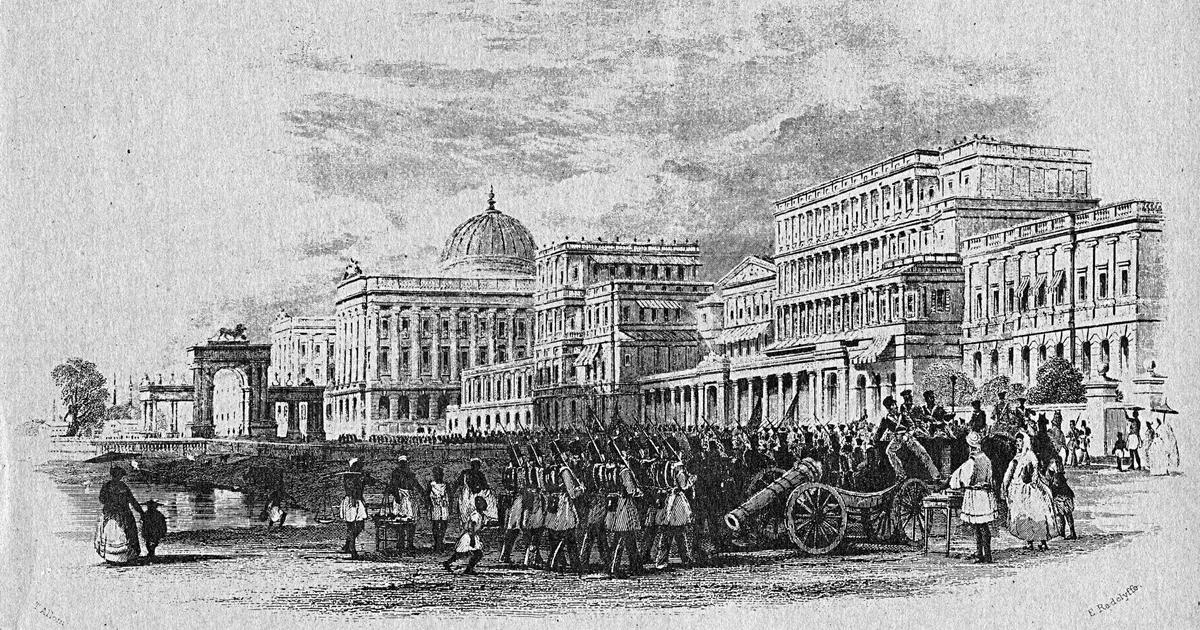

একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক, সামাজিক ইতিহাসের এক পর্বের কথা সংক্ষেপে বলব। অষ্টাদশ শতকে কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী রূপে গড়ে উঠছে; গ্রাম, মফসসল থেকে প্রচুর মানুষ চলে আসছে কলোনিয়াল শহরে, চাকরি, ব্যবসা বা মুটে মজুরি করে বেঁচে থাকার আশায়। আজকের উত্তর কলকাতার মাটিতে তখন গজিয়ে উঠছে কাঁসারিপাড়া, জেলেপাড়া, আহিরীটোলা বা দর্জিপাড়া। ঐতিহাসিক এস এন মুখার্জি দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের প্রথম দিকেও কলকাতার পাড়া তৈরি হয়েছে গ্রামভিত্তিক কাস্ট অকুপেশন-কে কেন্দ্র করে। শহরে বিভিন্ন দলের উত্থান, নানা অভিজাতরা হয়েছেন তার দলপতি এবং শহরের সব ছোট-বড় বিষয় নিয়ে এই গোষ্ঠীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রতিযোগিতা, একে অপরকে নাকচ করা, অপমান, সাংস্কৃতিক অবজ্ঞা, আবার মাঝেসাঝে সৌহার্দ্যবোধ, সব কিছু নিয়ে আদি কলকাতার দলাদলির ইতিহাস লেখা হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে নিজের গোষ্ঠীতে, নিজের বাবল বা দলে বাঁচার কাহিনি (রাধাকান্ত দেব আর রামমোহনের সতীপ্রথা নিয়ে সই বা পিটিশন সংগ্রহ তৎকালীন দলভিত্তিক রাজনীতিতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল)। এমন আরও ঐতিহাসিক পর্বের কথা পাওয়া যায়, শুধু কলকাতা কেন, সারা বিশ্বের ইতিহাসে। তাই ইকো চেম্বার, সোশ্যাল বাবেল বা মতাদর্শের বাইরে যেতে না চাওয়া ডিজিটাল/ নিউ-লিবারাল/ কর্পোরেট সমাজেরই যে অংশ, তা নাও হতে পারে। সোশ্যাল আইডেন্টিটি বা সামাজিক পরিচয়ের উপাদানগুলি নিশ্চয়ই পালটে পালটে যায়, উনিশ শতকের কলকাতার থেকে ২০২৫-এর কলকাতায় বেঁচে থাকা বা মেলামেশার ইতিহাস আলাদা, কিন্তু হোমোফিলি যে ডিজিটাল দুনিয়ায় দান, এমনটা নয়। আমরা দেখতে পাই যে কখনও জাত, কখনও ধর্ম, কখনও বা শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণ আমাদের সমাজে নানা ইকো চেম্বার তৈরি করে; সময়ভেদে, স্থানভেদে তার রূপ বদলে যায়।

আবারও ফিরে যাই সেই ২২ বছরের মেয়েটির বয়ানে, সোশ্যাল মিডিয়া কি তার মতো আরও হাজারো ছেলেমেয়ের উপর পারফরম্যান্স প্রেশার বা একরৈখিকভাবে নিজেকে উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা তৈরি করছে? না কি প্রকৃত জীবনে নিজেকে প্রকাশ করতে না পেরে ভার্চুয়াল দুনিয়া তাকে মুক্তির স্বাদ দিতে সক্ষম? এই প্রশ্ন হয়তো একুশ শতকের সবচেয়ে জরুরি ইস্যু। এর উত্তর খুঁজতে গিয়েও যে বিস্তর গবেষণা ও লেখালেখি হয়েছে; সাইকোলজি, কগনিটিভ সাইন্স, সোসিওলজি, কম্পিউটার সাইন্স– এমন আরও নানা মেথডোলজি ব্যবহার করে, তাও আমরা জানি। এর নিস্পত্তিতে আর কোনও ডেটা, গবেষণা বা তত্ত্বের অবতারণা না করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলে এই নিবন্ধ শেষ করব। আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব বা তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করি, অ্যাকাডেমিক হোক বা কোনও মিডিয়া আয়োজিত সেমিনারে, তখন অত্যন্ত জেনারালাইজড বা সাধারণীকরণে চলে যাওয়ার এক প্রবণতা থাকে। ফেসবুকের উপভোক্তা বা user দের উপর কীভাবে পারফরম্যান্সের চাপ তৈরি হয়, মানসিক বিষাদ (রুমিনেশন), উদ্বেগ (anxiety) বা নিরাপত্তাহীনতা (vulnerable) বাড়ে, এই আলোচনায় পাবলিক স্ফিয়ার আমাদের কাছে একটা homogenous বা একশিলাবিশিষ্ট ধারণা। এখানে যেন সবাই সমান, কোনও কোর (কেন্দ্র) বা পেরিফেরি (প্রান্ত) নেই। আমাদের ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়, মনে হয় যে, ফেসবুক রিল কেন্টাকির এক শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে যেভাবে প্রভাবিত করছে, সেভাবেই কি সুন্দরবনে হিঙ্গলগঞ্জের মেয়েটির প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে? কোথাও কি এই পারফরম্যান্স প্রেসার বা ইকো চেম্বারের ধারণা ভারতে সাংস্কৃতিক পুঁজিসম্পন্ন, মধ্যবিত্ত, মেট্রোপলিটন শহরে কর্মরত, তথাকথিত মূলধারার মানুষের একরৈখিক বয়ান নয়? ইকো চেম্বার তৈরির ক্ষেত্রে যে সিম্বলগুলোর কথা আসছে: নো ফিল্টার, পাব, উইকয়েন্ডে লং ড্রাইভ, যা নাকি মানসিকভাবে নিঃশেষ করছে আজকের প্রজন্মকে, এই ধারাভাষ্য কি ভারতের মাত্র পাঁচটা শহরের উচ্চমধ্যবিত্ত মুষ্টিমেয় মানুষের অভিজ্ঞতা নয়? খুব সম্প্রতি সুন্দরবনে রিয়া সর্দার আর রাখি নস্করের বিবাহ, এমন গতানুগতিক, উচ্চবর্গীয় সাংস্কৃতিক তত্ত্বগুলিকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম বা ডিজিটাল নিউজের মাধ্যমে সমলৈঙ্গিক এই বিবাহ যে প্রচার পেয়েছে, তার অনুধাবন জরুরি। যে কারণে নকলনবীশ হওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকে ভর্ৎসনা করা হয়, যে সামাজিক চাপ তৈরিতে ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকের সেলফি সমালোচিত, সেই একই মাধ্যমে বাংলার প্রান্তিক জায়গায় অভূতপূর্ব বিবাহের প্রচারের প্রসঙ্গ আমরা কীভাবে বিশ্লেষণ করব? কোথাও মনে হয় সহজ সত্য এটাই যে, যেভাবে সোশ্যাল কম্পালশন তৈরি হয় ডিজিটাল দুনিয়ায়, কী কী করণীয় তার নিয়মাবলী নির্দিষ্ট হয়ে একটা গ্র্যান্ড ন্যারাটিভ গঠন হয়, তার কাউন্টার ডিসকোর্স বা পাল্টা বয়ানও কিন্তু দেখা যায় ভার্চুয়াল দুনিয়ায়। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা যেন শহর, গ্রাম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, প্রথম বিশ্ব বা ডি-কলোনাইজড ল্যান্ড, এই বিবিধ বৈচিত্রগুলি মাথায় রাখি। এই সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি পাশ্চাত্যের গবেষণার ফসল বলে তাকে কোনওক্রমে সকলের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দেওয়া generalized (অতি সরলীকরণ) বা অনৈতিহাসিক হয়ে যেতে পারে, যা কখনওই কাম্য নয়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved