ফুলন দেবীর নিজের মুখ থেকে শুনে লেখা বলে দাবি করা আত্মজীবনীটি ফুলনকে ‘দেবী’ রূপে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছে বারংবার। মালা সেনের বইয়ে ফুলনের আত্মীয়স্বজন এবং ফুলন নিজে কোথাও হিন্দু পুরাণের ভাষ্যে একটি কথাও বলেননি। অথচ কানি ও রাম্বালির অনুলিখনে ফুলনের কাছ থেকে চারপাশের প্রত্যাশা দেবী দুর্গা ও দেবী শক্তির ন্যায়। ইউরোপীয় ওরিয়েন্টালিজম যেভাবে উনিশ শতকের ভারতীয় নারীকে দেখত, এই বইয়ে সেটাকেই বিশ শতকে টেনে আনা হয়েছে। অসহায় এক নারী, পুরাণ মেনে আস্তে আস্তে এগচ্ছে পৌরাণিক দেবী-সম হয়ে সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য। ফলে ফুলনের অপ্রাপ্তবয়স্ক বৈবাহিক ধর্ষণের চেয়ে এই ফুলন মিথে গুরুত্ব পেয়ে যায় গ্রামের মেয়েরা বালিকা ফুলনের মধ্যে কীভাবে শক্তির রূপ দেখতে পেত।

ফুলন দেবী (জন্ম: ১৯৬৩ মৃত্যু: ২০০১) স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের সবচেয়ে আলোচিত মিথগুলির একটি। রক্তমাংসের ব্যক্তি মানুষের চেয়ে তাঁকে মিথ হিসেবে দেখাই যুক্তিসঙ্গত। ব্যক্তি হিসেবে ফুলন কেমন ছিলেন, কী ভাবতেন, ফুলন আদৌ ‘ঠাকুর’ জাতের ২০ জনকে হত্যায় জড়িয়েছিলেন কি না, নিজেকে কি সত্যিই দেবী দুর্গা ভাবতেন তিনি, বৌদ্ধ ধর্মই বা গ্রহণ করলেন কেন, কারাই বা এসে ঝাঁঝরা করে চলে গেল তাঁকে– এইগুলি যতটা না ‘ঐতিহাসিক’ ভাবে দেখা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি মিথ নির্মাণ করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। ফুলনকে দেখতে চাওয়ার চেষ্টার চেয়ে ফুলন দেবীকে দেখানোর চেষ্টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনমানসে ছাপ ফেলেছে অনেক বেশি করে। ফুলন দেবী মিথ নির্মাণে যে তিনটি টেক্সট সবচেয়ে প্রভাবশালী, সেগুলি হল মালা সেনের বই “ইন্ডিয়া’স ব্যান্ডিট কুইন’ দ্য ট্রু স্টোরি অফ ফুলন দেবী”, এই বইকে ভিত্তি বলে দাবি করা শেখর কাপুরের ‘ব্যান্ডিট কুইন’ সিনেমা এবং মেরি-থেরেস কানি ও পল রাম্বালির অনুলিখিত ফুলন দেবীর তথাকথিত আত্মজীবনী ‘আই, ফুলন দেবী’।

ফুলন দেবী শহুরে ও নিজেদের সচেতন ভাবা ভারতীয়দের বসার ঘরে প্রথম ঢুকে পড়েন মালা সেনের বইটির মারফত। মালা সেন তাঁর সাধ্যমতো ফুলনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। ফুলনকে চম্বলের প্রেক্ষিত, নারীর প্রেক্ষিত, পারিবারিক প্রেক্ষিত, জাতপাতের প্রেক্ষিত থেকেই নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। তরুণকুমার ভাদুড়ির ক্লাসিক ‘চম্বল: দ্য ভ্যালি অফ টেরর’ বইটির নির্যাস দিয়ে মালা সেন প্রথমেই পাঠককে চম্বলের ডাকাত ঐতিহ্যের ইতিহাস, ভূগোল ও সামাজিক ভিত্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন। এরপর বাকি বই জুড়ে তিনি ফুলনকে খোঁজার চেষ্টা করেন ফুলনের জেলকালীন জবানবন্দি দিয়ে, কোর্টে ফুলনের কথাবার্তা দিয়ে, যে সমস্ত পুলিশ ও প্রশাসক ফুলনকে কাছ থেকে দেখেছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে, স্থানীয় ও সর্বভারতীয় খবরের কাগজ ও পত্রপত্রিকায় ফুলন সম্বন্ধিত রিপোর্টগুলি পড়ে, ফুলনের আত্মীয়স্বজন, গ্রামের মানুষ এদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এবং গোয়ালিয়র কোর্টে বারো বাই ছয়ের একটি ঘরে সশস্ত্র পুলিশের উপস্থিতিতে ফুলনের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক সরাসরি কথা বলে। মালা সেনের বইয়ে ফুলনকে খোঁজার মেথডলজি এত স্পষ্টভাবে বিবৃত যে, তা পাঠককে খানিক হলেও ‘সত্য’ বলে ভাবায়। এইখানেই মালা সেন নিজের অবস্থান আরও স্পষ্ট করে দেন । তিনি বলেন, ‘আমরা তথ্য ও আখ্যানকে মিশিয়ে ফেলতে চাইনি। তবুও আমি খুব ভালো করেই জানি ভারতে কল্পনা বড়ই বেলাগাম, এক মুখ থেকে আরেক মুখে গল্প পাল্টে পাল্টে এগোতে থাকে।’

মালা সেনের এই ধারণা তেতোভাবে সত্যি প্রমাণিত হয় তাঁর বইকে ভিত্তি করে নির্মিত শেখর কাপুরের অতি বিখ্যাত সিনেমাটির মধ্য দিয়ে। শেখর কাপুর ফুলনকে নির্মাণের সময় ফুলনকে খোঁজার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন ফুলনকে ক্লিশে আর্কিটাইপ করে তোলায়। ফলে মালা সেনের বইয়ে যে ফুলন রয়েছে, তা প্রায় উধাও হয়ে যায়। দলিত নারীর জটিল বহুস্তরীয় সমস্যা পরিণত হয় দলিত বনাম উচ্চবর্ণের একমাত্রিক সংঘাতে। মালা সেন সম্ভবত নারী বলেই ফুলনের পারিবারিক সমস্যাকে গুরুত্বহীন ভাবেননি, বরং ভেবেছেন ফুলনের নিপীড়নের শুরু পরিবার থেকেই। ফুলনের খুড়তুতো ভাই মায়াদীন অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের সাহায্যে ফুলনের বাবার জমির দখল নেয়। এই জমির দখলকে ঘিরেই পরবর্তী জীবনে ফুলনকে ডাকাত দলের দ্বারা অপহৃত ও গণধর্ষিত করায় মায়াদীন। অথচ শেখর কাপুর ফুলনকে দেখানোর সময় এই গোটা ঘটনাটা বাদ দিয়েছেন এবং শুরুই করেছেন এগারো বছরের ফুলনের চল্লিশ বছরের কাছাকাছি পুট্টি লালের সঙ্গে বিয়ের ঘটনাটি দিয়ে। এখান থেকেই স্পষ্ট হয় কীভাব একজন সাবর্ণ পুরুষের চোখ দলিতকে দেখার সময় ‘অন্যরকম’ কিছু খুঁজতে বড়ই আগ্রহী হয়ে ওঠে। শেখর কাপুরের চোখে ফুলনের যাত্রাপথ খুবই সরলরৈখিক– একজন দলিত নারী, যিনি বারবার উচ্চবর্ণের পুরুষের দ্বারা নিপীড়িত ও ধর্ষিত হন এবং শেষ অবধি প্রতিশোধ নিতে সফল হন। গোটা সিনেমা জুড়ে ফুলনের বিবিধ ভাবে লাঞ্ছনা এমন ভাবে ধরা হয়েছে যেন, ফুলন ২২ জন ঠাকুরকে হত্যার আগে অবধি লাঞ্ছিতা অসহায় এক সত্তা। অথচ মালা সেনের বইয়ে আমরা পাচ্ছি ডাকাত দলের দ্বারা অপহৃত হওয়ার আগে থেকেই ফুলনের ব্যক্তিত্ব সাংঘাতিক দৃঢ়। নিজের বিয়ে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে আসা মেয়ে নিজের কাকার ছেলের সঙ্গে এমন ঝগড়াঝাঁটি করতে থাকে যে, ফুলন থাকলে তার জবরদখল বিপন্ন হতে পারে ভেবে সন্ত্রস্তত হয় মায়াদীন। এই শক্তিশালী নারীকে কিছুতেই দেখতে চাননি শেখর কাপুর। সিনেমায় ফুলনের অপহরণের কারণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন উচ্চবর্ণের পুরুষের লালসা না মেটানোর জন্য তাকে তুলিয়ে নেওয়া হয় ডাকাতদের দিয়ে। সিমপ্যাথি প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই শেখর কাপুর ফুলনকে শুধুমাত্র যৌন লালসার প্রেক্ষিত থেকে দেখতে চেয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের বহুস্তরীয় উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে ব্রাহ্মণ্যবাদকে খুব সরল একটি পরিসর করে তুলেছেন তিনি। কীভাবে একজন অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও স্বচ্ছল দলিত ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে আরেকজন দলিতকে নিপীড়ন করতে পারে– এই জটিলতা হয়তো শেখর কাপুরের দর্শকদের নিতে অস্বস্তি হত। তিনি তাঁর দর্শকদের জন্য তাই একটি সরল কার্যকারণ রাখতে চেয়েছেন। এই আরোপিত সারল্য ফুলন নামক বহুস্তরীয় পরিসরকে অতি সরল প্রদর্শযোগ্য পরিসর করে তোলে। আর এই প্রদর্শনের লোভেই শেখর কাপুর ফুলনের ধর্ষণকে, ফুলনের নগ্নতাকে ফুলনের কেন্দ্র করে তুলেছেন। ‘ব্যান্ডিট কুইন’ যে দৃশ্যের জন্য আলোচনার কেন্দ্রে ছিল, তা হল ফুলনকে নগ্ন করে গ্রাম ঘোরানো। এমন দৃশ্যের কথা মালা সেনের বইয়ে কোথাও নেই এবং তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফুলন দেবীকে সিনেমার এই দৃশ্য দেখানোর প্রয়োজনই মনে করেননি সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজক। এখান থেকেই পরিস্কার হয়ে ওঠে ফুলনের পুরো জীবন জুড়ে ধারাবাহিক প্রতিরোধের চেয়ে দস্যুরাণীর ‘চার্ম’ অনেক বেশি আবেদন করে সাবর্ণ বৌদ্ধিক পরিশীলিত মননের কাছে।

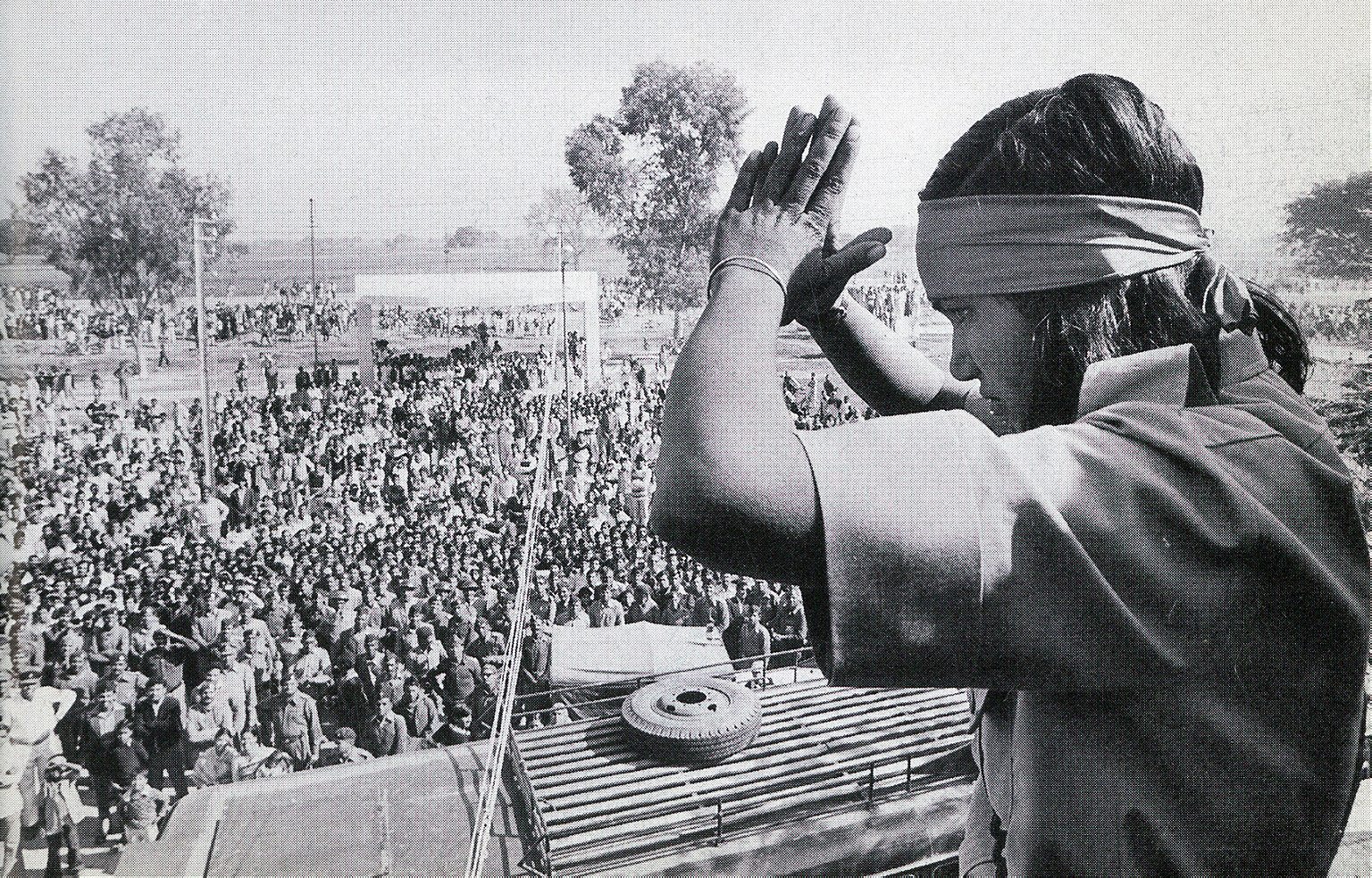

এই মননেরই পশ্চিমা ঔপনিবেশিক সংস্করণ আমরা দেখতে পাই মেরি-থেরেস কানি ও পল রাম্বালির অনুলিখিত ফুলন দেবীর তথাকথিত আত্মজীবনী– ‘আই, ফুলন দেবী’-তে। ফুলন দেবীর নিজের মুখ থেকে শুনে লেখা বলে দাবি করা আত্মজীবনীটি ফুলনকে ‘দেবী’ রূপে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছে বারংবার। মালা সেনের বইয়ে ফুলনের আত্মীয়স্বজন এবং ফুলন নিজে কোথাও হিন্দু পুরাণের ভাষ্যে একটি কথাও বলেননি। অথচ কানি ও রাম্বালির অনুলিখনে ফুলনের কাছ থেকে চারপাশের প্রত্যাশা দেবী দুর্গা ও দেবী শক্তির ন্যায়। ইউরোপীয় ওরিয়েন্টালিজম যেভাবে উনিশ শতকের ভারতীয় নারীকে দেখত, এই বইয়ে সেটাকেই বিশ শতকে টেনে আনা হয়েছে। অসহায় এক নারী, পুরাণ মেনে আস্তে আস্তে এগচ্ছে পৌরাণিক দেবী-সম হয়ে সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য। ফলে ফুলনের অপ্রাপ্তবয়স্ক বৈবাহিক ধর্ষণের চেয়ে এই ফুলন মিথে গুরুত্ব পেয়ে যায় গ্রামের মেয়েরা বালিকা ফুলনের মধ্যে কীভাবে শক্তির রূপ দেখতে পেত। বিক্রম মাল্লার ডাকাত দলে জীবন কাটানোকালীন ফুলনের সংসারী রূপের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে জামাকাপড় বিতড়ন। বিক্রম মাল্লার খুন হয়ে যাওয়ার পর প্রেমিকা হিসেবে প্রতিশোধকামের চেয়ে গুরুত্ব পায় দেবী দুর্গা হিসেবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা। মালা সেনের প্রথম পুরুষে বয়ানের চেয়েও এই বইয়ের তথাকথিত উত্তম পুরুষে বয়ানকে অনেক কম রক্তমাংসের বলে মনে হয় যখন ফুলন নিজের পুরো জীবনকে দেবীত্ব আরোপ করেন: ‘আমি গরিবদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছি, আমি দুরাত্মাদের সেই অত্যাচারই করেছি যা তারা অন্যদের উপর করত কারণ আমি জানতাম পুলিশ গরিবদের কথা কানে তোলে না।’ মালা সেনের সঙ্গে কথা বলার সময় ফুলন মান সিং বলে তার এক বন্ধুর কথা উল্লেখ করছেন যিনি ফুলনকে আত্মসমর্পণ করতে বলে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন বলেই ফুলনের অভিমত। এই মান সিং কানি ও রাম্বালির অনুলিখনে কাপুরুষোচিত ভাবে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেওয়ার জন্য ফুলনের কাছে ঘৃণ্য বলে চিহিত হচ্ছেন। এই দেবীত্বের আখ্যানের চোটে ব্যক্তি হিসাবে ফুলনের দ্বিধা, হিংসা সবকিছু চাপা পড়ে যায়। অসহায় এক নারী ও চূড়ান্ত শক্তিশালী এক দেবীর মাঝখানে হারিয়ে যায় ফুলন নামে এক মানুষী। তখনই এই ফুলন মিথের প্রকাশকালের দিকে চোখ যায়। ফুলন ভোটে দাঁড়াতে চলেছেন এর কিছুদিন পরেই। ভোটে জিতবেন। পার্লামেন্টে যাবেন। তাহলে এই দুই অনুলেখকের ওরিয়েন্টাল এগজোটিকার যে অবচেতন, তাকে কি খুব সচেতন ভাবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ফুলন? নিজের দেবীত্বের আখ্যান বুনতে চেয়েছিলেন অসহায় হিসাবে প্রদর্শিত হওয়া এক দলিত নারী? তিনি কি সুকৌশলে ‘দেবী’ হয়েই প্রদর্শিত হতে চেয়েছিলেন? এই ভাবনা মাথায় এলেই মালা সেনের বইয়ের ধারালো ফুলনের কথা কানে ভাসে, ‘আঠারো বছর বয়সেও আমাকে দেখতে বাচ্চাদের মতোই লাগত। ফলে আমি জানতাম পুলিশ আমার দিকে তাকিয়েও দেখবে না। অবশ্যই এর সুবিধা আমি নিয়েছি।’

ফুলন জানতেন তাকে কখন ফুলন দেবী হয়ে উঠতে হবে। এই জানাটাই তার সবচেয়ে বড় শক্তি। এই জানাটা হয়তো তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতাও।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved