‘মেট্রিলিনিয়াল অ্যামনেশিয়া’ বা মাতৃসূত্রের বিস্মৃতি কেবল ধর্মের নয়, ভাষার নয়, গোটা একটা সামাজিক কাঠামোর অংশ– যেখানে নারীর পরিচয় ক্ষমতার মাধ্যমে, পুরুষের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আসলে বৃহত্তর পিতৃতান্ত্রিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াই, যার প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে ঘটে এসেছে। দেবীত্ব-আরপের রূপেও এসেছে বইকি। অন্নপূর্ণা প্রথমে যেন সুখে থেকেছিলেন, ভুলে থেকেছিলেন, কিংবা দেবীত্বের আরোপে আচ্ছন্ন থেকেছিলেন। ইতিহাস বাধ্য করেছিল, বর্তমানও বাধ্য করেছিল তাঁকে। কিন্তু অচিরেই উপলব্ধিও তো করেছিলেন এই জীবনেই, তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয়কে মুছে দিয়ে, সমাজ-সংস্কৃতিই ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের অনুগত করে তুলছে তাঁকে। এই দেবীত্বই তাঁকে মেয়ে হয়ে বাঁচতে দিচ্ছে না। মানুষ হয়ে বাঁচতে দিচ্ছে না।

উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং মদিনা বেগমের তিনটি কন্যা। কনিষ্ঠটি রোশন-আরা– জন্মসূত্রে মুসলমান, মাইহারের হিন্দু রাজদরবারের দয়ায়, দাক্ষিণ্যে, চৈত্র পূর্ণিমায় নাম হল তাঁর ‘অন্নপূর্ণা’। গল্পের গোড়াতেই নামান্তর। ‘রি-নেমিং’। কেন এই রি-নেমিং? যাতে এরই গুণে, রোশন-আরাকে জায়গা করে দেওয়া যায় ‘মূল’ (ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু) সমাজে? যাতে তাঁর ঘরে জল-টল খাওয়া যায়, তাঁর বেড়ে দেওয়া ‘ফলাহারও’ গ্রহণ করা যায় এক-আধবার? ‘প্র্যাক্সিসে’ না হলেও, ‘থিওরিতে’ অন্তত? মাইহারের রাজদরবারেরই সংগীত-গুরু হিসেবে নিযুক্ত আলাউদ্দিন খাঁ সাহাব মেয়ের এহেন নামান্তরে খুশিই তো হলেন। আপাত স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এই নামকে স্নেহের দান, মানের দান, ‘আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম’ হিসেবে পড়তে চাইলে, এক কথা। সে পড়ায় ক্ষতি নেই (ক্ষতি তো নেই-ই, লাভ আছে) যে, সমাজ-সংস্কৃতি আমাদের তা পাখিপড়া করিয়ে নিয়েছে ইতিপূর্বেই। তবে, সে পড়ায় মন না টেকাতে পারলে, বিকল্প, ‘অস্বাভাবিক’ পাঠে, এই নামান্তরকে আরও পড়া যায়, ‘সংশোধনস্বরূপ’ জন্মসূত্রের পরিচিতিকে, ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার অমোঘ তাগিদ হিসেবে। রোশান-আরার নাম বদলে ইজ্জত এল, সালামতি এল বটে– আপনারই ইতিহাসের, পরিচয়ের, রঙের, রোশনাইয়ের বিনিময়ে। সে ইতিহাস, সে পরিচয়, সে রং, সে রোশনাই মুছে সাফ করে দিয়ে। পোশাকি ভাষায় একে বলা হয়, ইরেজর।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত জগতে গওহর জান, আখতারী বাই বা রসুলান বাই-এর মতো ভাগ্যের ফেরে নাস্তানাবুদ হতে হয়নি ‘স্বনামধন্য’ সুরবাহারবাদক বিদূষী অন্নপূর্ণা দেবীকে (১৯২৭-২০১৮)। সুপরিচিত, ‘পরিশীলিত’ অক্ষরমালা তাঁকে রেখেছিল ‘তোওয়াইফ ঘরানার দেহমূর্তি’-র পাকদণ্ডির বাইরে, সোজা পথে, ‘সাদা’ পথে, কতকটা ধুয়ে নিয়েছিল ‘দেবীমূর্তির পবিত্রতায়’– ‘বাবার’ কি এতে প্রচ্ছন্ন হলেও, মদত ছিল না? একটু থেমে, ভাবছি, প্রশ্নটা ভিন্নও তো হতে পারত। হলেই ঠিক হত। রোশন-আরাকে অন্নপূর্ণা হয়ে ‘সুখে’ থাকার, ভুলে থাকার জমি তৈরি করে দিল কে, বা কারা? যারা দিল, দিল কেন? আলাউদ্দিন খাঁ-কেই বা তাতে মদত পোষণ করার পরোক্ষ বাধ্যতায় বাঁধল কে? সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে, কোথায় এই উত্তরণের উৎস? ভুলে যেতে চাইলেও, কেউ ভুলিয়ে দিতে চাইলেও, ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের ইতিহাসের একটা বৈদিক-আর্য অতীত আছে, উপনিবেশিক শাসনের ভিক্টোরীয় নৈতিকতা আছে, জাতীয়তাবাদের নয়া জাগরণও আছে। রোশান-আরার নামের মতো, নিখোঁজ হয়ে যায়নি সেসব কোত্থাও। উবে যায়নি জনশ্রুতি, জনস্মৃতি থেকে।

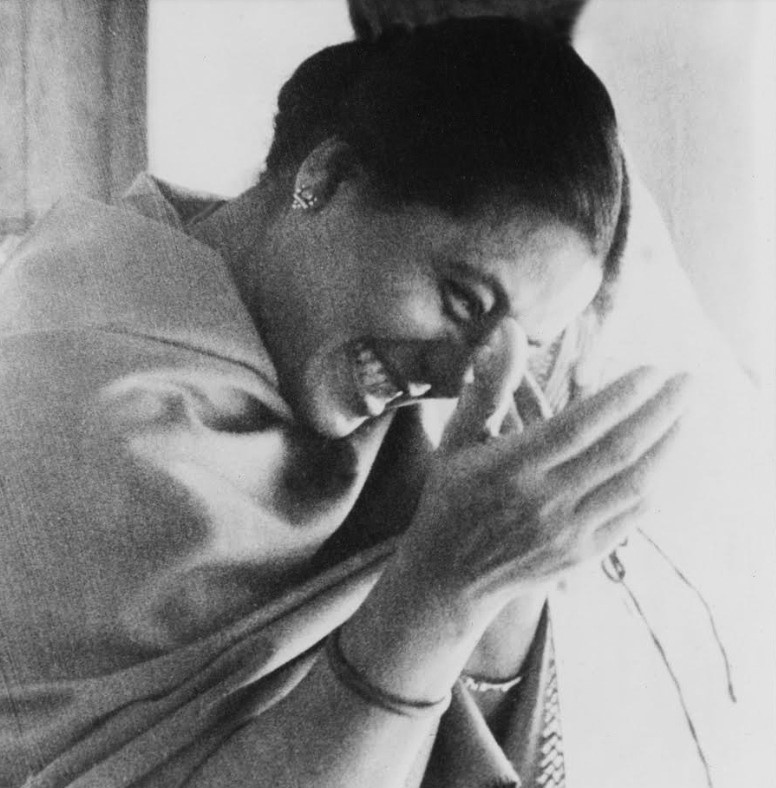

বিস্ময়প্রতিভা রোশন-আরা– আশ্চর্য সুরের অধিকারী। সুর তো আসলে প্রশিক্ষণ আর অধ্যাবসায়ের ফসল। প্রাপ্তিও। ঠিক ঠিক শিখে নিলে, ঠিক ঠিক রেওয়াজে বসলে, শ্রোতার শ্রবণে গিয়ে, হৃদয়ে গিয়ে বিঁধবে শিল্পীর আলাপ, বিস্তারে। টিপ্ মিস হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সুর এসে বিঁধে যায়, সহজেই, শুনতেও লাগে চমৎকার– কিন্তু প্রশিক্ষণ, অধ্যাবসায়ের পাশাপাশি, একমাত্র আত্মায়, অস্তিত্বে সুর নিয়ে জন্মাতে পারলেই, রোশন-আরা হওয়া যায়। অন্নপূর্ণা হওয়া যায়। কোটিতে একটি হওয়া যায়। একটিই। একথা আমার মতো আনাড়ি বলেনি, বলেছেন তাবড়-তাবড় সংগীত সমঝদাররাই। অন্নপূর্ণা তিনিই, সুর যাঁর বল্লমের ফলার মতো নয়, কানে এসে বেঁধে, মনে এসে বেঁধে নিটোল একটা গোল হয়ে– সর্বাঙ্গীণ মূর্তিতে। জনসমক্ষে যাঁর সুরকে টেনে না আনলেও তাই, সুরের আর কিচ্ছুটি যায় না, আসে না। সাধনায় অন্তরায় আসে না কোনও। কিন্তু, শ্রোতাদের ক্ষতি হয়ে যায়। অপরিমেয় ক্ষতি। এক্ষেত্রে যেমন হয়েছে।

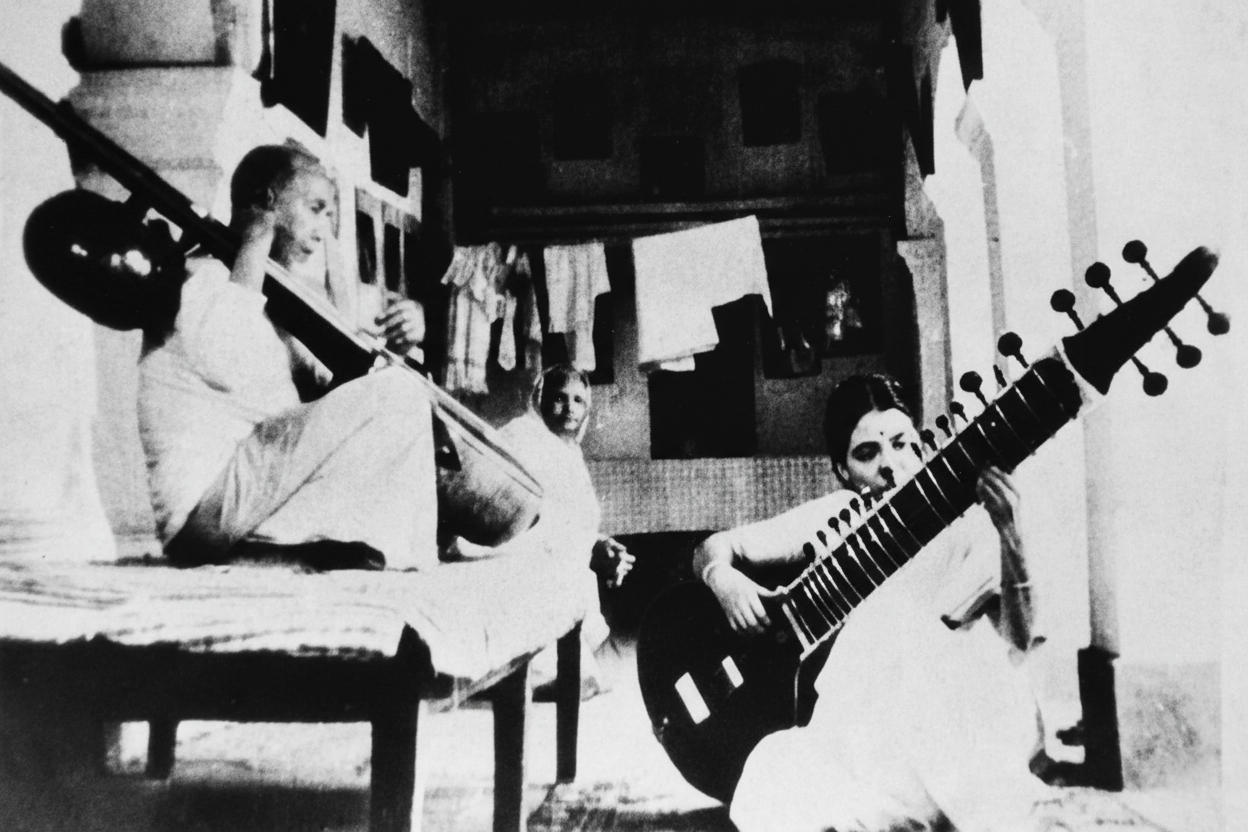

ছোটবেলায় দাদা আলি আকবর খাঁ-এর (লক্ষ রাখব, বাধা যুঝে, স্বনামেই পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যিনি) মূলরাগানুগ বাজনায় তাঁর সামান্য বাঁক-বৈচিত্র, বা স্খলনকে শুধরে দিয়ে, তাঁর বাবাকে হতবাক করে দিয়েছিলেন রোশন-আরা। শিষ্যদের সকলের ‘বাবা’কে। পুনরুক্ত ইতিহাসকে মেনে, ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে, সংগীতকে সারস্বত বিদ্যার (ব্যাকরণের এবং ঐক্যের) ‘এলিভেটেড’ (উঁচা) নজরে দেখা হয়। দেখানোও হয়। শাস্ত্রে যে সরস্বতী দেবীর অধীনে এই বিস্তীর্ণ জ্ঞানক্ষেত্রসমূহ, সে সরস্বতীকেই সাক্ষী রেখে তাই, পাঁচ-দফায় নমাজ পড়া বাবাই প্রথমে সেতার তুলে দেন এখন-অন্নপূর্ণার ছোট্ট দুটো হাতে। হাত একটু পাকতেই, সুরবাহার। তুলনায় বড় আর ভারী। বাবা-ন্যাওটা, বাবারই শিষ্যা, আহ্লাদী, আদর্শবাদী অন্নপূর্ণা তাতে স্বর শিখলেন, সুর শিখলেন, সাধনার কায়দাকানুন শিখলেন। স্বভাবধার্মিক, তাই বাবার কথায়(ও) আড়ালেই থাকলেন জীবনের বেশিরভাগটা। যা আড়ালে রাখতে পারলেন না, সেই বিস্ময়-প্রতিভার সবটুকু তাঁর উৎসর্গ করলেন বাবাকেই। সুরকে সারমর্মে মেলে ধরলেন পরমাত্মার কাছে, বাবার কাছে, নিজের কাছে, নিজের শিষ্যবৃত্তে।

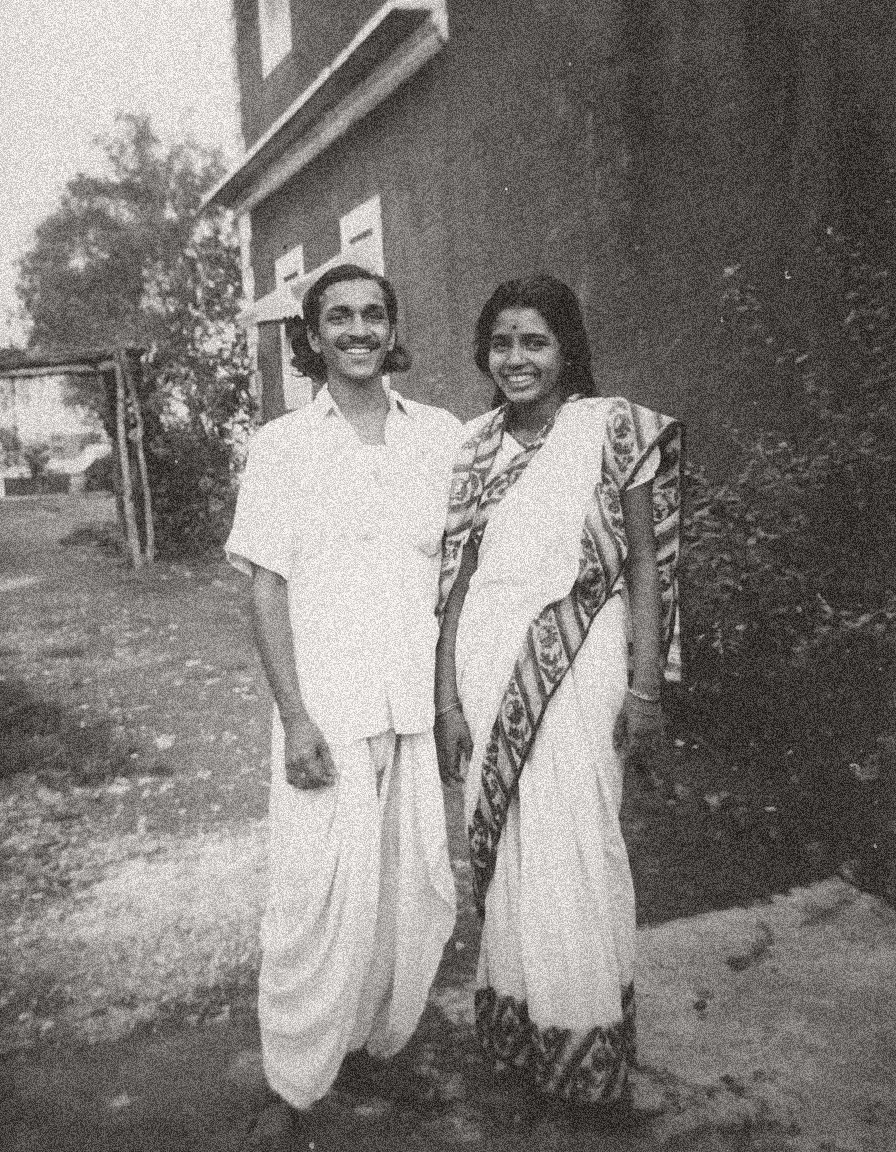

কখনওই যে জনসমক্ষে আসেননি, তেমনটাও নয় আবার। এসেছেন। পর্যাপ্ত আসেননি। রাজদরবারেই প্রথমবারের আসর ওঁর। প্রতিধ্বনি-প্রাণ, মন্দ্র-মুখর সুরবাহারে, বিলম্বিত আলাপ খেলেছিল ওঁর হাতে তেমনই সেদিন, প্রতিদিন অতঃপর, যেমন খেলে শরতের মেঘের গায়ে মেঘ। অনায়াসে, অসম্ভবে। শুনেছি, সভা শেষে অখণ্ড একটি জমি পেয়েছিলেন উপহারে। কিশোরীবেলায় বাবার অন্যতম কৃতি ছাত্র, রবিশঙ্করের সঙ্গে যখন বিবাহ হয়, তখন ১৪ বছরের নাবালিকার বিবাহ আইনসিদ্ধই। বিবাহসূত্রেই ধর্মান্তরিতও হন অন্নপূর্ণা। খাতায় কলমেই হয়ে ওঠেন, ‘অন্নপূর্ণা দেবী’। সে দেবীত্বের বিস্তর ওজন। ১৯৪৬ থেকে ’৫৭ পর্যন্ত রবিশঙ্করের সঙ্গে দিল্লি, বম্বে, কলকাতা এবং মাদ্রাজে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তারপর। আর্কাইভাল তথ্য (রেকর্ড) বলছে, ১৯৫৩ সালে কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে (অধুনা ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র) মাঝ খামাজ এবং কৌশিকী কানাড়া নিবেদন করেছেন। ১৯৫৬ সালে দিল্লিতে ইমন কল্যাণ। যুগলবন্দি। আরও পরে, বম্বের সান্তা-ক্রুজেও কিছু অনুষ্ঠানে বাজিয়েছেন বেছেবুছে। ফের মিলিয়ে গেছেন আড়ালে। ফের। শেষের দিকের অনুষ্ঠানগুলির রেকর্ডিং খুবই বিরল। আমি শুনিনি। অনুষ্ঠানে অংশ নিলেও, শর্ত দেওয়া থাকত রেকর্ড করা যাবে না ওঁর বাজনা। ওরিয়েন্টাল ট্র্যাডিশনাল মিউজিক ফ্রম এল.পি’স্ অ্যান্ড ক্যাসেটস্-এর (২০১৪) সংগ্রহে স্বল্পই নাকি সংরক্ষিত আছে। এ লেখা লিখতে লিখতে প্রশ্ন এসেছে মনে, অন্নপূর্ণা দেবীর পূর্বের নামটিই রয়ে গেলে, সংরক্ষণের সমান তাড়না থাকত তো শ্রোতাদের মধ্যে? থাকত নিশ্চয়ই। সংরক্ষণে কড়া নিষেধাজ্ঞাকে সমধিক মান্যতা দিতেন তো তাঁরা? দিতেন, দিতেন। পারিশ্রমিক গ্রহণে অন্নপূর্ণা দেবীর আপত্তি ছিল প্রবল। কী জানি, সেই যে, সেবার, উপহারে অখণ্ড একটি জমি পাওয়ার পর, কেমন লেগেছিল ওঁর। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি বলেই কেবল সে জমি গ্রহণ করেননি তো? না নিশ্চয়ই! সংগীতকে অন্নপূর্ণা দেবী ভক্তির সাধনা মনে করতেন– বিনিময়মূল্য ধার্য হলে, ওঁর ‘সরস্বতীর’ মানে লাগত। কলকাতায় দাদার নির্মাণ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন, বম্বের এনসিপিএ-তেও পড়িয়েছেন কিছুকাল– হাতে গোনা শিষ্যকেই জায়গা দিয়েছেন ঘরে। যাঁদের সে জায়গা দিয়েছেন, তাঁদের কাছে পারিশ্রমিক নেননি।

শিক্ষক হিসেবে কেমন ছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী? এক কথায়, কড়া। বাবা আলাউদ্দিনও শিক্ষক হিসেবে ছিলেন যেমন। মানুষ হিসেবে, যাবতীয় গোঁড়ামির বিপ্রতীপে, দু’জনেই আবার উদার, আকাশের মতো ক্ষমাশীল। শিক্ষক অন্নপূর্ণা সম্পর্কে অজস্র স্মৃতি, সময়ে-অসময়ে ভাগ করে নিয়েছেন ওঁর ছাত্রকুল– করবেন আরও আরও। এমনই অজস্র স্মৃতিকথার একটি, পণ্ডিত বসন্ত কাবরাকে আলাপের পাঠ। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্নপূর্ণার গুরুভাব, বাজের সংবেদ, দীর্ঘ অনুশীলন, সংগীতের প্রতি অসীম দায়িত্বশীলতা, এবং অনন্য শ্রবণশক্তির ঠাসবুনট। বসন্ত কাবরা বসেছেন ‘মায়ের’ পায়ের কাছে। জটিল আলাপ শিখছেন, অথচ, আলাপের সমস্ত সূক্ষ্মতা ধ্বনিতে ধরা দিচ্ছে না তখনও। অন্নপূর্ণা দেবী খানিক মর্মাহত। উঠে চলে গেলেন রান্নাঘরে। যাওয়ার আগে বলে গেলেন– ‘এ পর্যন্ত ঠিক ঠিক শিখে নিতে পারো যদি, তবেই শেখাব জোড়-ঝালা। নচেৎ, শেখাব না।’ বসন্ত পুনরায় মন দিলেন আলাপেই অগত্যা। মায়ের রান্নাঘরে প্রেশার কুকারের শিস, কড়াইয়ের ছ্যাঁক-ছোঁক– চতুর্দিকে কত কত বিচিত্র রকমের শব্দ। হঠাৎই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে, উচ্চস্বরে বলে উঠলেন– ‘নিষাদের তরফ যে সামান্য নেমে গেছে, কানেই নিচ্ছ না?’ (তরফ তার, অর্থাৎ সিমপ্যাথেটিক স্ট্রিং, সুরবাহারে যা সরাসরি বাজানো হয় না, কিন্তু মূল তারের সঙ্গতে অনুরণিত হয়। মূল তারের চেয়ে, সে তারের সংখ্যাই বেশি, তাই যন্ত্রটির অমন গম্ভীর, গমগমে ধ্বনিতরঙ্গ) সঙ্গে সঙ্গেই, উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করে দেখলেন বসন্ত। সত্যিই তো! নিষাদের তরফ তার নেমে গেছে সামান্য। প্রায় ৩০ ফুট দূরে, রান্নাঘরের হাজারও কোলাহলের মধ্যে থেকেও এই সামান্যতম ভ্রান্তি অবলীলায় ধরা পড়েছিল অন্নপূর্ণার কানে।

পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় নানা সাক্ষাৎকারেই তাঁর গুরু আলাউদ্দিন খাঁ-র পাশাপাশি, অন্নপূর্ণা দেবীর কথাও বলেছেন স্পষ্ট ভাষায়, বারেবারে। বলেছেন, গুরুগৃহে অন্নপূর্ণার পারদর্শিতা, অন্নপূর্ণার নিষ্ঠা ছিল আর সকলের চেয়ে বেশি স্বীকৃত, সমাদৃত। পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে নয়। ‘ঘরের’ উত্তরাধিকার সূত্রে। মাইহার-সেনিয়া ঘরের ধ্রুপদাঙ্গের কঠিন, গহীন তালিমের জল ঠেলে, তবে। এও তো লড়াই-ই। ঘরভর্তি এক-সে-বড়-কর-এক দক্ষ, প্রতিভাবান পুরুষ শিষ্যদের মধ্যে, একা মেয়েটার শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠার, শ্রেষ্ঠ হতে পারার লড়াই। অন্নপূর্ণার এহেন অর্জনকে তাই, সিস্টেমিক ডমিনেশন বা প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের অপরপক্ষে দাঁড়িয়ে, নারী সংগ্রামের ইতিহাসে প্রতিরোধের সুদৃপ্ত চিত্র হিসেবে চেনারও প্রয়োজন আছে। আলবাত আছে।

একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে (নিখিল ব্যানার্জী ইন্টারভিউ কন্টিনিউড, রাগাডটকম) শিল্পী জানাচ্ছেন, আনুষ্ঠানিক ক্লাস পার করেও, ওঁর বাড়িতে প্রায়শই বসে থেকেছেন। কর্মসূত্রে বম্বে গেলে, আলাদা সময় চেয়ে, নানা ‘আলাপ’-আলোচনা করেছেন, প্রশ্ন করেছেন। অন্নপূর্ণা সেসব প্রশ্নের উত্তর কখনও দিয়েছেন স্নেহভরে, কখনও বা কঠোর হয়ে। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ভনিতাবিহীনই স্বীকার করেছেন, অন্নপূর্ণা দেবীর এই কঠোরতার শৃঙ্খলই তাঁকে বারবার টেনে ফেরাত ওঁর কাছে।

সাতের দশকের আশ্চর্য একটা গল্প জোরসে নাম লিখিয়ে নিয়েছিল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-ইতিহাসে (মানুষের মুখে মুখে ফিরছে এখনও তাই)। জোরসে, অথচ, আবছায়াতে। অন্নপূর্ণা প্রকাশ্যে সুর তোলা বন্ধ করেছেন তখন আবারও– সাধনায় নিমগ্ন। সে সাধনাই একবার সামনাসামনি বসে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল ‘থার্ড-বিটল’ জর্জ হ্যারিসনের। ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ তদবিরে, বিশেষ সেই শ্রবণসভার আয়োজন হয়েছিল গুটিকয় রথী-মহারথীদের নিয়ে। ইতিউতি পড়েছি, হ্যারিসন নাকি অভিভূত হয়ে, চোখ বুজে, শান্ত হয়ে শুনেছিলেন বিস্ময় প্রতিভাকে। এই ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হ্যারিসনের নিজের লেখা বা সাক্ষাৎকারে জায়গা করে উঠতে পারেনি যদিও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে, পেরেছে। সাধারণ শ্রোতারা পেয়েছেন ছেঁড়া-ছেঁড়া কিছু টুকরো। সেসমস্ত টুকরো ঘিরে কৌতূহল, বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণাও। এও ‘একজাতের’ বিরহ।

এমনতর দেবীই খুব চমকে দিলেন একদিন সকলকে, রবিশঙ্করের সঙ্গে বিবাহ ‘জিইয়ে’ রাখতে পারলেন না যখন আর। চমকে দিয়ে, আলাদা হয়ে গেলেন। বিবাহবিচ্ছেদের পরে, বিবাহসূত্রে আরও একবার জুড়েছিলেন নিজেরই শিষ্য রুশী পাণ্ডিয়ার সঙ্গে। সমাজকে পরোয়া না করে। যে দেবীত্বের ওজন বিস্তর, সে ওজনকে ঝেড়ে ফেলে। নিজের ভাষায়, প্রকাশে, দেবীত্বের প্রচলিত ন্যারেটিভ ভেঙে। যে ‘দেবী’ একে বিবাহবিচ্ছিন্না, তায় পুনর্বিবাহিতা; জীবদ্দশায় যাঁর মৃত সন্তানের মুখ দেখতে হয় ঘটনাচক্রে, তাঁকে কেমন করে ‘দেবীরূপে’ গ্রহণ করবে সভ্যতা? করেনি। ওপর-ওপর যদি বা করেছে, গভীরে, করেনি। শিষ্য অতুল মার্চেন্টের ‘অন্নপূর্ণা দেবী: দ্য স্টোরি অফ আ রেক্লুসিভ জিনিয়াস’ (২০২১) শীর্ষক বইয়েও, একটি অংশ সমগ্র পাঠ্যকে ‘অনিবার্য’ অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। সে অংশে এসেছে, অন্নপূর্ণা দেবী আর রবিশঙ্করের সম্পর্ক নিয়ে দু’পক্ষের অভিযোগের কথা, ব্যর্থ দাম্পত্যের আখ্যান। কেন এসব আলোচনার ফাঁদে এই বইটিকেও জড়িয়ে পড়তে হল শেষ পর্যন্ত? যে বই কেবল অন্নপূর্ণা দেবীর সংগীত-জীবন নিয়েই হওয়ার কথা ছিল, সভ্যতার দেবীত্বকে তিনি অস্বীকার করার এক অদৃশ্য টানে, পিছলে গেল মূল লক্ষ্য থেকে? অন্নপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিগত জীবনকে আলোচ্য করে তোলাও তো ‘ভয়ারিজমের’ আওতার বাইরে নয়। এই আলোচনা তাঁর শিল্পীসত্তাকে নয়, সামাজিক কাঠামো মেনে, পারিবারিক অবস্থানকেই মুখ্য আলোটি প্রদান করে, তাঁকে কৌতূহলের ‘বস্তু’ হিসেবে চিহ্নিত করে– তাঁর শৈল্পিক অবদানকে আড়াল করে। অন্নপূর্ণার যে আড়াল নিয়ে শ্রোতাদের এত যন্ত্রণা, এত বিরহ, সে আড়ালের দায় তাই সব্বার। গোটা সমাজটার, সমাজ ব্যবস্থাটার।

যে সাক্ষাৎকারের কথা লিখেছি, সেই একই সাক্ষাৎকারে, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ও তো বলেছেন, রবিশঙ্করকে তালিম দিয়েছেন অন্নপূর্ণা। এ তো স্বীকৃত সত্য। তবু ‘রাগ’ (১৯৭১) নামক তথ্যচিত্রে, অন্নপূর্ণার খোঁজ-ই পেলাম না উল্লেখের বরাবর তাও। নাম পেলাম না ওঁর। নামান্তরও নয়।

নামের কথা বলে শুরু করেছিলাম। শেষে আবারও নামেরই কাছে ফিরে এসেছি তাই। নাম-বদল, পূর্ব পরিচয় মুছে দিয়ে, ক্ষমতার হিসেব মেনে, পিতৃতন্ত্র-মাফিক পরিচয় গ্রহণের বাধ্যতা, পরিচয়ে পুরুষতন্ত্রের নয়া ইতিহাস গড়ে নেওয়া, মেয়েদের জীবনে বিচ্ছিন্ন কোনও তো ঘটনা নয়। বহুজাতিক ভারতে মেজরিটেরিয়ান রাজনীতি– ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিতে, সত্তার সত্য মুছে, চৈত্র পূর্ণিমা আসে যেমন, পিতৃপরিচয়সূত্রে, বিবাহসূত্রে এমনিই চৈত্র পূর্ণিমা আসে ঘরে ঘরে, রোজ। অন্নপূর্ণার পরে দেবী জুড়ে বসে। ‘মেট্রিলিনিয়াল অ্যামনেশিয়া’ বা মাতৃসূত্রের বিস্মৃতি কেবল ধর্মের নয়, ভাষার নয়, গোটা একটা সামাজিক কাঠামোর অংশ– যেখানে নারীর পরিচয় ক্ষমতার মাধ্যমে, পুরুষের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আসলে বৃহত্তর পিতৃতান্ত্রিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াই, যার প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে ঘটে এসেছে। দেবীত্ব-আরোপের রূপেও এসেছে বইকি। অন্নপূর্ণা প্রথমে যেন সুখে থেকেছিলেন, ভুলে থেকেছিলেন, কিংবা দেবীত্বের আরোপে আচ্ছন্ন থেকেছিলেন। ইতিহাস বাধ্য করেছিল, বর্তমানও বাধ্য করেছিল তাঁকে। কিন্তু অচিরেই উপলব্ধিও তো করেছিলেন এই জীবনেই, তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয়কে মুছে দিয়ে, সমাজ-সংস্কৃতিই এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের অনুগত করে তুলছে তাঁকে। এই দেবীত্বই তাঁকে মেয়ে হয়ে বাঁচতে দিচ্ছে না। মানুষ হয়ে বাঁচতে দিচ্ছে না। অথচ, তিনি তো রক্তমাংসের মানুষ। ‘মেয়েমানুষ’। নিজের সঙ্গে যে আলাপ অন্নপূর্ণা দেবীর হয়েছিল তারপর, সেনিয়া-মাইহারকে শিরে ধরে, তারও স্থায়িত্ব হয়েছিল দীর্ঘ। সুদীর্ঘ। বাঁধন ভেঙে বেরিয়ে এসে, নিজস্ব সত্তার অধিকার দাবি করেছিলেন নিজের মতো করে। শেষ পর্যন্ত। মানুষের মতো, মেয়ের মতো বেঁচেছেন বিস্ময়-প্রতিভা, সংগীত-‘সম্রাজ্ঞী’ অন্নপূর্ণা দেবী। বেশ করেছেন।

সনলকুমার শশীধরনের ‘এস্ দূর্গা’ (২০১৭) দেখেছিলাম কলেজে থাকতে। পর্দায়(ও) ফের দেখেছিলাম, পুরুষতন্ত্রের উগ্রধর্মীয় ভক্তি, আরোপিত দেবীত্ব আসলে একটা ঢাল। পুরুষের স্বভাবগত নিয়ন্ত্রণমূলক সামাজিক মানসিকতাকে অক্ষুন্ন রাখার ঢাল। কাউকে ‘দেবী’ বলে শিকলবন্দি করে রাখলে, তাঁকে, এবং ‘দাসী’-কে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেতে সুবিধে বেশি হয়। অন্নপূর্ণা দেবী হয়ে, আড়ালে চলে যান। শ্রোতাদের ক্ষতি হয়ে যায়।

মেয়েরা আড়ালে চলে যায়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved