এক টিভি চ্যানেল কতৃপক্ষ একবার ঠিক করল প্রফুল্ল রায়ের কয়েকটি ছোটগল্পের চিত্রস্বত্ত্ব কিনবে। আমার যাতায়াত ছিল চ্যানেলের দপ্তরে। সেই মতো চ্যানেলের এক মাঝারি কর্তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম প্রফুল্লদার বাড়ি। শুরু হল বৈষয়িক কথাবার্তা। বেশিরভাগ গল্পেরই স্বত্ত্ব হাবিজাবি পরিচালকদের দেওয়া আছে। শেষমেষ চারটে গল্প পাওয়া যাবে, জানা গেল। গল্পপিছু একটা নির্দিষ্ট টাকার কথা ঠিক হল। কিন্তু চ্যানেলের মেজকর্তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল একটা কিছু বলার জন্য উসখুস করছে। বললাম, ‘ঠিক আছে তো? তাহলে চেকটা কবে পাঠাবে, বলে দাও।’ খানিক মাথা চুলকে মেজকর্তা গলা নামিয়ে বলল, ‘মানে, দুটো গল্প তো মাত্র দশ-বারো পাতার… ও দুটোর যদি আর কি হাফরেট…’

উৎপল দত্ত পেরিয়ে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গা-ঘেঁষে সেই টঙের কাছাকাছি মাঝারি আয়তনের ফ্ল্যাট। ওরেব্বাপ, দম বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়! ইংরেজি চারতলার দরজার সামনে ভ্রমণ-ক্লান্ত স্টিম ইঞ্জিনের মতো সামান্য দীর্ঘশ্বাস বিরতি। না, লিফট নেই। দরজায় নেই নাম-ফলক। যে জানে, সে চেনে। বেল টিপতেই সদাহাস্যময় দাদার সাদর আহ্বান। সোফায় বসতে-না-বসতেই এগিয়ে দিতেন জলের গ্লাস।

–আগে একটু জিরিয়ে নাও। তারপর কথা। তুমি তো বেশ হাঁপিয়ে গেছ।

–তাও তো তিনতলায় একটু দাঁড়িয়ে তারপর সিঁড়ি ভাঙলুম।

–আর বোলো না, আমারও এখন সেই অবস্থা। দিনে তিন-চারবার দমাদ্দম নেমে যেতাম কিছুদিন আগেও, এখন আর পারি না। এখন বার দুয়েক। একবার সকালে বাজার আবার বিকেল-সন্ধের দিকে নামতে হয়। এটা-ওটা কাজ তো থাকেই। মেয়ের বাড়ি যাই, নাতির সঙ্গে একটু বকবক করে আসি। বেশিরভাগ দিনই অবশ্য বাড়িতে কেউ-না-কেউ চলে আসে। প্রকাশক বা তার চেলা– ওই একটু ফাইনাল প্রুফটা দেখাতে আসে।

–তাহলে লেখেন কখন ?

এই একই প্রশ্ন শিবরাম চক্রবর্তীকে করেছিলেন তাঁর এক ভক্ত। সারাদিনের নানা কাজের ফিরিস্তি দিয়ে শিবরাম চক্রবর্তী শেষে বলেছিলেন, ‘তারপর তক্তাপোশে খানিক এপাস-ওপাস করে ঘুমিয়ে পড়ি। জেগে পড়ি, বা আবার জেগে পড়া হয় পরের দিন।’

ভক্ত মাথা চুলকে জানতে চেয়েছিলেন, ‘তাহলে মশাই লেখেন কখন?’

শিবরাম চক্রবর্তীর নির্বিকার উত্তর, ‘কেন, পরের দিন।’

এক্ষেত্রে অবশ্য একটা সোজাসাপটা ফিরিস্তি পাওয়া গেল দাদার থেকে। সকাল পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটায় উঠে ছ’টার মধ্যে লেখা শুরু। কোনওরকম বিরতি ছাড়া টানা চার ঘণ্টা। তারপর দশটায় উঠে জলখাবার খেয়ে বাজার। এইভাবেই চলে সারাটা বছর। পুজোর সময়টা বাড়তি একটু লিখতে হয় দুপুরের দিকে।

–সবাই ছাঁকামাকা করে উপন্যাসের জন্য। দুটোর বেশি লিখতে চাই না। বাকিদের বলে দিই ছোটগল্প দিয়ে চালিয়ে নাও এবারের পুজোটা।’

–দিনে মাত্র চার ঘণ্টা! বছর ভোর চার ঘণ্টার কল্পনা রথ ছুটিয়ে এত জমজমাট গল্প-উপন্যাস লেখা যায়। সত্যিই বিস্ময়কর!

–একদম তাই। ওই চার ঘণ্টায় একেবারে সেই ড্যামের লকগেট থেকে ছাড়া পাওয়া জলের মতো হু হু করে বেরিয়ে আসে লেখা।

কথাটা বলে নির্মল এক হাসির আলোয় উজ্বল হয়ে উঠল লেখকের মুখ।

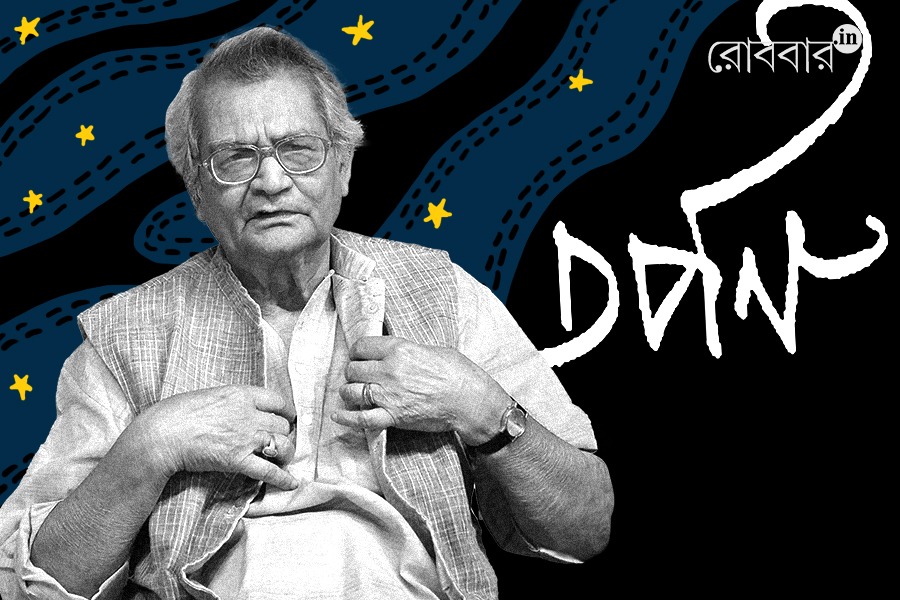

উনি– প্রফুল্ল রায়। তাঁর পরনে হাফ পাঞ্জাবি, বেশিরভাগ সময়েই সাদা, আর লুঙ্গি। বাড়ির হদিশ ভাল করে চেনানোর জন্য বলেছিলেন, ‘আমার বাড়ির আগের গলিতে থাকতেন এক বিখ্যাত লোক। তিনি– উৎপল দত্ত। আর আমার গলিতে আগের বাড়িতে থাকতেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কাছাকাছি এসে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।’

ছিমছাম বসার ঘরে একটা বুককেসের পার্টিশন। বইয়ের তাকের পিছন দিকে খাওয়ার টেবিল আর রান্নাঘর। কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্নাঘর থেকে এসে হাজির হত চা আর দুটো ডিশ। একটায় তিন-চাররকম মিষ্টি আর অন্যটায় বিস্কিট। পূর্ব বাংলার মানুষ বলেই মনে হয় আন্তরিক আতিথেয়তায় প্রফুল্লদা ভরিয়ে তুলতেন আড্ডার আসর। খাও আর গল্প করো। কাজ থাকলে তা পরে হয়ে যাবে। এ তো গেল সাধারণ অতিথিদের জন্য আর ‘বিশেষ অতিথি’ হলে কথাই নেই! সময়টা যদি ইলিশের হয় তাহলে তিন-চারটে না খেয়ে নিস্তার পাওয়া কঠিন! ইলিশের তেল সহযোগে ভাজা, সরষে ইলিশ, ভাপা ইলিশ, কচুশাক ইলিশ– ‘যত খুশি তত খাও’ গোছের ভোজন পর্ব চলবেই।

হ্যাঁ ঠিকই, আগে ভোজন তারপর ধীরে সুস্থে হয়ে যেত ওঁর গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য সংক্রান্ত আলোচনা। বাড়তি হিসেবে জুটত আরও কিছু গল্প। ঠিক যেমন বাঁধনহারা জলের মতো বেরিয়ে আসত প্রফুল্ল রায়ের শব্দসম্ভার– একইভাবে জেগে উঠত একটার পর একটা প্লট। আসলে ওঁর বহুমুখী বিচিত্র যাপনের অভিজ্ঞতায় ভরা ছিল প্লটের ঝুলি। সেই নাগাল্যান্ড থেকে বিহারের প্রান্তিক গ্রাম, তারপর আন্দামান, বম্বের (এখন মুম্বই) সিনেমা জগৎ, কলকাতায় ফিরে দৈনিক পত্রিকা অফিসের ভুলভুলাইয়া– এইসব নানা চক্রে আবর্তিত অভিজ্ঞতার এক মধুভাণ্ড হয়ে উঠেছিলেন প্রফুল্ল রায়।

এত লেখার পরও যা অবশিষ্ট ছিল মাথায়, শরীরটা সায় দিলে, আরও একটা ‘কেয়াপাতার নৌকা’ কি ‘মহাযুদ্ধের ঘোড়া’ লিখে ফেলতে পারতেন। বলেছিলেন, ‘যদি আনুপূর্বিক নিজের জীবনের ফেলে আসা ৪০টা বছরের দিনলিপি লিখতে পারতাম, তাহলেই অনেকগুলো উপন্যাস হয়ে যেত। বলতে গেলে ওই দিনলিপির অভিজ্ঞতাগুলোই একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাহিত্য রসে চুবিয়ে লিখেছি মানুষের জন্য।’

বলেছিলাম, ‘আসলে আপনার লেখা এত ঘটনাবহুল আর ঘটনার স্থান আর পাত্র এতই অসচরাচর যে, সিনেমাওয়ালাদের লোভ লেগে যায়। বেশ কিছু পরিচালকদের দেখেছি পুজোসংখ্যায় প্রফুল্ল রায় কী লিখেছেন, তার খোঁজ রাখতে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত যখনই পরের ছবির সলতে পাকানো শুরু করতেন তখনই তার বইয়ের তাক থেকে নামাতেন প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প সংকলন। এইভাবেই পেয়েছিলেন ‘বাঘ বাহাদুর’, ‘চরাচর’ আর ‘মন্দ মেয়ের উপখ্যান’।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বলতেন, ‘গল্পে হাত দেওয়ার বা এপাশ-ওপাশ করার কোনও জায়গা নেই। একেবারে যেন সাজানো চিত্রনাট্য।’

প্রফুল্ল রায় নিজেও জানতেন সেকথা। আমাদের সিলেবাস-হারা আড্ডায় অনেক সময় বলেছেন, ‘‘একেবারে সিনেমার মতো পরপর ঘটনাগুলো ভেসে ওঠে চোখের সামনে। অনেকবার চেষ্টা করেছি সামনের ছবি সরিয়ে অন্য কথা বলব, চরিত্রগুলোর ভেতরের কথা মনের কথা জানাব পাঠকদের কিন্তু এক-দু’প্যারা লেখার পরই চোখের সামনে সিনেমার মতো আবার জেগে উঠেছে দৃশ্য।’’

জীবনানন্দের চোখের সামনে যেমন ‘প্রতিনিয়ত দৃশ্যের জন্ম হয়’– সে দৃশ্য জন্মাত কবির মতো করে, সেইভাবেই ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায়ের চোখের সামনে গড়ে উঠত জীবনের মতো বেগবান সব দৃশ্যমালা। সারা জীবনে অনেক রকমের কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করতে করতে মানুষ চেনার আতশকাচ হয়ে উঠেছিলেন প্রফুল্লদা। বলতেন নিজের চোখে দেখা সেইসব বিস্ময়কর মানুষ, সংগ্রামী মানুষ, অমানুষ থেকে ফিরে আসা মানুষদের কথা। তাদের নিয়ে তৈরি করেছেন অনেক গল্প উপন্যাস। তবু আফশোস ছিল যে বিহার-ঝাড়খণ্ডের সেইসব মানুষের বিধ্বস্ত ক্ষতবিক্ষত চেহারা ঠিকমতো ধরা গেল না।

প্রশ্ন করেছিলাম, ‘কিন্তু আপনার লেখায় বদমাশ-শয়তান মানুষদের সংখ্যা বেশ কম!’

‘ঠিকই। কিছু জঘন্য চরিত্রের মানুষ আছে ঠিকই। উপন্যাসে আছে। তবে এমন সব অপমানুষের কথা লিখতে ইচ্ছে করে না। মনটা ভারী হয়ে আসে।’

শুধু মন নয়, অপছন্দের মানুষ দেখলে বা তেমন অবান্তর কোনও কথা শুনলে প্রফুল্লদার মুখটাও ভারী হয়ে আসত। একবার আমাদের জোর গপ্প-গুজবের মধ্যে ফোন বেজে উঠল। বসার ঘরের এককোণে রাখা সেই কালো রিসিভারের জগদ্দল ফোন। দাদা গিয়ে রিসিভার তুললেন। ওপাশের কথা শুনেই মুখটা কালো হয়ে গেল। একই কথা আউড়ে গেলেন প্রায় বার দশেক, ‘…না না হবে না… পারা যাবে না… বলছি তো হবে না… অসম্ভব, হবে না…’

দুম্ করে ফোন রেখে গম্ভীর মুখে এসে বসলেন সোফায়। সামান্য সময় কোনও কথা নেই। অবনত মস্তক। আমরাই জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কী! দাদা বললেন, ‘‘পুজোর ওপেনিং। গিয়ে ফিতে কাটতে হবে। তারপর কিছু ভালো ভালো কথা বলতে হবে। পাশে থাকবে অসভ্য ক’টা লোক। কাউন্সিলার আর দু’-একটা উঠতি প্রোমোটার। এদের পাশে দাঁড়ালেই কেমন যেন গা রি রি করে। তারপর আবার একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবে আমাদের। গাড়িতে যেতে যেতে একদফা কথা, আবার ফিরতে ফিরতে ফালতু কিছু বাক্যালাপ। একেবারে বোরিং। নিজের গাড়ি থাকলে একা একা যেতাম, ওদের কিছু চাঁদা দিয়ে চলে আসতাম। এই বদ মানুষগুলো…’

–আপনার নিজস্ব কোনও চারচাকা বাহন নেই কেন প্রফুল্লদা? এতগুলো বই, রমরম করে লোকে কিনছে। ‘এখানে পিঞ্জর’– কতগুলো সংস্করণ হয়ে গেল।

–ওরা দেয়। কিন্তু বেশিরভাগই মেরে দেয় টাকা। উল্টোপাল্টা যা হোক হিসেব দেয়। মেরে কেটে গোটা তিনেক পাবলিশার অনেস্ট, বাকিরা সব আলু-পটলের কারবারি।

আলুপটলের কথায় অন্য একটা গল্প মনে পড়ল। এক টিভি চ্যানেল কতৃপক্ষ একবার ঠিক করল প্রফুল্ল রায়ের বেশ কয়েকটি ছোটগল্পের চিত্রস্বত্ত্ব কিনবে। আমার যাতায়াত ছিল চ্যানেলের দপ্তরে। সেই মতো চ্যানেলের এক মাঝারি কর্তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম প্রফুল্লদার বাড়ি। কাজের কথায় আসার আগে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চা ও মিষ্টিমুখ হল। তারপর শুরু হল বৈষয়িক কথাবার্তা। বেশিরভাগ গল্পেরই স্বত্ব হাবিজাবি পরিচালকদের দেওয়া আছে। শেষমেষ চারটে গল্প পাওয়া যাবে, জানা গেল। গল্পপিছু একটা নির্দিষ্ট টাকার কথা ঠিক হল। কিন্তু চ্যানেলের মেজকর্তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল একটা কিছু বলার জন্য উশখুশ করছে।

বললাম, ‘ঠিক আছে তো? তাহলে চেকটা কবে পাঠাবে, বলে দাও।’

খানিক মাথা চুলকে মেজকর্তা গলা নামিয়ে বলল, ‘মানে, দুটো গল্প তো মাত্র দশ-বারো পাতার… ও দুটোর যদি আর কি হাফরেট…’

মেজকর্তার বাক্য শেষ হওয়ার আগেই দাদা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী বলছে? কী বলছে ও?’

বেশ আমতা আমতা করে বললাম, ‘দুটো গল্প তো কম পাতার তাই ওই গল্প দুটোর জন্য ওরা কম দিতে চাইছে দাদা।’

‘এরা কি আলুপটল কিনতে এসেছে! এটা কি আড়তদারের গুদাম ভেবেছে! ইসস, ছি ছি। আমি একটাও গল্প দেব না। নমস্কার।’

আর কোনও কথা নয়। কালো মুখে অন্য দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন দাদা। মেজকর্তাকে বললাম চ্যানেল অফিসে ফিরে যেতে। পরে কথা হবে। মেজকর্তা মানে মানে বিদায় নিল।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। তাই নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু মুশকিল হল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য-বদ লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। চারপাশের জগৎটাকে একটা বড়বাজারে পরিণত করতে চাইছে একদল শয়তান লোক। কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করো– এইটাই হয়ে উঠেছে একটা বিরাট গোষ্ঠীর ধ্যানজ্ঞান। এমনটাই ছিল প্রফুল্ল রায়ের চিন্তাস্রোত।

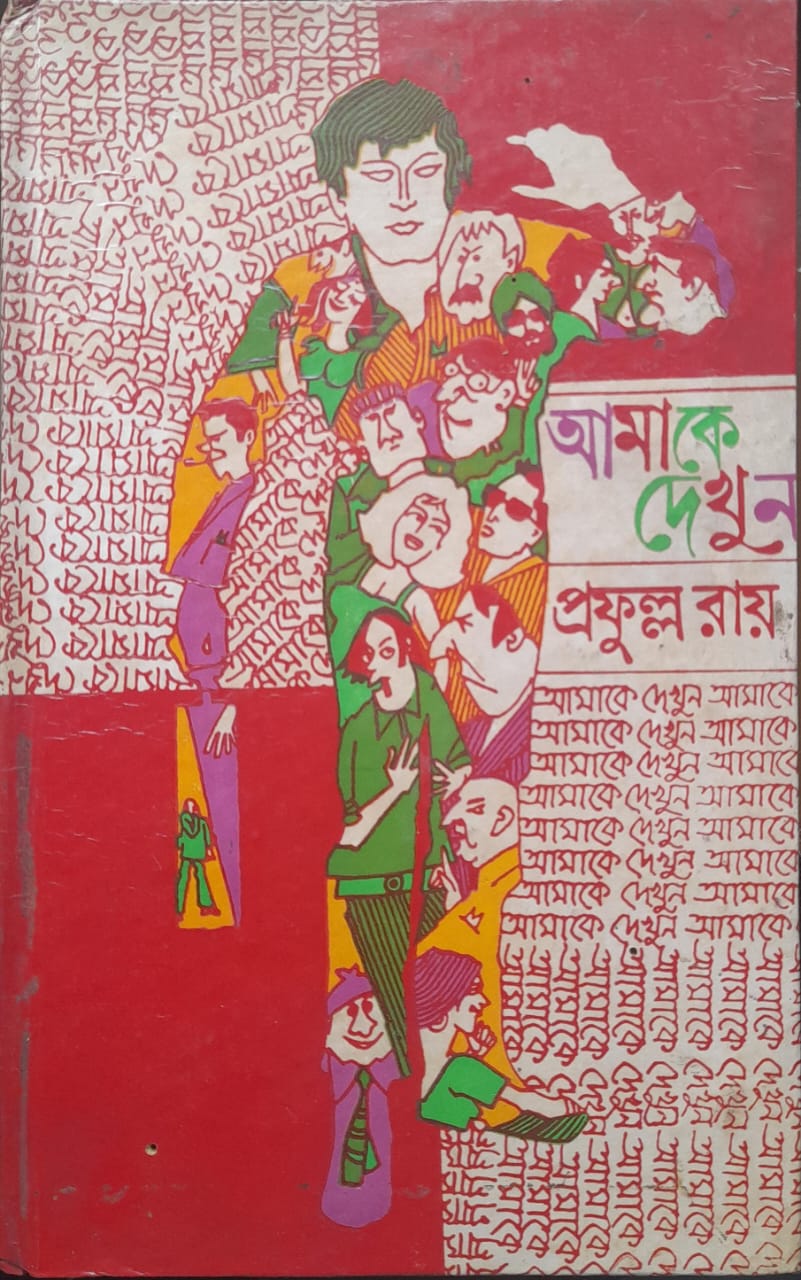

তিনি কল্পসম্ভাবনায় ভাবতেন এমন এক ত্রাতার কথা যে হয়ে উঠবে এইসব বদমাশ শয়তানের থেকে এককাঠি ধূর্ত– বঞ্চিত, সাধারণ মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে যে শায়েস্তা করবে এইসব পাষণ্ডকে। প্রফুল্ল রায়ের গল্প-উপন্যাসে বারেবারেই এসে হাজির হয়েছে এমন সব চরিত্র। হয়তো সবচেয়ে পছন্দের এমন এক প্রতিবাদী চরিত্র নির্মাণ করতে পেরেছিলেন বলেই ওঁর সৃষ্ট সেই উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন, ‘আমাকে দেখুন’। পরে উপযুক্ত সম্মানমূল্য দিয়ে কলকাতা দূরদর্শন কিনেছিল ‘আমাকে দেখুন’ উপন্যাসের স্বত্ব– সিরিয়াল আকারে দেখানোর সময় সেই অনুষ্ঠান হয়েছিল অসাধারণ জনপ্রিয়!

মাঝেমাঝেই অস্থির হয়ে বলে উঠতেন হতাশার কথা। তবে সে মনোভাব ছিল ক্ষণস্থায়ী। আবার হতাশা কাটিয়ে জেগে ওঠার কথাও বলতেন। এমন একটা বিশ্বাস দৃঢ় ছিল প্রফুল্লদার যে, শেষ পর্যন্ত যাবতীয় অসভ্যতা আর বর্বরতার গ্রাস ছিন্ন করে জীবন এগিয়ে যাবে তার নিজের মতো করে। একটা বহতা নদীর মতোই সে খুঁজে নেবে তার চলার পথ। আর নতুন পথ মানেই, নতুন পলিমাটি, নতুন ফসল।

প্রফুল্ল রায় তাঁর সব গল্প বা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বলে যেতে চেয়েছেন সেই অবিনশ্বর মানুষের কথা। ঈশ্বরে বিশ্বাস কি অবিশ্বাসের থেকেও তিনি অনেক আন্তরিকতার সঙ্গে জানতে চেয়েছেন মানুষের অন্তরাত্মাকে। বলতে চেয়েছেন মানুষের সংগ্রামী এগিয়ে চলার কথা– একা একা বা অনেকে, একসঙ্গে।

…………………………

রোববার.ইন-এ পড়ুন পুজোর রোববার-এর লেখা

…………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved