রুশ ভাষায় অনভিজ্ঞ, যাঁরা অনুবাদক হয়ে আসতেন তাঁদের প্রত্যেককেই প্রকাশনালয় থেকে খরচ করে রুশ ভাষার শিক্ষক ধরিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু কাজের এমন চাপ থাকত যে, শেখার বা বাড়িতে পড়াশুনো করার মতো সময় বের করাই কঠিন হয়ে পড়ত! শিক্ষকও চা-বিস্কিট খেয়ে, এমনকী, অনেক সময় দস্তুরমতো খানাপিনা সেরে শিক্ষার্থীর বাড়ি থেকে বিদায় হতেন। তাই অনেকের পক্ষেই সেই ভাবে রুশ ভাষা শিখে ওঠা সম্ভব হত না।

১৫.

অনুবাদক সর্বেসর্বা নন, প্রকাশনালয়ে তাঁরও কিছু শিক্ষণীয় থাকত।

প্রকাশনালয়ে বাংলা ভাষা, বিশেষ করে স্থানীয় সম্পাদকরা যেমন মূল রুশ ভাষার পাঠের সঙ্গে অনুবাদের পাঠ মিলিয়ে দেখে অনুবাদককে প্রয়োজনমতো সংশোধনের প্রস্তাব দিতেন, তেমনই আরও এক শ্রেণির কর্মীও ছিলেন– যাঁদের বলা হত কপি রাইটার। ননী ভৌমিকের স্ত্রী সভেতলানা ছিলেন সেই রকমই একজন কপি রাইটার। অতি অদ্ভুত কিন্তু এই কাজটা! সদ্য স্কুল পাস করা বাচ্চা মেয়েরা– বিশেষ করে তাদেরই দেখেছি পরে প্রকাশনালয়ে কাজ করতে গিয়ে– বিদেশি ভাষার একটা সংক্ষিপ্ত মোটামুটি চালানো গোছের প্রশিক্ষণ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বিচিত্র সব হস্তাক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে বড় বড় গোটা গোটা হরফে অনুবাদকদের লেখা কপি করে দিত আর সেই ধরনের লেখা অক্ষর দেখে ধরে ধরে ছাপাখানায় বিদেশি ভাষার হরফ বসিয়ে লেখা কম্পোজ করা হত। কম্পোজিটারদের জ্ঞান এই বাংলা বর্ণমালা পর্যন্ত। অথচ প্রথম প্রুফে ভুলভ্রান্তি যা হত, তা আমাদের দেশে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

এমন বেশ কিছু অনুবাদককে দেখেছি যাঁরা অভিধানের কোনও ধার ধারতেন না। তাঁদের জন্য বাংলা ভাষায় বিশেষজ্ঞ রুশ সম্পাদকদের কাছ থেকে তো বটেই, এমনকী, শিক্ষানবিশ মেয়েদের কাছ থেকেও অনেক সময় চমক অপেক্ষা করে থাকত: ভুল বানান তো বটেই, এমনকী, কখনও-কখনও কোনও শব্দের অপপ্রয়োগও ধরিয়ে দিতেন। বিশ্বাসযোগ্য বলে অনেকের মনে না-ও হতে পারে, কিন্তু চোখের সামনে এমন অনুবাদককেও দেখেছি যিনি এঁদের সৌজন্যে মস্কোয় থাকতেই শুদ্ধ বানানে মাতৃভাষায় লিখতে শিখেছিলেন।

রুশ ভাষায় অনভিজ্ঞ, যাঁরা অনুবাদক হয়ে আসতেন তাঁদের প্রত্যেককেই প্রকাশনালয় থেকে খরচ করে রুশ ভাষার শিক্ষক ধরিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু কাজের এমন চাপ থাকত যে, শেখার বা বাড়িতে পড়াশুনো করার মতো সময় বের করাই কঠিন হয়ে পড়ত! শিক্ষকও চা-বিস্কিট খেয়ে, এমনকী, অনেক সময় দস্তুরমতো খানাপিনা সেরে শিক্ষার্থীর বাড়ি থেকে বিদায় হতেন। তাই অনেকের পক্ষেই সেই ভাবে রুশ ভাষা শিখে ওঠা সম্ভব হত না।

আমাদের মধ্যে যাঁরা রুশ ভাষা জানতেন, তাঁদের কেউ কেউ বরং উল্টে রুশি সহকর্মীদের বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কিছু পাঠ দিতেন। এমনকী, স্থানীয় কোনও কোনও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাংলা বিভাগে পার্ট-টাইম শিক্ষকতাও করতেন। বলাই বাহুল্য, এটাও অনুবাদকের বাড়তি উপার্জনের একটা রাস্তা ছিল।

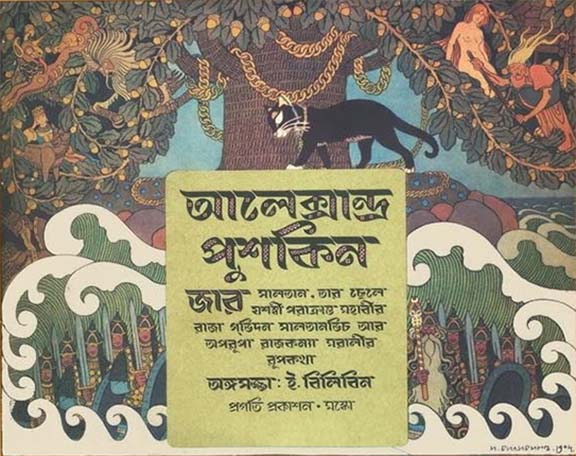

ইংরেজি থেকে যাঁরা অনুবাদ করতেন তাঁরা কেউই যেমন কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন, তা স্পষ্ট করে বলেননি, তেমনই রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন বলেও দাবি করেননি; কিন্তু পাঠকমহলে তাঁদের সম্পর্কে এ ধরনের একটা মিথ প্রচলিত আছে যে, তাঁরা রুশ ভাষা থেকেই অনুবাদ করতেন। এই শ্রেণির কোনও অনুবাদক যখন তাঁর ননী ভৌমিক সম্পর্কিত এক স্মৃতি নিবন্ধে লেখেন, “মস্কোয় আমার ছ’বছর অবস্থানের সময়েও রুশ ভাষা থেকে তর্জমার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ননী। বিশেষ করে এটা আমার প্রভূত উপকারে লেগেছিল, যখন আমরা যৌথভাবে আলেক্সান্দর পুশকিন-এর সংকলিত কবিতা বইটির বাংলা অনুবাদ করি। পুশকিন-এর রুশভাষার নানা সুক্ষ্ম অভিব্যক্তি বাঁক ও মোচড়ের তর্জমায় ননীর ওই ভাষায় সমৃদ্ধ দখল বহুগুণে আনাড়ি আমার পথপ্রদর্শক হয়েছিল…” সেটা রীতিমতো বিভ্রান্তিকর, আদৌ সত্য নয়। অনুবাদক ওদেশে যাওয়ার আগেও রুশ ভাষা জানতেনই না, এমনকী, ওদেশে ছ’বছর থাকাকালেও শেখেননি, শেখার কোনও আগ্রহও দেখাননি।

এ ধরনের অনেক অনুবাদকের মূল সমস্যাটা এই যে, তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের স্থানীয় লোকজন ছাড়া রুশিদের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করতেন না। উক্ত অনুবাদকের রুশ ভাষার শিক্ষিকা যিনি ছিলেন, তিনি রুশভাষা শিক্ষাদানের নামে নিজের ইংরেজি ভাষার জ্ঞানটা ঝালিয়ে নিতেন, পরন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সন্দর্ভ লেখার জন্য শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। ফলে অনুবাদক হুঁ-হাঁ গোছের যতটুকু যা রুশি শিখেছিলেন, সেই জ্ঞান দিয়ে পুশকিনের কবিতা তো দূরের কথা, সরাসরি রুশ থেকে কোনও অনুবাদই সম্ভব নয়। ননী ভৌমিক রুশ থেকে বাংলা গদ্যে পুশকিনের কবিতা অনুবাদ করে দেওয়ার পর তবেই ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে পুশকিন অনুবাদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। রুশ দেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা রুশ ভাষায় অনুবাদও এই পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হত। অভিজ্ঞতাটা খুব একটা সুখকর নয়।

…পড়ুন রুশকথার অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ১৪। মস্কোয় ননীদাকে দেখে মনে হয়েছিল কোনও বিদেশি, ভারতীয় নয়

পর্ব ১৩। যিনি কিংবদন্তি লেখক হতে পারতেন, তিনি হয়ে গেলেন কিংবদন্তি অনুবাদক

পর্ব ১২। ‘প্রগতি’ ও ‘রাদুগা’র অধঃপতনের বীজ কি গঠনপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল?

পর্ব ১১। সমর সেনকে দিয়ে কি রুশ কাব্যসংকলন অনুবাদ করানো যেত না?

পর্ব ১০। সমর সেনের মহুয়ার দেশ থেকে সোভিয়েত দেশে যাত্রা

পর্ব ৯। মস্কোয় অনুবাদচর্চার যখন রমরমা, ঠিক তখনই ঘটে গেল আকস্মিক অঘটন

পর্ব ৮: একজন কথা রেখেছিলেন, কিন্তু অনেকেই রাখেননি

পর্ব ৭: লেনিনকে তাঁর নিজের দেশের অনেকে ‘জার্মান চর’ বলেও অভিহিত করত

পর্ব ৬: যে-পতাকা বিজয়গর্বে রাইখস্টাগের মাথায় উড়েছিল, তা আজ ক্রেমলিনের মাথা থেকে নামানো হবে

পর্ব ৫: কোনটা বিপ্লব, কোনটা অভ্যুত্থান– দেশের মানুষ আজও তা স্থির করতে পারছে না

পর্ব ৪: আমার সাদা-কালোর স্বপ্নের মধ্যে ছিল সোভিয়েত দেশ

পর্ব ৩: ক্রেমলিনে যে বছর লেনিনের মূর্তি স্থাপিত হয়, সে বছরই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার সূচনাকাল

পর্ব ২: যে দেশে সূর্য অস্ত যায় না– আজও যায় না

পর্ব ১: এক প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে রাশিয়ার খণ্ডচিত্র ও অতীতে উঁকিঝুঁকি

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved