জন মিল্টন ধীরে ধীরে বোধ করতে শুরু করলেন, তিনি সর্বহারা নন! তাঁর অন্ধ-স্মৃতিতে এখনও জেগে আছে লন্ডনের আকাশে মেঘে ঢাকা সূর্য। কিংবা কখনও কখনও মেঘছেঁড়া রোদ্দুর। আর তাঁর মেধা ও মননে আজও জ্যোতির্ময় তাঁর বৈদগ্ধ্য ও প্রজ্ঞা। তাঁর চোখের আলো হারিয়েছে বটে। তাঁর অন্তরমহলের দ্যুতি তো হারায়নি। এই অনুভব মিল্টনকে সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও দৃঢ় করল আত্মপ্রত্যয়ে।

৮.

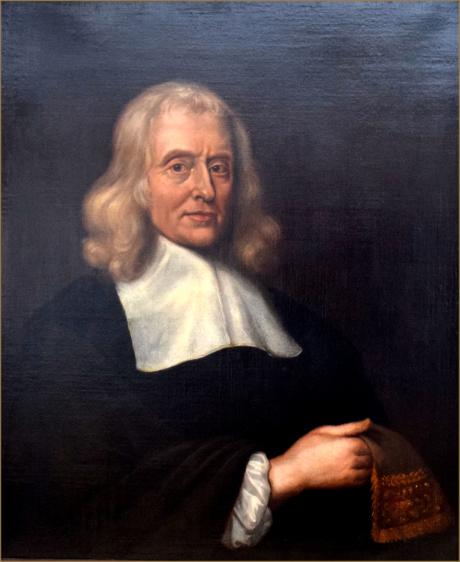

১৬৫২ সাল। সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলেন জন মিল্টন। তাঁর বয়স ৪৪। এবং তাঁর একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাঁকে হতেই হবে ইংরেজ মহাকবি। তিনি বিশ্বাস করেন এই সরল সত্যে, মহাকবি হওয়া যায় না মহাপণ্ডিত না-হলে। তাই ৪৪ বছর বয়সের মধ্যেই বিপুল লেখাপড়া করে তিনি প্রথম সারির ইংরেজ ইন্টেলেকচুয়াল। যদিও কবি পরিচয়ে তেমন কিছু নন তখনও, তাঁর লেখা রাজনৈতিক প্রচারপত্র আগুন ছড়াচ্ছে। এবং কিছু উঁচু দরের কবিতাও লিখেছেন তিনি।

এই সময়ে, কবি হওয়ার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার করে, নিভে গেল মিল্টনের চোখের আলো। চোখ খুললেও ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিনের বেলাতেও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘরে তাঁকে বারবার ঠোক্কর খেতে খেতে পৌঁছতে হয় লেখার টেবিলটার কাছে। কিন্তু লেখার টেবিলে গিয়েই বা কী হবে? কীভাবে, কোন উপায়ে লিখবেন? তাঁর অসহায় অন্ধ চোখ থেকে গড়িয়ে নামে কান্না।

১৬৫২ সাল জানে না বাইল্যাটারাল রেটিনাল ডিট্যাচমেন্টের চিকিৎসা। ১৬৫২ সম্পূর্ণ দিশাহারা গ্লুকোমার মোকাবিলায়। ১৬৫২ প্রোগ্রেসিভ মায়োপিয়ার চলন বুঝতে অপারগ। সূর্যের আলো একটু একটু করে নিভতে নিভতে কেন একদিন মিল্টনের চোখ থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল, তার সঠিক উত্তর আজও জানা যায়নি। তবে মিল্টন বুঝলেন, তাঁর ৪৪ বছর বয়সে, লেখার টেবিলের আর কোনও প্রয়োজন নেই। আর কোনও কাজে আসবে না তাঁর টেবিলের ওপর হাতের কাছে রাখা কালি-কলম। তবুও, কালি-কলমের ব্যবহার হারিয়েও, জন মিল্টন ধীরে ধীরে বোধ করতে শুরু করলেন, তিনি সর্বহারা নন! তাঁর অন্ধ-স্মৃতিতে এখনও জেগে আছে লন্ডনের আকাশে মেঘে ঢাকা সূর্য। কিংবা কখনও কখনও মেঘছেঁড়া রোদ্দুর। আর তাঁর মেধা ও মননে আজও জ্যোতির্ময় তাঁর বৈদগ্ধ্য ও প্রজ্ঞা। তাঁর চোখের আলো হারিয়েছে বটে। তাঁর অন্তরমহলের দ্যুতি তো হারায়নি। এই অনুভব মিল্টনকে সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও দৃঢ় করল আত্মপ্রত্যয়ে। মহাকবি তাঁকে হতেই হবে, চিৎকার করে উঠল তাঁর ভিতরটা। ১৬৫২ শুধুমাত্র তাঁর দৃষ্টিই কেড়ে নেয়নি। কেড়ে নিয়েছে তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকেও।

কিন্তু এমন সর্বগ্রাসী আঁধার ও বিপর্যয়ের মধ্যেও মিল্টনের মধ্যে জাগ্রত হল অনন্য অনুভব। তিনি চকিতে প্রশ্ন করলেন নিজেকে, এই নিরেট কালো অন্ধকারই কি হয়ে উঠতে পারে না আমার লেখার টেবিল? আমার আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার মোমবাতিটাকে কি জ্বালিয়ে রাখতে পারব না অন্ধকার দিয়ে তৈরি টেবিলটার ওপর? সেই অবিশ্বাস্য অলীক অন্ধকার টেবিল কি হয়ে উঠতে পারে না রাতের আকাশ, যার ওপর তারার অক্ষরে ঝরে পড়বে আমার কবিতা, আমার মহাকাব্য?

…………………………………………………….

মিল্টন উচ্চারণ করেন গভীর বিশ্বাসের সহজতম একটি বাক্য। ‘They also serve who stand and wait.’ বিস্মিত অ্যানড্রু নতমস্তকে লিখে ফেলে লাইনটা। সে জানে, এই লাইন যত সহজ ততো গভীর। ঈশ্বর কিছুই আশা করেন না মানুষের কাছে। তাঁর কাজ করার লোকের কি অভাব? কিন্তু যাঁর ক্ষমতা নেই, সেই দৃষ্টিহীন মানুষটি যদি নীরব সমর্পণে ও শ্রদ্ধায় ঈশ্বরের পাশে কোনও কাজ না করে অপেক্ষা করে তাঁর আদেশের, তাতেই ঈশ্বর ভাবেন সেই মানুষটিও সেবা করছে। নাকি, এই শেষ পঙক্তিতে ফুটে উঠেছে মিল্টনের অভিমান, ঈশ্বরের অবিচারের প্রতি?

…………………………………………………….

মিল্টন আঁকড়ে ধরলেন অন্ধকারের টেবিলটাকে তাঁর সমস্ত মমতা ও ধ্যান দিয়ে, যেমন ৩৬ বছর বয়সে তিনি তাঁর কাঠের টেবিলটাকেও মায়া ও মমতায় আলিঙ্গন করেছিলেন বাকস্বাধীনতা এবং অবাধ প্রকাশের অধিকারের দাবিতে তাঁর ইংল্যান্ড কাঁপানো প্রচারপত্র ‘আরিওপাজিটিকা’ (Ariopagitica) লেখার আগে? এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মিল্টনের প্যাশন ও ধ্যান মিশে গেল এই প্রবল প্রার্থনায়, হে অন্ধত্বের অন্ধকার, তুমিই হয়ে ওঠো আমার লেখার টেবিল, আমার সমস্ত ভাবনার আশ্রয়, আমার সমস্ত প্রত্যয় ও প্রকাশের প্রণোদনা।

অন্ধকার উঠল জেগে। জন মিল্টনের প্রার্থনা অন্ধকারের বুকে প্রতিষ্ঠা করল প্রাণ, তাঁকে করল চক্ষুদান। আর তখুনি মিল্টনের সমস্ত মন জুড়ে ঝলসে উঠল কিছু পঙক্তি, যা মন্ত্রের মতো মৃত্যুহীন:

When I consider how my light is spent

Ere half my days’ in this dark world and wide

And that one talent which is death to hide

Lodged with me useless –

যখন ভাবি কী করে অর্ধেক জীবনের আগেই এই বিস্তীর্ণ অন্ধকার বিশ্বে খরচ হয়ে গেল আমার আলো। আমার একমাত্র সামান্য প্রতিভা, সেটা আমার জীবনে থেকে যাবে অর্থহীন অকর্মণ্য। আমার পক্ষে এটাই তো মৃত্যু। লাইনগুলো এখুনি না লিখে রাখতে পারলে ওরা তো হারিয়ে যাবে। আর ফিরবে না। কবিতা বিদ্যুতের মতো। অন্ধকারের বুকে চমকে উঠে মিলিয়ে যায়। অক্ষর আর বাক্যের খাঁচায় বন্দি করে ফেলতে হয় সেই দৈব ঝলক, কিন্তু আমি তো আর লিখতে পারি না, ভাবেন মিল্টন। কান্নাধারা নামে তাঁর অন্ধ চোখ থেকে। মিল্টনের সামনে বসে থাকা সুদর্শন তরুণটি বুঝতে পারে, কবি দুঃখ পাচ্ছেন, হয়তো অসহায় একাকিত্বের কান্না। তরুণটি বলে, আপনার কী প্রয়োজন বলুন, আমি করে দিচ্ছি।

–কে তুমি? আগে তো তোমার কণ্ঠস্বর শুনিনি।

–আমি অ্যানড্রু মার্ভেল।

–অ্যানড্রু মার্ভেল! মানে কবি অ্যানড্রু মার্ভেল?

–হ্যাঁ!

–তুমি লিখেছ To His Coy Mistress কবিতাটা?

–হ্যাঁ।

–কী নির্লজ্জ বেহায়া কবিতা! কী অনায়াস পাপ! তুমি তোমার ভালবাসার মেয়ের এক একটি স্তনের প্রশংসায় সম্ভব হলে ২০০ বছর কাটাতে! তুমি আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। লিখলে কী করে এমন বেলেল্লাগিরির কাব্য! কবিতার শেষে লিখেছ, তোমার ওই মিসট্রেসের উদ্দেশে, তোমার শরীরের যেসব জায়গায় আমাকে প্রবেশ করতে দাওনি, কবরের মধ্যে একদিন সেইসব জায়গায় কীটেরা প্রবেশ করবে! অতএব আর দেরি না করাই ভালো!

এই কবিতা ছেপে বেরল কী করে? আর তুমিই বা আমার ঘরে চুপ করে বসে আছ কেন?

–আপনার মেয়ে ডেবোরা আমাকে এখানে বসে থাকতে বলেছে। আপনার যদি কোনও দরকার হয়, তাই আমাকে বসিয়ে রেখেছে।

–ডেবোরা? তোমার বন্ধু?

–আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি।

–তোমার কয় মিসট্রেসটি কি আমার মেয়ে?

মিল্টন অন্ধকার থেকে কোনও উত্তর পান না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মিল্টন বলেন, অ্যানড্রু, তোমার কবি-প্রতিভায় আমার কোনও সংশয় নেই। তবে তোমাদের জেনারেশনের লজ্জাহীন বেহায়াপনা আমার সাহসের বাইরে। কিন্তু তুমি পারবে?

–কী পারব?

–একটা দুরূহ কাজ আমার জন্য করে দেবে অ্যানড্রু?

–বলুন। চেষ্টা করব।

–তার আগে একটা ছোট্ট কবিতা– সনেটও বলতে পারো, আমার হারানো দৃষ্টি নিয়ে একটা কবিতা, আমি বলে যাব, তুমি লিখে নেবে?

–নিশ্চয়ই। এ তো আমার সৌভাগ্য। আমি কৃতার্থ।

–তাহলে বলছি শোনো।

মিল্টন ধীরে ধীরে বলেন। অ্যানড্রু মার্ভেল নীরবে লিখে চলে। সনেটের শেষ লাইনে এসে পড়েন মিল্টন। তিনি থামেন। তিনি জানেন, এই লাইনটি কোনওদিন মরবে না ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে, যেমন মরবে না অ্যানড্রু মার্ভেলের অশ্লীল কবিতাটা।

ছোকরা অ্যানড্রু মার্ভেল অপেক্ষা করছে, মিল্টনের সনেটের শেষ লাইনটির জন্য। কী বলবেন মিল্টন?

মিল্টন উচ্চারণ করেন গভীর বিশ্বাসের সহজতম একটি বাক্য। ‘They also serve who stand and wait.’ বিস্মিত অ্যানড্রু নতমস্তকে লিখে ফেলে লাইনটা। তিনি জানেন, এই লাইন যত সহজ ততো গভীর। ঈশ্বর কিছুই আশা করেন না মানুষের কাছে। তাঁর কাজ করার লোকের কি অভাব? কিন্তু যাঁর ক্ষমতা নেই, সেই দৃষ্টিহীন মানুষটি যদি নীরব সমর্পণে ও শ্রদ্ধায় ঈশ্বরের পাশে কোনও কাজ না করে অপেক্ষা করে তাঁর আদেশের, তাতেই ঈশ্বর ভাবেন সেই মানুষটিও সেবা করছে। নাকি, এই শেষ পঙক্তিতে ফুটে উঠেছে মিল্টনের অভিমান, ঈশ্বরের অবিচারের প্রতি? কেন তিনি মিল্টনকে এমন বিরল কবি-প্রতিভা দিয়েও কেড়ে নিলেন তাঁর দৃষ্টি? অ্যানড্রু মার্ভেল নিশ্চিত নয় এই শেষ লাইনটির অন্তরবার্তা সম্বন্ধে। তিনি শুধু জানেন, এই পঙক্তিটি সহজে মরবে না, যুগযুগান্তরে প্রসারিত হবে: ‘দে অলসো সার্ভ হু স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট!’ অপেক্ষা কী জন্য? কার জন্য? এই প্রশ্ন রাতের পর রাতের পর রাত অ্যানড্রুর ঘুম কেড়ে নেবে!

–তুমি পারবে অ্যানড্রু, তুমিই পারবে। আমার তিনটি মহাকাব্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোমার ওপর।

–তিনটে মহাকাব্য? কবি অ্যানড্রু মার্ভেলের কণ্ঠে বিস্ময়ের কম্পন। সে তাকায় পাশে এসে দাঁড়ানো ডেবোরার দিকে। কন্যা যে এই ঘরে, জানেন না মিল্টন।

–বাবা, তোমার মহাকাব্য লেখায় আমিও কি যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি না? নাকি, দে অলসো সার্ভ হু স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট?

মেয়ের কথায় হেসে ফেলেন মিল্টন। বলেন, তুই বড্ড ছোট্ট ডেবোরা। সবে ষোলোয় পড়েছিস।

–ভুলে যেও না বাবা, আমি তোমার মেয়ে। আমি ল্যাটিন জানি, গ্রিক জানি, ফরাসি জানি। ইটালিয়ান শিখছি, ডেবোরা এবার তাকায় অ্যানড্রুর দিকে। অ্যানড্রু বলে, ডেবোরা কিন্তু ‘বাডিং স্কলার’। তারপর হঠাৎ মিল্টনকে প্রশ্ন করে, আপনার তিনটি মহাকাব্যের বিষয় ভেবেছেন?

বিষয় আর নাম, দুটোই ভাবা হয়ে গেছে। আজ থেকেই আমি বলে যেতে পারি, তোমরা লিখবে।

–অনর্গল কবিতায় বলে যাবেন? জানতে চায় অবাক অ্যানড্রু।

–হ্যাঁ, থরে থরে সাজানো আছে আমার অন্ধকার আলো করে তিনটি মহাকাব্য। তোমরা না লিখলে, তাদের প্রকাশ ঘটবে না।

–আমরা লিখব, একসঙ্গে বলে অ্যানড্রু আর ডেবোরা।

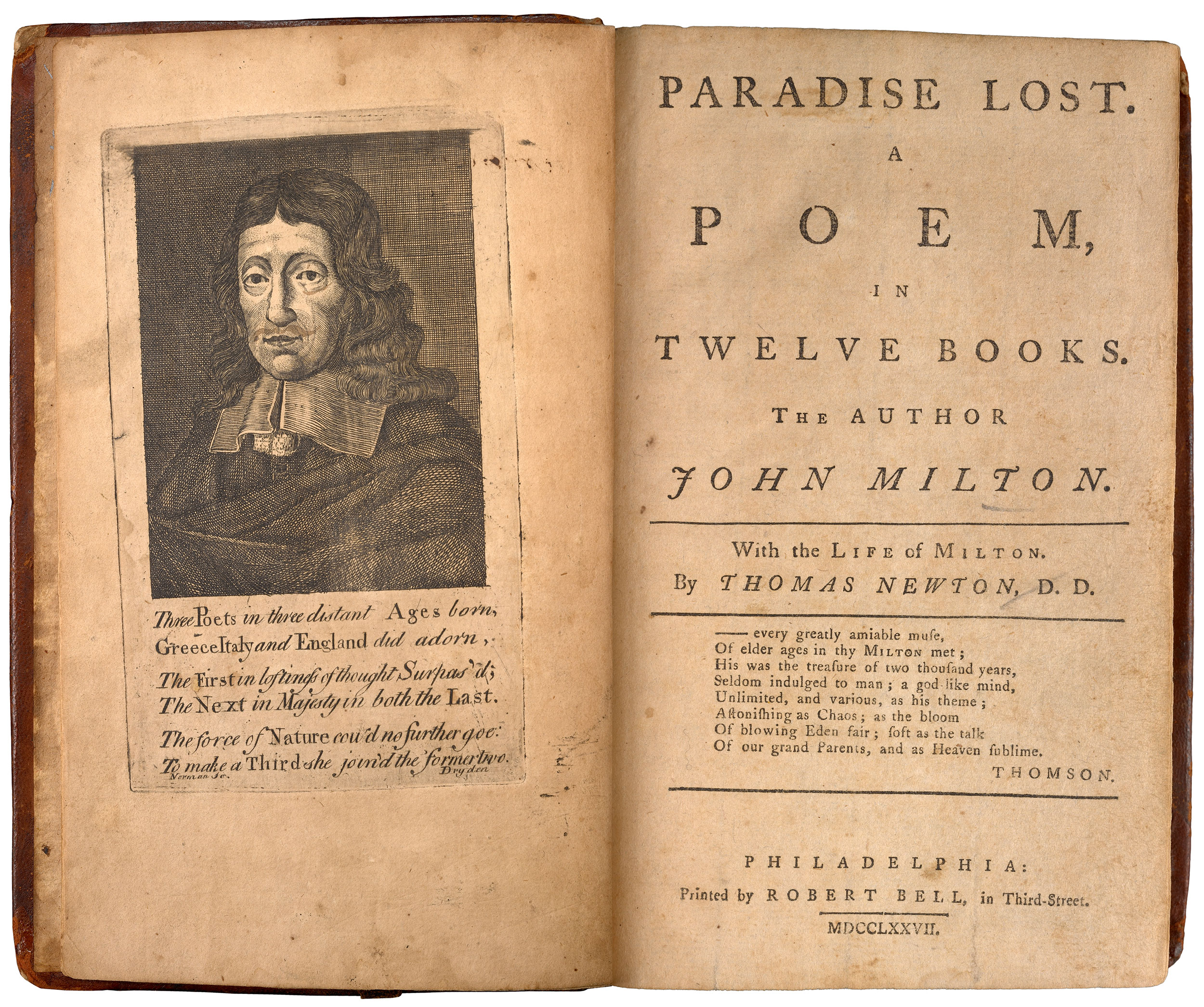

–বেশ। তাহলে শোনো। প্রথম মহাকাব্যটির নাম হবে, ‘প্যারাডাইস্ লস্ট’। এই মহাকাব্যর নায়ক ঈশ্বর না শয়তান, বোঝা দায়। তোমাদের আধুনিক মন নতুনভাবে সাড়া দিতে পারে, খুঁজে পেতে পারে বাইবেলের গল্পের নতুন পরত এবং ব্যাখ্যা।

–শয়তান নায়ক? ঈশ্বরকে ছাপিয়ে উঠবে? বিপুল আগ্রহে প্রশ্ন করে অ্যানড্রু মার্ভেল।

–আমার শয়তানের রূপ বর্ণনা যখন লিখবে, তখন কখনও কখনও তোমাদের লেখা থেমে যেতে পারে– ব্যস, এর বেশি কিছু বলছি না। ‘প্যারাডাইস্ লস্ট’-এর বিষয়টা একেবারে কাব্যের প্রথমেই আমি ইনট্রোডিউস করব এইভাবে: “ম্যান’স ফার্স্ট ডিসওবিডিয়েন্স্”।

–ব্রিলিয়ান্ট, বলে মার্ভেল।

–আনফরগেটেবল্, বলে ডেবোরা।

–আমার দ্বিতীয় মহাকাব্যের নাম, ‘প্যারাডাইস রিগেন্ড্’। দ্বিতীয় মহাকাব্যটা শুরু হচ্ছে ভীষণ নাটকীয়ভাবে, শয়তান প্রথমেই বলছে, যেভাবে সে আদমকে লোভ দেখিয়ে পাপের পথে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনই ক্রাইস্টকেও লোভ দেখিয়ে পাপ করাবে।

–আমার তো মনে হচ্ছে, এখুনি আপনি বলতে শুরু করুন, আমরাও লিখতে শুরু করি, বলে মার্ভেল।

–তৃতীয় মহাকাব্যর বিষয় হল স্যামসন্। নাম দিয়েছি ‘স্যামসন্ অ্যাগোনিস্টিস্’, অর্থাৎ স্যামসন্ দ্য চ্যাম্পিয়ন। আমি অন্ধ না হলে এই মহাকাব্য লিখতে পারতুম না। আমি মহাভারত পড়েছি। মহাভারতের লেখক ব্যাসদেব অন্ধ ছিলেন না। তাই ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বটা ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। আমি তো আগে অন্ধ ছিলাম না। তাই আলোর স্মৃতি, দৃশ্যের স্মৃতি, এই পৃথিবীকে দেখার স্মৃতি আমার আছে। আবার অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে অন্ধকারটাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছি। যেটা স্যামসন্ও করছে। স্যামসনের অবস্থাটা ভাব। স্ত্রী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সে বন্দি হচ্ছে। তার শরীরের সমস্ত শক্তি লুপ্ত হচ্ছে। তাকে অন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সে-ই কিন্তু আমার মহাকাব্যের হিরো। এই মহাকাব্যের অন্তরবার্তা হল, মানুষের ইচ্ছা আর দেবতার ইচ্ছা, কোন ইচ্ছাশক্তির জোর বেশি? সমস্ত জীবন তিনটি পর্বে আলোর দিকে চলতে থাকে বলে আমার বিশ্বাস– প্রত্যয়, শোচনা এবং প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে মোক্ষ। এই বিশ্বাস কীভাবে একটি অন্ধ মানুষকে পৌঁছে দিল উত্তরণে, বলতে পার, এটাই আমার শেষ মহাকাব্যের বিষয়।

…………………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

…………………………………………….

–এই মহাকাব্য লিখে বাবা তুমি কি খুঁজে পাবে তোমার অন্ধত্বের সার্থকতা?

কন্যার এই প্রশ্নে বিস্মিত মহাকবি জন মিল্টন বলেন, অন্ধ না হলে কিছুতেই এই লাইনগুলো কল্পনায় আসতো না ডেবোরা– ‘সূর্যের তাপে গা ঝলসে যাচ্ছে, তবু চোখ চাইলেও কোথাও নেই সূর্য, এই নিশ্চিদ্র অন্ধকারে আলো ফুটবে না কোনওদিন, অ্যামিড দ্য ব্লেজ অফ নুন, পূর্ণ সূর্যগ্রহণ’, ভাবতে পারতাম না অন্ধ না হলে। বেদব্যাস তো পারেননি! তাঁর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মুখে এমন কথা নেই!

…………………….. পড়ুন কাঠখোদাই-এর অন্যান্য পর্ব ……………………

পর্ব ৭: কুন্দেরার টেবিলে বসে কুন্দেরাকে চিঠি

পর্ব ৬: মানব-মানবীর যৌন সম্পর্কের দাগ লেগে রয়েছে কুন্দেরার লেখার টেবিলে

পর্ব ৫: বিয়ের ও আত্মহত্যার চিঠি– রবীন্দ্রনাথকে যা দান করেছিল লেখার টেবিল

পর্ব ৪: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টেবিল আর তারাপদ রায়ের খাট, দুই-ই ছিল থইথই বইভরা

পর্ব ৩: টেবিলের গায়ে খোদাই-করা এক মৃত্যুহীন প্রেমের কবিতা

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved