রুদ্রপ্রসাদের কোনও অভিব্যক্তির জন্য সংলাপ অথবা সংলাপের অংশ বলতে গিয়ে মাঝে অর্ধেক বলে থেমে গিয়ে গিলে নিচ্ছেন আর অর্ধেক। আর দর্শকদের দিচ্ছেন যেন শ্বাসকষ্ট। আমাদের, দর্শকদের গলায় সুপারি আটকে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে তখন এক ঢোক জল পেলে ভালো হত। ওঁর কিন্তু জলের দরকার হচ্ছে না, উনি তো ওই অনুভূতি তৈরির অধীশ্বর। এটা ওই স্ট্রাকচারের অলংকরণ। একেক সময় মনে হয়েছে যে শুধু অভিনেতারা নয়, দর্শক সমেত সবাই মিলেই নাটকটা যেন করছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে গিয়ে রিপারটরি এবং প্রসেনিয়াম থিয়েটার ইত্যাদি শব্দগুলো গলায় এনে ফেলি কিন্তু মুখ থেকে বের করতে সংযত থাকছি, কারণ আমি নাট্য বিশারদ নই, আমি দর্শক।

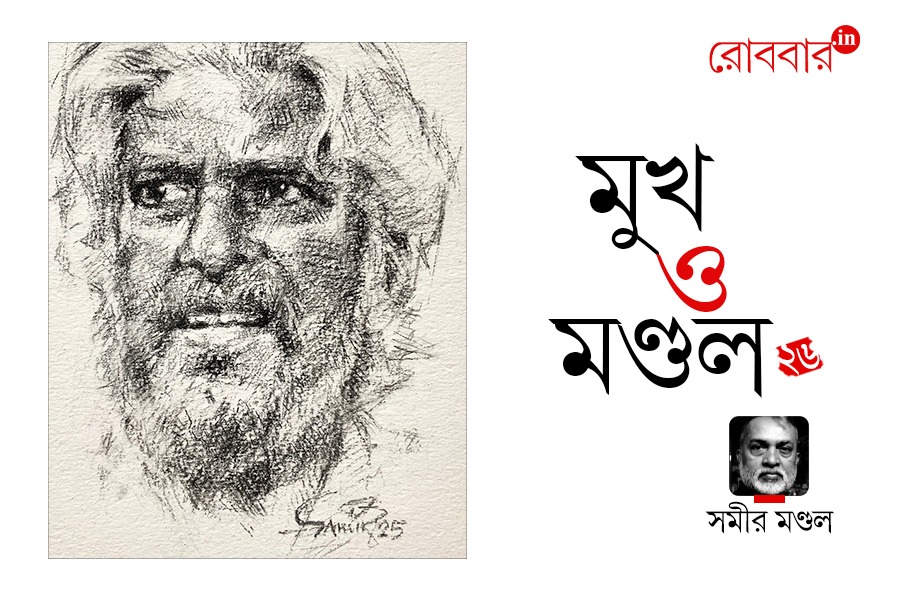

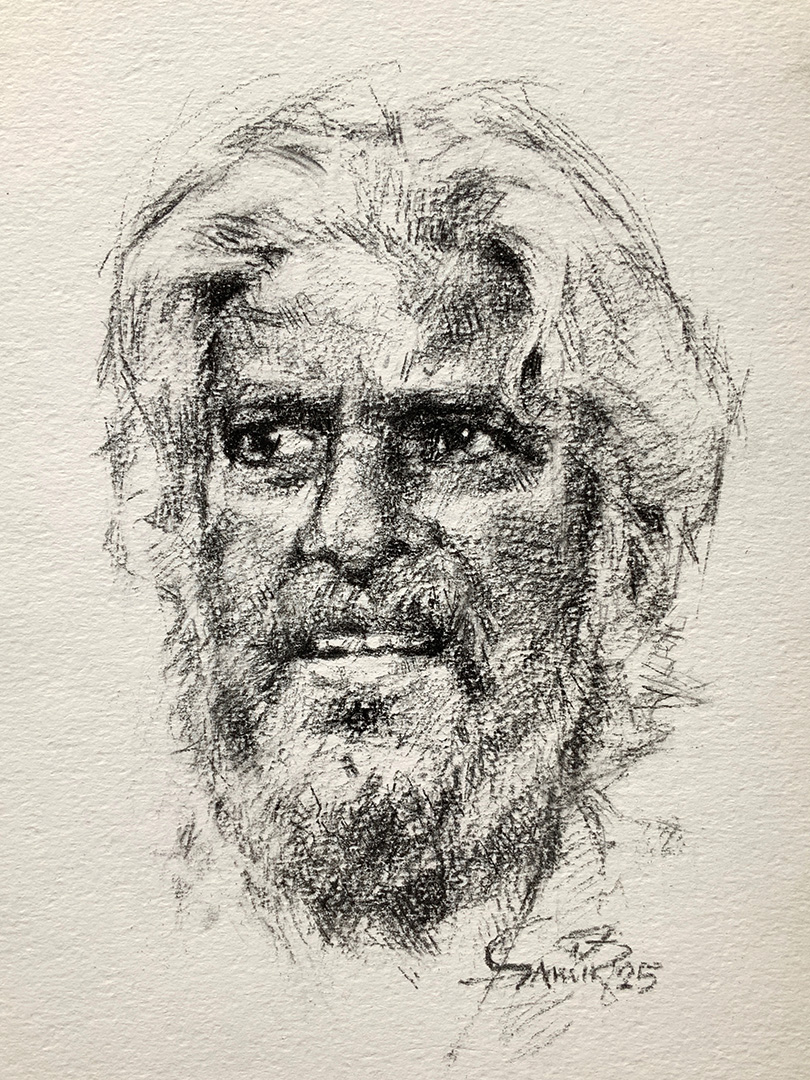

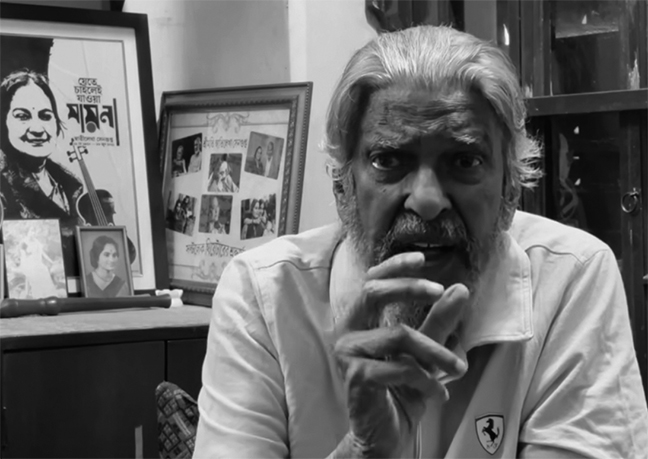

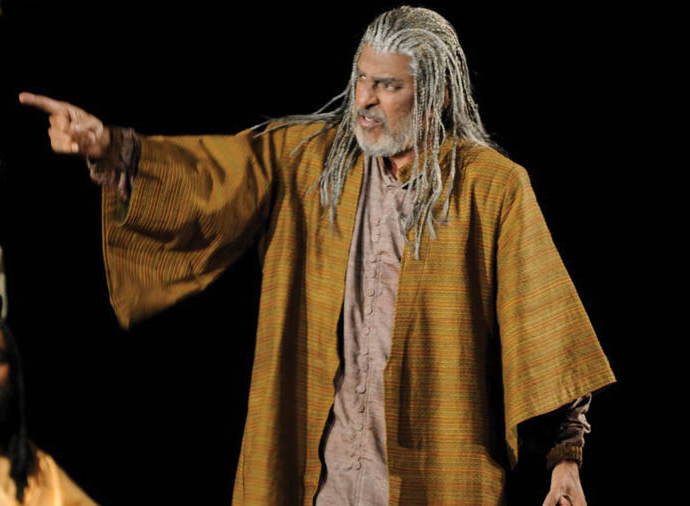

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত হওয়া অত সহজ নয়। জীবনে কোনও লাভ বা ক্ষতির হিসেব করার ব্যাপারে ওঁকে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। শিশু অবস্থা থেকে আজ অবধি নিজের ইচ্ছেতে যা কিছু তাই করতে পেরেছেন। আসলে একজন ‘মানুষ’ হয়ে ওঠার জন্য অনেকখানি সময় লাগে। অনেকখানি সময় লাগে একজন মানুষকে চিনতে বা বুঝতেও। রুদ্রপ্রসাদ এখন ৯০ বছরের মানুষ।

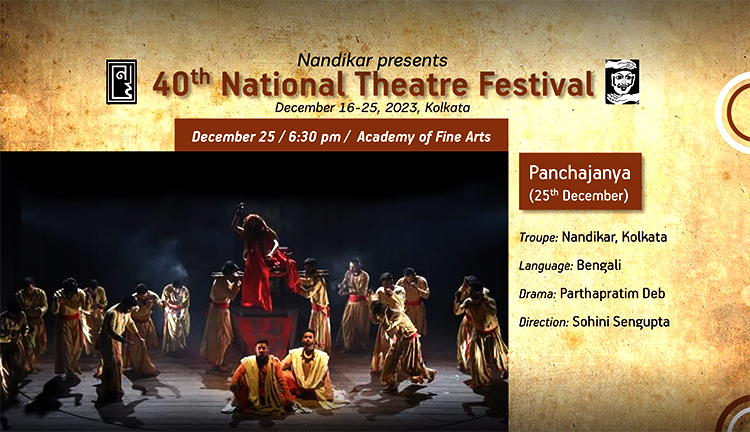

মুম্বইয়ের পৃথ্বী থিয়েটারে প্রথম মুখোমুখি আলাপ হয় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত-র সঙ্গে। পরে আরও দেখা-সাক্ষাৎ, ঘনিষ্ঠতা এবং বাংলা স্টাইলে কিছুদিনের মধ্যেই ‘রুদ্রদা’। তবে মুখে ‘রুদ্রদা’ বললে কী হবে, মনে তিনি একেবারেই ভয়াবহ ‘হেড স্যর’। সঞ্জনা কাপুরের ব্যবস্থাপনায় ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভাল। ছোটখাটো কাজের ব্যাপারে যুক্ত ছিলাম সেখানে। পৃথিবীর কথাটা এখানে ছেড়ে দিই শুধু দেশের মধ্যেও যে নানা রাজ্যের নানা ভাষার নাটক, সেগুলো দেখে সমৃদ্ধ হয়েছি। ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় সেবার বাংলার নাটক নিয়ে এসেছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং ওঁর দল ‘নান্দীকার’। রুদ্রদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল দেবশংকর হালদার। ওকে তার আগেই চিনতাম। দেবশঙ্কর, গৌতম, সোহিনী, নান্দীকারের তিন তরুণ লড়াকু সদস্য, আমার অসমবয়সি বন্ধু।

পৃথ্বী থিয়েটারে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার অনেক মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, আড্ডা এবং ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয়েছে। দারুণ দারুণ সব পাঞ্জাবি, মণিপুরী, গুজরাতি, কানাড়া, মারাঠি, বাংলা এবং অন্য ভাষায় নাটক দেখার সুযোগ। শ্যাম বেনগাল, অনুপম খের, অমল পালেকার, অনুরাগ কাশ্যপ, কে কে মেনন, মকরন্দ দেশপান্ডে, গুজরাতি নাটকের উৎকর্ষ মজুমদার, মণিপুরের রতন থৈয়াম ইত্যাদি বহু থিয়েটারের মানুষের নিত্য আনাগোনা আর আলাপ পরিচয়।

আমার নান্দীকার-এর নাটক দেখা সেও বেশ পুরনো। প্রায় ছোটবেলা থেকেই। ছোটবেলা বলতে, নান্দীকারের নাটক দেখতে গেলে তো একটা বয়সের দরকার, সেই অর্থে। কলেজ জীবনের আগেই আমি দেখেছি প্রথম ‘নানা রঙের দিন’, যেটা তখন অভিনয় করতেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখেছিলাম আমার মফস্সল টাউন বসিরহাটে। অভিনয় কিংবা নাটক বলতে আমরা তখন পালাগান, গ্রামের এবং কলকাতা থেকে আসা যাত্রা, কিংবা একেবারেই ছোট আকারে রামযাত্রা এসব জানতাম। অজিতেশবাবুর সেদিনের সেই পরিবেশনা ছিল একটা ধাক্কা। কাহিনির উৎস কোনও বিদেশি সাহিত্য থেকে ইত্যাদি তখন মাথায় ঢোকেনি। শুধু মনে থেকে যায়, মানুষের একটা পাওয়ার, একটা দুর্দান্ত ক্ষমতা। কথা বলার, সংলাপ বলার ক্ষমতা।

এরপর কলকাতায় পড়তে এসে নাটক দেখার আরও সুযোগ। নান্দীকারের নাটক দেখার একটা আলাদা নেশা হয়ে গেল। এক একটা নাটক একাধিকবার দেখেছি, ‘শের আফগান‘ কয়েকবার। তারপর ‘তিন পয়সার পালা‘, ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র’, ‘মঞ্জরী আমের মঞ্জরী’ ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে এই নাটকের মানুষগুলোকে অভিনয়ের বাইরেও দেখা হচ্ছে। সে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কলেজে পড়াকালীন চণ্ডীদা, মানে কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ীর বাড়িতে আমরা একটা ছোট ইউনিট করে অ্যানিমেশন ফিল্মের কাজ করতাম। সেখানে নান্দীকার-এর বিজ্ঞাপনের কাজের জন্য আসতেন অজিতেশবাবু, কেয়াদি, রুদ্রদা। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কেয়া চক্রবর্তী একসঙ্গে অভিনয় করছেন, এককথায় সে ছিল নান্দীকারের স্বর্ণযুগ।

নান্দীকারে নাটকের গান। সে আর এক অভিজ্ঞতা। কিছু গান অনেকদিন মুখস্ত ছিল। একটা গান খানিকটা এরকম – ‘উনি যখন আসেন এবং খুকখুক খুকখুক কাশেন এবং পাশটি ঘেষে বসেন এবং তোতলাতে তোতলাতে বলেন, তোমায় ভালোবাসি‘। আর একটা– ‘ইচ্ছে করলে হাঙরের দাঁত দেখতে পাবে, কিন্তু যখন মহীনবাবুর ছুরিটা চমকাবে, তুমি দেখতে পাবে না, পাবে না’ কিংবা ফুটবলের সেই গান, ‘রেফারি তোর বাবাকে, তোর বাবাকে, তোর রেফারি’। একবার একখানা গ্রামোফোন রেকর্ড কিনেছিলাম নান্দীকারের গানের। সেই গানের রেকর্ডটা বাড়িতে বইপত্রের সঙ্গে রেখে দিয়েছিলাম। কখনো-সখনো বগলদাবা করে নিয়ে গিয়ে বন্ধুর বাড়িতে শুনতাম। কারণ আমার রেকর্ড প্লেয়ার ছিল না।

রুদ্রদার জমানায় নান্দীকারে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন এল, সেটা হচ্ছে জোরালো ‘ভিস্যুয়াল‘। এইখানে আমি একটু জোর দিতে চাই এই নাটকের ভিস্যুয়াল শব্দের ওপর। খুব রংচং নয়, আমি বলতে চাইছি একটা দৃশ্যশক্তির কথা, বিশেষ করে রুদ্রদার কাজের আঙ্গিক বিষয়ে। যেখানে প্রতিটি প্রপ বা সরঞ্জামের নিজস্ব অবয়ব মানে আকারকে স্বীকার করা এবং আকারগুলোর যথাযথ বিন্যাস। ফলে আকার আর আকার থাকে না, একটা অন্য ‘রূপ’ নেয়। সেটা একটা রচনা হয়ে ওঠে অনেকটা চিত্রকলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সেই রচনায় বিশেষ করে রুদ্রপ্রসাদের ভাষায়, সরঞ্জামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকছে ‘জ্যান্ত মানুষ’ এবং তাদের ‘মুভমেন্ট’। এইখানেই নান্দীকার-এর বড় জয়। নাটকের কাহিনি সূত্র বিদেশ থেকে আসলেও তর্জমার ভাষা কিন্তু বাংলার আবেগ। যেন ‘বাংলা কোরিওগ্রাফি’ মানে বাংলায় যাকে বলতে চাই নৃত্যকলার এক নতুনরকম ‘গদ্যছন্দ’।

কোনও একটা মানসিক অসোয়াস্তি বা আক্রোশ বোঝাতে হঠাৎ দেখা গেল শান্ত মানুষটা কথাতে নয়, শরীর এবং তার চঞ্চলতা, তার মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে একটি বিশাল চেয়ারকে হঠাৎ উঠিয়ে প্রায় একপাক শরীর ঘুরিয়ে, আকাশের দিকে তুলে ধরলেন। আকাশের দিকে প্রায় ছাদ ছুঁয়ে তখন সারা মঞ্চ জুড়েই একটি মুহূর্তের জন্য তৈরি হয় একটা ‘অপরূপ রূপ’, একটা রচনা। সেটাই আমাদের মনে ছাপ ফেলে যায়। তৈরি হয় খুব সমকালীন এক চিত্র এবং যা চিরকালীন হয়ে ওঠে।

এরপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে চাই, সেটা ‘কাঠামো’। কাঠামো শব্দটাকে আসলে দু’ভাবে বলতে চাই। একটা হচ্ছে, যে কোনও স্থাপত্যের, মানে যখন কোনও বড় রকম স্ট্রাকচারের ডিজাইন করা হয় তখন তার একটা ঠিকমতো আর্মেচার চাই। একটা কাঠামো, যেটা বড় কাঠামোটাকে ধরে থাকে। যেখানে রুদ্রদা ছিলেন একটি বড় মাপের সংসারের কাঠামো, একটি বড় মাপের আয়োজনের মধ্যমণি, একটি বড় মাপের আয়োজনের সেন্টার অফ গ্রাভিটি বজায় রাখার চরিত্র। অন্যদিকে শরীর বা শারীরিক গঠনটা একটা বড় ব্যাপার, একটা প্রপার্টি। অভিনেতার নিজস্ব অ্যানাটমি। যেটা ছিল রুদ্রদার। দাঁড়ানো, ওঁর কথা বলা, অঙ্গুলি হেলন, ওঁর তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার ঢং কিংবা ভীষণ অর্থবহ হাসি, এ সমস্তই শরীর দিয়ে রচনা। যেন নাটকের মধ্যে সহস্র ছোট ছোট আরও নাটক। এটা কখনওই মনে হবে না যে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটা ব্যাপার, কখনওই মনে হবে না প্রচণ্ড রিহার্সাল করে বা ঘষামাজা করে এটা হচ্ছে এটা আসছে একেবারেই ওঁর শরীর থেকে, মন থেকেই।

এমনকী রুদ্রদার চাহনি। ওঁর কোনও অভিব্যক্তির জন্য সংলাপ অথবা সংলাপের অংশ বলতে গিয়ে মাঝে অর্ধেক বলে থেমে গিয়ে গিলে নিচ্ছেন আর অর্ধেক। আর দর্শকদের দিচ্ছেন যেন শ্বাসকষ্ট। আমাদের, দর্শকদের গলায় সুপারি আটকে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে তখন এক ঢোক জল পেলে ভালো হত। ওঁর কিন্তু জলের দরকার হচ্ছে না, উনি তো ওই অনুভূতি তৈরির অধীশ্বর। এটা ওই স্ট্রাকচারের অলংকরণ। একেক সময় মনে হয়েছে যে শুধু অভিনেতারা নয়, দর্শক সমেত সবাই মিলেই নাটকটা যেন করছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে গিয়ে রিপারটরি এবং প্রসেনিয়াম থিয়েটার ইত্যাদি শব্দগুলো গলায় এনে ফেলি কিন্তু মুখ থেকে বের করতে সংযত থাকছি, কারণ আমি নাট্য বিশারদ নই, আমি দর্শক।

নান্দীকারের নাট্যোৎসব সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। সারা দেশের নাট্যপ্রেমীদের মিলন মেলা। কলকাতায় গিয়েছিলাম নান্দীকারের নাট্যোৎসবের সময়ে। রুদ্রদা আমাকে দেখেই পাশে দেবশংকরকে বললেন দেবু, সমীর এসেছে। শব্দটা সাংঘাতিকভাবে আমার মনের মধ্যে ঢুকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, মনটা আনন্দে ভরে গেছিল। এছাড়াও মুম্বইতে যখনই কোনও নাটকের জন্য এসেছেন, দেখা করতে গেছি। কথা বলার সময়ে একটা অদ্ভুত সুন্দর হাসি দেখতাম ওঁর মুখে। নাটকের আগে বা পরে আড্ডা দিয়েছি আমরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে কখনও হয়তো পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছেন। তখনও দেখেছি বলছেন, কত চেনামুখ, গুণীজন দেখতে পাচ্ছি। এই তো সমীরকেও দেখতে পাচ্ছি সামনে। সে উচ্চারণ ছুঁয়ে যেত। মুম্বইয়ের পৃথ্বী থিয়েটারে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে দু’-দু’বার একক ছবির প্রদর্শনী করেছি। নান্দীকার উৎসবে ওরকম নাটক নিয়ে একটা প্রদর্শনীর কথা হয়েছিল, করা হয়ে ওঠেনি।

‘স্পষ্টতা’ একটা লক্ষণীয় বিষয় রুদ্রদার চরিত্রে। রাজনীতি, থিয়েটারের অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং নাট্যপরিচালন নীতি, এর কোনও ব্যাপারেই ওঁর স্পষ্টতার কোনও ধোঁয়াশা ছিল না। এই স্পষ্টতার জন্য ওঁর জীবনযাত্রায় বা দীর্ঘ অভিনয় জীবনের পথ কতটা মসৃণ ছিল সে আমার জানা নেই কিন্তু আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে– যখন স্পষ্টতা দিয়ে কোন কাজ হতেই পারে, তখন সেটাকে ভেবেচিন্তে কষ্ট করে অস্পষ্ট করার কী দরকার?

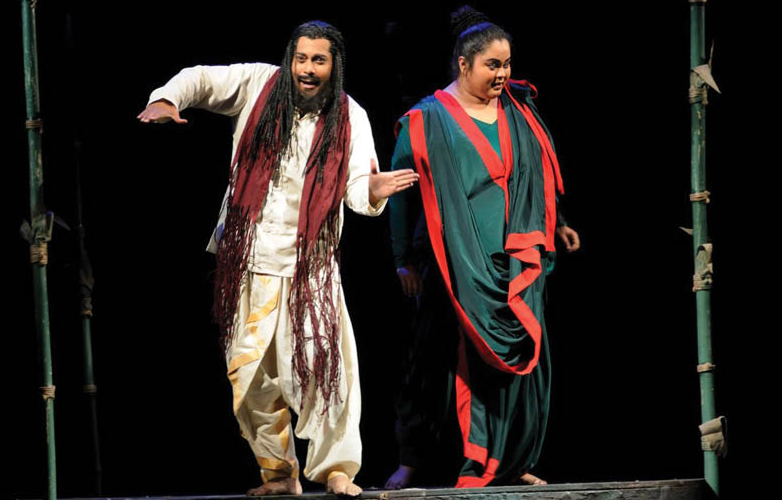

শেষের দিকে, অর্থাৎ উপসংহারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। স্যরের যা কিছু কর্মকাণ্ড তা মহিমময়, ওঁর শক্তি অসীম। পরের প্রজন্মের তিনটি উল্লেখযোগ্য নাম– দেবশংকর হালদার, সোহিনী সেনগুপ্ত আর গৌতম হালদার। আর সঙ্গে স্বাতীদি, মানে স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। এদের সবাই মিলে এক মঞ্চে অভিনয়, নান্দীকারের উত্তেজনার যুগ, তাও দেখলাম। ফুটবল, খড়ির গণ্ডি, আন্তিগোনে, শেষ সাক্ষাৎকার, একটি ফেরিওয়ালার মৃত্যু, নগর কীর্তন, নাচনি ইত্যাদি। আমরা দর্শক হিসেবে পাচ্ছি, এদের সবার শরীরে নান্দীকারের ছাপ স্পষ্ট, সবার কন্ঠে গান আর শরীর সঞ্চালনায় আছে , যেটাকে আগে বলেছি ‘নৃত্যের গদ্য ছন্দ‘। আর আছে সম্ভাবনা, যার ফলে পরবর্তীকালে ওরা দলের মধ্যেই সফল পরিচালক বা নির্দেশক।

দেবশংকরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়ার পর থেকে নান্দীকারের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আলাপের এবং তাদের কাছে যাওয়ার, কথা বলার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেল। দেবশংকর এখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। ওর মধ্যে আছে সংগঠন ও শিক্ষকতার ক্ষমতা। ওয়ার্কশপ অর্থাৎ নাটকের কর্মশিবির করার ঝোঁক। এই কর্মশিবিরে আসলে সৃষ্টিশীল মানুষরা সবাই কর্মী। নান্দীকারের হয়ে যখন ওরা একবার পতিতাদের নিয়ে কর্মশিবির এবং নাটক করেছিল সেখানে একটা অদ্ভুত স্লোগানের কথা বলেছিল দেবশংকর। বাংলা ভাষার মজা। আসলে সেটা একটা মূল্যবান বার্তা। ‘গতর খাটিয়ে খাই, শ্রমিকের অধিকার চাই‘।

গৌতম হালদার আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে অদ্ভুত হাসি হেসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, গৌতম তোমাদের এই নাটকে উইংসের বাইরে থেকে প্রম্পট করার পদ্ধতিটা এখনও চালু আছে? গৌতম দেবশঙ্করকে বলেছিল, দেবু, সমীরদা বলছে যে এখন নাটকে প্রম্পট করা হয় কি না। সেদিন ওর হাসির অর্থ বুঝিনি কিন্তু পরে ‘মেঘনাদবধ কাব্য‘র অভিনয় দেখে বুঝলাম। তবে কি মাইকেল মধুসূদন-এর মেঘনাদবধ কাব্য পুরো মুখস্থ করেছে ও? সে প্রশ্ন আর করিনি, বুঝে গিয়েছিলাম, মেঘনাদবধ কাব্য ওর শরীরে মিশে গিয়েছে।

সোহিনী ভীষণ শক্তিশালী অভিনেত্রী শুধু নয়, শক্ত মনের মানুষও। ওর শরীরের ব্যবহার আর আবেগের মধ্যে আছে প্রভূত সম্ভাবনা। এই তিনজনের মধ্যে সংগঠন ক্ষমতা সবারই আছে সেটা সবাই জানেন। ভাবতে ভালো লাগে এরা তিনজনই আমাদের বাড়িতে এসেছে এবং হয়েছে অনেক হইহই, গল্পগুজব।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এখন ৯০ বছরের। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, শতবর্ষ পালনটা ওঁর সঙ্গে আমরা একসঙ্গেই করব। এই যে নাটকের একটা আলাদা সংসার এবং সে সংসারে সদস্যদের সবার মন জুগিয়ে, ভালো-মন্দ বুঝে দীর্ঘদিন ধরে কাজটা সুন্দর করে করলেন রুদ্রদা, সেটা ওঁর আজকালকার হাসি দেখেই বুঝতে পারি। এ যেন জীবনের সাফল্যের হাসি। এখন কেবল থিয়েটারের কথক ঠাকুরটি হয়ে শুধু উপদেশ দিলেও আমাদের মঙ্গল। সবশেষে রুদ্রদাকে সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা– সমগ্র জীবনযাত্রাটাই একটা নাটক মনে হয় আপনার, না কি নাটকই জীবন?

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ২৫। ক্ষুদ্রকে বিশাল করে তোলাই যে আসলে শিল্প, শিখিয়েছিলেন তাপস সেন

পর্ব ২৪: নিজের মুখের ছবি ভালোবাসেন বলে জলরঙে প্রতিলিপি করিয়েছিলেন মেনকা গান্ধী

পর্ব ২৩: ড. সরোজ ঘোষ আমাকে শাস্তি দিতে চাইলেও আমাকে ছাড়তে চাইতেন না কখনও

পর্ব ২২: মধ্যবিত্ত সমাজে ঈশ্বরকে মানুষ রূপে দেখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ২১: ‘তারে জমিন পর’-এর সময় আমির খান শিল্পীর আচার-আচরণ বুঝতেই আমাকে ওঁর বাড়িতে রেখেছিলেন

পর্ব ২০: আমার জলরঙের গুরু শ্যামল দত্ত রায়ের থেকে শিখেছি ছবির আবহ নির্মাণ

পর্ব ১৯: দু’হাতে দুটো ঘড়ি পরতেন জয়াদি, না, কোনও স্টাইলের জন্য নয়

পর্ব ১৮: সিদ্ধার্থ যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা-জগতের কবি

পর্ব ১৭: ডানহাত দিয়ে প্রতিমার বাঁ-চোখ, বাঁ-হাত দিয়ে ডানচোখ আঁকতেন ফণীজ্যাঠা

পর্ব ১৬: আমার কাছে আঁকা শেখার প্রথম দিন নার্ভাস হয়ে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং

পর্ব ১৫: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শিল্পীদের মনের গভীরে প্রবেশপথ বাতলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন ‘বারোয়ারি ডায়রি’

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved