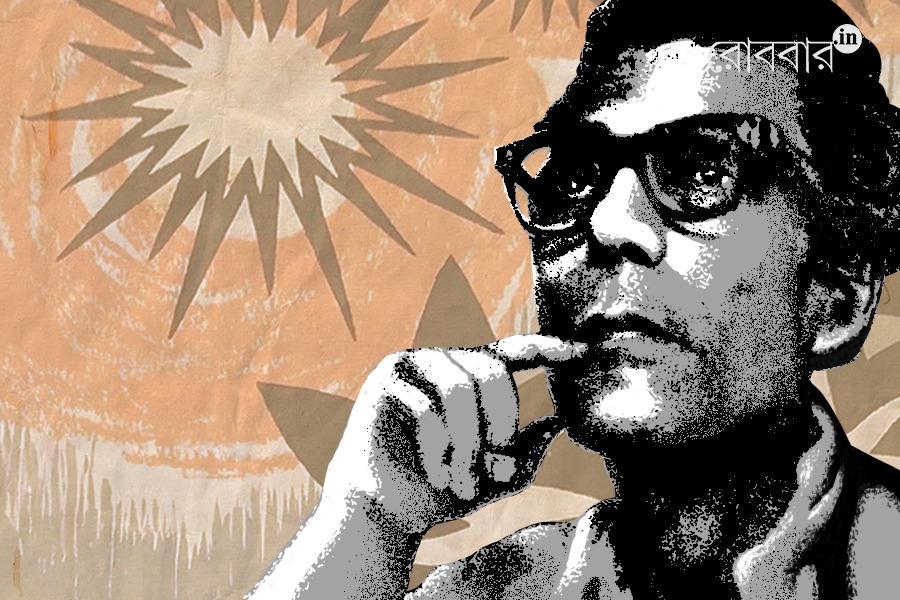

বড় নিঃশব্দে চলে গিয়েছে তাঁর শতবর্ষ। তাও হয়ে গেল এক দশকেরও বেশি। এ শহরে তাঁকে নিয়ে কোনও সভা-সমিতির আয়োজন হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। তবে সুখের কথা, তাঁর গল্প-উপন্যাস সমগ্র এখন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাঁর অনুরাগী পাঠক পেয়ে যাচ্ছেন কী বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে জীবন নিংড়ে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র নদীর গল্প। অথচ যে গল্প লেখা নিয়ে তাঁর বরাবর প্রবল আক্ষেপ ছিল। লিখে আর্থিক স্বাচ্ছল্য আদৌ আসেনি। মাঝে মাঝেই যেন আর্তনাদ করে উঠতেন ঘনিষ্ঠজনদের কাছে প্রবল হতাশা নিয়ে: ‘তোমরা আমার যে সব গল্পের প্রশংসা করো, তা লিখে আমার কী হলো। দূর শালা, এখন থেকে শুধু গপ্পো লিখব, গপ্পো।’

কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সন্তান, আইনজীবী অপূর্ব নন্দীর জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখক জীবন শুরুই হয় গল্প লেখা দিয়ে। আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ভেবে গিয়েছেন কীভাবে আরও একটি ভালো গল্প লেখা যায়। একবার এরকম কথা বলেওছিলেন আমাদের, তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারে, ‘উপন্যাস লেখাটা আমার ঠিক মনঃপুত নয়। আমার ভালো লাগে গল্প লিখতে। কত সময় নিয়ে যে একটা গল্প লিখেছি। অযত্নের লেখা ছাপাতে দিইনি কখনও। একটা শব্দের জন্য কতদিন যে অপেক্ষা করেছি !’

লেখার প্রেরণা? শুরুটা পেয়েছিলেন স্কুলের মাস্টারমশাই মনমোহন পণ্ডিতের কাছ থেকে। একেবারে ছেলেবেলায় স্কুলের হাতে-লেখা পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। আর বাবার কাছ থেকে শিখে স্কুলে কবিতা আবৃত্তি করতেন। রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়। স্কুলে একবার পুরস্কার বিতরণী সভায় আবৃত্তি করে উপহার পান রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’। লেখালিখি বিষয়ে লিখতে গিয়ে তিনি তাঁর সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পাঠের উত্তেজনা উল্লেখ করেছিলেন এইভাবে, ‘পড়তে গিয়ে বিস্ময়ে আনন্দে কৌতূহলে প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠল। মনে হল, এই জিনিসটা আমি শৈশব থেকে খুঁজছিলাম– ছোটগল্প। তারপর থেকেই লেগে গেলাম ছোটগল্প লিখতে।’

প্রথম লেখা গল্প ‘অন্তরালে’ ছাপা হয় কলেজ ম্যাগাজিনে। তখন থেকেই গল্প পাঠাতে শুরু করলেন ঢাকার ‘বাঙলার বাণী’, ‘সোনার বাঙলা’য়। আর কলকাতার প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ‘নবশক্তি’ পত্রিকায়।

১৯৩৭-’৩৮ সাল। কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে চলে এলেন কলকাতা। হন্যে হয়ে চাকরির খোঁজ করেন আর সেই সঙ্গে কলকাতা শহরটাকে হেঁটে দেখতে থাকেন। কোথায় সাহিত্য পত্রিকার অফিস, কোথায় বইয়ের দোকান, কাগজ । মেসের জীবন কাটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখেন, পড়েন আর সারাদিন গল্পের ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকেন। লিখতেও থাকেন।

যোগদান করলেন তৎকালীন বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানি ‘বেঙ্গল ইমিউনিটি’-তে করণিকের পদে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন ওই কোম্পানির প্রচার সচিব। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প পড়ে ওখানেই একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নিজেই আলাপ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র ওঁকে বললেন,

–তোমার লেখা পড়েছি। তুমি তো সবে কলকাতা এসেছ। কলকাতা শহর তো আগে দেখইনি। কিন্তু শহর বিষয়ে তোমার কনসেপশন এত পরিষ্কার হল কী করে?

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সেদিন তার উত্তর না দিতে পারলেও কথা প্রসঙ্গে আমাদের তিনি বলেছিলেন,

–ইমাজিনেশন। অভিজ্ঞতা একটা বেস তৈরি করে। আসল ব্যাপার কিন্তু ইমাজিনেশন। লেখকের সম্পদ তো ওই কল্পনাশক্তি।

কোনও চাকরিতেই তাঁর মন থিতু হয় না। ‘যুগান্তর’, ‘আজাদ পত্রিকা’, ‘মজদুর পত্রিকা’, ‘জনসেবক’, ‘টাটা এয়ার ক্রাফট’, বিজ্ঞাপন সংস্থা ‘জে ওয়ালটার অ্যান্ড টমসন’, ‘বেঙ্গল ইমিউনিটি’– কত জায়গায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে অল্প অল্প দিনের জন্য যে কাজ করেছেন! এমনও শোনা যায়, ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় যখন সাব-এডিটরের কাজ করেন, একদিন অফিসের জানালা থেকে শহরের প্রবল বৃষ্টি দেখেন। বৃষ্টি দেখতে দেখতেই জীবনের অনিত্যতা প্রবল অনুভব করে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। এবং আর কোনও দিনই সেই অফিসের দিকে যাননি।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে গিয়েছে। ‘দেশ’ পত্রিকার তৃতীয় বছরে তাঁর গল্প প্রকাশিত হল ‘রাইচরণের বাবরি’। গল্প লিখতে থাকলেন নিয়মিত ‘পূর্বাশা’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকাতেও। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উৎসাহ পেয়ে ‘পূর্বাশা’র গল্পগুলিতে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন।

………………………………………..

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি গল্প ‘সোনার চাঁদ’ নিয়ে সুনীলের আর একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলা যায়। গল্পটি প্রকাশিত হয় পাঁচের দশকে, ‘দেশ’ পত্রিকায়। হোটেলে কাজ করা এক বালকের করুণ কাহিনি। আজ থেকে ৭০ বছর আগে সমকাম নিয়ে লেখা সেই গল্প পড়ে এক গৃহকর্ত্রী পাঠিকা সুনীলকে কিছুটা অস্বস্তিতেই ফেলেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার এক বনেদি পরিবারের দু’টি মেয়েকে সুনীল বাড়িতে গিয়ে পড়াতেন। হঠাৎ একদিন তাঁদের গৃহকর্ত্রী মা পড়ার ঘরে প্রবেশ করে সেই সপ্তাহে গল্পটি প্রকাশিত হওয়া ‘দেশ’-এর সংখ্যাটি সুনীলের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলেন, ‘এই আপনাদের জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী? ছি ছি! কী সব আজেবাজে লিখেছে? এই লেখা পড়ে কী শিখবে ছেলেমেয়েরা?’

………………………………………..

ঠিক এই সময়ে, ‘পরিচয়’ পত্রিকায় একটি গল্প লিখে তিনি কলকাতার সাহিত্য-অনুরাগী মানুষের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠলেন। তখন ‘পরিচয়’ পত্রিকায় লেখার সুযোগ একজন লেখকের কাছে ছিল বেশ সম্ভ্রমের। তাঁকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। গল্পের নাম ‘নদী ও নারী’। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের প্রথম গল্প।

কী আছে সেই গল্পে? হঠাৎ বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জ্যোতিরিন্দ্র ফিরছিলেন কুমিল্লা। বারবার যে পথে তিনি যাতায়াত করতেন, সেই পথেই। কিন্তু সেদিনের পদ্মা ছিল মোহময়ী, লাস্যময়ী, রহস্যময়ী। প্রমত্ত পদ্মাকে তিনি বারবার দেখেছেন। কিন্তু সেদিন পদ্মার বোট থেকে পদ্মা দেখে তাঁর অনুভব হয়– বিশ্বপ্রকৃতি যেন তাঁর কাছে অগাধ শূন্যতা নিয়ে আবির্ভূত। আর সেই অনুভূতিতে, পরে, পদ্মার নিসর্গ রূপের মাঝে এক নারীচরিত্র আঁকলেন এক গল্পে। বাহির অবয়বে যে নারী অতীব আধুনিকা, কিন্তু অন্তরে ধীর, শান্ত স্বভাবের। যে-পঙ্গু স্বামীর শুশ্রূষায় চিকিৎসকের নির্দেশমতো বোট নিয়ে পদ্মায় তিন বছর ধরে ভেসে বেড়ায়। অপর এক দম্পতি সেই লাস্যময়ী নারীকে প্রথম নষ্ট চরিত্রের মেয়ে ভাবলেও, পরে তাদের ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। এই দুয়ের সমন্বয়েই ‘নদী ও নারী’। চিরন্তন এক স্বর্গীয় প্রেমের গল্প যেন। শব্দ চয়নে, ভাষার বাঁধুনিতে আর অনুভূতির শীর্ষে পৌঁছনো এই গল্প পাঠককে নিয়ে যায় প্রকৃতি আর নারীর সৌন্দর্যের মিলেমিশে যাওয়ার দিকে।

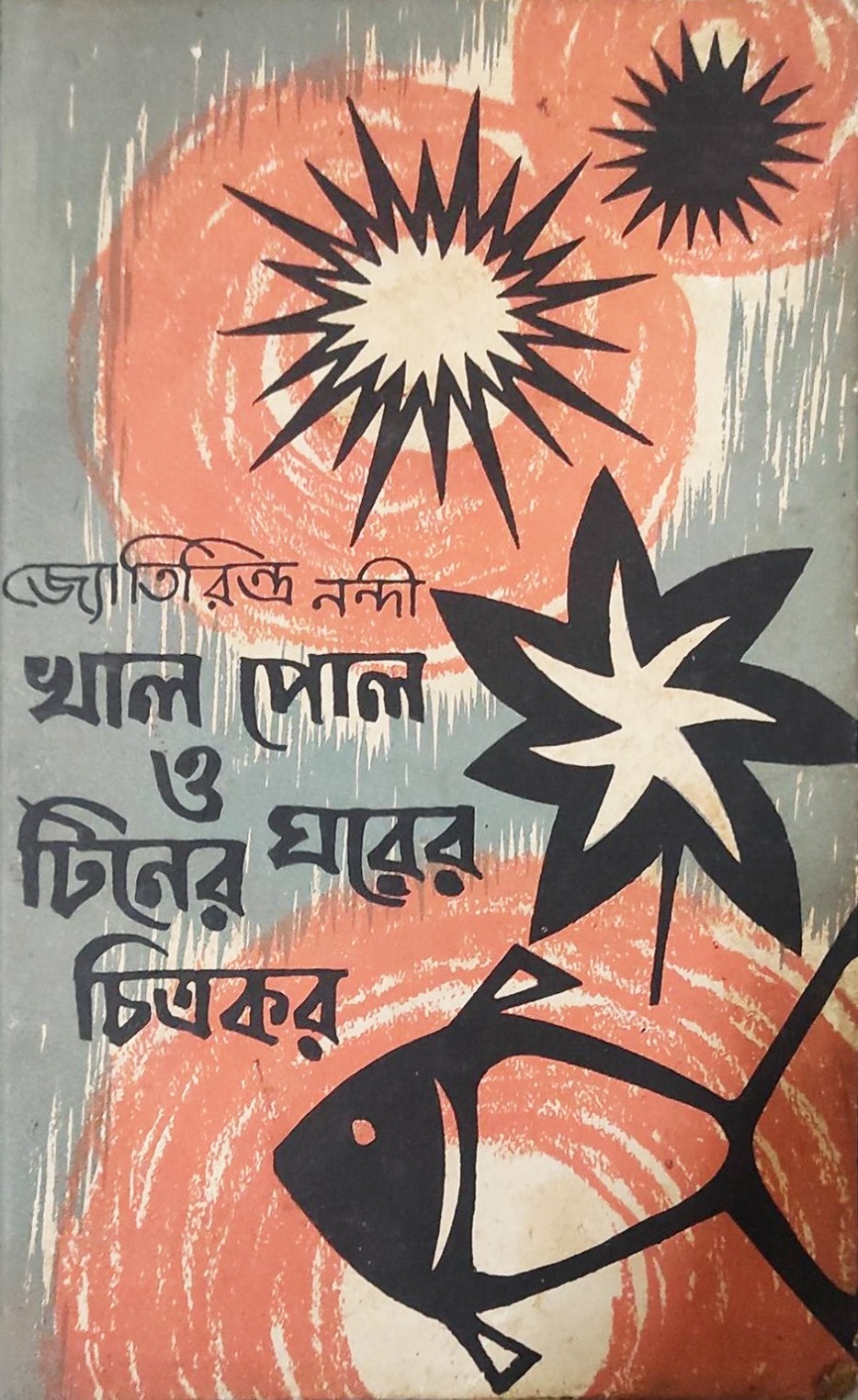

নারী আর প্রকৃতির কথা যখন এলই, তখন এখানে বলাই যায়– এই দুটো বিষয়ই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এসেছে তাঁর গল্পে অবসেশনের মতো। চারপাশের দেখা প্রকৃতির ফুল, ফল, পাতা, গাছ, বৃষ্টির ফোঁটা, পুকুর, বুনো ঝোপ, ডুমুর পাতা, কচুবন, সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ, রোদ্দুরের ঝাঁজ, ঝড়ের আওয়াজ যেমন আসে গল্পের আবহে তেমনই নারীর রূপ, শরীর, যৌনতা, অবদমিত যৌনতা, সৌন্দর্যও আসে। আর আসে তাঁর নিঃসঙ্গতা। চারপাশের কোলাহল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজস্ব এক মনোজগৎ গড়ে তোলা। সব জড়ো হয় তাঁর গল্পে পাশাপাশি, হাত ধরাধরি করে। এই সূত্রে তাঁর অনেক গল্পের নামই করা যায়। অতিপঠিত গল্প ‘গিরগিটি’ ও ‘সমুদ্র’ যেমন আছে, তেমনই আছে ‘আম কাঁঠালের ছুটি’, ‘পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা’, ‘বুটকি ছুটকি’, ‘জ্বালা’, ‘নীল রাত্রি’, ‘বনের রাজা’, ‘গাছ’, ‘বুনো ওল’, ‘শ্বাপদ’, ‘সোনার চাঁদ’– কত যে গল্প, কত তার স্ফুলিঙ্গ!

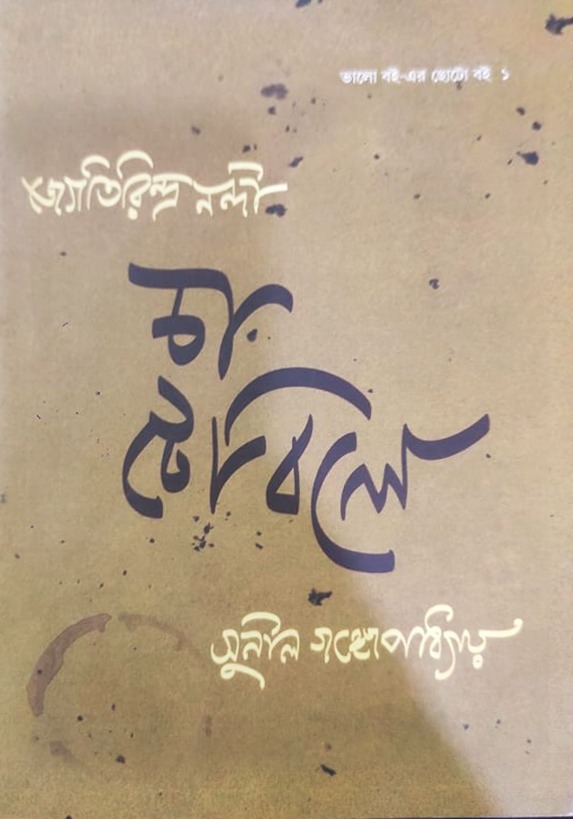

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর যে বিশেষ সাক্ষাৎকার আমরা গ্রহণ করি, সেখানে সুনীলের একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তিনি ‘হো হো’ করে হেসে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সুনীল বলেছিলেন, ‘এরকম শোনা যায়, আপনি নাকি একসময় রাস্তায় বাসে-ট্রামে কোনও সুন্দরী রমণীর দেখা পেলে কাউকে বুঝতে না দিয়ে তাঁকে নীরবে অনুসরণ করতেন?’

তিনি অট্টহাসিতে হেসে উড়িয়ে দিলেও আমাদের মনে পড়ে যায়, অনুরূপ ভাবনায় লেখা তাঁর একটি গল্পের কথা। এখনও মনে পড়ে, রবিবাসরীয় দুপুরে সেই গল্প পড়ে চমকিত হওয়ার দিন! একজন সুন্দরী তরুণী গ্রীষ্মের খর রৌদ্রের দুপুরে ট্রামে উঠছে, তা দেখে ওই ট্রাম স্টপেই দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রৌঢ় তার সঙ্গে ট্রামে উঠলেন। তরুণী কোনও এক স্টপে নেমে গেলে প্রৌঢ়ও তাকে অনুসরণ করে নামলেন। একসময় দু’জনেই অবশ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যান স্বাভাবিকভাবে। গ্রীষ্ম দুপুরের ঝাঁজ, সঙ্গে তরুণীর শরীর সৌন্দর্য আর প্রৌঢ়ের অনুসরণ– সব মিলিয়ে পাঠক চলে যায় এক মায়াময় অনুভূতির তুঙ্গে। গল্পের নাম কী ছিল? ‘সোনালী দিন’? এভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প অনন্য হয়ে থাকে আর সরাসরি হাতুড়ি পেটায় পাঠকের হৃদয়ে। চারপাশের দেখা নিত্যদিনের তুচ্ছ ঘটনাও তাঁর ভাষায় জীবন্ত এবং অসামান্য হয়ে ওঠে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি গল্প ‘সোনার চাঁদ’ নিয়ে সুনীলের আর একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলা যায়। গল্পটি প্রকাশিত হয় পাঁচের দশকে, ‘দেশ’ পত্রিকায়। হোটেলে কাজ করা এক বালকের করুণ কাহিনি। আজ থেকে ৭০ বছর আগে সমকাম নিয়ে লেখা সেই গল্প পড়ে এক গৃহকর্ত্রী পাঠিকা সুনীলকে কিছুটা অস্বস্তিতেই ফেলেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার এক বনেদি পরিবারের দু’টি মেয়েকে সুনীল বাড়িতে গিয়ে পড়াতেন। হঠাৎ একদিন তাঁদের গৃহকর্ত্রী মা পড়ার ঘরে প্রবেশ করে সেই সপ্তাহে গল্পটি প্রকাশিত হওয়া ‘দেশ’-এর সংখ্যাটি সুনীলের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলেন, ‘এই আপনাদের জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী? ছি ছি! কী সব আজেবাজে লিখেছে? এই লেখা পড়ে কী শিখবে ছেলেমেয়েরা?’

বড় নিঃশব্দে চলে গিয়েছে তাঁর শতবর্ষ। তাও হয়ে গেল এক দশকেরও বেশি। এ শহরে তাঁকে নিয়ে কোনও সভা-সমিতির আয়োজন হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। তবে সুখের কথা, তাঁর গল্প-উপন্যাস সমগ্র এখন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাঁর অনুরাগী পাঠক পেয়ে যাচ্ছেন কী বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে জীবন নিংড়ে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র নদীর গল্প। অথচ যে গল্প লেখা নিয়ে তাঁর বরাবর প্রবল আক্ষেপ ছিল। লিখে আর্থিক স্বাচ্ছল্য আদৌ আসেনি। মাঝেমাঝেই যেন আর্তনাদ করে উঠতেন ঘনিষ্ঠজনদের কাছে প্রবল হতাশা নিয়ে: ‘তোমরা আমার যে সব গল্পের প্রশংসা করো, তা লিখে আমার কী হলো! দূর শালা, এখন থেকে শুধু গপ্পো লিখব, গপ্পো।’

এসবের মধ্যেও নতুন দিনের গল্প-লেখকদের উদ্দেশ্যে বলে গিয়েছেন তাঁর ‘গল্প লেখার গল্পে’। ‘ভাবভঙ্গি, কৃত্রিম কলাকৌশল বাদ দিয়ে লেখাটাকে করে তুলুন শিশিরের ফোঁটার মতো স্বচ্ছ অমলিন। ধানের শিষের মতো সরল সহজ।’ এত সব বলে আবার পর মুহূর্তেই আসে তাঁর অলীক ভাবনা আর দোলাচল। পরে কোনও নব্য পাঠক যদি তেড়ে এসে বলে ওঠেন তাঁকে, ‘আপনার কি কামু, কাফকা, সার্ত্র পড়া নেই মশাই? আপনি মনে করবেন না বাংলাদেশের সব পাঠকই– অ-এ অজগর আসছে তেড়ে আমটি আমি খাব পেড়ের যুগে পড়ে আছে?’

সেই কবে, ১৯৭৯ সালে, আমাদের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়েছিল। বেলেঘাটা বা বাগমারীর বস্তিতে নয়, শেষ দিনগুলো তাঁর কেটেছে যেখানে, সেই পিকনিক গার্ডেনসের ছোট্ট সরকারি ভাড়ার ফ্ল্যাটে। তবু মাঝে মাঝেই এখনও মনে হয়, ছাতা হাতে বাসে-ট্রামে যাতায়াত করা এই লেখকের সঙ্গে হঠাৎ একদিন এই শহরে কোথাও দেখা হয়ে যাবে।

–আজ কোথায় যাবেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে চোখ তুলে মুচকি হেসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলবেন হয়তো, ‘নদী ও নারীর দিকে।’

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved