অ্যাকশন ছবি খুবই পুরুষকেন্দ্রিক, স্বাভাবিকভাবেই। ডিজনির পলিটিকাল কারেক্টনেসের যুগে অনেকের মনে হয় যে স্রেফ মুখ্যচরিত্রের লিঙ্গপরিবর্তন করে দিলেই হয়তো সহজপাচ্য ফেমিনিজম হয়ে গেল। ‘কিল বিল’-এর ৮০% মুখ্য চরিত্র নারী, কিন্তু তারান্তিনোর পদ্ধতি ভিন্ন। অন্যান্য ফিল্মমেকাররা নারীকেন্দ্রিক অ্যাকশন ছবিতে যেটা করেন, সেটা হল নায়িকার ‘ম্যাস্কুলিনাইজেশন’, আখেরে যা বিশেষ তারতম্য ঘটায় না। তারান্তিনো যেটা করেন সেটা হল অ্যাকশন বা ভায়োলেন্সের ‘ফেমিনাইজেশন’, যা একেবারে ভিন্ন ব্যাপার, এবং এই সূত্রেই এই ছবির আপাত কৈশোরোচিত ভাবের প্রাপ্তমনস্কতা প্রাপ্ত হয়।

২২.

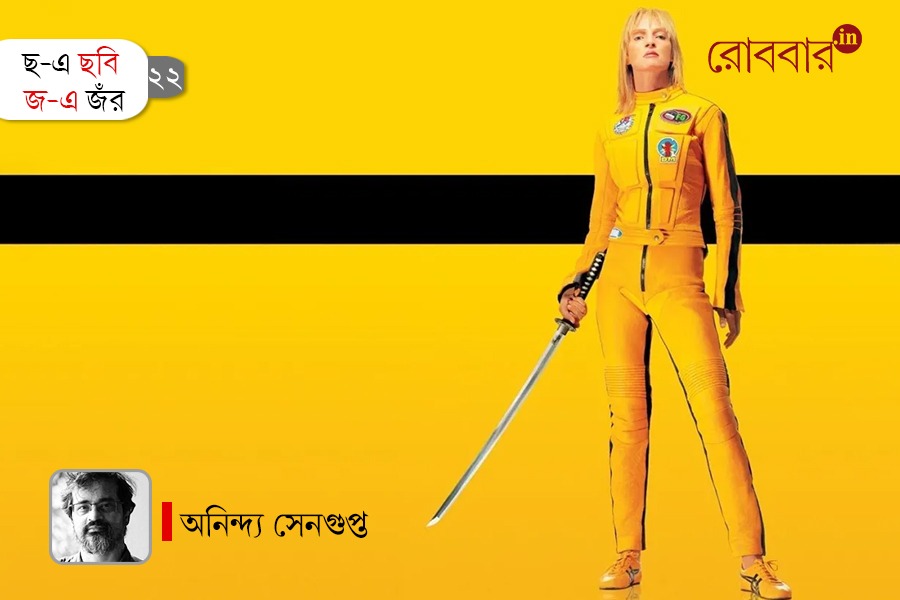

আজ দুইখানি সমকালীন ক্লাসিক অ্যাকশন ফিল্ম নিয়ে কথা বলব দু’-চারটে। কোয়েন্টিন তারান্তিনোর ‘কিল বিল’ (দু’টি খণ্ড, ২০০৩ এবং ২০০৪) এবং শাড স্টাহেলস্কির ‘জন উইক’ (২০০৩- ’২৩, চারটে খণ্ড), একাধিক ছবির সংকলণ এই ছবিগুলি, এবং একভাবে দেখতে গেলে আরও খণ্ড আসার সম্ভাবনা আছে। তারান্তিনোর ছবির তৃতীয় খণ্ড আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ; টেকনিকালি, ‘জন উইক’-এর আরও একটি খণ্ড হওয়ার কথা নয়, কিন্তু শোনা যাচ্ছে আসবে।

‘কিল বিল’ আর ‘জন উইক’-এর মধ্যে আত্মাগত মিল একাধিক, আবার বেমিলও আছে। কিন্তু যা বললাম একটু আগে, ছবি দু’টি সমকালীন ক্লাসিক হিসেবে একরকম স্বীকৃতই বলা চলে। আবার ভেবে দেখতে গেলে, যদিও ছবি দু’টি খুবই ইনফ্লুয়েনশিয়াল, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ এই গোত্রের অনেক ছবির অনুসরণ বা অনুকরণ ঘটার মতো ছবি এগুলি, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে স্বধর্মে এই দু’টি ফ্র্যাঞ্চাইজি (‘কিল বিল’-কে ফ্র্যাঞ্চাইজি বলা যাবে?) সমকালীন অ্যাকশন ছবির থেকে একেবারেই আলাদা। সেই নিয়েই কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি।

১.

কোয়েন্টিন তারান্তিনো আমার প্রিয় পরিচালক। তাঁকে নিয়ে বিস্তারিত লেখার পরিসর এখানে নেই, অন্যত্র লিখেছি (এই কলামেও তার একটি ছবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আগে)। কিন্তু তারান্তিনো আমার প্রিয়, কারণ তিনি মহান পরিচালক নন। তারান্তিনো আন্তরিক পরিচালক; এবং কিছু বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতা খুব প্যাশনেটলি কমিউনিকেটেড হয়। তার সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি তাঁর শেষ ছবি ‘ওয়ন্স আপন আ টাইম ইন হলিউড’, আমার এই ছবিটা তেমন ভালো লাগে না আগেরগুলির তুলনায়। সেই ছবিরও কিছু দৃশ্যের কাছে আমি আবার ফেরত যেতে পারি এই আন্তরিকতার জন্যই।

তারান্তিনো আন্তরিকভাবে সিনেফিল। এই তীব্র চলচ্চিত্রপ্রেমের খাতিরে তিনি খানিক কৈশোরোচিতও বটে। তারান্তিনোর বাল্যকাল এবং কৈশোর কেটেছে এমন সময়ে, যখন ধ্রুপদী স্টুডিও সিস্টেম হলিউডে ভেঙে পড়েছে, এবং হলিউড নতুন একটি পর্বান্তরের জন্য তৈরি। এই সময়ে ডিসট্রিবিউশন-এক্সিবিশনে একেবারে রদবদল আসার ফলে সস্তা ছোট সিনেমা হলে এমন সব ছবি আসছে, যা আগে মার্কিন দর্শক দেখতে পেত না। তারপর সেই ধারাই আরও বিস্তারিত হল ভিএইচএস ক্যাসেটের আগমনে। সারা বিশ্বের, বিশেষ করে জাপানি, তাইওয়ান ছবি, সস্তা স্প্যাঘেটি ওয়েস্টার্নের জগৎ খুলে গেল তার কাছে। সেই পালাবদলের সময় তারান্তিনো একজন ‘আন্তর্জাতিক’ সিনেফিল (মার্কিনরা আদতে ছবি দেখার নিরিখে বেশ রক্ষণশীল, নিজের দেশের বাইরে, অন্তত সেই সময়ে, খুব তাদের দৃষ্টি বেড়াতে যেত না)। এই কৈশোরের উত্তেজনাই তারান্তিনো তাঁর ছবিতে বারবার ধরার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়েছে সিরিয়াস কিছু রাজনৈতিক বিষয়। ‘হেটফুল এইট’ নিয়ে আলোচনার সময় আমি এই নিয়ে বেশ কিছু কথা বলেছিলাম।

‘কিল বিল’ সেভাবেই একটা জগৎ নির্মাণ করে, যেটা সেই মার্কিন কিশোরটির সামুরাই বা শাওলিন বা স্প্যাঘেটি ছবি দেখে স্বপ্ন দেখার মতো। যাতে একাধিক জঁর যেমন মিলেমিশে যায়, সেরকমই অতি ব্যক্তিগত কিছু জিনিস ঢুকে যায়। তারান্তিনোর মা প্রায় সিঙ্গল মাদার বলা যায়; বা, তিনি সেভাবে মাতৃত্ব শুরু করেননি, কিন্তু স্বামী ও শ্বশুরের টক্সিসিটিতে ক্লান্ত হয়ে একসময় তিনি সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে গেছিলেন, আর ফেরেননি। তারান্তিনো তাঁর ‘সিনেমা স্পেকুলেশন্স’ বইতে এই নিয়ে লিখেছেন। তারান্তিনোর ছবিতে এরকম শক্তিশালী সিঙ্গল মাদার একাধিকবার এসেছে; ‘কিল বিল’ তা নিয়েই, মা-কে একাধিক অ্যাকশন জঁরের নায়িকা হিসেবে দেখা একটি স্বপ্নের মতো।

তারান্তিনোকে নিয়ে দ্বিমত আছে চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের মধ্যে, কিন্তু মনে হয় তারান্তিনোকে সবচেয়ে ভুল বোঝে তাঁর ভক্ত ও অনুসরণ ও অনুকরণকারীরাই। তারান্তিনো ভায়োলেন্সের জন্য কুখ্যাত। কিন্তু যে জিনিসটা সবার চোখ এড়িয়ে যায়, সেটা হল তারান্তিনো ভায়োলেন্সে কখনওই বাস্তবোচিত হওয়ার চেষ্টা করেন না। বরং তাঁর ছবিতে ভায়োলেন্স আদতে ‘সিনেমাটিক’, অর্থাৎ বাস্তব ভায়োলেন্সের চেয়ে একেবারে আলাদা। ‘কিল বিল’-এ কাটানা তরবারির কোপে যখন মুণ্ডছেদ বা অঙ্গহানি ঘটে, তখন এমন ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরয় যা আদপেই বাস্তবে সম্ভব নয়। এবং দ্বিতীয়ত, তারান্তিনো একদিক দিয়ে ক্রিস্টোফার নোলানের মতো সেলুলয়েড-রক্ষণশীল; অর্থাৎ, তিনি তাঁর ছবিতে ডিজিটাল এফেক্টস বা সিজিআই ব্যবহার করেন না। অতএব ‘কিল বিল’-এ যখন এই জাতীয় দৃশ্য আসে, তখন তাঁকে ইতিহাস খুঁড়ে বের করতে হয় যে জাপানি, হংকং ইত্যাদি প্রতীচ্যের ছবিতে এইরকম প্র্যাকটিকাল এফেক্টস কেমন ভাবে করা হত। সেই অর্থে ‘কিল বিল’ হল এরকম সিনেমাটিক প্রকরণের, শৈলীর, উপাদানের, উপকরণের একরকম আর্কাইভ। ব্যাপকতর অর্থে, বিশ শতকের গৌণ জঁরের একরকম বিশ্বকোষ হয়ে যায় ছবি দু’টি।

অ্যাকশন ছবি খুবই পুরুষকেন্দ্রিক, স্বাভাবিকভাবেই। ডিজনির পলিটিকাল কারেক্টনেসের যুগে অনেকের মনে হয় যে স্রেফ মুখ্যচরিত্রের লিঙ্গপরিবর্তন করে দিলেই হয়তো সহজপাচ্য ফেমিনিজম হয়ে গেল। ‘কিল বিল’-এর ৮০% মুখ্য চরিত্র নারী, কিন্তু তারান্তিনোর পদ্ধতি ভিন্ন। অন্যান্য ফিল্মমেকাররা নারীকেন্দ্রিক অ্যাকশন ছবিতে যেটা করেন, সেটা হল নায়িকার ‘ম্যাস্কুলিনাইজেশন’, আখেরে যা বিশেষ তারতম্য ঘটায় না। তারান্তিনো যেটা করেন সেটা হল অ্যাকশন বা ভায়োলেন্সের ‘ফেমিনাইজেশন’, যা একেবারে ভিন্ন ব্যাপার, এবং এই সূত্রেই এই ছবির আপাত কৈশোরোচিত ভাবের প্রাপ্তমনস্কতা প্রাপ্ত হয়।

‘কিল বিল’ খণ্ড ১ এবং ২– যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে প্রথম খণ্ডে একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয় খণ্ডে অ্যাকশন সেট পিস মূলত দুটো, এবং দুটোই অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে ঘটে। একটি দৃশ্য ঘটে একেবারে ছোট্ট একটি ট্রেলারের ভেতর, আর ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য তো আরও চমকপ্রদ! ছোট্ট একখানি ঘরোয়া টেবিলের দু’দিকে চেয়ারে বসে নায়িকা আর খলনায়ক; যে দৃশ্যটির জন্য চার ঘণ্টা আমরা অপেক্ষা করে আছি, তার চকিত অবসান ঘটে যায়, বিল বধ হয়, চেয়ার থেকে কেউ ওঠেইনি! কারণ প্রথম ছবিতে অ্যাকশনের যে জগৎ প্রতিষ্ঠিত হল, এবং আর্কেটাইপ, দ্বিতীয় ছবি যতটা না তার বিস্তারিত করতে চাইছে, তার চেয়েও সেই জগৎটার ওপর ক্রিটিকালি ভাবতে চাইছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ছবিটা আসলে সে অর্থে কনটেমপ্লেটিভ, এবং মেটা। এবং এই যে অ্যাকশন ছবি বা সিনেমাটিক ভায়োলেন্সের ওপর নিবন্ধ রচনা, সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় জেন্ডারের প্রশ্ন। যাঁরা ছবিটা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে ছবিটি ক্লাইম্যাক্সের দিকে যত এগয়, তত পেশ করে পুরুষতন্ত্র, আক্ষরিক অর্থে পিতৃতন্ত্র, মায়ের অধিকার, পেরেন্টিং-এর টক্সিসিটি, নারীর এবং সন্তানের ওপরে পুরুষের কর্তৃত্ব ও নারীর স্বাতন্ত্র ও স্বাধিকারের ওপর ভাবনা, এবং সেই ভাবনার প্রক্রিয়ায় তারান্তিনোকে জঁর পরিত্যাগ করতে হয় না।

এই নিরিখেই ‘কিল বিল’ স্বতন্ত্র, এবং তার অনুকরণ অগভীর হতে বাধ্য।

২.

‘কিল বিল’ একটি কল্পিত জগৎ তৈরি করে, হায়ার্ড কিলার এবং অ্যাসাসিনদের মিথোলজিকাল একটি জগৎ। যেখানে আইন এবং পুলিশ প্রায় অদৃশ্য (একটি দৃশ্যে পুলিশ আসে, কিন্তু আসে প্রমাণ করতে যে আসলে এই জগতে পুলিশ প্রায় নেই), সেখানে প্লেনে অনায়াসে সামুরাই সোর্ড পাশে রেখে যাতায়াত করা যায়। ‘জন উইক’-এর শুরুটা আপাতভাবে বাস্তবোচিত, কিন্তু যত ছবি এগোয় আমরা বুঝতে পারি যে আমরা একেবারেই একইরকম হায়ার্ড কিলার এবং অ্যাসাসিনদের একটি বিকল্প জগতে চলে এসেছি, এই জগৎ আমাদের নয়, এই জগৎ মিথোলজিকাল। এই জগৎ, ‘কিল বিল’-এর মতোই, আসলে এক শতকের অ্যাকশন ছবির বিভিন্ন ঘরানার ছবির সমাহার। সেখানে আমরা নিরন্তর অ্যাকশন সেট-পিসের মাধ্যমে সাবজঁর থেকে সাবজঁরে ঘোরাফেরা করছি প্রায় অ্যামিউজমেন্ট পার্কের মতোই।

কিন্তু এই জগতের কেন্দ্রে আছে জন উইক, এবং সেই চরিত্রের অভিনয়ে কিনু রিভস। কেন তিনি আর পাঁচটা গড়পরতা অ্যাকশন হিরোর চেয়ে একেবারে আলাদা?

কিনু রিভস উচ্চমানের অভিনেতা নন, কিন্তু তিনি টম ক্রুজ, ব্র্যাড পিট, শাহরুখ খানের মতোই লাস্ট অফ দ্য মহিকান্স, শেষ কয়েকজন মুভি স্টারদের একজন। তিনি যখন ফ্রেমে এসে দাঁড়ান, বোঝা যায় এই উপস্থিতি, এই ক্যারিশ্মা ছোট পর্দায় আঁটবে না। সেই তারকা-সুলভতা নিয়ে, উপস্থিতির বিলীয়মান গরিমা নিয়ে তিনি চরিত্রটিকে কী দিচ্ছেন? দিচ্ছেন এমন কিছু, যা আরও দক্ষ অভিনেতা জটিল করে দিতেন কেঁচিয়ে; তিনি হয়ে উঠছেন সিনেমার শেষ আর্কেটাইপের একজন, অন্যতম শেষ আইকন বড় পর্দায়, যেরকমটি চট করে আর হবে না।

কিনুর একটি দুর্লভ আভিজাত্য আছে, একধরনের ডিগনিটি। শোনা যায়, উইক সিরিজের চিত্রনাট্য হাতে এলেই তিনি নাকি একের পর এক সংলাপ বাতিল করতে থাকেন। একেবারে ন্যূনতম, স্বল্প শব্দসংখ্যার কিছু সংলাপ ছাড়া তিনি কথা বলবেনই না। এই নীরবতা, এই স্বল্পকথন চরিত্রটির জন্য খুব জরুরি, কারণ চরিত্রটি এলিজিয়াক। চরিত্রটি শোকে আছে, চরিত্রটি একজন প্রেমিকের। না, তাঁর স্ত্রী আততায়ীর হাতে নিহত হয়নি (এই ব্যাপারটি ছবিটির অন্যতম তুরুপের তাস! যে কোনও অন্য ছবিতে এই ক্লিশেটা ঘটতই!), অকালে রোগে মারা গেছে। সন্তানও রেখে যেতে পারেনি সে, রেখে গেছিল একটি কুকুরছানা (যার আয়ু বড়জোর ১২-১৩ বছরের)। সেই কুকুর ছানাটির প্রতিপালনই উইকের শোকযাপন, হত্যা হয় কুকুর ছানাটির। তারপর কী যে হয়, তা তো লেজেন্ডারি! গোখরোর ল্যাজে পাড়া দিয়েছিল সেই ছ্যাঁচড়া আততায়ীরা। উইকের শোক পরিণত হয় ক্রোধে, আর ক্রোধ নরসংহারে। এইবার যেটা ঘটে সেটা হল মজার। ‘জন উইক ২’-এ এই প্রক্রিয়ায় জন এই জগতের একটি নিয়ম লঙ্ঘিত করে, এই তামসিক, হত্যাসংকীর্ণ জগতে কয়েকটি জায়গায় ভায়োলেন্স নিষিদ্ধ, সেখানেই তার ধৈর্যচ্যূতি ঘটে। জনের নামে ঘোষিত হয় ক্রমবর্ধমান অঙ্কের বাউন্টি। পাল পাল পঙ্গপালের মতো আসতে থাকে অ্যাসাসিনের ঢল! ছবিটি রীতিমতো পরিণত হয় ভিডিও গেমে! অন্তত দু’টি খণ্ডের পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।

এই রিলেন্টলেস সেট-পিসের পর সেট-পিস অ্যাকশন ছবিতে নতুন কিছু নয়। কিন্তু কেন্দ্রে আছেন প্রৌঢ় কিনু রিভস, একসময় যাকে মনে হত চিরযুবা, তার শরীর থেকে কৈশোর মোছা যায় না। যেটা বলেছিলাম, তিনি চরিত্রটিকে একটা অদ্ভুত ডিগনিটি দেন। তিনি কখনওই ভুলতে দেন না যে জন উইক প্রেমে আছে, শোকে আছে। সে বলছে– রেহাই দাও, আমাকে একটু স্মৃতির সঙ্গে একলাটি থাকতে দাও, আমার পিছনে পিছনে অস্ত্র হাতে এসো না, কারণ এই পন্থায় আমার সঙ্গে পারবে না, আমি বাবা ইয়াগা, বুগিম্যান, পেনসিল দিয়ে তিনজনকে হত্যা করার জন্য কুখ্যাত। কিন্তু অর্থলোভী মর্কটরা ছাড়েই না! প্রতিটি অ্যাকশনের শেষ একাকিত্বকামী জন উইক শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে বোঝেন যে মৃত্যু ছাড়া এই উপদ্রব থেকে মুক্তি নেই। অতএব চূড়ান্ত ব্রুটালিটির দৃশ্যেও কিনু রিভস ভুলতে দেন না যে, জন উইক শোকসন্তপ্ত প্রেমিক, যেন তার হৃদয়ের ওই নরম আলোর শিখাটি বাঁচিয়ে রাখাটাই তার অস্তিত্ব। তুলনায় এই ‘অ্যানিমাল’, ‘মার্কো’, ‘সালার’ ইত্যাদি ছবিতে নায়কদের প্রেমের দৃশ্যেও সিরিয়াল কিলার আর রেপিস্ট মনে হয়!

এবং এই প্রেম জারিত হয় ফিল্ম ফর্মেও। ‘জন উইক’-এর প্রতিটি অ্যাকশন দৃশ্য নিপুণ যত্নে গড়া। প্রতি দৃশ্যেই সিনেমার কোনও প্রকরণ, উপাদান, শৈলী নিয়ে কিছু না কিছু হয় এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, নয়তো অতীতের কোনও ছবিকে ভক্তের মতো ট্রিবিউট দেওয়া হচ্ছে। সিনেমার প্রতি নিখাদ প্রেম প্রতিটি দৃশ্যে দৃশ্যমান। বোঝাই যায়, নির্মাতারা সারা বিশ্বের অ্যাকশন ছবিকে উত্তেজিত বালকের মতো দেখেছেন। আমার কাছে এই ‘কৈশোরপনা’ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সিনেমার সেই স্বর্ণযুগ আর ফিরবে না। শতাব্দীর শুরুর বছরেও সিনেমা ছিল তরুণতম মাধ্যম, কয়েক বছরের পরেই হয়ে গেল বেবাক বৃদ্ধ। তাই এখনও সিনেমার প্রতি যাদের বিস্ময়সুলভ সম্ভ্রম প্রতিভাত হয় কাজে, তাদের প্রতি আমার পক্ষপাত থাকে। নির্মাতাদের সিনেমার প্রতি প্রেম সেই অর্থে কিনু অভিনীত জন উইকের প্রেমের মতোই elegiac, তিনি শেষ প্রেমিক, আর সিনেমার ছায়াও তো দীর্ঘতর হয়ে উঠছে। এইভাবেই ‘জন উইক’ একেবারেই লিঙ্গকেন্দ্রিক টক্সিক হয় না তো বটেই, এমনকী সেই জগতে যখন নির্মাতারা নারীকেন্দ্রিক গল্প বলেন এই বছরের আনা ডি আর্মাস অভিনীত ‘ব্যালেরিনা’-য়, তা একেবারেই বেমানান লাগে না।

এই নিরিখেই ‘জন উইক’-ও স্বতন্ত্র, এবং তার অনুকরণ অগভীর হতে বাধ্য।

‘অনারেবল মেনশন’ হিসেবে একটি ছবির উল্লেখ করে শেষ করব। দেব প্যাটেল অভিনীত ও পরিচালিত ‘মাঙ্কি ম্যান’। সেই ছবিতেও এরকম স্বাতন্ত্র আছে। দেব প্রথম ছবি বানানোর উত্তেজনায় গল্প ও চিত্রনাট্যে তেমন মন দেননি, কিন্তু দৃশ্যনির্মাণের মুনসিয়ানা একেবারে গরিমার সঙ্গে প্রমাণিত। হলিউডের কম বাজেটের প্রোডাকশন, কিন্তু আদ্যন্ত ভারতীয় ছবি। আমাদের দেশে রিলিজ করেনি। কীভাবে করবে? ছবিটা হল ধর্মকেন্দ্রিক সংখ্যাগুরু রাজনীতির সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে, এবং সেই সংখ্যাগুরু মাফিয়া ও ধর্মগুরুদের উদ্দাম ক্যালানো নিয়ে। যাকে বলে ভারি স্যাক্রিলেজাস!

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

২১. অ্যাকশন! সিনেম্যাটিক ও শারীরিকের যুগলবন্দি

২০. গথিক ও তান্ত্রিক– প্রাগাধুনিকের ভীতি

১৯. ভিন্নতার আতঙ্ক– দ্য এক্সরসিস্ট এবং লাভক্রাফট

১৭. কালচার ইন্ডাস্ট্রির ফ্যান্টাসি কি মূলত ভিন্ন মধ্যযুগের কল্পনা?

১৬. কল্পবিজ্ঞান শুধু ইতিহাসের মোড় বদলেই পাল্টায়নি, ইতিহাসের বিরুদ্ধেও গেছে

১৫. সাই-ফাই, ফ্যান্টাসি, হরর– তিনটে জঁরেই অবাস্তব নিজেকে মেলে ধরেছে বাস্তবের মতো করে

১৪. ফিউডাল রক্ষণশীলতা থেকে পুঁজিবাদী শিকড়হীনতায় পতনের গল্প বলে গডফাদার ট্রিলজি

১৩. গ্যাংস্টার জঁর– সভ্যতার সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত ছায়ামূর্তিদের গল্প বলার সময়

১২. ফাম ফাতাল নারীর আর্কেটাইপের কি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, না সে কেবলই একটি ‘টাইপ’?

১১. রহস্যসন্ধানীর পালাবদল, ফিল্ম নোয়া আর আমরা

১০. ফিল্ম নোয়া– নাগরিক আলোর মধ্যে আঁধারের বিচ্ছুরণ

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

১. ভাঙনের শহরে এক নামহীন আগন্তুক এবং চারখানি গল্পের গোত্র

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved