ফরিদপুর শহরে জগদীশের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন এক জেলখাটা দুর্ধর্ষ ডাকাত। যার কাঁধে চেপে স্কুলে যেতেন জগদীশচন্দ্র বসু। পাঁচ বছর বয়সে জগদীশের জন্য একটি ঘোড়া কেনা হয়। ডাকাতের কাঁধ থেকে সেই টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন ফরিদপুর শহর। ঘোড়ার সহিস জেলখাটা দুর্ধর্ষ ডাকাত যিনি আবার জগদীশকে নানা গল্প শোনানোর কথকও। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু এই ডাকাতের সাজা কমিয়ে সৎ কর্মে ফেরানোর জন্য নিজ বাড়িতে চাকরি দিয়েছিলেন।

১৭.

জগদীশচন্দ্র বসুর ঘড়ি চুরি! এই খবরে পুরো শহর ‘আউলা’ হয়ে যায়। সবাই এদিক-ওদিক চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। এ-শহর ও-শহরে খবর রটে যায়। বঙ্গদেশে চুরি যাওয়া ঘড়ি উদ্ধার হয় উত্তরপ্রদেশ থেকে। ঘড়ি ফিরে আসে ফরিদপুর শহরের প্রথম বাংলা বিদ্যালয়ে।

জগদীশচন্দ্র বসু ফরিদপুর শহরে কাটিয়েছেন জীবনের প্রথম ১০ বছর। ছাত্র অবস্থায় ফরিদপুর ছেড়ে যান। ‘স্যর’ হয়ে ফিরে আসেন। নিজের স্কুল পরিদর্শনকালে একটি দেওয়াল ঘড়ি উপহার হিসেবে সঙ্গে নিয়ে আসেন। আজও এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে মহামূল্যবান সেই চুরি যাওয়া ঘড়িটি সংরক্ষিত রয়েছে। ঘড়ির বক্সের গায়ে সাদা কালিতে লেখা রয়েছে– ‘ডোনেটেট বাই স্যর জে. সি. বোস’। ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়– শহরের প্রথম বাংলা বিদ্যালয়। জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম স্কুল। প্রথম পাঠশালা।

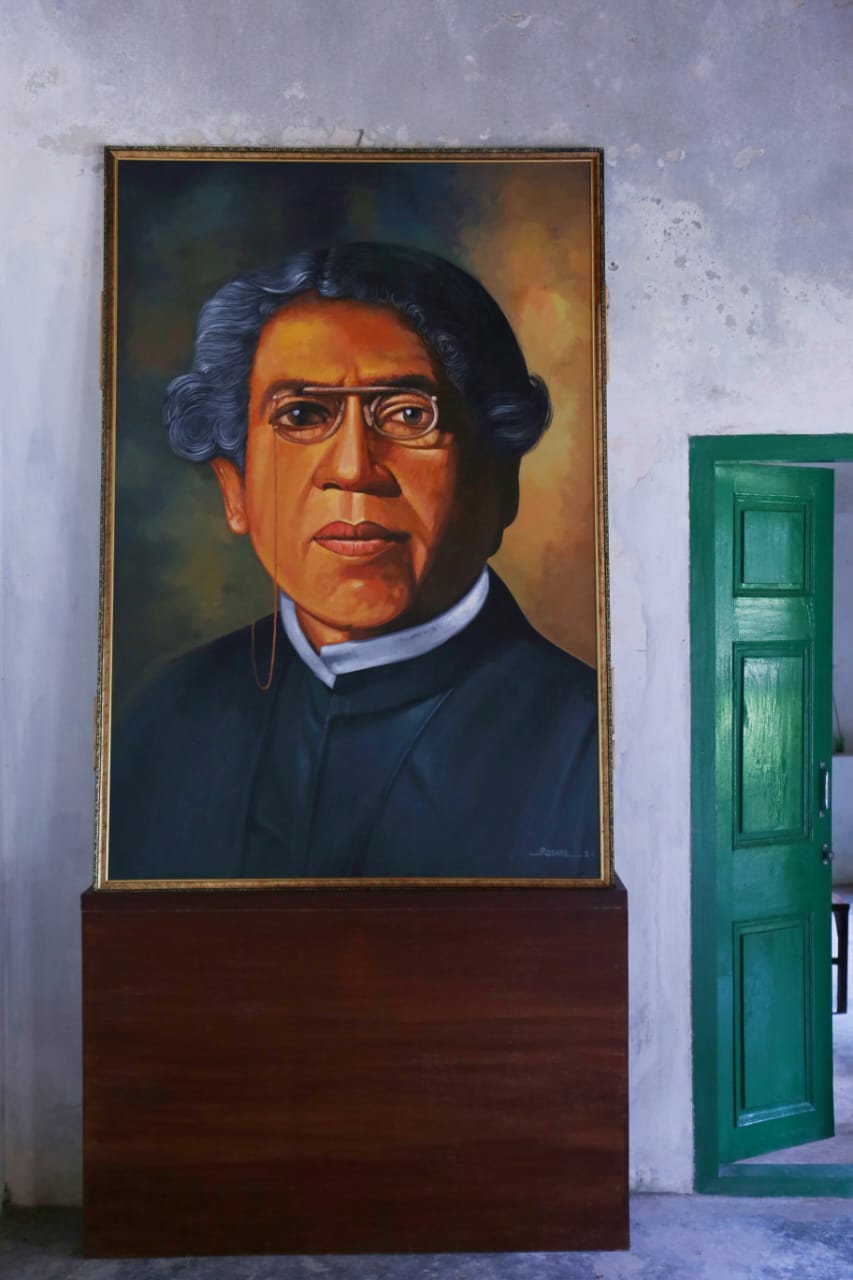

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনার শুরু ফরিদপুর শহরে। দেশের বাড়ি বিক্রমপুরের রাঢ়ীখাল গ্রামে। জগদীশের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ধ্যান-জ্ঞান জুড়ে ছিল স্বদেশ। ইংরেজি শিক্ষার যুগে, ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরিরত অবস্থায় পুত্রকে ভর্তি করান বাংলা স্কুলে। এটি সেই সময়ের হিসেবে বিস্ময়কর এবং বৈপ্লবিক ঘটনা।

ভগবানচন্দ্র বসু ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে পেশা ও অবস্থান বদলে যায় এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফরিদপুর জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফরিদপুর থেকে বদলি হয়ে যান বর্ধমান। জগদীশচন্দ্র বসু বর্ধমান থেকে পড়াশোনার জন্য যান কলকাতা। প্রথমে হেয়ার স্কুলে, তারপর ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগে। বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাবার ইচ্ছায় ডাক্তারি পড়ার জন্য লন্ডন যাত্রা করেন ১৮৮০ সালে। একবছর চিকিৎশাস্ত্র অধ্যয়নের পর ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অধ্যয়ন শুরু করেন।

পিতার প্রভাব জগদীশের জীবনে কেমন ছিল, তার আন্দাজ মেলে ১৯১৭ সালে ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’-এ ছাত্রদের প্রতি দেওয়া ভাষণে– ‘তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনি শিখায়ে ছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর।…’

ফরিদপুর শহরে জগদীশের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন এক জেলখাটা দুর্ধর্ষ ডাকাত। যার কাঁধে চেপে স্কুলে যেতেন জগদীশচন্দ্র বসু। পাঁচ বছর বয়সে জগদীশের জন্য একটি ঘোড়া কেনা হয়। ডাকাতের কাঁধ থেকে সেই টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন ফরিদপুর শহর। ঘোড়ার সহিস জেলখাটা দুর্ধর্ষ ডাকাত যিনি আবার জগদীশকে নানা গল্প শোনানোর কথকও। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু এই ডাকাতের সাজা কমিয়ে সৎ কর্মে ফেরানোর জন্য নিজ বাড়িতে চাকরি দিয়েছিলেন।

বিক্রমপুরের মেয়ে অবলা দাশের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসু সাংসারিক জীবন শুরু করেন। বিয়ের পর অবলা দাশ হন অবলা বসু। ১৯১৬ সালে জগদীশচন্দ্র বসু নাইট উপাধি লাভ করেন। তখন অবলা বসুর পরিচিতি হয় লেডি অবলা বসু নামে।

অবলা বসুর জন্ম পিতার কর্মস্থল বরিশাল শহরে। পৈতৃক বাড়ি বিক্রমপুরের তেলিরবাগ। অবলা বসুর পিতা দুর্গামোহন দাশ ছিলেন ব্রাহ্মনেতা ও স্বনামধন্য সমাজ-সংস্কারক। দুর্গামোহন দাশের ভ্রাতুষ্পুত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। অতীতের বিক্রমপুর বর্তমানের মুন্সিগঞ্জের লৌহজং-টঙ্গীবাড়ির সীমানা ঘেষা গ্রাম তেলিরবাগ। যা আজ পদ্মাগর্ভে বিলীন। কবে আবার পদ্মায় চর জাগবে! কবে জেগে উঠবে– বহু কিংবদন্তি, বহু মহাত্মার জন্মস্থান এই তেলিরবাগ গ্রাম।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাসের শুরু বৌদ্ধযুগে। এই অঞ্চলের কিছু গ্রামের নামের মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। অতীশ বজ্রযোগিনী থেকে পদব্রজে তিব্বত যান বৌদ্ধধর্ম প্রচারে। জগদীশ রাঢ়ীখাল থেকে বিলাতে যান বিজ্ঞানের প্রচারে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম নিজের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন উদ্ভিদেরও চেতনা আছে, উদ্ভিদও উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

কিংবদন্তি বিক্রমপুরের নাম বদলে আজ মুন্সিগঞ্জ। সরকারিভাবে বিক্রমপুর নামটি বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষ নিজেদের বিক্রমপুরের বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। পাল যুগ, সেন যুগ, মোগল ও ব্রিটিশ আমলের নানা ঐতিহাসিক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে বিক্রমপুর জুড়ে।

আদি বিক্রমপুর বর্তমানের মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলা রাঢ়ীখাল গ্রামে জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি। এখানে জগদীশচন্দ্র বসুর স্মৃতির রক্ষার্থে গড়ে উঠেছে স্কুল, কলেজ ও একটি স্মৃতি কমপ্লেক্স। পুরো বাড়ি পুকুর দিয়ে ঘেরা। বাড়ির চারপাশে পুকুর। বাড়ির ভেতরে রয়েছে কিছু শতবর্ষী বৃক্ষ, যাকে কেন্দ্র করে সারাদিন ব্যাপী চলছে পাখিদের মহাসমাবেশ। রয়েছে বহুকালের পুরনো একতলা একটি ভবন। এটি বসু বাড়ির সবচেয়ে পুরাতন স্থাপনা। এই ভবনটিতেই ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্যর জে. সি. বোস ইনস্টিটিউশন। এই ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার সময়ে অবলা বসু অনুমতি দিয়েছিলেন এবং কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন। বাংলাদেশ পরবর্তী সময়ে বাড়ির আঙ্গিনায় গড়ে উঠে কলেজ। বাড়ির সম্মুখের আঙ্গিনায় গড়ে উঠেছে স্যর জে. সি. বোস কমপ্লেক্স।

নিজ বাড়ির অংশে স্যর জে. সি. বোস ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার কিছু বছর আগে রাঢ়ীখাল গ্রামে না এলেও বিক্রমপুরে এসেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসু। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিক্রমপুর সম্মিলনে যোগদানে দুইদিনের জন্য মুন্সিগঞ্জ এসেছিলেন। এই সম্মিলনে সভাপতি হিসেবে তাঁর দেওয়া ভাষণটি ‘বোধন’ শিরোনামে ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেই ঐতিহাসিক ভাষণের শুরুর অংশ– “শতাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের বংশের জননী প্রপিতামহী দেবী তরুণ যৌবনে বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র শিশুসন্তান লইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের লালনপালন ও শিক্ষার ভার লইয়া প্রপিতামহী দেবী যখন নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার শিশুপুত্র শিক্ষকের তাড়নায় অন্তঃপুরে আসিয়া মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়াছিল। যিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি একমাত্র পুত্রের উন্নতিকল্পে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী মাতা মুহূর্তে তেজস্বিনীরূপ ধারণ করিয়া পুত্রের হস্তপদ বাঁধিয়া তাহাকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভাবিয়া দেখিলে আমাদের মাতৃভূমি, আমার তেজস্বিনী বংশজননীর মতো। সন্তানদিগকে বিক্রম ও পৌরুষে উদ্দীপ্ত হইতে ত্বরা দিয়া তিনি তাহাদের প্রতি আপনার গভীর বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে অঙ্কে রাখিয়া আলস্যে কালহরণ করিতে দেন নাই; কিন্তু জগতের অগ্নিময় কর্মশালে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন, ‘পৃথিবীর সংগ্রামময় কর্মক্ষেত্রে যখন যশ, বিক্রম ও পৌরুষ সংগ্রহ করিতে পারবে তখনই আমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবে।’ মাতার আদেশ পালন করিবার জন্য বহু শতাব্দী পূর্বে দীপঙ্কর হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত বহু বাঙালী ভারতের বহুস্থানে গমন করিয়া কর্ম, যশ ও ধর্ম আহরণ করিয়াছেন। এই বিক্রমপুর বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি, মনুষ্যত্বহীন দুর্বলের নহে। আমার পূজা হয়তো তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এই সাহসে ভর করিয়া আমি বহুদিন বিদেশে যাপন করিয়া জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। হে জননী, তোমারই আশীর্বাদে আমি বঙ্গভূমি এবং ভারতের সেবকরূপে গৃহীত হইয়াছি।…”

জগদীশচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধুত্ব চিরস্মরণীয়। বিজ্ঞান ও সাহিত্য যে একই নদীর স্রোতধারা তা তাদের চিঠিপত্র পাঠে উপলব্ধি করা যায়। একই সময়ে দু’জন বিশ্বমাপের বাঙালির বন্ধুত্ব। যে সময়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগের নবম শ্রেণির ছাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই সময়ে এক ক্লাস ওপরে এন্ট্রাস ক্লাসের ছাত্র জগদীশচন্দ্র বসু।

জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার অর্থসমস্যার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সখ্য, ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। জগদীশচন্দ্র বসু সাপ্তাহিক ছুটি ধরে শুক্রবার দিন কলেজের ক্লাস শেষ করে কলকাতা থেকে রাতে রওনা দিয়ে শনিবার সকালে পৌঁছে যেতেন কুষ্টিয়ার শিলাইদহ। একরাত থেকে রবিবার বিকেলে রওনা দিয়ে সোমবার ফিরতেন কলকাতায়।

কুষ্টিয়ার জমিদারি দেখাশোনার কাজে রবীন্দ্রনাথ কিছু সময় থাকতেন শিলাইদায় পদ্মার চরে ‘পদ্মা’ নামে বজরাতে স্বপরিবারে। সঙ্গে আরেকটি বজরা অতিথিদের জন্য নাম ‘আত্রাই’।

জগদীশচন্দ্র বসু ও নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় প্রায়ই শিলাইদায় আসেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র কচ্ছপের ডিম খেতে খুব ভালোবাসতেন। পদ্মার চরে বালির মধ্যে গর্ত করে কচ্ছপ ডিম পেড়ে রেখে যেত। বালির ওপর তাদের পায়ের দাগ অনুসরণ করতেন জগদীশচন্দ্র বসু, সঙ্গী হতেন ছোট্ট রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কচ্ছপের ডিম জগদীশচন্দ্র বসুর এত প্রিয় ছিল যে কলকাতায় যাওয়ার সময় অনেকগুলো করে ডিম সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved