১৯৫৩-তে গণনাট্যের পাট চুকিয়ে বোম্বের ফিল্মি জগতে পদার্পণে সুহৃদ কমরেডদের কাছ থেকে পাওয়া ‘পলাতক’ তকমা পার্টির প্রাতিষ্ঠানিক মহল থেকে তাঁকে প্রায় বিচ্ছিন্নই করে রেখেছিল পরবর্তী জীবনে। তথাপি ঘরের মানুষ, নিজের মানুষদের কাছে প্রত্যাশা যেমন প্রত্যেকেরই একটু বেশিই থাকে, সলিল চৌধুরীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। আর প্রত্যাশাটুকু জারি রেখেছিলেন বলেই কি আরও দু’টো সাধারণ নির্বাচন পেরিয়ে, ১৯৮৮ নাগাদ তিনি খানিক অপ্রাপ্তিজনিত হতাশায় নিমজ্জিত! ক্রোধ নয়, স্লোগানধর্মী প্রতিবাদও নয়, বরং ‘নরমপন্থী’ শব্দের আঁচড়ে চাইছেন তখনও প্রশাসনকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে!

৮.

মানুষের জীবন ও জীবিকার মৌলিক ভিত্তি রচনায় এ-দেশের সংবিধানের ১৯ আর ২১ নম্বর ধারায় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ন্যূনতম সংস্থানের যে বিধান ধার্য হয়েছিল, স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতেই তেমন গঠনমূলক লক্ষ্য-পূরণের পরিকল্পনায় নিজেকে শামিল করেছিলেন স্বয়ং জওহরলাল নেহরু। এবং রাজনৈতিক মতাদর্শজনিত আসমান-জমিন ফারাক সত্ত্বেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা, অন্তত এক্ষেত্রে, নেহরু-র সঙ্গে সহমতই পোষণ করতেন। কারণ, প্রশ্নটা যখন সার্বিক সমাজকল্যাণের, ‘মাথার ওপরে ছাদ, গায়ে কাপড় আর পেটে দানাপানি’– জনগণের জন্য প্রাথমিক এই অধিকারটুকু আদায় করে নেওয়া তো তাঁদেরও গন্তব্য ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাসের শিকড়ে তেমন ভাবনায় সঞ্জীবিত ছিলেন সলিল চৌধুরীও, গণনাট্যের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্তির সেই চারের দশকের দিনগুলো থেকেই। তৃণমূলস্তরের শ্রমজীবী আন্দোলন থেকে উঠে এসে পরবর্তীকালীন পেশাগত যাপনে তাঁর অভিক্রমণ ঘটেছে বিবিধ সামাজিক স্তরে– মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেন্দ্রিক ইস্যুগুলোকে ছুঁয়ে বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার চূড়ান্ত মুনাফা-আবর্তে। তথাপি যৌবনের অর্জিত বোধ থেকে আজীবন তিনি বিচ্যুত হতে পারেননি, বাণিজ্যিক সংগীতদুনিয়ার চূড়ান্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও। বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে যখন তিনি প্রতিবাদধর্মী রাজনৈতিক সংগীতে নিজেকে মেলে ধরতে উন্মুখ, সেই ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের বিদ্রোহের গানেও লিখছেন–

‘…দেশবাসী বলো অনাহারে কত

মাতাপিতা শুকায়,

নাইরে গৃহ নাই, অন্ন-বস্ত্র নাই

বেকার মরে ভুখায়।…’

আবার প্রায় সাড়ে তিন দশক পেরিয়ে ১৯৮১-তে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বহু যোজন দূরত্বে সরে এসেও উপলব্ধির সেই মাত্রায় নিজেকে একই সূচকে যেন স্থিত রাখতে চেয়েছেন গানে গানে–

‘এ জীবন বেশ চলছে

সব কিছু বেশ চলছে

একটু শুধু যা অন্ন নাই

কর্ম নাই এ বেকার জীবন

আর সব ঠিকঠাক বেশ চলছে! …’

অর্থাৎ, সাক্ষরতা বা শিক্ষার প্রসারের মতো সামাজিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে মানুষের বেঁচেবর্তে থাকার অনিবার্য প্রয়োজনীয় পরিবেশটুকু অন্তত গড়ে তোলা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। গীতিকার যেন ক্ষমতায় আসীন কর্তৃপক্ষের চোখ খুলিয়ে দেওয়ার ভূমিকায় এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে চাইছেন। একবার নয়, বারে বারেই। আরও বিভিন্ন গানে, কিংবা কবিতার মাধ্যমেও। তাছাড়া চার এবং আটের দশকের মধ্যে তো পরিস্থিতিজনিত পরিবর্তনও ঘটে গিয়েছে বিস্তর।

এককালে যা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রশাসনের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সেই পর্ব অতিক্রমের মধ্যে লড়াইটুকু কিন্তু জারি থেকেই গিয়েছিল সাম্যবাদের বিপরীতপন্থী দেশীয় সরকারের যাবতীয় ধনতান্ত্রিক স্বার্থসিদ্ধির বিরুদ্ধে। আর যে আদর্শের বল-ভরসায় এতগুলো বছর নিজেকে প্রতিবাদধর্মে জিইয়ে রাখা, ১৯৮০-র দশকে এসে অবশেষে সেই বামপন্থী শক্তিই যখন পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসকের গদিতে আসীন, তখন প্রতিবাদ নয়, বিবেকের ভূমিকায় ক্রমাগত তাদের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করে তোলার গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় যেন কাঁধে তুলে নিয়েছেন সলিল।

হয়তো মান-অভিমান কিছু ছিল, বিশেষত ১৯৫৩-তে গণনাট্যের পাট চুকিয়ে বোম্বের ফিল্মি জগতে পদার্পণে সুহৃদ কমরেডদের কাছ থেকে পাওয়া ‘পলাতক’ তকমা পার্টির প্রাতিষ্ঠানিক মহল থেকে তাঁকে প্রায় বিচ্ছিন্নই করে রেখেছিল পরবর্তী জীবনে। তথাপি ঘরের মানুষ, নিজের মানুষদের কাছে প্রত্যাশা যেমন প্রত্যেকেরই একটু বেশিই থাকে, সলিল চৌধুরীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। আর প্রত্যাশাটুকু জারি রেখেছিলেন বলেই কি আরও দু’টো সাধারণ নির্বাচন পেরিয়ে, ১৯৮৮ নাগাদ তিনি খানিক অপ্রাপ্তিজনিত হতাশায় নিমজ্জিত! ক্রোধ নয়, স্লোগানধর্মী প্রতিবাদও নয়, বরং ‘নরমপন্থী’ শব্দের আঁচড়ে চাইছেন তখনও প্রশাসনকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে!

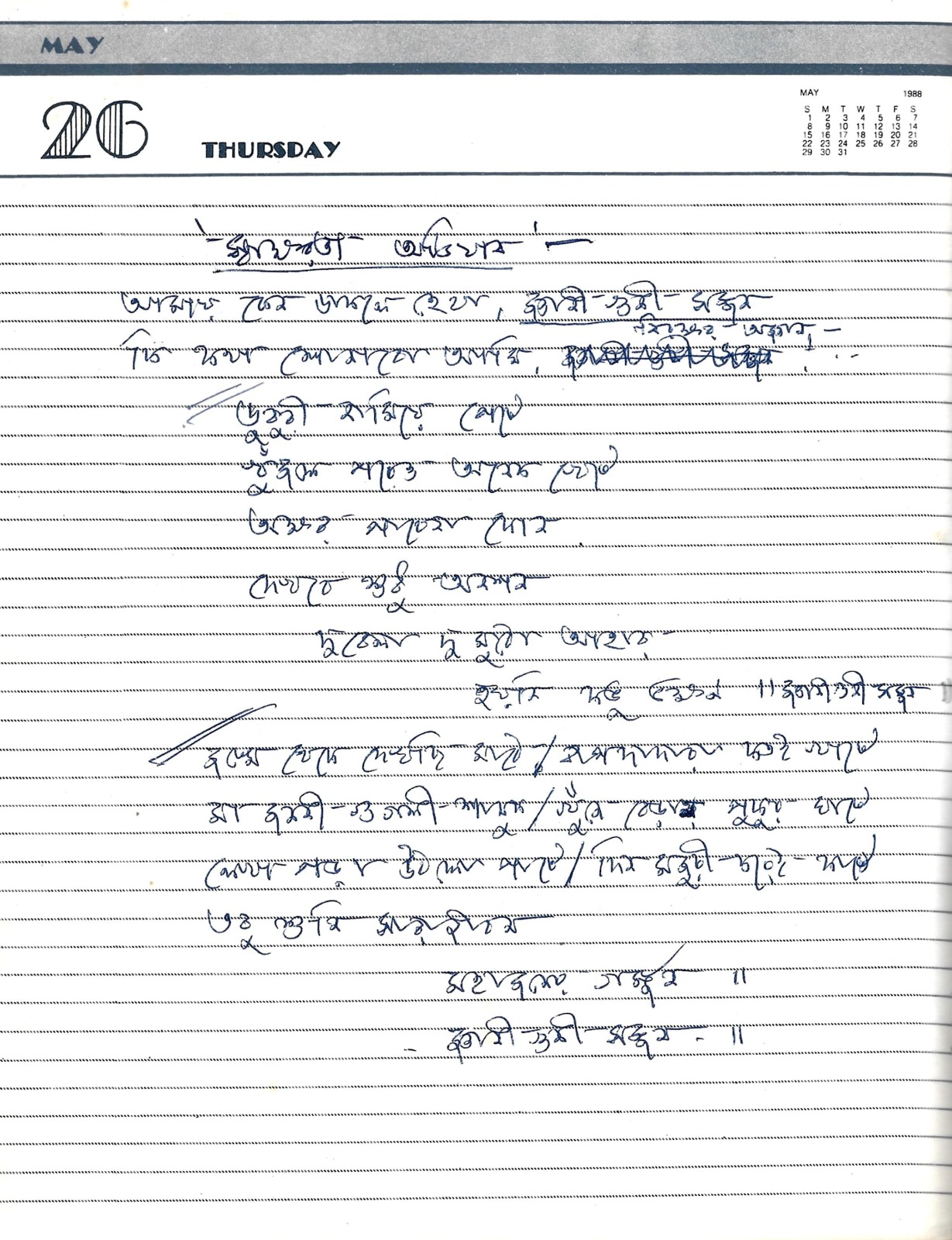

ডায়েরিতে ‘সাক্ষরতা অভিযান’ শীর্ষক একটি কবিতা পাওয়া যাচ্ছে, যা এতাবৎ অজানাই ছিল। এমনকী, অতি সম্প্রতি প্রকাশিত সলিল চৌধুরীর ‘কবিতা সংগ্রহ’-তেও তা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আবার হয়তো-বা হতে পারে এ কোনও নতুন গানের খসড়া পরিকল্পনা। সে যাই হোক, প্রথম দু’লাইনের ইঙ্গিত থেকে প্রতিভাত– ‘সাক্ষরতা অভিযান’ সংক্রান্ত কোনও প্রচারসভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে পাঠ বা পেশ করার জন্য এই লেখাটুকু তৈরি করা। অথচ ওই অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ভাবনার মধ্যে নিজেকে নিতান্তই বেখাপ্পা বলে মনে করছেন তিনি–

‘আমায় কেন ডাকলে হেথা, জ্ঞানীগুণী সজ্জন

কি কথা শোনাবো আমি, নিরক্ষর অজ্ঞান—

…ডুবুরী নামিয়ে পেটে

খুঁজলে পরেও অনেক খেটে

অক্ষর পাবে না কোন

দেখবে শুধু অনশন

দুবেলা দুমুঠো আহার

হয়নি কভু ভক্ষণ।। জ্ঞানীগুণী সজ্জন…’

আবারও সলিলসুলভ একই মেজাজে প্রত্যাবর্তন– অক্ষরজ্ঞানের আগে পেটের ভাত– কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনের বনিয়াদি এই কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। ১৯৭৭-পরবর্তী বামফ্রন্ট সরকারের এক দশকের উজ্জ্বল সাফল্যের খতিয়ানের তলায় চাপা পড়ে থাকা ফাঁকফোকরগুলো খানিক উন্মোচনের একান্ত উদ্যোগ, না হয় ‘একলা চলার’ জেদটুকুকেই পাথেয় করে। যার জন্য বাম বা ডান– কোনও পন্থীই হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। প্রকৃত মানবতাবাদেই নিহিত যে চেতনার নির্যাস।

………………..

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: অন্তরা চৌধুরী, শুভঙ্কর দে

………………..

ডায়েরির ৯টি পাতা, পড়ুন এক ক্লিকে

প্রথম পর্ব সলিল চৌধুরী নোটবইয়ে এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্কেচ

দ্বিতীয় পর্ব জাপানি খাতায় লিখতে গিয়ে সলিল চৌধুরীর প্রথম মনে পড়েছিল জাপানি বোমার কথা

তৃতীয় পর্ব ফ্যাসিজম কাব্যের মৃত্যু ঘটাতে পারে, ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন সলিল

চতুর্থ পর্ব সাম্যই প্রকৃতির অন্তরের কথা, এই বিশ্বাস সলিল চৌধুরীর ডায়েরির পাতায় পাতায়

পঞ্চম পর্ব মশলাদার নয়, ‘পার্সোনাল’ ফিল্ম করতে চান রাজ কাপুর, জানিয়েছিলেন তুই-তোকারির বন্ধু সলিলকে

ষষ্ঠ পর্ব নিজের সবচেয়ে বড় শত্রুর কথাও ডায়েরিতে লিখতে ভোলেননি সলিল

সপ্তম পর্ব ধূমপান ছাড়ার পর ডায়েরিতে নিজেকে ‘নতুন মানুষ’ ঘোষণা করেছিলেন সলিল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved