বিশ্বভারতী পত্রিকায় আমারই বিরুদ্ধে কিছু চিঠি আমাকেই ছাপতে হয়েছিল। কারণটা বলি। আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। নাম ছিল, ‘নকল রবীন্দ্রনাথের ভীড়’ এবং প্রমাণ করে দেখিয়েছিলাম যে, রবীন্দ্র রচনাবলির সব রচনাই রবীন্দ্ররচনা নয়। যেগুলি রবীন্দ্ররচনা নয়– সেগুলিও রবীন্দ্ররচনা বলে প্রকাশ করেছেন রচনাবলির সম্পাদকমণ্ডলী এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। আমি তার বিরোধিতা করেছিলাম ওই রচনাবলি প্রকাশিত হওয়ার ১০ বছর পর। পত্রিকায় আমার প্রবন্ধটি প্রকাশের পর তৎকালীন উপাচার্য রজতকান্ত রায়ের কাছে এই বিষয়ে কিছু অভিযোগ পৌঁছয়। তাঁদের বক্তব্য– অমিত্রসূদন কাগজে বিশ্বভারতীর বিরূদ্ধাচারণ করছেন। সুতরাং উপাচার্য যেন অনুগ্রহ করে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

প্রচ্ছদের স্কেচ: স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

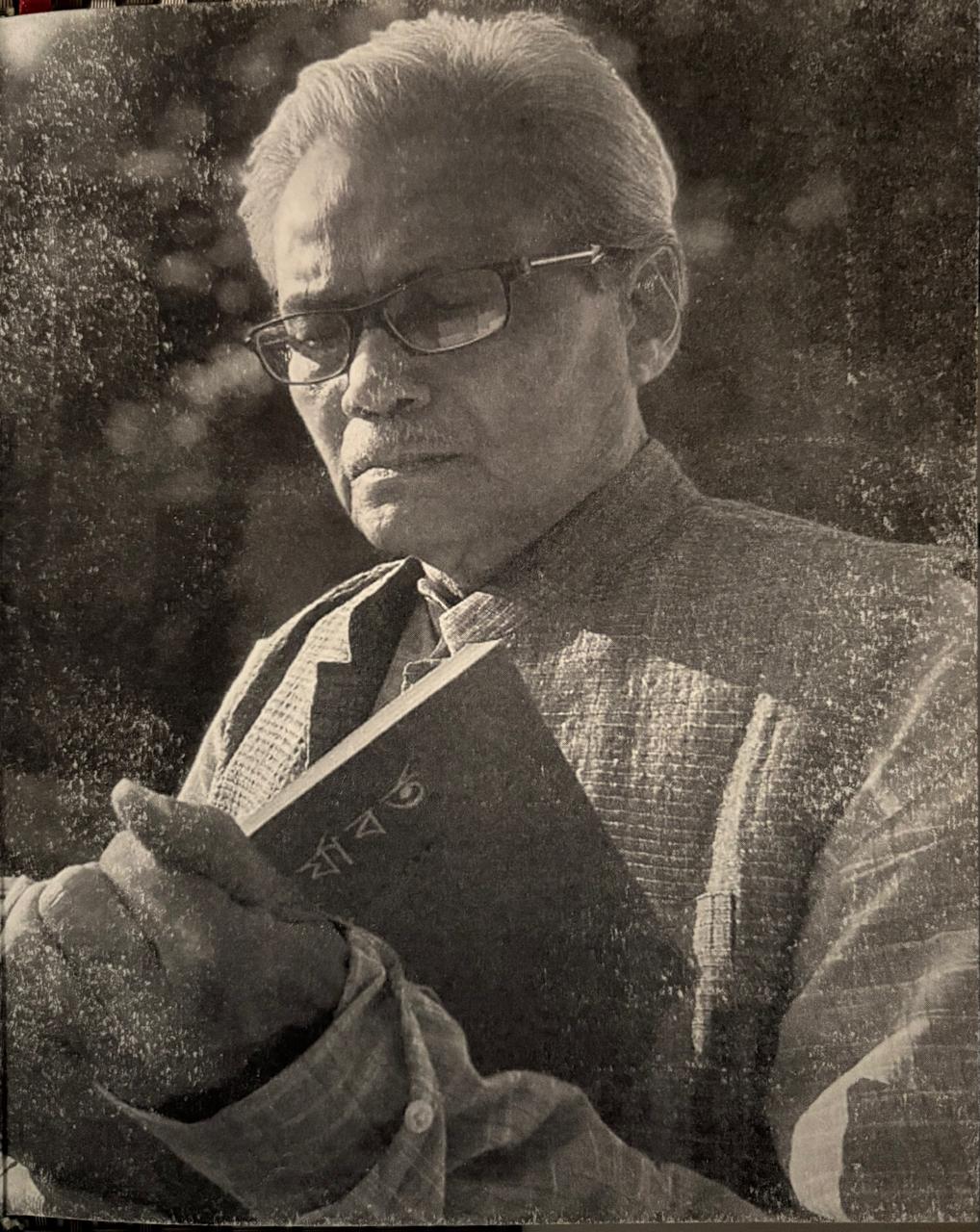

নমস্কার, অমিত্রসূদনদা। অনেকদিনের ইচ্ছে শান্তিনিকেতনে এসে আপনার কাছে বসে আপনার ৬০ বছরের লেখালেখি জীবনের কিছু কথা শোনার। আপনার অনুমতি পেয়ে আজ আপনার মুখোমুখি বসার সৌভাগ্য ঘটল।

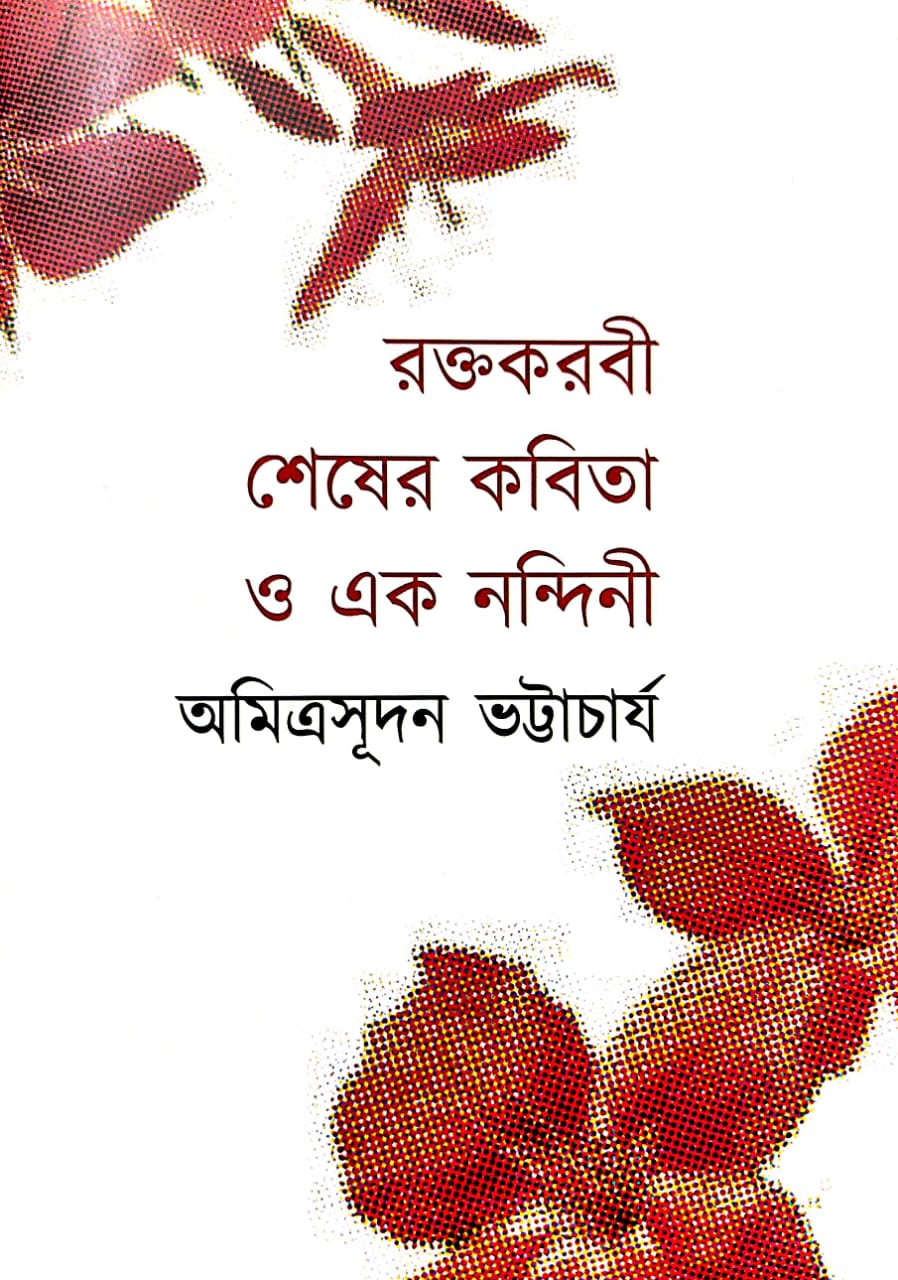

প্রথমেই তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, তনুরিমা। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত আমার লেখা ‘রক্তকরবী শেষের কবিতা ও এক নন্দিনী’ বইটির ভেতরের সব ছবিগুলি তুমি এঁকেছ। সেই তুমিই এখন আমার ইন্টারভিউ নিতে এসেছ। তাই যাঁরা এই ইন্টারভিউ প্রকাশ করছেন অর্থাৎ ‘রোববার ডিজিটাল’-কে এবং তোমাকে আবারও ধন্যবাদ।

আপনার পিতৃদেব অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য রবীন্দ্র সান্নিধ্যধন্য ও স্নেহধন্য মানুষ ছিলেন। আপনি তাঁর পুত্র। পারিবারিকভাবে কি রবীন্দ্রনাথের কোনও প্রভাব আপনার শৈশবে বা কৈশোরে পড়েছিল?

দেখো, আমার বাবা ১৯৩২-’৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথের রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কবির কাছের মানুষ ছিলেন। ১৯৩৭-’৩৮-এ বিশ্বভারতী যখন রবীন্দ্র রচনাবলি প্রকাশ করে তখন আমার পিতৃদেব, পুলিনবিহারী সেন, কিশোরীমোহন সাঁতরা, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য– এঁরা রচনাবলি সম্পাদনার প্রত্যক্ষ সহায়ক ছিলেন। আমাদের দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে শান্তিনিকেতনের মানুষজন ও রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য ব্যক্তিত্বরা মাঝেমধ্যেই আসতেন। তখন আমরা হিন্দুস্থান পার্কে থাকতাম। আসতেন প্রমথনাথ বিশী, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন। তাছাড়া, নাম না-জানা মানুষদের আসতে দেখতাম। বাবার পড়ার ঘরে বসত আড্ডা। গল্প হত, দূর থেকে শুনতে পেতাম, সবটাই শান্তিনিকেতন এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। হাসি-ঠাট্টাও হত, কিন্তু মূল সুরটা থাকত ওই আশ্রমকেন্দ্রিক।

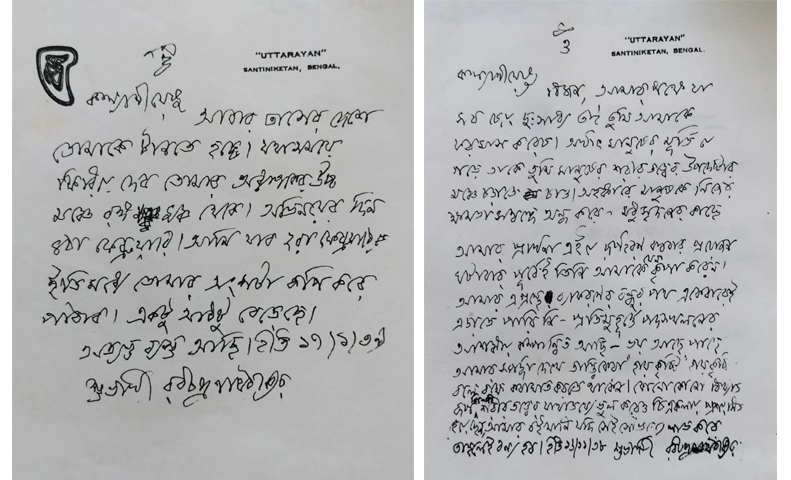

ছোটবেলা থেকেই দেখতাম, বাবা গ্যালি প্রুফ দেখছেন রবীন্দ্র রচনাবলির। আমি জন্মেছি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বছর পরে। আর সেই রবীন্দ্র রচনাবলি এখনও ছাপা চলছে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে সাতখণ্ড বেরিয়েছিল, তারপর বাবা, পুলিনবাবু অনেকদিন সেই রচনাবলি ছাপার কাজে যুক্ত ছিলেন। রাজশেখর বসু মহাশয়ও যুক্ত ছিলেন প্রথম দিকে। পুলিনবাবু, বাবা– এঁদের নাম প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণেই মুদ্রিত আছে। ফলে আমাদের বাড়িতে রবীন্দ্র রচনাবলির কাটাপ্রুফ ও রবীন্দ্রনাথের অনেক বইয়ের ফার্স্ট এডিশন ছিল। তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্র রচনাবলির যতগুলো খণ্ড বেরিয়েছিল– সেই রেক্সিন বাঁধাই রচনাবলি, আ-বাঁধা রচনাবলিও ছিল। আর ছিল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দু’খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী এবং পরবর্তীকালে সেই বইয়ের চার খণ্ড। তাছাড়াও বাবাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা চিঠি তো ছিলই। আমার দিদি রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। দিদিকে শেখাতেন সমরেশ রায়, তিনিও ১৯৩২-’৩৪ সালে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। ফলে সমস্ত পরিবেশের মধ্যেই রবীন্দ্রস্পর্শ অনুভূত হত।

ছেলেবেলায় মায়ের কোলে বসেই ‘সহজ পাঠ’ শুনতে অভ্যস্ত হয়েছি। এরপর ১৯৬১ সাল এল– চারিদিকে শুধু রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র রচনাবলি প্রকাশ করছে, বাবা সেই সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সক্রিয় সম্পাাদক। আমাদের বাড়িতে তার এডিটিং চলছে, সেই প্রথম আমার শান্তিনিকেতনে আসা ২৪ বৈশাখ, ১৯৬১, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচিত হওয়া। এই সবকিছুই রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের প্রতি আমার ভালোবাসার উৎস হয়ে রয়ে গিয়েছিল।

এখানে একটা কথা একটু জেনে নিই। আপনি যে ‘গ্যালি প্রুফ’-এর উল্লেখ করলেন, এই গ্যালি প্রুফ বিষয়টা ঠিক কী? শব্দটা একটু নতুন ঠেকছে।

আগের আমলে হ্যান্ড-কম্পোজ ছিল। হাতে-বোনা টাইপ। সেই হ্যালহেডের আমল থেকে লাইনোটাইপের আগে পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াই ছিল। একটি একটি অক্ষর বসিয়ে কম্পোজ করা হত, তারপর ছাপা হত। ছাপা হয়ে গেলে অক্ষরগুলো পৃথক পৃথক ছোট ছোট লেটার (সিসের) বক্সে ভরে দেওয়া হত। আবার সেই বক্স থেকে একটি একটি অক্ষর নিয়ে নতুন কম্পোজ হত। যেমন– অ-এর বক্স থেকে অ নেওয়া হল, ম-এর বক্স থেকে ম নেওয়া হল, ল-এর বক্স থেকে ল নিয়ে তবে ‘অমল’ হল। তারপর তাতে কালি মাখিয়ে ব্লক ছাপার মতো করে ছাপা হল।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আপনার প্রথম বড় কাজ কী?

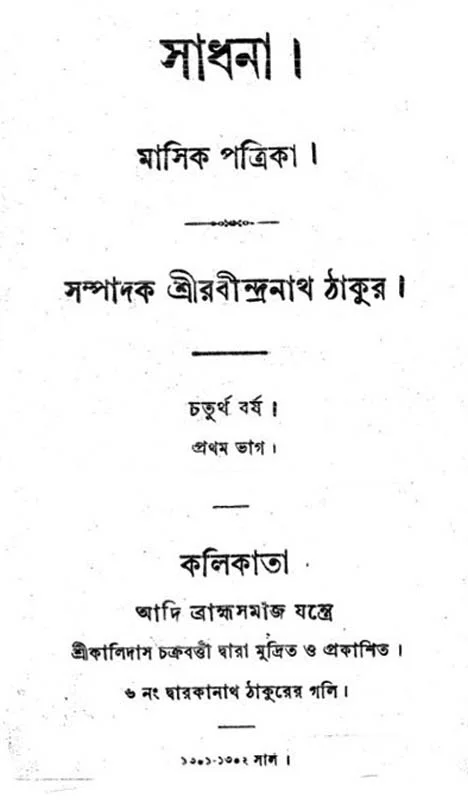

আজ পর্যন্ত আমি কোনও বড় কাজই করিনি। সুতরাং প্রথম বলেও কিছু নেই, শেষ বলেও কিছু নেই। আবার, আমি কোনও কাজকেই ছোট মনে করিনি। যখনই যে বিষয়ে যেটুকু করেছি, মনে হয়েছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে কাজ করেছি, দীর্ঘ ২০-২৫ বছর। কিন্তু সারাজীবনই নানাভাবে নানা রবীন্দ্রনাথকে খুঁজেছি। যেমন, আমার পি-এইচ.ডি-র থিসিস, সেটা এমনই একটা বিষয়, যে তা ‘দেশ’ পত্রিকার দুটো শারদীয় সংখ্যায় এবং সাপ্তাহিক ‘অমৃত’রও দু’-একটি পুজো সংখ্যায় সে বিষয় নিয়ে লেখা ছাপা হয়েছিল। বিষয়টি ছিল রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ‘সাধনা’ পত্রিকা। আমরা প্রধানত রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত বই নিয়ে কাজ করি। কিন্তু নানা সময় জুড়ে প্রায় দীর্ঘ ১৩ বছর রবীন্দ্রনাথ পাঁচটি পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। সেই সম্পাদনার ইতিহাস আমাদের সামনে তেমন বিস্তৃতভাবে আসেনি ইতিপূর্বে। আমি যখন ‘সাধনা’ পত্রিকা নিয়ে কাজ শুরু করলাম, তখন রবীন্দ্রভবনে চার সেট ‘সাধনা’ পত্রিকা পেয়েছিলাম। সেটগুলো ছয় মাসের বাঁধাই। সবসুদ্ধ চার বছর ‘সাধনা’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতি ছয় মাস অন্তর বাঁধাই করে সেগুলো বিক্রয় করা হয়েছিল। এক সেটে আটটি খণ্ড ছিল। এরকম ৩২টি খণ্ড আমি রবীন্দ্রভবনে পেয়েছিলাম। এই পত্রিকার পাতায় সমকালীন পত্রপত্রিকার সমালোচনা, কখনও বিজ্ঞানচর্চা, কখনও সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ ও নানা ফিচার থাকত। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই পত্রিকার সম্পাদক হলেও প্রথম তিন বছর উনি নিজের নাম অপ্রকাশিত রেখেছিলেন। ছিল ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। চতুর্থ বছর সম্পাদক হিসেবে কবি নিজের নাম প্রকাশ করেন। এর আগে অনেক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ‘আমার সাধনা’ বলে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, ‘‘আমি নিশ্চয় জানি ‘আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে’।’’

‘সাধনা’ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার সূচিতে লেখকের নাম থাকত না। ষান্মাষিক অর্থাৎ ছয় মাস অন্তর যখন বই বাঁধিয়ে বের হত– সেখানে লেখকের নাম থাকত। কিন্তু সেখানেও লেখকের নাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। যেহেতু আমি ৩২টি খণ্ড তন্ন তন্ন করে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, খেয়াল করেছিলাম, বাঁধাইয়ের একদম শেষ পৃষ্ঠায় ওই সূচিগুলো রয়েছে। বাঁধাইকারীরা শেষের সূচির পাতাগুলিকে অনাবশ্যক মনে করে অধিকাংশ সময়েই বাদও দিয়ে দিতেন। কোনও কোনও সেটে সেই সূচীর জীর্ণ পাতা আমি পেয়ে যাই। তাতে আমি প্রমাণ পেয়ে যাই লেখকের নামহীন অনেক লেখা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই– যা এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। সেই লেখাগুলি আমার থিসিসে তো এলই এবং নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হল। তারপর থিসিস জমা পড়ল। নীহাররঞ্জন রায় ও প্রবোধচন্দ্র সেন সেই থিসিস পরীক্ষা করেছিলেন। বলা যায়, আমার সেই বইয়ের প্রথম পাঠক তাঁরাই। আর আমার গাইড ছিলেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটি দে’জ থেকে প্রকাশিত হয়, নাম ‘রবীন্দ্রনাথ: সাধনা ও সাহিত্য’। উৎসর্গ করেছিলাম রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিককার খাতা নিয়েও তো কাজ করেছিলেন!

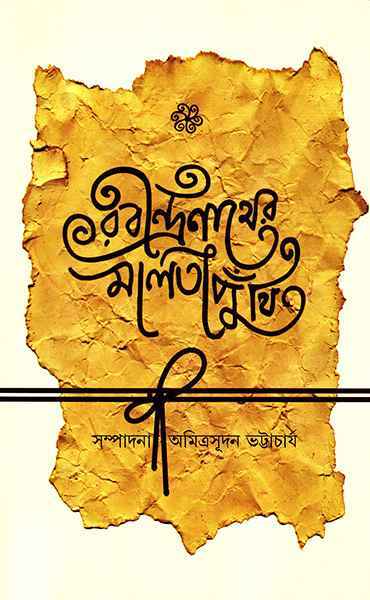

হ্যাঁ। ‘মালতী পুঁথি’– রবীন্দ্রনাথের একদম প্রথমদিকের খাতা। যেহেতু তখন সবে একজন কবি গড়ে উঠছেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর খাতায় লিখছেন, কাটছেন, আবার লিখছেন। সেক্ষেত্রে খাতাটি মূল্যবান এক শৈশব দলিল। এই পুঁথি প্রথম আমার বাবার সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে বার্ষিক ‘রবীন্দ্র- জিজ্ঞাসা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। কিন্তু সম্পাদকমশাই রবীন্দ্রনাথের বর্জিত অংশগুলি বর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অপছন্দের কেটে দেওয়া লেখার অংশগুলিকেই বর্জিত অংশ বা পাঠ বলছি। আমি যাবতীয় কাটাকুটি রেখে হুবহু মালতী পুঁথি ফ্যাকসিমিলি এডিশনের মতো করে নতুন করে এডিট করি। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ২০১৭ সালে সেটি প্রকাশিত হয় ‘রবীন্দ্রনাথের মালতী পুঁথি’ নামে।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির উপর আপনি বরাবরই জোর দেন। আমাদের বিদ্যাচর্চায় এই পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

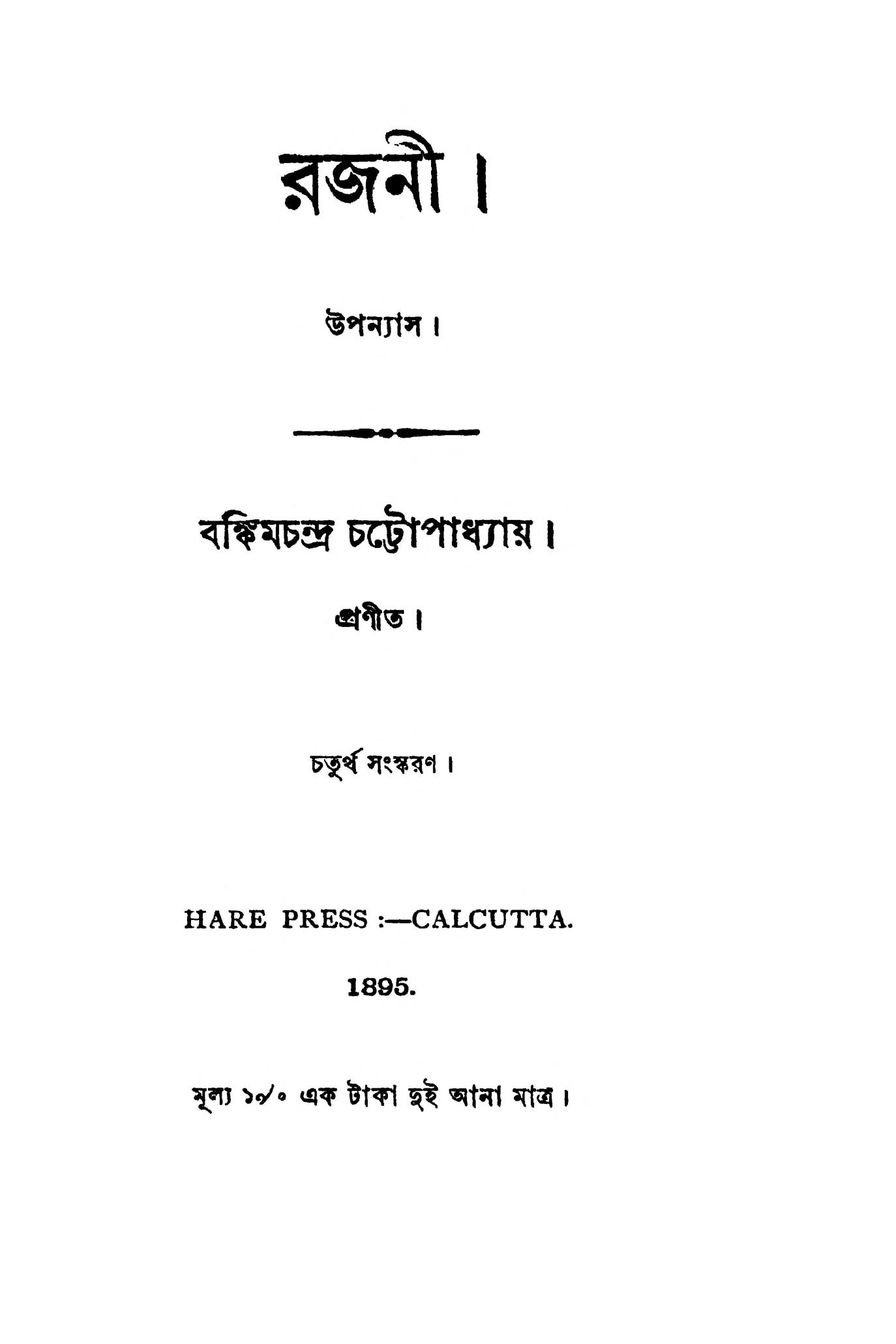

ঠিকই। বরাবরই আমি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। আসলে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর লেখায় বলেছেন যে, ছাপাখানার কালিতে যে কবিতা বেরয় এবং পাঁচসিকে মূল্য দিয়ে পাঠক যে কবিতা পড়েন, তাতে কবিকে কতটাই বা পাওয়া যায়? কবিকে যদি পেতে হয়, তবে যতদূর সম্ভব তাঁর পাঠের কাছে এসে পৌঁছতে হবে। সেই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীতেও আমি, বঙ্কিমচন্দ্রের ফার্স্ট এডিশন নয়, তারও পূর্ববর্তী যে পত্রিকার পাঠ, সেইটি খুঁজতে চেয়েছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্রেই তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি। ‘রজনী’ উপন্যাস বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল ধারাবাহিকভাবে। সেটা যখন বই হয়ে বেরল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় বললেন, ‘‘‘রজনী’-তে এত পরিবর্তন করা গিয়াছে, যে ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে।’’ তখন আমি একটা লেখা তৈরি করে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র রবিবাসরীয়-র সম্পাদক রমাপদ চৌধুরীর হাতে দিলাম। লেখাটির নাম ছিল ‘বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রন্থিত উপন্যাস: রজনী’। তার কারণ, বঙ্গদর্শনের রজনী ও প্রথম সংস্করণের রজনী এক নয়, ৯৫ ভাগই আলাদা। ‘রজনী’র ভূমিকায় বঙ্কিম এটিকে ‘নূতন গ্রন্থ’ বলার কারণেই পুরনোটির প্রতি আমার কৌতূহল জন্মায় এবং পুরনো বঙ্গদর্শনে সেটি দেখতে গিয়ে বিস্মিত হই! দেখি যে, সত্যিই সম্পূর্ণ আলাদা কাহিনি। লেখাটি শারদীয়া আনন্দবাজারে ছাপা হয়েছিল। রমাপদ চৌধুরী সে লেখার নাম দিলেন, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রন্থিত উপন্যাস: প্রথম রজনী’।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ‘নৌকাডুবি’ ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে। তারপর যখন বই করলেন, পত্রিকার কাহিনির এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথকে যদি খুঁজতে হয়, বুঝতে হয়, চিনতে হয়, জানতে হয়, তাহলে তাঁর রচনার আদিপাঠের ওপর গুরুত্ব দিতেই হবে। প্রসাধনহীন অবস্থায় দেখলেই কাউকে সঠিক চেনা যায়। তাই আমি বরাবরই রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি।

আপনার জাগরণে নিশ্চিতভাবেই রবীন্দ্রনাথের অনবরত উপস্থিতি, ঘুমের মধ্যে কি কখনও কবিকে দেখেছেন?

আশ্চর্য তোমার প্রশ্ন! সত্যিই তিনি স্বপ্নে এসেছিলেন একদিন। অনেক বছর আগে, একবার মধ্যরাত্রে স্বপ্নে দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথকে। তখন খুব বেশি স্বপ্ন দেখতাম না। এখন এই বয়সে ভালো ঘুম হয় না, হাজারো স্বপ্ন দেখি। সেটা আলাদা। কিন্তু আমার মনে পড়ছে, যখন স্বপ্নটা আমি দেখেছিলাম, তখন আমার বই ‘স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ’-এর থার্ড প্রুফ দেখা হয়ে গিয়েছে। বই বেরবে বেরবে করছে– এমন সময়। আজও আমার স্বপ্নটা খুব পরিষ্কার মনে আছে। দিল্লির লালকেল্লার মধ্যে যে দরবার আছে, ঠিক তেমন একটি দরবার। বেশ বড়। সেই দরবারে শ্বেতপাথরের সিংহাসনে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন। যেখানে শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব বসতেন। তো দেখছি– দরবারে বহু মানুষ। তাঁরা স্বপ্নে চেনা, বাস্তবে নয়। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার এক বন্ধু, যিনি আমার সঙ্গে আই.এ, বি.এ, এম.এ-তে পড়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁকে আমি হারিয়েছি। তো হয়েছে কী, স্বপ্নে আমরা দু’জনে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি। কবির সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথা হল। কী কথা– সে আমার মনে নেই। কিন্তু এটা মনে আছে স্বপ্নে বন্ধুকে আফসোস করে বলছি– ইশ, একটা খাতা পেনসিল থাকলে ইন্টারভিউটা সবটাই লিখে নেওয়া যেত। তারপরই আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলাম কবিকে। তাঁর পায়ে মাথা রেখে বলেছিলাম, গুরুদেব, কোনওদিন আমি যে তোমার দেখা পাব– এ আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এবং সেকথা বলতে বলতে আমি কাঁদতে শুরু করেছি, আবেগে, আনন্দে। বেশ কিছুক্ষণ কান্নার পর যখন ঘুম ভাঙল, দেখলাম সত্যি সত্যি আমি কাঁদছি। উচ্ছ্বসিত আবেগে স্ত্রীকে তখনই ডেকে বললাম স্বপ্নের কথা। তাছাড়া, পরে ভুলে যেতে পারি– এইজন্যও বলে রাখলাম বোধহয়। বলতে বলতে তখনও আমি কাঁদছি, যেন স্ত্রীর কাছে, এমনকী, নিজের কাছেও স্বপ্নের প্রমাণ রেখে দিতে চাইছি। বুঝতে পারছিলাম যে কান্নাটা আমি থামাতে চাইছি না। কান্নার মাধ্যমে যেন সেই সুখ, সেই আবেশ, সেই আনন্দ আরও যতক্ষণ পারি ধরে রাখতে ইচ্ছে করছিল।

তারপরের দিন সকালে অনেকবার ভাবলাম, আমার ‘স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ’ বইতে এই স্বপ্নের কথা লিখি। পরে মনে হল, এটা উচিত হবে না। আমি ‘স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ’ বই লিখছি আর তখনই তাঁকে স্বপ্ন দেখলাম– পাঠক বিশ্বাস করবেন না। তাই সেদিন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ স্বপ্নের কথা গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখিনি।

আপনি বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক। সেই পত্রিকা প্রসঙ্গে একটু বলুন।

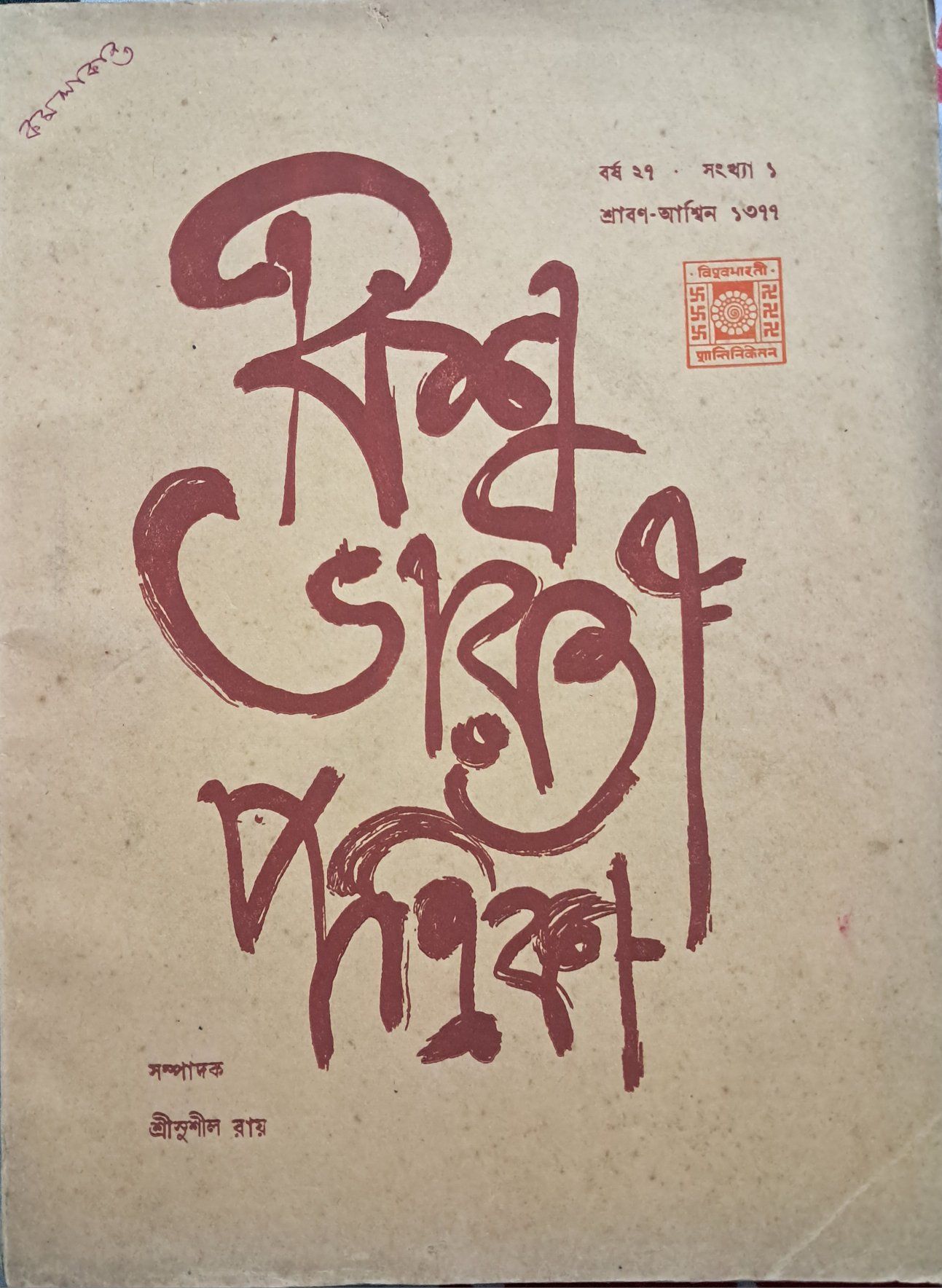

‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরের বছর থেকে প্রকাশিত হতে শুরু হয়, অর্থাৎ ১৯৪২ সাল থেকে। বিশ্বভারতী পত্রিকা ও আমার জন্ম একই বছরে। এই পত্রিকা প্রথম বছর মাসিক পত্রিকা ছিল, সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তারপর তা ত্রৈমাসিক হয়। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হন, প্রমথনাথ বিশী সহ-সম্পাদক। তার অনেক পরে পুলিনবিহারী সেন সম্পাদক হন। প্রায় প্রথম থেকেই বিশ্বভারতী পত্রিকা এক বিশেষ ঘরানার সুরে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। এটি মুখ্যত বরাবরই প্রবন্ধ পত্রিকা ছিল। প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বরা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং যেহেতু বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত, ফলে রবীন্দ্র-বিষয়ক একটা বৃহৎ চর্চা এই পত্রিকা জুড়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের নানা অপ্রকাশিত চিঠি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বভারতী পত্রিকা ছিল বিশ্ববিদ্যাচর্চার একটি মঞ্চ। তাই এটি শুধুমাত্র রবীন্দ্র-বিষয়ক পত্রিকা নয়। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে তিন মাস অন্তর এই পত্রিকা আসত। আমি নেড়েচেড়ে দেখতাম। আমার বয়স তখন কম। আমাদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ির একটা তাকে পরপর বিশ্বভারতী পত্রিকার সংখ্যাগুলি রাখা থাকত। তখন পুলিনবাবু এডিটর। তারপর সুধীরঞ্জন দাস। সেই সময় সহযোগী সম্পাদক ছিলেন সুশীল রায়। পরবর্তীকালে সুশীল রায় সম্পাদক হন। সেই পর্বেই বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রথম আমার লেখা ছাপা হয় ১৯৬৬ সালে। ‘মালতী পুঁথি’র ওপর দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। সত্যি কথা বলতে কী, সেই প্রবন্ধটি আমাকে বিশ্বভারতীতে চাকরি পেতে সাহায্য করেছিল। উপাচার্য কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় আমার সঙ্গে প্রবন্ধটি নিয়ে দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা করেছিলেন। অনেক পরবর্তীকালে, আমার চাকরি জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে উপাচার্য সুজিত বসুু একটি মিটিং-এ বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে নিতে অনুরোধ করেন এবং আমি তাঁর অনুরোধ স্বীকার করি। দীর্ঘ ১৩-১৪ বছর পত্রিকা চালিয়েছি। আমার সম্পাদিত বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ছিল জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫। আমার আগে পত্রিকায় মোট চার-পাঁচটি প্রচ্ছদই উল্টে-পাল্টে ছাপা হত। প্রচ্ছদ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নন্দলাল বসু, রমেন চক্রবর্তী, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ। প্রথমেই আমি প্রচ্ছদ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিই। দীর্ঘদিন পর বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রচ্ছদ বদল হল। ছবি আঁকলেন আচার্য নন্দলাল বসুর ছা্ত্র শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও আমার সম্পাদনা পর্বে পত্রিকার প্রচ্ছদ করেছিলেন দিনকর কৌশিক, সুখেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

যেহেতু প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষকে চোখের সামনে আজীবন দেখেছি; তাঁর কাছ থেকে আর কিছু না শিখি, একটা জিনিস শিখেছিলাম– ‘তুমি সম্পাদকের হয়ে পারতপক্ষে নিজে লিখবে না,পত্রিকার পক্ষে তা একান্ত অত্যাবশ্যক না হলে।’ সেটা আমি মান্য করেছিলাম।

এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা বলি। বিশ্বভারতী পত্রিকায় আমারই বিরুদ্ধে কিছু চিঠি আমাকেই ছাপতে হয়েছিল। কারণটা বলি। আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। নাম ছিল, ‘নকল রবীন্দ্রনাথের ভীড়’ এবং প্রমাণ করে দেখিয়েছিলাম যে, রবীন্দ্র রচনাবলির সব রচনাই রবীন্দ্ররচনা নয়। যেগুলি রবীন্দ্ররচনা নয়– সেগুলিও রবীন্দ্ররচনা বলে প্রকাশ করেছেন রচনাবলির সম্পাদকমণ্ডলী এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। আমি তার বিরোধিতা করেছিলাম ওই রচনাবলি প্রকাশিত হওয়ার ১০ বছর পর। পত্রিকায় আমার প্রবন্ধটি প্রকাশের পর তৎকালীন উপাচার্য রজতকান্ত রায়ের কাছে এই বিষয়ে কিছু অভিযোগ পৌঁছয়। তাঁদের বক্তব্য– অমিত্রসূদন কাগজে বিশ্বভারতীর বিরূদ্ধাচারণ করছেন। সুতরাং উপাচার্য যেন অনুগ্রহ করে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উপাচার্য দু’-চারজন অভিমানী অধ্যাপকের অভিযোগের ভিত্তিতে আমার সম্পূর্ণ লেখাটির জেরক্স কপি কমিটির প্রত্যেকের কাছে পাঠিয়ে প্রবন্ধের বক্তব্যের বিষয়ে তাঁদের মতামত চাইলেন। রচনাবলি সম্পাদনার একটা কমিটি বিশ্বভারতীতে ছিল। কমিটিতে ছিলেন ভবতোষ দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, উজ্জ্বল মজুমদার, জগদিন্দ্র ভৌমিক, অশোক মুখোপাধ্যায়, তদানীন্তন রেজিস্টার দিলীপ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার পাল, অনাথনাথ দাস প্রমুখ। এছাড়া আমিও ছিলাম সম্পাদকমণ্ডলীর একজন। আলোচ্য খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় লিখেছিলেন প্রশান্তকুমার পাল ও অনাথনাথ দাস। উপাচার্যের দফতরে পত্রপ্রাপকদের উত্তর এসে পৌঁছতে দেরি হল না। আমার বিরুদ্ধে বন্ধ খামে কিছু লিখতে কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। মূল অভিযোগ– সংবাদপত্রে সর্বসমক্ষে এসব কথা না জানিয়ে অমিত্রসূদন তো বিশ্বভারতীতেই ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা জানাতে পারতেন। কেউ কেউ বলেন কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতিই হয়নি। আবার কেউ কেউ বলেন এইসব ভুলভ্রান্তি ধরতে অমিত্রসূদনের ১০ বছর লাগল? প্রশান্তকুমার পালও জানালেন, যে তাঁর রবিজীবনীর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে অনেক আগেই অভিযুক্ত লেখাগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারপর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি।

এমন নানাভাবে নানা অভিযোগ এল বন্ধ চিঠিতে। উপাচার্য রজতকান্ত রায় সেই সমস্ত চিঠি বিশ্বভারতী পত্রিকায় যথাযথ ছাপিয়ে দিতে বললেন আমাকে। আমি তাঁর কথামতো সেইসব চিঠি পত্রিকার পরিশিষ্টে একটি নোট দিয়ে ছাপিয়ে দিলাম। ছাপাতে আমার দ্বিধা ছিল। আমারই নিন্দা হবে আমার পত্রিকায়! কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যই হয়। চিঠিগুলির মধ্যে দু’জন পত্রলেখকের দু’টি মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে আমার সমর্থনে ছিল, যাঁদের কথার উপর আর কথা চলে না। তাঁরা হলেন শঙ্খ ঘোষ, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার। শঙ্খ ঘোষ পরিষ্কার ভাষায় লিখে দেন, ‘‘গ্রন্থপরিচয়ের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ‘অস্বাক্ষরিত’ কথাটা না থাকাটা একটা গুরুতর সম্পাদকীয় গলদ হিসেবেই গণ্য করতে হবে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কথাটির সংযোজন অবশ্যই দরকার হবে। প্রয়োজনবোধে চলতি সংস্করণেও একটি নির্দেশপৃষ্ঠা যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে।’’ অনেকটা এরকমই বলেছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদারও। শঙ্খদা ও উজ্জ্বলদার চিঠি পড়ার পর এ বিষয়ে আর কেউ ‘রা’ করেননি।

আপনার লেখালেখির একদম প্রথম আমলে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি বই বেরিয়েছিল। বইটির নাম ছিল ‘অন্যোন্যদর্শন: বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ’। ‘অন্যোন্যদর্শন’ মানেটা ঠিক কী?

‘অন্যোন্যদর্শন’ অর্থ হল, একে অপরের চোখে। এই ‘একে অপরের চোখে’ বিষয়টি একটি শব্দে কীভাবে প্রয়োগ করা যায়– পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে ‘অন্যোন্যদর্শন’ এই সংস্কৃত শব্দটি উপহার দেন। বড় পছন্দ হয়েছিল শব্দটি। সেদিন তরুণ বয়স, বইয়ের নামে ‘দর্শন’ জাতীয় কোনও শব্দ থাকলে লোকে আমাকে পণ্ডিতটণ্ডিত গোছের কিছু ভাববে, মনে মনে এমনটা ভেবেছিলাম সেই সময়। অথচ অনেক বছর পরে এই নামের জন্য আমার শিক্ষক, যথার্থ পণ্ডিত ও গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছে বকুনি খেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন– এমন নামের কারণে তোমার এই বইটা মার খেয়েছে, বইটার ক্ষতি করেছ। কখনও এরকম কঠিন নাম দেবে না, যা পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয়। এই শিক্ষা আমার পরবর্তী সকল গ্রন্থ নামকরণে সর্বদা সাহায্য করেছে। প্রবন্ধটি মাসিক ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বই প্রকাশিত হওয়ার পর আনন্দবাজার পত্রিকায় বইটির রিভিউ লিখেছিলেন কবি ঔপন্যাসিক সুশীল রায়। এই রিভিউ সন্তোষকুমার ঘোষের পছন্দ না হওয়ায় আমার সামনেই সুশীল রায় মশাইকে মেজাজ হারিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। তার কিছুকাল পরই নিজের কলামে এই বইটিকে উপলক্ষ করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ।

আপনি আজীবন ‘দেশ’ পত্রিকায় লিখেছেন। দেশ পত্রিকার প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কথা কিছু যদি বলেন…

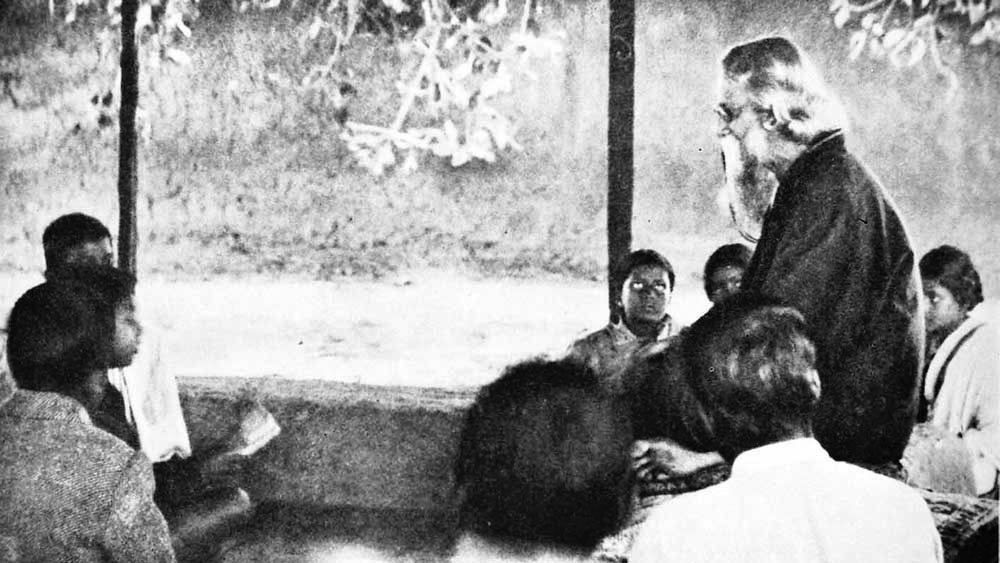

প্রথমেই যেটা বলব, উনি ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক এবং ‘দেশ’ ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কিছুই যেন বুঝতেন না। ‘দেশ’ ছিল তাঁর সবকিছু। যেন ‘দেশ’ই তাঁর দেশ। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন জুড়ে হৃদয় জুড়ে। তোমার দুর্ভাগ্য যে, তুমি এক সামান্য মানুষের ইন্টারভিউ নিতে বসেছ– কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সাগরময় ঘোষের মতো মানুষর ইন্টারভিউ নেওয়ার। শান্তিনিকেতনে সেই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। ইন্টারভিউয়ের শেষ পর্বে আমি রবীন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁকে, জানতে চেয়েছিলাম তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথ কতখানি– সে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন সাগরদা। ওঁর সেই কান্না স্পষ্ট করে দিচ্ছিল কবির প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আবেগ ছিল কত গভীর। শিশুকালে সাগরদা মায়ের কোলে বসে রবীন্দ্রকণ্ঠে ‘গোরা’ শুনেছেন। আশ্রমে ‘গোরা’ রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন সন্ধেবেলায় কেরোসিনেের আলোয় ‘গোরা’ পড়ে শোনাতেন। আশ্রমবাসীরা মুগ্ধ হয়ে শুনত সেই গল্প। কালীমোহন ঘোষের স্ত্রী মনোরমাদিও ছোট্ট সাগরকে কোলে নিয়ে পাঠকক্ষের শেষে গিয়ে বসতেন। কবি কী বলতেন সেদিন বুঝতেন না, কিন্তু সেই পরিবেশ আর কবির মন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠস্বর সাগরদা কোনওদিন ভুলতে পারেননি। আমার সেই ইন্টারভিউ-এ এসব কথাই বিস্তৃত লেখা আছে। পরে আমার বইয়েও প্রকাশিত হয়েছিল।

সাগরদা আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরিতে ঢুকলেন ১৯৩৯ সালে। সে সময় একদিন রবীন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে যাবেন বিদ্যাসাগরের মূর্তি উন্মোচনে। আনন্দবাজারের সুরেশ মজুমদার সাগরদাকে দায়িত্ব দিলেন– রবীন্দ্রনাথ ক’দিন পর মেদিনীপুর যাচ্ছেন, তুমি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে যেমন করে পারো তাঁর একটা ছোটগল্প সংগ্রহ করে আনো। কবির মেদিনীপুর যাওয়া উপলক্ষে ‘দেশ’ পত্রিকার স্পেশাল নম্বরে আমরা ছাপব। সাগরদা তো চোখে অন্ধকার দেখলেন। নতুন চাকরি। কর্তারা দায়িত্ব দিয়েছেন। কী করা যায়। কর্তৃপক্ষ ট্রেনভাড়া দিয়ে দিলেন। সাগরদা ছুটলেন শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে সব কিছু জানালেন। কবি বললেন– এখন এই বয়সে নতুন গল্প! তা কী করে সম্ভব। কাঁচুমাচু হয়ে সাগরদা বললেন, সবে আমি চাকরিতে ঢুকেছি। যদি কোনও উপায় হয়। রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন, রোসো রোসো, দেখি কী একটা ব্যবস্থা করা যায়। আমি ‘শনিবারের চিঠি’-র সজনীকে একটা নতুন ছোটগল্প দিয়েছি। তুমি কলকাতায় গিয়ে ‘শনিবারের চিঠি’র দফতর থেকে গল্পটা সংগ্রহ কর। আমি সজনীকে ফোন করে দিচ্ছি। সাগরদা পরের ট্রেনে কলকাতা ফিরে কর্তৃপক্ষকে সব জানালেন। অনতিবলম্বে সেই লেখা ‘শনিবারের চিঠি’র দফতর থেকে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ দফতরে এসে পৌঁছল। তারপর ‘দেশ’ পত্রিকার ‘বিদ্যাসাগর সংখ্যায়’ মুদ্রিত হল ‘ছোট গল্প’ নামে। রবীন্দ্রনাথের শেষ ছোটগল্প।

কত গল্প করেছেন সাগরদা। প্রথম আমলে যখন ‘শারদীয় দেশ’ সবে বেরিয়েছে, এসপ্ল্যানেডের স্টলে মেট্রোর থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সাগরদা দেখতেন, লোকে ‘শারদীয় দেশ’ কিনছে কি না। পত্রিকাকে এমনভাবে ভালোবাসেন– এমন মানুষের সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। সেজন্য আজও আমি যে কাগজে লিখি, মনে করি সে কাগজ আমার কাগজ। অনেক পরবর্তীকালে যখন আমি ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকার সম্পাদক হলাম সবসময় মনে রাখতাম সাগরদার কথা– একজন সৎ সম্পাদক তিনিই, যিনি অপরের ভালো লেখা ছাপিয়ে আনন্দ পান।

এখানে একটি কথা বলি। তোমাকে বললাম ‘শারদীয় দেশ’ অথচ আগে বলেছি ‘শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা’। এর কারণ কী? কোনটি শারদীয়; কোনটি শারদীয়া? প্রথম আমলে ‘শারদীয়া দেশ’ এইভাবে বিজ্ঞাপন ছাপা হত। পরে তাঁরা বুঝেছিলেন ‘দেশ’ পুংলিঙ্গ শব্দ, তাই ‘শারদীয়’। ‘পত্রিকা’ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, তাই ‘শারদীয়া’।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তো অনেক কাজ আপনি করেছেন। শুনেছি আপনার হাত থেকে আপনার ছাত্রদের দারুণ দারুণ পি.এইচ.ডি-র থিসিস বেরিয়েছে। সে বিষয়ে দু’-একটি কথা একটু বলুন না।

অনেক কাজ হয়েছে। সব তো মনে নেই। তবে তুমি দু’-একটির কথা বলতে বলেছ– তাই বলছি। প্রথমত, রবীন্দ্র রচনাবলি সম্পাদনার ইতিবৃত্ত। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি থেকে রবীন্দ্র রচনাবলি সম্পাদনা শুরু হয়। তারপর, মোটামুটি ১২৫ বছরের রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তীর সময়– তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই পর্বে আবার রবীন্দ্র রচনাবলি হয়। একদম প্রথম থেকে ওই পর্যায় পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থাবলি, রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলি, শেষে এসে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র রচনাবলি, তারপর সেন্টিনারি রবীন্দ্র রচনাবলি, তারও পরে ১২৫ রবীন্দ্র রচনাবলি– এই নানা রবীন্দ্র রচনাবলির যে একটা কালানুক্রমিক বিবর্তিত বিরাট ইতিহাস আছে, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা করেছিলেন আমার এক কৃতী ছাত্র– ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস, তিনি এখন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক। আরেকটি ভালো কাজ হয়েছিল, পরে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়– সমগ্র রবীন্দ্র-উপন্যাসের পাঠান্তর। রবীন্দ্র-উপন্যাসের পত্রিকার পাঠের সঙ্গে বইয়ের প্রথম সংস্করণ, আবার প্রথম সংস্করণের সঙ্গে কবির জীবৎকালের শেষ সংস্করণ, প্রতিটি উপন্যাসের এই দুই পর্যায়ের পাঠভেদ অনুপুঙ্খ সংকলিত হয়েছে এবং তারপরে সেই পাঠ পরিবর্তনের কারণ, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা হয়। কেন বারে বারে এত পরিবর্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, অবিরত তার অন্বেষণ চলেছে। আমিও মূলত পাঠ ও পাঠান্তর নিয়েই কাজ করে গিয়েছি আজীবন।

আপনার একটি বই ‘শান্তিনিকেতনে ষাট বছর’। শান্তিনিকেতন আপনাকে কী দিয়েছে?

প্রথমেই বলি, শান্তিনিকেতন আমাকে পরমায়ু দিয়েছে। এতদিন হয়তো আমি বাঁচতামই না যদি না বীরভূমের এই লালমাটি, খোয়াই, শান্তিনিকেতনের আশ্রম এবং আশ্রমিক, তার আকাশ, তার পিউ কাঁহা, তার অশোক-পলাশ, তার মালতী-মাধবী– এদের বন্ধুত্বে আমি আপ্লুত থাকতে পারতাম। সর্বদাই মনে হয় সমগ্র আশ্রম জুড়ে সেই মহামানব রবীন্দ্রনাথ আছেন। কিছুদিন আগে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যধন্য সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর পুত্র দ্বীপেশদা চলে গেলেন। তাঁর স্মরণে শান্তিনিকেতনে সন্ধ্যায় মন্দির বসেছিল। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে সেই কনকনে শীতেও মন্দিরের চাতালে গিয়ে এক কোণে বসেছিলাম। মনে পড়ছিল কত কিছু– সেই মন্দির, সেই মন্ত্রোচ্চারণ, সেই আচার্যের ভাষণ, সেই ব্রহ্মসংগীত, সেই রবীন্দ্ররচনা পাঠ, সেই নিস্তব্ধতা। ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ধরে মন্দির চলল। এতটুুকু শব্দ নেই, বিশৃঙ্খলা নেই, সবাই আত্মস্থ। এই মন্দিরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ রবীন্দ্রনাথ বসেছেন, স্তোত্রপাঠ করেছেন। ভাষণ দিয়েছেন। আমরাও মন্দিরে কখনও কখনও আচার্য হয়ে কাজ করেছি। গুরুদেব যে আসনে বসতেন, আমরা সে আসনে কখনও বসি না। পাশের আসনটিতে বসার বিধি। তখন মনে হত গুরুদেব আমাদের সঙ্গেই আছেন। দ্বিতীয়ত, শান্তিনিকেতন আমাকে উত্তরায়ণের এক বিশাল রবীন্দ্রভুবন গ্রন্থাগার দিয়েছে, যা আমার জীবনের এক মস্ত প্রাপ্তি, যেন কোনও নিভৃত আকাঙ্ক্ষার মহাতীর্থ। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমার যা কাজ, তা মূলত ওই উত্তরায়ণ চত্বরে দ্বিতল ‘রবীন্দ্রভবন’-এর দোতলার লাইব্রেরিতে বসে রবীন্দ্রনাথকে খোঁজার প্রয়াস। আগে রবীন্দ্রভবনের একতলায় লাইব্রেরি ছিল। ছিল কিছু নড়বড়ে বেঞ্চি আর টুল। এমনকী, সেকালে দিনের পর দিন মেঝেতে বসেও আমরা কাজ করেছি। খুব কম পাঠক ছিল, কর্মীও ছিল সামান্য। কিন্তু অন্তরঙ্গতা ছিল প্রভূত। এতকাল পরে বদল ঘটেছে অনেক কিছুর। কিন্তু অন্তরঙ্গতা, আত্মীয়তা এবং পাঠককে সেবা দেওয়ার রবীন্দ্রভবনের সেই ঐতিহ্য, তা আজও এতটুকু কমেনি। রবীন্দ্রভবনে আমি গিয়েছি, কাজ করেছি, বাড়ি ফিরেছি। বাড়ি ফিরেও তারই অনুষঙ্গে কাজ করেছি। সুতরাং আমার আরাম, আনন্দ, শান্তির জায়গা ছিল শান্তিনিকেতনের সেই রবীন্দ্রভবনের স্টাডিরুম। একদিন সেই রবীন্দ্রভবনে কবির পাওয়া নোবেল পুরস্কারটি ছিল। আগের আমলে দেখতাম গ্রামের লোকরা এসে সেই রবীন্দ্রনাথের ছবি ও নোবেল পুরস্কারের সামনে মেঝেতে মাথা ঠুকে প্রণাম জানিয়ে খুচরো টাকাপয়সা দিয়ে যেত, যেভাবে ঠাকুরের সামনে প্রণামী দেয়। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের ব্যাপার তো– হয়তো পুণ্য হবে ভেবে গ্রামের মানুষ তা করত। তা– এমন এক পুরনোকালের শান্তিনিকেতন আমি দেখেছি। আমি পৃথিবীর কথা বলতে পারি না, কিন্তু ভারতের এই সামান্য ছোট্ট এলাকাটির মধ্যে এত বিশিষ্ট বিদগ্ধ গবেষক, সাহিত্যিক, এত শিল্পী, এত সংগীত-শিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, এত জ্ঞানীগুণী– এত বিদেশি, এত মনীষীর সহাবস্থান ও আনাগোনা যা বিস্ময়কর। অথচ সকলেই সহজ-সরল অমায়িক এবং যেন প্রিয় বন্ধুজন। কেউ খালি পায়ে হাঁটছেন, কেউ ছাতা মাথায় বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছেন, কেউ সাইকেল চালিয়ে ডাকঘর যাচ্ছেন, কেউ বা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে মুখে পান পুরছেন। শেষ ছবিটি শান্তিদেব ঘোষের। শান্তিনিকেতনে আমি রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে পেয়েছি, পেয়েছি রামকিঙ্কর বেইজকে, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে, পেয়েছি মোহরদিকে, শান্তিদার কথা তো বললামই। পেয়েছি নীলিমা সেনকে, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে, দিনকর কৌশিককে, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মনকে, কানাই সামন্তকে, উপাচার্য অম্লান দত্তকে, অমিতা সেনকে, অমর্ত্য সেনকে– আরও কত কতজনকে। উদয়নের একতলার লাল-বারান্দায় তরুণ আমজাদ আলি খানের বাজনা শুনেছি তাঁর সামনে বসে। কোনও এক শীতকালে। নাট্যঘরে রবিশঙ্করের সেতার শুনেছি। শান্তিনিকেতনে এসব অনুষ্ঠানে সেদিন প্রবেশ ছিল অবাধ।

আপনার সাম্প্রতিক লেখালেখির বিষয়ে যদি কিছু বলেন…

আসলে আমি তো ধারাবাহিকভাবে লিখে যাচ্ছি– সাম্প্রতিক মানে কি শেষ পাঁচ বছর না শেষ তিন বছর– কোনটা বোঝায়? অথবা গত বইমেলা থেকে এই বইমেলা– এই দুটো বইমেলা যদি ধরি তাহলে একরকমভাবে সাম্প্রতিক হতেই পারে। গত বইমেলায় বেরিয়েছে ‘রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি কি দ্বিখণ্ডিত’। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, পশ্চিম আমার জন্মভূমি। এটা কেন? কেন তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে এবং বেদনাহত হয়ে বলেছিলেন যে, আমার শারীরিক জন্ম পুবে– ভারতে, কিন্তু আমার প্রকৃত কবি জন্ম ঘটেছে পশ্চিমে। কেন কবি ইউরোপকে তাঁর প্রকৃত জন্মভূমি বলেছেন আমি তার অন্বেষণ করেছি এই বইটিতে। আরেকটি বই, ‘কাদম্বরী মিথ মিথ্যা ও রবীন্দ্রনাথ’। সেখানে আমি প্রমাণ করে দিয়েছি যে, কাদম্বরী-সংক্রান্ত যাবতীয় গুজব, গল্প, কাহিনি, কিংবদন্তি সব ভিত্তিহীন। সামান্যতম প্রমাণ এখানেই দিয়ে রাখছি, এ বিষয়ে যত কথা-কাহিনি-অপপ্রচার তার কিন্তু সবই জন্ম হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। আমি পুরো গবেষণা করে প্রমাণ করেছি, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালপর্বে কেউ কোথাও কখনও কাদম্বরী-সংক্রান্ত অপকাহিনি বা যাকে বলতে পারি ‘উদ্ভাবিত অপকাহিনি’ উচ্চারণ করেনি। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার পর থেকেই নানা কৌতূহল রটনা শুরু হয়। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাসিক ‘ভারতী’ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর যুগ্ম উদ্যোগের ‘ভারতী’ পত্রিকার প্রকাশ কাদম্বরীর অকালপ্রয়াণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি বরাবরই কোনও ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকে বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছি।

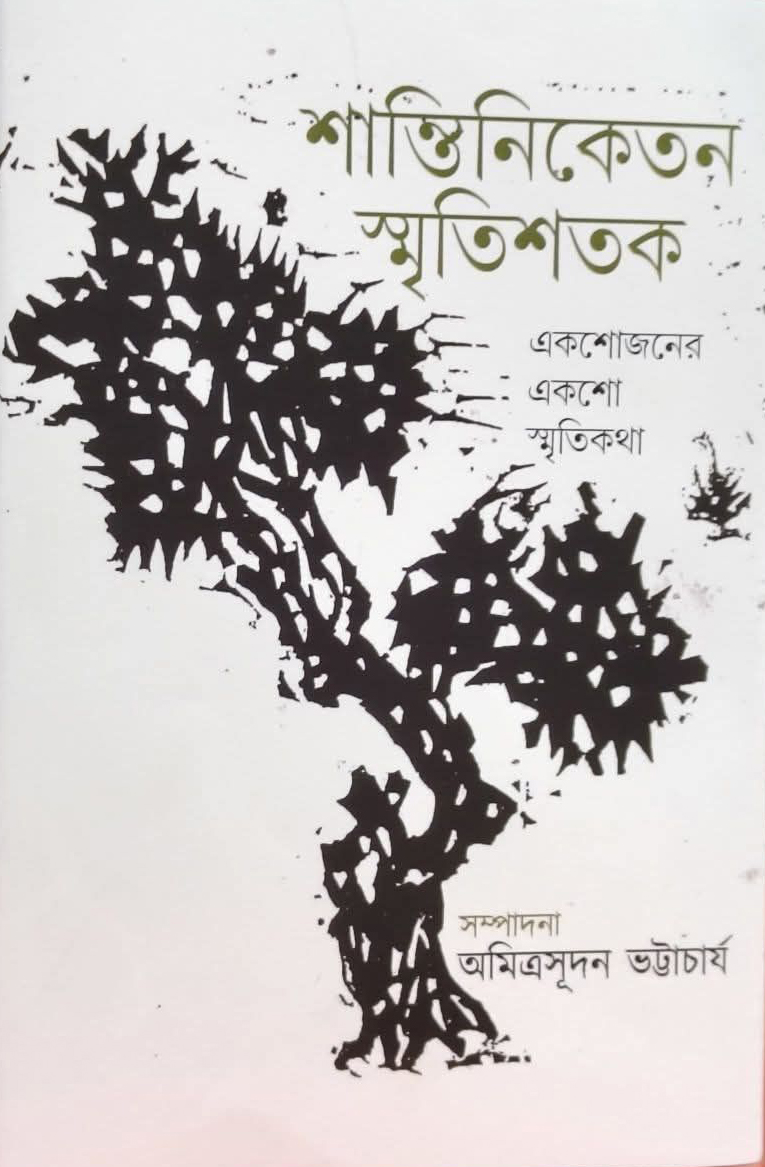

অতি সম্প্রতি আমার আরেক বই ‘রক্তকরবী শেষের কবিতা ও এক নন্দিনী’, যেটির পাতাজুড়ে অলংকরণ তুমি করেছ– শুরুতেই বলেছি। আমার আরেকটি বই বেরল, আমার সম্পাদিত ‘শান্তিনিকেতন স্মৃতিশতক’। বইটি শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ১০০ জনের ১০০ স্মৃতিকথার সংগ্রহ। আবার গত বইমেলায় বেরিয়েছে আমার লেখা– ‘শান্তিনিকেতনে ষাট বছর’। এই বইমেলায় আরেকটি বই বেরল– যেটিতে তুমি ছিলে আমার সহযোগী সম্পাদক। বইটির নাম ‘সহজ পাঠ : পাঠ ও পাঠক’। ‘সহজ পাঠ’ বিষয়ে প্রায় ১০০ বছরের নির্বাচিত পাঠকের পাঠ-প্রতিক্রিয়া এই বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

তাছাড়া বঙ্কিম রচনাবলির পাঠভেদ সংবলিত একটি সংস্করণের কাজ করে চলেছি, যার প্রথম খণ্ড এই বইমেলায় প্রকাশিত। এখানে আমি আর্লিয়েস্ট বঙ্গদর্শনের পাঠের সঙ্গে বঙ্কিমের জীবৎকালের শেষ সংস্করণের পাঠের প্রভেদ নির্দেশ করেছি। আরেকটি বই প্রকাশের মুখে। ‘বঙ্গীয় শোকসংবাদ সংগ্রহ’। রাজা রামমোহন রায় থেকে বুদ্ধদেব বসুর প্রয়াণসংবাদের তাৎক্ষণিক প্রকাশিত রিপোর্ট বা অবিচুয়ারির সংকলন এই বই। একটি বই আছে, বলব? (হেসে) তুমি অধৈর্য হয়ে উঠছ না তো?

না না, বলুন, কী বই?

বইটি বৈশাখে বেরবে। নাম দিয়েছি ‘কবির কবি’। এক কবির কাব্যালোচনায় আরেক কবি। মোট ৩০-৩২ জন কবির কাব্যালোচনা আছে এই বইটিতে।

এখন রবীন্দ্রগবেষণা কীরকম চলছে?

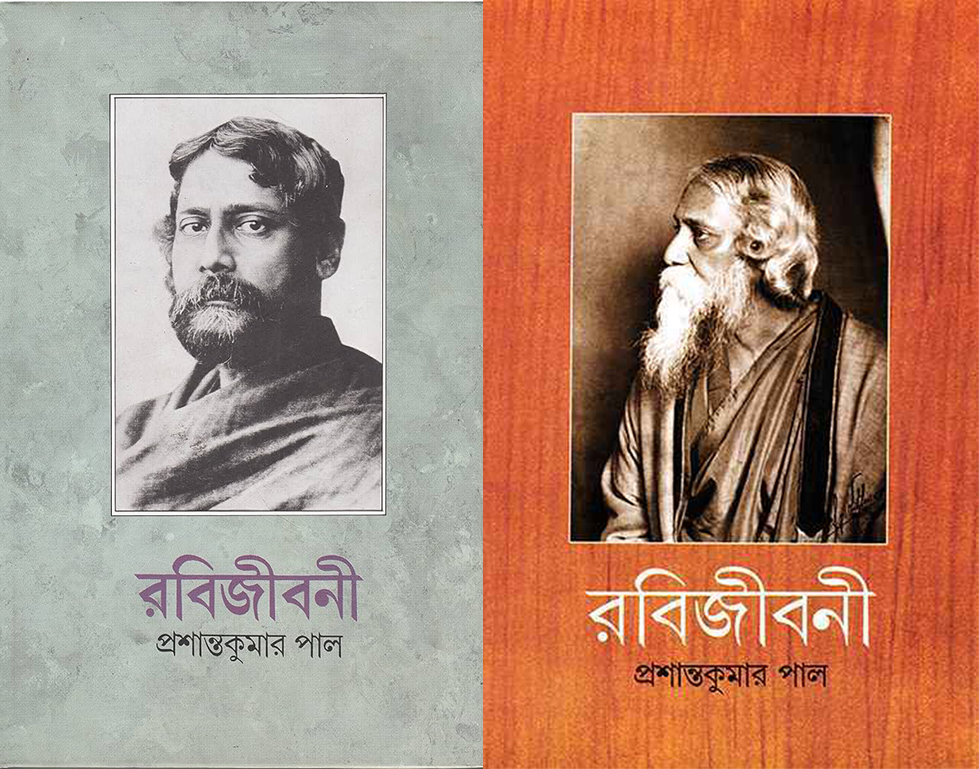

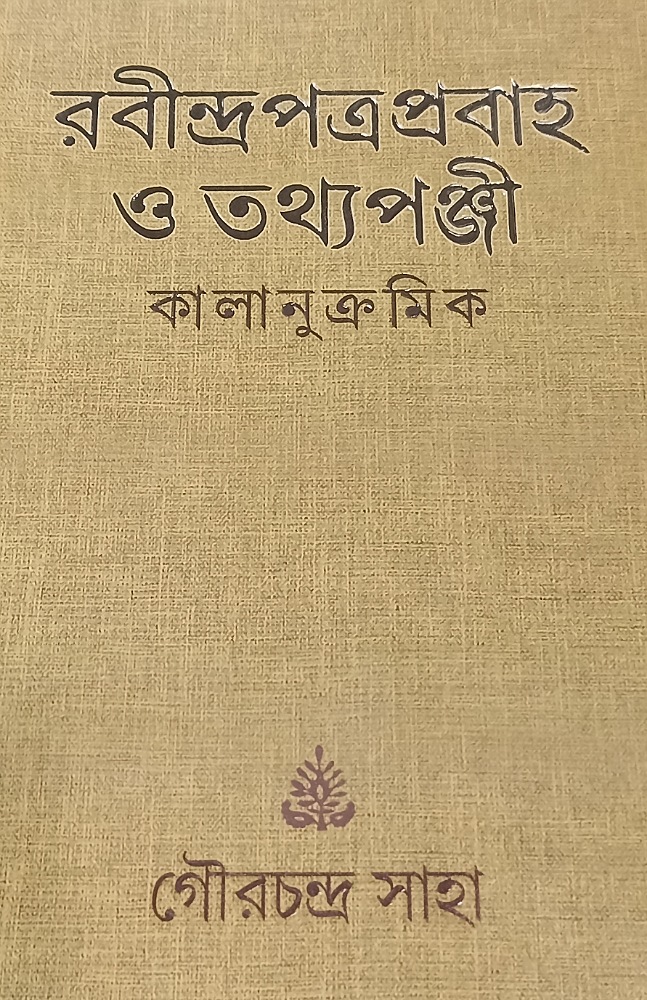

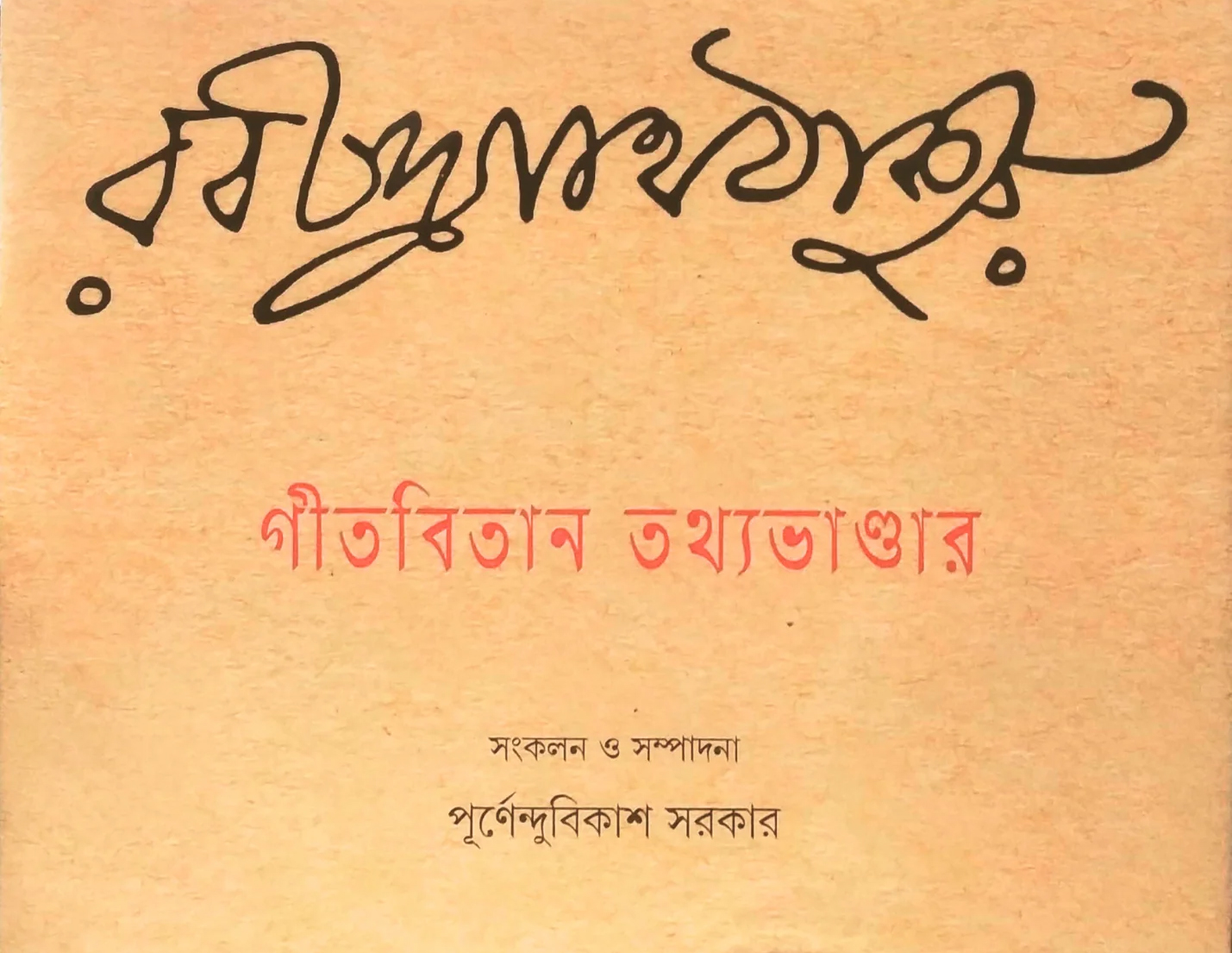

গবেষণার ধরন-ধারন এখন অনেকটা পালটে গিয়েছে। খুবই পরিশ্রমসাধ্য কাজ হচ্ছে। যেমন, গৌরচন্দ্র সাহার বই বেরিয়েছে বছর দু’-তিন আগে– ‘রবীন্দ্রপত্রপ্রবাহ ও তথ্যপঞ্জী’। প্রায় হাজার পাতার বই। রবীন্দ্রনাথের সাড়ে সাত হাজার চিঠির কালানুক্রমিক নির্দেশিকা। সেই চিঠি রবীন্দ্রনাথ কাকে লিখেছেন, কবে, কোথায় বসে লিখেছেন– সেই চিঠি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তার পৃষ্ঠাসংখ্যা, সে চিঠি কোনও বইতে সংকলিত হয়েছে কি না, সেই বইয়ের নাম, এডিশন এবং সেই চিঠির সারসংক্ষেপ চার-পাঁচ ছত্রে লিপিবদ্ধ করা আছে। আরেকটি কাজের কথা মনে পড়ছে ‘গীতবিতান তথ্যভাণ্ডার’, যেটা পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার মশাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গানের তথ্য সম্ভার সংকলন। খুব মূল্যবান কাজ। এ ধরনের অনেক কাজ রবীন্দ্র-সেন্টিনারি থেকে শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জি অনেকে করছেন, কিন্তু সেইভাবে বিস্তৃত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জি এখনও তেমনভাবে হয়নি, যা স্বপন মজুমদার একটি খণ্ড করে গিয়েছিলেন, যেটি ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সে তো কিছুটা অংশমাত্র। বাকি কাজ পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ, কাজ অনেকে করছেন কিন্তু অনেক কাজই সম্পূর্ণ হচ্ছে না। যেমন, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পত্রাবলি এখনও সংকলন করতে পারেনি। এক তৃতীয়াংশও তাঁরা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেননি। যেমন আমার ক্ষুদ্র প্রয়াসে আমি একটা কাজ করেছি, বিশ্বভারতী করেনি বলেই। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির সংখ্যা ৫০৭। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চিঠি রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই লিখেছেন। সেই চিঠিগুলি আমি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি। বইয়ের নাম ‘নিজের কথা’। লেখক, বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সর্বোপরি, আমাদের কালের রবীন্দ্র-বিষয়ক সেরা কাজ করেছেন প্রশান্তকুমার পাল মশাই– ‘রবিজীবনী’। বাংলা সাহিত্যে এইরকম পেনিট্রেটেড গবেষণা সত্যিই বড় দুর্লভ। সুতরাং, এখন খুব সিরিয়াস কাজ হচ্ছে– মানুষ অনেক বেশি তথ্যমুখী হয়েছে। এখন মানুষ আর খুব আবেগসর্বস্ব বিশ্লেষণে আগ্রহী নয়। আরেকটি কাজের কথা বলি, এই বইমেলায় প্রকাশিত হল– তার নাম, ‘রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস’। রবীন্দ্রনাথ যে ২৫-৩০টি বই লিখেছেন ইংরেজিতে, যে বইয়ের প্রায় বেশিরভাগই বিলেতের ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে প্রকাশিত, প্রচুর বিক্রি এবং লেখকের ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ সমাগম, বিদেশের পত্রপত্রিকায় অজস্র পুস্তক সমালোচনা, আলোচনা– সেই ইতিহাস সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে অনেকটাই অজ্ঞাত। বইটি লিখেছেন বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা ড. অন্বেষা খান। রবীন্দ্রনাথ নিজেও চেয়েছিলেন তাঁর বাংলা রচনাবলিতে তাঁর ইংরেজি রচনাসমূহ সংগ্রথিত হোক।

তাছাড়াও একালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও তাঁদের রবিবারের পাতায় বা বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে মূল্যবান রবীন্দ্রচর্চা বজায় রেখেছে।

অনেক অনেক ধন্যবাদ অমিত্রসূদনদা। আপনার নিবিষ্ট গবেষণার কিছু কথা জানার সুযোগ আমরা পেলাম। কাজে মগ্ন ও সদা ব্যস্ত আপনি। তথাপি এই দু’দিন সময় আমাদের দিলেন– রোববার ডিজিটালের তরফ থেকে আপনাকে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। স্তব্ধ দুপুরে আপনার বাসগৃহ ‘আনন্দমঠ’-এ বসে তন্ময় হয়ে কথার পরে কথা বলে চলেছেন। ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসছে শান্তিনিকেতনের পাখির ডাক আর ইউক্যালিপটাস পাতার শনশন। সবমিলিয়ে এই সময়কালটি বড় মহার্ঘ হয়ে রইল আমাদের কাছে। আপনার দীর্ঘ ছয় দশকের সাহিত্যসাধনার প্রতি রইল বিনীত শ্রদ্ধা। আবারও আপনাকে জানাই অনেক অজস্র ধন্যবাদ।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved