কালের মুকুরে নিজের ছবিকে, ছবির ভাবনাকে যাচাই করে নেবার তাড়না তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে এক দীর্ঘ জবাবী গদ্য। রূপকারির মায়াবী অঞ্জন তাতে নেই। আছে ঋজু সত্যনিষ্ঠা আর অনুসন্ধিৎসু অভিগমন। ঈর্ষণীয় তাঁর ছবি দেখার অভিজ্ঞতা। দেশবিদেশের বহু মত ও আন্দোলনকে দেখেছেন, অন্তরে নিয়েছেন বিবিধ ছবির সংস্কৃতিকে। তাই ‘শিল্প নিয়ে’ কথা বলতে গিয়ে তাঁকে আরোপিত স্বতঃস্ফূর্ততার শঠ পথে হাঁটতে হয় না। কিংবা যথেচ্ছ কোটেশনের ক্লান্তিকর যাত্রার অস্বস্তিতে ফেলতে হয় না পাঠককে। সার্থক শিল্পের আয়নায় নিজের ছবিকে ফেলে প্রশ্ন করতে গিয়ে তিনি একে একে খুলে দেন ছবির আন্তর্জাতিক ইতিহাসের একেকটি জানালা।

সোমনাথ হোর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কে জি সুব্রহ্মণ্যন এক আশ্চর্য শব্দবন্ধের ব্যবহার করেছিলেন। ‘সুইসাইডাল শাইনেস’। গোটা লেখাটির নির্যাস ওই দু’টি শব্দের মধ্যে। যাকে বলে, ‘কবির গদ্য’। বিমূর্ত ও অব্যক্তের নিবিড় ব্যঞ্জনায় যার আধার রচনা। আবগারি আতরের মতো যার কর্ষণের ভাষ্য। ছবি, সম্ভবত, কবিতার সবচেয়ে কাছাকাছি বলার উপায়। তাই ছবিকার যখন গদ্য লেখেন তখন সেই সংক্রামক নাশকতার ঘোর প্রত্যাশা করি। ‘দেশ’ পত্রিকার একটি সংখ্যায় যখন প্রথম যোগেন চৌধুরীর গদ্য পড়ি, সেই পূর্বানুমান প্রাথমিকভাবে আহত হয়েছিল। যদিও ছবির ‘আধুনিকতা’ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়নের যুক্তিক্রমকে অস্বীকার করতে পারিনি। পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্নভাবে দু’-একটি পত্রিকায় তাঁকে পড়েছি। লেখার চেয়ে অনেক বেশি পড়েছি ছবিতে। শাব্দিকের দক্ষ কারিগরি কিংবা নেশাড়ুর অসংযত আবেগের প্রকাশ কোনওটাই তাঁর নেই। সন্তরণ, মায়াকাল ও জ্যোৎস্না-প্রহর অতিক্রম করে বাস্তবের ঘাটে সচেতন নোঙরটি বাঁধা থাকে তাঁর। এখানেই যোগেনের গদ্যদেশ ব্যতিক্রমী।

সম্প্রতি সমগ্র আকারে তাঁকে পড়ার অভিজ্ঞতা হল। একটানা কাউকে পড়ার সুবিধে-অসুবিধে দুই-ই থাকে। সুবিধে– প্রতিবেশীর মতো করে দেখতে পাওয়া; একটি দীর্ঘ স্কেপের মধ্যে তার বেড়ে ওঠা ও বদলকে চিহ্নিত করতে করতে যাওয়া। আর অসুবিধে– অবশ্যই মনোটনি। যোগেনের মতো যুক্তিনিষ্ঠ ‘সিরিয়াস’ লেখকের গদ্য পড়তে গেলে যা অনিবার্য! অথচ আশ্চর্য যে, এ-বইখানা পড়তে গিয়ে তা ঘটল না। কারণ: লেখার বিষয়-বৈচিত্র। ছবির একেবারে গোড়ার কথা থেকে শুরু করে ছবিকারের চেতনা কিংবা আঁকিয়ে ও দেখিয়ের আন্তঃসম্পর্ক; নিজের ছবি ও ছবি-জীবন থেকে ছবির বাজার কিংবা মডেলদের কথা– এই বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে স্বচ্ছন্দ হেঁটে বেরিয়েছেন যোগেন। আর প্রশ্ন করেছেন। স্বগত প্রশ্নের এক একমুখী ড্যুয়েলে আমন্ত্রণ করেছেন ছবির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি এনটিটিকে। সাতের দশকের শেষের দিকে এইসব প্রশ্নই যোগেন করে চলেছিলেন নিজেকে। যেমনটি করতে হয় প্রত্যেক শিল্পীকেই, কোনও না কোনও সংক্রমণ-বিন্দুতে পৌঁছে: ‘কী আঁকছি? কেন আঁকছি?’

এই একটি প্রশ্নই বোধহয় যোগেনের সামগ্রিক লেখালিখির বীজ। কালের মুকুরে নিজের ছবিকে, ছবির ভাবনাকে যাচাই করে নেওয়ার তাড়না তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে এক দীর্ঘ জবাবী গদ্য। রূপকারির মায়াবী অঞ্জন তাতে নেই। আছে ঋজু সত্যনিষ্ঠা আর অনুসন্ধিৎসু অভিগমন। ঈর্ষণীয় তাঁর ছবি দেখার অভিজ্ঞতা। দেশ-বিদেশের বহু মত ও আন্দোলনকে দেখেছেন, অন্তরে নিয়েছেন বিবিধ ছবির সংস্কৃতিকে। তাই ‘শিল্প নিয়ে’ কথা বলতে গিয়ে তাঁকে আরোপিত স্বতঃস্ফূর্ততার শঠ পথে হাঁটতে হয় না। কিংবা যথেচ্ছ কোটেশনের ক্লান্তিকর যাত্রার অস্বস্তিতে ফেলতে হয় না পাঠককে। সার্থক শিল্পের আয়নায় নিজের ছবিকে ফেলে প্রশ্ন করতে গিয়ে তিনি একে একে খুলে দেন ছবির আন্তর্জাতিক ইতিহাসের একেকটি জানালা। গুহাচিত্রের আদিম সাংকেতিক রেখা থেকে রিয়েলিজম হয়ে বিমূর্ততার দিকে কিংবা আরও পরে আধুনিক পপ আর্ট বা অপ আর্টের অলিন্দে। শিল্পের মৌলিকতা, অভিনবত্ব, তাৎপর্য থেকে তার গতিমুখ ‘ক্রাইসিস’-এর দিকে ঘুরে যায়। ব্যক্তি-শিল্পী ও ঐতিহ্য, ব্যক্তি-শিল্পী ও সমাজ, শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়িত্বের চিরাচরিত ডায়লেক্ট-এ। যে কোনও লেখাই তো শেষ অবধি মনোলগ। আত্মপ্রশ্ন আর আত্ম-কৈফিয়তের জবানবন্দি। তবু আকালের দিনগুলিতে তাঁর সেই ব্যক্তিগত সওয়াল-জবাবের ‘নোট’খানা নিহিত অশ্রুকণার চিহ্ন মুছে সর্বজনীন হয়ে ওঠে শিল্পের ইতিহাসগত প্রেক্ষিত থেকে।

একসময় স্কুলে পড়িয়েছেন যোগেন, অধ্যাপনাও করেছেন। ছাত্র পড়ানোর অকৃত্রিম ধরনটি তাঁর লেখার মধ্যেও রয়েছে। সহজ প্রাঞ্জল গদ্য। উপরচালাকি নেই, উপমার বাহুল্য নেই। ছোট-ছোট স্কেচ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ছবির উপাদান, স্পেস, কাঠামো, শরীর, রং ও রেখার বৈচিত্র, আলোছায়া। যেন ভবিষ্যৎ-ছবিকাররাই এ বইয়ের মূল পাঠক। ছোটদের আঁকা শেখানো নিয়েও দু’টি চমৎকার গদ্য লিখেছেন। খুঁজতে চেয়েছেন দেশ-কাল-ভাষা-শিক্ষার ঊর্ধ্বে গিয়ে ছবির সর্বজনীনতার ভাষ্য।

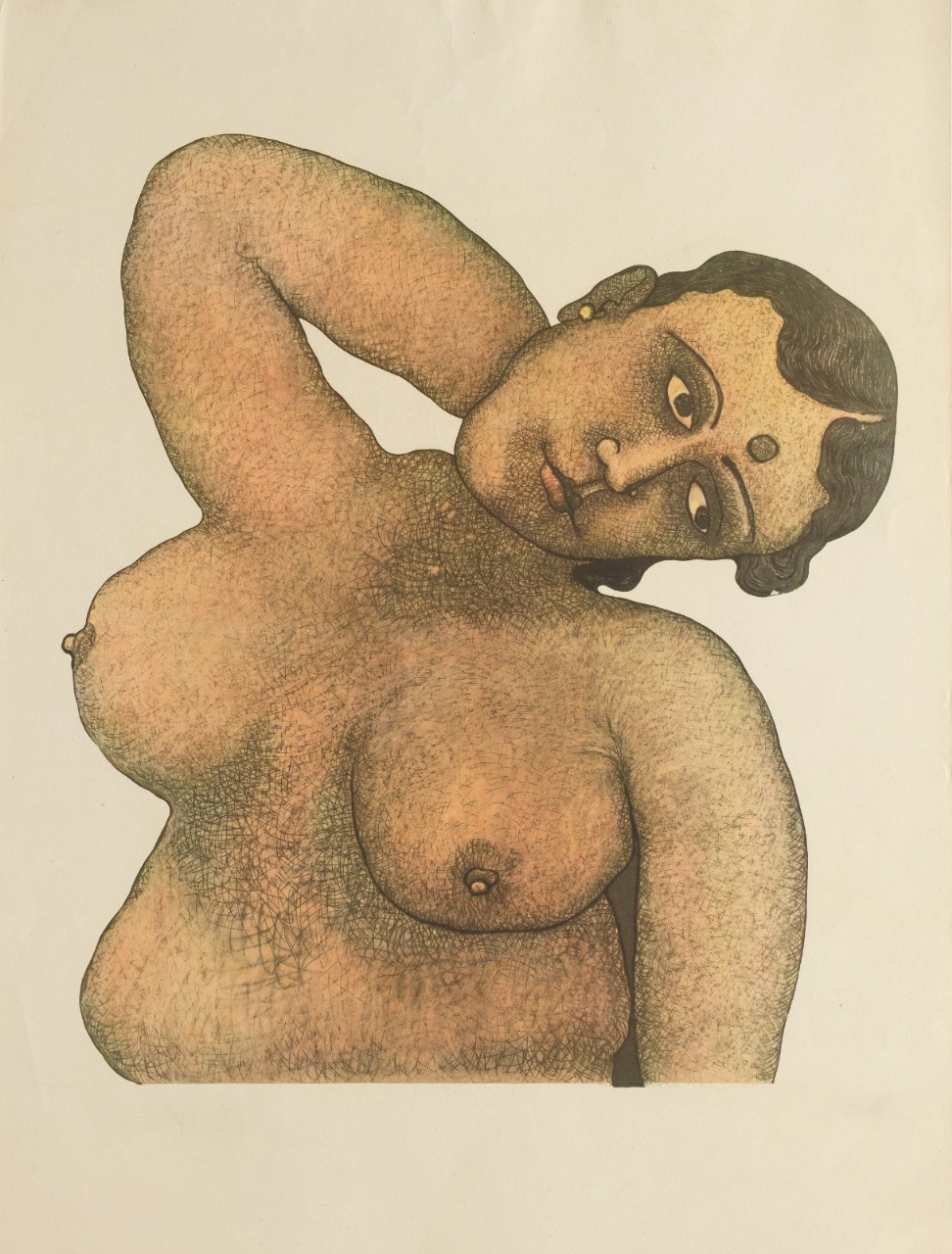

আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়, ‘দেশ’ সাহিত্যসংখ্যায় প্রকাশিত ‘আমার ছবি ও আমি’ লেখাটির কথা। এ-লেখার একটি অংশ স্মৃতিচারণার। দেশভাগ, শৈশবের স্মৃতি থেকে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ– সহপাঠীদের কথা, শিক্ষকদের কথা। গণেশ পাইন থেকে সুনীল দাস; গোপাল ঘোষ থেকে চিন্তামণি কর। আবার ছবি দেখার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, পিকাসো কিংবা মন্দ্রিয়ান। গুরুত্বপূর্ণ এ-লেখার অপর অংশটি: ‘আমার ছবি’। যোগেনের ছবির অন্দরমহল নিয়ে এর আগে অনেকে অনেক কথা বললেও তাঁর নিজের লেখায় এই প্রথম। স্থূল রেখা, অবাধ্য টেক্সচার আর ক্ষীণ, অন্ধকার সাদাকালো ভাষ্যের নেপথ্যে ‘হ্যারিকেন’-স্মৃতির প্রসঙ্গ কিংবা ছবিকে প্রাণময় করতে চেয়ে তাঁর ভাস্কর্যের দিকে ঝুঁকে যাওয়া, ছবির ওজন, তার ডাইমেনশন নিয়ে চিন্তা করা– এ-বিষয়গুলি যোগেন ছাড়া এমন সাবলীলতায় আর কে-ই বা বলতে পারতেন! তাছাড়া আমাদের চেনা ‘কাপল’ সিরিজ, ‘ম্যান সিটিং অন এ সোফা’, ‘রেমিনিসেন্স অফ আ ড্রিম’ সিরিজ, ‘সুন্দরী’ কিংবা ‘নটী বিনোদিনী’ ইত্যাদি ছবিগুলির নেপথ্যে যোগেনের অবচেতন যেভাবে কাজ করেছে– অনেকটা কবিতার খসড়ার মতো, ফসলের প্রচ্ছন্ন পরিতোষ ও বিরোধাভাসের ক্ষত-সমেত এ-লেখায় হাজির হয়েছে।

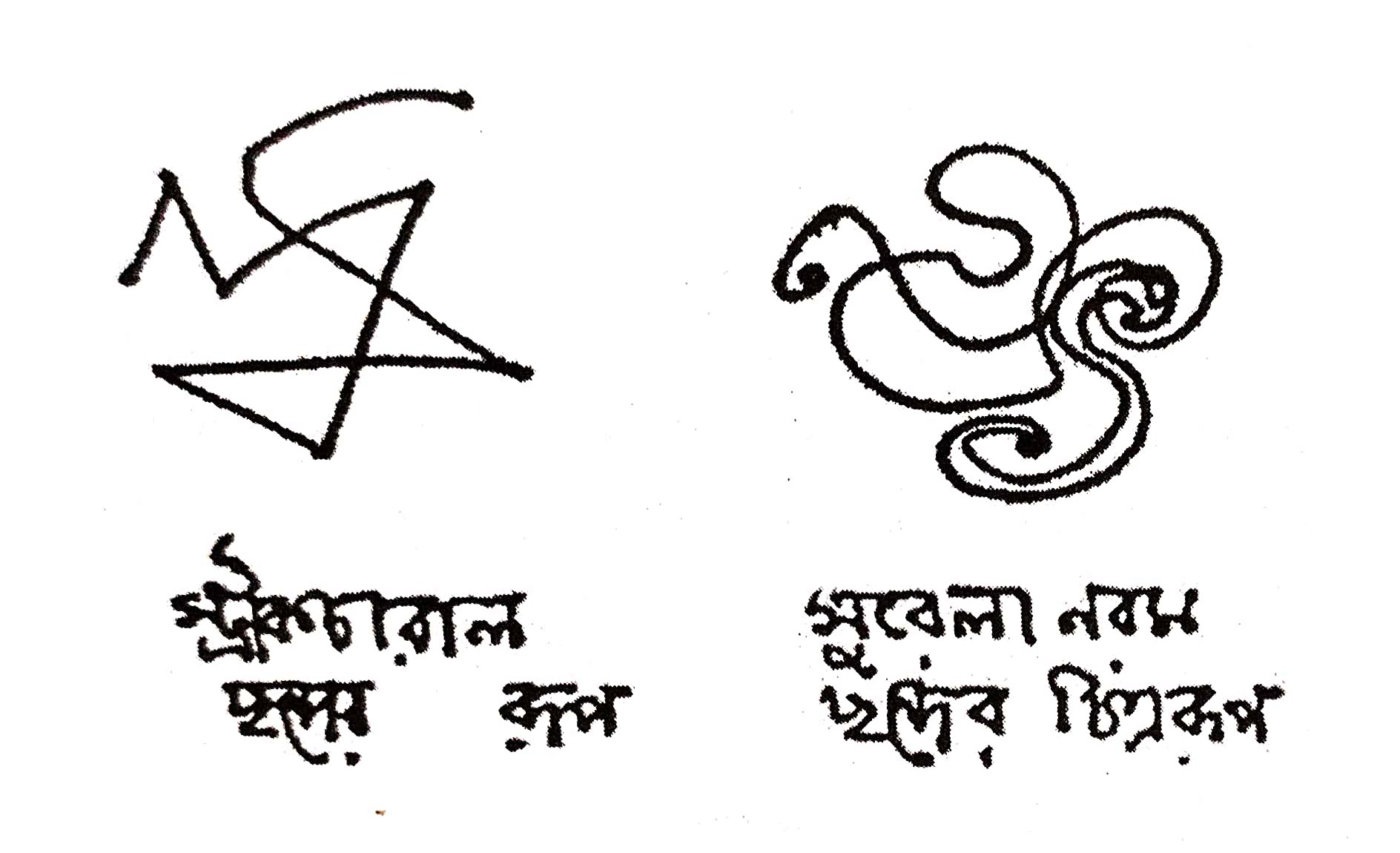

সমকালীন কবি ও শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশার স্মৃতি রয়ে গেছে বেশ কিছু লেখায়। কলকাতা শাসনের সাময়িক জার্নাল। নিজে একসময় কবিতা লিখতেন। লিটল ম্যাগাজিন আর কফিহাউসের আড্ডার সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘ সংযোগ ছিল। সুনীল-শক্তি-সন্দীপন ত্রয়ী ছাড়াও তুষার রায়, উৎপলকুমার বসু কিংবা পৃথ্বীশ গাঙ্গুলি। যদিও কবি-সাহিত্যিকরা ছবি দেখেন না, এমন অনুযোগ ছিল তাঁর। কিন্তু কবিতার বিষয়ে যোগেনের গাঢ় অনুভব ‘ছবি ও কবিতার কথা’ গদ্যের অনুচ্চারিত ভূমা। ‘স্ট্রাকচারাল ছন্দ’ আর ‘সুরেলা ছন্দ’-র চিত্ররূপ কেমন হতে পারে, এ-বিষয়ে ভাবছেন একজন ছবিকার। ভাবছেন শব্দ কীভাবে ত্রিমাত্রিক আকার হয়ে ওঠে, স্ট্রাকচার তৈরি করে; কিংবা রেখায় ধরছেন টেক্সটের সিমেট্রি-অ্যাসিমেট্রিকে। টেক্সচুয়াল এবং ভিজুয়ালের সীমারেখাকে ভেঙে দিতে চাইছেন। ছবিকার যোগেনের সিগনেচার অবশ্যই।

তবু দু’-একবার, ক্বচিৎ, বাস্তবানুগামিতার মেঘের আড়াল থেকে আকস্মিক মরা চন্দ্রালোক আঁখি স্পর্শ করে। যেমন এক জায়গায় মূর্ত ও বিমূর্ত-র ট্রানজিশন বোঝাতে টেনে এনেছেন শক্তির মৃত্যুর প্রসঙ্গ: “ক’দিন আগে এক সন্ধ্যায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে … তার ছ’দিন পর তিনি হঠাৎ ‘চলে’ গেলেন। তবু তাঁর লেখা পড়ে থাকল অলৌকিক অনুভূতি নিয়ে।” এমন করুণাঘন দৃষ্টান্ত যে একেবারে ভেতর অবধি নড়ে ওঠে। উঁকি মারে ব্যতিক্রমী যোগেনের ‘বিমূর্ত’ কবিসত্তা। অথবা কে জি-র ‘সুইসাইডাল শাইনেস’।

‘যোগেন চৌধুরী রচনা সমগ্র ১’ গ্রন্থটির পরিকল্পনা সম্পর্কে দু’-একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, লেখাগুলিকে প্রকাশের কাল অনুযায়ী না-সাজিয়ে, লেখার সময় অনুসারে সাজানোর সিদ্ধান্ত খুবই সুচিন্তিত। যোগেনের গদ্য ও ভাবনার বিবর্তনের ছবিটি তাতে চমৎকার ধরা পড়েছে। ‘শিল্প নিয়ে’ লেখাগুলিকে একটি খণ্ডে রাখার পরিকল্পনাটিও গুরুত্বপূর্ণ। তবে বইতে ব্যবহৃত এতগুলি ছবির রঙিন প্লেট এমন বিক্ষিপ্তভাবে গুচ্ছ আকারে না-দিলেই বোধহয় ভালো হত। বিশেষত আলোচনার মূল ভরকেন্দ্র যেখানে ছবি সেখানে ছবি-সজ্জার ক্ষেত্রে আরও খানিক যত্ন নেওয়া যেতে পারত বলেই মনে হয়। ‘দেবভাষা’-র বহু সংকলনে সেই যত্নের ছাপ রয়েছে। এমন একটি গ্রন্থ যে আঁকিয়ে, দেখিয়ে, রসিক ও পড়ুয়াদের মনোযোগ একযোগে আকর্ষণ করবে, তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। বরং পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য তাগাদা পড়ুক, প্রকাশক ও নির্মাতাদের দৌড়ঝাঁপ বাড়ুক– এটুকুই চাওয়া।

যোগেন চৌধুরী রচনা সমগ্র ১

দেবভাষা

৭০০্

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved