আমাদের প্রতিদিনের জীবনে মুখের ভাষায় নিহিত নারী বিদ্বেষ ও অশ্লীলতাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে ‘আমার হাসি পাচ্ছে না’ নামের প্রবন্ধটি যেখানে মেয়েদের দিকে অহরহ ছুড়ে দেওয়া রসিকতার মুখোশ টেনে সরাতে আজকের দুনিয়ায় মহিলা স্ট্যান্ড আপ কমিডিয়ানদের ছকভাঙা ভূমিকার কথাও এসেছে। অন্যদিকে, শিশুপাঠ্যে বা স্কুলপাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গ, শ্রেণি, ধর্ম ও বর্ণবৈষম্য তুলতে ধরতে ‘মা, বুড়ি ঝি মানে কি’ প্রবন্ধে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘হাসিখুশী’, বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ ও রবীন্দ্রনাথের ‘সহজ পাঠ’-এর তুলনামূলক উপস্থাপনা পাচ্ছি আমরা। ‘সহজ পাঠ’ কাদের কাছে কীভাবে ‘কঠিন পাঠ’ হয়ে উঠেছে সেই আলোচনাটা খুবই প্রাসঙ্গিক।

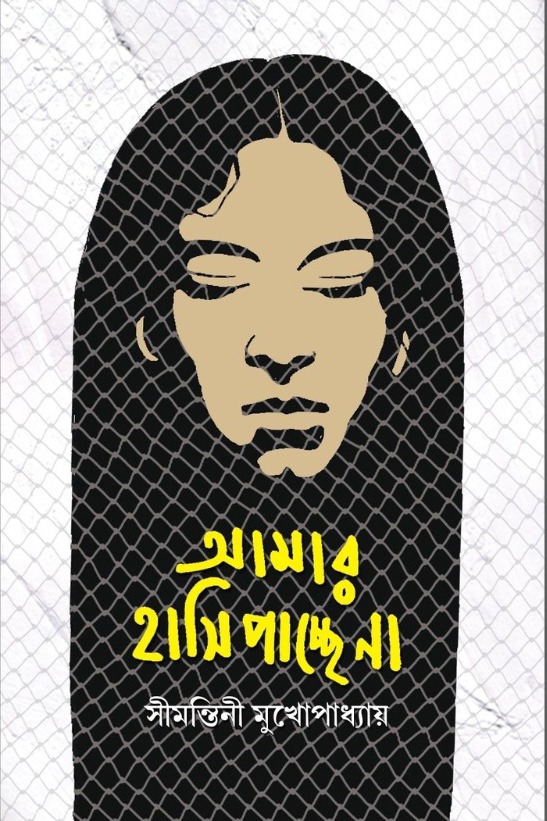

প্রচ্ছদে এক বন্দি নারীর অবয়ব ও প্রবন্ধ সংকলটির নাম ‘আমার হাসি পাচ্ছে না’ (Amar Hasi Pachhe Na) দেখে একটু থমকে ছিলাম। হাস্যরস কি একেবারেই অনুপস্থিত তাহলে? বলতে দ্বিধা নেই, পড়তে পড়তে বইয়ের শেষের দিকে যত এগিয়েছি, আমার মুখের হাসি তত চওড়া হয়েছে। একদম শেষ প্রবন্ধটাই ধরুন। ‘এপ্রিল ফুল’ নামের একটি ছোট্ট নারীবাদী ইউটোপিয়ায় দেখা পাওয়া যাচ্ছে লোকাল ট্রেনের কামরায় বিভাদি নামে এক প্রৌঢ়, অবিবাহিত, চাকুরীজীবী অনন্যার সঙ্গে যিনি সম্পর্ক নিয়ে আমাদের তথাকথিত রোমান্টিক প্রগতিশীলতার মুখে হাসতে হাসতে ঝামা ঘষে দিতে পারেন। শেষের দিকের আরেকটা প্রবন্ধে কৌতুকপূর্ণ আলোচনা আছে বছর দশেক আগে তৈরি ‘ক্যুইন’ নামের একটি দুর্দান্ত হিন্দি ছবি নিয়ে, যে আলোচনার শেষে রবিবাবুর ‘সাধারণ মেয়ে’ মালতীর পাশে ‘ক্যুইন’ ছবির রানিকে বসিয়ে কিছু তুলনা টানেন প্রাবন্ধিক।

২৪টি ছোট প্রবন্ধের এই সংকলনে শুধু রবিবাবু নন, রামপ্রসাদ থেকে কমলকুমার মজুমদার, তারাশঙ্কর থেকে আশাপূর্ণা দেবী– অনেকেই বারবার দেখা দেন। নানা সামাজিক বিষয়ের লেখাগুলোতে ঘুরে-ফিরে বাংলা সাহিত্য থেকে এতরকম অনুষঙ্গ এসে পড়ে, যে পাঠক হিসেবে তা আমাদের পড়ার আনন্দ অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া মনে করিয়ে দেয়, অনেক দিন আগে পড়া প্রায়-বিস্মৃত কিছু লেখিকার কথাও, আশাপূর্ণার সময়ে যাঁরা লিখেছেন কিন্তু প্রধানত পুরুষ-রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এককোনাতেও জায়গা পাননি। যেমন, ‘এপ্রিল ফুল’-এর বিভাদির কথা পড়তে পড়তে মনে পড়ল ছবি বসুর ‘বিভা বউদি’ বা ‘ছোট ঊষাদি’ গল্পের কথা। ক্যাননের বাইরে থেকে যাওয়া এইসব লেখককে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখলে আরও একটা মাত্রা যোগ হত।

‘মেয়েদের বাঁচা, মরা, লড়াই করা নিয়ে এই বই’ ও ‘পরিবারের ভিতর-বাইরের অনেক অসাম্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে’ প্রবন্ধগুলো– জ্যাকেটে সেরকমটাই লেখা আছে। পড়ে দেখলাম দু’-মলাটের মধ্যে বিষয় বৈচিত্রের এক আকর্ষণীয় সমাহার। প্রাবন্ধিক একজন অর্থনীতিবিদ, তাই শ্রমের বাজারে অসাম্য এবং অর্থনীতিবিদদের মধ্যে লিঙ্গ পক্ষপাত নিয়ে প্রবন্ধ তো আছেই। কিন্তু লেখাগুলো অর্থনীতির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের জরুরি প্রশ্ন তোলা ছাড়াও আরও কিছু প্রসঙ্গে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা উত্থাপন করেছে। যেমন ধরুন, আমাদের প্রতিদিনের জীবনে মুখের ভাষায় নিহিত নারী বিদ্বেষ ও অশ্লীলতাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে ‘আমার হাসি পাচ্ছে না’ নামের প্রবন্ধটি যেখানে মেয়েদের দিকে অহরহ ছুড়ে দেওয়া রসিকতার মুখোশ টেনে সরাতে আজকের দুনিয়ায় মহিলা স্ট্যান্ড আপ কমিডিয়ানদের ছকভাঙা ভূমিকার কথাও এসেছে। অন্যদিকে, শিশুপাঠ্যে বা স্কুলপাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গ, শ্রেণি, ধর্ম ও বর্ণবৈষম্য তুলতে ধরতে ‘মা, বুড়ি ঝি মানে কি’ প্রবন্ধে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘হাসিখুশী’, বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ ও রবীন্দ্রনাথের ‘সহজ পাঠ’-এর তুলনামূলক উপস্থাপনা পাচ্ছি আমরা। ‘সহজ পাঠ’ কাদের কাছে কীভাবে ‘কঠিন পাঠ’ হয়ে উঠেছে সেই আলোচনাটা খুবই প্রাসঙ্গিক। পড়তে পড়তে দু’-চার বছর আগে প্রকাশিত শুভেন্দু দাশগুপ্ত-র ‘মুসলিম-হিন্দু সহজপাঠ’ বইটার কথা মনে এল, যা শুরু হয়েছে ‘অ’-এ অজয় ভট্টাচার্য এবং ‘আ’-এ আসলাম মিঞার জীবনের কথা দিয়ে।

এই সংকলনে মেয়েদের রান্নাবান্না, বৈধব্যের বঞ্চনা, পুষ্টি-অপুষ্টি, খাওয়া না-খাওয়া নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ আছে। আমি এখানে দু’টি লেখার বিশেষ উল্লেখ করব। একটির নাম ‘প্রতিবাদের হেঁসেল’। সেখানে ‘বাড়িতে রান্নাঘর সামলানো মেয়েদের কাজ’ নামক ধারণা কীভাবে জনপরিসরে শাহিনবাগের মতো একটি প্রতিবাদী অবস্থানকে ঘিরে একটু একটু করে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে, তার সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। প্রতিবাদের সঙ্গে রান্নাখাওয়ার সম্পর্কের অত্যন্ত মনোগ্রাহী গল্পগুলো অন্যান্য প্রতিবাদক্ষেত্র থেকে তুলে এনে আরও একটু চলতে পারত মনে হয়।

অন্য যে লেখাটির কথা বলতে চাই সেটি অন্বেষা সেনগুপ্ত’র সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত ‘খাওয়া না-খাওয়ার পালা’। সমাজ গৃহিণীদের অন্নপূর্ণা ডাকে মহিমান্বিত করে। যুদ্ধ/দুর্ভিক্ষের সময় পরিবারের সবাই যখন দুটো ভাত না হলেও শাকপাতা কিংবা নিদেনপক্ষে ফ্যান জোগাড়ের জন্য অন্নপূর্ণাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, সেই দুঃসময়ে বাড়ির মেয়েদের সংসার চালানোর চ্যালেঞ্জ ও খাওয়া না-খাওয়ার পর্যালোচনা এটা। মেয়েদের বুদ্ধি ও সংরক্ষণ-সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ক্ষমতার জোরে কীভাবে বহু পরিবার পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় ও তার পরে রেশনিং-এর যুগে বেঁচে থেকেছে, তা নিয়ে ‘প্রবাসী’ ও অন্যান্য পত্রিকায় চার-পাঁচের দশকে অল্প কিছু লেখা দেখেছিলাম। ‘জনৈকা বাঙ্গালি গৃহিণী’ ছদ্মনামে সমাজসেবক অশোকা গুপ্ত সে সময়ে গোটা তিন-চারেক লেখা লিখেছিলেন, যার মধ্যে একটির উল্লেখ প্রাবন্ধিকরা এই লেখায় করেছেন। অশোকাদির সঙ্গে বছর ২০ আগে আলোচনার সুবাদে জেনেছিলাম যে ছদ্মনামটা তাঁর। এই বিষয়ে তাঁর অন্য লেখাগুলো পড়লে জানা যায়, তিনি কতটা খুঁটিয়ে সরকারি গুদামে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ও রেশন দোকানের মাধ্যমে বিতরণ প্রক্রিয়ার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামবাংলায় সমাজসেবার কাজ করার সুবাদে অনেক মেয়ের সঙ্গে তাঁর রোজ দেখা/কথা হত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর গঠনমূলক আলোচনায় এমন কিছু পরামর্শ রয়েছে যাতে মেয়েদের সংসার চালাতে ও নিজেরা খেতে ও অন্যকে খাওয়াতে একটু সুবিধা হয়। এই প্রশ্নগুলো এখনও এতটাই জরুরি, যে এ নিয়ে আরও অনেক কথা হওয়া দরকার।

নিজের মা’কে কেন্দ্রে রেখে লেখকের মর্মস্পর্শী প্রবন্ধ ‘কেন চেয়ে আছো গো মা’ দিয়ে কথা শেষ করি। পড়ার অদম্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ক্লাস এইটের যে বালিকা ঘরের কাজ ও ভাইবোনেদের দেখাশোনা করার চাপে দিনের পর দিন স্কুলে যেতে পারে না, তার স্কুলের বড়দিদিমণি যখন স্নেহভরে মেয়েটিকে বলেন অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী, তখন মনে হয়, আজকের যুগের দিদিমণিরা যাতে কখনও ছাত্রীদের এভাবে মেনে নিতে না বলেন, যেন তাদের সাহস দেন, পাশে থাকেন, সেই জন্য এ ধরনের প্রবন্ধ স্কুলশিক্ষক ও মাঠ-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে, আন্দোলনের মধ্যে প্রসার কতটা প্রয়োজন। লেখককে অনুরোধ তাঁর মা’কে নিয়ে তিনি যেন আরও লেখেন।

সবশেষে বলি, এই ছিমছাম বইটিতে ছাপার ভুল যেমন প্রায় চোখে পড়েনি বলা যায়, তেমনই প্রতিটি পূর্ব-প্রকাশিত প্রবন্ধ কবে কোথায় প্রথম ছাপা হয়েছে লেখাগুলোর শেষে তার উল্লেখ থাকায় প্রকাশনা নীতিবোধ লক্ষ করে ভালো লেগেছে। প্রকাশক ও লেখক– দু’পক্ষের তরফেই এই সৌজন্য ও নীতিবোধ বাংলা প্রকাশনা জগতে অনেক সময়ে দেখা যায় না। দেখা গেলে প্রকাশনার মান যে বাড়বে বই কমবে না, সেকথা বলা বাহুল্য।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved