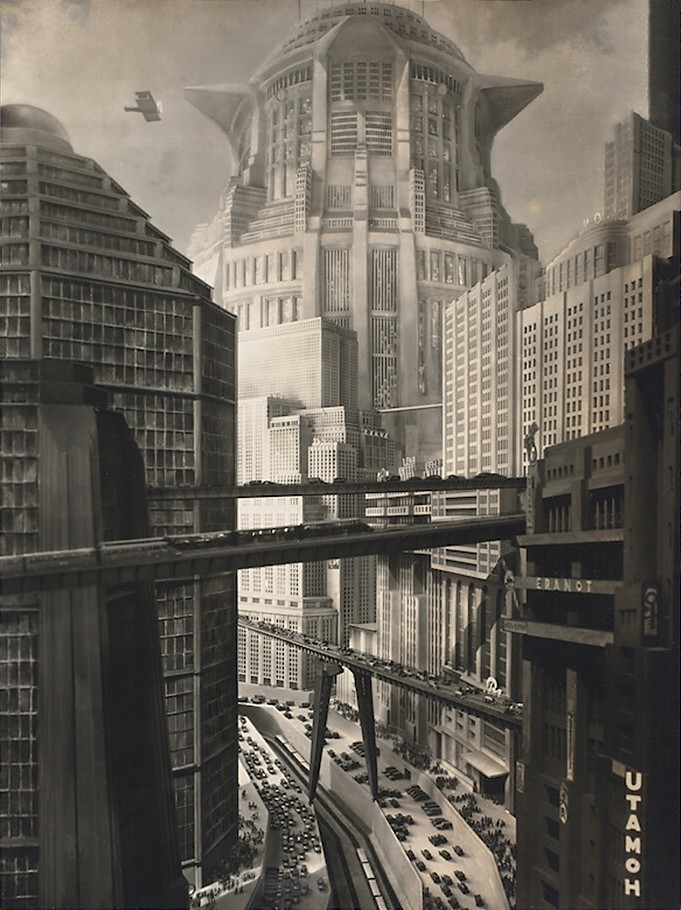

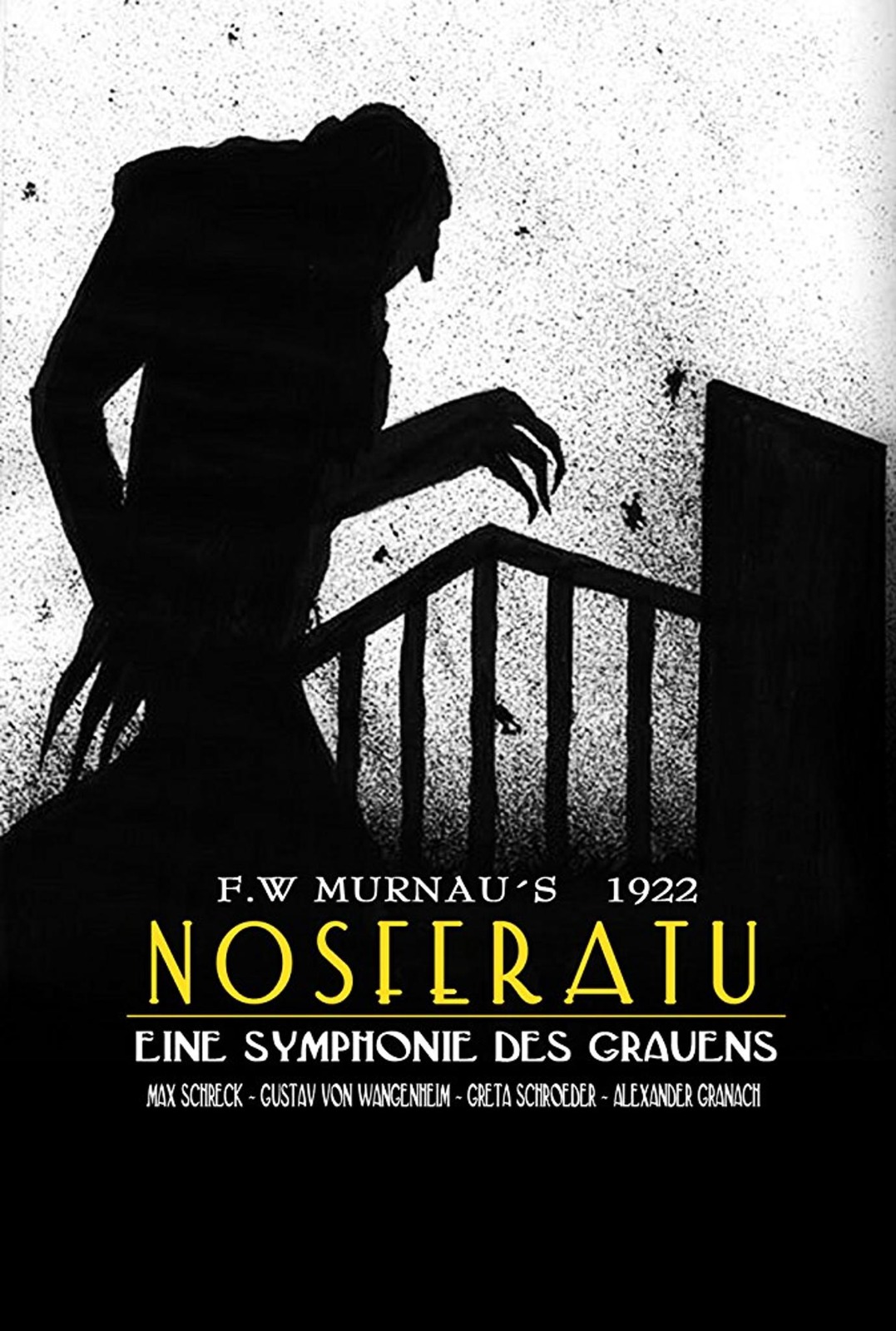

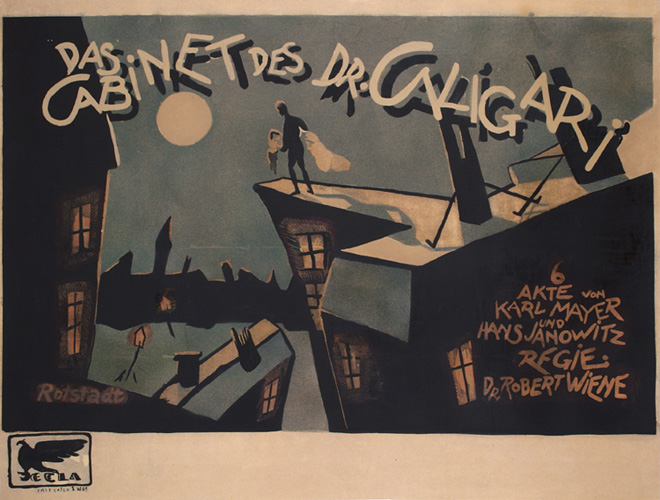

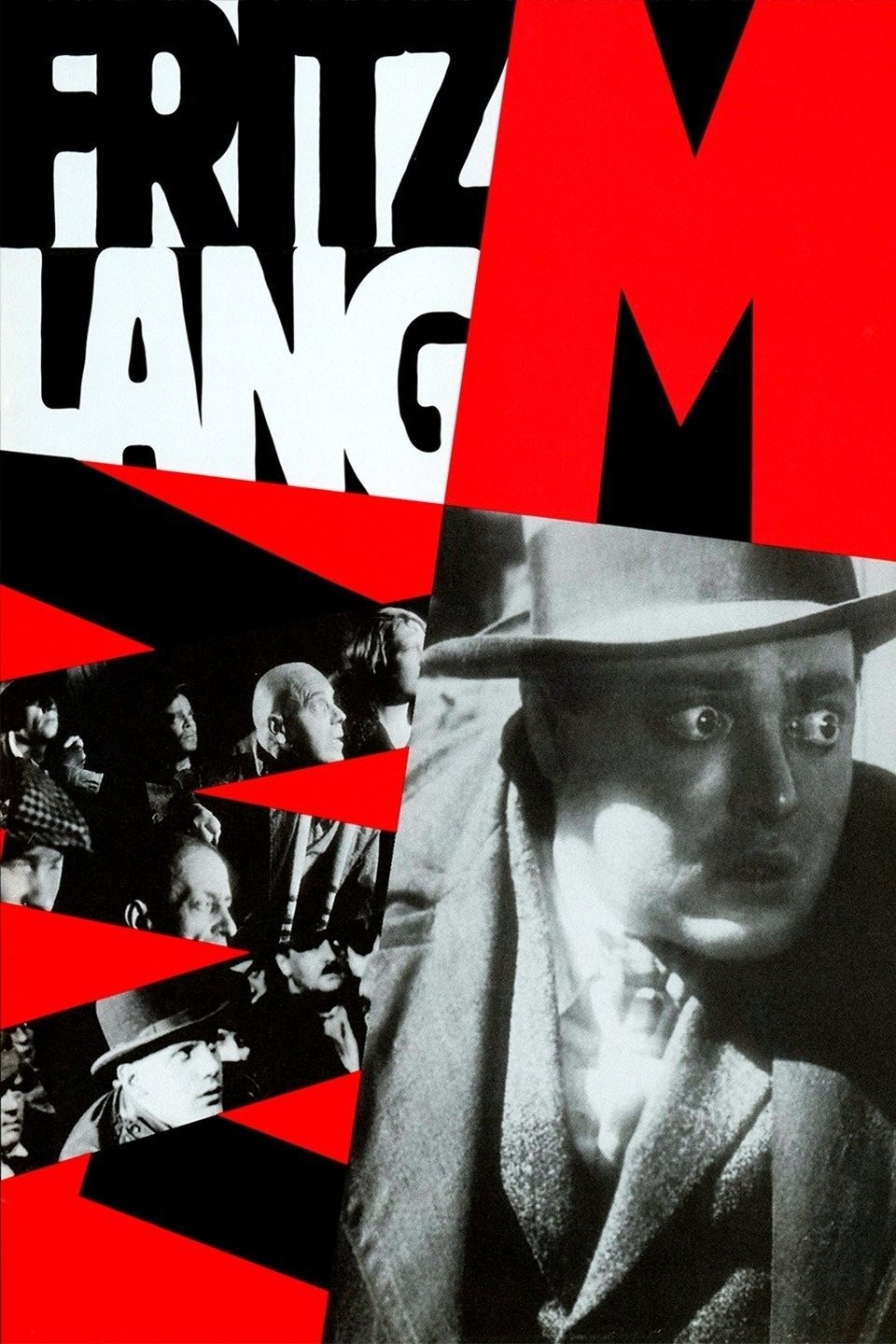

‘নসফেরাতু’ (১৯২২) ছবিতে ভ্যাম্পায়ার বা ড্রাকুলার ছবির বীজ রোপিত হবে, ‘ক্যাবিনেট অফ ডক্টর ক্যালিগরি’-তে অনেক হরর ও ফ্যান্টাসি ছবির উৎস আছে, ‘মেট্রোপলিস’ (১৯২৭) এখনও সায়েন্স ফিকশনের ইমেজারিকে অনুপ্রেরণা দেয়, ‘এম’ (১৯৩১) বোধহয় সিরিয়াল কিলারের ছবির আদি টেমপ্লেট দেয়। প্রথমদিকের ‘অবাস্তবতা’ কয়েক বছরের মধ্যেই ফিকে হয়ে গেলেও কিন্তু জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের চমকপ্রদ ইমেজারির রেশ সিনেমার ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে থেকে যাবে, এখনও আছে।

১৫.

সায়েন্স ফিকশন। ফ্যান্টাসি। হরর।

এই তিনটে জঁর একসাথে কেন? কেবল এইজন্যই নয় যে এই তিনটে জঁর অনেকসময়েই একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়। ‘এলিয়েন’ বা ‘প্রিডেটর’-এ সাইফাই আর হরর মিশেছে। ফ্যান্টাসি আর হরর মিশেছে ‘প্যানস ল্যাবিরিন্থ’-এ। আর ‘স্টার ওয়ার্স’ যতটা সাইফাই ট্রোপস ব্যবহার করে, ততটাই সেটাকে ফ্যান্টাসি ধরা যায়। ফেয়ারি টেল-কেও ফ্যান্টাসির সাব-জঁর হিসেবে ধরতে পারি। কিন্তু এই তিনটেকে একই সঙ্গে উচ্চারিত করলাম কারণ তিনটেতেই বাস্তবের সঙ্গে মিশে যায় অবাস্তব। আজকের আলোচনায় সেটা বেশ জরুরি।

এর আগে যে যে জঁর নিয়ে আলোচনা করেছি– ওয়েস্টার্ন, ফিল্ম নোয়া, কিঞ্চিত গোয়েন্দা গল্প, গ্যাংস্টার– সবক’টাতেই আমেরিকার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ওয়েস্টার্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি জঁর জিনিসটাকে বিস্তৃত বোঝানোর জন্যই। সেই আলোচনা ‘শোলে’-তে এসে ঠেকেছে; কিন্তু আদতে আমেরিকার ইতিহাসকে এড়িয়ে ওয়েস্টার্ন, বা নোয়া, বা গ্যাংস্টারের আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি বা হররের আলোচনায় সেরকম কোনও জাতীয় ইতিহাস দিয়ে শুরু করারই প্রয়োজন নেই। সদর্থেই এই তিনটে জঁর গ্লোবাল জঁর। হয়তো সেইজন্যই এই তিনটি জঁরের ঐতিহাসিক বিবর্তনের গল্প বলা বেশ কঠিন। সেটার চেষ্টা আমি করবও না। এই তিনটে জঁর নিয়ে কথা বলার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করব।

অনেকের মনে হতে পারে, ফ্যান্টাসি বা হরর যেভাবে প্রাইমাল ইন্সটিংক্ট ও অযুক্তির ওপর নির্ভরশীল, সায়েন্স ফিকশন তার উল্টোদিকে থাকে। এইখানে ‘সায়েন্স’ শব্দটাই প্রধান ব্যাঘাত ঘটায়। এই নিয়ে পরে আরও বিস্তারিত করব, কিন্তু সায়েন্স ফিকশনের বাংলা প্রতিশব্দটি– কল্পবিজ্ঞান– আমার বেশি প্রিয়, কারণ সেখানে বিজ্ঞান আসে পরে, আগে থাকে ‘কল্প’। এই সামান্য সূত্রটা আমার কাছে খুব জরুরি মনে হয়। সাইফাই-ও কল্পনানির্ভর, কীসের কল্পনা? ভবিষ্যতের? না, সেটা আরেকটা ভ্রান্তি। একটু ভাবলেই বুঝবেন যে আপনারা যা সাইফাই দেখেছেন বা পড়েছেন সবই ফিউচারিস্টিক নয়। বহু সাইফাই যেমন এই বর্তমানে স্থিত থাকে, তেমনই অনেক সাইফাই অতীতকেই কল্পনা করে, যেমন ‘স্টিমপাংক’। এই নিয়েও পরে বিস্তারিত লিখব। কিন্তু আপাতত আমার ব্যক্তিগত সংজ্ঞাটা দিই সায়েন্স ফিকশনের; আমার মনে হয়, সায়েন্স ফিকশন মূলত বিজ্ঞানের যুগের কল্পনা-কেন্দ্রিক গল্প বলে, এবং তাতে ইরর্যাশনাল ও প্রাইমালের বেশ ভালো ভূমিকা আছে। ভেবে দেখুন, অন্যতম আদি সাইফাই উপন্যাস কোনটা? মেরি শেলির ‘ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন’, সেই কল্পনা তো বিজ্ঞান নিয়ে ভীতিরই। সেইজন্যই ‘ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন’ অন্যতম হরর গল্পও বটে। একইভাবে ‘ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড’-ও শুধুই মানবচরিত্রের ইন এবং ইয়াং নিয়ে হরর গল্প হলেও, আদতে রসায়ন ও মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে সায়েন্স ফিকশন। এইভাবেই এইচ জি ওয়েলসের ‘আইল্যান্ড অফ ডক্টর মরিউ’-ও হরর ও সাইফাই, দুইয়েই আছে। এই প্রতিটা গল্পই বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন নিয়ে দার্শনিক উৎকন্ঠা ও ভীতি নিয়ে। সেই উৎকন্ঠা ও ভীতি আধুনিক মানুষের কল্পনাই। সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি, হরর নিয়ে আলোচনার শুরুতে তাই আমি কল্পনার গুরুত্বটা নিয়ে হাইলাইট করে রাখলাম।

সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি, হরর নিয়ে আলোচনা সাহিত্য এড়িয়ে করা যায় না। এই কিস্তিতে সেটা মুলতুবি রেখে ‘ইমেজ’ নিয়ে কিছু কথা বলি।

সিনেমার ভিত ফোটোগ্রাফি। ফোটোগ্রাফির কাজ হল ক্যামেরা-সম্মুখবর্তী বাস্তবতার ছবি তোলা। সেইজন্যই বহু সিনে-তাত্ত্বিক এবং প্র্যাক্টিশনারদের মনে হয় যে সিনেমার প্রধান নন্দনতত্ত্ব হলে বাস্তববাদের। এবং বহুবার দেখা গেছে যে যখনই সিনেমা আটকে গেছে একই ঘুরপথে, বাস্তববাদ তাকে দিয়েছে নতুন দিশা। এর কারণ আর কিছুই নয়, সিনেমার বাল্যকালে এই গ্রহে মনুষ্যজাতির অনেক অংশই ছিল তার কাছে অধরা। প্রতিবার বাস্তবতার নতুন নতুন অঞ্চল পর্দায় উন্মোচিত হয়ে সিনেমাকে চাঙ্গা করেছে, সেটা বোড়ালে নিশ্চিন্দিপুর হতে পারে, যুদ্ধের পর রোম বা বার্লিন হতে পারে, বা হতে পারে এস্কিমোদের জীবন। সেরকমভাবেই, যখন এই বিশ্বকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে যে ধনতন্ত্র, তাতে এসেছে পরিবর্তন, তখন বাস্তবতা পালটে গেছে। সেই বাস্তবতাকে ক্যামেরায় আনা মাত্র সিনেমা পেয়েছে নতুন এনার্জি। ক্যামেরা যেমন নিত্যনতুন জনজীবনের সম্মুখীন হয়েছে, সেরকমভাবেই চেনা জনজীবন পালটে গিয়ে ক্যামেরার সামনে এসে আবার হাজির হয়েছে।

অর্থাৎ, সিনেমার ভাষার ভিতে আছে বাস্তবের প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু কী এক বিচিত্র যুক্তিতে, সিনেমা তার প্রথম যুগ থেকেই ‘অ-বাস্তব’, ‘কল্পিত’ এবং ‘অ-সম্ভব’-এর ছবিও তুলে গেছে। হ্যাঁ, একদম ক্যামেরার সামনে যা হওয়া সম্ভব নয়, তার ছবি। যেসব চিত্র আমাদের মাথার ভেতরে জন্মাত, তা যেন ক্যামেরার সামনে আছে, এই তৃপ্তি সিনেমা দিয়ে গেছে সেই জর্জ মেলিয়ের সময় থেকে। মেলিয়ের ছবিই সিনেমার প্রথম ফ্যান্টাসি বা সায়েন্স ফিকশন। আমরা সেই সময় থেকেই সিনেমার পর্দার সামনে এই বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছি যে, অ-বাস্তব নিজেকে মেলে ধরেছে– ঠিক যেন তা বাস্তব। সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি, হরর– এই তিনটে জঁরই অবাস্তবকে, অসম্ভবকে, কল্পিতকে বাস্তব করে তোলে। স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন, দুই-ই তাই সিনেমার খুব আপন।

স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন সিনেমায় আবির্ভূত হয় বাস্তবের আদলে।

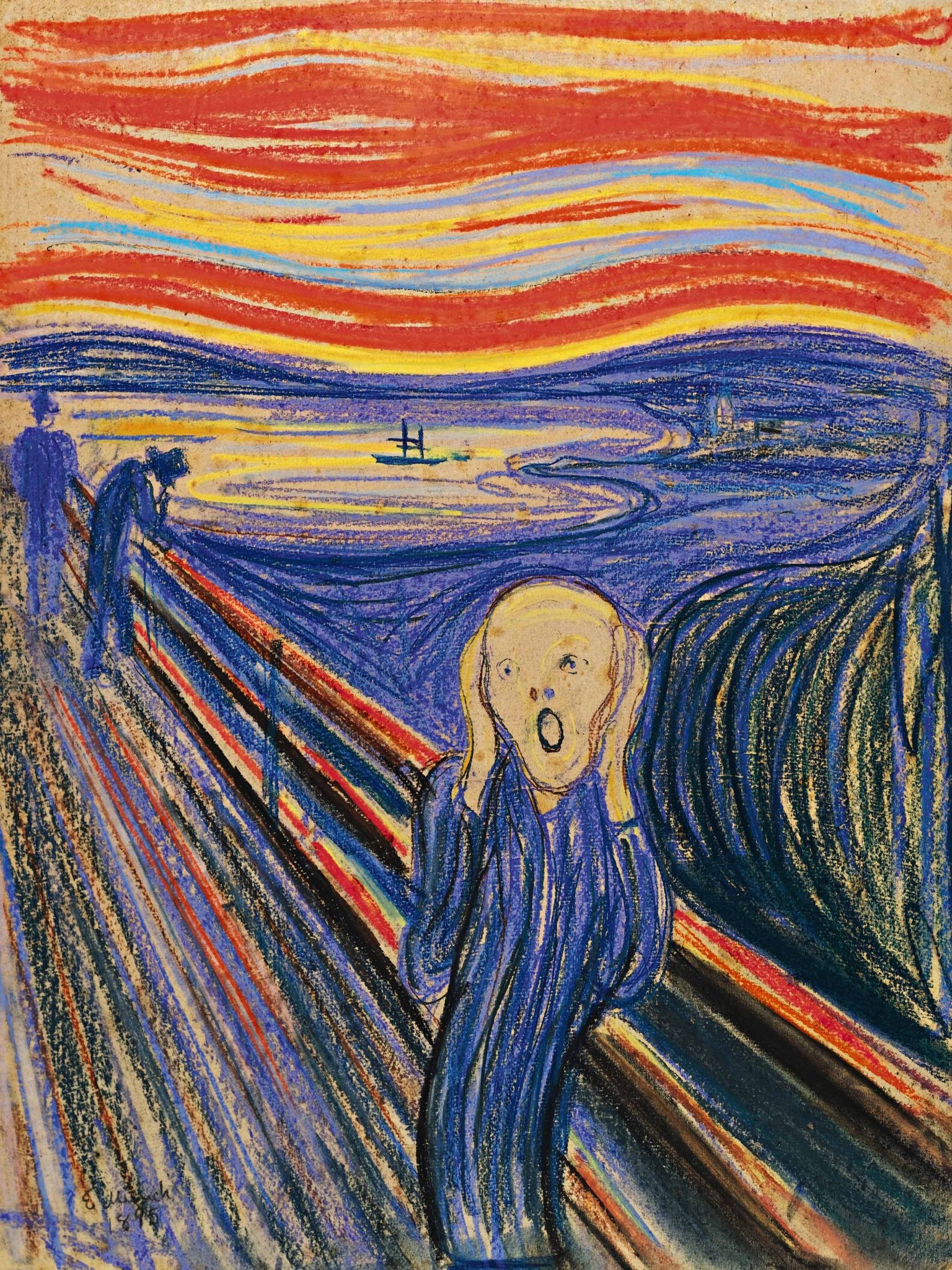

এই যে বাস্তবের আদলে বলা অবাস্তবতার প্রবণতা, সেটাই প্রথম সুস্থিত নন্দনতত্ত্ব পাবে ১৯২০-এর দশকে জার্মান ‘এক্সপ্রেশনিজম’ নামে আধুনিকতাবাদী মুভমেন্টে। সাহিত্য, চিত্রকলা, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সমস্ত মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছিল এই ধারা। সিনেমাও বাদ যায়নি। আমাদের চেনা যদি একটি ইমেজ ভাবি, এডভার্ড মুংক-এর ‘দা স্ক্রিম’ আমরা সবাই কমবেশি দেখেছি। একদম ভীতির ‘স্মাইলি’-র মতো একটি মুখ, একটি ব্রিজের উপর আতংকগ্রস্থ, আকাশ লাল রঙে রাঙানো– এই ছবি যেটা আদপেই করছে না, সেটা হল চোখে দেখা বাস্তবের অনুকরণ, যেটা করছে সেটা হল মনোজগতের চিত্রায়ণ। সিনেমায় একই সূত্র ধরে আমরা দেখি অবাস্তব পরিসর, ব্যাঁকাচোরা স্থাপত্য, বিকৃত ‘সলিড’ ছায়া, আলো ও ছায়া যেখানে একদমই চেনা জগতের মতো নয়– কিন্তু খুব চেনাও আবার; কারণ কমবেশি আমরা সবাই স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্নে এই জগত দেখেছি।

‘নসফেরাতু’ (১৯২২) ছবিতে ভ্যাম্পায়ার বা ড্রাকুলার ছবির বীজ রোপিত হবে, ‘ক্যাবিনেট অফ ডক্টর ক্যালিগরি’-তে অনেক হরর ও ফ্যান্টাসি ছবির উৎস আছে, ‘মেট্রোপলিস’ (১৯২৭) এখনও সায়েন্স ফিকশনের ইমেজারিকে অনুপ্রেরণা দেয়, ‘এম’ (১৯৩১) বোধহয় সিরিয়াল কিলারের ছবির আদি টেমপ্লেট দেয়। প্রথমদিকের ‘অবাস্তবতা’ কয়েক বছরের মধ্যেই ফিকে হয়ে গেলেও (‘এম’ বেশ রিয়ালিস্ট ছবি), কিন্তু জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের চমকপ্রদ ইমেজারির রেশ সিনেমার ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে থেকে যাবে, এখনও আছে। সত্যি বলতে কী, ফিল্ম নোয়া-র চিত্রশৈলী হল জার্মান এক্সপ্রেশনিজম কীভাবে রিয়ালিজমেও দিব্যি বহাল থাকতে পারে– তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কারণ, এক্সপ্রেশনিস্ট পরিচালক ও সিনেমাটোগ্রাফাররাই ফ্যাসিজমের প্রাক্কালে আমেরিকায় পালাবেন, এবং আকার দেবেন ফিল্ম নোয়া-র। অথবা, আলফ্রেড হিচককের ছবিতেও পাওয়া যায় এই মুভমেন্টের ছাপ।

কিন্তু সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি, হরর তো শুধুই দুঃস্বপ্ন আর তামসিকতা নয়। হ্যাঁ, হরর-ও ভয় দেখায় ঠিকই, কিন্তু সেই ভয়ে শিহরণের আনন্দও তো থাকে।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

১৪. ফিউডাল রক্ষণশীলতা থেকে পুঁজিবাদী শিকড়হীনতায় পতনের গল্প বলে গডফাদার ট্রিলজি

১৩. গ্যাংস্টার জঁর– সভ্যতার সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত ছায়ামূর্তিদের গল্প বলার সময়

১২. ফাম ফাতাল নারীর আর্কেটাইপের কি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, না সে কেবলই একটি ‘টাইপ’?

১১. রহস্যসন্ধানীর পালাবদল, ফিল্ম নোয়া আর আমরা

১০. ফিল্ম নোয়া– নাগরিক আলোর মধ্যে আঁধারের বিচ্ছুরণ

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved