যে ছবিগুলো বাস্তবায়িত হয়নি, সেসবেরও ছিল খেরোর খাতা। খাতাগুলোয় শুধু স্ক্রিপ্ট নয়, এখনকার ভাষায় যাকে বলে ‘ওয়ার্ক স্টেশন’ তৈরি করেছিলেন মানিকদা। হরেকরকম নোট, স্কেচ, ছবির লোগো– যখন যা মাথায় আসছে, লিখে রাখতেন মানিকদা। কখনও শিল্পনির্দেশনা নিয়ে, কখনও-বা পোশাক। সেই ‘খেরোর খাতা’ হাতে পেলাম। দেখতে দেখতে ‘খেরোর খাতা’টাই আমার কাছে হয়ে উঠল আস্ত মানিকদা! থাকল রহস্যও। ‘আমি জানি না’ খেরোর খাতায় কেন ফিরে ফিরে আসে ধ্রুবপদের মতো?

২.

গত পর্বে, আপনাদের বলেছিলাম উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁয়ের কথা। বলেছিলাম, সত্যজিৎ রায় ওঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন ‘নেটিভ উইজডম’। মানিকদার নিজের মধ্যেও কি ছিল না তা?

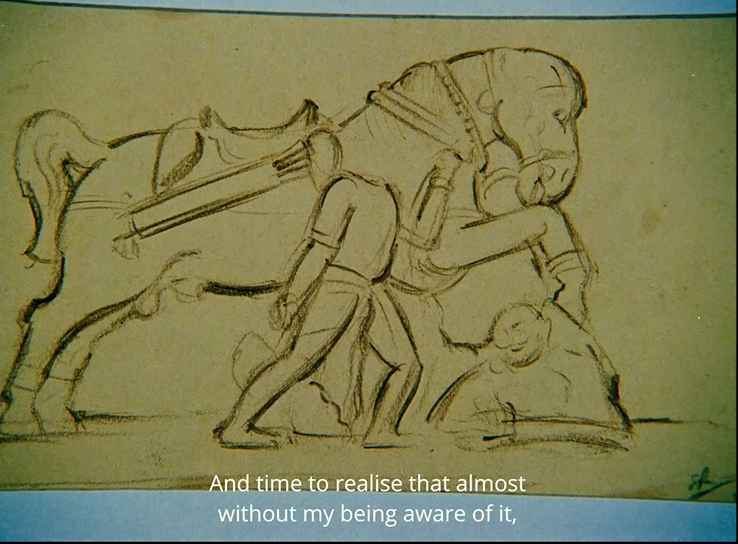

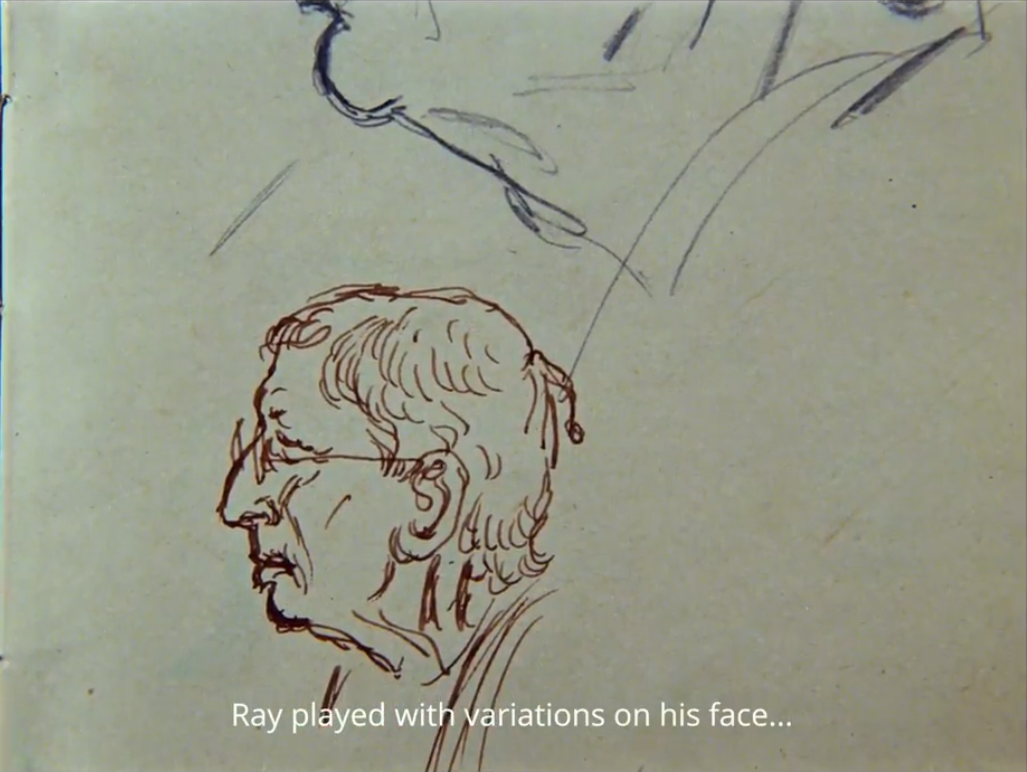

বিসমিল্লার মতো মানিকদারও, গুরুর প্রতি ছিল অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। তাঁর শেখা শুধু গুরু-সান্নিধ্যেই ফুরিয়ে যায়নি, গুরুর শিক্ষা তিনি বহন করেছেন আজন্মকাল। কলাভবনে নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সিনেমা করতে এসে ভিত্তোরিও দে সিকা, জঁ রেনোয়া, সের্গেই আইজেনস্টাইন– এঁদের প্রত্যেকেই নানাভাবে সত্যজিতের জীবনে হয়ে উঠেছিলেন ‘গুরু’। মনে পড়ে, মানিকদার পিয়ানোর ওপর দীর্ঘদিন রাখা ছিল আইজেনস্টাইনের একটা পোর্ট্রেট। বেটোফেনের আবক্ষ মূর্তি। কলাভবনের শিক্ষার শিকড় মানিকদার শরীরে-মনে চারিয়ে গিয়েছিল। যে শিক্ষা শান্তিনিকেতনেই ফুরিয়ে যায়নি, পরবর্তীকালেও শিক্ষকদের নানা কাজ থেকে নিজেকে নতুন করে ছাত্র করে তুলেছেন সত্যজিৎ। অলংকরণের ক্ষেত্রে কখনও লাইন ড্রয়িং, কখনও জাপানি পেন্টিংয়ের প্রভাব– ক্যালিগ্রাফিতেও বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পাশাপাশি বিজ্ঞাপন, প্রচ্ছদ বা সিনেমায়– সত্যজিৎ নিজেকে পুনরাবিষ্কারের দিকে নিয়ে গিয়েছেন সবসময়।

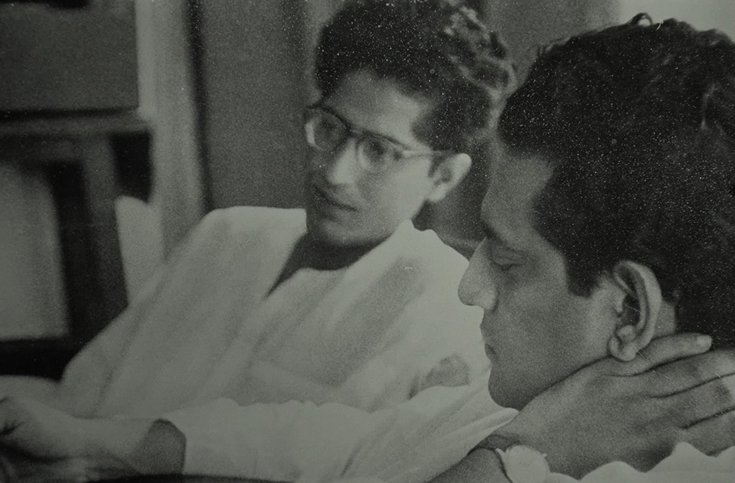

মানিকদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল ‘বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’-এর এক অনুষ্ঠানে। সেদিন আমার ‘হাংরি অটাম’ (১৯৭৪) ছবিটা একটা পুরস্কার পেয়েছিল। মানিকদা আমাকে ডেকে বললেন, ‘গৌতম, তুমি নাকি দারুণ একটা ডকুমেন্টরি করেছ? যে-কারণে অ্যাওয়ার্ড পেলে?’ ‘চেষ্টা করেছি মানিকদা। একেবারে ইনডিপেন্ডেন্ট ডকুমেন্টরি।’ বললেন, ‘একদিন চলে এসো, কথা বলা যাবে।’ আমি দুরু দুরু বক্ষে একদিন সত্যি সত্যিই উপস্থিত হয়েছিলাম ওঁর বাড়ি। কত কী ভেবে গিয়েছিলাম, কী বলবেন মানিকদা, কীভাবে কথা শুরু করব। পৌঁছে দেখি, ‘সন্দেশ’-এর একগাদা কচিকাঁচাদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন তিনি। সেদিন কথায় কথায় মানিকদা বলেছিলেন, ‘আমাদের দেশে তথ্যচিত্র খুব ইগনোরড গৌতম। লোকে দেখতেই পায় না। তুমি কাহিনিচিত্রও করো। কাহিনিচিত্র না করলে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারা যাবে না।’

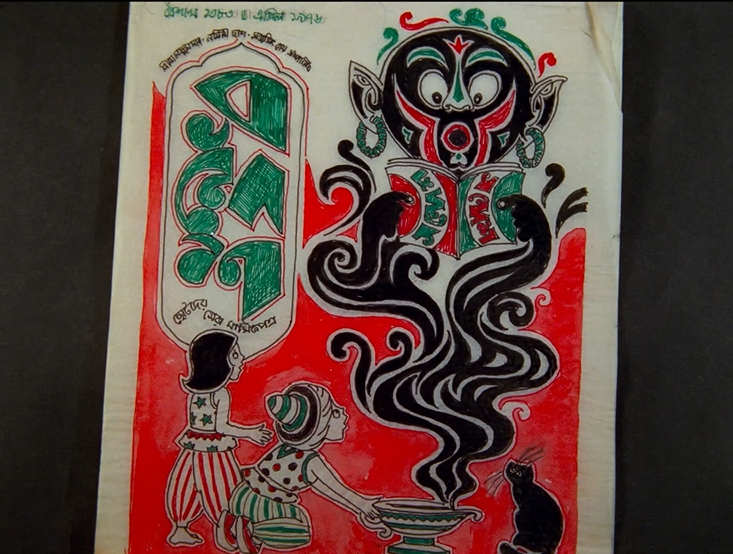

‘সন্দেশ’ পত্রিকা নিয়ে দু’-চার কথা এখানে না-বললেই নয়। কারণ তাঁর লেখালিখি, ছবি আঁকা ও সম্পাদনার একটা বড় অংশ জু়ড়েই এই পত্রিকা। কিন্তু ঠিক কেন? বারবার বন্ধ হয়ে গিয়েও কেন জেগে উঠছে ‘সন্দেশ’ হইচই করে? কীসের তাগিদে?

মানিকদা জন্মেছিলেন বঙ্গীয় নবজাগরণের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত এক পরিবারে। যে পরিবার আমাদের অনেক দিয়েছে, আমরা সামান্যই গ্রহণ করেছি, বেশিটাই পারিনি। আড়াই বছর বয়সেই বাবাকে হারিয়েছিলেন মানিকদা। কিন্তু একটা সময়ের পর, কাকা-পিসি-আত্মীয়স্বজনরা বিপুল প্রভাবিত করেছিল ওঁকে। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর অনেক পরে, ’৬১ সালে আবারও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মানিকদা প্রকাশ করলেন নবপর্যায়ের ‘সন্দেশ’। মনে আছে, আমার মামাবাড়ির একাংশ ছিল ব্রাহ্ম পরিবার। সমস্ত কচিকাঁচাকে ধরে ধরে ‘সন্দেশ’-এর গ্রাহক করা হয়েছিল তখন। সেই ছোটদের ভিড়ে বছর বারো-র আমিও ছিলাম। সন্দেশ-এর এই পর্বের প্রথম সংখ্যার কথা এখনও মনে আছে আমার। লীলা মজুমদারের লেখা ছিল, ছিল সত্যজিৎ রায়ের লেখাও– সম্ভবত এডওয়ার্ড লিয়ারের কোনও অনুবাদ। সঙ্গে বুদ্ধির খেলা, বিজ্ঞান, শিল্পালোচনা ও ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’। এই প্রকৃতির পাঠ শুরু করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তাঁর শান্তিনিকেতনে। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার কিংবা সত্যজিতের সময়– তিনজন নিজের তিন ধরনের সময়েই এদেশের বিপন্ন মূল্যবোধগুলো নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। সদ্য স্বাধীন দেশে কুসংস্কারে ভারাক্রান্ত সমাজে বারবার ভণ্ড ধর্মগুরুদের আবির্ভাব হচ্ছিল, দেখেছেন মানিকদা। আমার ধারণা, এবং সম্ভবত ভুল নই– সন্দেশের উদ্দেশ্য ছিল কিশোরমনকে বিজ্ঞান ও শিল্পের সমন্বয়ে গড়ে তোলা। ছোটদের বুদ্ধিমান করে তোলা তো বটেই! তা করা তখনই সম্ভব, যখন মানিকদা নিজেও সেই শিক্ষার্থীর ভূমিকায় থাকবেন– নিরন্তর পড়াশোনা ও বৈচিত্রের মধ্যে। ‘সত্যজিৎ’ বললে যে রাশভারী গলার স্বর ও বিস্তর লম্বা লোকের কথা মনে পড়ে, মানিকদা আসলে তেমন না– বরং ছেলেমানুষ– সমস্ত তাবড় কাজের পাশাপাশি হয়তো সন্দেশ সম্পাদনা করছিলেন বলেই। এ যেন নিজেকে ছাত্র করে রাখার এক মস্ত উপায়!

‘সন্দেশ’ নবপর্যায় প্রকাশের পর আরও ব্যস্ত হয়ে যান মানিকদা। শুধু নিজের লেখার অলংকরণ তো নয়, অন্য লেখকদের লেখার অলংকরণও করেছেন। আমি সন্দেশের অফিস থেকে একটা বস্তা পেয়েছিলাম, যেখানে মানিকদার বহু অলংকরণ ছিল অগোছালোভাবে। পরে, মানিকদার বাড়িতে সেগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সন্দেশের এই ব্যস্ততার মধ্যেও অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রুফ দেখতেন। কখনওসখনও ছোট একটা প্যারাগ্রাফ জুড়ে দিয়ে লিখতেন– ‘একরম হলে ভালো হয়।’ বিশেষ করে, ছোটদের লেখায়। এত কিছু সময় বের করে কীভাবে যে চালিয়ে যেতেন! সমান্তরালভাবে অনেকগুলো কাজ করতেন একই মনোযোগ সহকারে!

একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আপনি এত সুন্দর কম্পোজিশন করেন, স্টাফ নোটেশন লেখেন– তা সত্ত্বেও একটা সিস্ফোনি কম্পোজ করেন না কেন? তাবৎপক্ষে কয়েকটা সোনাটা?’ মানিকদা বলেছিলেন, ‘পাগল নাকি! এত অসামান্য সব কম্পোজার রয়েছেন। আমি তো ফাংশানাল মিউজিক করি আমার ছবির জন্য।’ এটা ঠিক মানিকদার ‘বিনয়’ নয়। আমি এর মধ্যে খুঁজে পাই সেই ‘নেটিভ উইজডম’! এটা ওঁর কাজ নয়, যতটুকু দরকার, ঠিক করে দেবেন। কিন্তু আমার মতে, মানিকদা যদি সিম্ফনি রচনা করে যেতেন, তাহলে কোনও মিউজিক কম্পোজারের থেকে কম হত না। আরেক দিন, ওঁকে বলেছিলাম, ‘এত ভালো আঁকেন, আপনি তো একটা এগজিবিশন করতে পারেন!’ মানিকদা প্রায় আঁতকে উঠলেন! ‘চারপাশে এত বড় বড় শিল্পী, আমার এগজিবিশন কে দেখবে!’ উনি নিজে দুরন্ত দাবা খেলতে পারতেন! তাই হয়তো ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’র জন্য অকল্পনীয় মাপের গবেষণা করেছিলেন! কারণ ছবিতে প্রতিটা দাবার চালই তো ছিল প্রতীকী। প্রত্যেকটি পোশাক থেকে শুরু করে, ঘরের জালিগুলো কীরকম হবে– সবেতেই ছিল মানিকদার গভীর পড়াশোনার ছাপ। স্ক্রিপ্টের পাশে তো সেসব আঁকাও রয়েছে বহু। ওঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, বলা চলে একেবারে ‘মণিকাঞ্চন যোগ’। সুব্রত মিত্র, বংশী চন্দ্রগুপ্তরা। এবং যাঁর কথা না বললেই নয়, বউদি– বিজয়া রায়। কস্টিউমের মূল কাজটা করে দিতেন তিনি বহু সময়। সত্যজিতের সৃষ্টিশীল জীবনে ওঁর ভূমিকা অতুলন। সত্যজিতের সমস্ত গান, কম্পোজিশনের প্রথম শ্রোতা ছিলেন তিনি। বউদি চমৎকার গান গাইতেন। প্রচুর রেকর্ডও করেছেন।

আসলে মানিকদার ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি ছিল অসম্ভব টান। সেই কৈশোর-যৌবন থেকেই রাতে, বিছানায় শুয়ে সংগীতের স্টাফ নোটেশন পড়তেন। বেটোফেন থেকে বাখ– কে না ছিল তাঁর তালিকায়! এসবের মধ্যে মানিকদার খুব প্রিয় ছিল গ্রেগোরিয়ান চ্যান্ট। একদিন একটা ফোন করেছি ওঁকে। বললাম, ‘মানিকদা, আপনার সঙ্গে দেখা করা দরকার।’ যে দেখা করার কথা বললেই, উনি মূলত দুটো সময় বলতেন। হয় খুব ভোরবেলা, নয়তো বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ একটা সময় দিতেন। আমি সাড়ে চারটের সময় গিয়ে দরজার বাইরে থেকেই শুনতে পাচ্ছি গ্রেগোরিয়ান চ্যান্ট বাজছে। বিকেলের এই সময়টা ছিল ওঁর সংগীত শোনার সময়। দরজা খুলেছিলেন মানিকদা নিজেই। সকলেই বোধহয় জানেন, শরীর অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত উনিই দরজা খুলতেন। গিয়ে বসলাম ভেতরে। বললাম, ‘মানিকদা, গ্রেগোরিয়ান চ্যান্ট শুনছেন, এটা তো খুব প্রিয় ছিল কৈশোরে।’ ওঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, ‘এখনও প্রিয়। ওই জন্য শুনছি!’ ছেলেবেলার যে সংগীতপ্রিয়তা বা সংগীত শোনার বোধ– তাকে তিনি ছেড়ে আসেননি। বরং, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। নিজেকে বারেবারে ঝালিয়ে নিয়েছেন সংগীতে, ছবিতে, ফিল্মে।

ফিরে আসি আমাদের সিনেমার কথায়। আয়ান রশিদ খান; গত পর্বে তাঁর একটা পরিচয় পেয়েছিলেন, তিনি একটা ডকুমেন্টরি করেছিলেন ‘সেভেন্থ ম্যান’। প্রতি সপ্তম মানুষের মধ্যে একজন মুসলিম, তাঁরা কেমন আছেন– এই নিয়েই ছবি। চমৎকার তথ্যচিত্র! পাশাপাশি আমার ছবি ‘দখল’ (১৯৮২) সেসময়ই স্বর্ণকমল পেল। রশিদ আর আমি গেলাম মানিকদার বাড়ি– রশিদেরই উদ্যোগে। মানিকদা দেখামাত্র বললেন, ‘আরে! এবারে তো দেখতেই হবে তোমার ছবি। তুমি তো সবাইকে হারিয়ে দিয়ে প্রাইজ পেয়ে গেছো!’ তারপর ওই গুরুগম্ভীর গলায় হাসির ফোয়ারা!

………………………………….

দরদরিয়ে ঘামছি আর অপেক্ষায় করছি মানিকদার। একটা ট্যাক্সি এসে আমাদের সামনেই দাঁড়াল। ট্যাক্সির দরজা খুলে উদয় হলেন মানিকদা। ‘এই-ই যে! গাড়িটা বোধহয় বাড়ির লোকেরা নিয়ে গিয়েছে। দেখলাম দেরি হয়ে যাবে, তাই ট্যাক্সি ধরেই চলে এলাম।’ রশিদ যেহেতু পুলিশের লোক, গাড়িটাড়ি ম্যানেজ করা ওঁর কাছে নস্যি– আপত্তি করে বললেন, ‘ট্যাক্সি করে এলেন কেন, আমাকে বললে তো–’ মানিকদা, ওঁর কথা কেটে বললেন, ‘এসব নিয়ে কোনও কথা নয়, চলো, ছবি দেখি।’

………………………………….

আমার ছবি ১ ঘণ্টা ১২ মিনিটের, রশিদের ছবি ১ ঘণ্টার। ইন্ডিয়া ল্যাব-এ একটা প্রোজেকশনের ব্যবস্থা করা হল। মানিকদাকে দেখানো হবে। প্রথমে রশিদের ছবি, পরে আমার। ছবি দেখানোর দিন মনে আছে বেশ গরম ছিল। দরদরিয়ে ঘামছি আর অপেক্ষায় করছি মানিকদার। একটা ট্যাক্সি এসে আমাদের সামনেই দাঁড়াল। ট্যাক্সির দরজা খুলে উদয় হলেন মানিকদা। ‘এই-ই যে! গাড়িটা বোধহয় বাড়ির লোকেরা নিয়ে গিয়েছে। দেখলাম দেরি হয়ে যাবে, তাই ট্যাক্সি ধরেই চলে এলাম।’ রশিদ যেহেতু পুলিশের লোক, গাড়িটাড়ি ম্যানেজ করা ওঁর কাছে নস্যি– আপত্তি করে বললেন, ‘ট্যাক্সি করে এলেন কেন, আমাকে বললে তো–’ মানিকদা, ওঁর কথা কেটে বললেন, ‘এসব নিয়ে কোনও কথা নয়, চলো, ছবি দেখি।’ ছবি দেখলেন। ছবি দেখার পর মানিকদার প্রায় অবধারিত বাক্যপ্রয়োগ ছিল: ‘একদিন এসো, কথা বলা যাবে।’

‘অন্তর্জলী যাত্রা’ (১৯৮৭) যখন করার কথা ভাবি তখন একদিন মানিকদার বাড়ি গিয়েছি। ‘‘তোমার সাহস তো বেড়ে! তুমি কমলবাবুর ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ করবে!’’ বললাম, ‘না মানিকদা, ওই চেষ্টা করব আর কী।’ বললেন, ‘করো করো, এ তো দারুণ চ্যালেঞ্জিং কাজ হবে!’ অন্তর্জলীর কাজ শেষ হল। নন্দনে স্পেশাল স্ক্রিনিংও হল একটা। যাবতীয় ফিল্মমেকার ও সাহিত্য জগতের লোকজন এসেছিলেন। কিন্তু কী কাণ্ড! ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র মুক্তি আটকে দিল সেন্সর বোর্ড! আসলে, ’৮৭ সালে যখন সাগরদ্বীপে শুটিং করছি অন্তর্জলী যাত্রার তখন রাজস্থানে রূপ কানোয়ারের ঘটনাটা ঘটে। ফলে এই বিষয়টা নিয়ে ভয়ংকর সেনসেশন তৈরি হয় ভারত জুড়ে। সেন্সর বোর্ডের একজন ছিলেন নির্মাল্য আচার্য। তিনি গিয়ে মানিকদাকে বলেন যে, আমার ছবিটা সেন্সরে আটকে গিয়েছে। মানিকদা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে ডেকে বলেছিলেন ছবিটা ‘রিভাইজিং কমিটি’তে পাঠাতে। এদিকে সেন্সরে আটকানোর খবরটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হল ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ নিয়ে সত্যজিৎ-মৃণাল-তপন সিনহার বক্তব্য। এম. জে. আকবর ‘দ্য টেলিগ্রাফ’-এ সেন্সর বোর্ডের এই মূর্খামি নিয়ে একটা পোস্ট এডিটও লিখেছিলেন। মানিকদা ছাড়া এত কিছু হত না। একজন তরুণ ছবি-করিয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন এই মাপের একজন বর্ষীয়ান পরিচালক! মৃণালদাও একইরকম স্নেহপরায়ণ ছিলেন তরুণ ফিল্মমেকারদের প্রতি। আমার ‘হাংরি অটাম’ ছবির জন্য, নিজে গ্যারেন্টার হয়ে ১০ হাজার টাকার লোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ইউকো ব্যাঙ্ক থেকে।

মানিকদা জীবনের উপান্তে এসে ‘জাগরণ’ নামের ছবির একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করেন। কিন্তু কী আশ্চর্য এই ভারত। মানিকদা– জগদ্বিখ্যাত সত্যজিৎ রায় প্রোডিউসার পাচ্ছিলেন না! মনে করুন, গেরার্ড দেপার্দু এসে ‘শাখা প্রশাখা’র (১৯৯০) প্রযোজক হয়েছিলেন। এনএফডিসি প্রযোজনা করেছিল ‘আগন্তুক’ (১৯৯১)। আজকে বুঝতে পারি, বাজারটা হঠাৎ দ্রুত বদলে গিয়েছিল। ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের চেন। সেখানে সত্যজিৎ রায়ও কিস্যু নয়! মার্কেট ইকোনমি সর্বক্ষণ হাত নাড়ছে, প্রলুব্ধ করছে, ব্যস্ত রাখছে। এহেন সময়, মানিকদা ‘এনএফডিসি’তে আবেদন করেছেন ছবি করবেন বলে। অর্থাৎ, প্রযোজকের ভূমিকা পালন যদি এনএফডিসি আরেকবার করে। হাতে-লেখা স্ক্রিপ্ট, জেরক্স কপি খোদ আমার বাড়িতে এল পোস্টে। কারণ আমি তখন এনএফডিসি-র বোর্ড মেম্বার। ফোন এল। মানিকদার। বললেন, ‘আমার স্ক্রিপ্টটা ভালো লাগলে পাশ করে দিও।’ আমার ধরণি দ্বিধা হও দশা! মানিকদা এ কী বলছেন! বললাম, ‘আপনাকেও স্ক্রিপ্ট পাঠাতে হবে! আমি তো আপনার স্ক্রিপ্ট পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম!’ মানিকদা বললেন, ‘এটা সিস্টেম, কিছু করার নেই গৌতম। কিন্তু জানি না ছবিটা যেভাবে ভেবেছি, করে উঠত পারব কি না। ওরা তো এখন আর আউটডোর করতে দেয় না। তার ওপর শুনছি চিকিৎসার কারণে বিদেশ যেতে হবে!’ অভিমান, চাপা ক্ষোভ আর নালিশ– টের পেয়েছিলাম সেদিন ওঁর ওমন ভারী গলায়।

শেষের দিকে সত্যিই তো, মানিকদা, অসুস্থ হওয়ার জন্য আর আউটডোর করতে পারতেন না। ডাক্তার থাকতেন সঙ্গে। তাও তিনটে ছবি করেছিলেন। ইনডোরেই। ‘গণশত্রু’, ‘শাখাপ্রশাখা’ ও ‘আগন্তুক’– তিনটে ছবিতেই বোঝা যায়, শতাব্দী ফুরোচ্ছে, বিশ্বজুড়ে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে তো বাড়ছেই, মানুষ মানুষকে ধ্বংস করছে। ইরাক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কুসংস্কার ভিড় বাড়াচ্ছে এই দেশের জনসাধারণের মনে। মানিকদা তৈরি করলেন ইবসেনের নাটক অবলম্বনে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ‘গণশত্রু’। ‘শাখাপ্রশাখা’র থিম হিসেবে নির্বাচন করলেন উঠতি বড়লোকদের লোভ ও দুর্নীতি। ‘আগন্তুক’-এ তিনি ফিরে গেলেন আলতামিরা গুহায়। মনমোহন মিত্রকে (ছবিতে উৎপল দত্ত) দিয়ে সে ছবিতে বলালেন, আমি আর পেইন্টিং করিনি। কারণ ওই বাইসন আঁকতে পারবেন না।

জীবিত থাকলে মানিকদাকে জিজ্ঞেস করতাম, এটা কি শুধুই মনমোহন মিত্রের কথা, নাকি আপনারই?

হয়তো এই শেষ তিন ছবিতে দারুণ সিনেম্যাটিক কর্মকাণ্ড মানিকদা ঘটাননি, কিন্তু উনি চেয়েছিলেন কিছু কথা বলতে। যে কথা বলা জরুরি বলে মনে করেছিলেন তাঁর মতো পরিচালক। ‘আগন্তুক’-এ দেখাচ্ছেন সভ্য কারা? প্রশ্ন করেছেন, যারা সুইচ টিপে শহরকে ধ্বংস করে দিতে পারে? শতাব্দী বদলের আগেই শতাব্দী পেরিয়ে যে নতুন ক্ষয়াটে পৃথিবী তৈরি হতে চলেছে, তার ইঙ্গিত রেখে যাচ্ছেন তিনি। আকিরা কুরোসাওয়ার শেষের দিকের ছবিতেও এই একই চিন্তন। ভবিষ্যতের পৃথিবী কোনদিকে যাচ্ছে? টেকনোলজির ফুলেফেঁপে ওঠার পাশাপাশি মানবতার ক্রমরুগন শরীর– তা নিয়ে বিপন্ন বোধ করছিলেন কুরোসাওয়া। মনে পড়ে, এই সময়ই দেখেছিলাম মানিকদার টেবিলে টলস্টয় আর দস্তয়েভস্কি-র বই। ‘পড়ছেন আবার?’ মানিকদা বললেন, ‘কত অল্প বয়সে পড়েছিলাম, এখন পড়ছি আবার এবং নতুন করে আবিষ্কার করছি।’ বদলে যাওয়া এই পৃথিবীতেও ধ্রুপদী সাহিত্যে থেকে নতুন অনুষঙ্গ খুঁজছেন মানিকদা, বুঝেছিলাম।

‘পদ্মনদীর মাঝি’ (১৯৯৩) করব ঠিক করেছিলাম। খবর পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন মানিকদা। বলেছিলেন, ‘জানো, আমার করার কথা ছিল। বইটা এখনও আছে। দাগ দেওয়া।’ কিন্তু ওঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি কারণ, দীর্ঘদিন যাতায়াত বন্ধ ছিল। পরে বাংলাদেশ হয়, আমরা পদ্মানদীকে ফিরে পাই। শুটিং হয়েছিল সারা বছর ধরে, প্রতিটা ঋতুতে। স্থিরচিত্রগ্রাহক নিমাই ঘোষ শুটিংয়ের প্রতিটা স্টিল দেখাতেন মানিকদাকে। পদ্মানদীর প্রধান চরিত্র ‘কুবের’ করেছিলেন রাইসুল ইসলাম আসাদ, আর প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান– যিনি আগে ঋত্বিক ঘটকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ও প্রযোজনা করেছিলেন। পাশাপাশি এ ছবির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যও পেয়েছিলাম। একবার তিনজন মিলে গিয়েছিলাম মানিকদার বাড়িতে। ওই একটিই ছবি আমার মানিকদার সঙ্গে। তিনজন দাঁড়িয়ে, মানিকদা বসে। মানিকদা বলেছিলেন, ‘আমি দেখেছি ছবিগুলো নিমাইয়ের কাছে। তোমার কাজ কদ্দুর?’ বলেছিলাম যে, ‘প্রায় শেষ করে এনেছি। মাস কয়েকের মধ্যে রেডি হয়ে যাবে।’ ‘শেষ করো কাজ, আমি তোমার ইন্টারন্যাশনাল পোস্টারটা করে দেব।’ মনে মনে কী প্রবল আনন্দ নিয়ে যে ফিরেছিলাম, সত্যজিৎ রায় আমার ছবির পোস্টার করে দেবেন!

কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রথমবার দেখানো হয়েছিল ‘পদ্মানদীর মাঝি’। না, মানিকদা পোস্টারটা করে দিতে পারেননি। করেছিল বাবু– সন্দীপ রায়। চমৎকার করেছিল পোস্টারখানা। করেছিল, কারণ মানিকদা চলে গিয়েছিলেন পদ্মানদীর কাজ ফুরনোর আগেই।

মৃত্যুর পরে, মানিকদাকে নিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র করার কথা ভেবেছিল ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু কে করবে সে কাজ? সত্যজিৎ যখন ‘মহানগর’ তৈরি করছেন, সেসময় বি. ডি. গর্গ একটা তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন সত্যজিৎ নিয়ে। চমৎকার সেটি। তথ্যচিত্র করেছিলেন শ্যাম বেনেগালও। উৎপলেন্দু চৌধুরীও সত্যজিতের মিউজিক নিয়ে আরেকটি তথ্যচিত্র করেছিল।

এবার পালা পড়ল আমার। আমার সৌভাগ্য যে, বিজয়া রায় ও সন্দীপ রায় আমার কথা ভেবেছিলেন। হয়তো আমাকে স্নেহ করতেন মানিকদা, পরিচিত ছিলেন আমার কাজের সঙ্গে– সেজন্যই। অবশ্য ওঁর ইউনিটের নানা মানুষের সঙ্গেও কাজ করেছি। অশোক বসু আমার শিল্পনির্দেশক ছিলেন, নিমাই ঘোষ ছিলেন আমার অনেক ছবির স্থিরচিত্রগ্রাহক। ফলে পরিচয়ের নানা ডালপালা বেরিয়েছিল অনেক দিনই। কিন্তু আমার কাছে যখন মানিকদার তথ্যচিত্রের দায়ভার এসে পড়ল, ভাবতে থাকলাম, কী করতে পারি আমি? এমন মাপের মানুষ, তাঁর এই বিরাট বিপুল কর্মকাণ্ড, কোনও এক মাধ্যমে থিতু নয় যাঁর প্রতিভা– কীভাবে ধরব তাঁকে ৩৫ মিলিমিটারে?

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে, হঠাৎই একদিন মনে হল মানিকদার ঘরটায় একবার যাওয়া উচিত। অবশ্য যদি বউদি ও বাবু অনুমতি দেয়। বউদি বললেন, ‘দেখো না, কী চাও তুমি।’ পুনুদা– রমেশ সেন– যিনি ‘পথের পাঁচালী’ থেকে সহকারী হিসেবে ছিলেন মানিকদার সঙ্গে, কাজ করেছেন আমার ছবিতেও, তাঁকে বলেছিলাম, ‘পুনুদা, আপনাকে কিন্তু থাকতেই হবে এই ছবির সঙ্গে’। তিনি এককথায় রাজি!

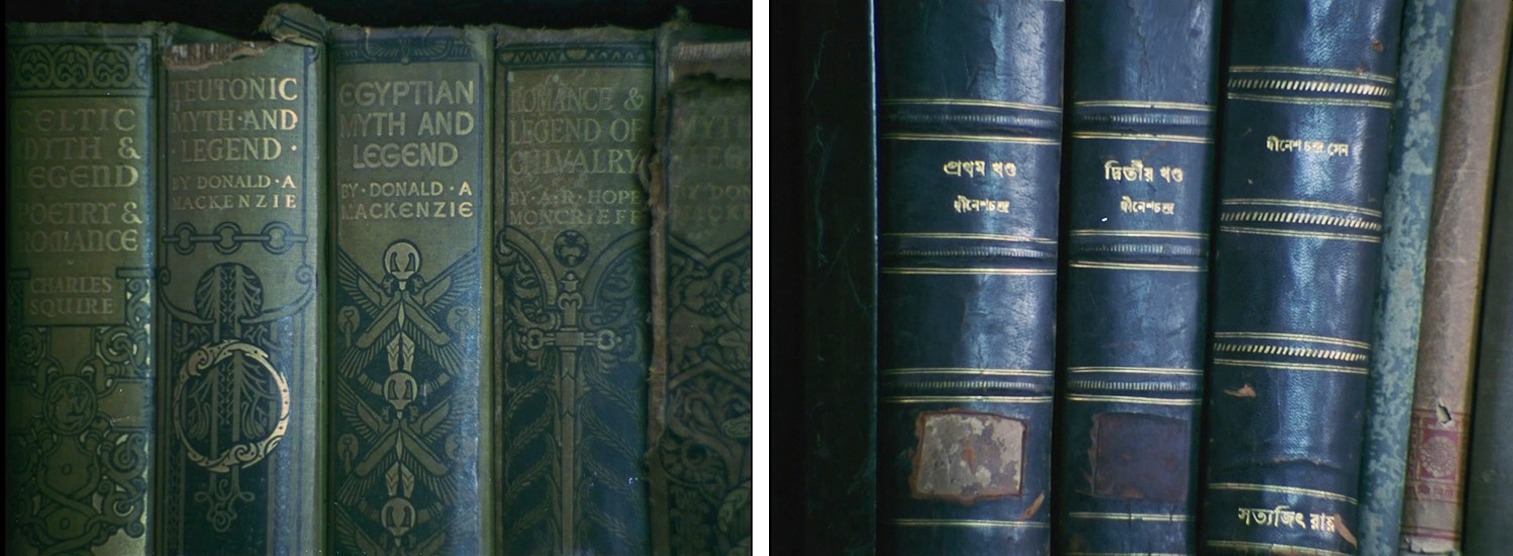

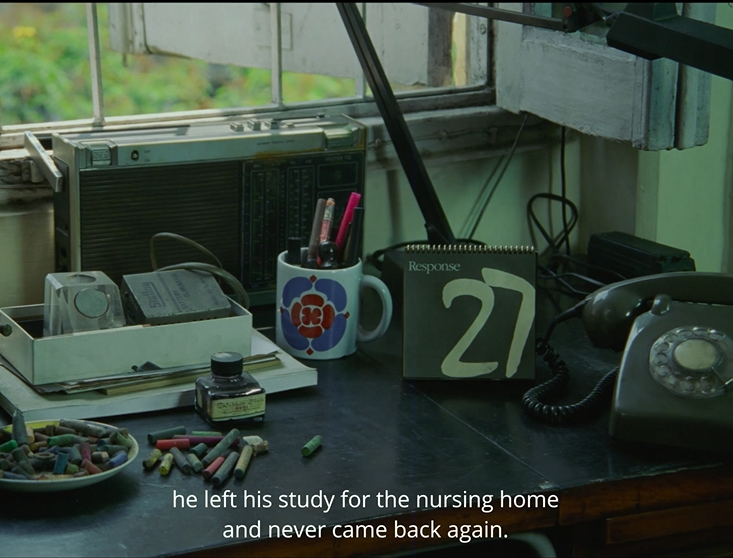

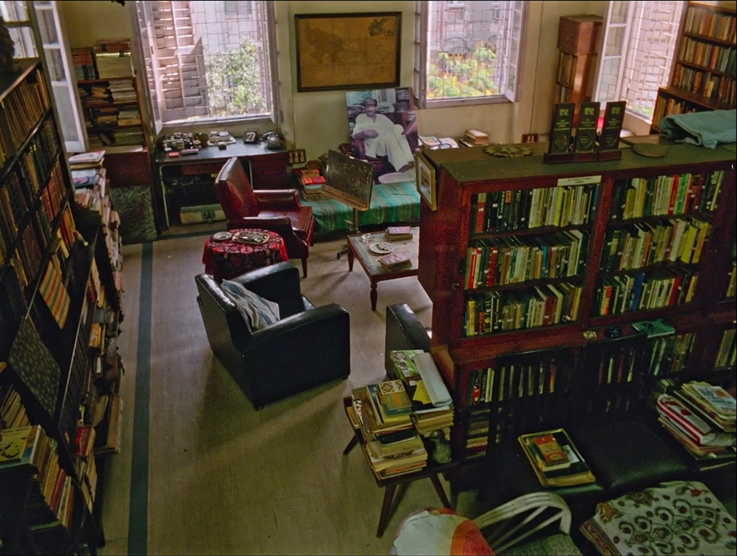

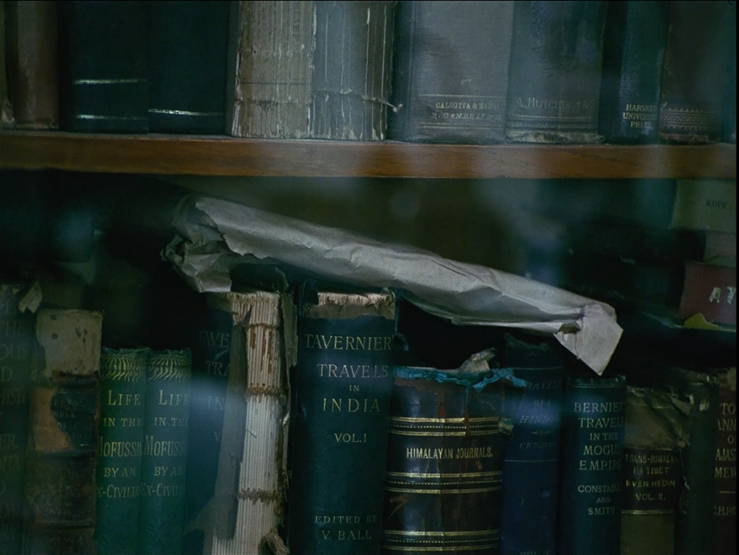

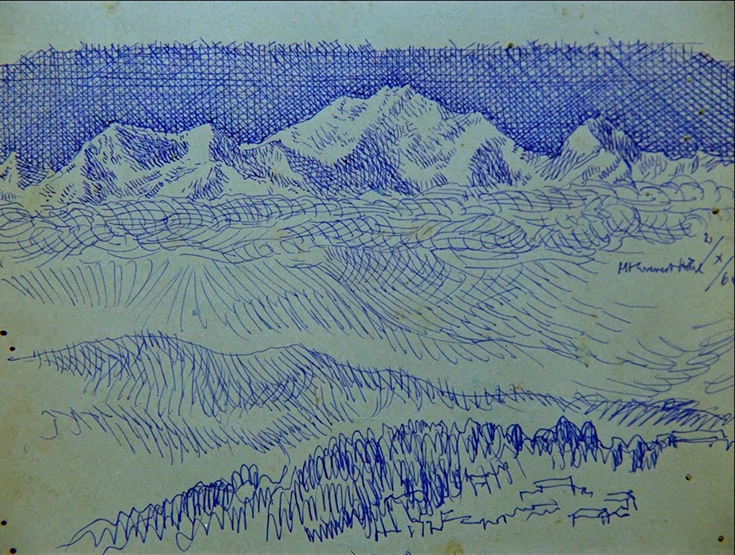

মানিকদার ওই ঘরে স্বাভাবিকভাবেই অনেকবার গিয়েছি। ঘরে ঢুকে দেখলাম, মানিকদার চলে যাওয়া সেই ঘরে ইজেলের রং-ব্রাশও নড়চড় হয়নি। সবই অবিকল। কিন্তু সেই ব্যারিটোন কণ্ঠ, লম্বা লোকটা? নেই? বাকি কিছু দেখে তা বিশ্বাসই হচ্ছে না। শঙ্খবাবুর কবিতা মনে পড়ে যাচ্ছে লিখতে লিখতে: ‘ছিল নেই, মাত্র এই।’ আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। কত কথা, কত হাসিঠাট্টা এই ঘরে। গল্পগুজবে হেসে উঠছেন, পাশাপাশি ‘সন্দেশ’-এর জন্য অলংকরণও চলছে। এখন সব অলীক! মানিকদার বইগুলো ঘেঁটে দেখতে লাগলাম। মনে পড়ল, মানিকদা জীবৎকালেও বহুবার নানা বইপত্রিকার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। একবার এক হিমালয়ান জার্নাল নিয়ে বলেছিলেন, ‘এটা কিনে নাও, দারুণ।’ আমিও কিনে পড়েছিলাম তা। মানিকদার বেঁচে থাকার সময় ওঁর বইয়ের তাক ততটা মন দিয়ে ঘেঁটে দেখা হয়নি। এই সময়টায় ওঁর বইগুলো হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছিল। লোকটার কত বিচিত্র বিষয়ে যে আগ্রহ, বুঝতে পেরেছিলাম এই বইয়ের তাক দেখেই। পেয়েছিলাম, ‘পদ্মানদীর মাঝি’ বইখানাও। বইয়ের মধ্যে দাগ দিয়ে সযত্নে ‘ডে ওয়ান’, ‘ডে টু’, ‘ডে থ্রি’– করে লিখে রেখেছেন মানিকদা।

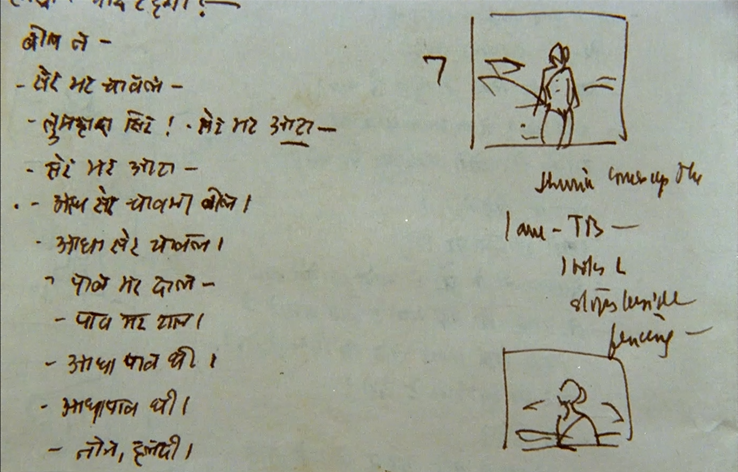

একদিন ওঁর ঘর পায়চারি করতে করতেই পুনুদাকে জিজ্ঞেস করি, ‘পুনুদা, মানিকদার বিখ্যাত খেরোর খাতাগুলো কোথায়?’ বলে রাখি, ‘অপরাজিত’ ছবির সময় থেকে, লাল খেরোর খাতায় স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু করেছিলেন মানিকদা। ‘পথের পাঁচালী’র সে অর্থে কোনও খেরোর খাতা ছিল না। শেষ ছবি ‘আগন্তুক’ পর্যন্ত মানিকদার এই অভ্যেস জারি ছিল। যে ছবিগুলো বাস্তবায়িত হয়নি, সেসবেরও খেরোর খাতা ছিল। খাতাগুলোয় শুধু স্ক্রিপ্ট নয়, এখনকার ভাষায় যাকে বলে ‘ওয়ার্ক স্টেশন’ তৈরি করেছিলেন মানিকদা। হরেকরকম নোট, স্কেচ, ছবির লোগো– আসলে যখন যা মাথায় আসছে, লিখে রাখতেন মানিকদা। কখনও শিল্পনির্দেশনা নিয়ে, কখনও-বা পোশাক নিয়ে। সেই ‘খেরোর খাতা’ হাতে পেলাম। অবাধ স্বাধীনতা দিলেন বউদি ও বাবু। শুধু একটাই বক্তব্য, যত্নে রাখতে হবে খাতাগুলো। দেখতে দেখতে ‘খেরোর খাতা’টাই আমার কাছে হয়ে উঠল আস্ত মানিকদা! এবং স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, এই খাতাগুলোই মানিকদাকে পুনরাবিষ্কার করার চমৎকার একটা মাধ্যম হতে পারে। একটা পথ, খুঁজে পেয়ে গেলাম মনে হল। চলতে তো শুরু করি, দেখা যাক, কী হয়, কোন পথে যাই।

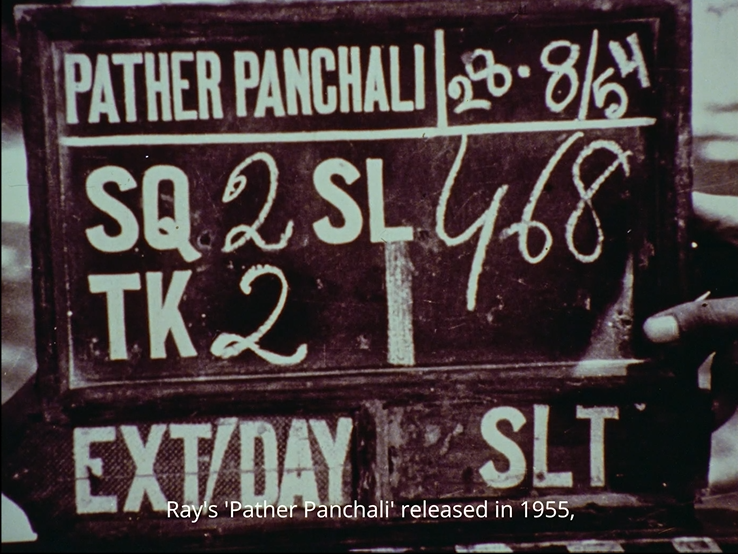

অনেক দিন পড়ে থাকলাম ‘খেরোর খাতা’ নিয়ে। তৈরি হল স্ক্রিপ্ট। মানিকদার ‘খেরোর খাতা’র নেপথ্যে ছিল সুকুমার রায়ের হিজিবিজি বা জাবেদা খাতা। আরেকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, জঁ রেনোয়ার কলকাতায় আসা। বংশী চন্দ্রগুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্তর কাজ করতেন ওঁর সঙ্গে। হরিসাধন দাশগুপ্তই রেনোয়ার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন মানিকদাকে। ডি জে কেমারে শনি-রবিবারের ছুটি ছিল, মানিকদা সেই দু’দিন রেনোয়ার শুটিংয়ে হাজির হতেন। রেনোয়া বলেছিলেন, ‘তোমাদের এই গ্রামবাংলায় অনেক উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। উপাদানগুলো নিয়ে ছবি করার চেষ্টা করো। তবে অনেক বেশি উপাদান এনো না। তাতে ছন্দপতন হয়।’ এ কথা আজীবন মেনে চলেছেন সত্যজিৎ। প্রথমে মানিকদা ভেবেওছিলেন, ‘দ্য প্রিজনার অফ জেন্দা’-র বঙ্গীকরণ করবেন ওঁর ছবিতে। তিনি শুরু করলেন অন্য পথে ভাবতে। ‘আম আঁটির ভেঁপু’র অলংকরণ করতে গিয়ে সেই পথটা খুঁজে পেলেন তিনি। ফলে ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম সিনেমা ও ইংল্যান্ডযাত্রা।

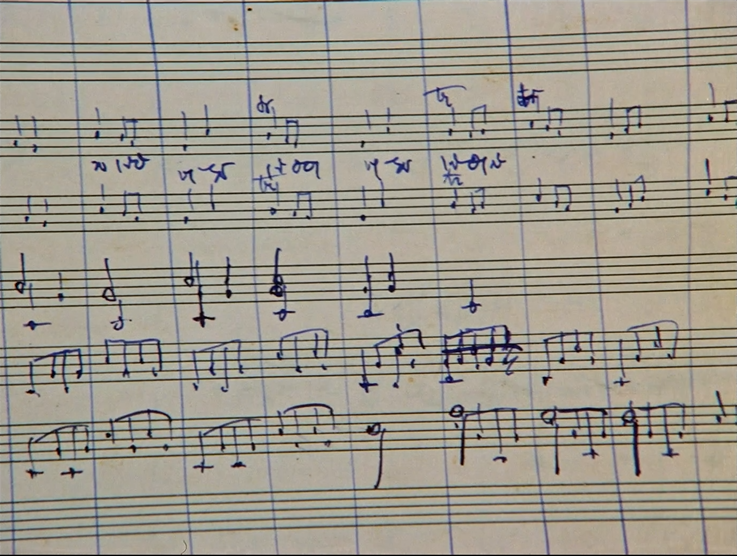

ছবির প্রবাহ চলতে থাকে। একের পর এক ছবি। রবীন্দ্র শতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের ওপর একটা তথ্যচিত্র নির্মাণ। কাছাকাছি সময়ই বেরল নবপর্যায় ‘সন্দেশ’। মানিকদা বানালেন ‘তিনকন্যা’– প্রথম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তাঁর। তার আগে রবিশঙ্কর, বিলায়েত খাঁ, আলি আকবর খাঁ মিউজিক করেছেন ওঁর ছবির জন্য। ‘তিনকন্যা’র পর, ‘অভিযান’-এর খেরোর খাতার স্ক্রিপ্ট যখন দেখছি, লক্ষ করলাম, স্ক্রিপ্টের পাশে স্টাফ নোটেশনে একটা পিস লেখা। মানে ‘থিম মিউজিক’ ভেবে ফেলেছেন যখন স্ক্রিপ্ট তৈরি করছেন তখনই! কখনও-সখনও এই খেরোর খাতায় দেখেছি, অভিনেতাদের স্কেচ আঁকা। অনেক সময়, পাশে ঠিকানা, তাঁদের ফোন নাম্বারও।

স্ক্রিপ্ট এগোচ্ছে, এদিকে তাঁর নানাবিধ চিন্তার কথা লিখে রাখছেন, যা স্ক্রিপ্টের বাইরেও। সেভাবে তো উনি ডায়েরি লেখেননি। ‘অপুর পাঁচালী’ কিংবা ‘একেই বলে শুটিং’-এ একরকম দিনবিবরণীর ছাপ পাওয়া যায় যদিও। আমার ধারণা, খেরোর খাতাগুলোতেই মানিকদার মনের ওঠাপড়া, চিন্তনপ্রক্রিয়া– সব লুকিয়ে রয়েছে। একসময় নদীর তট এঁকেছেন লাইন ড্রয়িংয়ে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের, সিল্যুয়েটে। নিচে লেখা: ‘এখন তোমাকে চাই।’

বিস্ময়করভাবেই, খেরোর খাতায় একটা লাইন ধ্রুবপদের মতো ঘুরে ঘুরে ফিরে এসেছে। হয়তো এক বছর, বা দু’-তিন বছর পরপরই। দুটো দাগ দু’পাশে, মাঝে লেখা: ‘আমি জানি না।’ কী জানেন না সত্যজিৎ? আবার কোথাও লিখছেন, ‘তোমাকে কীভাবে বলব বা কীভাবে লিখব, আমি জানি না।’ এগুলো কি ওইরকম মাপের এক শিল্পীর মনের দ্বন্দ্ব, না কি জানার ইচ্ছে? মানিকদা বরাবর নাস্তিক ছিলেন। মহাবিশ্বের কতটুকু তিনি জানেন বা জানেন না, সে নিয়ে কৌতূহল ছিলেন। শেষের দিকে একটা দুটো গল্পে নিজের সঙ্গেই যেন কথোপকথন চলছে তাঁর এই বিশ্বরহস্য নিয়ে।

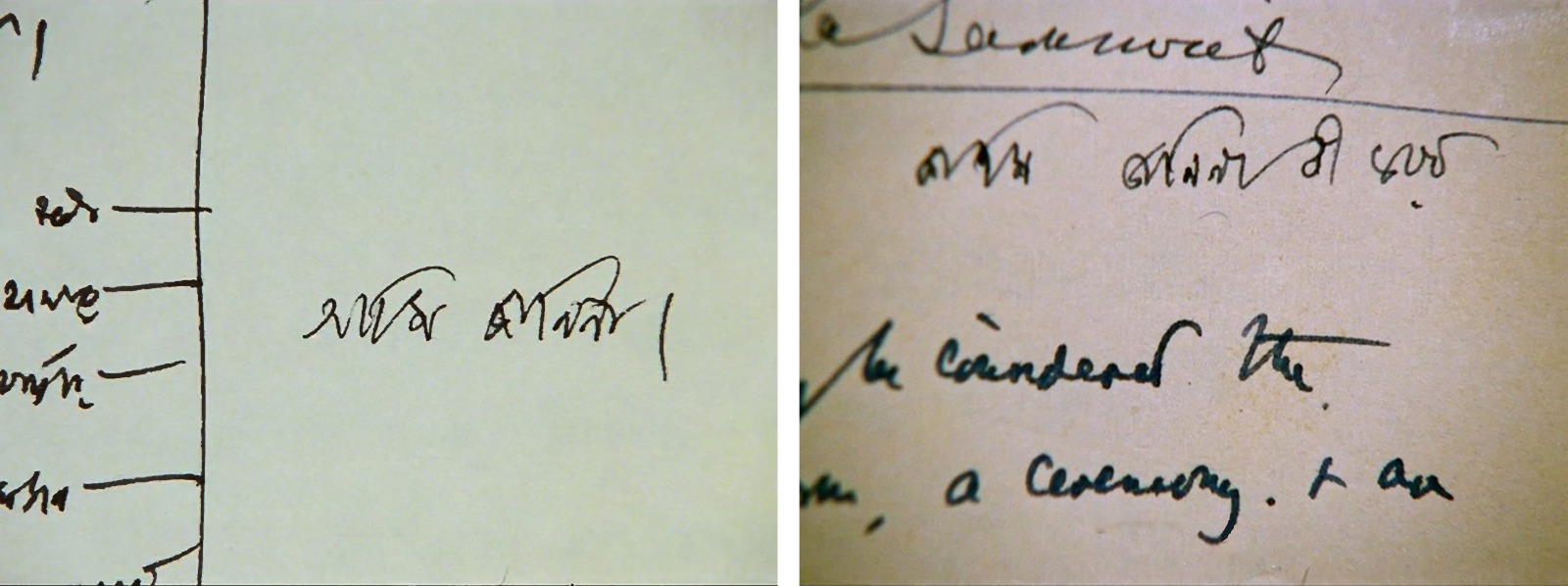

‘সদগতি’ (১৯৮১) মানিকদার হিন্দি ছবি। মুম্বইনিবাসী অমৃত রাই সত্যজিতের ইংরেজি স্ক্রিপ্ট থেকে হিন্দি করেছিলেন। ‘সদগতি’-র খেরোর খাতার একজায়গায় দেখছি, দেবনাগরীতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্র্যাকটিস করছেন তিনি। শেষের দিকে একটা পুরো সিন নিটোল দেবনাগরীতে লিখেছিলেন। প্রশ্ন হল, কোনও দরকার ছিল কি এরকম করার? সংলাপ লেখা তো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, মানিকদার হয়তো মনে হয়েছিল, কেন শিখতে পারব না? এবং তিনি শিখে ফেললেন এত দ্রুত! মাত্র দেড়-দু’মাসের মধ্যেই। দেবনাগরীর অক্ষরের মধ্যে যে অপূর্ব ছাঁচ, তা হয়তো ক্যালিগ্রাফার সত্যজিৎ রায়কে টেনেছিল।

বুদ্ধদেব বসুর কাহিনি অবলম্বনে একটা ছবি করার পরিকল্পনা করেছিলেন মানিকদা। ‘একটি জীবন’। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে। পরে, রাজা মিত্র ছবিটা করেন। মানিকদার এই খেরোর খাতাটা খুব মজার। প্রথমেই কাস্টিং ঠিক করে ফেলেছিলেন। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় করবেন হরিচরণবাবুর রোল। স্কেচে একেবারে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়েরই ছবি, শুধু একটি টিকি রেখেছেন। স্ক্রিপ্টে ছিল দু’টি ভাগ। একভাগে রচনা করছেন বঙ্গীয় শব্দকোষ। অ-আ অনুক্রমে। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ ধরে ধরে। এবং তা কতদিনে শেষ হয়েছে– বছর ধরে একটা তালিকা। সাংঘাতিক গবেষণার সেই কাজ দেখলে থ মেরে যেতে হয়। এরই পাশাপাশি, ডানদিকের কলামে ওই পর্বের ভারতবর্ষে এবং বিশ্বজুড়ে সামাজিক-রাজনৈতিক বদলের ঘটনার সময়পঞ্জি। ছবিটা হলে যে কীভাবে করতেন, এই একটা সামান্য ইঙ্গিত থেকেই বোঝা যায়। নিঃশব্দে শান্তিনিকেতনে বসে একজন শব্দকোষ তৈরি করছেন, আর সারা পৃথিবীতে রাজনৈতিক উত্থান-পতন হচ্ছে। দুরন্ত একটা রাজনৈতিক ছবি হয়তো পাওয়া যেত মানিকদার হাত থেকে!

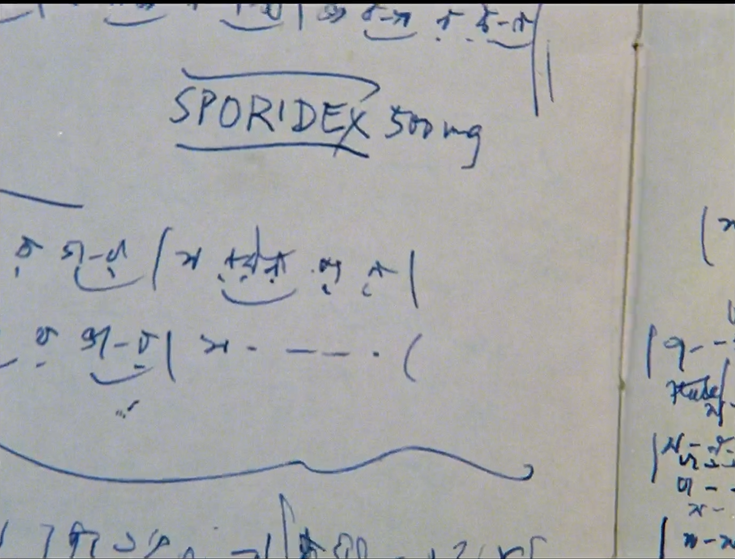

শেষদিকের যে ‘খেরোর খাতা’, তা দেখতে দেখতে মন বিষণ্ণ হয়ে আসে। সেখানে এতদিনের মানিকদাকে পাওয়া যায় না। পুঙ্খানুপুঙ্খ লেখা-আঁকা নেই। খাতায় স্থান অধিকার করে আছে নানা ওষুধের নাম। এত উজ্জ্বল একটা মানুষ– যার ‘খেরোর খাতা’ ছিল বহুরূপে বাঙ্ময়, তা যেন হঠাৎ ধূসর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কী করে শেষ করব এই তথ্যচিত্র? মানিকদারই সেই লেখা: ‘আমি জানি না।’– এবার যেন আমারও পিছু নিয়েছে। এই যে মহাজীবন, দার্জিলিংয়ের ছোটবেলা থেকে বিশপ লেফ্রয় রোড অবধি– বিজ্ঞাপনশিল্পী, প্রচ্ছদশিল্পী, সাহিত্যিক, ফিল্মমেকার সত্যজিৎ রায়। ‘খেরোর খাতা’র কোন অংশ হুবহু রেখেছেন, আর কোন অংশ বদলে ফেলেছেন– তা দেখিয়েছিলাম এই তথ্যচিত্রে। এটা একজন ছবি-করিয়ের ক্লাসের মতোই। একবার মানিকদা বলেছিলেন, ‘তুমি কি শট ডিভিশন করে স্ক্রিপ্ট করো?’ বলেছিলাম, ‘হ্যাঁ, মানিকদা’। উত্তর এসেছিল: ‘খুব ভালো। তাতে একটা ছন্দ বজায় থাকে। খরচও কম হয়।’

ছবি শেষ করেছিলাম শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে। বছর দশেক বয়েস তখন তাঁর। তাঁর নতুন অটোগ্রাফ খাতা রবীন্দ্রনাথ রেখে দিয়েছিলেন একরাতের জন্য। বলেছিলেন, ‘এটা থাক আমার কাছে; কাল সকালে এসে নিয়ে যেও।’ অনেক কাগজপত্র হাতড়ে রবীন্দ্রনাথ সেই অটোগ্রাফ খাতায় লিখে দিয়েছিলেন আট লাইনের বিখ্যাত কবিতা। ‘‘বহু দিন ধ’রে বহু ক্রোশ দূরে/ বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে/ দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,/ দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।/ দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/ একটি ধানের শিষের উপরে/ একটি শিশিরবিন্দু।’’

ছবির একদম শেষে রেখেছিলাম এই কবিতা। তারপর কুয়াশা। রবীন্দ্রনাথ ওঁর মাকে বলেছিলেন, ‘এটার মানে ও আরেকটু বড় হলে বুঝবে।’

আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে মানিকদা আরেকটু বড় হয়ে সত্যিই বুঝেছিলেন। তিনি ‘দ্য প্রিজনার অফ জেন্দা’ করেননি, করেছিলেন ‘পথের পাঁচালী’।

…………………………………..

লেখায় ব্যবহৃত সমস্ত ছবিই লেখকের ‘রে’ তথ্যচিত্র থেকে নেওয়া

……………………………………

ঘোষবর্ণ। প্রথম পর্ব। পড়ুন: প্রধানমন্ত্রীকেও রাগ-তাল জানতে হবে, নইলে দেশ সুরে থাকবে কী করে, বলেছিলেন খাঁ সাহেব

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved