পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথ যে নায়কোচিত সম্বর্ধনা লাভ করেছেন, সেই নায়কোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন (hero-worship) চিনদেশীয় রীতি নয়। তবে চিনবাসীকে মনে রাখতে হবে, নিকটতম প্রতিবেশী ভারতবর্ষ থেকে তিনি আসছেন। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সঙ্গে চৈনিক সভ্যতার যোগ সম্রাট অশোকের সময় থেকে। সেই যোগ রাজনৈতিক নয়– ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। লিয়াং-চি-চাও-এর এই সংবেদী অভিভাষণ অবশ্য তাঁর স্বদেশবাসীকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমালোচনা বিমুখ করেনি।

৩৪.

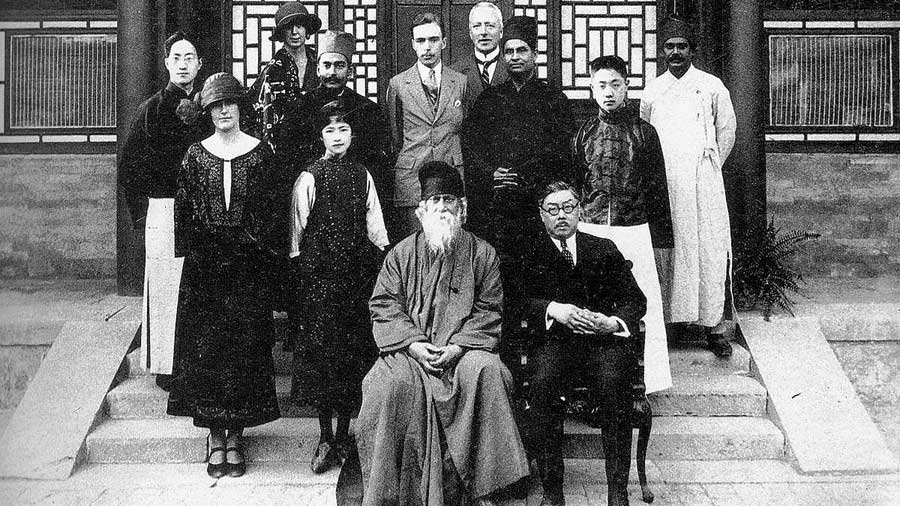

চিন দেশের পুরনো মানুষেরা ভারতবর্ষকে ‘তিয়েন চু’ বলে ডাকত। ভারতবর্ষীয় কবি রবীন্দ্রনাথের ৬৪ বছরের জন্মদিনে ১৯২৪ সালের ৮ মে পিকিং শহরে চিন-দেশীয় বন্ধুরা আদর করে তাঁর নাম দিয়েছিলেন চেন-তান। ‘তান’ মানে উদীয়মান সূর্য, আর ‘চেন’ শব্দের অর্থ বজ্র। বজ্রদেবতা ইন্দ্রকেও বোঝাচ্ছে তা। চেন-তান রবির পদবি কী হবে? রবীন্দ্রনাথ তো ভারতবর্ষের কবি, তাই স্থির হল তাঁর পদবি চু– রবীন্দ্রনাথ হলেন ‘চু চেন তান’। ইংরেজি অর্থ ‘Thunder-voiced Rising Sun of India’ বজ্রনির্ঘোষী উদীয়মান ভারতবর্ষীয় সূর্যকে নিয়ে অবশ্য চিনের সংকটের অবধি ছিল না। শুধু কি চিন? জাপান, আমেরিকা, ইংল্যান্ড কেউ খুশি নয়– এমনকী, ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা, রাজনৈতিক সংগ্রামীরা রবিবাবুর অনেক কথাই হজম করতে পারতেন না।

রাজনৈতিক ক্ষমতাকামী নেশনের ভাবনাকে মাথায় রেখে গড়ে তোলা যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরোধী রবীন্দ্রনাথ– এই বিরোধিতার দর্শন নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

বিশ শতক যে পূর্ববর্তী শতকের থেকে চরিত্রগতভাবে আলাদা, রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতে পেরেছিলেন। ‘নৈবেদ্য’-র ৬৪ নং কবিতায় সে-ভাবনার প্রতিফলন পড়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ-বাহিনীর ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবের কথা মনে রেখে লিখেছিলেন,

‘শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে

অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে

অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী

ভয়ংকরী।’

এই হিংসার-উৎসবের কারণ কী? তার উত্তর দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

‘জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়

ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।’

এই ‘বলের বন্যা’ বিশ শতকে নানা ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট খেয়াল করে রবীন্দ্রনাথ ‘নেশন’ আর ‘ন্যাশানালিজম’-এর সমস্যাগুলিকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করছিলেন। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডবর্তী মানুষকে বিশেষ অর্থনৈতিক স্বার্থের উত্তেজনায় লোলুপ করে তুলে একতা প্রতিপাদনের মাধ্যমে অপর ভূখণ্ডের ওপর আঘাত-হানার ‘জাতীয়তাবাদ’ যে ‘জাতিপ্রেম’-এর ফল, রবীন্দ্রনাথ সেই ‘নেশনতন্ত্র’-এর বিরোধী। এই নেশনতন্ত্রের ফল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, আবার এই নেশনতন্ত্রেরই নিহিত রূপ অনেক সময় ভারতীয় চরমপন্থী বিপ্লববাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ তখন সেই ‘বিপ্লবপন্থা’র পথ ও পাথেয়কে সমালোচনা করেন। তাতে চরমপন্থী বিপ্লবীরা যেমন অখুশি তেমনই চিত্তরঞ্জনও অপ্রীত।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট খেয়াল করে রবীন্দ্রনাথ ‘নেশন’ আর ‘ন্যাশানালিজম’-এর সমস্যাগুলিকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করছিলেন। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডবর্তী মানুষকে বিশেষ অর্থনৈতিক স্বার্থের উত্তেজনায় লোলুপ করে তুলে একতা প্রতিপাদনের মাধ্যমে অপর ভূখণ্ডের ওপর আঘাত-হানার ‘জাতীয়তাবাদ’ যে ‘জাতিপ্রেম’-এর ফল, রবীন্দ্রনাথ সেই ‘নেশনতন্ত্র’-এর বিরোধী।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

চিনে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সাদরে গৃহীত হয়নি। কেন গৃহীত হয়নি তা নিয়ে স্টিফেন হে, শিশিরকুমার দাশ আলোচনা করেছিলেন। চিনের তরুণেরা কনফুসিয়াসের যুগের ছায়া থেকে বাইরে আসতে চাইছিলেন, পাশ্চাত্যের আধুনিক গণতন্ত্র তাঁদের আদর্শ। লিয়াং-চি-চাও কবিকে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে চিনে গেলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, এলমহার্স্ট, কালিদাস নাগ। লিয়াং তাঁর স্বদেশবাসীকে জানিয়েছিলেন যে কোনও মহৎ মানুষের মতোই রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণিল। ব্যক্তিত্বের দ্যুতি নানাজনের কাছে নানাভাবে প্রতিভাত। পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথ যে নায়কোচিত সংবর্ধনা লাভ করেছেন, সেই নায়কোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন (hero-worship) চিনদেশীয় রীতি নয়। তবে চিনবাসীকে মনে রাখতে হবে, নিকটতম প্রতিবেশী ভারতবর্ষ থেকে তিনি আসছেন। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সঙ্গে চৈনিক সভ্যতার যোগ সম্রাট অশোকের সময় থেকে। সেই যোগ রাজনৈতিক নয়– ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। লিয়াং-এর এই সংবেদী অভিভাষণ অবশ্য তাঁর স্বদেশবাসীকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমালোচনা বিমুখ করেনি। তাঁদের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ দু’-হাজার বছর আগেকার পৃথিবীর মানুষ, তাঁর ভাববাদী কথাবার্তা বিশ-শতকীয় জাতীয়তাবাদী পৃথিবীতে অর্থহীন। তিনি রাষ্ট্রীয় শক্তির অতীত যে ‘সভ্যতার’ কথা ভাবছেন সে-সভ্যতা নিতান্তই কল্পনা বিলাস। চন্দ্রালোকিত পৃথিবীতে সুরাপাত্র হাতে দু’-হাজার বছর আগেকার কবিদের মতো তাঁর ভাব-জীবন যাপন বিধেয়।

রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজের দেশ-কাল সমাজের কথা চিনবাসীকে শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর স্বদেশে এই মুহূর্তে আরেকটি আন্দোলন চলছে, সেই ‘ন্যাশনাল’ আন্দোলন সম্পূর্ণত ‘রাজনৈতিক’। এই রাজনৈতিক আন্দোলন প্রাথমিকভাবে যুব-সম্প্রদায়কে ব্যক্তিত্বের স্বপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল। এই আন্দোলনের কারণ পাশ্চাত্যের শাসকদের অপমানজনক বঞ্চনাময় প্রশাসনিকতা– এই প্রশাসনিকতা মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করেছে। তারই ফলে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। তবে রবীন্দ্রনাথ খেয়াল করেছেন এই রাজনৈতিকতা ‘generated in the young men of our country distrust of all things that had come to them as an inheritance from their past.’ অতীত সভ্যতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যাবতীয় সম্পদের প্রতি যে অবিশ্বাস তা জাতীয়তাবাদী ক্রোধের ফল, এই ক্রোধ শুধু অতীত সভ্যতার ধারাকেই অস্বীকার করছে না ভবিষ্যৎকে গড়তে চাইছে পাশ্চাত্যের নেশনতন্ত্রের ছাঁচে। এ ভুল কেবল তাঁর নিজের দেশের যুবা-জাতীয়তাবাদীরা করছেন তা নয়, এ ভুল এশীয়-সভ্যতার অন্য ধারকেরাও করছেন, যেমন চিন।

রবীন্দ্রনাথের এ-সমস্ত কথা সেদিন চিনবাসীর ভালো লাগেনি। তবে শতাব্দী-প্রাচীন এই সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কমেনি। তাঁকে দু’-হাজার বছরের প্রাচীন কল্পনাপ্রবণ বলে দাগিয়ে দিলেও রবীন্দ্রনাথ সে-দেশের পুরনো কবির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন চিরন্তন আধুনিকতা। চৈনিক সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য নিজের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। চিন-জাপান বিরোধের সময় তাঁর সমর্থন চিনের পক্ষে। ‘আধুনিক কাব্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক; তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ।’ রবীন্দ্রনাথের মনে করতেন লি-পো তাঁর কবিতায় সেন্টিমেন্টের সুর চড়া করতেন না। আধুনিকেরা বাস্তবতার নামে তাই করেন– নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির চিরকালীন আনন্দ তাঁদের নেই। একইরকমভাবে সেন্টিমেন্টের সুর তো জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবীরা চড়ান। যেমন ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের সন্দীপ তার দলবলকে আর বিমলাকে সেন্টিমেন্টের চড়া সুরে মোহিত করতে চায়। শুধু কি সন্দীপ? হাল আমলের জাতীয়তাবাদী ভারতীয় রাজনীতিতেও তো ‘সেন্টমেন্টের চড়া সুর’– বিনা তারের বেতারে মন কি বাত!

ক্রমে চিনবাসীরা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রকৃত বন্ধু। চিন-জাপান বিরোধের সময় পরবর্তীকালে তিনি যেমন চিনের পক্ষে তেমনই ইংরেজদের সঙ্গে চৈনিকদের বিরোধেও তিনি চিনের পাশেই ছিলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭। রবীন্দ্রনাথ চিনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের নীতির তীব্র বিরোধিতা করলেন। ‘দোষ কাহার? কে গায়ের জোরে সমগ্র চীন জাতিকে আফিং ধরাইয়াছে? গায়ের জোরে কেন চীনাদের নিকট হইতে হংকং কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে?’ রবীন্দ্রনাথ কেবল এই ন্যায়-সংগত প্রশ্নই তোলেননি, ‘শিখ পুলিশ সামান্য কারণে বা বিনা কারণে চীনাদের প্রতি অত্যাচার’ করতে বাধ্য হয় বলে তিনি বিচলিত। ‘আমরা [ভারতবাসীরা] নিজেরা দাস, অথচ লজ্জার বিষয় যে, আমাদিগকে অন্যের জন্য শৃঙ্খল গড়াইয়া দিতে হয়।’

সেই ‘শৃঙ্খল গড়াইয়া’ দেওয়ার ট্র্যাডিশন কি এখনকার এ-ভারতে ফিরে ফিরে আসছে? ‘ন্যাশনাল’-এর নামে সেন্টিমেন্ট, সেই সেন্টিমেন্টের দোহাই দিয়ে নিরাপত্তা ও শুদ্ধতার নামে পুলিশি-আইনি তৎপরতা, শৃঙ্খলের ঝনৎকার। রবীন্দ্রনাথের চিন-ভ্রমণের শতবর্ষ নেশনতন্ত্রের বিভাজন সৃষ্টিকারী উপসর্গগুলির কথা নানাভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছে। এখন অবশ্য পুরনো ভারতের কথা স্মরণ করা হয়, সভ্যতা হিসেবে নয় পুরনো ভারত এখন ফিরে আসে নেশনতন্ত্রের উৎসাহদায়ী কল্পনার প্রতিমূর্তি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ তা চাননি। তাঁর সভ্যতার কল্পনা নেশনের কল্পনার জন্য উস্কানিমূলক আফিম ছিল না।

…ছাতিমতলা-র অন্যান্য পর্ব…

ছাতিমতলা পর্ব ৩৩: পুরস্কার মূল্যকে হেলায় ফেরাতে জানে কবিই, জানতেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৩২: তরুণ রবির তীক্ষ্ণ সমালোচক পরিণত রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৩১: ভোটের মঞ্চে উড়ছে টাকা, এসব দেখে কী বলতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ৩০: শিক্ষিত ভদ্রলোকের ‘নাগরিকত্ব’ বিষয়ক ভাবনার সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের যোগ তৈরি হচ্ছে না, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ২৯: কলকাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপ্রেম রয়েছে যেমন, তেমনই রয়েছে আবছায়া ভালোবাসা

ছাতিমতলা পর্ব ২৮: মনের ভাঙাগড়া আর ফিরে-চাওয়া নিয়েই মধুসূদনের ভাষা-জগৎ– রবীন্দ্রনাথেরও

ছাতিমতলা পর্ব ২৭: বাংলা ভাষা কীভাবে শেখাতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ২৬: ‘খানিক-রবীন্দ্রনাথ-পড়া’ প্রৌঢ়ের কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম চেনা যাবে না

ছাতিমতলা পর্ব ২৫: সুকুমার রায় যে অর্থে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জন করতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি

ছাতিমতলা পর্ব ২৪: বিশ্বভারতীর ছাপাখানাকে বই প্রকাশের কারখানা শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ দেশগঠনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ২৩: ধর্মবোধের স্বাধিকার অর্জনের কথা মনে করিয়ে দিয়েও রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের সাম্প্রদায়িক মনকে মুক্ত করতে পারেননি

ছাতিমতলা পর্ব ২২: রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল গৌণ বিষয়

ছাতিমতলা পর্ব ২১: রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়াদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতেন, চাঁদের আলোয় গান গাইতেন

ছাতিমতলা পর্ব ২০: সুভাষচন্দ্র বসুকে তীব্র তিরস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ!

ছাতিমতলা পর্ব ১৯: আবেগসর্বস্ব ধর্ম ও রাজনীতির বিরোধিতা করে অপ্রিয় হয়েছিলেন

ছাতিমতলা পর্ব ১৮: রবীন্দ্রনাথ কখনও গীতাকে যুদ্ধের প্রচারগ্রন্থ হিসেবে বিচার করেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১৭: ক্রিকেটের রাজনীতি ও সমাজনীতি, দু’টি বিষয়েই তৎপর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ১৬: রবীন্দ্রনাথ কি ক্রিয়েটিভ রাইটিং শেখানোর কিংবা কপি এডিটিং করার চাকরি পেতেন?

ছাতিমতলা পর্ব ১৫: কবি রবীন্দ্রনাথের ছেলে হয়ে কবিতা লেখা যায় না, বুঝেছিলেন রথীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ১৪: ছোট-বড় দুঃখ ও অপমান কীভাবে সামলাতেন রবীন্দ্রনাথ?

ছাতিমতলা পর্ব ১৩: পিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা রেণুকার স্বাধীন মনের দাম দেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১২: এদেশে ধর্ম যে চমৎকার অস্ত্রাগার, রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করেননি

ছাতিমতলা পর্ব ১১: কাদম্বরীকে বঙ্গজ লেখকরা মুখরোচক করে তুলেছেন বলেই মৃণালিনীকে বাঙালি জানতে চায়নি

ছাতিমতলা পর্ব ১০: পাশ্চাত্যের ‘ফ্যাসিবাদ’ এদেশেরই সমাজপ্রচলিত নিষেধনীতির প্রতিরূপ, বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলা পর্ব ৯: দেশপ্রেম শেখানোর ভয়ংকর স্কুলের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এমন স্কুল এখনও কেউ কেউ গড়তে চান

ছাতিমতলা পর্ব ৮: অসমিয়া আর ওড়িয়া ভাষা বাংলা ভাষার আধিপত্য স্বীকার করে নিক, এই অনুচিত দাবি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও

ছাতিমতলা পর্ব ৭: বাঙালি লেখকের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবান কিংবা ভূত হচ্ছেন, রক্তমাংসের হয়ে উঠছেন না

ছাতিমতলা পর্ব ৬: যে ভূমিকায় দেখা পাওয়া যায় কঠোর রবীন্দ্রনাথের

ছাতিমতলা পর্ব ৫: চানঘরে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেও আপত্তি ছিল না রবীন্দ্রনাথের

ছাতিমতলা পর্ব ৪: যে রবীন্দ্র-উপন্যাস ম্যারিটাল রেপের ইঙ্গিতবাহী

ছাতিমতলা পর্ব ৩: ‘রক্তকরবী’র চশমার দূরদৃষ্টি কিংবা সিসিটিভি

ছাতিমতলা পর্ব ২: ‘পলিটিকাল কারেক্টনেস’ বনাম ‘রবীন্দ্র-কৌতুক’

ছাতিমতলা পর্ব ১: ‘ডাকঘর’-এর অমলের মতো শেষশয্যা রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু পাননি