দে’জ পাবলিশিং থেকে পর-পর ছোটদের উপযোগী বই প্রকাশ শুরু করতে আমার প্রায় বছর দশেক সময় লেগেছিল। ১৯৭৯-’৮০ নাগাদ আমার পরিচয় হল সেসময়ের নামকরা শিশুসাহিত্যিক কার্তিক ঘোষের সঙ্গে। কার্তিকদা ‘আনন্দমেলা’, ‘সন্দেশ’, ‘ঝুমঝুমি’, ‘শিশুমেলা’– এরকম অসংখ্য পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার থেকে শুরু করে অন্যান্য পুরস্কারও পেয়েছেন।

১০.

আজকাল শুনি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের দৌলতে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে আর বাংলা পড়ে না। অনেকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবেও বাংলা রাখে না। আমার ধারণা, এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে বাংলা ভাষায় ছাপা ছোটদের বইপত্রের বিক্রির ওপর, হয়তো শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনাতেও। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কুলদারঞ্জন রায়, সুকুমার রায়, সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, খগেন্দ্রনাথ মিত্র হয়ে শিবরাম চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রলাল ধর পর্যন্ত বাংলায় ছোটদের জন্য সাহিত্যের ধারায় বিপুল গতি ছিল। ছোটদের জন্য পত্রিকাও ছিল অনেক। আমি যখন প্রকাশনায় এলাম তখনও শিশু-কিশোরদের উপযোগী অনেক লেখালিখি হত। বিখ্যাত লেখকরা প্রায় প্রত্যেকে ছোটদের জন্যও কলম ধরতেন। কিন্তু বিশেষ করে আগের শতকের শেষ কয়েক বছর থেকে অল্পবয়সিদের মধ্যে বাংলা পড়ার প্রবণতা খুবই কমেছে। এই সামাজিক সংকটের সমাধান আমার জানা নেই, কেননা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়লে বাংলা শেখা যায় না, এমনটা আমি বিশ্বাস করি না। ইচ্ছেটা জরুরি। অভিভাবকেরা যদি মাতৃভাষা শেখানোয় উৎসাহী না হন তাহলে এ-অসুখ আরও বাড়বে বলেই মনে হয়। আশার কথা, এই সমস্যা কলকাতায় প্রকট হলেও মফস্সলে এখনও ছোটদের মধ্যে বাংলা বই পড়ার বেশ চল আছে। গত সপ্তাহেই একটা কাজে দীঘা গিয়ে সেখানে আমাদের বিপণিতে দেখে এলাম ছোট ছেলেমেয়েরাও বই কিনতে এসেছে। এতে খানিকটা আশ্বস্তও হলাম।

আমি যখন প্রকাশনায় এলাম, তখন থেকেই ছোটদের জন্য বই করার একটা ইচ্ছে আমার মনের মধ্যে ছিল। সেসময় সাহিত্য সংসদ, আনন্দ পাবলিশার্স ইত্যাদি প্রকাশনা থেকে ছোটদের জন্য দুর্দান্ত সব বই বেরুত। আমারও মনে হত ছোটদের জন্য কিছু ভালো বই করতে পারলে বেশ হয়। অপু যখন খুব ছোট, ওকেও দেখতাম গল্প আর ছবির টানে নানা বই দোকান থেকে নিয়ে গিয়ে পড়ত। ছোট্ট অপুকে দেখে রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছেটা আমার আরও তীব্র হয়।

দে’জ পাবলিশিং থেকে পর-পর ছোটদের উপযোগী বই প্রকাশ শুরু করতে আমার প্রায় বছর দশেক সময় লেগেছিল। ১৯৭৯-’৮০ নাগাদ আমার পরিচয় হল সেসময়ের নামকরা শিশুসাহিত্যিক কার্তিক ঘোষের সঙ্গে। কার্তিকদা ‘আনন্দমেলা’, ‘সন্দেশ’, ‘ঝুমঝুমি’, ‘শিশুমেলা’– এরকম অসংখ্য পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার থেকে শুরু করে অন্যান্য পুরস্কারও পেয়েছেন।

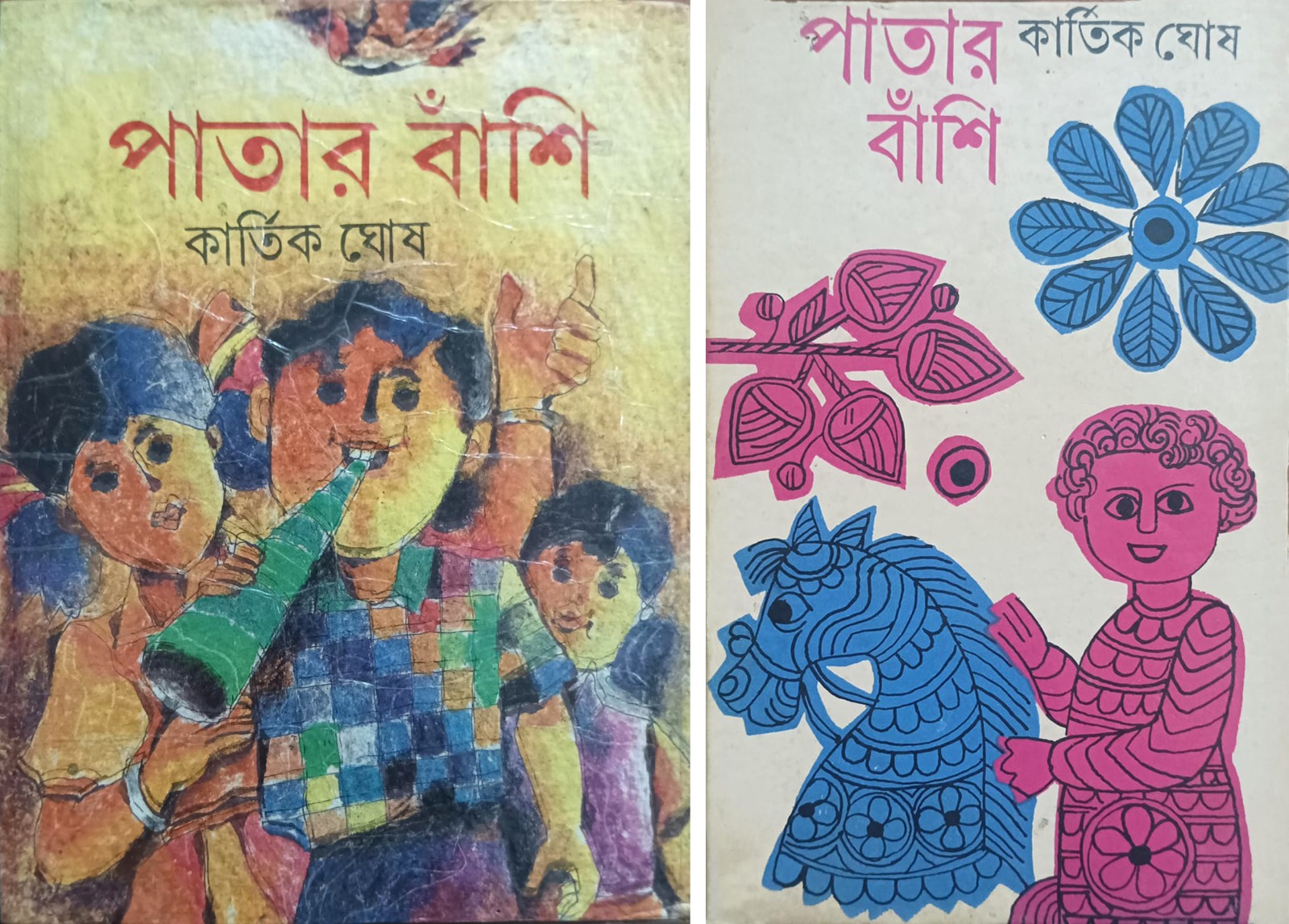

তাঁর আদি বাড়ি ছিল হুগলির আরামবাগের প্রতাপনগর বলে একটি গ্রামে। আটের দশক জুড়ে কার্তিকদার সঙ্গে জুটি বেঁধে আমি প্রচুর ছোটদের বই প্রকাশ করেছি। কার্তিকদা কোনও দিনই দে’জ পাবলিশিংয়ের কর্মী ছিলেন না। কিন্তু আমাদের প্রকাশনার শিশুসাহিত্য বিভাগে তাঁর অবদান ভোলার নয়। আমি কার্তিকদার প্রথম যে-বইটা প্রকাশ করি তাঁর নাম ছিল ‘পাতার বাঁশি’। ‘পাতার বাঁশি’ শুধু ছোটদের জন্যই লেখা এমন নয়, যে কোনও ভালো শিশুসাহিত্যের মতো বড়রাও পড়লে নিজেদের ছোটবেলার জগতে ফিরে যেতে পারবেন। কল্পনা, ভাষা– সব দিক থেকেই কার্তিকদার এই লেখা অসাধারণ। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে সে-বই ছাপার সময় বইটির অলংকরণ করে দিয়েছিলেন শিল্পী প্রণবেশ মাইতি। বইয়ের ব্যাককভারে যে-লেখা ছেপেছিলাম, তাঁর শেষ লাইনে লেখা ছিল, ‘চিরকালের সোনা-মানিকদের হাতে এই বইটি তুলে দিতে পেরে পাতার বাঁশিতেই আজ বেজে উঠল আমাদের আনন্দ। আমাদের খুশি।’

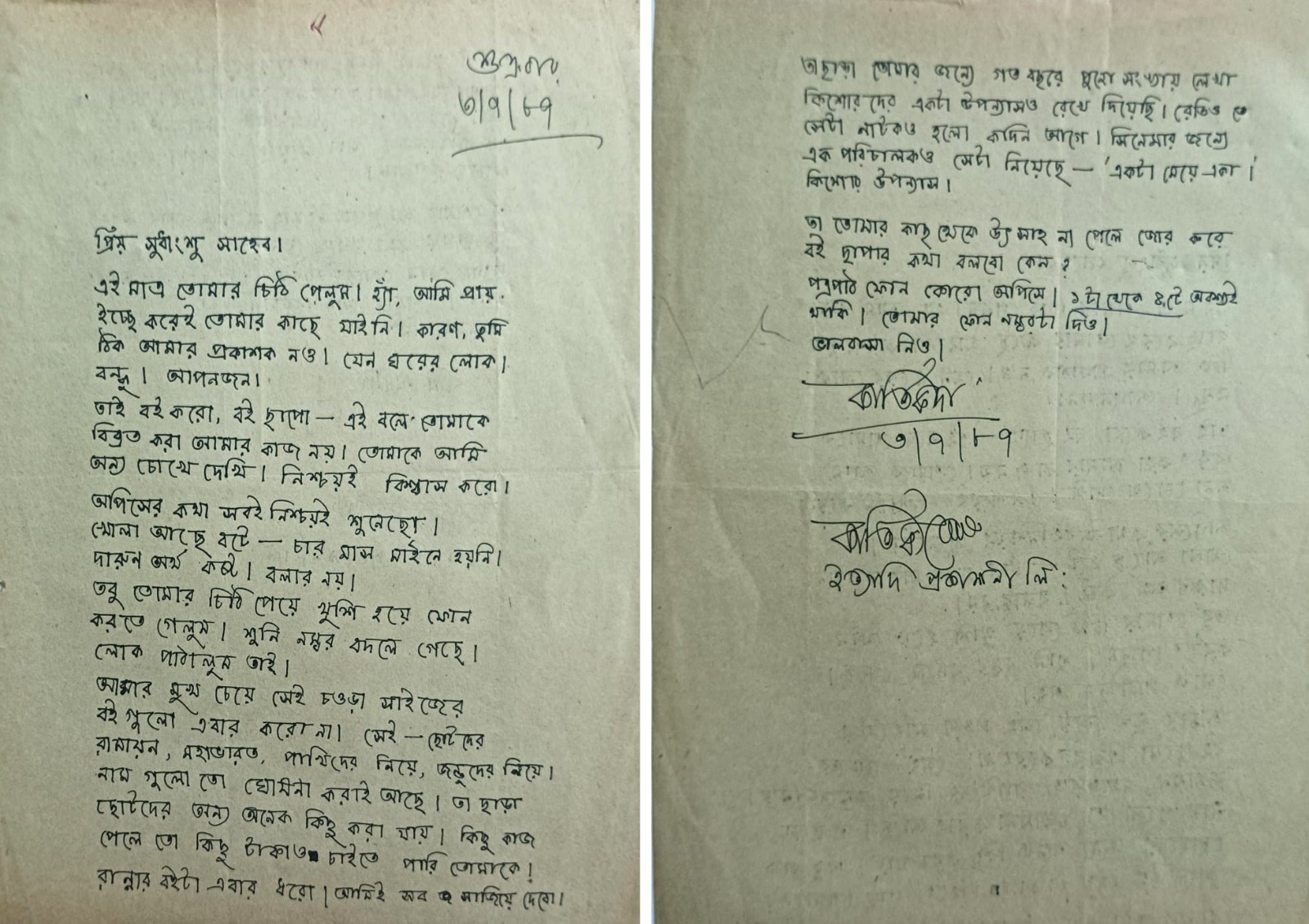

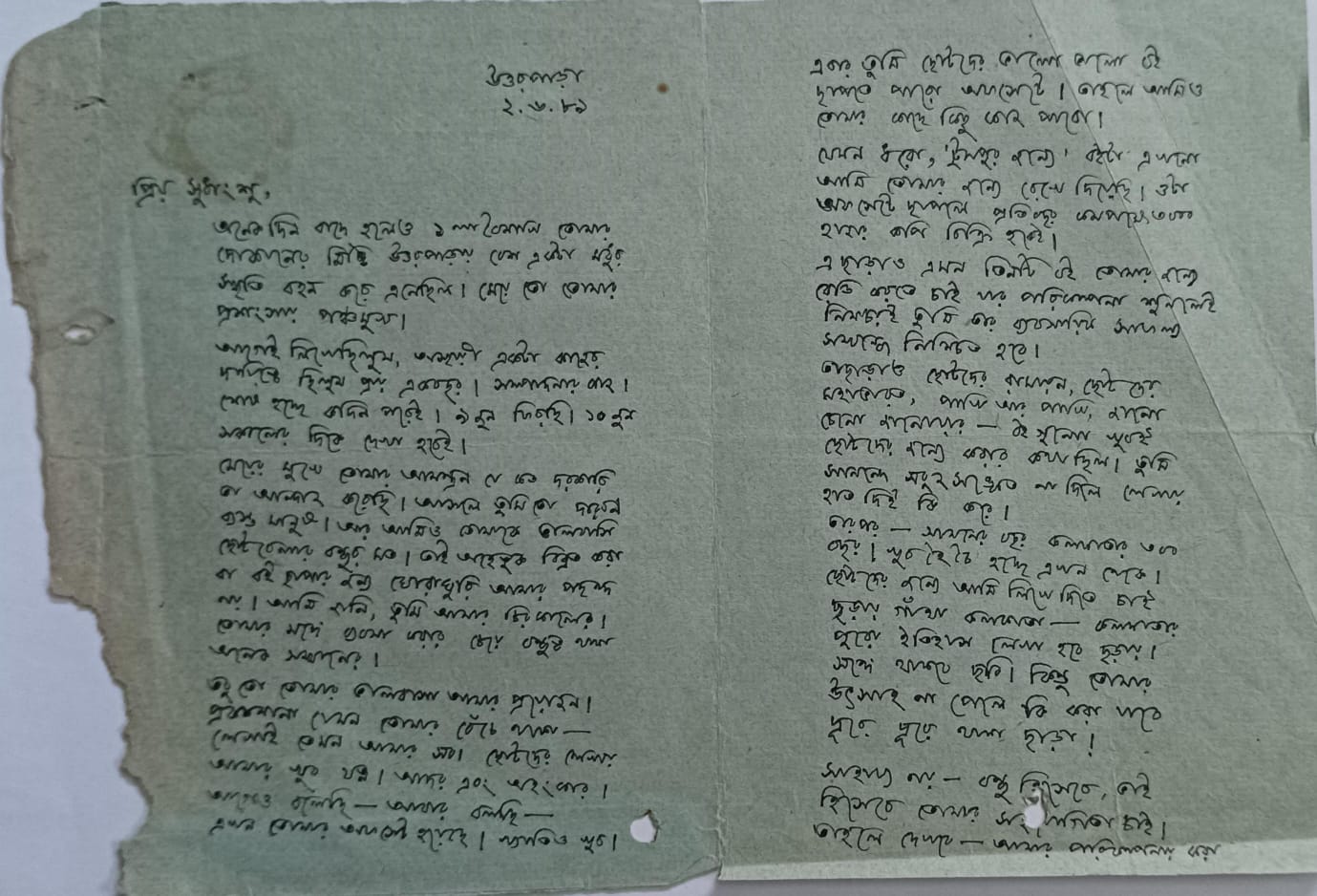

‘পাতার বাঁশি’ প্রথমে ডিমাই ১/৮ সাইজে ছাপা হলেও পরে বইটির আকার পরিবর্তিত হয়। ছোটদের পড়ার উপযোগী করে তুলতে আমরা চাইছিলাম বড় হরফে ছাপা চওড়া বই প্রকাশ করতে। ‘পাতার বাঁশি’ প্রথম প্রকাশের বছর দশেক পর ওটাকে ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজে ফের ছাপা হল। এবার অবশ্য প্রচ্ছদ আর অলংকরণের কাজ করলেন ধীরেন শাসমল। ততদিনে দে’জ অফসেট চালু হয়ে যাওয়ায় আমাদের কাজেরও সুবিধে হয়েছিল। অফসেটে ছাপলে বাচ্চাদের বই রংচঙে করা যায়। তাই পরের সংস্করণটিতে রঙিন ছবি দেওয়া গিয়েছিল, এমনকী, প্রথম দর্শনেই যাতে বাচ্চাদের নজর কাড়ে সেজন্য পুস্তানির পাতাও রঙিন ছবিতে সাজানো হয়েছিল। ক্রমশ ব্যপারটা এইরকম দাঁড়ায় যে, দে’জ পাবলিশিং থেকে ছোটদের কোন বই বেরুবে, কোন বই সম্পাদিত আকারে পুনর্মুদ্রণ করা দরকার, কীরকম সংকলন তৈরি করলে ছোটদের উপযোগী হবে সব কিছুতেই আমি কার্তিকদার পরামর্শ নিতাম। অনেক সময় আমার তরফে কার্তিকদাও লেখকদের সঙ্গে কথা বলতেন। কার্তিকদার সবচেয়ে পুরোনো যে চিঠিটা খুঁজে পেলাম সেটা ৩ জুলাই, ১৯৮৭ সালের। তাঁর সেই মুক্তোর মতো হাতের লেখায় তিনি চিঠিতে লিখেছেন–

‘প্রিয় সুধাংশু সাহেব।

এই মাত্র তোমার চিঠি পেলুম। হ্যাঁ, আমি প্রায় ইচ্ছে করেই তোমার কাছে যাইনি। কারণ, তুমি ঠিক আমার প্রকাশক নও, যেন ঘরের লোক। বন্ধু। আপনজন। তাই বই করো, বই ছাপো– এই বলে তোমাকে বিব্রত করা আমার কাজ নয়। তোমাকে আমি অন্য চোখে দেখি। নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো। অপিসের কথা সবই নিশ্চয়ই শুনেছো। খোলা আছে বটে– চার মাস মাইনে হয়নি। দারুণ অর্থ কষ্ট। বলার নয়। তবু তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়ে ফোন করতে গেলুম। শুনি নম্বর বদলে গেছে। লোক পাঠালুম তাই। আমার মুখ চেয়ে সেই চওড়া সাইজের বইগুলো এবার করো না। সেই– ছোটদের রামায়ণ, মহাভারত, পাখিদের নিয়ে, জন্তুদের নিয়ে। নামগুলো তো ঘোষণা করাই আছে। তা ছাড়া ছোটদের জন্য অনেক কিছু করা যায়।…

কার্তিকদা’

কার্তিকদা সেসময় ৩৩ নম্বর, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিটে ইত্যাদি প্রকাশনীতে কাজ করতেন। এই ইত্যাদি প্রকাশনী থেকেই প্রকাশিত হত ‘শিলাদিত্য’, ‘পরিবর্তন’, ‘খেলার আসর’, ‘সুকন্যা’, ‘কিশোর মন’। পরে তারা ‘সুপ্রভাত’ নাম দিয়ে একটি দৈনিক পত্রিকারও পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই সংস্থাটি যেন দিশা হারিয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

কার্তিকদা সম্ভবত সেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময়ের কথাই লিখেছেন। তবে এর মধ্যে আমি তাঁর লেখা আরও দু’টি বই প্রকাশ করেছি, ‘বাঘের বন্ধু’ আর ‘আগডুম বাগডুম’– দুটো বই-ই ১৯৮৩ সালে বেরিয়েছিল, দুটো বইয়েরই প্রচ্ছদ-অলংকরণ ধীরেন শাসমলের। কার্তিকদা মাঝে কিছুদিন সাহিত্য সংসদ-এ ছোটোদের বই প্রকাশের দায়িত্ব সামলেছেন। পরে একসময় করুণা প্রকাশনীর বামবাবু (বামাচরণ মুখোপাধ্যায়) আমাকে বললেন, কার্তিক ঘোষকে ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকাটা দেখতে বলো। তারপর কার্তিকদা বহুদিন ‘কলেজ স্ট্রীট’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। এসবের মাঝে দে’জ পাবলিশিং-এর জন্য তাঁর কাজ কখনওই বন্ধ হয়নি। আমিও তাঁর লেখা প্রকাশ করে গিয়েছি নিয়মিত।

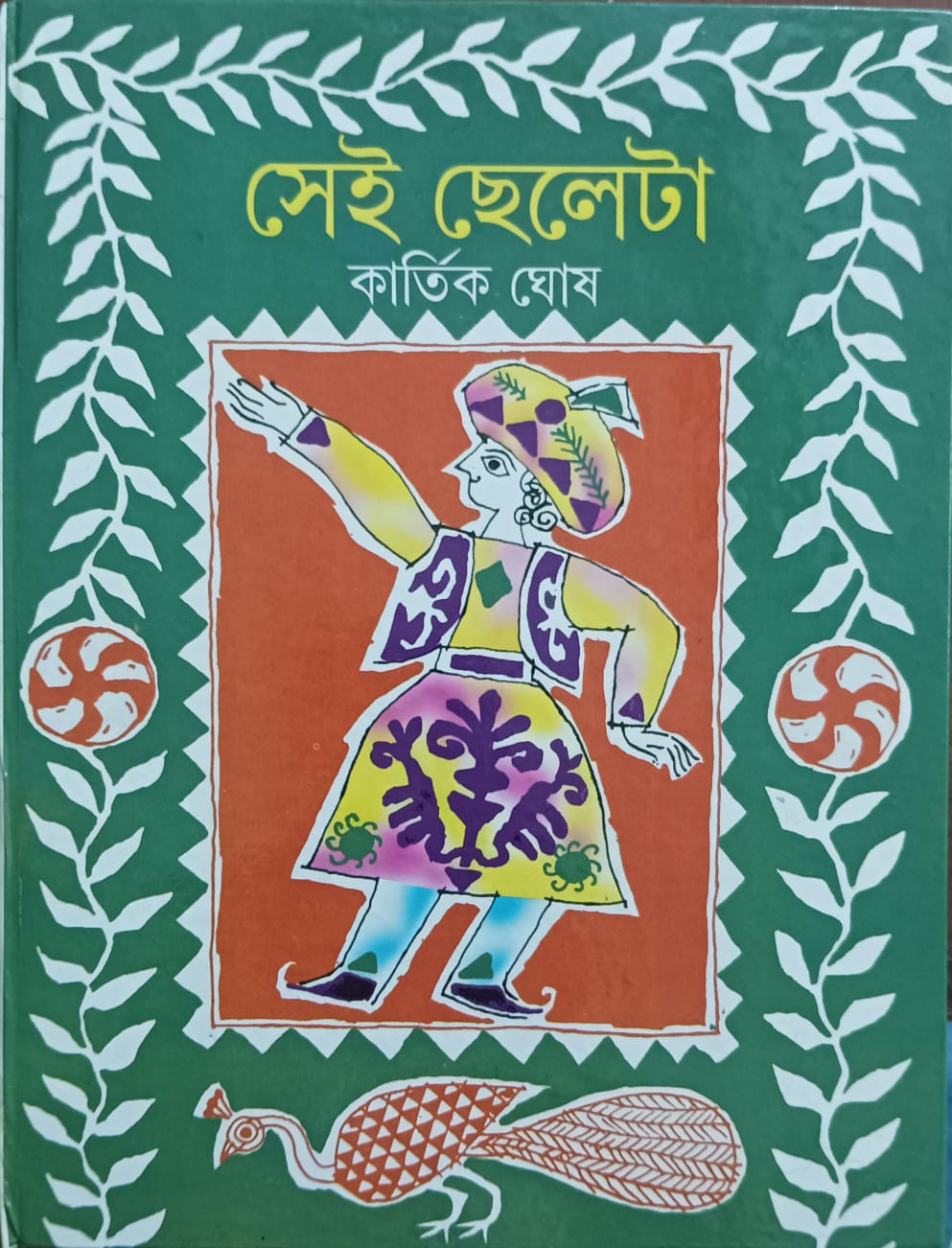

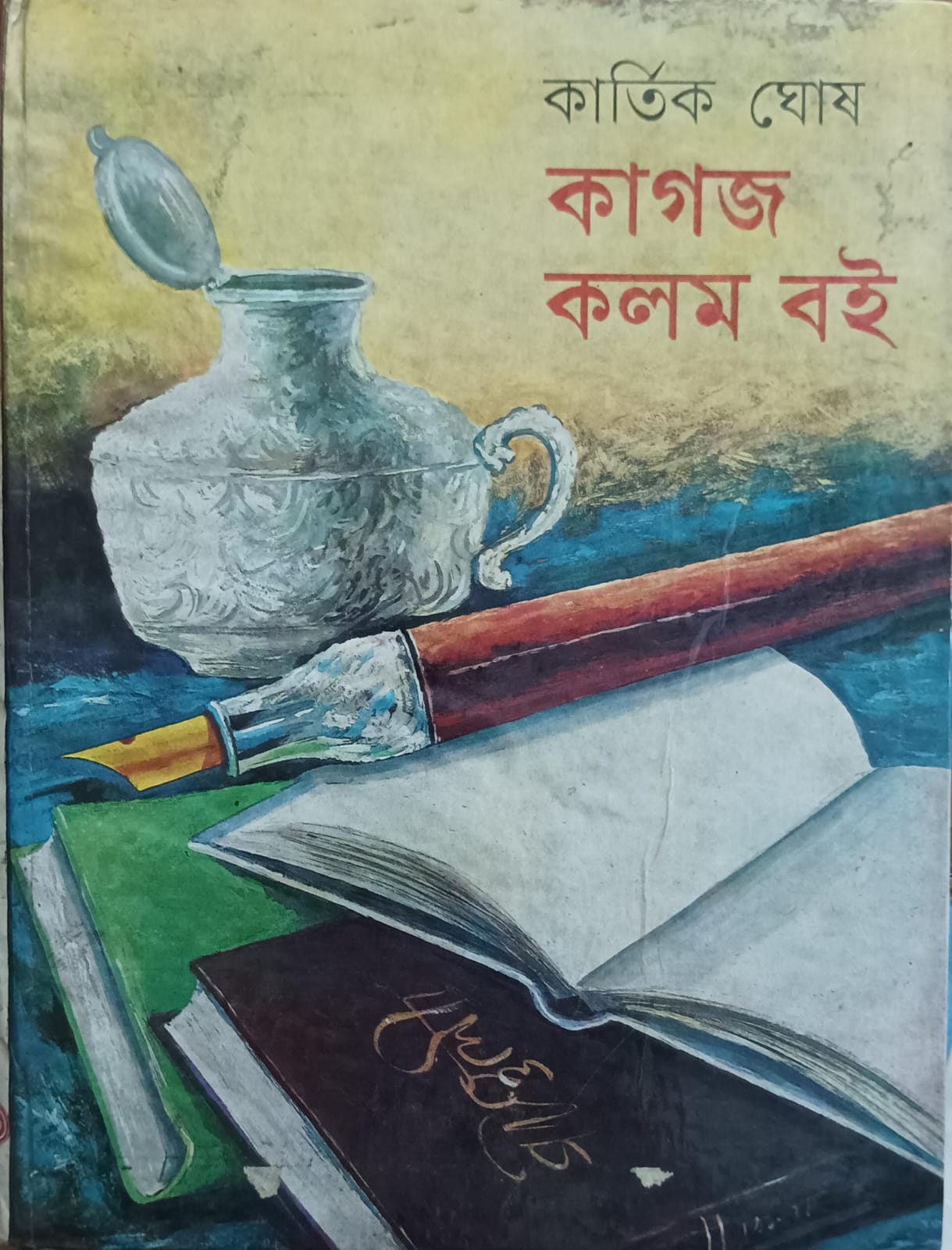

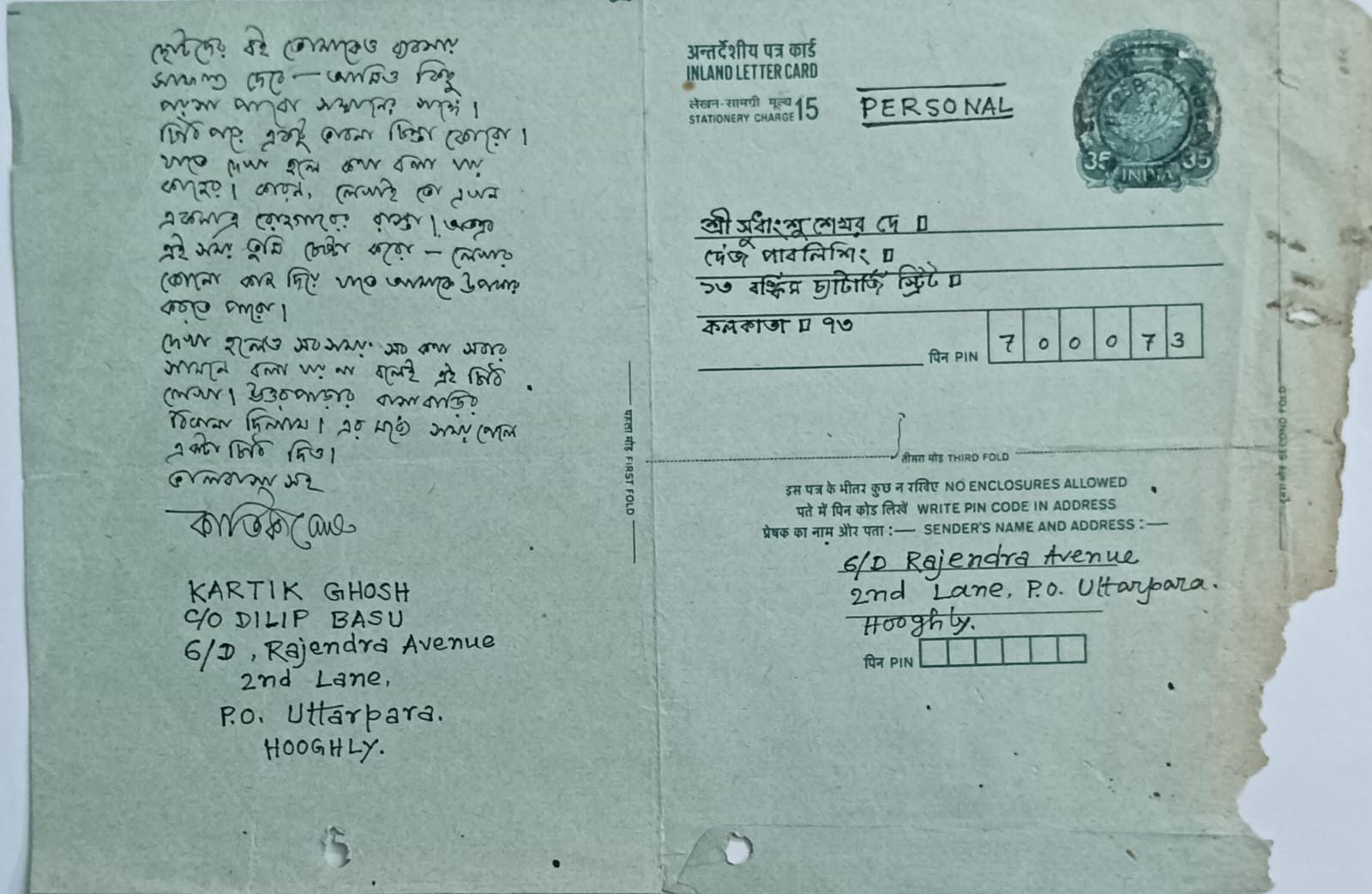

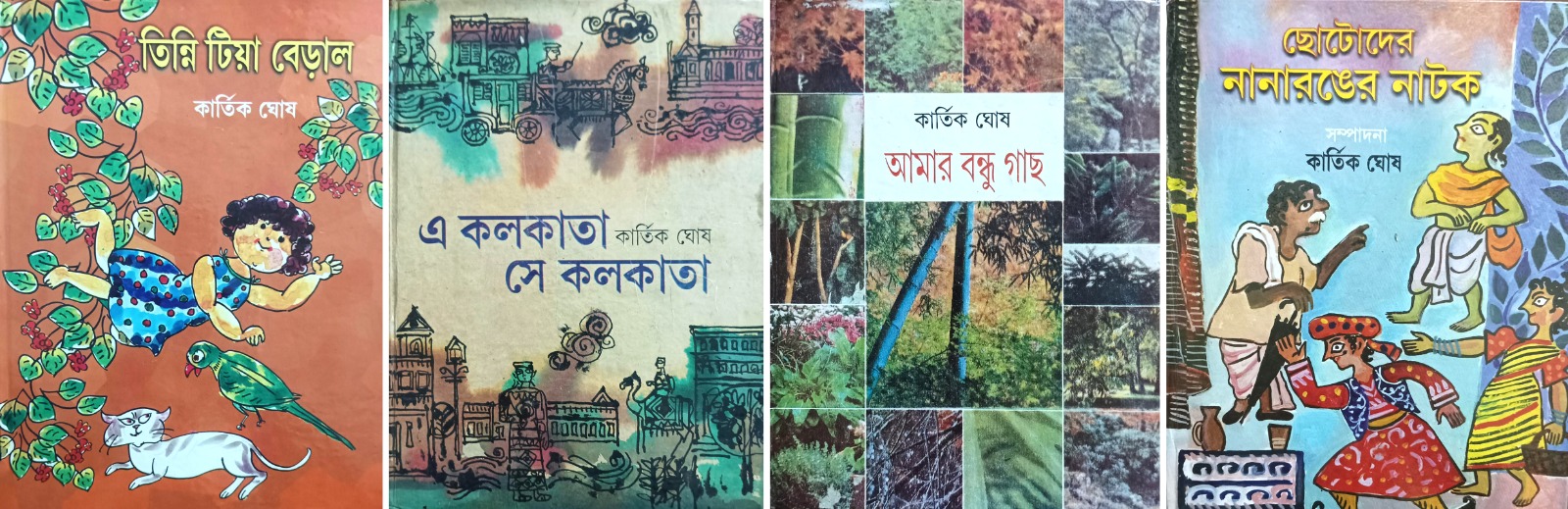

১৯৯২-এর বইমেলায় বেরুল মোট তিনটে বই। প্রথমটি সুব্রত চৌধুরীর প্রচ্ছদ-অলংকরণে ‘সেই ছেলেটা’। দ্বিতীয়টি, ছোটদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করার মতো বই ‘আমার বন্ধু গাছ’, যার মলাট করেছিলেন অমিয় ভট্টাচার্য। আর তৃতীয়টি হল ছড়ায় লেখা ‘এ কলকাতা সে কলকাতা’। এই বইটিকে চমৎকার প্রচ্ছদ ও অলংকরণে সাজিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণেন্দু চাকী। ‘এ কলকাতা সে কলকাতা’য় ইউরোপীয়দের কলকাতায় আসা থেকে শুরু করে বইপাড়া হয়ে কলকাতা বইমেলা পর্যন্ত নানা বিষয়ে ছড়া আছে। কার্তিকদা গদ্য-পদ্য দু’-দিকেই দক্ষ ছিলেন। এর পরের বছর বইমেলায় বেরুল ‘কাগজ কলম বই’। মলাট আর অলংকরণ করেছিলেন শংকরপ্রসাদ মজুমদার। এই বইটিও ছোটদের পক্ষে খুব উপযোগী এবং বিষয়বস্তুর গুণে চিরকালীন। এর সূচিপত্রে চোখ বোলালে বইটার ভেতরে কী আছে তার হদিশ পাওয়া যায়।

মোট ন’-টি লেখার শিরোনাম হল, ‘আঁকিবুকির বয়স’, ‘চিত্রলিপি’, ‘আঁকতে আঁকতে লেখা’, ‘মাটির বই আর প্যাপিরাস’, ‘পাথরের সেই রসেটা’, ‘চামড়ার বই পার্চমেন্ট’, ‘প্যাপিরাস থেকে পেপার’, ‘কালি এবং কালি’, ‘কালামুস থেকে কলম’। কার্তিকদা ছোটদের বইয়ের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কেমন ফন্ট ব্যবহার করা হবে, কীভাবে ছাপা হবে সব দিকেই তাঁর নজর ছিল। উত্তরপাড়ার রাজেন্দ্র অ্যাভিনিউ সেকেন্ড লেনের ঠিকানা থেকে লেখা অনেক চিঠিতে তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ২ জুন, ১৯৮৯-তে লেখা একটা চিঠিতে তাঁর তখনকার মনের কথা লিখেছেন অকপটে–

প্রিয় সুধাংশু,

অনেক দিন বাদে হলেও ১ লা বৈশাখ তোমার দোকানের মিষ্টি উত্তরপাড়ায় বেশ একটা মধুর স্মৃতি বহন করে এনেছিল। মেয়ে তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আগেই লিখেছিলুম, অস্থায়ী একটা কাজের দায়িত্বে ছিলুম প্রায় একবছর। সম্পাদনার কাজ।… মেয়ের মুখে তোমার আমন্ত্রণ যে কত দরকারি তা আন্দাজ করেছি।…

…প্রকাশনা যেমন তোমার বেঁচে থাকা– লেখাই তেমন আমার সব। ছোটদের লেখায় আমার খুব যত্ন। আদর এবং অহংকার। আগেও বলেছি– আবার বলছি– এখন তোমার অফসেট হয়েছে। খ্যাতিও খুব। এবার তুমি ছোটদের ভালো ভালো বই ছাপতে পারো অফসেটে। তাহলে আমিও তোমার কাছে কিছু কাজ পাব।

যেমন ধরো, ‘টুমপুর জন্যে’ বইটা এখনো আমি তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি। ওটা অফসেটে ছাপলে প্রতি বছর কমপক্ষে ৩০০০ হাজার [য.] কপি বিক্রি হবেই। এছাড়াও এমন তিনটি বই তোমার জন্যে রেডি করতে চাই যার পরিকল্পনা শুনলেই

নিশ্চয়ই তুমি তাঁর ব্যবসায়িক সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হবে।…’

কার্তিকদার লেখা ‘টুমপুর জন্যে’ বইটা সম্ভবত আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। পুরস্কৃতও হয়েছিল। কিন্তু সে-বইয়ের পুনর্মুদ্রণ আমি আর করে উঠতে পারিনি। তবে ২০০৬-এর বইমেলার আগে ফের তাঁর দুটো বই প্রকাশ করেছিলাম, ‘সাদা পালকের টুপি’ আর ‘তিন্নি টিয়া বেড়াল’– প্রথমটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেন বিজন কর্মকার এবং দ্বিতীয়টির প্রণব হাজরা। আবার ২০১৬-য় বেরিয়েছে ‘ভেলভেলেটা’, এটিও প্রণব হাজরার প্রচ্ছদ ও অলংকরণ। কার্তিকদার সম্পাদনায় ২০০৬-এ বেরিয়েছিল ‘শিশুসাহিত্যের সেরা সম্ভার’ এবং ‘ছোটোদের নানারঙের নাটক’। ‘শিশুসাহিত্যের সেরা সম্ভার’-এ প্রমদাচরণ সেন থেকে শুরু করে নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত পর্যন্ত ৫০ জনের লেখা আছে। এই প্রমদাচরণ সেন-ই ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত ‘সখা’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনিই বাংলা ভাষায় মৌলিক কিশোর উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁর সেই লেখা ‘ভীমের কপাল’ কার্তিকদা ‘শিশুসাহিত্যের সেরা সম্ভার’-এ ছেপেছিলেন। আর ‘ছোটোদের নানারঙের নাটক’-এ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী থেকে শুরু করে আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত উনিশজনের নাটক আছে। কার্তিকদার সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব থাকলেও, কোনও কাজ তাঁর ভালো না লাগলে সরাসরি সেকথা জানাতে দ্বিধা করতেন না। ১৯৯০ সালে ১৮ এপ্রিল লেখা একটা চিঠিতে যেমন জনৈক শিল্পীর কাজ পছন্দ না হওয়ায় লিখলেন, ‘…ছবি একদম ভালো নয়।’ সেই চিঠিতেই আমাকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘তোমার প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতি আমাদের গৌরব। লেখক, শিল্পী, প্রকাশক সবাইকে সে কথা মনে রাখতে হবে। ছোটদের বই এখন অফসেট ছাড়া কর না। শিঘ্রী আমার ৭/৮ খানা বই বেরুচ্ছে ছোটদের। সবই অফসেটে। রঙিন ছবিতে ছয়লাপ।’ হঠাৎ মনে পড়ল, একসময় ‘অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড’ বা এই জাতীয় কোনো একটি সরকারি প্রকল্পের জন্য বেশ কিছু ছোটোদের বইয়ের পেপারব্যাক এডিশন করতে হয়েছিল। তাঁর মধ্যে কার্তিকদার ‘আমার বন্ধু গাছ’, ‘আগডুম বাগডুম’, ‘কাগজ কলম মন’, ‘বাঘের বন্ধু’– এই বইগুলোও ছিল। গত মার্চ মাসের ১১ তারিখে কার্তিকদা আমাদের ছেড়ে না-ফেরার দেশে চলে গেছেন।

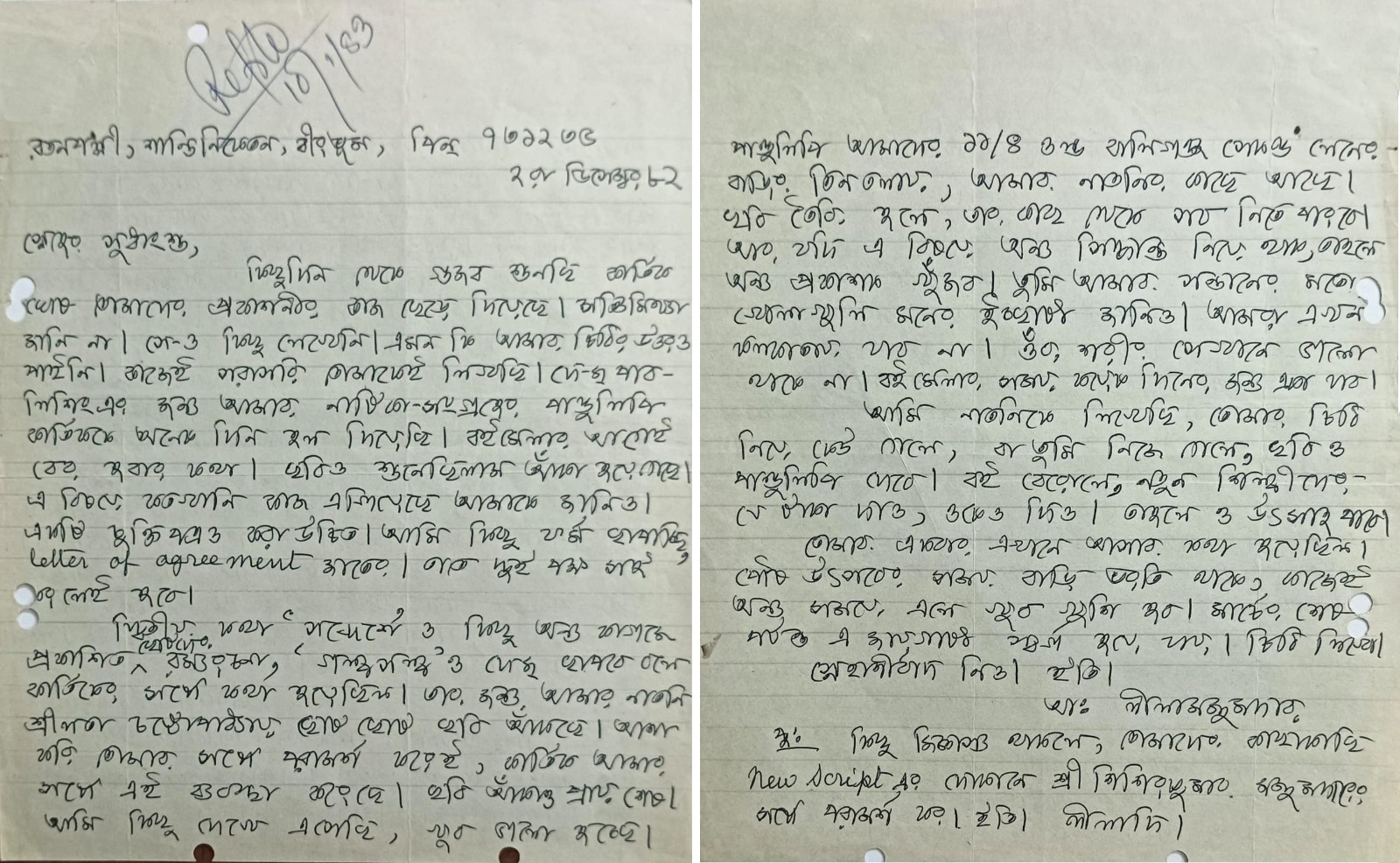

কার্তিকদা যে অনেক সময়ই দে’জ পাবলিশিং-এর হয়ে লেখকদের সঙ্গে ছোটদের নতুন বইয়ের জন্য যোগাযোগ করতেন, সে-কথা আগেই বলেছি। হঠাৎ লীলা মজুমদারের একটা চিঠি পেলাম কার্তিকদাকে লেখা। যেহেতু দে’জ পাবলিশিং-এর বইয়ের কথাই এই চিঠির মূল বিষয় তাই হয়তো কার্তিকদা আমাদের ফাইলেই চিঠিটা রেখে দিয়েছিলেন। ১৯৮২ সালের ১২ নভেম্বর রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন থেকে লেখা চিঠিতে লীলাদি লিখছেন,

‘স্নেহের কার্তিক,

আমার বিজয়ার চিঠি পেয়ে থাকবে। এটার উদ্দেশ্য অন্য। এখানে মেলায় স্টল করার বড় বেশি খরচ, ভাই। উদয়ের অত ঝুঁকি নেওয়া সংগত মনে হয় না। শিশিরকে সবিশেষ অবস্থা লিখেছি। ওকে জিজ্ঞাসা কর। তোমরা বরং বইমেলায় ফেব্রুয়ারি মাসে ফলাও করে দোকান দাও। আমি সে সময় যাব। অল্প সময় বসতেও পারব মনে হয়। এবার কাজের কথা শোন। দে’জ নিশ্চয় বইমেলায় স্টল্ করবে? আমার ইচ্ছা তার মধ্যে শুধু নাটক সংগ্রহ নয়, গল্পসল্প-ও বেরোক। আমার নাতনির গোড়ার ২/৩ পাণ্ডুলিপির সব ছবি হয়ে গেছে মনে হয়। ১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেনের তিন তলায় গিয়ে (বিকেলের দিকে হলেই ভালো) আমার বড় নাতনি শ্রীমতী মোনা চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ছবি সহ পাণ্ডুলিপি চেয়ে নিয়ে এসো। বাকি ১/৩ পাণ্ডুলিপি আমি কাল ওকে ডাকে পাঠিয়েছি। ওকে বলে দিও কত দিন সময় দিতে পারবে। ও-ও একটা স্কুলে পড়ায়, সময়টা জানলে সুবিধা হবে। আগের ছবি আমি দেখে পছন্দ করে এসেছি।…

লীলা মজুমদার’

এই চিঠির শুরুতে যে-মেলায় স্টল দেওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে তা নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা। যতদূর মনে হয় এখানে ‘সন্দেশ’-এর স্টল দেওয়ার কথাই বলেছেন লীলা মজুমদার। কেননা বইমেলায় একমাত্র ‘সন্দেশ’-এর স্টলেই তাঁকে বসতে দেখেছি। এখানে ‘শিশির’ মানে নিশ্চয়ই শিশিরকুমার মজুমদার। শিশিরবাবু নিউ স্ক্রিপ্টের দোকানেও বসতেন। তাঁর লেখা ‘তুফান দরিয়ার পরাণ মাঝি’ ‘সন্দেশ’-এ ছাপা হয়েছিল। বই হওয়ার সময় সত্যজিৎ রায়-এর করা সেই সব ছবির ব্লকই অলংকরণে ব্যবহার করা হয়। শিশিরবাবুর আরেকটি বই ‘পাতালপুরী অভিযান’-এর প্রচ্ছদ করেছিলেন সন্দীপ রায়, অলংকরণ সত্যজিৎ রায় এবং সুবীর রায়-এর।

লীলা মজুমদার এর পরের মাসেই ২ তারিখে একটা চিঠি লিখেছেন সরাসরি আমাকেই। রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন থেকেই লেখা সেই চিঠিতে লীলাদি লিখছেন–

‘স্নেহের সুধাংশু,

কিছুদিন থেকে গুজব শুনছি কার্তিক ঘোষ তোমাদের প্রকাশনীর কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সত্যিমিথ্যা জানি না। সে-ও তো কিছু লেখেনি। এমন কি আমার চিঠির উত্তরও পাইনি। তাই সরাসরি তোমাকেই লিখছি। দে’জ পাবলিশিং এর জন্য আমার নাটিকা-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি কার্তিককে অনেক দিন হল দিয়েছি। বইমেলার আগেই বের হবার কথা। ছবিও শুনেছিলাম আঁকা হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কতখানি কাজ এগিয়েছে আমাকে জানিও। আমি কিছু ফর্ম ছাপাচ্ছি, letter of agreement জাতের তাতে দুই পক্ষ সই করলেই হবে। দ্বিতীয় কথা ‘সন্দেশে’ ও কিছু অন্য কাগজে প্রকাশিত ছোটদের রম্যরচনা, ‘গল্পসল্প’ও দে’জ ছাপবে বলে কার্তিকের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁর জন্য আমার নাতনি শ্রীলতা চট্টোপাধ্যায় ছোট ছোট ছবি আঁকছে। আশা করি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই, কার্তিক আমার সঙ্গে এই ব্যবস্থা করেছে। ছবি আঁকাও প্রায় শেষ। আমি কিছু দেখে এসেছি, খুব ভালো হচ্ছে। …আর যদি এ বিষয়ে অন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক, তাহলে অন্য প্রকাশক খুঁজব। তুমি আমার সন্তানের মতো। খোলাখুলি মনের কথা জানিও। আমরা এখন কলকাতায় যাব না।…

… তোমার একবার এখানে আসার কথা হয়েছিল। পৌষ উৎসবের সময় বাড়ি ভরতি থাকে, কাজেই অন্য সময়ে এলে খুব খুশি হব। মার্চের শেষ পর্যন্ত এ জায়গাটা স্বর্গ হয়ে যায়। চিঠি লিখো।

স্নেহাশীর্বাদ নিও। ইতি

আঃ লীলা মজুমদার’

এই চিঠিতে কার্তিকদার প্রসঙ্গে লীলাদি যে-কথা লিখেছেন সেটা সম্ভবত তাঁর সাহিত্য সংসদ পর্বের কথা। তবে কার্তিকদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়নি। জীবিকার প্রয়োজনে যেখানেই তিনি যান না কেন, বন্ধুত্বের টান অটুট ছিল। দে’জ পাবলিশিং থেকে লীলা মজুমদারের যে চারটি বই আমি প্রকাশ করেছি তার মধ্যে ‘গল্পসল্প’ নেই। ওই বইটি সম্ভবত অন্য কোনও প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছিল।

দে’জ পাবলিশিং থেকে লীলা মজুমদারের প্রথম বই ১৯৮২ সালে (পয়লা বৈশাখ, ১৩৮৯) প্রকাশিত হয়। সম্ভবত ১৯৮১-র শেষ দিকে কার্তিকদার সঙ্গে বালিগঞ্জে লীলাদির বাড়ি গিয়ে বইটির ব্যপারে কথা বলে এসেছিলাম। লীলাদি চাইছিলেন ডবল ডিমাই ১/৮ সাইজে রঙিন বই করতে। তখনও আমি অফসেটে কাজ শুরু করিনি। তাই লীলা মজুমদারের ‘গুপের গুপ্তধন’ নামে সেই বইটিতে ছবির ব্লকগুলি লাল কালিতে ছেপে লেটার প্রেসেই বেশ চমকদার বই করেছিলাম। প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ করেছিলেন ধীরেন শাসমল। বইটি ছেপেছিলাম হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিটে পরেশনাথ পান-এর ইন্দ্রলেখা প্রেসে।

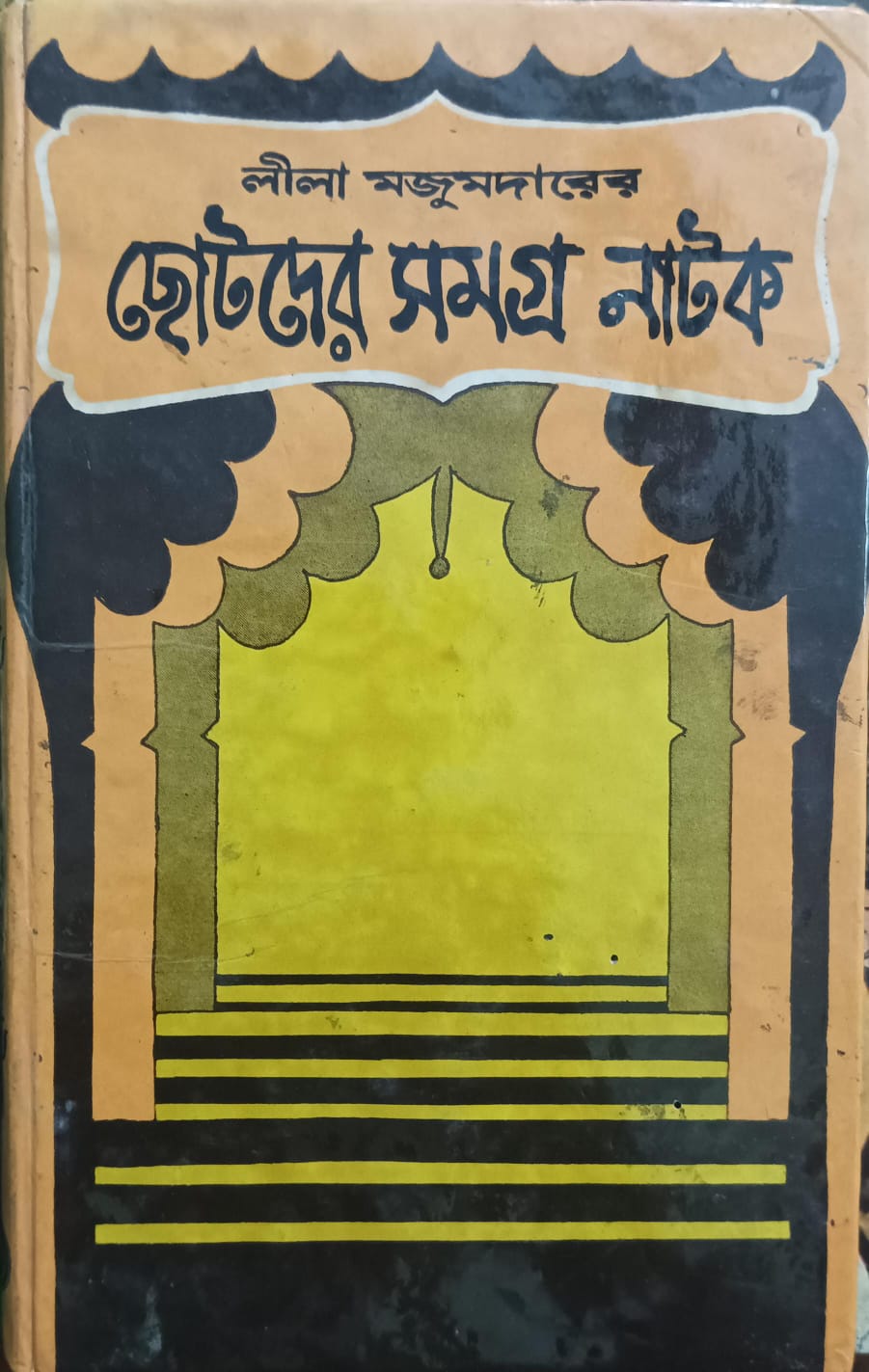

লীলাদির দ্বিতীয় যে-বইটা আমি প্রকাশ করি সেটা আগের দুটো চিঠিতেই উল্লিখিত সেই নাটকের সংগ্রহ। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় ‘ছোটদের সমগ্র নাটক’। মোট আটটি নাটকের এই সংকলনের প্রচ্ছদ করেন রঞ্জন দত্ত। বইটা ছাপিয়েছিলাম শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে পঞ্চানন জানা-র জানা প্রিণ্টিং কনসার্ন থেকে।

এরপর বেরোয় লীলা মজুমদারের ‘কিশোর বিচিত্রা’। ‘কিশোর বিচিত্রা’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৬-র জুন মাসে। প্রচ্ছদ করেছিলেন গৌতম রায় আর যাবতীয় অলংকরণ লীলাদির নাতনি শ্রীলতা রায়েরই করা। বইটি ছেপেছিলাম নরেন্দ্র সেন স্কোয়ারে বংশীধর সিংহের বাণীমুদ্রণ প্রেস থেকে।

লীলাদির চতুর্থ যে-বইটা দে’জ থেকে বেরোয় সেটা নতুন বই নয়, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত ‘নাটঘর’ বইয়ের পুনর্মুদ্রণ। ১৯৯৬-এ প্রকাশিত প্রথম দে’জ সংস্করণের প্রচ্ছদও গৌতম রায়ের করা। ছেপেছিলাম সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের আদ্যাশক্তি এন্টারপ্রাইজ থেকে।

লীলাদির শেষ যে বইটা আমরা করি সেটি হল ‘মণি-মানিক’। এটি তাঁর নানা রকম লেখার একটি সংকলন। লীলা মজুমদারের সম্মতিতে সুনীল জানা বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। সুনীল জানা সংকলিত ও সম্পাদিত এই বইটি ১৯৯৬-এই ‘নাটঘর’-এর সঙ্গেই প্রকাশিত হয়।

পুরনো চিঠি খুঁজতে বসে লীলাদির লেখা আরেকটা চিঠি পেলাম। সেটা ১৯৮৩ সালে লেখা। সে বছরও তাঁকে যথারীতি নববর্ষের দিন দোকানে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়ে কার্ড পাঠিয়েছিলাম। ২৬ এপ্রিল তিনি তার উত্তরে আমাকে একটি চিঠি দেন,

‘স্নেহের সুধাংশু,

তোমাদের নববর্ষের নিমন্ত্রণ পেয়ে কত যে আনন্দ হয়েছিল বলতে পারি না। ঐ দিনে আমার সমস্ত মনটা কলেজ স্ট্রীটে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। গত দু-বছর যেতে পারিনি। এখান থেকেই তোমাদের সকলকে শত শত আশীর্বাদ করছি।…’

এই চিঠিতেই তিনি জানান কার্তিকদার হাতে আমাকে দেওয়ার জন্য অজেয় রায়-এর দু’টি গল্প পাঠিয়েছেন। যে কোনও কারণেই হোক সে-গল্প দুটো আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছোয়নি। ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় অজেয় রায়-এর লেখা আগেই আমার নজরে এসেছিল। অজেয় রায় সম্পর্কে চিঠিতে লীলাদি লিখেছিলেন, ‘এই রকম তথ্যমূলক সরস লেখা আর কেউ লেখে না।’

অজেয় রায়ের বই আমি সেসময় করতে পারিনি। কিন্তু প্রায় তিন দশক পরে অপু অজেয় রায়ের তিন-তিনটে বই– ‘অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র’, ‘রহস্য সমগ্র’ এবং ‘সরস গল্পসমগ্র’ প্রকাশ করে আমার সেই দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………………

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved