সেবছর পুজো সংখ্যার জন্য যেখানে যা লেখা দেওয়ার কথা ছিল সেসব লেখা জমা দিয়ে বুদ্ধদেব গিয়েছিলেন আমেরিকার বস্টনে বঙ্গ সম্মেলনে যোগ দিতে। তিনি প্রতিবারই একটি জনপ্রিয় মাসিকপত্রের পুজো সংখ্যায় বড়ো গল্প লিখতেন, সেবারও লিখেছিলেন। সেবার একটি বড়ো মিডিয়া হাউসের পুজো সংখ্যাতেও তাঁর উপন্যাস চাওয়া হয়েছিল– তিনি সে-লেখাও জমা দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যিখানে জনপ্রিয় মাসিকপত্রটির বিজ্ঞাপনে লেখা হয় বুদ্ধদেব না কি তাঁদের পত্রিকায় উপন্যাস লিখেছেন। বড়ো গল্পটাকেই তাঁরা উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপন করেছিলেন। এটা সেই মিডিয়া হাউসের চোখে পড়ায় তাঁরা বুদ্ধদেবের উপন্যাস না ছাপার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তাঁদের অঘোষিত নীতি ছিল, তাঁদের কাগজের পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লিখলে অন্য কোথাও উপন্যাস লেখা চলবে না। তাই বুদ্ধদেব আমেরিকা থেকে ফেরার পর পত্রিকা সম্পাদক জানান কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উপন্যাসটি ছাপা যাবে না।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি: তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭.

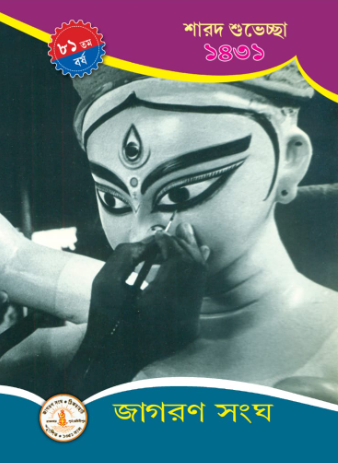

গত সপ্তাহে একটা বিশেষ পারিবারিক অনুষ্ঠানে দিন তিনেকের জন্য দীঘা গিয়েছিলাম। ফেরার আগে ঘৃতপুরা গিয়ে ঠিকরা হাটে আমাদের ‘জাগরণ সংঘ’-র পুজোর কাজ কতদূর এগোল সেটাও একবার দেখে এলাম। অন্যবারের তুলনায় এবছর যেন কাজ একটু ধীরগতিতে এগোচ্ছে। প্রতিবার এই সময় প্রতিমা রং করার কাজ শুরু হয়ে যায়। এবার দেখলাম দো-মাটির কাজ চলছে।

হঠাৎ ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তখন মাঝে-মাঝেই স্কুল-ফেরতা চলে যেতাম দুর্গা মন্দিরে ঠাকুর গড়া দেখতে। কাঠামো তৈরি থেকে শুরু, তারপর এক মাটি, দো-মাটি হয়ে ঠাকুর রং করা পর্যন্ত– সবটা দেখতাম। সেসময় আমাদের ঠাকুর গড়তেন অনন্তকুমার কামিলা। পরে দেবেন্দ্রনাথ কামিলা, বাবলু কামিলা অনেকদিন ঠাকুর গড়েছেন। এখন ঠাকুর গড়ছেন পরিতোষ কামিলা।

দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই চিরকাল দেশে যাওয়া অভ্যেস আমার। যখন পাকাপাকিভাবে কলকাতা চলে এলাম, তখন থেকে কোনওবার পুজোয় বাড়ি যাইনি, এমনটা হয়নি। আশ্বিন মাসে আকাশে বর্ষার মেঘ কেটে গেলেই ঘৃতপুরা যাবার জন্য মনটা ছটফট করে। আর একবার পৌঁছে গেলে লক্ষ্মীপুজোর আগে ফেরার কথা ভাবি না। কোনও কোনও বার আরও কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসি। কলকাতার ব্যস্ততা থেকে কয়েকটা দিন দেশের বাড়িতে কাটিয়ে আসার আনন্দই আলাদা। এখন বুঝতে পারি, যত বছরই শহরে থাকি না কেন ঘৃতপুরার সঙ্গে আমার নাড়ির টান কখনওই কাটেনি। সারা বছরই মাঝে-মাঝে বাড়ি যাই। ‘বাড়ি’ বলতে এখনও গ্রামের বাড়ির কথাই প্রথমে মনে আসে। বাড়িতে এখন সারা বছর আমার পিসতুতো বউদি আর তাঁর ছেলে পিপু থাকে। তাই বেশিরভাগ সময় ফাঁকা-ফাঁকাই লাগে। কিন্তু পুজোর সময়ের কথা আলাদা। তখন আর শুধু আমি না, আমরা সপরিবারে গিয়ে উঠি আমাদের ‘অক্ষয় নিবাসে’। ‘অক্ষয় নিবাস’ তখন জমজমাট।

পুজোয় বাড়ি যাওয়া নিয়ে আমার বাবারও একই রকম টান দেখেছি। দাদারাও ব্যতিক্রম ছিলেন না। আর আমার ভাই বাবুও বাড়ি যাওয়ার কথায় এখনও এক পায়ে খাড়া। বাবার থেকেই আমরা চারভাই জন্মভিটের ওপর এমন টানটা পেয়েছি বলে মনে হয়। পরের প্রজন্মে অপুর মধ্যে বাড়ির টান সব থেকে বেশি। আমার ছোট ছেলে ঋদ্ধি কিংবা বাবুর ছেলেমেয়ে মুন্না আর গুড্ডিও পুজোতে বাড়ি যায়। আমার দাদা-বউদি, ভাইপো, বউমা, ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেকে পুজোয় ঘৃতপুরা যায়।

খুব ছোটবেলায় বাবাকে সারাবছর কাছে পেতাম না। তবে পুজোর বেশ কয়েক দিন আগেই বাবা বাড়ি চলে আসতেন। পুজোর সময় বাবা কলকাতা থেকে ফেরা মানেই নতুন জামা-কাপড় হবে! তখনকার দিনে জীবনযাপনে বাহুল্য কম ছিল। তাই পুজোয় নতুন জামা-প্যান্টের আকর্ষণই আলাদা ছিল। বাবা আমাদের চার ভাইয়ের জন্য কলকাতা থেকে একই রকম কাপড়ের থান নিয়ে যেতেন। ওখানে লক্ষ্মী দরজি আমাদের মাপ নিয়ে জামা-প্যান্ট বানিয়ে দিতেন।

বাবার কলকাতা থেকে পুজোয় গ্রামে যাওয়ার মূল টানটা ছিল আমাদের ক্লাবের পুজো। ‘ক্লাব’ বললে ঠিক বোঝানো যাবে না– ‘জাগরণ সংঘ’-র সঙ্গে যেভাবে আমার বাবা-দাদারা জড়িয়ে ছিলেন এবং এখন আমিও জড়িয়ে আছি, তাতে বলা উচিত ‘জাগরণ সংঘ’ আমাদের আবেগের নাম। ঠিকরা মোড় থেকে মীরগোদার দিকে একটু গেলেই ‘জাগরণ সংঘ’। ‘জাগরণ সংঘ’-র পুজো এবার ৮১ বছরে পড়ল। পাটিগণিতের সহজ হিসেবে ১৯৪৪ সালে আমাদের পুজোর শুরু। কিন্তু এই পুজো শুরুর এবং ‘জাগরণ সংঘ’র সলতে পাকানোর ইতিহাসটা বেশ গল্পের মতো।

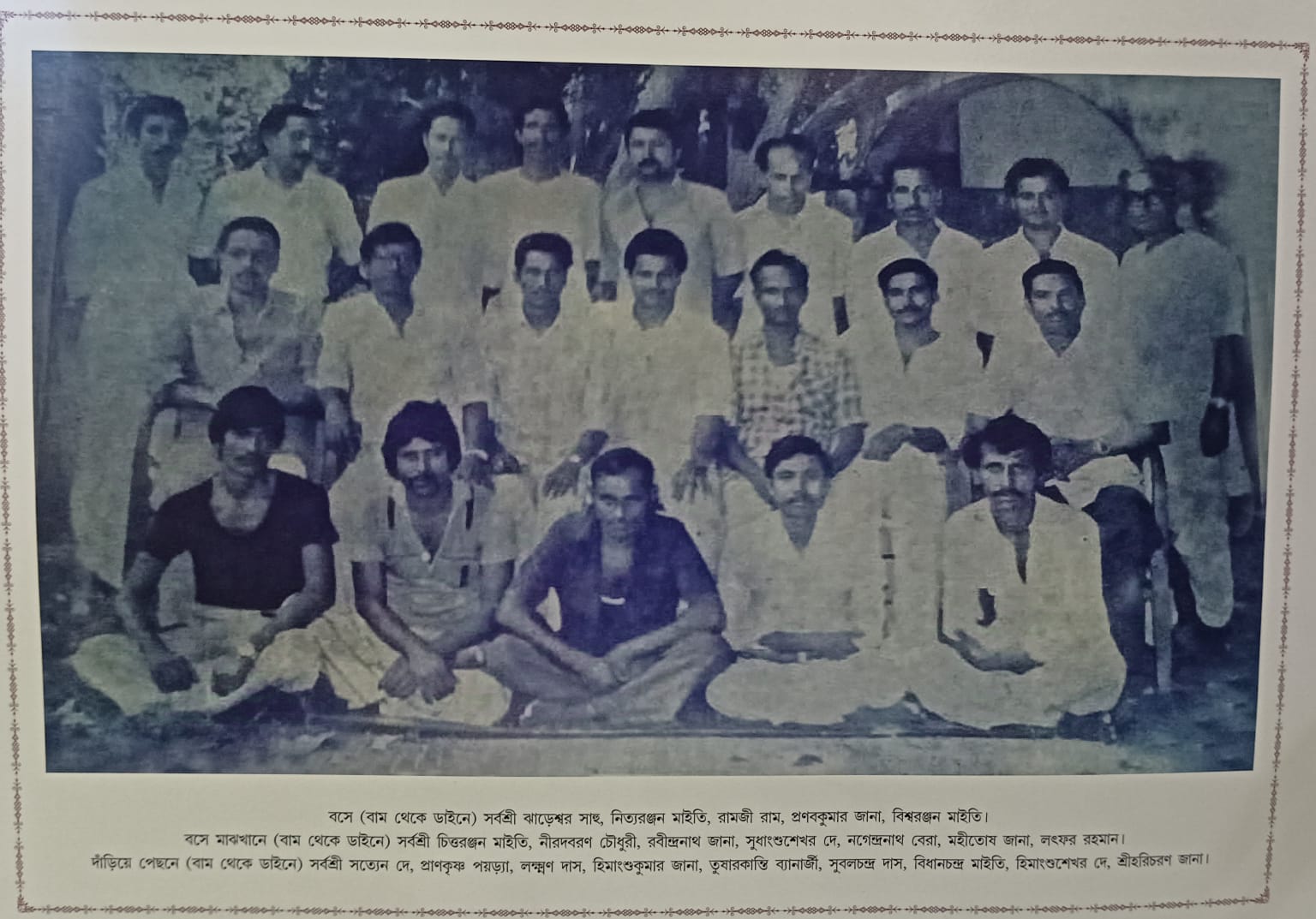

বাবারা তখন কাজেকর্মে অনেকেই কলকাতায় থাকেন। নিজেদের মধ্যে বন্ধুরা নিয়মিত দেখা করতেন। তাঁরা সবাই ওই একটা বিষয়ে এককাট্টা ছিলেন– যতই কাজ করি কলকাতায়, দেশ আমাদের মেদিনীপুর। সেসময় আমাদের গ্রামের বা আশপাশের গ্রামের অনেকেই কলকাতায় থেকে কাজ করতেন। বাবার মতোই তাঁদেরও বেশিরভাগেরই সংসার ছিল গ্রামের বাড়িতে। বাবা থাকতেন বাদুড়বাগানে, বাবার বন্ধুরা বা আমাদের আত্মীয়রা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতেন সুকিয়া স্ট্রিটে, কৈলাস বোস স্ট্রিটে, বলাই সিংহ লেনের সেই মাটির বাড়ি– ‘মাটি কোঠা’য়।

‘মাটি কোঠা’-র সঙ্গে ‘জাগরণ সংঘ’র জন্মের একটা যোগ আছে। বাবার কাছে শুনেছি এখানেই আমাদের দুর্গাপুজো শুরুর প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছিল। তখন অবশ্য ‘জাগরণ সংঘ’ নাম ছিল না। বাবারা অনুভব করছিলেন গ্রামে নিজেদের একটা পুজো হওয়া দরকার। তখন আমাদের ওখানে পুজো বলতে ছিল বালিসাইতে ভুঁইয়াদের বাড়ির পুজো। সে-বাড়ির পুজো এলাকায় বিখ্যাত ছিল। আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ সেখানে ঠাকুর দেখতে যেত, প্রসাদ খেত। মেলাও বসত ভুঁইয়াগড়ের সামনে। কিন্তু গোটা রামনগর অঞ্চলে কোনও বারোয়ারি পুজো ছিল না। ভুঁইয়াদের পুজো যেহেতু বাড়ির পুজো ছিল, তাই বাবারা চাইছিলেন এমন একটা পুজো করতে যেখানে গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজেরাই পুজো করতে পারে। এই হল আমাদের বারোয়ারি পুজোর ইতিকথা।

…………………………………………………..

বাবার কলকাতা থেকে পুজোয় গ্রামে যাওয়ার মূল টানটা ছিল আমাদের ক্লাবের পুজো। ‘ক্লাব’ বললে ঠিক বোঝানো যাবে না– ‘জাগরণ সংঘ’-র সঙ্গে যেভাবে আমার বাবা-দাদারা জড়িয়ে ছিলেন এবং এখন আমিও জড়িয়ে আছি, তাতে বলা উচিত ‘জাগরণ সংঘ’ আমাদের আবেগের নাম। ঠিকরা মোড় থেকে মীরগোদার দিকে একটু গেলেই ‘জাগরণ সংঘ’। ‘জাগরণ সংঘ’-র পুজো এবার ৮১ বছরে পড়ল। পাটিগণিতের সহজ হিসেবে ১৯৪৪ সালে আমাদের পুজোর শুরু।

…………………………………………………..

আমাদের পুজো শুরুর পরে-পরেই নিমতলা স্কুলের কাছে আর একটা বারোয়ারি পুজোও শুরু হয়। বাবারা ‘মাটি কোঠা’য় বসে দিনের পর দিন আলোচনা করেছেন কীভাবে নিজেদের পুজো করা যায়। তারপর ঠিকরা হাটের ঠিক পাশেই অস্থায়ী খড়ের চালে ছাওয়া একটা দুর্গা মন্দিরে পুজো শুরু হয়ে গেল। শুনেছি সবাই বাড়ি থেকে খড় নিয়ে এসে পুজোর আগে মন্দিরের চাল ছাওয়ার কাজ করতেন। সবটাই নিজেরা করতেন। পরে টালির ছাউনিও হয়েছিল। আমি অবশ্য খড়ের চাল বা টালির চালের মন্দির দেখিনি। আমি যখন থেকে দেখছি তখন সিমেন্টের ছাদ দেওয়া একচালা মন্দির তৈরি হয়েছে। পুজোর শুরুর দিকে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বাবা ছাড়াও ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দিবাকর মহাকুড়, ভীমচন্দ্র জানা, নকুল জানা, কার্তিক বারিক, ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত, গঙ্গাধর মহাকুড়, রমণীকান্ত দাস, বলাইচরণ সার, তরণীকান্ত সার, নিশিকান্ত দত্ত, নিরঞ্জন দত্ত, প্রফুল্লকুমার দত্ত, অতুলচন্দ্র সার, সুরেন্দ্রনাথ দে, ধরণীধর সেনাপতি। পরে আমার বড়দা হিমাংশুশেখর দে, শংকর রাউল, সুরেশচন্দ্র জানা, অনন্তকুমার বেরা, সন্তোষকুমার মল্লিক-সহ আরও অনেকে তাঁদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। শুনেছি এক সময় ধরণীধর সেনাপতি মেদিনীপুর শহর থেকে বারোয়ারি পুজো করার অনুমতিপত্র নিয়ে আসতেন। তিনি আমাকে ‘ছেলে’ বলে ডাকতেন। তখন অখণ্ড মেদিনীপুর জেলা। জেলা সদরও অনেক দূরে ছিল। আর এখন যেমন স্থানীয় থানা থেকে অনুমতি দেওয়া হয় তখন সেই রেওয়াজ চালু হয়নি।

বাবারা যে-পুজো শুরু করেছিলেন আদিতে তার নাম ছিল ‘সর্বজনীন দুর্গামাতা সমিতি’র পুজো। ষাটের দশকে এসে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আমাদের সমিতির নাম হবে ‘জাগরণ সংঘ’। তার অনেক পরে ১৯৭৬ সালে ‘জাগরণ সংঘ’ নামটি রেজিস্ট্রি করা হয়। সেই ‘জাগরণ সংঘ’-র পুজো এখন আকার-আয়তনে অনেকটাই বেড়েছে। আমি গত প্রায় বছর দশেকের বেশি সংঘের সম্পাদক। আমাদের দুর্গা মন্দিরেরও নবরূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে। সে-কাজও প্রায় ছ’-সাত বছর ধরে চলছে। হয়তো আগামী বছর পুজোয় আমরা নবরূপে নির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন করতে পারব।

পুজো নিয়ে বাবাদের এতটাই উন্মাদনা ছিল যে পুজোর দু’-তিন মাস আগে থেকেই ‘মাটি কোঠা’য় তাঁদের নিয়মিত বৈঠক শুরু হয়ে যেত। পালা করে-করে সবাই গ্রামে গিয়ে পুজোর কাজের তদারক করতেন। আর পুজো শুরুর সপ্তাহ দুয়েক আগেই সবাই কলকাতা থেকে গ্রামে চলে আসতেন। বাবার হাত ধরে পুজো মণ্ডপে যাওয়ার কথা আমার মনে আছে।

এমনিতে ঠিকরায় হাট বসত শনি আর মঙ্গলবার। কিন্তু পুজোর সময় মেলা বসে যেত। স্কুলে যখন সিক্স-সেভেনে পড়ি, তখন আমার মতো অল্পবয়সিদের ‘স্বেচ্ছাসেবক’ লেখা ব্যাজ দেওয়া হত। সেই ব্যাজ বুকে এঁটে পুজোর ক’-দিন খুব আনন্দ করতাম। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে, সুরেন্দ্রনাথ দে আমার সুরেনকার কথা আগে একবার বলেছি, সুরেনকা এক সময় পরপর দু’-তিন বছর কৃষ্ণনগর থেকে মাটির পুতুল নিয়ে গিয়ে রাধাকৃষ্ণ বা ওই ধরনের কোনও পৌরাণিক গল্প পুতুল সাজিয়ে ঝুলনের মতো করে ফুটিয়ে তুলতেন। সেই প্রদর্শনীর সামনে একটা বাঁশের বেড়া তৈরি করা হত। আমরা সেই বেড়ার ভিতরে দাঁড়িয়ে সাজানো পুতুলগুলোকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব পেয়েছিলাম! পুজোর ক’-দিন ভিড় সামলে পুতুলগুলোকে অক্ষত রাখাটাই আমাদের বন্ধুবান্ধদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। আমরাও স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নতুন ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে কাউকে বেড়ায় হাত দিতে দিতাম না।

আমাদের ‘জাগরণ সংঘ’র দুর্গা মন্দিরের ঠিক পাশেই আছে একটি মসজিদ। মাঝখানে একটা নিচু পাঁচিল। মসজিদটাও ভেঙে নতুন করে গড়া হচ্ছে। আমাদের সংঘের পুকুরটা যেমন সংস্কার করা হয়েছে মসজিদের ছোট্ট পুকুরটারও সংস্কারের কাজ হয়েছে। মন্দির-মসজিদের এই সহাবস্থান আমাদের এলাকার গর্ব। মসজিদে আজানের সময় আমরা যেমন মাইক বাজাই না। তেমনই আমাদের দুর্গাপুজোর মেলাতেও প্রচুর মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন। একবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে দীঘা গিয়ে ঠিকরা হাট এলাকার এই বৈশিষ্ট্যের কথা শুনে খুবই আনন্দিত হন। তিনি প্রস্তাব করেন ওই জায়গার নাম হোক ‘সম্প্রীতি নগর’। আমাদের সংঘের সদস্যরা এই প্রস্তাব সাগ্রহে মেনে নিয়েছে। সরকার থেকেও ওই এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে এই জায়গাটাকে দীঘা পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। প্রাথমিকভাবে দীঘা থেকে ঠিকরা পর্যন্ত এবং ঠিকরা মোড় থেকে দুর্গা মন্দির পর্যন্ত আলোকায়নের ব্যবস্থা হয়েছে। ভবিষ্যতে ঠিকরা মোড়ে ‘সম্প্রীতি নগর’ লেখা একটি তোরণ নির্মাণেরও কথা আছে। হয়তো বছর দুয়েকের মধ্যে সেটাও হয়ে যাবে।

আমার কাছে পুজোর আরেকটা বড় আকর্ষণ ছিল যাত্রা। সেটারও শুরু ‘মাটি কোঠা’য়। পরের দিকে আমাদের শিয়ালদার বাড়িতেও রিহার্সাল হয়েছে। প্রত্যেক বছর মেলার মাঠে যাত্রা হত। সে-ছিল অ্যামেচার যাত্রা। প্রথম দিকের যাত্রায় প্রফুল্লকা ও মুরারীকা নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। তখনকার দিনে গ্রামঘরে মেয়েরা মঞ্চে অভিনয় করতেন না। তাই ছেলেদেরই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতে হত। শুরুর দিকে আমাদের যাত্রার প্রধান নির্দেশক ছিলেন কৃত্তিবাস দাস। আমরা নির্দেশককে আড়ালে বলতাম ‘ওস্তাদ’। তিনিই কোন পালা হবে ঠিক করতেন, কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তাও ঠিক করতেন। বইপাড়ায় তখন নাটকের বইয়ের বেশ চল ছিল। সেখান থেকেই দুয়েকটা নাটকের বই কিনে পালা তৈরি হত। বসন্ত হাজরা, অঘোর চক্রবর্তী, কানু চৌধুরী, অমূল্যবাবু, যতীন সার, মনসাবাবু, হরিহর মাইতি প্রমুখ অনেকেই যাত্রায় অভিনয় করেছেন।

যাত্রা শুরু হত মাঝরাতে, শেষ হতে-হতে প্রায় ভোরবেলা। কখনও রাতে বৃষ্টি হলে পরদিন সকালেও যাত্রা হয়েছে। সেসময় বেশি হত পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক পালা। সামাজিক পালাও হয়েছে কিন্তু সেটা আমাদের ওদিকে তত জনপ্রিয় ছিল না। মেকআপ-টেকাপ করে সে এক হই-হই কাণ্ড ! প্রচুর জনসমাগম হত যাত্রার রাতে। যাত্রার শুরুর আগে, ঢোল, পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, করতাল, ক্ল্যারিনেটের বাজনা আরম্ভ হলেই দর্শকরা চুপ করে নিজের-নিজের জায়গায় বসে পড়ত।

স্টেজে অনেকগুলো ডে-লাইট ও হ্যাজাক দিয়ে আলো করা হত। পালা চলতে-চলতে আলো কমে এলে বাজনার ফাঁকে আবার হ্যাজাকগুলোতে তেল ভরে দিলে ফের উজ্জ্বল আলো হত। যাত্রার পোশাক আসত কাঁথির গদাধর গিরির দোকান থেকে। মনে আছে, বড়দা একবার অভিনয় করেছিলেন ‘রিকশাওয়ালা’ নামে একটা পালায়। তিন-চারবার করে স্টেজে উঠতে হত এমন ছোট চরিত্রে আমি নিজেও দু’-বার অভিনয় করেছি– পালা দুটো ছিল ‘বর্ণপরিচয়’ আর ‘রাইফেল’। আজ আর কিছুতেই মনে পড়ছে না পালা দুটোয় আমার চরিত্রের নাম কী ছিল, কোনও সংলাপও মনে পড়ছে না। যাত্রা চলাকালীন বড়দা অভিনয় না করলে পুরো সময়টা দাঁড়িয়ে দেখতেন। চেয়ার থাকলেও বসতেন না। মাথায় একটা রুমাল দিয়ে রাখতেন যাতে মাথায় শিশির না পড়ে। দাদার দেখাদেখি আমারও একই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। তখনকার আবহাওয়াও অন্য রকম ছিল। শরৎকালে পুজোর সময় রাতের দিকে বেশ ঠান্ডা পড়ে যেত। প্রত্যেকবার যে আমাদের অ্যামেচার দলই অভিনয় করত এমন নয়। দুয়েকবার ওড়িশার যাত্রাও হয়েছে। আমরা ওড়িশার যাত্রাদলকে বলতাম ‘ধাওয়া পার্টি’। বছর কয়েক আগেও উৎসাহী ছেলেদের দিয়ে অ্যামেচার যাত্রা করিয়েছি। কিন্তু এখন দর্শকের রুচিও পালটেছে। তাই প্রতি বছর করা যায় না। গত কয়েকবছর ধরে অনেকেই চাইছে ফের শুরু হোক যাত্রা। আমি বলেছি, মন্দির উদ্বোধন হলে তখন আবার করা যাবে। যাত্রা-নাটকে আমার উৎসাহ এই বয়সেও কমেনি।

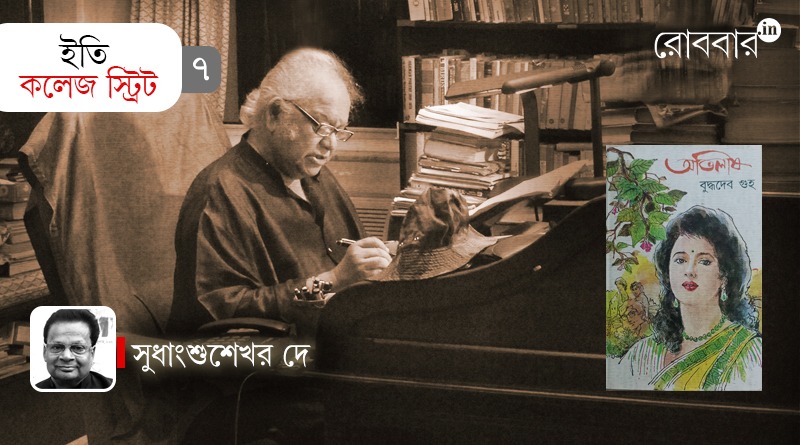

দুর্গাপুজোর সময় নাটকের কথা বলতে গিয়ে আমার প্রকাশকজীবনে ঘটে যাওয়া একটা নাটকীয় ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। সেটা ১৯৯১ সাল। তার অনেক আগেই লেখক বুদ্ধদেব গুহর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। ১৯৭৩ সাল থেকেই আমি তাঁর বই ছাপছি। সেবার পুজোর দিন ২০-২৫ আগে এক সকালবেলা বুদ্ধদেব গুহ হঠাৎ ফোন করে বললেন অবিলম্বে দেখা করতে। সেদিনই দুপুরে যেতে বললেন ১২ নম্বর ওয়াটারলু স্ট্রিটে এস এন গুহ অ্যান্ড কোম্পানির দপ্তরে। সেই সঙ্গে বলে দিলেন– বাড়িতে খেয়ে এসো না। দুপুরে এক সঙ্গে খাব। আমি চলে গেলাম সময়ের সামান্য আগেই। তিনি এসেই জানতে চাইলেন চা-কফি কিছু খেয়েছি কি না। তারপর আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে বেয়ারাকে ডেকে আমাদের দু’-জনের জন্য অ্যাম্বার রেস্তোরাঁ থেকে দুপরের খাবার আনতে নির্দেশ দিলেন– সে এলাহি আয়োজন, ফিশ ফ্রাই থেকে শুরু করে নানারকম লোভনীয় পদ। আমি তখনও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কোন দিকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বিষয়টা খোলসা হল।

সেবছর পুজো সংখ্যার জন্য যেখানে যা লেখা দেওয়ার কথা ছিল সেসব লেখা জমা দিয়ে বুদ্ধদেব গিয়েছিলেন আমেরিকার বস্টনে বঙ্গ সম্মেলনে যোগ দিতে। তিনি প্রতিবারই একটি জনপ্রিয় মাসিকপত্রের পুজো সংখ্যায় বড়ো গল্প লিখতেন, সেবারও লিখেছিলেন। সেবার একটি বড় মিডিয়া হাউসের পুজো সংখ্যাতেও তাঁর উপন্যাস চাওয়া হয়েছিল– তিনি সে-লেখাও জমা দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যিখানে জনপ্রিয় মাসিকপত্রটির বিজ্ঞাপনে লেখা হয় বুদ্ধদেব না কি তাঁদের পত্রিকায় উপন্যাস লিখেছেন। বড় গল্পটাকেই তাঁরা উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপন করেছিলেন। এটা সেই মিডিয়া হাউসের চোখে পড়ায় তাঁরা বুদ্ধদেবের উপন্যাস না ছাপার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তাঁদের অঘোষিত নীতি ছিল, তাঁদের কাগজের পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লিখলে অন্য কোথাও উপন্যাস লেখা চলবে না। তাই বুদ্ধদেব আমেরিকা থেকে ফেরার পর পত্রিকা সম্পাদক জানান কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উপন্যাসটি ছাপা যাবে না। যদিও লেখার সম্মান দক্ষিণার চেকটি দিতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রবল অভিমানী এবং একই সঙ্গে প্রচণ্ড আত্মসম্মান বোধের অধিকারী বুদ্ধদেব সে-চেক গ্রহণ করেননি তো বটেই, উলটে সম্পাদককে বলেন অবিলম্বে তাঁর লেখা ফেরত পাঠাতে। তাঁরা সে-লেখা ফেরত পাঠান। আমি বোধহয় বলেছিলাম– মাসিকপত্রটি যে ভুল বিজ্ঞাপন দিল তা ওদের কিছু বললেন না! বুদ্ধদেবের বিশ্বাস ছিল ওই মাসিকপত্রে তাঁর পাঠক সংখ্যা অনেক বেশি এবং গঞ্জে-মফস্সলে বহু পাঠক ওই পত্রিকায় তাঁর লেখা পড়েন। তিনি তাঁদের বঞ্চিত করতে চাননি।

এইসব কথার ফাঁকে তিনি আমাকে জানালেন– একটা চলতি ধারণা আছে যে পুজো সংখ্যায় বের হওয়া উপন্যাসের কাটতি বেশি। এমনকী পুজোর সময় পত্রিকায় না বের হওয়া উপন্যাসেরও নাকি কাটতি কম। তিনি যাচাই করতে চান– কথাটা কত দূর সত্যি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যদি লেখকের নিজস্ব পাঠক গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এগুলো বাধা হওয়ার কথা নয়। সুতরাং, তাঁর দাবি আমাকে বইটা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বুদ্ধদেব গুহের বই প্রকাশে আমার কোনো দ্বিধা ছিল না। সংকট ছিল সময় নিয়ে।

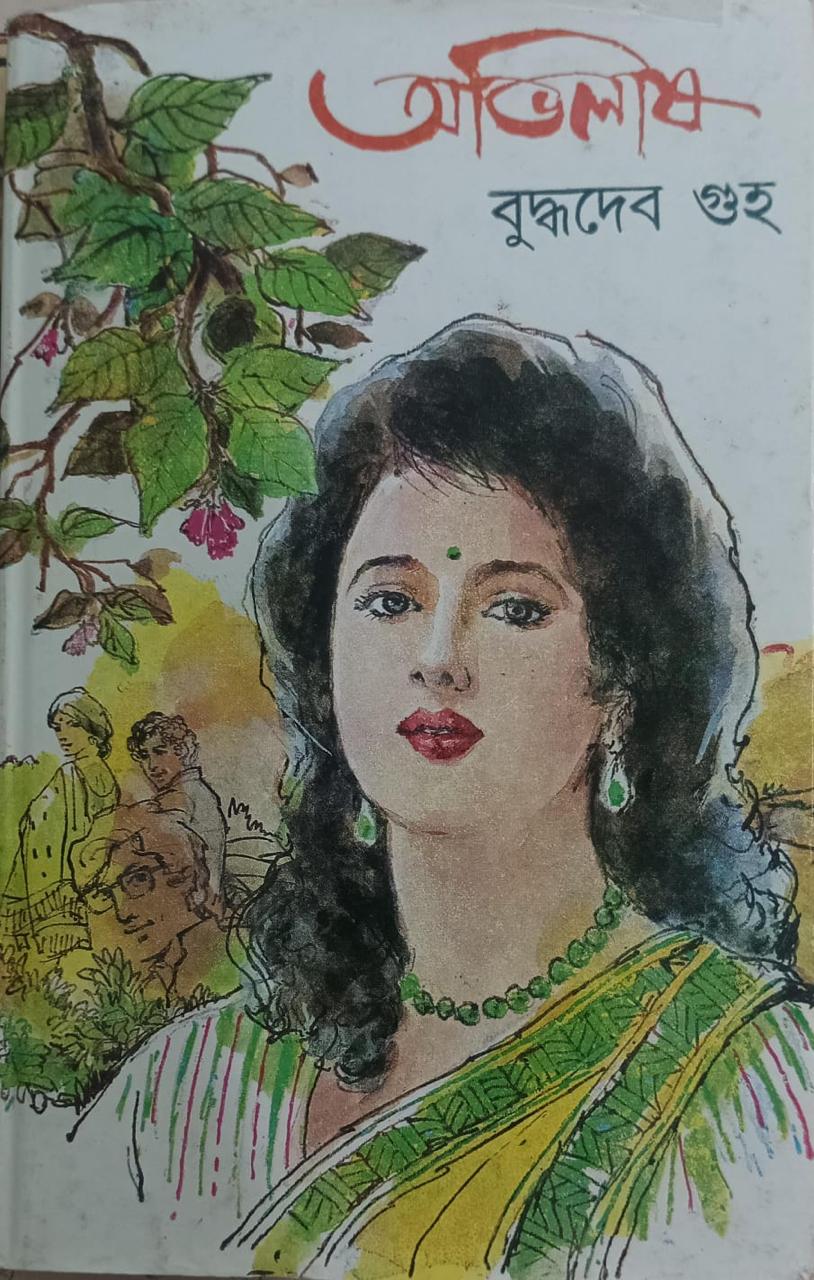

মহালয়ার আগে হাতে আর মাত্রই দিন পনেরো সময় ছিল। তার মধ্যে সব কাজ সারতে হবে। তবু আমার বিশ্বাস ছিল চেষ্টা করলে পারা যাবে। আমি কপি নিয়ে কম্পোজে পাঠিয়ে দিলাম। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ শুরু হয়ে গেল। বুদ্ধদেব গুহ নিজে প্রুফ দেখতে চাইতেন না। আমরাই ব্যবস্থা করতাম। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। কিন্তু গোল বাঁধল প্রচ্ছদ নিয়ে। বুদ্ধদেবের ইচ্ছে সুধীর মৈত্রকে দিয়ে মলাট ও অলংকরণের কাজ করাবেন। আমি সেটা জানামাত্র বঙ্কিম শী আর বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (বাবুদা) পাঠালাম সুধীর মৈত্রের বাড়ি। কিন্তু তাঁরা গিয়ে জানলেন সুধীরবাবু আঁকাআঁকির কাজ থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বাবুদা আর বঙ্কিম অনেক করে বুঝিয়ে সুধীরবাবুকে রাজি করালেন। তখন এমন অবস্থা যে সুধীরবাবুর ঘরে রং-তুলিও নেই। বাবুদারা ধর্মতলায় জি সি লাহার দোকান থেকে একসেট তুলি আর রং কিনে নিয়ে ফের হাজির হলেন তাঁর কাছে। অবশেষে এল প্রচ্ছদ। অলংকরণও হল। আর মহালয়ার দু-একদিন আগে প্রকাশিত হল বই।

বুদ্ধদেব গুহের অভিলাষ পূর্ণ হল– সে উপন্যাসের নামও ছিল ‘অভিলাষ’। আমি এত বছরে বহু বই প্রকাশ করেছি, অসংখ্য প্রচ্ছদও এঁকে দিয়েছেন বিভিন্ন নামকরা প্রচ্ছদ শিল্পী। কিন্তু সুধীর মৈত্রের ওই কাজ আমার ধারণায় অত্যন্ত উচ্চমানের। তাকিয়ে দেখার মতো।

‘অভিলাষ’ বেরিয়ে গেল মহালয়ার আগেই। আর সমস্ত ধারণা ভেঙে দিয়ে প্রচুর বিক্রি হতে লাগল। দোকানে লাইন লেগে গেল প্রায়। আমার মনে আছে পুজোর আগেই মাত্র এক সপ্তাহে তিন হাজার বই বিক্রি হয়েছিল। আমি শুরুতে বোধহয় পাঁচ হাজার ছেপেছিলাম। পুজোর পরে-পরেই সব শেষ হয়ে গেল। আমি ফের ছাপতে দিলাম।

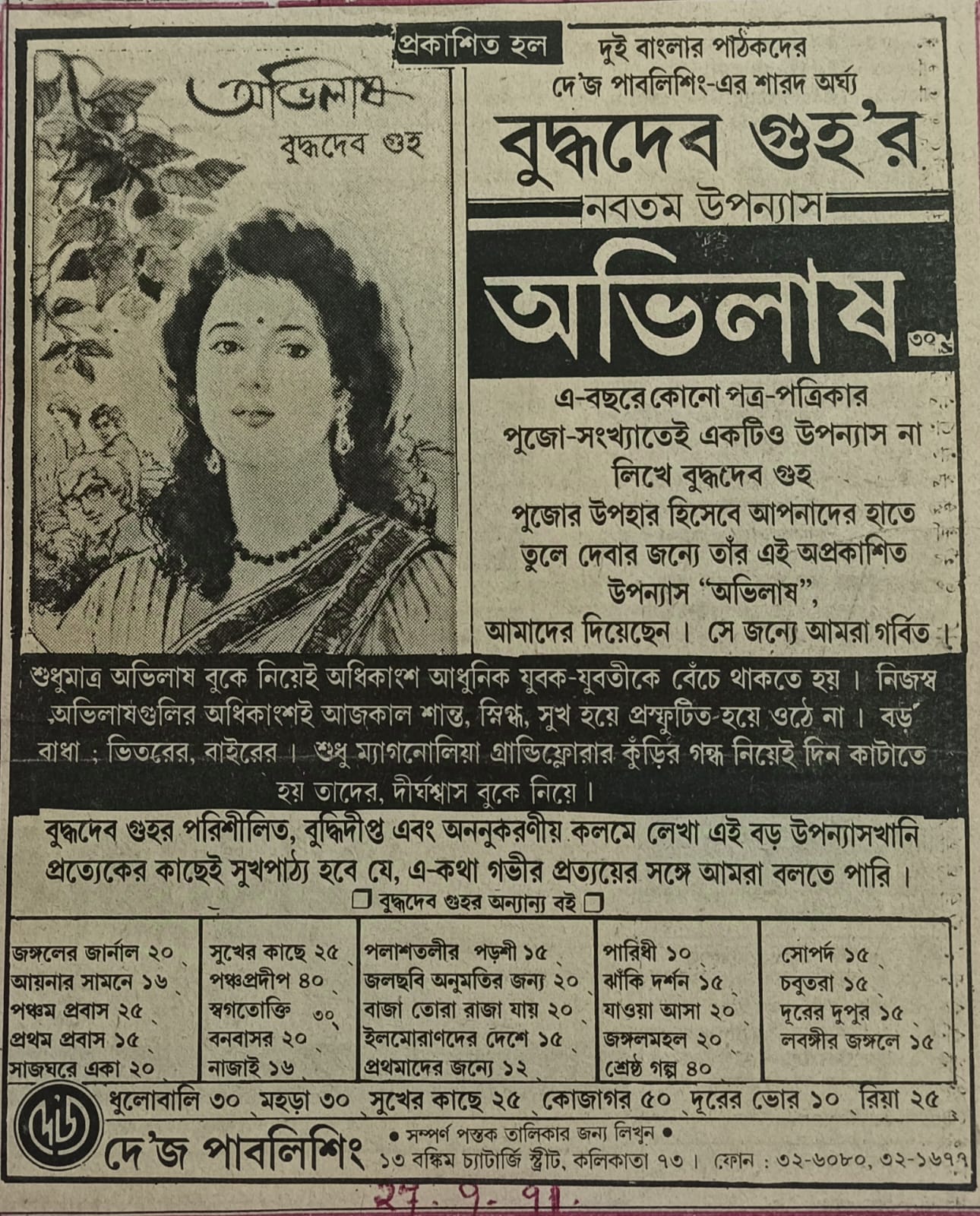

অবশ্য ‘অভিলাষ’-এর বিজ্ঞাপনে আমি কার্পণ্য করিনি। পুরোনো বিজ্ঞাপনের ফাইল ঘেঁটে দেখছি, ২১ সেপ্টেম্বর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য়, ২৪ সেপ্টেম্বর ‘বর্তমান’ পত্রিকায়, ২৫ সেপ্টেম্বর ‘গণশক্তি’ পত্রিকায়, ২৬ সেপ্টেম্বর ‘আজকাল’ পত্রিকায়, আনন্দবাজারে ফের ২৭ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। কোনো বিজ্ঞাপনই তিন কলাম তেরো সেন্টিমিটারের কম নয়। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র ২৭ তারিখেরটা তো তিন কলাম আঠেরো সেন্টিমিটার। বিজ্ঞাপনী বয়ানটা অবশ্য বুদ্ধদেব গুহ নিজেই লিখে দিয়েছিলেন– ‘এ-বছরে কোনো পত্র-পত্রিকার পুজো-সংখ্যাতে একটিও উপন্যাস না লিখে বুদ্ধদেব গুহ পুজোর উপহার হিসেবে আপনাদের হাতে তুলে দেবার জন্য তাঁর এই অপ্রকাশিত উপন্যাস “অভিলাষ” আমাদের দিয়েছেন। সে জন্য আমরা গর্বিত।” ২৭ তারিখের আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনে পুরোনো বয়ানের সঙ্গে যোগ করা হল– ‘শুধুমাত্র অভিলাষ বুকে নিয়েই অধিকাংশ আধুনিক যুবক-যুবতীকে বেঁচে থাকতে হয়। নিজস্ব অভিলাষগুলির অধিকাংশই আজকাল শান্ত, স্নিগ্ধ, সুখ হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে না। বড় বাধা; ভিতরের বাইরের। শুধু ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার কুঁড়ির গন্ধ নিয়েই দিন কাটাতে হয় তাদের, দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে।’ সেই সঙ্গে লেখা ছিল, ‘বুদ্ধদেব গুহর পরিশীলিত, বুদ্ধিদীপ্ত এবং অননুকরণীয় কলমে লেখা এই বড় উপন্যাসখানি প্রত্যেকের কাছেই সুখপাঠ্য হবে যে, এ-কথা গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আমরা বলতে পারি।’

২৮ মার্চ ১৯৯২-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় দেওয়া তিন কলাম বারো সেন্টিমিটারের বিজ্ঞাপনে দেখছি লেখা আছে ‘অভিলাষ’-এর ‘নবম সংস্করণ নিঃশেষিত/ দশম সংস্করণ প্রকাশিত’। পরের মাসেই ত্রিপুরার আগরতলায় বইমেলা ছিল। ‘অভিলাষ’ প্রকাশের পর বুদ্ধদেবের তখন বিপুল জনপ্রিয়তা। তাই সেই বিজ্ঞাপনের ওপরে লিখে দিয়েছিলাম– ‘২/৪/৯২ আগরতলা বইমেলায় লেখক উপস্থিত থাকবেন’।

২০২৩ পর্যন্ত ‘অভিলাষ’-এর ৩৮টা সংস্করণ হয়েছে।

পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বিক্রি হয় না, অন্তত পুজোর সময় তো হয়ই না, এই সংস্কার ভাঙতে পেরে বুদ্ধদেব গুহ খুব তৃপ্ত হয়েছিলেন। আমিও প্রকাশক হিসেবে বাড়তি মনোবল পেয়েছিলাম। ঠিক পরের বছরই বুদ্ধদেবের বহু বিতর্কিত বই ‘চান ঘরে গান’ প্রকাশিত হল পুজোর সময়। লেখকের আত্মবিশ্বাস তখন তুঙ্গে। এবার বিজ্ঞাপনে সামান্য বদল হল, লিখলাম– ‘এ বছরে বুদ্ধদেব গুহ কোন পুজো সংখ্যাতেই একলাইনও লেখেননি’।

লিখন: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

……………………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব …………………………

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved