রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় বাড়ি ছিল শ্যামলী। এবং এই বাড়িটিই ছিল বাস্তবতার দিকে থেকে সবচেয়ে বেশি অসফল। মাটির সঙ্গে আশ্রমের সম্পর্ক থাকবে– এই ছিল তাঁর প্রধান আদর্শ। শ্যামলী-সংক্রান্ত কবিতা বা অন্য গানেও সেকথা আছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান ভোগলিপ্সার কথা তাঁর ইংরেজি বাংলা প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে বারবার এসেছে। আমেরিকার টাইটানিক ওয়েলথ তাঁকে পীড়িত করেছে। ‘রক্তকরবী’ নাটক থেকে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান, ‘বনবাণী’র কবিতা থেকে হলকর্ষণ অনুষ্ঠান– সর্বত্রই মাটির ডাক তাঁকে উজ্জীবিত করেছে।

১২.

‘শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না– ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কাৰ্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কৰ্ম্মযোগী করিতে পারিল না কেন?… অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে– দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে।’

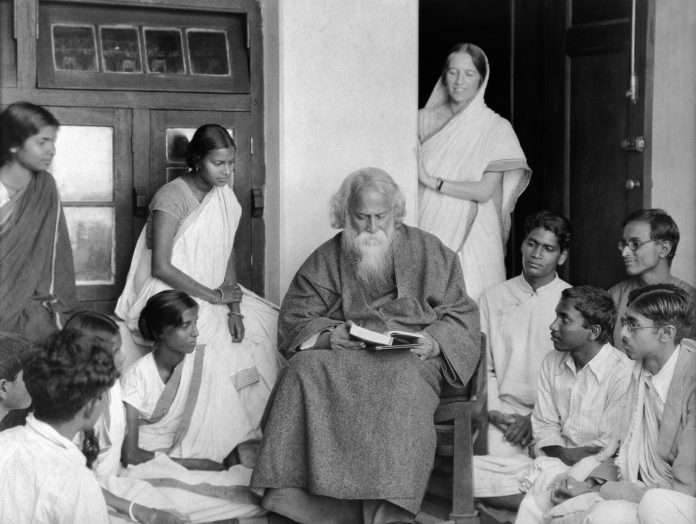

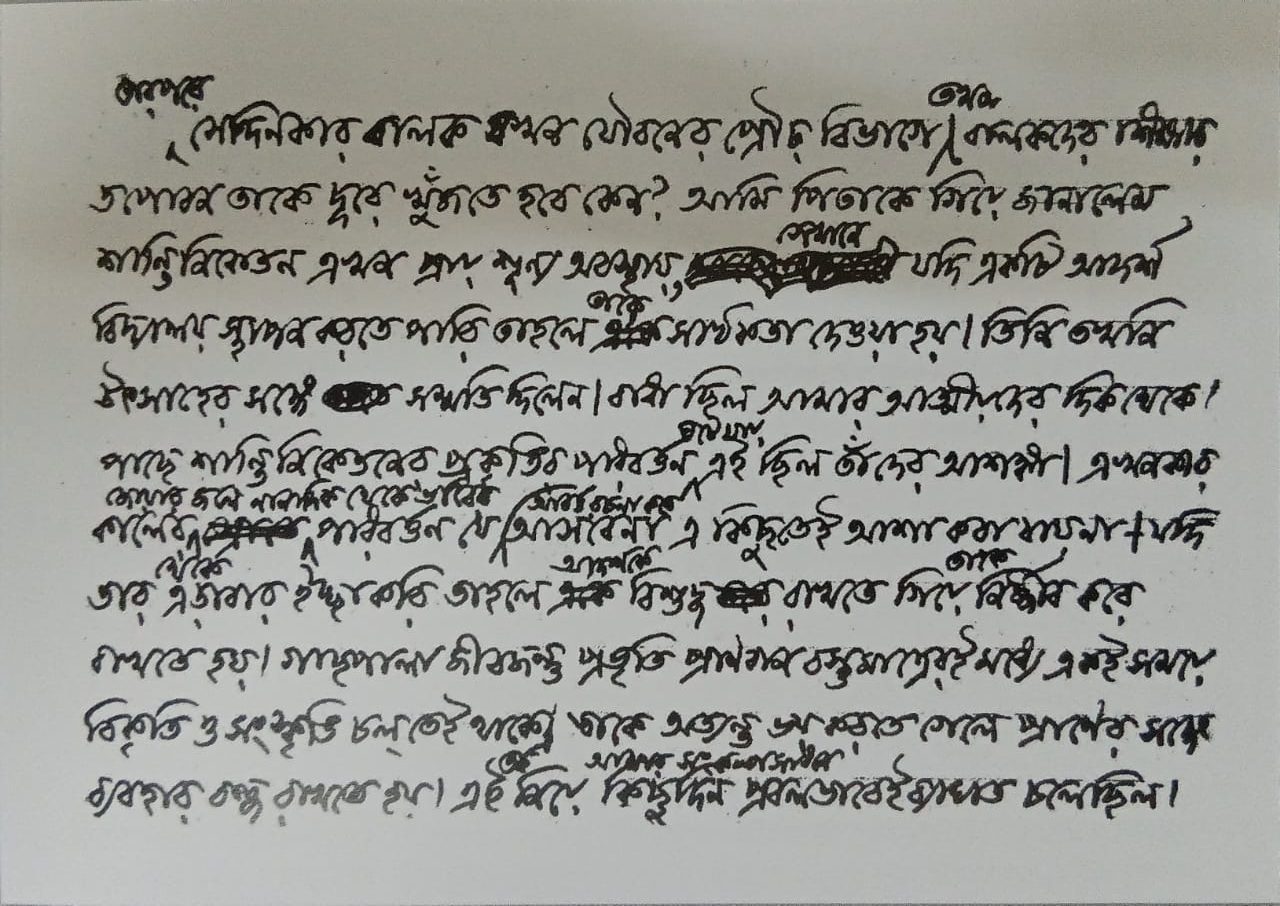

ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনার ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে যখন এই চিঠি লিখছেন তখন প্রাচীন ভারতবর্ষের ধারণা তাঁর মনে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ যে ব্রহ্মাচর্যাশ্রম শুরু করেছিলেন তা ক্রমশ বড় হতে থাকে। তার চরিত্রও বদলাতে থাকে। এমন নয় যে শেষপর্যন্ত বিশ্বভারতী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হতে পেরেছিলেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে যেমন একটি চিঠিতে নিজের দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন–

‘বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে মমতাবোধ করতে আমার হাসি পাচ্চে– কিছু আসে যায় না এটা কি ভাবে টিঁকে যায়। আমার ধ্যানের সামগ্রী আইডিয়া রূপেই থাকবে। যে সোনার তরীতে সেটাকে সংগ্রহ করে নেবে সে যদি আমাকে বাদ দেয় এবং ডোবে তবুও আমার কাজ আমি করেচি। আমি ভেবেচি আমি দুঃখস্বীকার করেচি, আরামে নিশ্চিন্তভাবে জীবনটাকে ভোগ করবার উপকরণ আমার হাতে যথেষ্ট ছিল আমি তা গ্রাহ্যই করিনি এইটেই হল আসল কথা। এই কথাটাই আমার মধ্যে রইল। বাকিটা সরকারী মালের নৌকোয় বোঝাই করে দিয়ে ডিমক্রাসির হাটে তার যে গতি হয় হোক।’

এরকম হতাশার কথা আরও অনেক চিঠিতে আছে।

আশ্রমের প্রকৃতি শুধু নয়, তার দৃশ্যও বদলে যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। শান্তিনিকেতন বাড়ি ছাড়া একসময় প্রায় সব বাড়িই ছিল মাটির আর চালা ছিল খড়ের। ‘দেহলী’ বাড়ি তৈরি হয়। গুরুপল্লীর মাটির বাড়িগুলি বাস্তবের দাবি মেনে পাকা করতে হয়, সেকথা আমরা অবলুপ্ত গৃহগুলির কথা লিখতে গিয়ে লিখেছি। আকাশের রূপ যেন বিঘ্নিত না হয়, এটা শান্তিনেকতন আশ্রমের স্থাপত্যের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। কোণার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচিতে স্থাপত্যগত নানা পরীক্ষানিরীক্ষা হয়, সে বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি।

এই বাড়িগুলির উচ্চতা কম। কিন্তু তবু বড় বাড়ি, দোতলা বাড়ি নির্মাণ শান্তিনিকেতনে শুরু হয়ে যায়। একটি বিশেষ স্থাপত্য শান্তিনিকেতনের নিজস্ব বলে চিহ্নিত হয় ক্রমশ। উদয়ন বাড়িতে শান্তিনিকেতন স্থাপত্যের নানান বৈশিষ্ট্য চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে। রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ কর তার স্থপতি। প্রাচ্য স্থাপত্যের বিভিন্ন উপাদানে গড়া এই বাড়িটির শিল্পমূল্য অসামান্য। কিন্তু এই বাড়ির বিরাটত্ব রবীন্দ্রনাথকে প্রসন্ন করেনি, আগে সেকথা বলেছি। আশ্রমে আদর্শ আর প্রাসাদোপম উদয়ন বা উত্তরায়ণের গোলাপ বাগান– এই দুই মেলে না। যে বাড়িটির স্থাপত্য নিয়ে স্থপতিরা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি, তা আশ্রমগুরুকে ক্রুদ্ধ করেছে। উদয়ন বাড়ির আকারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো বাড়ি তৈরি করেন আশ্রমের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রমোহন সেন। সেই বাড়ি নিয়ে কৌতুক করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। মৈত্রেয়ী দেবী লিখছেন–

“উদয়ন গৃহ এত বিরাট হবার পরে অন্যান্য বিত্তশালীরাও বড় বড় বাড়ি তৈরি করতে শুরু করলেন আশ্রমেই,– এমনই একটি বাড়ির নাম কেউ রেখেছিলেন ‘দক্ষিণায়ন’। শুনেছি সেকথার উল্লেখ করে কেউ তাঁকে বলেছিলেন, “গুরুদেব, অমুক তার বাড়ির নাম দক্ষিণায়ন রেখেছে, দেখুন কি স্পর্দ্ধা”। উনি নাকি এর উত্তরে বলেছিলেন, ও বাড়ির নাম আসলে “প্রত্যুত্তরায়ণ”। কথাটা আমার কানে শোনা নয় তবে ভাবটা পরিচিত। এমন কথা এমন দুঃখবিদ্ধ পরিহাস কেবল করতে পারতেন।”

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় বাড়ি ছিল শ্যামলী। এবং এই বাড়িটিই ছিল বাস্তবতার দিকে থেকে সবচেয়ে বেশি অসফল। মাটির সঙ্গে আশ্রমের সম্পর্ক থাকবে– এই ছিল তাঁর প্রধান আদর্শ। শ্যামলী-সংক্রান্ত কবিতা বা অন্য গানেও সেকথা আছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান ভোগলিপ্সার কথা তাঁর ইংরেজি বাংলা প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে বারবার এসেছে। আমেরিকার টাইটানিক ওয়েলথ তাঁকে পীড়িত করেছে। ‘রক্তকরবী’ নাটক থেকে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান, ‘বনবাণী’র কবিতা থেকে হলকর্ষণ অনুষ্ঠান– সর্বত্রই মাটির ডাক তাঁকে উজ্জীবিত করেছে। আশ্রমের স্থাপত্যে বিলাসিতার রূপ তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। আসবাবপত্রের বাহুল্য আর শৌখীন শিল্পদ্রব্যের মাঝে বনফুল যখন তাঁর শিশুকে কোলে আটকে রাখতে চেয়েছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে বলেছেন তাকে ছেড়ে দিতে। ‘খোলা মাঠের খেলা’ তাঁর গানের বাণী মাত্র নয়, তা আশ্রম দর্শনের একটি দিগন্ত।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরের কাছে একটি বাড়ির নাম ‘তালধ্বজ’। একটি তালগাছকে ঘিরে ছোট কুটির। তালগাছটি যেন বাড়িটিকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে স্থাপত্যের এমন মিলমিশ শান্তিনিকেতনেও বিরল। এই বাড়িতে থাকতেন আশ্রমের শিক্ষক তেজেশচন্দ্র সেন। ছাত্রদের বাংলা পড়ানোর পাশাপাশি দীর্ঘদিন তিনি বালক-বালিকাদের চিনিয়ে দিয়েছেন ফুলফলপাতা বা পোকামাকড়। যাকে পাঠভবনের পাঠক্রমে এখনও ‘প্রকৃতি পাঠ’ বলে উল্লেখ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ‘বনবাণী’ কাব্যে তেজেশচন্দ্রের এই বাড়িটি নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

তোমারি বাসাখানি

আঁটিয়া মুঠি

চাহে না আঁকড়িতে

কালের ঝুঁটি।

দেখি যে পথিকের

মতোই তাকে,

থাকা ও না-থাকার

সীমায় থাকে।

ফুলের মত ও যে,

পাতার মতো,

যখন যাবে, রেখে

যাবে না ক্ষত।

এ বাড়িতে পথ ধরা পড়েছে। পথিক-মনের চলার ছন্দ সেখানে অব্যাহত। কবিতার গোড়ায় কিছু কথা ‘বনবাণী’র অন্য কবিতার মতো এখানেও আছে।

সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন করে। তাই তার নাম হয়েছে ‘তালধ্বজ’। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেইসঙ্গে এ-ও মনে হয় বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।

এমন বাড়িতে থাকার যোগ্যতা তাঁর নেই– এমন উচ্চারণ শুনে চমক লাগে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করছেন তিনি নিজে। তিনি নিজের গানে বলেছেন বটে ‘আমি কেবল গেয়ে বেড়াই/ চাই নে হতে আরো বড়ো’। তবু তাঁর পরিমাপ করতে গেলে তাঁর বিরাটত্বই চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য সে শুধু দেহের আকারে নয়। সাধারণ মানুষের মতো জীবন তিনি চাইলেও কাটাতে পারবেন কি? সাধারণ মানুষের জীবন থেকে তাঁর জীবন বহু দূরে। শুধু পারিবারিক পরিচয়ের জন্য নয়, শুধু অতিকায় প্রতিভার জন্য নয়, তাঁর স্বভাবগত কারণেও। তেজেশচন্দ্রর কুটিরে পথ ও ঘর মেশামেশি করে রয়েছে– এই কবিতাটিতে তাঁর মূল কথা। ‘কুটিরবাসী’ কবিতার শেষে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা বলেন তিনি–

কীর্তিজালে ঘেরা

আমি তো ভাবি,

তোমার ঘরে ছিল

আমারও দাবি;

হারায়ে ফেলেছি সে

ঘূর্ণিবায়ে,

অনেক কাজে আর

অনেক দায়ে।

নিজের কীর্তির জালে নিজেই আটক রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘশ্বাস শেষ পর্বের কবিতায় বারবার এসেছে।

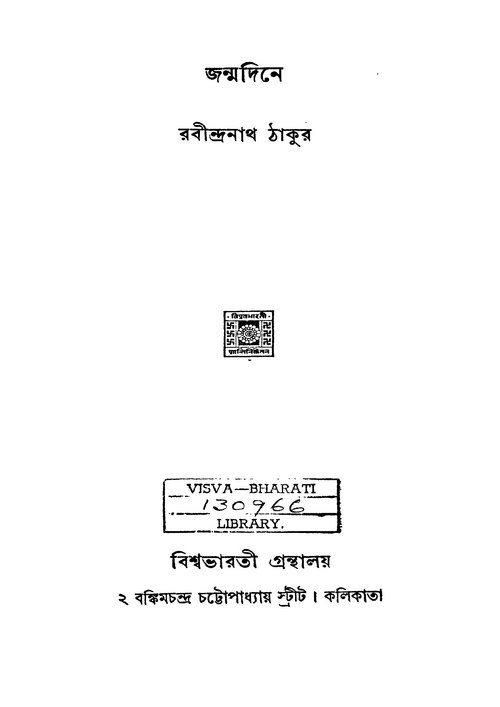

শেষ জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছিল ‘জন্মদিনে’ কাব্যগ্রন্থ। তার ১০ নম্বর কবিতা, যা ‘ঐক্যতান’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসীতে– সেখানেও এই বেদনার কথা আছে।

‘সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন-অন্তরালে’– তাকে খুঁজেছেন তিনি। পেয়েছেন কি? নিজেই উত্তর দিচ্ছেন–

মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;

ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

জীবনে জীবন যোগ করা

না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা

আমার সুরের অপূর্ণতা।

আমার কবিতা, জানি আমি,

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

বহু পরিচিত এই কবিতা তাঁর সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি নয় শুধু, তাঁর বেদনাবিদ্ধ মনকে তুলে ধরে। ‘পুনশ্চ’র ‘একজন লোক’ কবিতাতেও এরকম বেদনার কথা আছে– এক নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতার কথা। কিন্তু শ্যামলীতে থেকে মুড়ি খেয়ে জীবন কাটানোর যে কথা মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন, তা তিনি পারতেন কি? রবীন্দ্রনাথ খেতেন সামান্য। কিন্তু তাঁর সামনে নানান খাবার সাজানো না থাকলে তিনি ক্ষুণ্ন হতেন একথা স্মৃতিকথকরা অনেকেই লিখেছেন। আশেপাশে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের সেই খাবারের ভাগ দিতেন। এই স্ববিরোধ রবীন্দ্রনাথের স্বভাবগত, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ ছিল না। ঠাকুরবাড়ির আতিথেয়তা আর আভিজাত্যের প্রচলন তাঁর রক্তে ছিল। তিনি বহু কিছু ত্যাগ করেছেন, বিশ্বভারতীর জন্য নিজের পারিবারিক সত্তাকেও তুচ্ছ করেছেন। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করা সহজ নয়।

রবীন্দ্রনাথ যে আশ্রমের কথা ভেবেছিলেন, তা সকলের মনে ঠিকমতো প্রতিফলিত হয়েছিল কি না এ প্রশ্ন থেকেই যায়। স্থাপত্য, আকাশ আর মাটির দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি করবে– এ ভাবনা শান্তিনিকেতনের স্থপতিদের মধ্যে ছিল। কিন্তু তার মধ্যেও কখনেও কখনও তালভঙ্গ ঘটেছিল। গান্ধীর আশ্রমের বিলাসবিহীন আয়োজনের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ লজ্জা পেয়েছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরাট আশ্রম, সংসার আর অতিথি সামলাতে একটি বড় বাড়ির বাস্তব প্রয়োজন যে ছিল তা কে অস্বীকার করবেন? আকাশ দেখতে সুবিধে হবে ভেবে একসময় কোণার্ক বাড়িতে চৌকির উপর চেয়ার চাপিয়ে সূর্যাস্ত দেখবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। সেই কবির আশ্রমে আকাশ ক্রমশ ফালা ফালা হয়ে গেল বড় বাড়ির স্থাপনায়। আশ্রম-সংলগ্ন অন্য বাড়িগুলির বা অধুনা শান্তিনিকেতন উপনগরীর কথা যদি বাদ দিই, খোদ উত্তরায়ণের আকাশই খণ্ডিত হয়ে গেল। ‘কবির আশ্রম’ নামটিই শুধু রয়ে গেল। আশ্রমের সারল্য রক্ষা করা সহজ হল না।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের রাজা সিংহাসন ছেড়ে পথে নেমে আসেন, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু হয়েছে জোড়াসাঁকোয় কিন্তু তিনি দ্বারকানাথের নাতি হয়ে বাঁচতে চাননি। তাঁর নাটকের রাজার মতো পথই তাঁর প্রিয়। গানে, নাটকে বহুবার বলেছেন তিনি। ‘স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই’– যিনি তাজমহলকে উপলক্ষ করে লিখেছিলেন, যিনি চলার কথা বলেছেন সারাজীবন– বিরাট স্থাপত্য শিল্পমণ্ডিত হলেও তা আশ্রমগুরু পথিক কবির ইচ্ছাকে বহন করে না। কিন্তু নিজের ‘কীর্তিজাল’ আর ‘অনেক দায়’ তো তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। যে নীড়ের কথা, যে ‘একটুকু বাসা’র আশা তাঁর ছিল– তা কি আর সর্ব অর্থে বিরাট এই মানুষটিকে ধারণ করতে পারে?

গ্রন্থঋণ:

১। চিঠিপত্র ৬, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত, সম্পা. প্রশান্তকুমার পাল

৩। কুটিরবাসী রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী

…………… পড়ুন কবির নীড় কলামের অন্যান্য পর্ব ……………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved