দুটো ছবিই অভিভাবকত্ব নিয়ে। দুটো ছবিই একটি প্রতিকূল পৃথিবীতে সন্তানদের রেখে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে। ‘টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স লেটার’-এর জম্বির সংক্রমণ ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’-এর আগত দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট সমাজের থেকে আলাদা কি? ফ্যাসিস্ট মনোভাবও তো মানুষের মধ্যে দাবানলের মতোই সংক্রমিত হয়। চেনা মানুষ পাল্টে যায় বিষাক্ত ভাবনার প্রকোপে। রক্তলোলুপ মানুষ দেখেননি হয়তো; কিন্তু রক্তলোলুপ ভাবনা দ্যাখেননি কি? গাজায় শিশুমৃত্যুর প্রসঙ্গ তুললে সেই শিশুর ধর্ম কী, এরকম প্রশ্ন তোলা মানুষ কি দেখেননি?

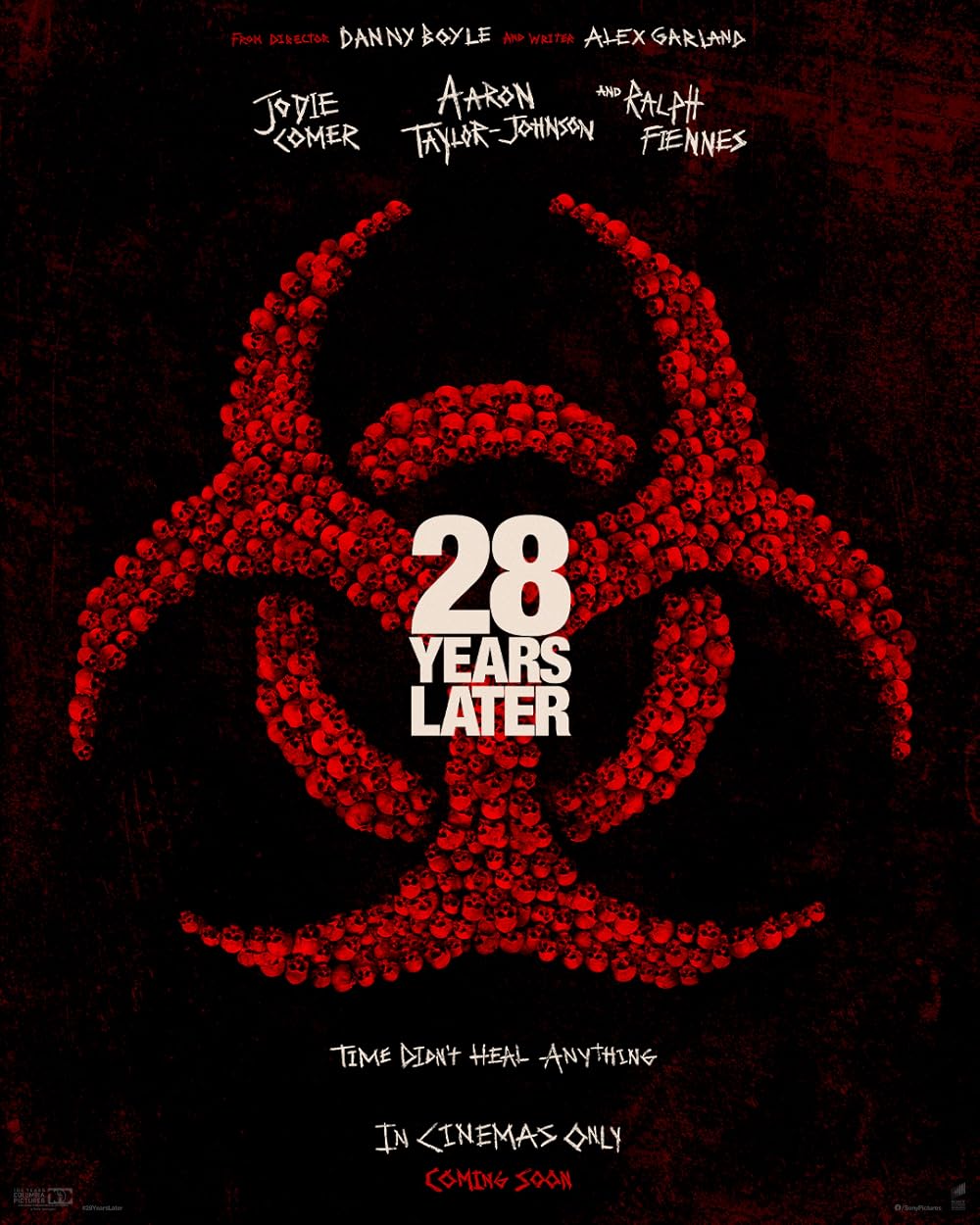

দুটো ছবি নিয়ে কথা হবে আজ। দুটোই সাম্প্রতিক ছবি, ড্যানি বয়েলের ‘টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স লেটার’ আর পল টমাস অ্যান্ডার্সনের ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। প্রথমটিকে হরর-অ্যাকশন জঁরে ফেলা যায়, দ্বিতীয়টি ছবিটি পলিটিকাল থ্রিলার হয়ে শুরু হয়ে অ্যাকশন-কমেডির দিকে যায়, কিন্তু শেষের দিকে হয়ে যায় পলিটিকাল ফেবল।

১।

‘টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স লেটার’ হল ২০০২ সালের ‘টোয়েন্টি এইট ডেজ লেটার’ এবং ২০০৭ সালের ‘টোয়েন্টি এইট উইকস লেটার’-এর সিকোয়েল। ‘টোয়েন্টি এইট ডেজ লেটার’ জম্বি-হরর জঁরকে পুনর্জীবিত করেছিল বলা যায়। সেই ছবি দুটোয় ভয়ংকর এক ভাইরাসের প্রকোপে গ্রেট ব্রিটেন জম্বি-আকীর্ণ হয়ে যায়। জম্বির সঙ্গে অন্য হরর ছবির ভয়ংকরদের পার্থক্য হল, আর সব ছবিতে অশুভ মোটামুটি একক, কিন্তু জম্বি ছবিতে অশুভ হল একাধিক। বলা যেতে পারে, জম্বি ছবি শুধুমাত্র সংক্রমণের ভীতি থেকে যে তৈরি হয় তা নয়, জম্বি ছবির প্রধান ভীতি হল mass-এর। সেই অশুভ জনতার ঢল, যাদের আক্রমণে ও কামড়ে চেনা মানুষও তৎক্ষণাৎ অশুভ হয়ে যেতে পারে।

আমার কাছে জম্বি প্রায় বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে যাওয়া জেনোফোবিক সাম্প্রদায়িকতার মতোই; যে মতাদর্শের সংক্রমণে চেনা মানুষও সাম্প্রদায়িক হয়ে যেতে পারে। এবং সেই কামড় থেকে কারওই রেহাই নেই; যেন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে জম্বি হওয়ার সুপ্ত, নিহিত বীজ। জাস্ট একটা কামড়ের অপেক্ষা, যার পর এখন যাকে আমি শত্রু মনে করছি, আমিও হয়ে যাব তার মতোই। অন্যান্য হরর ছবির মতো যন্ত্রণাময় মৃত্যু জম্বি ছবিতে চরম আতঙ্ক নয়, চরম আতঙ্ক হল শত্রুর মতো হয়ে যাওয়ার।

‘টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স লেটার’ ব্যাপারটাকে উল্টে দেয়।

এই ছবিতে একটি দ্বীপে ‘সুস্থ’ মানুষরা ঘেটো করে থাকে। বাকি ব্রিটেন সংক্রমণে আচ্ছন্ন, সারা বিশ্ব থেকে যোগাযোগছিন্ন, কোয়ারান্টাইনড। এই সুস্থ মানুষের দ্বীপে একটি রিচুয়াল আছে। বালকরা কৈশোরে পৌঁছলেই বড়দের সুপারভিশনে তারা একবার অসুস্থ মেনল্যান্ডে যায়, সেখানে তাদের অভিষেক হয় ‘হান্টিং’-এর, অর্থাৎ জম্বি হত্যা করার। যে সমাজে আত্মরক্ষা ও সারভাইভাল প্রধান ড্রাইভ, সেখানে তো আক্রমণকারীকে হত্যা করতে শিখতেই হবে। এবং একমাত্র হত্যা করার সময়েই বোঝা যায় যে, সুস্থ ও জ্যান্ত মানুষের চেয়ে যে কিনা অসুস্থতার উৎস, সেই আনডেড(undead)-কে হত্যা করতে বিবেকে বাঁধে না। এই ছবির ১২ বছরের কিশোর নায়ক স্পাইক সেভাবেই একদিন তার বাবা জ্যামির সঙ্গে মেনল্যান্ডে যায় এবং জম্বি-হত্যায় তার ‘হাতেখড়ি’ হয়।

……………………

আমার কাছে জম্বি প্রায় বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে যাওয়া জেনোফোবিক সাম্প্রদায়িকতার মতোই; যে মতাদর্শের সংক্রমণে চেনা মানুষও সাম্প্রদায়িক হয়ে যেতে পারে। এবং সেই কামড় থেকে কারওই রেহাই নেই; যেন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে জম্বি হওয়ার সুপ্ত, নিহিত বীজ। জাস্ট একটা কামড়ের অপেক্ষা, যার পর এখন যাকে আমি শত্রু মনে করছি, আমিও হয়ে যাব তার মতোই। অন্যান্য হরর ছবির মতো যন্ত্রণাময় মৃত্যু জম্বি ছবিতে চরম আতঙ্ক নয়, চরম আতঙ্ক হল শত্রুর মতো হয়ে যাওয়ার।

……………………

স্পয়লার ছাড়া এই ছবিগুলির আলোচনা করা খুব মুশকিলের; পরের ছবিটায় স্পয়লার দিতেই হবে, এই ছবিটার ব্যাপারে বিরত থাকলাম। এরপর ছবিটা যেদিকে মোড়বদল ঘটায়, তা রীতিমতো চমকপ্রদ! প্রথমার্ধে রীতিমতো তুখোড় অ্যাকশন দৃশ্য তৈরি করে দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাকশন প্রায় নেই বললেই চলে! তার বদলে এই ছবির ক্লাইম্যাক্সে জুড়ে থাকে মাতৃত্ব! জিনিসটা খুব নতুন নয়। জম্বি সিনেমার অন্যতম চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত ‘ট্রেন টু বুসান’-এর ক্লাইম্যাক্টিক দৃশ্যটি সেভাবেই পিতৃত্ব ছিল; একেবারে পাষাণ-হৃদয় না হলে সেই দৃশ্যের কিছু এডিটিংয়ে চোখে জল আসতে বাধ্য। কিন্তু সেটা ঘটেছিল অ্যাকশনের তুঙ্গ মুহূর্তে! ‘টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স লেটার’-এ ক্লাইম্যাক্টিক প্রায় আধ ঘণ্টায় অ্যাকশন নেইই, আছে মাতৃত্ব, এবং একটু ভিন্ন অর্থে পিতৃত্ব।

এবং এই থার্ড অ্যাক্টখানি হঠাৎ প্রথম দু’টি অ্যাক্টের প্রায় জেন্ডার্ড সমালোচনা হয়ে যায়। স্পাইকের সঙ্গে তার বাবার দূরত্ব তৈরি হয় সেই জম্বি মারার হাতেখড়ির মুহূর্ত থেকেই। অর্থাৎ পৌরুষে অভিষিক্ত হওয়ার সময়েই স্পাইক বুঝতে পারে যে, তার বাবা টক্সিক, এবং তার দ্বীপের ম্যাচো-পৌরুষের সংস্কৃতিটাই টক্সিক। তখন জম্বি ছবির সংক্রমণের ধারণাটাই ভিন্ন মাত্রা পায়। স্পাইকের কাছে টক্সিক পৌরুষও হয়ে যায় সংক্রমণের মতোই বিষাক্ত, যে বিষ একবার রন্ধ্রে ঢুকলে জম্বির মতোই পুরুষ হয়ে যায় রক্তপিপাসু, ক্ষমতাপিয়াসী। স্পাইক বাবার হাত ছেড়ে মাকে নিয়ে চলে যায় জম্বি-আকীর্ণ মেনল্যান্ডে, যেখানে নাকি এক রহস্যময় আধা-উন্মাদ ডাক্তার আছে, যে তার মায়ের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার নিরাময় ঘটাতে পারবে। ছবির প্রথম অর্ধে বাবার সঙ্গে যাত্রার উল্টোদিকে থাকে দ্বিতীয় অর্ধে মায়ের সঙ্গে যাত্রা। সেই মা, আক্লিষ্ট বলেই, মাঝে মাঝে ১২ বছরের পুত্রকে তার বাবা ভেবে ভুল করে।

তারপর, ছবির শেষে, ১২ বছরের স্পাইক বড় হয়ে যায়। সে আর তার দ্বীপে বাবার কাছে ফেরে না।

২।

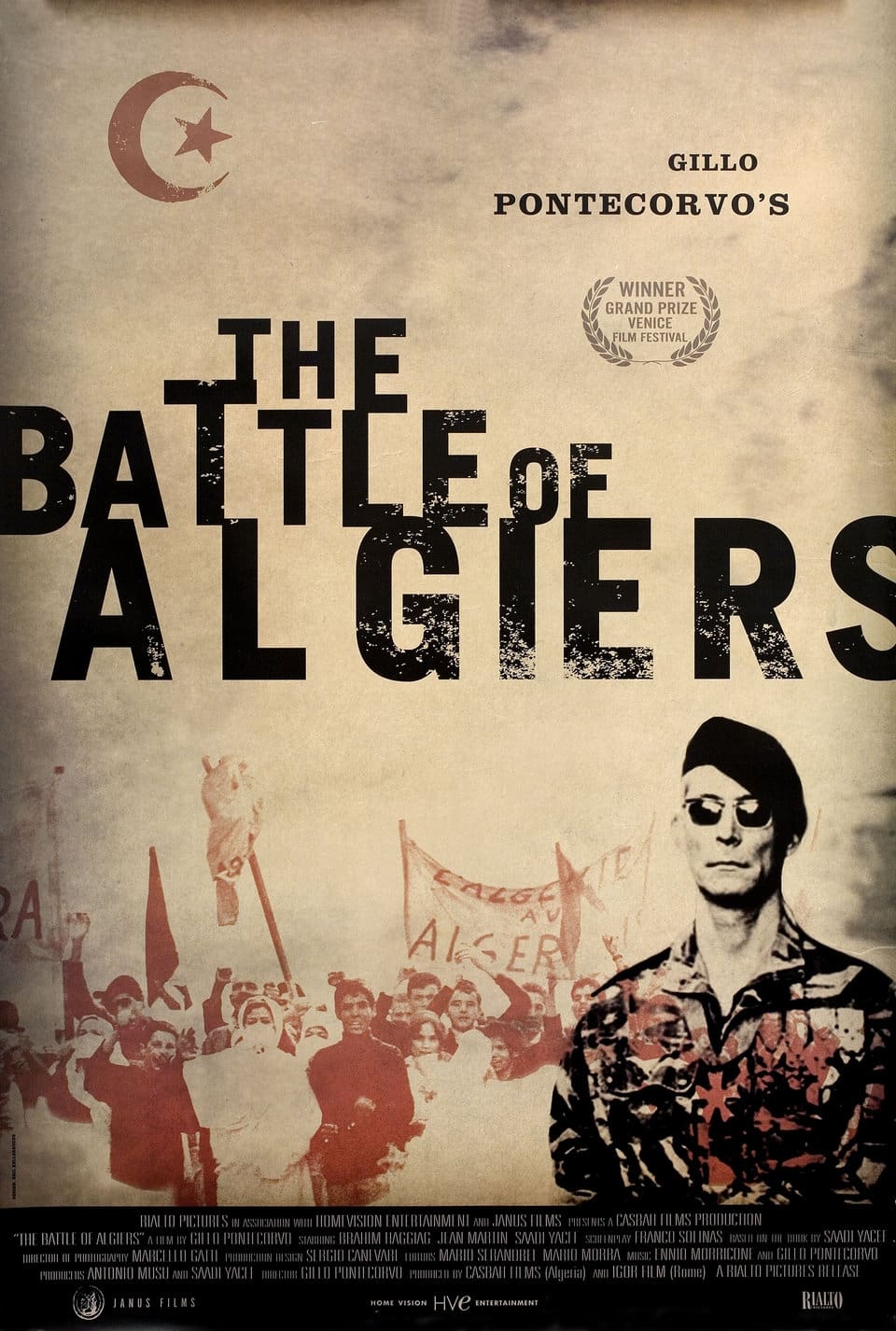

পল টমাস অ্যান্ডার্সনের ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ সেইভাবে কোনও জঁরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ছবিটিতে অস্ত্রের ব্যবহার আছে, কিন্তু কোনও হ্যান্ড-টু-হ্যান্ড কমব্যাট নেই। নায়ক যুদ্ধে কাউকে পরাজিত করতে পারে না। ভিলেনকে বধ করে আরও শক্তিশালী ভিলেন। এই ছবিতে ‘নায়কোচিত’ কেউ যদি থাকে তাহলে একজন নারীচরিত্র, ছবির আধ ঘণ্টা, ৪৫ মিনিটের মাথাতেই যার অন্তর্ধান ঘটে। কিন্তু ছবিটা অ্যাকশন-ধর্মী; প্রথম দৃশ্যটিই অন্য কোনও ছবির ক্লাইম্যাক্সের মতো। এবং সেই টানটান উত্তেজনা ছবিটি শেষ দৃশ্যগুলি অবধি ধরে রাখে। ছবির ক্লাইম্যাক্স হল একটি সুদীর্ঘ ‘চেজ সিন’ (হয়তো গোটা দ্বিতীয়ার্ধটিই একটি লম্বা চেজ)। এই ছবির রাজনৈতিকতা নিয়ে অন্যত্র লিখেছি, সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। কিন্তু যেহেতু এই কলামটা জঁর নিয়ে, সেই প্রেক্ষিতে আমি ছবিটা নিয়ে কিছু আলোচনা করব। তার আগে ছবির গল্পটা একটু বলি।

এই ছবির শুরুতেই আমরা দেখছি, ‘ফ্রেঞ্চ সেভেন্টিফাইভ’ নামে একটি অতিবামপন্থী গোষ্ঠীকে। সেই গোষ্ঠীর এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট প্যাট, অভিনয়ে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। দলের নায়িকা পার্ফিডিয়া, একজন ডাকাসাইটে মহিলা। আমেরিকায় এখন যাকে বলে ‘আইসিই ক্যাম্প’ (Immigration and Customs Enforcement), যেখানে অবৈধ অভিবাসীদের ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি করে রাখা হয়, সেইরকম সরকারি আধা-মিলিটারিদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই। তারা ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে বন্দিদের মুক্ত করে। প্যাট আর পার্ফিডিয়া প্রেমিক-প্রেমিকা। কিন্তু পার্ফিডিয়ার সঙ্গে একটি মিলিটারি অফিসারের সাময়িক সম্পর্ক হয়। এই অফিসারের নাম কর্নেল লকজ (Lockjaw); সে সাম্প্রদায়িক বর্ণবিদ্বেষী মানুষ। কিন্তু তার এক ধরনের পারভারশন আছে; যে জনগোষ্ঠীর মানুষের প্রতি তার ঘৃণা, সেই জনগোষ্ঠীর আকর্ষণীয় নারীদের প্রতিই তার তীব্র যৌন-আকর্ষণ। একটি ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ঘটনার পর নায়িকা ধরা পড়ে। বোঝাই যায়, লকজ তার কাছ থেকে বাকি দলের তথ্য আহরণ করে। পার্ফিডিয়া পালায়; কিন্তু তার আগে গোটা গোষ্ঠীটাকেই কবজা করে ফেলে মিলিটারি পুলিশ। প্যাট তার সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে নিয়ে ভিন্ন নাম ও পরিচিতিতে গা ঢাকা দেয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়; এই কন্যাটি কার? প্যাটের না লকজ’র?

প্যাটের তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু লকজকে এই প্রশ্ন ১৬ বছর পরে তাড়িত করে। সে একটি উচ্চমার্গের শ্বেতাঙ্গ রেসিস্টদের গোষ্ঠীর সদস্যপদের আকাঙ্ক্ষী, তাদের নাম ‘ক্রিসমাস অ্যাডভেঞ্চারার্স’। সেই দল যদি জানতে পারে যে, তার একটি বাইরেসিয়াল অবৈধ সন্তান আছে; তাহলে বিপদ। অতএব সে পিতা-কন্যার সন্ধান করে। উদ্দেশ্য, ডি এন এ টেস্টে যদি বেরয় উইলা তার সন্তান, তাহলে পিতা আর কন্যাকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে হবে। এরপর শুরু হয় প্রায় দেড়ঘণ্টা ব্যাপী ইঁদুরদৌড়।

‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ নিয়ে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা-বিতর্ক সম্ভব। এইখানে সবরকম প্রসঙ্গ আনব না। কিন্তু ছবিটা দেখতে দেখতে আমার একদম ভিন্নরকম আরেকটি অ্যাকশন ক্লাসিকের কথা মনে পড়ছিল, ১৯৮৪ এবং ১৯৯১ সালের ‘টারমিনেটর’ সিরিজের প্রথম দু’টি ছবির কথা। ‘টারমিনেটর ২’ বিশেষ করে, যেখানে ভবিষ্যৎ থেকে একজন মারাত্মক টি-১০০০ মডেলের লিকুইড মেটালের অ্যান্ড্রয়েডকে পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য, স্কাইনেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নেতা জন ও’কোনরকে বালক অবস্থাতেই খুন করতে হবে। জনের মা সারা ও’কোনর তখন মানসিক চিকিৎসালয়ে বন্দি, কারণ ‘টারমিনেটর ১’-এর সুবাদে তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, তিনি জানেন স্কাইনেটের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উত্থান হবে, তারা মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে। এই ছবি দেখেননি এরকম খুব মানুষই আছেন হয়তো। যাঁরা দেখেননি, তাঁরা তার মানে এরকম ছবির ভক্ত নয়। গোটা ছবিটাই এক অর্থে একরকম ‘চেজ’, যেখানে ভয়ংকর, অদমনীয় এক শত্রুর তাড়ায় পালাতে হয়; যে অশুভকে ঠেকাতে পারে একমাত্র আরেকটি টারমিনেটর।

‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’-এর দ্বিতীয় অর্ধ প্রায় এরকমই। ফ্যাসিস্ট একজন মানুষ তার দলবল নিয়ে ১৬ বছরের একটি মেয়েকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রায় অদমনীয়। কর্নেল লকজ-কে এই ছবিতে টারমিনেটরের মতোই। এমনকী, আপাতভাবে যদি মনে হয় সে পরাজিত, একটি শটে তার রীতিমতো আবার উত্থান হয়! ঠিক সেভাবেই সারা ও’কনোরের মতো এই ছবিতে আছে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর অনবদ্য অভিনয়ে ববের চরিত্রটি। কিন্তু লিন্ডা হ্যামিলটনের অভিনীত চরিত্রটি ছিল প্রায় নায়কোচিত, লিওর চরিত্রটি একদমই উল্টো। সে প্রাক্তন বিপ্লবী, এখন মদ ও গাঁজায় চুর হয়ে থাকে, একা একা গিলো পন্টিকার্ভোর ‘ব্যাটল অফ আলজিয়ার্স’ দেখে (অর্থাৎ একসময়কার বাঙালির মতোই)। তার আগের জেহাদি মন ভেঙে গিয়েছে, এখন সে অসহায় একজন পিতা, এবং শুধুমাত্রই পিতা। কিন্তু সেই ব্যর্থ পিতা ছবির শেষে বোঝে যে তার অবলম্বন আছে। তার ১৬ বছরের মেয়েটি বড় হয়ে গিয়েছে।

৩।

এই দু’টি ছবিই অ্যাকশন-ধর্মী। আমার যা বলার, তা তেমন পর্যাপ্ত হল না কারণ তাহলে বিস্তারিত স্পয়লার দিতে হত দু’টি সাম্প্রতিক ছবির। কিন্তু দুটো ছবিই অভিভাবকত্ব নিয়ে। দুটো ছবিই একটি প্রতিকূল পৃথিবীতে সন্তানদের রেখে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে। যা বলেছিলাম, ‘টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স লেটার’-এর জম্বির সংক্রমণ ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’-এর আগত দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট সমাজের থেকে আলাদা কি? ফ্যাসিস্ট মনোভাবও তো মানুষের মধ্যে দাবানলের মতোই সংক্রমিত হয়। চেনা মানুষ পাল্টে যায় বিষাক্ত ভাবনার প্রকোপে। রক্তলোলুপ মানুষ দেখেননি হয়তো; কিন্তু রক্তলোলুপ ভাবনা দ্যাখেননি কি? গাজায় শিশুমৃত্যুর প্রসঙ্গ তুললে সেই শিশুর ধর্ম কী, এরকম প্রশ্ন তোলা মানুষ কি দেখেননি? সেরকম মানুষ ‘টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স লেটার’-এর বাবার চেয়ে আলাদা কীভাবে? তার বদলে ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’-এর ক্যাবলা ও ব্যর্থ পিতা অনেক দরদি। সেই শ্বেতাঙ্গ পিতার কন্যা কৃষ্ণাঙ্গ, এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মতোই বালিকার কোঁকড়া চুল। কন্যাকে যখন যে পাগলের মতো খুঁজে চলেছে হত্যাকারীর কবল থেকে বাঁচাতে, তার মনে পড়ে– বালিকা কন্যার চুলে সে বিনুনি বাঁধতে পারত না।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

২৩. বিষাক্ত পৌরুষের সামূহিক উল্লাস

২২. আধুনিক অ্যাকশনের দৃষ্টান্ত এবং ব্যতিক্রম– ‘কিল বিল’ ও ‘জন উইক’

২১. অ্যাকশন! সিনেম্যাটিক ও শারীরিকের যুগলবন্দি

২০. গথিক ও তান্ত্রিক– প্রাগাধুনিকের ভীতি

১৯. ভিন্নতার আতঙ্ক– দ্য এক্সরসিস্ট এবং লাভক্রাফট

১৭. কালচার ইন্ডাস্ট্রির ফ্যান্টাসি কি মূলত ভিন্ন মধ্যযুগের কল্পনা?

১৬. কল্পবিজ্ঞান শুধু ইতিহাসের মোড় বদলেই পাল্টায়নি, ইতিহাসের বিরুদ্ধেও গেছে

১৫. সাই-ফাই, ফ্যান্টাসি, হরর– তিনটে জঁরেই অবাস্তব নিজেকে মেলে ধরেছে বাস্তবের মতো করে

১৪. ফিউডাল রক্ষণশীলতা থেকে পুঁজিবাদী শিকড়হীনতায় পতনের গল্প বলে গডফাদার ট্রিলজি

১৩. গ্যাংস্টার জঁর– সভ্যতার সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত ছায়ামূর্তিদের গল্প বলার সময়

১২. ফাম ফাতাল নারীর আর্কেটাইপের কি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, না সে কেবলই একটি ‘টাইপ’?

১১. রহস্যসন্ধানীর পালাবদল, ফিল্ম নোয়া আর আমরা

১০. ফিল্ম নোয়া– নাগরিক আলোর মধ্যে আঁধারের বিচ্ছুরণ

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved