সমাজের কত জন মহিলার হাতে ‘ছুরি-ছোরা সিঁধকাঠি’ উঠেছিল জানি না, তবে মেয়ে পুলিশের হাতে বন্দুক-ব্যাটন সহজে ওঠেনি। ‘ঠেঙাঠেঙি ধরপাকড়’ মেয়েদের কাজ নয়– এই সামাজিক চিন্তাটি এতটাই পাকাপোক্ত ছিল সে সময়ে যে, মহিলা পুলিশকে মূলত বিভাগের কেরানি হিসাবেই ব্যবহার করা হত। এছাড়া মেয়েদের শরীরে তল্লাশি অথবা ক্বচিৎ-কদাচিত মেয়েদের মিটিং-মিছিল সামলানোর ভার পড়ত তাঁদের উপর। মহিলা পুলিশ নিয়ে নানা মোটা দাগের রসিকতাও চালু ছিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মনে আছে, ‘সচিত্র ভারত’-এ পাঁচের দশকে প্রকাশিত এক কার্টুনের কথা। সিঁড়ির উপর এক মহিলা পুলিশ আর সিঁড়ির নিচে এক চোর; তলায় লেখা: ‘আমি ধরি কি আমায় ধরে’।

৬.

আমাদের দেশেও নারী পুলিশের আবির্ভাব ঘটিতেছে।… হয়তো একদিকে নারী অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমাধিকার দাবি এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক সংকটের চরম মুহূর্তের যোগাযোগে পুলিশ বিভাগে আমাদের দেশেও নারীর আবির্ভাব সম্ভব করিয়াছে। কাহারো কাহারো কাছে ইহা হাস্যকর মনে হইবে, নারীর জুতা পরাও যেমন হাস্যকর মনে হইত। কেহ রসিকতা করিয়া মেয়েকে আশীর্বাদ করিয়া বলিবে, ‘মা লক্ষ্মী দারোগা হও,’ কিংবা ‘শত চোরধারিণী হও’। যদিও একটু ভাবিয়া দেখিলে উহার মধ্যে হাস্যকর কিছু নাই, কারণ মেয়েরা স্বভাবগতভাবেই দারোগাগিরি করিতে অভ্যস্ত এবং যাঁহারা বিবাহিত, তাঁহারা ইহা হাড়ে হাড়ে জানেন।

যুগান্তর। ২৭/২/১৯৪৯

ভারতে পুলিশের চাকরিতে মহিলারা প্রথম ঢোকেন ১৯৪৮-’৪৯ সালে । দেশভাগ-উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে পুলিশে মহিলা নিয়োগ করার সরাসরি যোগাযোগ ছিল। দেশভাগ ভারতীয় উপমহাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে ঠাঁইনাড়া করেছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট জন্মস্থান, কর্মক্ষেত্র আর ধর্মের মধ্যে যেন হঠাৎ তাল কাটল ভারত-পাকিস্তানের অসংখ্য মানুষের। তার পাশাপাশি উপমহাদেশের নানা জায়গায় তখন দাঙ্গা পরিস্থিতি! আচমকা সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়া মানুষেরা অনেকেই সুরক্ষার খোঁজে সীমানা পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিলেন। আবার সে দেশে চাকরি না পেয়ে, অথবা জন্মস্থানের মায়ায়, আত্মীয়স্বজনের টানে অনেকে ফিরেও এলেন। এই বিপুল যাতায়াত, অদ্ভুত অস্থিরতা নিয়ে দু’দেশের সরকারের যখন নাজেহাল অবস্থা, তখন ভারত চালু করল পারমিট ব্যবস্থা (জুলাই ১৪, ১৯৪৮)। কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তানও একই পথ নিল। পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত আর দিল্লি থেকে কলকাতা যাওয়ার মতো রইল না, দু’-দেশের অনুমতি সাপেক্ষ হল। পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অবশ্য কাগুজে অনুমতি প্রথম চালু হয় ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে। কিন্তু সেখানেও অভিবাসনরত মানুষজনকে অনেক সময়েই আটকাত পুলিশ– পরীক্ষা করত তাঁদের লটবহর, কাগজপত্র। ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন কি না, খবর পাচার করছেন কি না, চোরাচালানে যুক্ত কি না– অভিবাসনকারীদের নিয়ে রাষ্ট্রের নানা ভয়। অনেক মেয়েরা পুরুষ পুলিশকে তাঁদের জিনিসপত্র ঘাঁটতে দিতে অরাজি, শরীরী পরীক্ষায় তাঁদের স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল অস্বস্তি। এই পরিস্থিতিতে নারীপুলিশ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল সরকারি মহলে। মহিলা রুগীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য যেভাবে লেডি ডাক্তার বা মহিলা নার্সের প্রয়োজন অনুভব করেছিল ঔপনিবেশিক সরকার, ঠিক তেমনই সন্দেহভাজন মহিলার শরীরের কাছাকাছি আসার জন্য মহিলা পুলিশের দরকার হল সরকারের। তাগাদা এল পুনর্বাসন মন্ত্রালয় থেকে। একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। জেলের মহিলা বিভাগে মেট্রন, ওয়ার্ডেন, জমাদারনি ইত্যাদি নানা পদে মেয়েরা নিযুক্ত হতেন ঔপনিবেশিক আমল থেকেই। জেল প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন আলাদা; পুলিশে মেয়েরা এলেন স্বাধীন ভারতে।

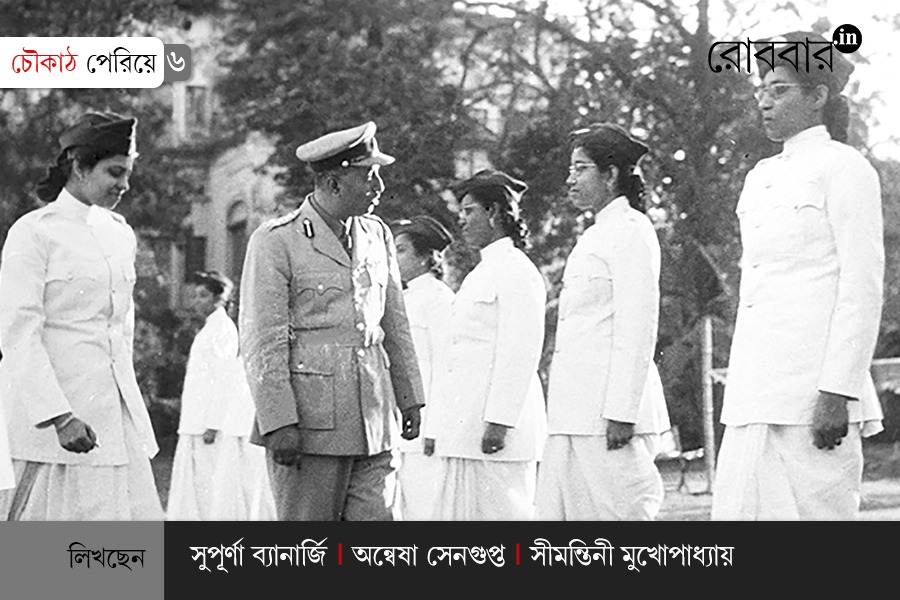

১৯৪৯ সালের পয়লা জুন কলকাতা পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে ৯ জন ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে ২৩ জন মহিলা যোগ দিলেন। তাঁদের প্রথম জনসমক্ষে দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেল ১২ জুন দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচনে। সে যুগের নিরিখে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যই বটে। ঠিক একই সময়ে ইউনাইটেড প্রভিন্স ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সেও মহিলাদের পুলিশে পরীক্ষামূলক ভাবে নিয়োগ করা হয়। তবে সারা দেশে একই সঙ্গে মেয়েরা পুলিশে এসেছিলেন, তা নয়। এই সময়ে মাদ্রাজ প্রভিন্সের এক মন্ত্রী অবলীলায় বলেছিলেন মেয়েদের পুলিশে নেওয়া মানে পয়সা নষ্ট (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১০ জুন, ১১ জুন, ২৫ নভেম্বর ১৯৪৯)। সেখানে দেশভাগের প্রভাব তেমন পড়েনি বলে হয়তো প্রয়োজন অনুভব করেননি তিনি। তবে বাংলায় মেয়ে পুলিশদের দেখা যেত। সেন্সাস বলে, ১৯৫১ সালে শুধু কলকাতা শিল্পাঞ্চলেই মহিলা পুলিশের সংখ্যা ছিল ২০৯। কলকাতায় ‘পুলিশম্যান’ অবশ্য সে সময়ে ২০,৩৯৫ জন। অর্থাৎ ১৯৪৯-এর তুলনায় বাড়লেও, মেয়েরা এই চাকরিতে ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য। ১৯৬১ সালে দমকল, পুলিশ ইত্যাদি চাকরি মিলিয়ে ছেলেরা ছিলেন সংখ্যায় ৩৮৫৮২; ওদিকে মেয়েরা মাত্র ১৬২। তার মানে দশ বছরে মেয়ে পুলিশের সংখ্যা আবার কমল। আর তাই বোধহয় সে যুগের সাহিত্য সিনেমায় মহিলা টাইপিস্ট, টেলিফোন অপারেটর, ডাক্তার, নার্স, শিক্ষিকা, সেলসগার্ল চোখে পড়লেও, মেয়ে পুলিশ বড় একটা দেখি না। সিনেমায় অবশ্য অবরে শবরে মেয়ে পুলিশের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ১৯৬১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দুই ভাই’ ছবিতে সবিতা (সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়) নিজের সম্পর্কে বলে, ‘চেহারাটা মেয়ে পুলিশেরই মতো কিন্তু ভেতরে সেই শাড়িতে হোঁচট খাওয়া বাংলাদেশের গেঁয়ো মেয়ে।’ চেনাশোনা মানুষের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি তাঁদের স্মৃতিতেও আটের দশকের আগে মহিলা পুলিশ তেমনভাবে নেই।

যদিও ইউরোপ আমেরিকা বিশ শতকের গোড়া থেকেই মহিলা পুলিশের সঙ্গে পরিচিত, কলকাতায় পুলিশ-মেয়েদের নিয়ে কম হইচই হয়নি। ‘পা-জামা, ঝোপ-কামিজ, ফোরেজ-ক্যাপ, ক্রশ-বেল্ট ও ব্যাটনে সজ্জিত’ ‘স্নেহাস্পদা [পুলিশ] ভগিনীরা’ সমাজের অগ্রগতির প্রতীক না অধঃপতনের তা নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা হয়েছিল সে সময়ে। ছেলে-মেয়ে সমান সমান– এই মতে বিশ্বাসী যাঁরা, তাঁদের কাছে পুলিশে মেয়েদের নেওয়া একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু অন্যদিকে, অনেকেরই মত ছিল উল্টো। তাঁরা মনে করতেন, ‘দৌড়ঝাঁপ, হৈ-হট্টগোল, ঠেঙাঠেঙি, ধড়-পাকড় ইত্যাদি কাজগুলা নারীর জন্য নয়– তাহার দেহের গঠন ও মনের ধরন প্রাকৃতিকভাবেই তাহার বিরোধী। তাহাকে জোর করিয়া পুরুষের কাজে টানিয়া আনিলেও তাহারা পুরুষ হইবে না, উপরন্তু তাহাদের জন্মার্জিত নারীত্ব হারাইয়া কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হইবে।’ মেয়ে অপরাধীর সংখ্যা নির্ঘাত বেড়েছে আর তাই সরকার এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন, এমন একটা ধারণাও ছিল অনেকের মনে। এই কার্য-কারণ সম্পর্কের মধ্যে সামাজিক অধঃপতনের প্রমাণ পেয়েছিলেন তাঁরা– ‘যে সমাজ ব্যবস্থায় নারীর হাতেও ছুরি-ছোরা সিঁধকাঠি উঠিতে সুরু করিয়াছে, তাহার মূলে যে কোথাও ঘুণ ধরিয়াছে, ইহা বুঝিতে বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।’ (যুগান্তর, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৮)।

সমাজের কত জন মহিলার হাতে ‘ছুরি-ছোরা সিঁধকাঠি’ উঠেছিল জানি না, তবে মেয়ে পুলিশের হাতে বন্দুক-ব্যাটন সহজে ওঠেনি। ‘ঠেঙাঠেঙি ধরপাকড়’ মেয়েদের কাজ নয়– এই সামাজিক চিন্তাটি এতটাই পাকাপোক্ত ছিল সে সময়ে যে, মহিলা পুলিশকে মূলত বিভাগের কেরানি হিসাবেই ব্যবহার করা হত। এছাড়া মেয়েদের শরীরে তল্লাশি অথবা ক্বচিৎ-কদাচিত মেয়েদের মিটিং-মিছিল সামলানোর ভার পড়ত তাঁদের উপর। মহিলা পুলিশ নিয়ে নানা মোটা দাগের রসিকতাও চালু ছিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মনে আছে, ‘সচিত্র ভারত’-এ পাঁচের দশকে প্রকাশিত এক কার্টুনের কথা। সিঁড়ির উপর এক মহিলা পুলিশ আর সিঁড়ির নিচে এক চোর; তলায় লেখা: ‘আমি ধরি কি আমায় ধরে’। এছাড়া মেয়েদের নিয়ে আরেক ধরনের সামাজিক ধারণাও ছিল। বউ মাত্রই সন্দেহপ্রবণ, স্বামীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা ও তাঁকে কড়া শাসনে রাখাই তাঁর কাজ। বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে তাঁরা পুলিশের মতোই আর তাই পুলিশ হিসাবে তাঁরা মন্দ হবেন না, এরকম উক্তি পত্র-পত্রিকায় বিরল নয়। বাড়িতে দাপুটে, চৌকাঠ পেরিয়ে পরপুরুষের সামনে তাঁরা কোমল, লাজুক– এই ধরনের আপাত বিপরীত চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে আসলে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চাকুরে মেয়েদের চারপাশে চিরকাল নানা লক্ষ্মণরেখা টানার চেষ্টা করে, গণ্ডি বেঁধে দেয়। মেয়েরা পারবে না, মেয়েদের জন্য উপযুক্ত নয়, দু’দিন পরেই মেয়েরা ছেড়ে চলে যাবে– এসব কথা বলে বলে আদতে মেয়েদের উপার্জনের সুযোগ ও পরিমাণ কমিয়ে দেয় সমাজ। ভাবতে অবাক লাগে, ২০২৩ সালেও দেশের পুলিশের মাত্র ১১.৭৫% মহিলা; আর তাঁদের সিংহভাগই কনস্টেবল পদে রয়েছেন। আর আজও অধিকাংশ সময় তাঁদের ঘাড়ে পড়ে থানার ভিতরের নানা ফাইফরমাশ খাটা, কাগজপত্র সামলানোর কাজ। অন্যদিকে, পুরুষ পুলিশ কাজে ব্যর্থ হলে অবলীলায় মানুষ বলে তাঁদের চুড়ি পরা উচিত।

সমাজের কত জন মহিলার হাতে ‘ছুরি-ছোরা সিঁধকাঠি’ উঠেছিল জানি না, তবে মেয়ে পুলিশের হাতে বন্দুক-ব্যাটন সহজে ওঠেনি। ‘ঠেঙাঠেঙি ধরপাকড়’ মেয়েদের কাজ নয়– এই সামাজিক চিন্তাটি এতটাই পাকাপোক্ত ছিল সে সময়ে যে, মহিলা পুলিশকে মূলত বিভাগের কেরানি হিসাবেই ব্যবহার করা হত। এছাড়া মেয়েদের শরীরে তল্লাশি অথবা ক্বচিৎ-কদাচিত মেয়েদের মিটিং-মিছিল সামলানোর ভার পড়ত তাঁদের উপর। মহিলা পুলিশ নিয়ে নানা মোটা দাগের রসিকতাও চালু ছিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মনে আছে, ‘সচিত্র ভারত’-এ পাঁচের দশকে প্রকাশিত এক কার্টুনের কথা। সিঁড়ির উপর এক মহিলা পুলিশ আর সিঁড়ির নিচে এক চোর; তলায় লেখা: ‘আমি ধরি কি আমায় ধরে’। এছাড়া মেয়েদের নিয়ে আরেক ধরনের সামাজিক ধারণাও ছিল। বউ মাত্রই সন্দেহপ্রবণ, স্বামীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা ও তাঁকে কড়া শাসনে রাখাই তাঁর কাজ। বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে তাঁরা পুলিশের মতোই আর তাই পুলিশ হিসাবে তাঁরা মন্দ হবেন না, এরকম উক্তি পত্র-পত্রিকায় বিরল নয়। বাড়িতে দাপুটে, চৌকাঠ পেরিয়ে পরপুরুষের সামনে তাঁরা কোমল, লাজুক– এই ধরনের আপাত বিপরীত চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে আসলে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চাকুরে মেয়েদের চারপাশে চিরকাল নানা লক্ষ্মণরেখা টানার চেষ্টা করে, গণ্ডি বেঁধে দেয়। মেয়েরা পারবে না, মেয়েদের জন্য উপযুক্ত নয়, দু’দিন পরেই মেয়েরা ছেড়ে চলে যাবে– এসব কথা বলে বলে আদতে মেয়েদের উপার্জনের সুযোগ ও পরিমাণ কমিয়ে দেয় সমাজ। ভাবতে অবাক লাগে, ২০২৩ সালেও দেশের পুলিশের মাত্র ১১.৭৫% মহিলা; আর তাঁদের সিংহভাগই কনস্টেবল পদে রয়েছেন। আর আজও অধিকাংশ সময় তাঁদের ঘাড়ে পড়ে থানার ভিতরের নানা ফাইফরমাশ খাটা, কাগজপত্র সামলানোর কাজ। অন্যদিকে, পুরুষ পুলিশ কাজে ব্যর্থ হলে অবলীলায় মানুষ বলে তাঁদের চুড়ি পরা উচিত।

তথ্যসূত্র

সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯৫১ ও ১৯৬১।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা।

টুম্পা মুখোপাধ্যায়, ‘Women in Kolkata Police: Transition from Colonial to Post Colonial Phase’, ৯ -১, ২০১৮।

… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৫: প্রেম-বিবাহের গড়পড়তা কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবের লেডি ডাক্তাররা স্বাধীনতার নিজস্ব ছন্দ পেয়েছিলেন

পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল

পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে

পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা

পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved