খুব ভোরে উঠে উনি কলেজে চলে আসতেন বাগানে যাওয়ার জন্য। ছাত্রদেরও বলতেন সকালে কলেজে এসেই আগে বাগান দেখতে, গাছপালা দেখতে। প্রকৃতিকে কীভাবে দেখতে হবে– সেই শিক্ষা আমরা ওঁর থেকেই পেয়েছি। গাছের একটা সামান্য পাতাও যে কত বড় শিল্প উপাদান হতে পারে– সেটা তো আর কেউ আমাদের বলেননি। বলতেন, ‘গাছ আমাদের শেখায়– কীভাবে নিরলস কাজ করে যেতে হবে, ফুল ফোটাতে হবে, ছায়া দিয়ে যেতে হবে।’ আমাদের আশ্চর্য লাগত, কারণ এ শিক্ষা তো কেবল শিল্পের নয়, জীবনেরও।

শিল্পী গোপাল ঘোষ আমার মাস্টারমশাই ছিলেন। আর্ট কলেজে থাকাকালীন এবং তাঁর আগে-পরেও তিনি আমার শিক্ষক। নমস্য ব্যক্তিত্ব। চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর নাম, যশ, খ্যাতি ছিল; এখনও তা অমলিন। জলরঙে তাঁর পারদর্শিতার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু আমরা, যারা সরাসরি ওঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি, ওঁর থেকে ছবি আঁকা শেখার সুযোগ পেয়েছি– তাঁরা জানি, কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন গোপাল ঘোষ। সকলে হয়তো ওঁর সেই পরিচয়টা পায়নি। সেই ‘ব্যক্তি’ গোপাল ঘোষ কিন্তু এক বিরল দৃষ্টান্ত।

ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই। একটা মিউজিয়ামে কাজের সূত্রে উনি আমার কাজ দেখেছিলেন। এবং নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শিবপুরের বর্ধিষ্ণু পরিবারের মেয়ে আমি। তখন আমার এরকম যত্রতত্র যাওয়ার অনুমতি ছিল না। মাস্টারমশাই তখন কিন্তু যথেষ্ট বিখ্যাত। তবু বাড়ি থেকে আমার একা যাওয়ার অনুমতি মেলেনি। শেষে দাদা আমাকে সঙ্গে করে ওঁর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মনে আছে, ওঁর স্ত্রী আমার দাদাকে ওপরে উঠতে দেননি। আমি একাই গিয়েছিলাম ওঁর কাছে। যাই হোক, দোতলায় আমি যখন ওঁর ঘরে গেলাম, তখন ওঁর খাওয়ার সময়। সেই প্রথম দিনেই মাস্টারমশাই আমাকে ডেকে ওঁর সঙ্গে খেতে বসিয়েছিলেন। এবং নিজে হাতে আমাকে খাইয়েও দিয়েছিলেন। উনি ভেবেছিলেন, আমার নিজে হাতে ভাত খাওয়ার অভ্যেস নেই। এই ঘটনাটা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। এ আমার জীবনের খুব বড় পাওনা। আমি কিন্তু তখনও ওঁর ছাত্রী নই, একজন সাধারণ শিক্ষানবিশ। কিন্তু তখন থেকেই তিনি আমায় নিজের মেয়ের মতো দেখতেন। খুব ভালোবাসতেন। পরে ওঁর কন্যা আমাকে বহুবার মজা করে বলেছেন, ‘তুমি হলে ওঁর বড় মেয়ে’।

আমার ইশকুলের দিদিমণি ছিলেন গোপালবাবুর ছাত্রী। উনিই প্রথম আমায় বলেছিলেন, আমার কাজ নিয়ে গিয়ে গোপালবাবুকে দেখাতে। গোপালবাবু তখন আর্ট কলেজের শিক্ষক। দিদিমণির কথামতো, একবার অনেক কাজ ওঁকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সেসব কিছুই দেখেননি। আমাকে একটা ড্রয়িং করতে বলেছিলেন। আমি একটা মেয়ের ড্রয়িং করেছিলাম। উনি দেখে আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, ‘সরস্বতী তোমায় আশীর্বাদ করেছেন’।

আরও একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমি তখন প্রচুর স্টাডি করতাম। ফিগার, ল্যান্ডস্কেপ হুবহু আঁকার চেষ্টা করতাম। একদিন উনি আমায় ডেকে বললেন, ‘তুমি যা দেখছ, যেরকম ভাবে দেখছ, হুবহু সেটাই আঁকার চেষ্টা করছ। তুমি কি এর মধ্যে নতুন কিছু করতে পারো?’ আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, ‘হ্যাঁ, পারি।’ দেখে স্টাডি করার থেকে বেরিয়ে এসে, উনি আমায় একটা দৃশ্য ভিজুয়ালাইজ করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন– একটা কুঁড়েঘর, তার দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছেন এক ভদ্রলোক– এটাকে কতরকমভাবে দৃশ্যায়িত করা যায়। মজার ব্যাপার, আমি তখন হুঁকো কাকে বলে জানতাম না। তাই কুঁড়েঘরে এক বৃদ্ধকে বসিয়ে দিয়েছিলাম। ছবিটা হয়তো কিছুই হয়নি। কিন্তু উনি আমার ড্রয়িং-এর প্রশংসা করেছিলেন। আর চারদিকে যা দেখছি, সেই দেখার মধ্যে বৈচিত্র আনতে বলেছিলেন। শিল্পীর দেখা যে সাধারণ মানুষের দেখার মতো নয়, এখন মনে হয়, হয়তো সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

আমরা ছাত্রছাত্রীরা তো অনেক সময়েই ওঁকে বিরক্ত করতাম, কাজ দেখাতাম। কোনও দিন কিন্তু কাউকে বলেননি যে ‘কাজটা হয়নি’, বা ‘খারাপ হয়েছে’। তখন আমার ১৭-১৮ বছর বয়স। ছবি আঁকি। এটুকুই। ভালো হোক, খারাপ হোক কাজ করেই দেখাতে নিয়ে যেতাম মাস্টারমশাইকে। উনি সময় নিয়ে দেখতেন, মন দিয়ে, তারপর হয়তো বলতেন, ‘ভালো হয়েছে। কিন্তু এটা এরকম হবে, ওটা ওরকম।’ এভাবে দেখিয়ে দিতেন। এই যত্নটা, সন্তানস্নেহটা আমরা ওঁর কাছ থেকে পেয়েছি। ছাত্রছাত্রীদের উনি যেরকম ভালোবাসতেন, তেমনটা সচরাচর দেখা যায় না।

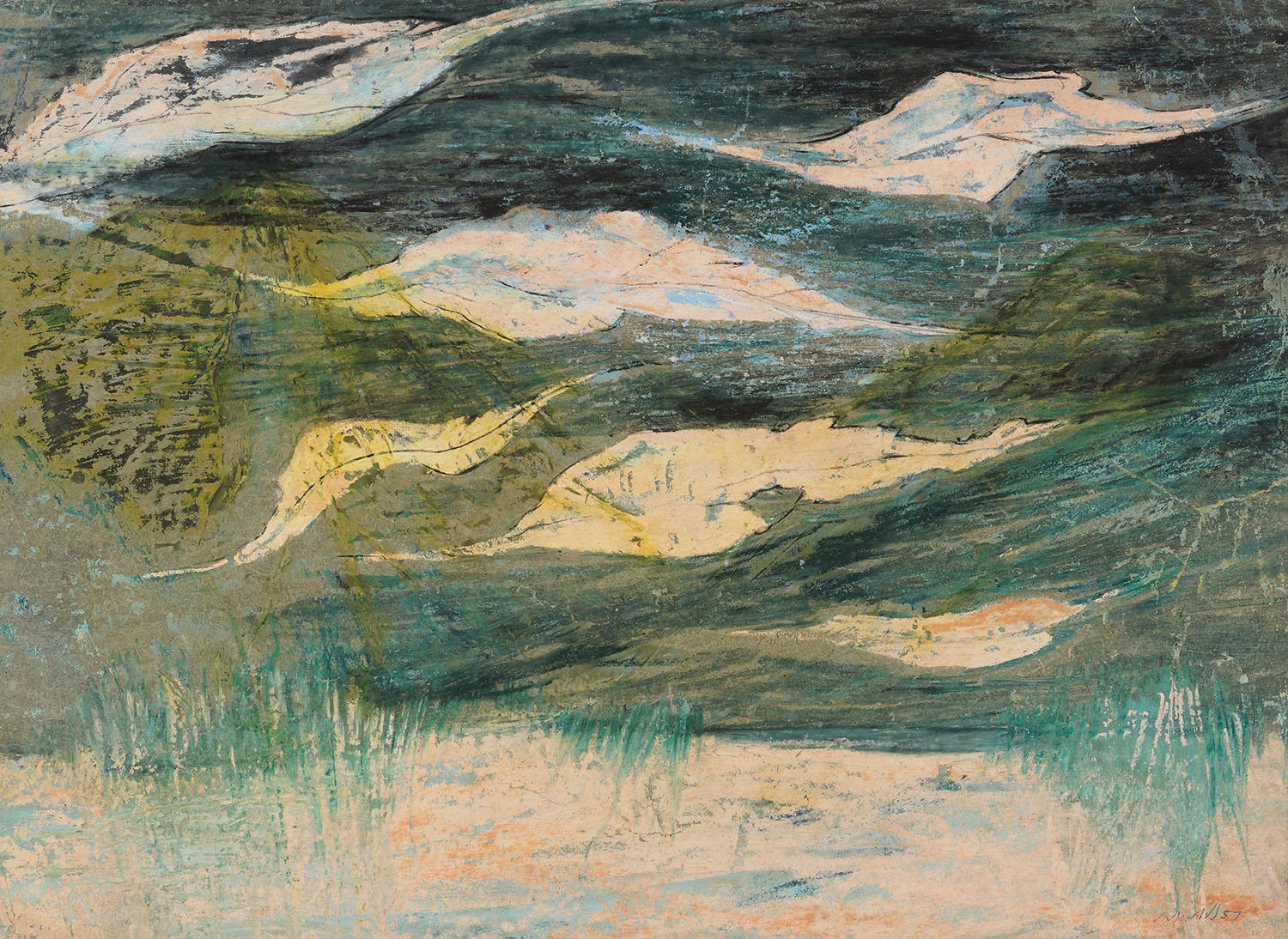

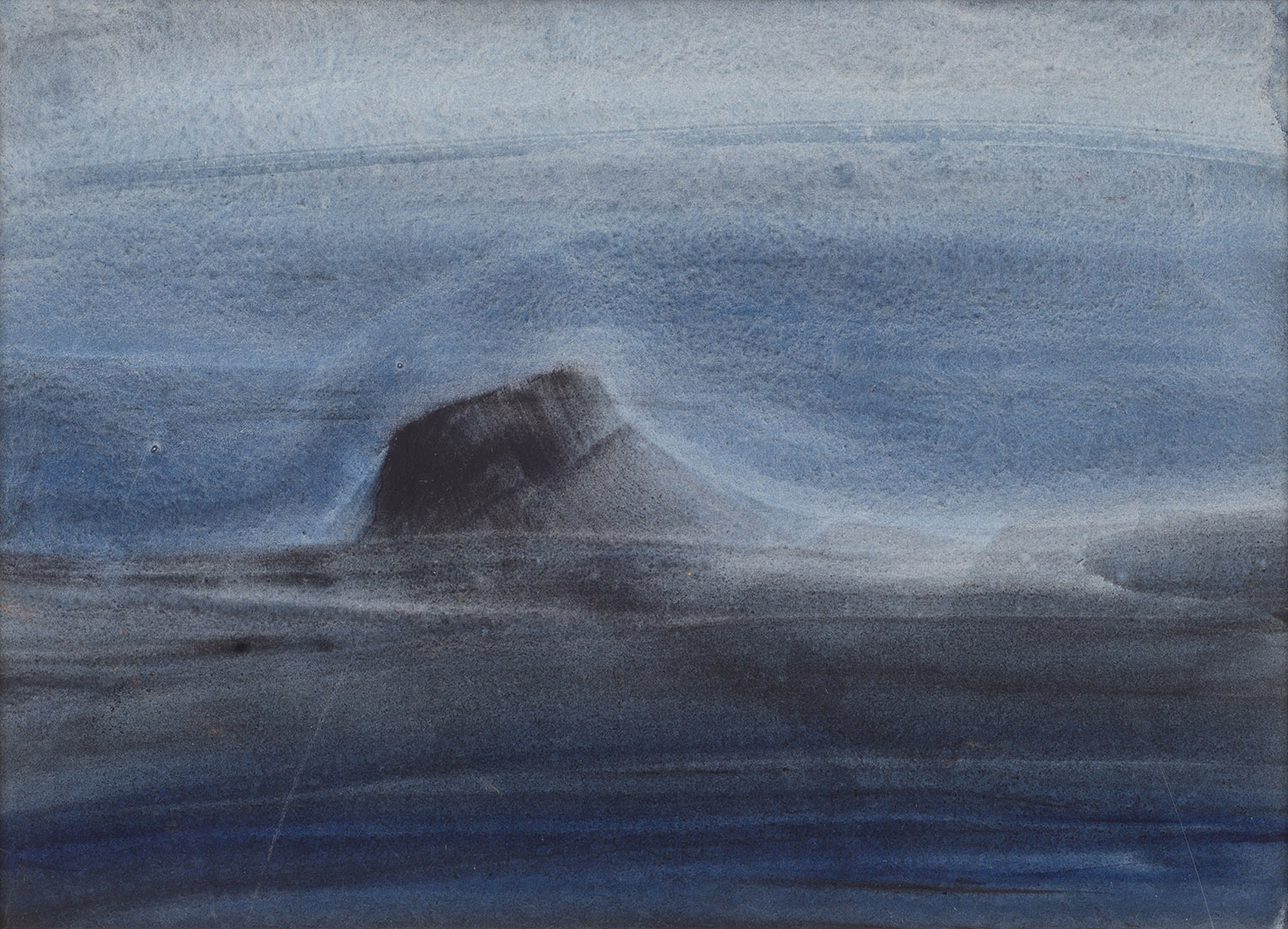

আরেকটা বিরাট সৌভাগ্য ওঁর কাজ করা দেখতে পাওয়া। রং যে কীভাবে ওঁর হাতে এত বশ মানত, জানি না। রঙের সঙ্গে ওঁর নিজের একটা যোগাযোগ ছিল। একজন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর শিল্পের একটা যোগসূত্র গড়ে ওঠা প্রয়োজন। ছবিও কিন্তু শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে, বলতে চায়। ওঁকে দেখতাম– এমন তন্ময় হয়ে আঁকতেন, মনে হত, ছবির রেখা, রং, ছবির চরিত্ররা ওঁর সঙ্গে ক্রমাগত কথা বলছে। এই যে কমিউনিকেশনটা, সেটা আমাকে বিস্মিত করেছিল। রং দেখার যে চোখ, অর্থাৎ রং দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা, আর রঙের সৃজনশীলতা– এ দু’টি ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণ ওঁর ছিল। আমরা সবুজকে সবুজ দেখি, বড়জোর সবুজের দু’-চারটে শেডের মধ্যে ফারাক করতে পারি। উনি কিন্তু অগুনতি সবুজ দেখতে পেতেন। আর প্যালেটে মিশিয়ে অবিকল সেই রং নিয়ে আসতে পারতেন। এটা ঠিক লিখে বোঝানোর নয়, ওঁর ছবি না-দেখলে এ বিষয়টা বোঝা যাবে না। রং আয়ত্ত করা, আর সেই রঙকে পরিবেশন করা– এ দু’টি বিষয় ওঁর থেকে শেখার। এ দুইয়ের মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য উনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন– সেটাই ওঁর সিগনেচার। দশটা জলরঙের মধ্যে থেকে আলাদা করে বলে দেওয়া যায় কোনটা ওঁর কাজ।

খুব সূক্ষ্ম ডিটেলস কখনও ওঁকে ছবির মধ্যে আনতে দেখিনি। স্পেস ছেড়ে রাখতেন, কখনও নেগেটিভ স্পেসকে ব্যবহার করতেন, কখনও দু’-চারটি রেখায় গোটা দৃশ্যটার ভাব ছবির মধ্যে নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু কখনও ছবির মধ্যে যে প্রাণের অভিব্যক্তি– তার অভাব হত না। এই স্পেস ছাড়ার যে মজাটা, এটা আমার চমৎকার লাগত। আমার বহু ছবিতে আমি ওঁকে এই জায়গাটায় নকল করার চেষ্টা করেছি। এখনও আমি যে সমস্ত কাজ করি, তার মধ্যে খানিকটা হলেও সেই প্রভাব রয়ে গিয়েছে।

গোপালবাবু কাউকে হাতে ধরে ছবি আঁকা শেখাতেন না। ওঁর ধারা ছিল– ‘আমি কাজ করছি, তোমরা দেখো, কীভাবে করছি।’ কিন্তু আমার এক-দু’বার সেই সৌভাগ্য হয়েছে, যখন উনি হাতে করে আমায় কাজ শিখিয়েছেন। সেরকম একটা দিনের কথা আমার মনে আছে। আমার পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, ফলে অনেক সময়েই আমায় বাড়ি থেকে অনেক ভালো ভালো কাগজ কিনে দিত। আমার হয়তো সেই কাগজটা ব্যবহার করার যোগ্যতাই হয়নি, বা ব্যবহারের টেকনিক জানি না। কিন্তু সেই কাগজ আমার কাছে রয়েছে। অনেক সময়েই সেরকম কাগজ দেখলে, গোপালবাবু আমার থেকে চেয়ে নিতেন। সেরকম একদিন, দেখলাম, আমার থেকে কাগজটা নিয়ে গোটা কাগজটা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেন। তারপর টিউব থেকে সরাসরি রং নিয়ে কাগজের গায়ে লাগাতে থাকলেন। তারপর তুলিটা নিয়ে কাগজের ওপর কী দু’-একটা টান দিলেন– আশ্চর্য, দেখলাম স্পষ্ট একটা ছবি তৈরি হয়ে গিয়েছে। যেন ম্যাজিকের মতো। কীভাবে হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। ছবিটা যেন ওঁর মাথার মধ্যে ছিল, কাগজে হাত ছোঁয়াতেই সেটা স্থানান্তরিত হয়েছে। আর সেই ছবির রঙের যে ব্যঞ্জনা– যাকে বলে ‘কালার হারমোনি’, তা অপূর্ব! এই ম্যাজিকটা আমি চাক্ষুষ করেছি একাধিকবার। রং-তুলি নিয়ে এমন খেলা করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। উনি কিন্তু বলতেন, ‘এটা কিছুই হয়নি। কেবল তোমাকে দেখানোর জন্য করলাম।’ তখন ছেলেবেলা। আমার মনে হত, আমার কাগজে আঁকলেন, তাহলে এই ছবিটা যদি মাস্টারমশাই আমাকে দিয়ে দেন! উনি কিন্তু কখনও দেননি। আঁকা হয়ে গেলে কাগজখানা নিজের কাছেই রেখে দিতেন। কিন্তু পরে দেখতাম, অন্য কেউ সেই ছবি নিয়ে চলে গেছে। আমার দুঃখ হত। এরকম বহু ছবি বহু লোক ওঁকে জানিয়ে বা না-জানিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। উনি নিজে সে ব্যাপারে তেমন গা-ও করতেন না।

আমার স্বামী নিরঞ্জন প্রধান। তিনিও ওঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে গোপালবাবুর বহু আশ্চর্য গল্প শুনেছি। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ওঁর যে স্নেহ-মমতা ছিল, তা বলে বোঝানো যাবে না। আমার স্বামী ভাস্কর্যের ছাত্র ছিলেন। উনি খুব বড় বড় কাজ করতে পছন্দ করতেন। অনেক সময়েই এমন হয়েছে, খাওয়া ফেলে কাজ করে যাচ্ছেন। আসলে একা থাকলে তো কাজটা বেশি তাড়াতাড়ি, বেশি মন দিয়ে করা যায়। ফলে অনেকসময় বন্ধুরা খেতে চলে গেলে উনি কাজ করতে বসতেন। গোপালবাবু সেটা দেখতেন। আর মাঝে মাঝে এসে জোর করে খেতে পাঠিয়ে দিতেন। বলতেন, ‘না-খেয়ে কাজ করলে, বড় বড় কাস্টিং করা যাবে না। খেতে হবে, গায়ে বল আনতে হবে।’ এই যে প্রত্যেকটি ছাত্রকে আলাদা আলাদা করে চিনতেন, জানতেন, পর্যবেক্ষণ করতেন, খুঁটিনাটি মনে রাখতেন– এটা ওঁর পক্ষেই সম্ভব।

গোপালবাবুর কথা উঠলে আরেকটি বিষয় মনে পড়ে, সেটা হল– প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ। সেটা কেবল ছবির ক্ষেত্রে নয়, ওঁর জীবনের ক্ষেত্রেও। গাছপালাকে কী মমতায় যে লালন করতেন। এই ভালোবাসাটা না-থাকলে কেউ ওইরকম গাছের লাইন দিতে পারে না, ওইরকম রং তৈরি করতে পারে না। গাছকে গাছ মনে হওয়ার জন্য যে ভাব, যে রঙের ব্যবহার প্রয়োজন, সেটা জানতে গেলে গাছপালার সঙ্গে এই একাত্মতা থাকতে হয়। এবং প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগাযোগটা যে ওঁকে সমৃদ্ধ করেছিল, তার নমুনা ওঁর বহু কাজের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

আর্ট কলেজের পিছনদিকে ছিল বাগান। সেখানে গোপালবাবু প্রায় সময়েই একা একা ঘুরে বেরতেন। এবং প্রত্যেকটি গাছের সঙ্গে ওঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। উনি গাছেদের খবর নিতেন প্রতিদিন। আমরা দেখেছি, কখনও কখনও উনি গাছের সঙ্গে কথা বলতেন, কিংবা পাতার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। সাধারণ মানুষ হয়তো বিষয়টাকে পাগলামি ভাবতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে এভাবে সম্পৃক্ততা জীবনের ওপর, কাজের ওপর ছাপ ফেলে। মানুষের চেতনা যখন বিশ্বপ্রকৃতির চেতনার সঙ্গে এক হয়ে যায় তখন মানুষ বদলে যায়। যেতে বাধ্য। ওঁর সমস্ত নিসর্গচিত্র সেই ছাপ বহন করে নিয়ে চলেছে। এবং আমার মতে, এই একাত্মতাই ওঁর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকে সার্থকতা দিয়েছে।

খুব ভোরে উঠে উনি কলেজে চলে আসতেন বাগানে যাওয়ার জন্য। ছাত্রদেরও বলতেন সকালে কলেজে এসেই আগে বাগান দেখতে, গাছপালা দেখতে। প্রকৃতিকে কীভাবে দেখতে হবে– সেই শিক্ষা আমরা ওঁর থেকেই পেয়েছি। গাছের একটা সামান্য পাতাও যে কত বড় শিল্প উপাদান হতে পারে– সেটা তো আর কেউ আমাদের বলেননি। বলতেন, ‘গাছ আমাদের শেখায়– কীভাবে নিরলস কাজ করে যেতে হবে, ফুল ফোটাতে হবে, ছায়া দিয়ে যেতে হবে।’ আমাদের আশ্চর্য লাগত, কারণ এ শিক্ষা তো কেবল শিল্পের নয়, জীবনেরও। একটা একটা করে গাছ, যেন প্রত্যেকেই ওঁর নিজের লোক, আপনজন। ভোরবেলায় কলেজে চলে এসে প্রত্যেককে জল দেওয়া, কোনও গাছের ডালটা একটু নুয়ে গেছে– তুলে দেওয়া, কিংবা পাতায় কিছু আটকে গেছে– সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া, এইসব করতেন। আমরা তো ওই পথে রোজই যেতাম, কিন্তু এরকম খুঁটিনাটি আমাদের চোখে পড়ত না। কারণ আমরা ওঁর মতো করে প্রকৃতিকে আপন করে নিতে পারিনি। এত প্রকৃতি-দরদী লোক পৃথিবীতে খুব কম দেখা যায়।

আরেকটা মজার ঘটনা মনে আছে– গাছের গোড়ায় বসে সিগারেট খেতেন, আর উপরের দিকে মুখ করে ধোঁওয়া ছাড়তেন। সেই ধোঁওয়াটা কীভাবে বাতাসের মধ্যে, গাছের শাখাপ্রশাখার মধ্যে ভেঙে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে– সেটা খুব মন দিয়ে দেখতেন। যেভাবে ভিজে কাগজের ওপরে জলরং ছড়িয়ে পড়ে। এই বিস্তারের প্রতিটি মুহূর্তকে বোঝার চেষ্টা করতেন।

কলেজ-পরবর্তী সময়ে বহুবার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। তখন আরও বেশি করে মানুষজন ওঁকে ঘিরে থাকত। অনেকসময় কথা বলার সুযোগটুকুও হয়নি। এখন আমার কেবল স্মৃতিটুকুই সম্বল। ওঁর ছবির মূল্যায়ন করার ধৃষ্টতা আমার নেই। উনি চলে যাওয়ার পর স্মৃতিগুলোই আজ আমায় আন্দোলিত করে। আমি আজও বুঝতে পারি না, ওঁকে ‘মাস্টারমশাই’ বলব, না ‘বাবা’ বলব, না কি পরম স্নেহে আমাকে গড়ে তোলার একজন কারিগর বলব। এত স্নেহ ওঁর থেকে পেয়েছি যে, মাঝেমাঝে নিজের বাবার সঙ্গে ফারাক করতে পারি না। এমনকী ‘ব্যক্তি’ গোপাল ঘোষ আর ‘শিল্পী’ গোপাল ঘোষ– কাকে যে এগিয়ে রাখব সেটাও বুঝে উঠতে পারি না। সমকালীন অনেকেই ওঁকে বুঝতে ভুল করেছেন। কিন্তু আমি এবং আমার স্বামী ধন্য যে ওঁর মতো শিক্ষককে পেয়েছিলাম। তাঁর মতো প্রণম্য, সহজ সরল আদর্শ শিক্ষক এ দেশে বিরল। ছবি আঁকা থাকবে, আঁকা শেখানোর নতুন নতুন পদ্ধতি আসবে, ধরন বদলে যাবে– কিন্তু হয়তো আর কখনও গোপাল ঘোষের মতো আরেকজন শিক্ষক এ পৃথিবীতে জন্মাবেন না।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved