শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য শারীরিক ভাবে অসুস্থ হওয়ার কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় রেবতীভূষণকে এক শিল্প-প্রদর্শনীতে দেখতে পেয়ে নিজেই এগিয়ে এসে বড় ক্যানভাসে তুলির টানে ছবি আঁকতে অনুরোধ করে বলেছিলেন। ‘আঁকুন তো মশাই আপনি বড় বড় ছবি এবার, কী জোরালো স্ট্রোক দিতেন সব, এক এক টানে পাখি উড়িয়ে দিতেন। আমরা ছোটবেলায় হাঁ করে দেখতাম। সেই তুলির স্ট্রোক দিয়েই ছবি আঁকুন, তুলির টান দেখে শিখুক এরা।’

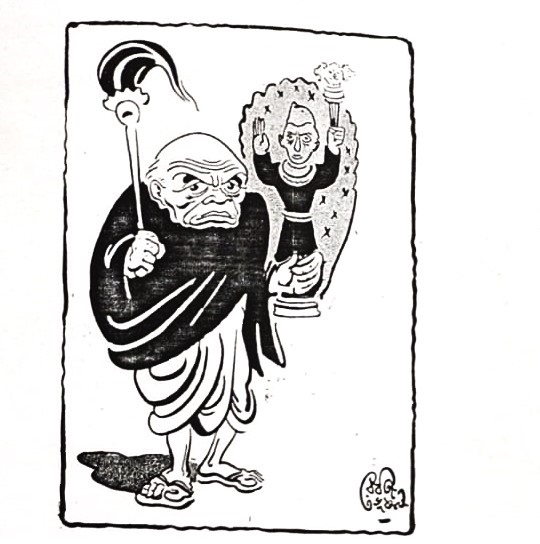

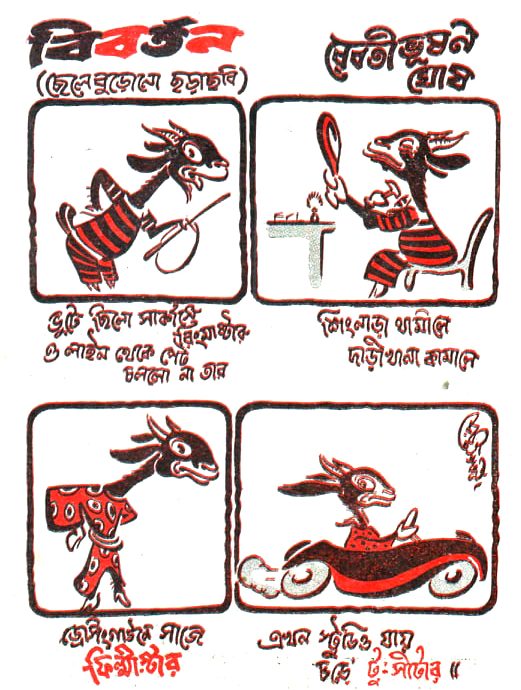

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ক্যারিকেচার: বিবেক সেনগুপ্ত

আজ যদি বেঁচে থাকতেন, তাঁর বয়স হত ১০৫। ভেবে নেওয়া যাক– আজও তিনি বেঁচেই আছেন; আমরা হইহই করে তাঁর জন্মদিন পালন করছি– কেমন হতে পারত সেই দিনটা? সাদা ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরতেন, গোল টেবিলের সামনে কাঠের চেয়ারে বসে মিটিমিটি হাসতেন। তাঁকে ঘিরে এই আর ওই প্রজন্মের একদল মানুষ। তিনি তাঁদের রসিয়ে রসিয়ে শোনাতেন তাঁর ভিন্টেজ গপ্পোর ভাণ্ডার, সেপিয়া টোনে রাঙানো একের পর এক ছবি। সেন্ট জেভিয়ার্সের হলঘর। জেওফ্রে কেন্ডেলের দলের মহলা চলছে, একটি রোগা লম্বা বাঙালি ছেলে দুর্দান্ত সাহেবি কেতার উচ্চারণে চমকে দিচ্ছেন। নিউ মার্কেটে ফুলের দোকানের পাশ দিয়ে কেন্ডেল সাহেবের ফুলের মতো কিশোরী মেয়েটি, এক ঝকঝকে চোখের কিশোরের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটিকে প্রায়ই দেখা যায় কেন্ডেল সাহেবের মহলা ঘরে। আশেপাশে হাসির ঝড় উঠলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলছেন– “সেই উৎপল দত্তকে যদি দেখতে, বুঝতে পারতে হে ইংরেজি অভিনয় কাকে বলে। আর শশি-জেনিফারের সেই প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাস কী যে অপূর্ব লাগছিল দু’জনকে! আহা!…”

এইভাবেই গল্প চলত। জেঠিমা ঠোঁটের কোণে হাসিটি নিয়ে এসে দাঁড়াতেন পাশে, উসকে দিতে হয়তো বায়না ধরতাম আমরা: ‘জেঠিমা সেই সিগারেটের গল্পটা…’। জেঠিমা হাসতে হাসতেই বলতেন–

সে আর বোলো না। দিল্লির প্যাটেল নগরের বাড়িতে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে, জানালার ধারে দেখি একটা আধপোড়া সিগারেট পড়ে আছে। তা আমার বাড়িতে তো কেউ এসব খান না, আমি দিয়েছি ফেলে। দু’দিন বাদেই তিনি তো একেবারে রেগে চিৎকার শুরু করে দিলেন। কী করে বুঝব বলো, সেই সিগারেট তাঁকে স্বয়ং পঙ্কজ মল্লিক ধরিয়ে দিয়েছিলেন– কিছুক্ষণ হাতে ধরে রেখে, আড়ালে নিভিয়ে পকেটে ভরে নিয়ে এসেছেন। সেকথা বলেননি কাউকে। তা আমি কী করে বুঝব পঙ্কজবাবুর স্নেহের দান ওটি।

তোমার জেঠুকে নিয়ে কী আর কম ঝক্কি সামলাতে হয়েছে আমায়! সেই সেবার বিয়ের পর পর আমায় নিয়ে গেছেন শান্তিনিকেতন। মুজতবা আলীর আশীর্বাদ নিতে গিয়ে দেখেন আলী সাহেব ঘরে নেই। উনি আমাকে আর আমার ছোট বোনকে বসিয়ে রেখে আলী সাহেবকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। এদিকে আলী সাহেব কোথা থেকে সে খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন– আমি তো তাঁকে আগে দেখিনি, চিনতামও না। জানতাম মস্ত বড় পণ্ডিত তিনি, লেখাপত্র পড়তাম। কিন্তু দরজা খোলা, একটা খাট, পাশে জলের কুঁজো। সামান্য আসবাব রাখা সেই ঘরটি যে তাঁর, কী করে বুঝব বলো? তোমার জেঠু তো সেভাবে বলে যাননি আমাদের।

তা এক বৃদ্ধ মানুষ ঘরে ঢুকেই আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন– ‘বাড়িতে গামছা কলসি ছিল না, গলায় বেঁধে বাবা ডুবিয়ে দেননি কেন?’ আমি চমকে উঠে দেখি তোমার জেঠু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে মিটিমিটি হাসছেন। বুঝতে আর বাকি রইল না কিছু। ইনি আলী সাহেব। তিনি আমাদের থতমত খেতে দেখে হো হো করে হাসছেন। শিল্পীর সঙ্গে সংসার করা যে কী ঝক্কি– সে নিয়ে সেদিন যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি, আজীবন মেনে চলতে হয়েছে আমাকে। কতবার যে রান্না চাপিয়ে বসে আছি, উনি বাজারে গেছেন তো গেছেন। এলেন অনেক বেলায়, উনুনের আঁচ মরে গেছে যখন, তখন।

ওঁর সেজদা আমাকে সবসময় বলতেন– ‘বউমা তাড়া দাও, ওকে তাড়া দাও’। জেঠু একটু রাগ দেখিয়ে বলতেন, ‘দেখো বাপু তোমার জেঠিমার ওই এক বাড়াবাড়ি, অতই যদি লেটলতিফ হতুম তাহলে দিল্লির মতো জায়গায় সাতটা কাগজে ফ্রি-ল্যান্সিং করে এত বছর টিকে থাকতে পারতুম কি?’

কিন্তু জেঠু, পঙ্কজ মল্লিক মশাই যে সেবার আপনাকে ভারি লজ্জায় ফেলেছিলেন, সেই ঘটনাটা?

সে আর বোলো না বাপু, সে সত্যি বড় লজ্জার কথা! সেবার যুগান্তর আপিস থেকে আর এক জায়গা ঘুরে নরেনদার (কবি নরেন্দ্র দেব, নবনীতা দেবসেনের বাবা) ‘ভালো-বাসা’ বাড়িতে পৌঁছেছি যখন, তখন সাতটা পেরিয়ে ঘড়ির কাঁটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, গিয়ে দেখি গান গাইছেন পঙ্কজবাবু। আমাকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে গান থামিয়ে দিলেন মাঝপথে। লজ্জায় মাথা কাটা যায় আর কী! পঙ্কজবাবু কিন্তু খুব স্বাভাবিক হয়ে বললেন, ‘এই তো নক্ষত্রবাবু এসে গেছেন, সমাপ্তি সংগীতের সময় হয়ে গেছে। কাজেই আর তো গান গাওয়া চলে না।’ রেবতী নক্ষত্রের কারণে পঙ্কজবাবু আমাকে স্নেহ করে ওই নামেই ডাকতেন। কে নেই সেইদিন সেই আসরে– প্রেমেনবাবু, আশাপূর্ণা দেবী, রমেন মল্লিক, মনোজ বসু, বৌদি রাধারানী দেবী– তাঁদের সামনে কেমন অপদস্থ হতে হয়েছিল ভাবো!

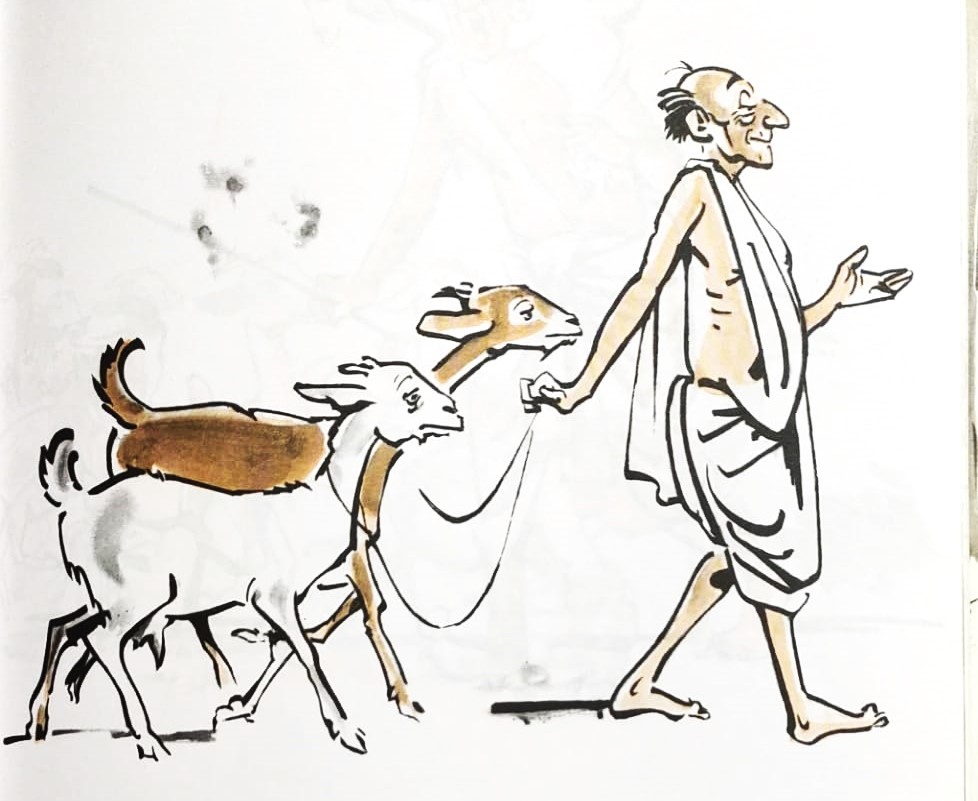

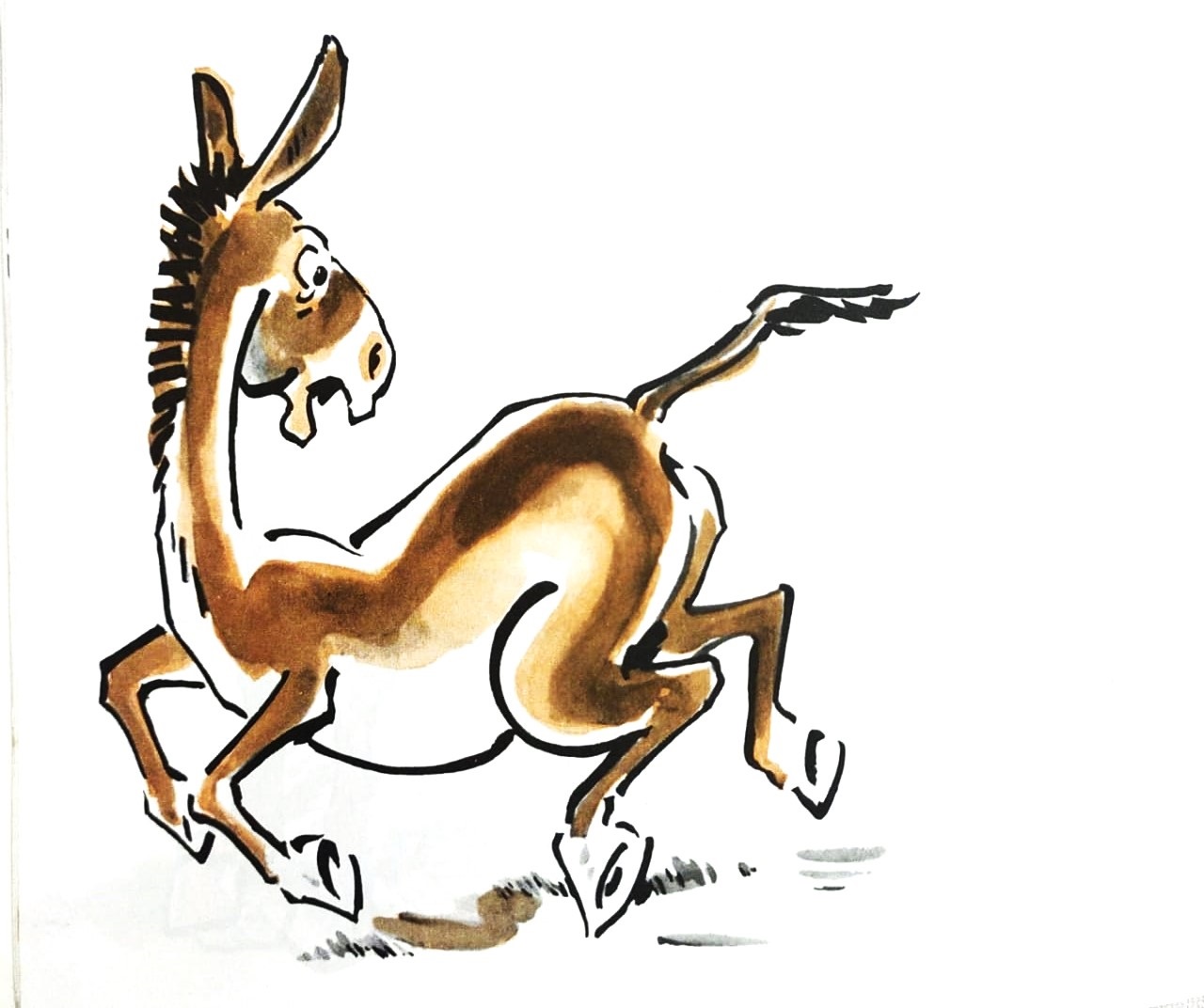

শঙ্কর পিল্লাই তাঁকে বলতেন ‘ওয়াল্ড ডিজনি অফ ইন্ডিয়া’। দিল্লি থেকে ছুটে এসেছিলেন তাঁর এই বালির বাড়িতে– পুকুরধারে ঘাটে এসে বসেছেন; মাকে রাজি করিয়েছেন, ছেলেকে যাতে দিল্লি যাওয়ার জন্য অনুমতি দেন সেই অনুরোধ করতে। কথায় কথায় সে প্রসঙ্গ উঠলে জিজ্ঞেস করলাম আনিম্যাল ফিগারের এত নিখুঁত পারসেপশন কীভাবে শিখেছিলেন জেঠু? হাসতে হাসতে বললেন, ‘চিড়িয়াখানায় রাতের পর রাত কাটাতে হয়েছে হে, এমনিতে হয়নি। বাঘ-সিংহ এরা সব ভোরের বেলায় বেরিয়ে পড়ে খাঁচা থেকে। তক্কে তক্কে থাকতে হয় স্কেচবুক আর পেনসিল নিয়ে, একবার সুযোগ ফসকালে আর দেখা পাবে না তাদের। তখন চিড়িয়াখানার অধিকর্তার সঙ্গে পরিচিতির সুবাদে অনুমতি মিলেছিল, রাতেই চলে যেতাম খাবারদাবার নিয়ে। ওখানে রাত ভোর হতেই উঠে পড়তুম, দিনের পর দিন দেখতুম ওদের। পুলিশের আস্তাবলেও যেতুম ঘোড়া দেখতে। আর গরু, ছাগল, বিড়াল তো বাড়ির চারপাশেই ছোট থেকে দেখছি।’

অনেকগুলো দিন হয়ে গেল স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসলে ছবির মতো ভেসে ওঠা সেই সব দিন। খাটের পাশে, টেবিলের ওপর রাখা একটা পোস্টকার্ড– সেখানে কিছুই লেখা নেই। আর একটাতে বড় একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। সেটা দেখাতে হো হো করে হেসে বললেন– ‘শিব্রাম বাবুর চিঠি, বহুদিন খোঁজ না পেলে এইরকম চিঠি দিতেন। একবার কলকাতার সব মিষ্টির দোকানে ধর্মঘট। উনি বেরিয়েছেন রাবড়ি খেতে, আমায় নিয়ে খুঁজে খুঁজে একটা দোকানও খোলা পেলেন না, শেষে হরলিক্সের বোয়াম কিনে রাবড়ির বদলে হরলিক্স চেটে চেটে খেলাম কলেজ স্কোয়ারে বেঞ্চে বসে।’ এইরকম কত সুস্বাদু গল্পে ভরে থাকতে পারত হয়তো আজকের জন্মদিনের দিনটাও।

তাঁর আর তাঁর সময়ের কথা

গঙ্গার পশ্চিম তীরে বালি রাসবাড়ির পৈতৃক ভিটেতে রেবতীভূষণের জন্ম ১৯২১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। বাবা যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, মা বিরাজমোহিনী দেবী। বাড়ির পাশেই বালি বারাকপুর জুনিয়র হাইস্কুলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত। এরপর ভর্তি হন তখনকার বালির রিভার্স টমসন হাই স্কুলে (বর্তমানে শান্তিরাম বিদ্যালয়)। সেখান থেকে ১৯৩৫ সালে অঙ্কে লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন তিনি। সুযোগ ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা করবার, কিন্তু বাবার ইচ্ছেতে ভর্তি হন উত্তরপাড়া প্যারিমোহন কলেজে। ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন, আজকের সুরেন্দ্রনাথ তৎকালীন রিপন কলেজে। কলেজেই কার্টুন এঁকে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন তিনি, শেষে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের অনুগ্রহে এবং সজনীকান্ত দাশের পরামর্শে আঁকা কার্টুন নিয়ে হাজির হন ‘সচিত্র ভারত’-এর দপ্তরে। তাঁর প্রথম কার্টুন ‘স্বরাজ সাধন’ নাম নিয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে সচিত্র ভারতেই। তারপর প্রথাগত পড়াশুনোর পাশাপাশি চলতে থাকে নিয়মিত ছবি আঁকা।

অবনীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে

১৯৪২ সালে পিতৃবিয়োগের পর একরাশ শূন্যতা যখন ঘিরে ধরেছে তাঁকে তখন আশ্রয় পান অবনীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায়। বদলে যেতে থাকে তাঁর জীবনের চর্চা ও চর্যা। অবনীন্দ্রনাথ তখন গুপ্ত নিবাসে, স্ত্রী বিয়োগের বেদনা, জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ার হতাশা, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের ফলে তৈরি হওয়া নানা সমস্যা গ্রাস করেছে তাঁকে। এই সময়ে একা একা ঘুরে বেড়ান বাগানে আর কাটুম কুটুম গড়েন, আর রেবতীভূষণকে ছবি আঁকা শেখান। চিন দেশের শিল্পীরা কিভাবে গতি ছিনিয়ে আনেন তুলির এক এক টানে তাঁর কায়দা শিখিয়ে দেন। কবজি ধরে ধরে তুলির টান শেখান, আর দেখতে শিখিয়ে দেন এই জগতকে, বস্তুকে, মানুষকে, জীবজন্তুদেরকেও। সবকিছুকে সম্পূর্ণত দেখবার চোখ তৈরি করে দেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথের কাছে শুধু ছবি আঁকা শিখছেন যে তখন, তা নয়, পাশাপাশি ‘আড্ডা’ও দিতেন খুব। আর সে আড্ডা যে কী নিয়ে জমে উঠত, তা ওঁরা ছাড়া নাকি আর কেউ জানতেন না। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর নাতি বাদশা ঠাকুর আর দৌহিত্র কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসঙ্গে কাছে পেয়ে। হেসে উঠেছিলেন দু’জনে, বলেছিলেন, “উফ, দাদামশাই ফিসফিস করে কী যে বলতেন ওঁকে আমরা জানি না। জিজ্ঞেস করলে বলতেন ‘এখানে হাসিসের আড্ডা চলছে আসিস না’।” কোনও কোনওদিন দেখতাম রং-তুলি নিয়ে বসেছেন, আবার একেকদিন প্যাস্টেল ঘষে ছবি আঁকছেন। দু’জনকে আমাদের গুপ্ত নিবাসের বাগানে ঘুরতে ঘুরতে গাছের ডালপালা খুঁজতে খুঁজতেও কীসব মৃদুস্বরে বলাবলি করতে দেখতাম। বালি থেকে আসতেন উনি, দাদামশাই তাই ডাকতেন ‘বালির রতন’। নিঃসঙ্গ অবনীন্দ্রনাথ তখন নাতিদের সমবয়সি তাঁর রতনকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন তুলির টান, ব্রাশের টান। শুনিয়েছিলেন নানান দেশের শিল্পচর্চার গল্প। তার সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের হালহদিশ।

রং-তুলির রেবতীভূষণ

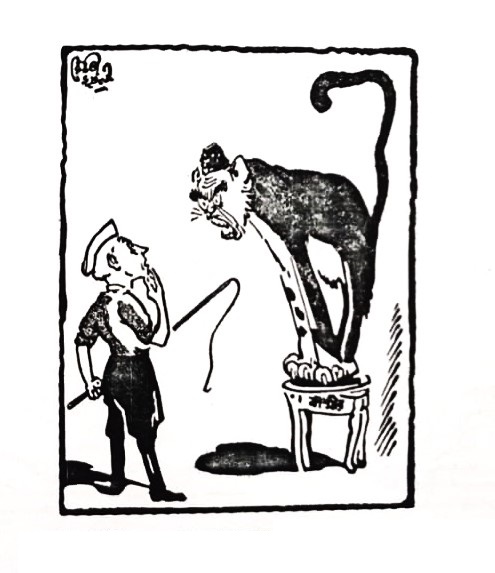

এই সেই রেবতীভূষণ যাঁর আঁকা কার্টুন, ’৫০ এবং ’৬০ দশকের বাংলা দৈনিক এবং সাময়িকপত্রের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে ছিল প্রায় প্রতিটি দিন। বাংলা গ্রন্থ অলংকরণেও জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন সেই চারের দশক থেকে। বিশেষত ছোটদের জন্য আঁকা তাঁর ছবি মুগ্ধ করেছিল আপামর বাঙালিকে। তিনিই আবার মন্দার মল্লিকের নির্দেশনায় নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে প্রথম বাংলা অ্যানিমেশন ছবি ‘মিচকে পটাশ’-এর নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সময় তিনি ছবি এঁকেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, সত্যযুগ, দৈনিক বসুমতীর পাতায়। সচিত্র ভারত, দেশ, প্রসাদ, বেতার জগৎ, উল্টোরথ, মাতৃভূমি, অচলপত্র, যষ্টিমধু প্রভৃতি সাময়িক পত্রেও নিয়মিত প্রকাশিত হত তাঁর কার্টুন।

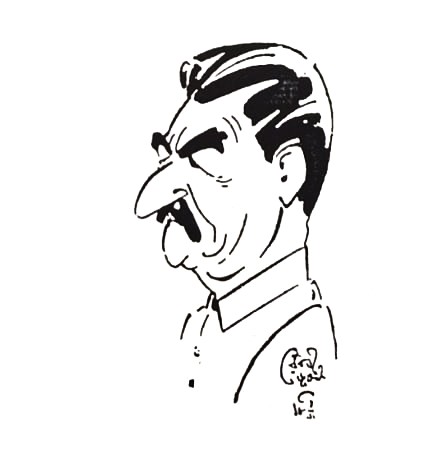

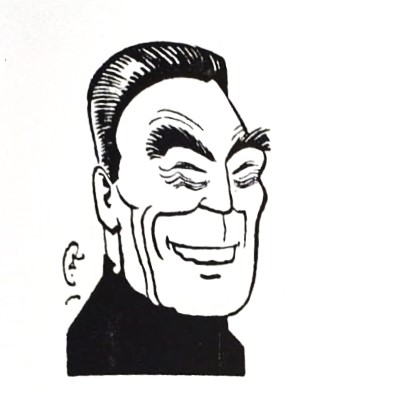

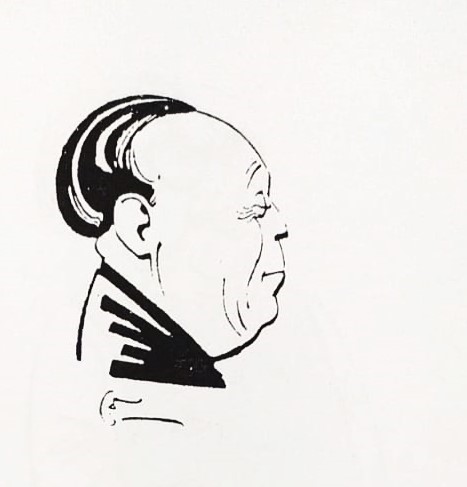

পাশাপাশি ক্যারিকেচার বা ব্যঙ্গ-প্রতিকৃতি আঁকাতেও তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন। নিখুঁত পর্যবেক্ষণে যেভাবে তিনি ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতেন তুলির আঁচড়ে, তা ছিল নিখুঁত এবং অতুলনীয়। আর একটি বিষয়েও তাঁর স্বভাবজ অধিকার ছিল তা চটজলদি ছড়া রচনায়। ছোটদের জন্য অজস্র ছড়া লিখেছেন তিনি মৌচাক, শিশুসাথী, শিশুমহল, রংমশাল আর আনন্দবাজারে মৌমাছির পাতায়, রবিবারের আনন্দমেলায়, স্বপনবুড়োর সব পেয়েছির আসরে। তবে ছয়ের দশকে ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় প্রতি বুধবার প্রকাশিত হওয়া ‘ব্যঙ্গবৈঠক’ তাঁকে জনপ্রিয়তাকে বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। বাংলায় কেন সারা ভারতে ছড়া-ছবিতে সমকালীন বিশ্ব-জাতীয়-স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে এমন ভাবনার প্রকাশ তাঁর আগে বা পরে আর কেউ করেননি।

এই তিনিই আবার খ্যাতির মধ্যগগনে থাকার সময় বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট শঙ্করের আমন্ত্রণে বাংলা থেকে পাট উঠিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন দিল্লির মসনদে। ভেবেছিলেন কয়েকবছর পর ফিরে আসবেন। কিন্তু পারিবারিক দায়, আর্থিক নিরপত্তার কথা ভেবে থেকে গেলেন রুক্ষ শুষ্ক দিল্লির কঠিন-কঠোর রণক্ষেত্রে। তারপর সাত এবং আটের দশক জুড়ে কার্টুন আঁকলেন ইংরেজি এবং হিন্দি দৈনিকে এবং সাময়িকপত্রে। মূলত শঙ্করস উইকলি, ন্যাশনাল হেরাল্ড, হিন্দুস্থান টাইমস, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পাইয়োনিয়ার, ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, স্টেটসম্যান, জনযুগ, দিনমান তাঁর আঁকা ছবিতে সমৃদ্ধ হয়েছিল সেই সময়।

আটের দশকে দিল্লিতে থেকেই বেশ কিছুদিন ছবি আঁকলেন নতুন প্রকাশিত বাংলা দৈনিক ‘আজকাল’-এ। পাশাপাশি ছবিতে ভরিয়ে তুললেন ‘চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট’ আর হেমকুন্ত প্রেসের অজস্র গ্রন্থ। পেলেন সর্বভারতীয় পরিচিতি। তারপর আবার ’৯০-এর মাঝামাঝি বালিতে নিজের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু তখন বাংলা দৈনিকে কার্টুন প্রায় ব্রাত্য, আবার ইংরেজি দৈনিকের শরণাপন্ন হয়ে নিজের কার্টুনিস্ট সত্তার পরিচয় রাখলেন তিনি। ছবি আঁকলেন ‘দ্য স্টেটসম্যান’, ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’ আর ‘দ্য টেলিগ্রাফ’-এ।

আসলে রেবতীভূষণ মানে তো একটা যুগ, একটা ইতিহাস, বাংলা চিত্রচর্চার একটা দিক। শুধু বাংলার কেন গোটা ভারতে তাঁর মতো পশুপাখির ছবি আঁকতে পেরেছেন ক’জন? আর তুলির টানের নিপুণ নিয়ন্ত্রণ তো বিশ্বের হাতে-গোনা কয়েকজন শিল্পী ছাড়া পাওয়া যাবে না কোথাও। রাজনৈতিক কার্টুন মানে তো শুধুমাত্র শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপে বিদ্ধ করে অসঙ্গতিকে চিহ্নিত করা নয়। ছবির তো একটা নিজস্ব নান্দনিক মূল্য আছে, হোক না কেন কার্টুন– তাকে তো ছবি হতে হবে আগে। আর শুধু ব্যঙ্গ কেন, রঙ্গরস কি উপেক্ষিত থেকে যাবে বিদ্রুপের ঝাঁঝে? রেখায় রেখায় নিবিড় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের স্বাক্ষর যদি না থাকে, তাহলে শিল্পী হিসেবে তাঁর বিচার করবে কেন ভাবীকাল? সংস্কৃতের কৃতি ছাত্র ছিলেন তিনি, পড়েছিলেন জানকীনাথ শাস্ত্রীর কাছে। ইতিহাস পড়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর ছবিতে তাই পুরাণ আর ইতিহাসের আবরণ দিয়েছিল আলাদা এক মাত্রা।

রেবতীভূষণ: তুলির জাদুকর

রেবতীভূষণ: তুলির জাদুকর

শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য শারীরিক ভাবে অসুস্থ হওয়ার কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় রেবতীভূষণকে এক শিল্প-প্রদর্শনীতে দেখতে পেয়ে নিজেই এগিয়ে এসে বড় ক্যানভাসে তুলির টানে ছবি আঁকতে অনুরোধ করে বলেছিলেন। ‘আঁকুন তো মশাই আপনি বড় বড় ছবি এবার, কী জোরালো স্ট্রোক দিতেন সব, এক এক টানে পাখি উড়িয়ে দিতেন। আমরা ছোটবেলায় হাঁ করে দেখতাম। সেই তুলির স্ট্রোক দিয়েই ছবি আঁকুন, তুলির টান দেখে শিখুক এরা।’ আসলে তুলির এই টানই তাঁকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে, দিয়েছিল বিশিষ্টতা। আর তা সম্ভব হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের জন্যই। অবনীন্দ্রনাথ কেমন করে বদলে দিয়েছিলেন তাঁর চিত্রশৈলীকে তার অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বিশ শতকের চারের দশকে, তাকাতে হবে তাঁর আঁকা ছবিগুলোর দিকে। না হলে এই বিবর্তনের রূপরেখা বোঝা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ যেমন পথ রোধ করে বসেছিলেন আমাদের আধুনিক কবিদের, তাঁর মায়াজাল কাটিয়ে নিজের স্বাজাত্য প্রমাণ করতে বিদেশি কবিদের স্মরণ নিতে হয়েছিল নতুন কবিদের– সেইরকম এক প্রক্রিয়া ঘটেছিল অলক্ষ্যে রেবতীভূষণের তুলিতে। ডেভিড লো-র প্রভাব সেই সময়ের কমবেশি অনেক ভারতীয় কার্টুনিস্টকে প্রভাবিত করেছিল। রেবতীভূষণ তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। লো-র প্রভাব তাঁর প্রথম যুগের ছবিতে স্পষ্ট কিন্তু রেবতীভূষণ ক্রমশ বদলে ফেললেন নিজেকে, আলাদা হয়ে গেল তাঁর ছবি। আর সেটা সম্ভব হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষার ফলেই। কার্টুনের মধ্যে স্পষ্টভাবে বেঙ্গল স্কুল অফ আর্টের প্রভাব দেখা দিল। তুলির টানে সরল রৈখিক দৃঢ়তার বদলে এল আশ্চর্য পেলবতা। লালিত্য ভাব। এল চৈনিক শিল্পীদের মতো গতি যা তাঁকে কবজি ধরে ধরে শিখিয়েছিলেন গুরু অবনীন্দ্রনাথ। কখনও কখনও তা হয়তো নজর এড়িয়ে যায় আমাদের, বিষয়বস্তুর দিকে তাকাতে গিয়ে শৈলীগত পারম্পর্যের দিকটি উপেক্ষিত থেকে যায়। কিন্তু নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখলে সেই অন্তঃশীল প্রবাহটিকে অস্বীকার করতে পারি না আমরা।

তাঁর সমসাময়িক কার্টুনিস্টদের তুলনায় রেখচিত্রী হিসেবে তিনি অনেক এগিয়ে ছিলেন নিঃসন্দেহে। অবশ্য বিষয়-ভাবনাতে একজন কার্টুনিস্টকে যতটা নির্মম হতে হয়, ততটা নির্মম যে সময় বিশেষে তিনি তা হতে পারেননি– নিজেও স্বীকার করেছেন সেকথা। তাঁর অন্তর্নিহিত স্বভাবের মধ্যেই এর কারণ নিহিত ছিল। চিরপ্রেমিক, স্নেহশীল, কোমল স্বভাবের শিল্পী-মানুষ ছিলেন তিনি। তবুও কঠিন-কঠোর ব্যঙ্গে-বিদ্রুপে বিদ্ধ করেছেন দল-মত নির্বিশেষে সকল ঘটনাকে। যার মধ্যে দেখেছেন অন্যায়, নীতিহীনতা, কথার খেলাপ, পেয়েছেন দেশদ্রোহিতার বীজ, মানবস্বার্থের পরিপন্থী পদক্ষেপ, সংকীর্ণতা– তাকেই আঘাত করেছেন তিনি। রাজনৈতিক স্খলন-পতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন বারবার। শিল্পীদের অধিকার চেয়ে সরব হয়েছেন, আর্থিক অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বারবার।

রেবতীভূষণ শুধুমাত্র একজন কার্টুনিস্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থে একজন শিল্পী। ললিতকলার প্রতিটি শাখায় ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অবনীন্দ্র-ঘরানার শিল্পী তিনি হতেই পারতেন। হাতে ধরে তাঁকে অবনীন্দ্রনাথ শিখিয়েছিলেন প্যাস্টেলে রং করবার কায়দাকানুন। ওয়াশের কাজেও তিনি ছিলেন গুরুদেবের পথের পথিক। দ্রুত পোর্ট্রেট এঁকে প্রথম সাক্ষাতেই অবনীন্দ্রনাথের কাছে ‘কুইক আর্টিস্ট’-এর তকমা পাওয়া রেবতীভূষণ পোর্ট্রেট আঁকার খুঁটিনাটি শিখেছিলেন তাঁর কাছেই। যা তিনি প্রয়োগ করেছিলেন অসামান্য ক্যারিকেচার আঁকার ক্ষেত্রে। কার্টুন ছিল তাঁর ভালোবাসার বিষয়, কার্টুনিস্ট হিসেবেই নিজের পরিচয় রেখে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন মানুষ তাঁকে মনে রাখুক একজন কার্টুনশিল্পী হিসেবে।

…………………………….

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

…………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved