স্বাধীন ভারতের জন্যে একটি পতাকার পরিকল্পনা করেছিলেন নিবেদিতা। জাপানি শিল্পী ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে তিনি এশিয়ার দেশগুলির এক সমন্বিত শিল্পাদর্শে তথা শিল্পধারার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, এবং এই ঐক্যের সূত্র ছিল বৌদ্ধধর্ম– যা ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির মূলাধার স্বরূপ বলে তিনি মনে করতেন। এই পতাকার কেন্দ্রে ছিল একটি বজ্র।

তখন তোমার মুখে চেয়ে দেখি, তোমার আননে

কৌম কুমুদিনী উমা আভা রাখে, যৌথ দধীচী

যজ্ঞের মেরুণরশ্মি; তুমি কোন আত্মনিরঞ্জনে

ভ্রুমণ্ডলে তুলে আনো একাকার প্রাচী ও প্রতীচী।

নিবেদিতা, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

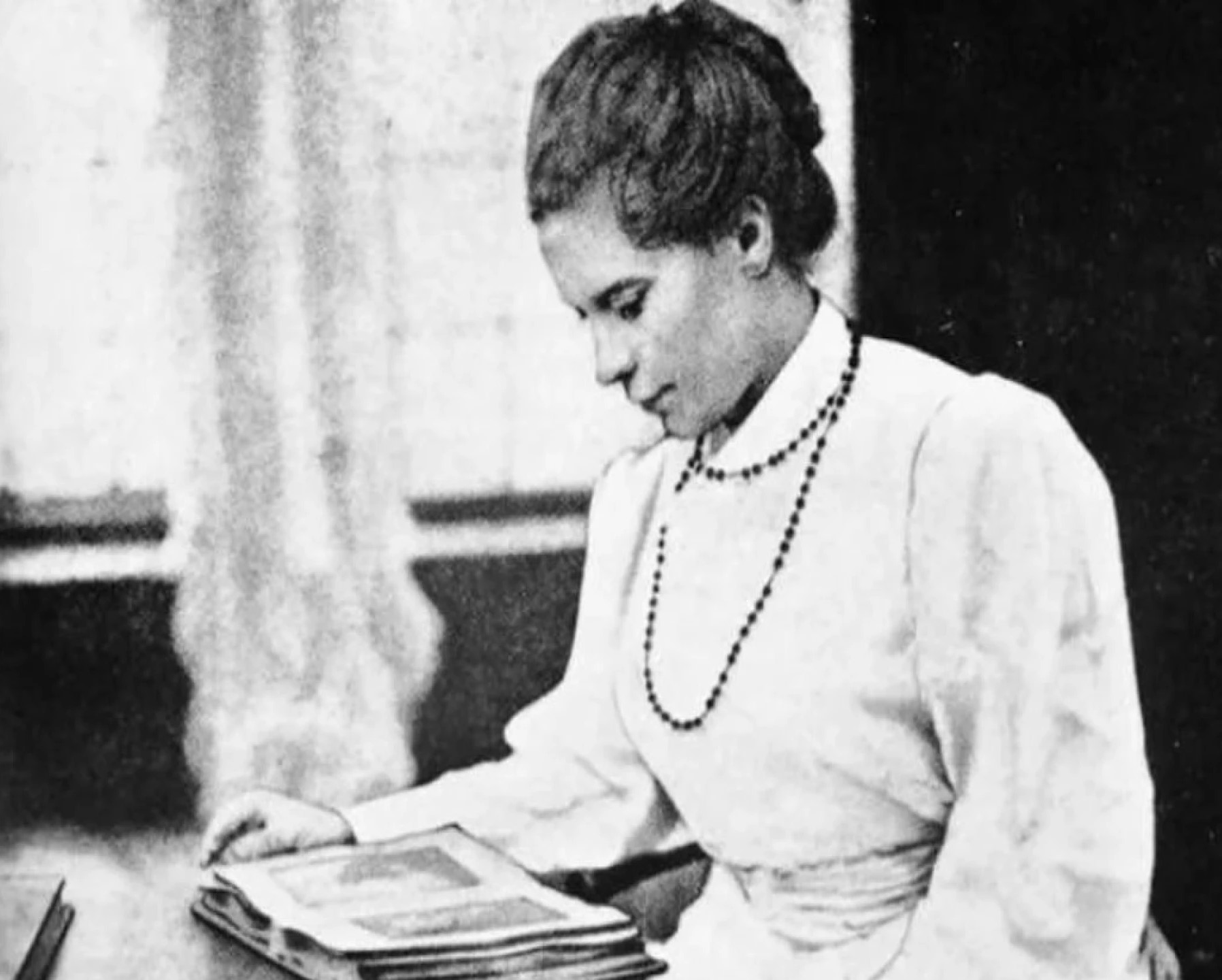

ভগিনী নিবেদিতার কথা ভাবলে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে শ্বেতশুভ্র পোশাকে সজ্জিতা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় উঁচু করে বাঁধা চুল এক সন্ন্যাসিনী মূর্তি। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতা সম্বন্ধে আমরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর জানি, তাঁর সমাজসেবার কথাও শুনেছি। কিন্তু শিল্পী নিবেদিতা, শিল্পরসিক নিবেদিতা, ভারতবর্ষের প্রেমে আপ্লুত নিবেদিতাকে আমরা কতটা চিনি? আমরা যারা আবাল্য সারদাদেবী ও নিবেদিতার মুখোমুখি বসা ছবিটি দেখেছি, সর্বত্যাগী নিবেদিতার শুক্লাবাসের অতলে সর্বাঙ্গীণ সংগ্রামের কাহিনিটি কীরকম, তা ভেবেছি কি? দারিদ্র, অবিচার, জাতপাত, কুসংস্কারে দীর্ণ তৎকালীন হিন্দু সমাজের সমাজপতিদের সঙ্গে তো বটেই, নানা শারীরিক অসুস্থতা, এমনকী, তাঁর মানসিক উদ্ভাসের আশ্রয় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও একসময় তৈরি হয়েছিল বৈরিতা। নিজের কথা ভাবেননি, হারও মানেননি। অনমনীয় আত্মবিশ্বাস এবং তেজস্বী বিদ্রোহিনী মন তাঁকে নিরন্তর শক্তি দিয়েছে– দিয়েছে অপরিসীম উদ্যোগ ও অসীম কর্মক্ষমতা। এই নিবেদিতাকে হয়তো আমরা তেমন গভীরভাবে জানি না। কারণ যে-নিবেদিতা তাঁর লেখায়, বিভিন্ন বক্তৃতায় ও চিঠিপত্রে নিজেকে ‘ভারতবাসী’ বলেই ভাবতে বা আত্মপরিচয় দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, সে নিবেদিতাকে আজও আমরা ‘ভারতবর্ষীয়’ বলে ভাবি না।

‘তিনি ছিলেন বিপ্লবী নেতা। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন, লোকজনের সংস্পর্শে আসার সুযোগ খুঁজতেন এবং সর্বোচ্চ বিপ্লব সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করতেন। তাঁর মাঝে কোনও ঢাকাঢাকি, লুকোচুরি ছিল না মোটেই। মুক্ত, খোলা স্বভাব। যখন বিপ্লবের সম্বন্ধে কথা বলতেন তাঁর সমস্ত আত্মাই বেরিয়ে আসত। যাই হোক, বিপ্লব কাজই যেন তাঁর স্বধর্ম।’ বলেছিলেন শ্রী অরবিন্দ। তাঁর চোখে নিবেদিতা ছিলেন অগ্নিকন্যা নয় সাক্ষাৎ অগ্নি (‘That was fire if you like!’)। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মনে পড়ে, জাতীয় নেতাদের তরুণদলের উদ্দেশ্যে নিবেদিতার আহ্বান– “England yields nothing without bombs!… Where are your heroes produced by your generation… Fight as they would fight in your place.’’

এই তীব্র জাতীয়তাবোধ ছিল তাঁর জীবনের চালিকাশক্তি। কোনও ছকে তাঁকে বেঁধে ফেলা দুঃসাধ্য। স্বামীজি কথাচ্ছলে বলেছিলেন, নিবেদিতার মাথায় যেটি ঢুকবে সেটি নিয়ে তিনি উদ্বেল হয়ে উঠবেন। তাই কখনও তাঁকে দেখা যায় গুপ্ত সমিতির নেত্রী হিসেবে, কখনও-বা জাতীয় দলকে অনুপ্রাণিত করে তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতা। তিনি যুবকমণ্ডলীর প্রেরণা, খবরের কাগজের প্রদীপ্ত লেখিকা, স্বদেশি প্রচারে গ্রন্থ সোসাইটির কর্মী, আবার প্লাবনে-দুর্ভিক্ষে-প্লেগে যুঝতে একমাত্র সহায় মাতৃরূপে ভগ্নিরূপে। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানভাবনার নবীন দিশারি জগদীশচন্দ্র বসুর সার্বিক সহায়তায় এগিয়ে আসেন তিনি, আবার নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ‘প্রবাসী’ আর ‘মর্ডান রিভিউ’-এর পাতা ভরে ওঠে তাঁর লেখা চিত্র-পরিচিতিতে। অবনীন্দ্রনাথ ভারতমাতার ছবি আঁকলে, সেটি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করছেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর মনে হচ্ছে, এটি নতুন ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে ভারতীয় শিল্পভাষায়, দেশের মানুষের জন্যে আঁকা ছবি।

“It is the first great masterpiece in a new style. I would reprint– it, if I could, by tens of thousands, and scatter it, broadcast over the land, till there was not a peasant’s cottage, or a craftsman’s hut, between Kedar Nath and Cape Comorin, that had not this presentment of Bharat-Mata somewhere on its walls.’’

নন্দলাল বসু, অসিত হালদার তখন আর্ট স্কুলের ছাত্র। তাঁরা যাতে অজন্তায় গিয়ে অজন্তার ছবি কপি করে ভারতীয় শিল্পের নতুন পথনির্দেশ খুঁজে পান– সে ব্যবস্থাও করছেন তিনি। এমনকী, গণেন মহারাজকে পাঠাচ্ছেন তাঁদের দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়ে। জগদীশচন্দ্র বসুকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রেরণা দিচ্ছেন। আবার চারপাশের আপাত অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে নিতে শেখাচ্ছেন। অন্যদিকে ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’-এর দেওয়াল সাজাতে অনুরোধ করছেন নন্দলাল বসুকে। সমস্ত সমাজের বিরোধ অগ্রাহ্য করে মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করছেন, অন্তঃপুরবাসিনী, দুর্ভাগা বিধবা মেয়েদেরও শিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছেন। নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবারের লোকেদের বুঝিয়ে ভর্তি করেছেন ‘মেমসাহেবের ইশকুলে’। পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁদের শিখিয়েছেন মনের জানলা খুলতে, কখনও ছবি আঁকা শিখিয়ে, কখনও দেশের অতীত ইতিহাস ঐতিহ্যের সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে। স্বনির্ভর হওয়ার জন্য তাঁদের সেলাই, ও নানারকম এমব্রয়ডারির কাজ শিখতে উৎসাহ দিয়েছেন। আবার মেয়েদের দুর্গা আঁকাতে গিয়ে মহিষাসুরের জায়গায় ইংরেজ সরকারকে বসিয়ে দিয়েছেন। সরলাবালা সরকারের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, ‘ছবি আঁকিবার কালে মেয়েরা প্রত্যেকে রং তুলি পেন্সিল ও একখানা করিয়া কাগজ পাইত। নিবেদিতার নিজের হাতেও তুলি আর কাগজ থাকিত। সকলে ঐরূপভাবে বসিলে প্রথমে তিনি প্রায়ই পেন্সিল দিয়া একটি বৃত্ত আঁকিতেন এবং ওই কাগজখানি হাতে লইয়া কিরকম ভাবে হস্তচলনা করিয়া বৃত্ত আঁকিতে হইবে প্রত্যেক মেয়ের কাছে দাঁড়াইয়া তাহা এক একবার দেখাইয়া দিতেন।… এইরূপে বৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নানারূপ চিত্র তাহাদিগকে আঁকিতে শিখানো হইত।” মাঝে মাঝে ছাত্রীদের নিয়ে যেতেন জাদুঘরে– যাতে ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় পুরাকীর্তি দেখে তাঁদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে ভারতের ইতিহাস।মনে রাখতে হবে সময়টা বিশ শতকের প্রথম দশক, শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছাড়া সাধারণ স্কুলে, বিশেষত মেয়েদের স্কুলে ছবি আঁকা শেখানোর কথা আর কেউ কি ভেবেছেন? আর পর্দানশীন মেয়েদের জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া? এ-ও কি এক ধরনের বিদ্রোহ নয়, নিরুচ্চারে বলা যে, ইচ্ছে থাকলে সমাজের শিকল, মানুষের জীবন বিকল করতে পারে না।

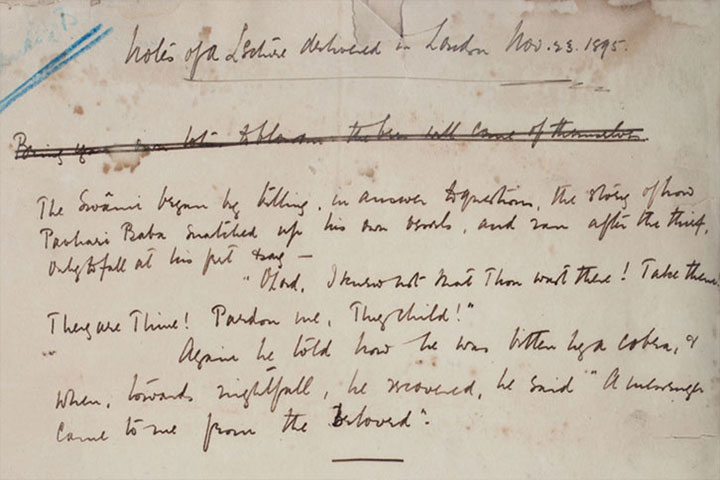

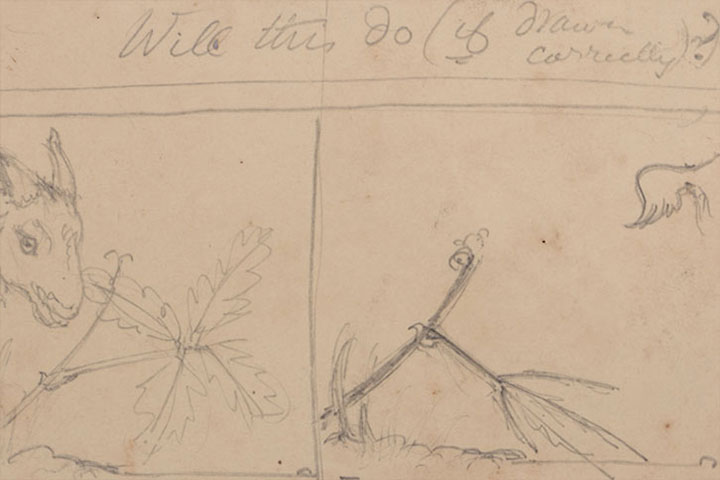

১৮৯৭ থেকে ১৯১১ ভারতবর্ষে তাঁর বসবাসের এই স্বল্প সময়ের মধ্যে লিখছেন অজস্র চিঠি। বিষয় বিচিত্র। মূলত সেগুলি ভারতবর্ষের মানুষদের সার্বিক উন্নতির জন্য তাঁর কল্যাণমূলক নানা পরিকল্পনার প্রকাশ হলেও, সেখানে আলোচনা করছেন ভারতীয় নকশার উৎস এবং বৈচিত্র নিয়ে, পরিকল্পনা করছেন জাতীয় পতাকার, ঠিক কীরকম কুলুঙ্গিতে রাখা হলে স্বামীজীর ছবিটি সর্বাধিক সুন্দরভাবে দেখা যাবে– সেই ডিজাইনও চিঠির মধ্যে করে দেখাচ্ছেন তিনি। ফলে অনেকসময়ই তাঁর চিঠিগুলো হয়ে ওঠে সচিত্র। দ্রুত করা স্কেচ হয়ে ওঠে তাঁর চিঠির অংশ। আবার কুমারস্বামী বা হ্যাভেলের বইয়ের সমালোচনা কিংবা পাঠ প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায় তাঁদেরকে লেখা চিঠিগুলিতে। এই চিঠিগুলির মধ্যে ধরা আছে তাঁর মননশীলতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনা ও সহমর্মিতার প্রকাশ, প্রতিটি মতামত সবসময়ই নিরপেক্ষ না হলেও সুচিন্তিত। শুধু কি তাই? তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দেশ-বিদেশের নানা পত্রপত্রিকায়। তাঁর গ্রন্থ-সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, মননশীল প্রবন্ধ যেমন লিখেছেন, তেমনই ঘরের মেয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন ভারতবর্ষের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। সেজন্যই তার পুস্তক তালিকায় পাওয়া যায় ‘ইন দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ’ এবং ‘ইন দ্য ইন্ডিয়ান হোমস’। ‘ইন দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ’ বইটিতে যে কেবলমাত্র সমকালীন যাপনচিত্র উঠে আসে তাই নয়, বইটির প্রাণবান কাব্যিক ভাষাও মুগ্ধ করে পাঠককে।

নিবেদিতা ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতেন, আর ছিল তাঁর এক বিচিত্র চিত্রদৃষ্টি– দর্শনও বলা যায় তাকে। স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথমবার দেখে তাঁর মনে হয়েছিল ‘তাঁর ললাটে ও মুখে রয়েছে রাফায়েল-এর আঁকা শিশু খ্রীষ্টের কোমলতা ও মহিমা’। আবার তাঁর ভাই রিচমন্ডের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, আইরিশ জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি আয়ারল্যান্ডদের লোকসংস্কৃতি ও শিল্পের পুনর্জাগরণ চেয়েছিলেন। আবার যখন তিনি ভারতবর্ষে এলেন, তখন ভারতবর্ষের যে পরিবর্তন বা আধুনিক ভারতের যে কল্পনা তিনি করেছিলেন– সেখানে তিনি চেয়েছিলেন দেশজ শিল্পধারার পুনর্জাগরণ। একথাও মনে ডাকতে হবে যে, নিবেদিতার ভারত শিল্পদর্শন অনেকখানি তৈরি হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের প্ররোচনায়। স্বামীজি প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণ শিল্পীদের করা ছোট ছোট জিনিসেও সৌন্দর্যের সন্ধান পেতেন। জল খাওয়ার চুমকি ঘটি অর্থাৎ নিতান্ত ছোট জল খাওয়ার ঘটির গড়নের মধ্যেও তিনি সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, এ ঘটনা উনিশ শতকের– যখন দেশীয় শিল্প দ্বারা আত্মপ্রকৃতি সংকটে ভীষণভাবে বিধ্বস্ত, তখন এই দেশজ শিল্পের মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে সুন্দরকে আবিষ্কার করা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে নিবেদিতার শিল্পদৃষ্টি অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। একথা হয়তো আমরা অনেকেই মনে রাখি না যে, সেকালে স্বামীজির মতো সারা পৃথিবীর শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান খুব কম লোকেরই ছিল। তাঁর কাছ থেকেই শিখেছিলেন তিনি ভারতবর্ষের শিল্পের প্রতীকী ভাষায় আত্ম-উন্মোচনের রহস্যটি। বুঝতে পেরেছিলেন, সেই প্রতীকায়ন দুর্বোধ্য উদ্ভট হওয়ার দরুন প্রাণহীন অলংকারিকতায় পরিণত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে শিল্পের শিক্ষা দিয়েছিলেন নানা শিল্পবস্তুর নান্দনিকতা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে। এই শিক্ষায়, নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন যে রাজপৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হলেও ভারতের শিল্পের শিকড় রয়েছে এদেশের লোকজ শিল্পের মধ্যে। এই চর্চা নিবেদিতার অন্তর্নিহিত শিল্পবোধকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করলেও, তাঁর ছিল একটি নিজস্ব শিল্পদর্শন এবং সেই দর্শনে, সমাজ এবং প্রকৃতি, শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি লিখছেন, “মণ্ডন শিল্পীর কাছে ভারতীয় রুচির তিন দাবি, সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি কারুকার্য ঝলমলে ভাব এবং বস্তু প্রাচুর্যের গরিমা। এদেশের জলবায়ুর প্রভাবে নিসর্গ প্রকৃতিতে এমনই সৌন্দর্যের দেখা যায় যে, শিল্পক্ষেত্রে ওই প্রকার প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাশ্মীরের জাতীয় শিল্পে প্রতিফলিত তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন কিংবা আমেদাবাদে মর্মর প্রস্তর ছিদ্র করার শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাদের চোখ ও হাত তৈরি হয়েছে বনাঞ্চলের প্রাচুর্য দেখার অভিজ্ঞতা থেকে।’’

একুশ শতকে হয়তো এই তত্ত্ব তেমন অভিনব শোনাবে না, কিন্তু সেসময় দাঁড়িয়ে একজন অভারতীয় শিল্পরসিকের এই উক্তি নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শুধু তা-ই নয় সমাজ এবং প্রকৃতি কিভাবে শিল্পরচনার দোসর হয়ে ওঠে, একথা বোঝাতে গিয়ে তিনি ইউরোপের শিল্পভাষার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এই তুলনামূলক আলোচনা পাঠককে সাহায্য করে তাঁর যুক্তির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে, কেননা এই যুক্তি শিল্পের আত্মিক বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বাধীন ভারতের জন্য একটি পতাকার পরিকল্পনা করেছিলেন নিবেদিতা। জাপানি শিল্পী ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে তিনি এশিয়ার দেশগুলির এক সমন্বিত শিল্পাদর্শে তথা শিল্পধারার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন এবং এই ঐক্যের সূত্র ছিল বৌদ্ধধর্ম– যা ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির মূলাধার স্বরূপ বলে তিনি মনে করতেন। এই পতাকার কেন্দ্রে ছিল একটি বজ্র। এই পতাকাটির সম্বন্ধে ১৯০৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন: “We have chosen a design for a national Flag– the Thunder bolt and have already made one. Unfortunately I took the Chinese War Flag as my ideal and made it black on red. This does not appeal to India– so the next is to be yellow on scarlet.”

এই পতাকাটি তিনি তাঁর স্কুলের মেয়েদের দিয়ে এমব্রয়ডারি করে তৈরি করান। তাঁর কাছে ভারতশিল্পের প্রতীকী চরিত্রটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর সেজন্যই হিন্দু এবং বৌদ্ধ দুই ধর্মেই প্রতীক হিসেবে বজ্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি শক্তির প্রতীক হিসেবে সেটিকেই জাতীয় পতাকা চিত্রণে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৬ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ‘মডার্ন রিভিউ’-এর পাতায় এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে একটি প্রবন্ধও লেখেন তিনি। পতাকাটি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন মঞ্চে প্রদর্শিত হলেও, পরে এটির ঠাঁই হয় বিস্মৃত ইতিহাসের পাতায়।

নিবেদিতার ছিল এক সামগ্রিক দর্শন, যেখানে শিল্প মানুষের সমস্ত জীবনচর্যার একটি বৃহৎ অংশ। এবং যার ব্যঞ্জনাময় নীরব ভাষা তার আবেদনকে অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। তিনি তাই শিল্পকে দেখেছিলেন স্বাধীনতা বোধের সঙ্গে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষিতে।

বিদেশে ভারতাত্মার বাণী প্রচারের জন্য বারেবারেই ভারত ছেড়েছেন তিনি, সে সময়টুকু বাদ দিলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষকে অনুভব করেছিলেন তার সামগ্রিকতায়, তার উৎসবে-ব্যাসনে, সংস্কৃতিতে, ধর্মবিশ্বাসে– নিজের হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে, তাঁর সারা ভারত পরিক্রমার অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাঁর ছিল এক অন্তর্দৃষ্টি, যার সাহায্যে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতাকেও সুন্দরের মোড়কে মুড়ে নতুনভাবে দেখাতে পারতেন তিনি, অন্যভাবে খুঁজে নিতে, সাজিয়ে দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাই বাগবাজারের সংকীর্ণ গলির মধ্যে থেকেও তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে, সেই গলি সাজিয়ে তোলা হবে নানারকম দেওয়ালচিত্রের সাহায্যে, সে ছবি কিন্তু সাধারণ পশুপাখি বা মানুষের নয়! সেই ছবি ভারত ইতিহাসের চলমানতার দৃশ্যপট, তার পুরাকাহিনির চিত্ররূপ, যাতে সেই গলি দিয়ে যাতায়াত করা সাধারণ মানুষের মনের পর্দা ঘুরিয়ে তাকে শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহী, নিজের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত করে তোলা যায়। আসলে ভারত-শিল্পের প্রতি নিবেদিতার এই যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও আকর্ষণ, তা তো কেবল শিল্পতত্ত্ব বা শিল্পের শৈলীর চর্চায় আবদ্ধ ছিল না, এটি তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি ভেবেছিলেন কিছু পৌর মন্দির নির্মাণের কথা, পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানেও ভারত ইতিহাসের কিছু মুহূর্ত ধরা থাকবে চিত্ররূপে।

তিনি ভালোবাসতেন মানুষকে আর তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল চারপাশের পরিবেশ। এজন্যেই প্লেগের সময় ওষুধ দিয়েছেন, আবার রাস্তা পরিষ্কার রাখার প্রচেষ্টা করেছেন অকুণ্ঠভাবে। কলকাতা, সেকালের কলকাতা, তখনও তো নগরী হয়ে সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠেনি। উনিশ শতকের শেষ দশকে যখন তিনি পা রাখলেন কলকাতায় তখনও সেখানে বন-জঙ্গলের আধিক্য, শেয়াল ডাকে লোকালয়ের বেশ কাছ থেকে। সেখানে তখনও খ্রিস্টান মহিলাদের থাকার জন্য কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি নয়। তারপর যখন তিনি একজন বৃদ্ধা মহিলাকে তাঁর কাজের জন্য নিযুক্ত করলেন, তখনই তাঁর মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেন তিনি। তাঁর অবশ্য কোনও অভিযোগ ছিল না সে বিষয়ে। তাঁর খারাপ লাগত। অস্বস্তি হত এই কারণে যে, তাঁর সহকারিণী তাঁকে সেকালের রীতি অনুসারে ‘মা’ বলে ডাকতেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন তাঁর মাতৃসমা এবং সেই প্রৌঢ়া মহিলাকে ‘ঝি’ অর্থাৎ ‘মেয়ে’ বলে ডাকতে হত তাঁকে। অথচ একদিন চা খাবার পরেও তার আরেকটু চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু গরম জলের কথা বলতেই সেই মহিলা কোনও উত্তর না দিয়ে ছুটলেন উঠোনের দিকে। নিবেদিতা ভালোভাবে কিছু বোঝার আগেই সে আপাদমস্তক ভিজে অবস্থায় ঘরে ঢুকল, কারণ তিনি বিধর্মী নিবেদিতার এঁটো চায়ের কাপটি ধরে ফেলেছিলেন। স্নান করে শুদ্ধ না হলে আবার গরম জলের কেটলিটা ধরবেন কীভাবে? অভিযোগের স্বরে নয়, বরং কৌতুকের সুরেই ঘটনাটি লিখেছেন তিনি। কলকাতাকে আন্তরিক ভালোবেসেছিলেন। কলকাতার নানা উৎসবের বর্ণনা যেমন আমরা পাই তাঁর লেখায়, তেমনই নানা মানুষ সম্বন্ধে, তাঁর প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসাপূর্ণ উক্তিও ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায়। সেই প্রচণ্ড গরমের কলকাতা তাঁর ভালো লেগেছিল, আশ্চর্য লেগেছিল কলকাতার ঘন কালো আকাশ। এবং তার মধ্যে বুটির মতো ফুটে ওঠা নক্ষত্রগুলো। ‘Then the sun descends, and at once we are alone, with deep purple and tremulous stars of the Indian night’।

শতাধিক বর্ষ পরে, আজকে সেই বইয়ের পাতা খুলে, মনে হয় অনেক কিছুই হয়তো নিবেদিতা বুঝতে পারেননি। তবুও যে বিষয়টি সবচেয়ে মুগ্ধ করে তা হল তাঁর সদর্থক মনোভাব। তিনি বারে বারেই বলেছেন যে কোনও দেশকে কোনও সংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেখানকার উৎপন্ন ফসলের সম্বন্ধে যদি বিদেশিরা সচেতন হয়, তাহলে হয়তো মানুষকে বোঝা, কোনও অপরিচিত দেশের সংস্কৃতিকে বোঝা, তাদের পক্ষে অনেক সহজ হবে। নিবেদিতার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে ছিল এই দেশের মানুষই। কারণ তাঁর কাছে তো, ভারতবর্ষই ছিল একাধারে তাঁর নবযাত্রা পথের সূচক, আবার লক্ষ্যও (‘India is the starting point, and the goal, as far as I am concerned’)। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ভারতবাসীর, বিশেষত অবলা বলে দূরে ঠেলে রাখা মেয়েদের আচার-ব্যবহার শিক্ষা-সংস্কৃতির, ঐতিহ্যে এবং গাঠনিক কাজকর্মে সুচারুভাবে উন্নত ভারতবর্ষ, স্বাধীন ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি সন্ন্যাসিনী, কিন্তু নিবেদিতা ভারতবর্ষকে বেদ-উপনিষদের বাণী কিংবা ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা উদারতা দিয়ে দেখেননি। সাধারণ লোকের জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, আর তাই যেখানে গ্লানি, যেখানে অন্ধকার, সেখানেই তিনি বিদ্রোহ করেছেন, পরিবর্তনের দাবিতে সংগ্রাম করেছেন, নিজের মতো করে সোচ্চার অথবা নিরুচ্চারে, যখন যেমন প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি ছিলেন, ‘গভীরভাবে ভাবুক’ এবং ‘প্রবলভাবে কর্মী’। সেই ভাবুকতা এবং কর্মনিষ্ঠার প্রকৃত মূল্যায়ন তো আজও হয়নি, আজও তো আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি না, যে ‘রাইট টু রেবল’-এর মহামন্ত্র তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, তার মর্যাদা রক্ষা করে আপসহীন জীবনযাত্রায় দীক্ষিত হলে তবেই বোধহয় তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারব। অনুভব করতে পারব, তাঁর ছিল এক স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ব, যেদিক থেকেই আলো পড়ুক না কেন তা দীপ্যমান হয়ে ওঠে!

চিত্রঋণ: সিস্টার নিবেদিতা হেরিটেজ মিউজিয়াম অ্যান্ড নলেজ সেন্টার

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved