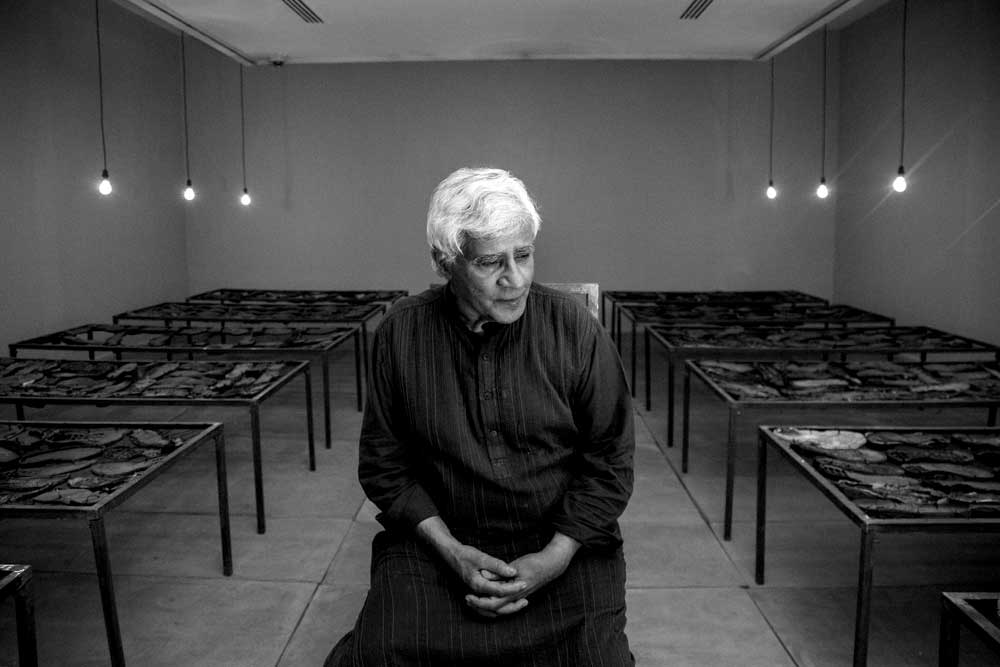

যদি কেউ বলে থাকে যে, আমরা দুনিয়া পালটাতে এসেছিলাম– আমি বলব, ভুল! আমি কোন হরিপদ দুনিয়া পালটে দেওয়ার? বরং শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন আমাকে পালটাবে। আমি কখনও কারও মালিক বা নেতা বা পরিত্রাতা নই। বেশিরভাগ সময়ে যেটা হয়, আমরা নিজেরা নিজেদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভেবে ফেলি। ফলে, কল্পনা করি, অন্যরাও আমাকে ওরকম ভাবছে। তারা ভাবছে না। আর যদি ভাবেও, তাহলে অবশ্যই মুখ থুবড়ে পড়বে। বলছেন মলয়শ্রী হাসমি। রোববার.ইন-এর তরফে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন উদয়ন ঘোষচৌধুরি ও অম্বরীশ রায়চৌধুরী

নমস্কার, আপনাকে ‘দিদি’ বলে ডাকতে পারি?

নমস্কার। হ্যাঁ, পারেন। কিন্তু আমি চাই সকলে আমাকে ‘মলয়শ্রী’ বলেই ডাকুক।

আরেকটা নামও তো আছে, ‘মালা’…

হ্যাঁ, পুরোটা অনেকে উচ্চারণ করতে পারে না, তখন নামটা ছোট করতে হয়। কিন্তু আমি দেখেছি, এই শব্দটা উচ্চারণ করা খুব কঠিন নয়। স্কুলের বাচ্চারাও বলতে পারত। আমার ছাত্র-ছাত্রীরাও আমাকে নাম ধরেই ডাকত।

‘মলয়শ্রী’ নামটা কে রেখেছিলেন? এত মিষ্টি একটা নাম, চট করে শোনা যায় না…

রবীন্দ্রনাথ!

অ্যাঁ!

(হেসে) মানে, রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে নেওয়া…

কিন্তু সেই শব্দটা বেছে নামটা রেখেছিলেন কে?

আমার মা (অপর্ণা রায়)। উনি প্রচুর পড়তেন। ভালো করে ইংরেজি বলতে পারতেন না। কিন্তু, বইপত্রের ব্যাপারে– ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা– যা পেতেন, গোগ্রাসে পড়তেন!

আপনার মা–ও তো আইপিটিএ–তে ছিলেন?

হ্যাঁ, ১৯৫৮ থেকে ’৬৪ সাল পর্যন্ত। তখনও দিল্লি আইপিটিএ-তে অনেক কাজ চলছিল। চারের দশকে দিল্লি আইপিটিএ-র কাজকর্মের সময়ে মা এখানে আসেননি, উনি মনে হয় ’৫১ সাল নাগাদ দিল্লিতে এসেছিলেন।

কোথা থেকে এসেছিলেন?

গোন্ডা থেকে, বাংলা থেকে নয়…

আর, আপনার বাবা?

বাবার জন্ম, বেড়ে ওঠা– সব লাহোরে। বাবার ঠাকুরদার বাবা খুব ছোট বয়সেই লাহোরে চলে এসেছিলেন। যতদূর মনে হয়, ব্রিটিশ সরকারের কোনও ছোটখাটো চাকরি পেয়েছিলেন উনি। কিন্তু, তাঁর ছেলে বা নাতি ব্রিটিশ সরকারের চাকরিতে ছিলেন না। আমার ঠাকুরদা ডাক্তার ছিলেন, হোমিওপ্যাথিক।

ছোটবেলা থেকেই কি থিয়েটারের সঙ্গে আপনার পরিচয়? নাটক দেখতেন?

না, না, ছোটবেলায় খুব কম থিয়েটার দেখেছি। দিল্লিতে কিশোরী বয়সেও খুব কম নাটক দেখেছি। হ্যাঁ, দুর্গাপুজোর সময়ে দেখতাম। তখন দিল্লিতে বাংলা থিয়েটারের রমরমা ছিল। খুব চমৎকার বাংলা নাটক হত। কিছু কিছু হয়তো ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ করা হত। কিন্তু, খাঁটি বাংলাভাষার নাটকও হত।

একটা ব্যাপার খোলাখুলি বলি। আমি যেমন সিনেমা দেখতে পছন্দ করি বা বই পড়তে পছন্দ করি– ঠিক সেরকমই নাটক দেখতেও পছন্দ করি। আমি জানি– আমি কোনও লেখক নই, কোনও সিনেমা-বিশেষজ্ঞ নই বা কোনও নাট্যবোদ্ধা নই। আমার অন্তর থেকে ওইসব হওয়ার ডাক আসেনি। গত ৫৫ বছর ধরে যে কাজটা করছি, সেটা আমি জানি। ওই ডাক আমার জন্য নয়…

আরেকটু যদি বুঝিয়ে বলেন…

মানে, ধরুন, এমন কোনও কাজ, যেটা করলে একজন মানুষ অন্তর থেকে তৃপ্ত হবে– হ্যাঁ, থিয়েটার করলে আনন্দ পাই বটে, কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করলে আরও অনেক বেশি আনন্দ হয়। প্রায় ৩৮ বছর আমি পড়িয়েছি, ১৯৭৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত। এই পুরোটা সময়ে কোনও না কোনওভাবে বাচ্চাদের পড়িয়েছি। তারপর থেকে এদিক-সেদিক ওয়ার্কশপ করি, কিন্তু ওই আগের মতো নিয়মিতভাবে আর পড়াই না।

আচ্ছা, মানে, ছোটবেলায় কিছু কিছু নাটক দেখেছিলেন, কিন্তু সেগুলো আপনার মনে তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি?

না, পারেনি।

ছোটবেলায় দেখা থিয়েটারের সঙ্গে একেবারেই কোনও যোগাযোগ কখনও অনুভব করেননি?

যখন বড় হয়েছি, কলেজে পড়ছি, তখন একটা নাটকের কথা উপলব্ধি করেছিলাম– উৎপল দত্তের ‘অঙ্গার’। যখন ওই নাটকটা দেখেছিলাম, তখন আমার বয়স বোধহয় সাড়ে তিন বছর। কিন্তু, এখনও একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। এমনিতে আমার স্মৃতিশক্তি খুবই খারাপ, কিন্তু মাথার ভেতরে আলো আর শব্দের একটা আদল গেঁথে গিয়েছিল…

বুঝলাম। আচ্ছা, আমরা যখন বেড়ে উঠছি, মানে, আটের দশকের শেষ থেকে নয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত, সেই সময়ে এ দেশে একটা মস্ত পরিবর্তন চলছিল বলা যায়। তখন মধ্যবিত্ত বা নিম্ন–মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের ঘরে টিভি ঢুকছে। সেই নতুন জিনিসটা আমাদের জীবনে অনেক ছাপ ফেলছে। সেই ছাপ সবসময়ে খুব খারাপ, তাও নয়। কিন্তু একটা মানুষের নিজস্ব ধ্যান–ধারণা, জানা–চেনার বাইরে থেকে অনেক কিছু তখন হঠাৎ এসে ঢুকতে শুরু করছে– আমাদের চিন্তা–ভাবনা পালটে যাচ্ছে। এবার, এর আগের সময়টা, মানে চারের দশক থেকে আটের দশক, যখন সেই সময়ের লেখালেখি পড়ি, তখন দেখি প্রচুর তরুণ–তরুণী তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান হিসেবে বামপন্থী রাজনীতি বেছে নিয়েছিল। এই ‘হাল্লা বোল’ বইটারই শুরুতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরকম বর্ণনা আছে… কিংবা ভগত সিং থেকে উৎপল দত্ত, মোটামুটি সবাই বামপন্থী মনোভাবের ছিলেন– যুবসমাজে এই আকর্ষণটা কেন তৈরি হয়েছিল তখন?

নিশ্চয়ই এর নেপথ্যে অনেক কারণ ছিল। কিন্তু, আমার সম্ভবত ঠিকঠাক যোগ্যতা নেই এর উত্তর দেওয়ার। তবে, একটা জিনিস মনে হয়, তখন ওই প্রজন্ম অনেক বেশি আশাবাদী ছিল। বাঁচার জন্য পৃথিবীটা আরেকটু ভালো করে তোলার আশা, বা স্বপ্ন। হয়তো তারা সকলে সেভাবে স্পষ্ট করে বোঝাতে বা বুঝতে পারেনি। যেমন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আশা আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে বলি, কলেজে পড়ার সময়ে আমি প্রচুর সিনেমা দেখতাম, কেন-না আমার মা সিনেমা দেখতে খুব ভালোবাসতেন…

তাই না কি! কী ধরনের সিনেমা?

সব ধরনের, সারা বিশ্বের সিনেমা– সেই সময়কার প্রথম সারির যত ফিল্মমেকার ছিলেন! মা আমাকে ওইসব ‘ফিল্ম ক্লাব’ ধরনের জায়গায় নিয়ে যেতেন। তখন সব সিনেমায় সাবটাইটেল থাকত না, কিন্তু আমরা সাবটাইটেল ছাড়াও সেগুলো দেখতাম। মা খুব পছন্দ করতেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি আমাকে জোর করে কিছু শেখাতে চাইতেন! আমার মায়ের কাছে ব্যাপারটা এখনকার দিনের মতো ছিল না।

এখনকার বাচ্চারা ক্লাস টু-তে পড়ে কি পড়ে না, সবাই ধরে নেয় তাকে আইএএস পরীক্ষা পেরতেই হবে! ব্যাপারটা বাস্তবিক এখন এরকম হয়ে গেছে, একটা বাচ্চার সামনে ভয়ংকর অবস্থা! আজকের যে কোনও বাচ্চা ‘hurried child’! এই কথাটা কিন্তু আমার নয়, একজন শিক্ষাবিদ এই কথাটা লিখেছিলেন প্রায় ২৫ বছর আগে। তো, মায়ের পছন্দ ছিল সিনেমা, আর উনি নিজের জীবনযাপনের মধ্যে আমাকে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ধরুন, আমি যদি সিনেমা দেখতে না-চাইতাম বা তাঁর পছন্দমতো কোনও কাজ না করতাম, সেটাও তাঁর কাছে কোনও ঝামেলা ছিল না। আর, এখন দেখুন, প্রত্যেক বাবা-মা, প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা কোনও না কোনও তালিকা নিয়ে ঘুরছে। অনেক বছর পর, যখন আমি শিক্ষার নীতিশাস্ত্র ‘শিক্ষণবিজ্ঞান’ (pedagogy) পড়েছি, তখন পড়াশোনার স্বতঃস্ফূর্ততা বা স্বাভাবিকতা জিনিসটা কী, সেটা জেনেছি। আমার মা, কীভাবে জানি না, সেটা জানতেন। সেটা যে সহজাত বুদ্ধিতে জানতেন, তা মনে হয় না। মনে হয়, তিনি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। আর, ওঁর এই ব্যাপারটা আমাকে সবসময়ই খুব টানে, কেন-না মানুষটা খুব সাদামাটা ছিলেন।

আমার এখনও মনে হয়, তখন ছোটবেলাতেও মনে হত, আমরা আমাদের চারপাশের সাধারণ দুনিয়াটা দেখি না। সবসময় চেষ্টা করি, বিশেষ কিছু দেখতে। বিজ্ঞান থেকে আমি শিখেছি, মানুষ মোটেও বিশেষ কিছু নয়, কেবলমাত্র বিবর্তনের কয়েকটা দুর্ঘটনার ফলাফল হল আজকের মানুষ। আমরা ভাবি, মানুষ যেন পৃথিবীতে ঈশ্বরের কোনও উপহার হয়ে এসেছে! নিজেদের ওপর একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়…

যাই হোক, মূল যে-বিষয়ে কথা হচ্ছিল, ওই প্রজন্মের কাছে হয়তো এই ‘নিজেদের গুরুত্ব’ ব্যাপারটা খুব প্রয়োজনীয় ছিল না। কারণ, তখন নানা সামাজিক আন্দোলন, পরিবর্তন এইসব চলছিল… কেবল বামপন্থা নয়, উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন, আরও অনেক কিছু চলছিল। আম্বেদকরের প্রভাব ছিল। আমার মনে হয়, তখনকার তরুণ-তরুণীদের ওপর সেইসব ঢেউ সামগ্রিকভাবে এসে পড়েছিল। হয়তো কোনও একটা বিষয় নির্দিষ্ট করা যাবে না, কিন্তু সব মিলিয়ে মিশিয়ে কিছু একটা ছিল, যেটা ধীরে ধীরে উবে গেল। ব্যাপারটা কোথাও কোনও বাস্তব রূপ নিয়ে দাঁড়াল না…

আপনারা তখন হতাশ হয়েছিলেন?

সেভাবে কখনও ভেবে দেখিনি।

যখন আপনারা শুরু করেছিলেন, নিশ্চয়ই গোটা দুনিয়া না হোক, অন্তত কিছু বড়সড় বদল বা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আশা রেখেছিলেন। সেইসব না হওয়াতে– তখন, বা পরে হলেও, আশাভঙ্গ হয়েছিল?

আমার মনে হয় না কোনও মানুষ এরকম কিছু ভেবে কোনও কাজ শুরু করে। কেউ কোনও সূচিপত্র নিয়ে বেরোয় না যে, আগামী ২০ বছরে দুনিয়ায় এই এই জিনিস আমি বদলে দেব! সেরকম যদি হত, আর যে কোনও কারণেই হোক, আমরা যদি ব্যর্থ হতাম, তখন হতাশা আসত। এরকমভাবে কোথাও কোনও অগ্রগতি হয় বলে আমি মনে করি না।

কিন্তু স্বপ্ন নিশ্চয়ই ছিল, তাই না? আশা নিশ্চয়ই ছিল?

স্বপ্ন তৈরি হতে বহু সময় লাগে। তারপর, সেই স্বপ্ন পরিস্রুত হতে আরও সময় লাগে। তারপর, সেই পরিস্রুত স্বপ্নকে সাকার করতে আরও অনেক সময় লাগে। সেই সময়ের মধ্যে স্বপ্নটাও তো বদলাতে পারে, তাই না? আমাদের অজ্ঞাতে, খুব সূক্ষ্মভাবে স্বপ্নেরা পালটে পালটে যায়। এখন দেখি, অনেকেই নিজেদের জীবন নিয়ে ভাবে, পরিকল্পনা করে। তাদের মনোযোগ অনেক বেশি। আমি কখনও এরকম ছিলাম না, সত্যি বলছি… কেউ কেউ ছিল। এই ব্যাপারটা বোধহয় একটা প্রজন্মে সকলের মধ্যে থাকে না, আলাদা আলাদা মানুষ আলাদা আলাদা রকমের হয়।

হ্যাঁ, একটা ব্যাপার ঠিক যে, যদি পুরো জনসাধারণকে বিচার করি, তাহলে হয়তো স্বাধীনতার পর মানুষ যেসব পরিবর্তন হবে বলে আশা করেছিল, সেগুলো বোধহয় হয়নি। কিন্তু, আলাদা আলাদা মানুষকে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সকলেই যে এরকম ভেবেছিল, তা কিন্তু নয়। এবার, যেসব জিনিস বদলায়নি, সেসবের জায়গায় এমন কিছু হয়েছে, যা একেবারেই ভালো হয়নি।

একটা উদাহরণ দিই। এখন অনেক মহিলাকে রাস্তাঘাটে, কাজেকর্মে দেখা যায়। অনেক রাত্রেও ট্রেনে-বাসে মেয়েরা ফিরছে, সব ধরনের কাজ করছে– এই ছবিটা ৩০-৪০ বছর আগেও এমন ছিল না। কিন্তু ভেবে দেখুন, শেষমেশ পুরুষতন্ত্র আরও বেশি গেঁড়ে বসেছে। যে কোনও জাত-পাত, সামাজিক ঝামেলা, সব জায়গায় যখনই কোনও মানুষকে টেনে নামাতে হয়, তখন সবথেকে কার্যকর উপায় হল ধর্ষণ! কেন? কারণ, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় মেয়েরা শুধুই একটা সামগ্রী, একটা বস্তু। এবারে, তর্কের খাতিরে কেউ বলবে, এখন তো অনেক বেশি মেয়ে পিএইচডি করছে! কিন্তু আমি বলব, তাতেই পুরুষতন্ত্র মুছে যায়নি, মোটেও যায়নি, আদৌ যায়নি।

হ্যাঁ, ঠিকই, লজ্জার হলেও কথাটা সত্যি! আচ্ছা, আবার পুরনো দিনে ফিরে যাই। আপনি, সফদর হাশমি, আপনাদের গোটা টিম, সমভাবাপন্ন মানুষেরা যখন একসঙ্গে কাজ করছেন– তখন ‘অ্যাকটিভিজম’ বা সক্রিয়তাবাদের একটা ‘মরাল ক্ল্যারিটি’ বা নৈতিক স্পষ্টতা ছিল…

‘নৈতিক স্পষ্টতা’ বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?

মানে, ধারণাগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে বা দর্শনগতভাবেও একটা স্পষ্টতা ছিল যে, আপনারা কী করতে চাইছেন বা কী বলতে চাইছেন…

না, আমি মোটেও একমত নই।

আদর্শগতভাবেও কোনও স্পষ্টতা ছিল না?

এরকম কোনও স্পষ্টতা ছিল না। হ্যাঁ, একটা ইচ্ছা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিছু মানুষের বোধ অন্যদের থেকে বেশি স্পষ্ট ছিল, কিছু মানুষের কম ছিল। কিন্তু, গণহারে গঠনমূলক কাজে জনগণের সঙ্গে না মিশলে, তাদের সঙ্গে না জুড়লে, শুধুমাত্র সাহিত্য পড়লে বা সিনেমা দেখলে স্পষ্ট রাজনৈতিক বোধ তৈরি হয় না।

আপনারা তখন সক্রিয়ভাবে মানুষের সঙ্গে মিশছেন, লোকজনের সঙ্গে কথা বলছেন, শ্রমজীবী শ্রেণির সঙ্গে আদান–প্রদান করছেন…

এটাই আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি। আমার কাছে জানতে চাইলে, আমি বলব, আমরা কোনও ধরনের ‘অ্যাকটিভিজম’ করতাম না। আমরা শুধুমাত্র আমাদের শিল্প, আমাদের আর্ট, আমাদের থিয়েটার করতাম। আর হ্যাঁ, শ্রমজীবী মানুষের কাছে গিয়ে, তাদের মধ্যে ঢুকে সেটা করতাম। এখনও করি, একদম একইভাবে করি।

কিন্তু, কোনও না কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না?

না, ছিল না।

তাহলে নিজেদের শিল্পের জন্য বা কথা বলার জন্য জনসাধারণের একটা নির্দিষ্ট শ্রেণিকে কেন বেছে নিয়েছিলেন?

দেখুন, পুঁজিবাদীরা মানুষকে একটা গুচ্ছ বা ব্লক হিসেবে দেখে। যদিও, তারা পরিষ্কার জানে যে, এই ব্লকের সব মানুষ এক রকমের নয়। তাদের কাছে মানুষ হল আলাদা আলাদা পণ্য। মনে হয়, এর সঙ্গে মুনাফার একটা যোগাযোগ আছে যে, এই-এই জিনিস এখানে বিক্রি করা যাবে। সবসময় সাবান বা মাজন বিক্রি করতে হবে, তা নয়; কিন্তু, কোনও না কোনওভাবে কিছু না কিছু বিক্রি করা– এটাই তাদের উদ্দেশ্য!

যদি অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতে হয়, তাহলে প্রথমে যুদ্ধের ধারণাটা বিক্রি করতে হবে। এবার, যুদ্ধের ধারণাটাকে আকর্ষণীয় করে বিক্রি করতে গেলে, সেটা নিয়ে কিছু একটা খাড়া করতে হবে। তারা তখনও সেটাই করত। কিছু মানুষ সেটাকে খারাপ মনে করে বিরোধিতা করত; কিছু মানুষ মনে করত, ‘ওসব ঠিক আছে…’। এই একই ব্যাপার এখনও আছে।

আমার মনে হয় না, তখন সকলেই দুনিয়া বদলানোর কথা ভাবত। ভাবলে হয়তো ভালো হত। আমিও কিন্তু কিছু বদলাব বলে ভাবিনি। আমাদের শুধু একটাই আগ্রহ ছিল, আমরা আমাদের শিল্পে জমকালো কিছু করব না! মানুষ যেন আমাদের শিল্পের আরও আরও কাছে পৌঁছতে পারে! ব্যস, এটাই মূল কথা!

যদি কেউ বলে থাকে যে, আমরা দুনিয়া পাল্টাতে এসেছিলাম– আমি বলব, ভুল! আমি কোন হরিপদ দুনিয়া পালটে দেওয়ার? বরং শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন আমাকে পাল্টাবে। আমি কখনও কারও মালিক বা নেতা বা পরিত্রাতা নই। বেশিরভাগ সময়ে যেটা হয়, আমরা নিজেরা নিজেদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভেবে ফেলি। ফলে, কল্পনা করি, অন্যরাও আমাকে ওরকম ভাবছে। তারা ভাবছে না। আর যদি ভাবেও, তাহলে অবশ্যই মুখ থুবড়ে পড়বে।

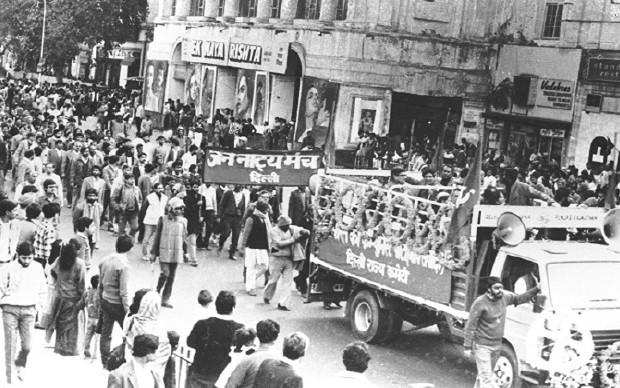

আমরা কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ছিলাম না। কিন্তু আমরা মোটেই ‘অরাজনৈতিক’-ও ছিলাম না। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল, বাস্তব সমাজের বোধ ছিল। আমরা চাইতাম আমাদের শিল্পকে অনেক বেশি মানুষের কাছে নিয়ে যেতে। আমরা বিশ্বাস করতাম, ‘মানুষের জন্যই শিল্প’। আমরা ভাবতাম, ব্রেখটের বা উৎপল দত্তের এই নাটকটা দারুণ! চলো, আরও বেশি মানুষের কাছে গিয়ে এটা করা যাক! এটাই ‘জন নাট্য মঞ্চ’-এর কাজকর্মের গোড়ার কথা।

এখানে আরেকটা কথা, স্বাভাবিকভাবেই, আমি কোন নাটকটা করব সেটা আমিই পছন্দ করব। আমি কি এমন কোনও নাটক করব, যেখানে একজন মহিলার অবস্থান শুধুমাত্র অন্দরমহলে? না, মোটেও সেটা করব না। কারণ, আমার কাছে পুরুষতন্ত্র ভীষণ এবড়োখেবড়ো একটা মতবাদ। যেটা বলতে চাইছি, জীবন সম্বন্ধে যে কোনও মানুষের যে বোঝাপড়া– সেটাকে ‘রাজনীতি’ বলুন বা ‘দর্শন’ বলুন বা ‘মতবাদ’ বলুন– সেটা তার শিল্পকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে। কিন্তু, তার মানে জরুরি নয় যে, তাকে একগোছা তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে!

হয়তো কোনও একটা পর্যায়ে এসে লোকজন ভেবেছে, আমরা খুব বিপ্লবাত্মক কিছু করছি। কিন্তু দিনের শেষে, ‘বিপ্লব’ শুধুই একটা শব্দ। ‘বিপ্লব’ জিনিসটা বুঝতে হলে প্রথমে মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের কাছে গিয়ে কাজ করতে হবে– যেটাকে বলে ‘mass work’; সংগঠনের মানে জানতে হবে; অনেক খুঁটিনাটি… এগুলো ছাড়া কোনও দিন কেউ ‘বিপ্লব’ আনতে পারে না!

হ্যাঁ, ‘বিপ্লব’ শব্দের মানে এ-ও হয় যে, একটা পরিবর্তন, কোনও ইতিবাচক বদল। ধরুন, এমন অনেকে আছে, যারা কখনও কোনও কোম্পানির সিইও হবে না, কিন্তু হয়তো গ্রামীণ আদিবাসী এলাকায় পড়াতে যাবে। তাহলে, তারাও কিছু বদলাতে চাইছে। তারা চাইছে, সেখানের বাচ্চারা শিক্ষিত হয়ে জ্ঞানের আলো দেখুক। ছয়ের দশকের শেষ দিকে ‘টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ’-এর একদল বিজ্ঞানী মধ্যপ্রদেশের গ্রামে গ্রামে, আদিবাসী এলাকায় গিয়ে কাজ করেছিল, স্কুল-টুল খুলেছিল। সেখান থেকে একটা আস্ত কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল। তারপর, সরকার সেটা বন্ধ করে দিল। ব্যাপারটা নিয়ে আমি লড়তে চেয়েছিলাম। বাচ্চারা পড়াশোনা করলে কত ভালো হত। কিন্তু, বন্ধ হওয়ার কারণটাও আমি জানতাম!

তো, যেটা বলছিলাম, আমরা ‘জনম’-এ (‘জন নাট্য মঞ্চ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) কোনও বিশাল বৈপ্লবিক আদর্শ নিয়ে কিছু করিনি। আজকেও যদি দেখি, ‘জনম’-এ কে আসছে? এত বছর ধরে যেটা দেখেছি, কিছু লোকজন আসে, কিছুদিন থাকে, তারপর বুঝতে পারে এটা তাদের জায়গা নয়। তারা গরিবগুরবো মানুষের সামনে কাজ করতে রাজি নয়। হ্যাঁ, সত্যি কথা। সেটা আমার অপছন্দের হলেও তারা ওরকমই চিন্তা করে। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে, যারা এটাকে একটা ‘কালচার শক’ হিসেবে ভাবে। তারা দীর্ঘ সময় আমাদের সঙ্গে থেকে যায়। ওই ‘শক’-টা তাদের আরও ‘মানুষ’ হয়ে উঠতে, তাদের ভেতরটা ধরে নাড়িয়ে দিতে পারে। এর মানে এই নয় যে, তারা সবাই কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখাল!

তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু মানুষের চলে যাওয়ার পিছনে আরও অনেক কারণ থাকে। কেউ হয়তো অন্য শহরে চলে গেল, বা দূরে কোথাও চাকরি পেল। জীবিকার তাগিদ সকলের থাকে, সবাইকে বাড়ির অন্ন জোগাতে হয়!

আচ্ছা, তাহলে আপনি বা আপনারা কোনও বিপ্লব করতে চাননি। অথচ, সরকার বা তথাকথিত ‘প্রতিষ্ঠান’ আপনাদের দেখল ‘প্রতিষ্ঠান–বিরোধী’ হিসেবে। আর, সফদর হাশমির আকস্মিক দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু ঘটল। এর পরেও নিজেদের কাজ একইভাবে চালিয়ে যাওয়ার পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল?

আহা! আমাদের অত বুদ্ধি কোথায়? সফদর আর রাম বাহাদুরের মারা যাওয়া সকলের কাছে অবশ্যই একটা মানসিক আঘাত ছিল। কেউ কেউ দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তারা আতঙ্কে ছিল; ভয় ছিল, তাদের ওপর আক্রমণ হলে কী হবে! তারা সৎ। এরকম নয় যে, তাদের কোনও মোহ কেটে গেছিল। সেরকম হলে, আমি বলতাম, ব্যাপারটায় সমস্যা আছে। তারা দূর থেকে আমাদের মনোবল বাড়িয়েছে। তাদের পরিবার আছে, বাচ্চা আছে, কাজ-কারবার আছে। সেইজন্য আগের মতো সময় দিতে পারেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছে।

একটা কথা পরিষ্কার করে বলি, ১৯৮৯-এর পয়লা জানুয়ারির আগে সফদরের জন্য ‘জনম’-এর অস্তিত্ব ছিল, তা কিন্তু নয়। এটা আদৌ সত্যি নয়। সফদর বেঁচে থাকলে, এই কথা শুনলে খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। আমি যদি ভূতে বিশ্বাস করতাম, তাহলে বলতাম, আজ রাত্রে উনি এসে ভয় দেখাবেন। আমি ভূতে বিশ্বাস করি না; সুতরাং, উনি ভয় দ্যাখাবেন না। সফদরের জন্য বাকিরা ‘জনম’-এ এসেছিল, এমনও নয়। হ্যাঁ, ওঁর দুর্দান্ত সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল। অসম্ভব ভালো সৃজনশীল মানুষ ছিলেন। মনে হয়, এই দুটো জিনিসের মিলমিশ ছিলেন সফদর। কিন্তু দলে যারা ছিল, তাদের কাছে কাজটার মর্যাদা ছিল। কাজটা সকলের, সফদরের একার নয়।

এবার, প্রশ্নটা যেটা, সফদরের মৃত্যুর পরেও আমরা কাজটা চালিয়ে গেলাম কেন? কারণ, কাজটা আমাদের। ব্যস, এখানেই দাঁড়ি। আমাদের কাজ, মানে, ‘আমার কাজ’ নয়… আমি একটা নির্বোধ… সত্যি বলতে, আমি জানি, আমি খুব আবেগপ্রবণ মানুষ নই। আমার কাছে সোজাসাপটা ব্যাপার– কোনও কাজ করতে হলে, করতে হবে!ব্যস! আর, কাজটাকে উপভোগ করতে হবে। কোনও কাজ অপ্রিয় লাগলে মানুষ সেটা বেশি দিন করতে পারে না। আমাদের দলে যারা থিয়েটার করেছে বা করছে, তারা সেটা বিশ্বাস করে।

সফদর মারা যাওয়ার পরেও অনেকে দলে কাজ করেছে। কয়েকজন যারা চলে গেছিল, সকলেই আক্রমণের ভয়ে যায়নি। কেউ কেউ বলেছে, ‘বাড়িতে ঝামেলা চলছে, বারণ করছে…’ এই কথাটাও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তারা আমাদের খোঁজ নিত, ফোন করত।

ওই ঘটনার পরেও যারা দলে এসেছে, তারাও জানত এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। আর, সফদরের ঘটনাটা প্রথমবার আক্রমণ নয়। তার আগেও হয়েছে, পরেও হয়েছে। হ্যাঁ, সেগুলোতে কেউ মারা যায়নি যদিও। আটের দশকের গোড়ায় বস্তিতে স্ট্রিট থিয়েটারের একজন অভিনেত্রীকে হিংস্রভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিল। আমরা জানতে পেরে, লোকজন জড়ো করে, যথারীতি প্রতিবাদ, লেখালেখি, সবকিছু করেছিলাম। এখানে বক্তব্যটা হল, সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ হয়েছে, আর হচ্ছেও! শুধু শিল্পী নয়, বুদ্ধিজীবীদের ওপরেও এসব হয়। গৌরী লঙ্কেশকে মারা হল, কালবুর্গিকে মারা হল…

তাহলে, আপনার কী মনে হয়, আমাদের এই সামাজিক–রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ব্যাপারটা চিরদিন একইরকম ছিল বা আছে? আগের তুলনায় ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এখন বেড়েছে, না একই আছে?

এখন সমস্যা বেড়েছে। আরও হিংসাত্মক হয়েছে। হ্যাঁ, আতঙ্কও বেড়েছে। তবে, আমি যখন নানা প্রতিবাদী জমায়েতে যাই বা নাটকের কাজ করি, তখন একটা ব্যাপার দেখে খুব ভালো লাগে– এখনকার তরুণ প্রজন্ম… স্কুলে সেভাবে দেখা যায় না, সেটা স্বাভাবিক… কিন্তু কলেজে বা কল-কারখানা অঞ্চলে যেখানে ধর্মঘট ইত্যাদি চলছে– সেইসব জায়গায় গেলে দেখি, মানুষ এখনও চায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। এরকম মানুষ এখনও আছে। সমাজকে ঠিকঠাক বদলে দেওয়ার মতো প্রচুর সংখ্যায় হয়তো নেই, কিন্তু সেটা তো একদিনে এক্ষুনি হবেও না…

প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের ধরনটা কীরকম পালটেছে? আদৌ কি পালটেছে?

হ্যাঁ, অবশ্যই পালটেছে। অনেক কিছু পাল্টেছে। যেমন, এখন আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সাক্ষর হয়েছে। ইন্টারনেট অনেক কিছু পাল্টে দিয়েছে। ইন্টারনেটের আগেও রেডিও বা টিভি-র দৌলতে দুনিয়ার এক প্রান্তের ঘটনা দ্রুত আরেক প্রান্তে পৌঁছতে শুরু করেছে। তবে, দিনের শেষে, সমাজের আসল পরিবর্তনের জন্য এগুলো হয়তো যথেষ্ট নয়। সেটার জন্য ‘বিপ্লব’ দরকার। ‘বিপ্লব’ শব্দটার নিহিতার্থ আসলে অনেক বিশাল! হয়তো ছোটোখাটো কিছু ঘটল, আমরা বলে দিই, ‘দ্যাখো, বিশাল বৈপ্লবিক ঘটনা…’! কিন্তু আসল যে রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা আমরা বলি, সেটা একমাত্র গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই আসতে পারে। আমার মতে, সেটা আসবেই!

স্ট্রিট থিয়েটারের দর্শকের সঙ্গে প্রায়ই একটা শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়, শ্রমজীবী শ্রেণী বা ‘ওয়ার্কিং ক্লাস’। ‘পোস্ট–ইন্ডাস্ট্রিয়াল’ পৃথিবীতে– যেখানে জিনিসপত্র উৎপাদনের তুলনায় তথ্য, প্রযুক্তি, পরিষেবার দিকে পাল্লা ভারী হয়েছে; যেখানে কল–কারখানার তুলনায় আইটি কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে– সেখানেআপনার কি মনে হয় এই শব্দটার পরিধি বেড়েছে বা বদলেছে?

আমি সবসময় বলি, শুধু ‘ওয়ার্কিং ক্লাস’ নয়, বলা উচিৎ ‘ওয়ার্কিং পিপল’। হিন্দিতে যাকে বলে, ‘কামকাজি লোগ’, শ্রমজীবী মানুষ। আইটি ইন্ডাস্ট্রি ছাড়ুন; হকার আছে; বাথরুম সাফ করার বা স্টেশনের মেঝে মোছার লোকজন আছে– এদের সকলের কাজকে তুচ্ছ ভাবা হয়। অন্যের জন্য নর্দমায় নেমে আরেকজন কেন পাঁক ঘাঁটবে? ইন্ডাস্ট্রির দিক থেকে এরা হয়তো ‘ওয়ার্কিং ক্লাস’ নয়, কিন্তু এরা সকলে ‘ওয়ার্কিং পিপল’। হ্যাঁ, একদিক থেকে দেখতে গেলে, এদের সংখ্যা বেড়েছে…

তাহলে, এখনকার দিনে আপনারা যখন যেখানে থিয়েটার করতে যাচ্ছেন, সেখানে আপনাদের কাজ করার ধরন কি পালটেছে?

দাঁড়ান, আগে শেষ করি। যেটা বলছিলাম, কারওর পছন্দ হোক বা না হোক, পরিবর্তন সবসময়ই হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষ বদলে যায়। সেটা হবেই। সেইজন্যেই আমরা ‘মানুষ’… মানে, দুনিয়াটাকে প্রায় খতম করে দেওয়ার কাছাকাছি এনে ফেলেছি, তবুও আমরা ‘মানুষ’! তো, হ্যাঁ, প্রসঙ্গে ফিরি, আমরা কখনও বলিনি যে, আমরা ‘ওয়ার্কিং ক্লাস’-এর কাছে যাচ্ছি। আমরা সবসময়ে বলেছি, ‘ওয়ার্কিং পিপল’-এর কাছে যাচ্ছি। দিল্লিতে ভূমিহীন শ্রমিকের কাছে আমরা খুবই কম যেতে পেরেছি। কেন? আমরা কি চাইনি? অবশ্যই চেয়েছি! কিন্তু, দিল্লিতে ভূমিহীন শ্রমিক প্রায় নেই বললেই চলে।

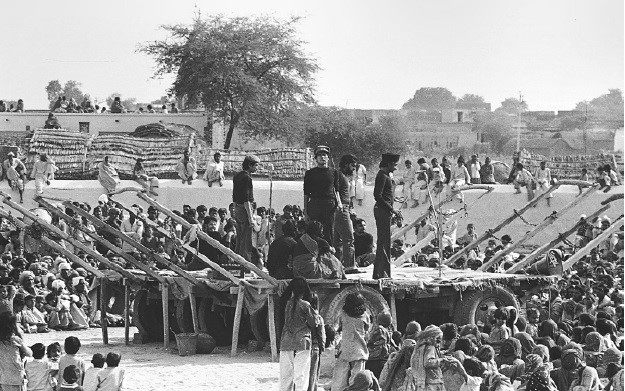

আমরা গ্রামে-গঞ্জে গেছি; সেখানে দেখেছি, ওরা বলে, ‘নাটক করা’… হ্যাঁ, এরকম একটা বাগধারা আছে! তারা ঝাঁক বেঁধে আমাদের নাটক দেখতে এসেছে; তাদের ভালো লেগেছে; হাততালি দিয়েছে। কিন্তু একটুখানি নাটক দেখে মন ভরেনি; বলেছে, ‘আরও করুন!’, তখন বুঝেছি– শহরের ‘ওয়ার্কিং পিপলের’ কাছে আমাদের এই কাজটাই খুব ভালো লাগছে, কিন্তু জায়গা-বিশেষে দর্শকের চাহিদা বদলে যাচ্ছে।

আমরা যে সাংঘাতিক সফল ছিলাম, এমনটা নয়। কিন্তু যথাসাধ্য করেছি। আটের দশকের শুরুতে, গ্রামের দিকে আমাদের নাটক দেখতে কয়েকশো মানুষ আসত। দূর দূর পর্যন্ত কোনও গাড়ি নেই। শুধু কয়েকটা উট আর একগাদা মানুষ আমাদের দেখছে। চারিদিক এমন শুনশান, কোথাও কোনও আওয়াজ নেই, আমাদের খালি গলার সংলাপ সকলে শুনতে পাচ্ছে। ওই সময়ের কিছু দারুণ ফোটোও আছে, লোকজন হাঁ করে আমাদের নাটক দেখছে! শেষ হওয়ার পর তারা নিজেদের মতামত বলছে, ‘সুন্দর হয়েছে, তবে ওই জায়গাটা একটু এরকম করলে হত…’। আমরা এটাই চাই! আমরা দর্শকের মতামত চাই! যদিও, ওখানে দর্শকরা বলত, ‘বড্ড ছোট হয়ে গেল, অন্তত আরও ১০ গুণ বড় হতে পারত, অন্তত ৪ ঘণ্টার…’ (হাসি)

আমরা প্রথম থেকেই যেটা চেষ্টা করতাম, বিভিন্নরকমভাবে কাজটা করার… যেমন ধরুন, আপনারা যখন কোনও কিছু লেখেন, নিশ্চয়ই একরকমভাবে লেখেন না। মানে, পরীক্ষায় উত্তর লেখার মতো একটাই গতে বেঁধে নিশ্চয়ই লেখেন না; নানারকমভাবে লেখার চেষ্টা করেন। কখনও হয়তো সেটা ভালো হয়, কখনও হয় না। কখনও কারও ভালো লাগে না, আবার অন্য কারও ভালো লাগে। আমরাও সবসময় বুঝতে চেষ্টা করি, এখানে যেটা মানুষের ভালো লাগছে, সেটা ওখানে কেন লাগছে না! এমনও হয়েছে, হয়তো প্রথমে ভালো লাগেনি; কিন্তু, বছর দুয়েক পর হঠাৎ ভালো লেগে গেছে!

বিভিন্ন নাটকে এটা বিভিন্নরকম হয়। কিন্তু কম-বেশি যেটা হয়, দর্শককে টেনে রাখতে পারলে, তাকে আনন্দ দিতে পারলে, মজা দিতে পারলে, ভাবাতে পারলে, গল্পটা চমৎকার হলে আর জায়গা মতো সাংঘাতিক অভিনয় করতে পারলে সেই নাটক মানুষের ভালো লাগবেই! নইলে, দুর্দান্ত নাটক-ও ভালো লাগবে না। এটা আমি দেখেছি।

ক্রাফট খুব জরুরি! একসময়ে আমরা ভাবতাম, স্ট্রিট থিয়েটার করি, বিরাট গুরুতর কাজ করি, সমাজকে বাণী দিই, এখানে আবার ক্রাফটের কী দরকার? আরে, বাণী পরে দেবেন, আগে শিল্পটা দিন! মানুষকে নিজের শিল্প দেখানো মোটেও খারাপ কিছু নয়! মানুষের জন্যই শিল্প!

শিল্পী বিবান সুন্দরমের নাম হয়তো শুনেছেন। ‘সহমত’ তৈরি হওয়ার কিছুদিন পর, ১৯৯১-তে, উনি একটা প্রদর্শনীর কথা ভাবলেন। নাম ছিল, ‘ওয়ার্ডস অ্যান্ড ইমেজেস’। দিল্লির নানা জায়গায় সেটা দেখানো হয়েছিল। বহু বহু পেইন্টার, স্কেচ আর্টিস্ট, কার্টুনিস্ট, রাইটার, গ্রাফিক আর্টিস্ট– সকলের কাছে বিবান ১২ ইঞ্চি বাই ১২ ইঞ্চির ক্যানভাস পাঠিয়ে বললেন, এখানে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করুন। বিষয় ছিল,সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে শিল্পীদের প্রতিক্রিয়া। সকলে যে যার কাজ শেষ করল। যেখানে কোনও কিছু লেখা আছে, সেটা বোঝা অনেক সহজ। কারণ, মানুষ শব্দগুলো পড়তে পারে। আর, যেখানে ছবি আছে– কিছু কিছু ছবি তো সাংঘাতিক বিমূর্ত– বোঝা সহজ নয়!

এবার, প্রদর্শনী হল খুব সাধারণভাবে: বাঁশ আর চট দিয়ে বানানো ফোল্ডিং। আমি দেখেছি– পুরনো দিল্লির বাইরে, যেখানে দিনমজুরেরা থাকে, যারা লরিতে মালপত্র তোলে; কনাট প্লেসে, যেখানে সব ধরনের মানুষ ঘোরে, যাদের এমনি কোনও আগ্রহ নেই, হয়তো কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে– কিন্তু, সকলে দাঁড়িয়ে ওইসব ছবি দেখছে! সেগুলো নিয়ে একজন আরেকজনের সঙ্গে আলোচনা করছে! আমার মনে আছে, দু’জন মজুর একটা ছবি দেখে বলছিল, ‘বাঃ! এটা দারুণ!’

এটাই হল শিল্পের ক্ষমতা! বিবান সেটা বুঝেছিলেন। আমি বলতে চাইছি যে, কেউ যদি কিছু করে, সত্যিকারের ভালোবেসে করে, তাহলে দর্শক বা শ্রোতা বা পাঠকের মনে সেটা ঢেউ তুলবেই! তারা হয়তো একমত হবে না, কিন্তু সেটাও দরকার!

আমি যেখানে থাকি, সেখান থেকে নাটকের মহড়ায় যাওয়ার জন্য প্রায়ই একটা রিকশায় যাই। রাস্তায় প্রচুর কুকুর থাকে, আর আমার কুকুর দেখলে ভীষণ ভয় করে। তো, আমার একজন নির্দিষ্ট রিকশাওয়ালা আছে, যে আমাকে নিয়ে যায়। সে নিরক্ষর, জোয়ান মানুষ। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, পড়াশোনা করেনি কেন! বলেছিল, ‘ওইসব গ্রামের দিকে…’। তারপর আমি আর ওই প্রসঙ্গে এগোইনি। কিন্তু, সব বিষয়ে সে খুব বুঝতে পারে, চেষ্টা করে। এটা কী? ওটা কেন? বাচ্চারা এগুলো কী করছে? আমি সবসময় বিশ্বাস করি, সাক্ষর হলেই শিক্ষিত হয় না; এই রিকশাওয়ালা বোধহয় সত্যিই শিক্ষিত, বোধশক্তিসম্পন্ন!

তো, রিকশায় যাওয়ার সময়ে, সে যখন গলির মোড়ে বাঁক নিয়েছে, আর উল্টোদিক থেকে কোনও বড় গাড়ি এসেছে, আর দু’জনে দু’জনের মা-বোন তুলে গালাগাল করছে, আমি তখন চেষ্টা করছি থামানোর… মানে, ‘কেন এরকমভাবে কথা বলছ?’ গাড়িওয়ালা হয়তো আমার বয়েস দেখে চুপ করে যায়; ভাবে, বেচারা বুড়ি মানুষ! কিন্তু রিকশাওয়ালা ওইসব গালাগাল গায়ে মাখে না। সে জানে, এগুলো আমার পছন্দ নয়, তাই আমার সামনে কখনও ওসব বলে না। এবার, আমি তো তাকে পাল্টে দিতে পারব না! আমি তাকে ওভাবে পাল্টাতে চাইও না! বিষয়টা হল, যে কোনও জায়গাতেই যা কিছুই হোক, গালাগালি জিনিসটাই খুব খুব নারী-বিদ্বেষী… (চাপা দীর্ঘশ্বাস)

(আমরা অল্পক্ষণ চুপচাপ) অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর, আমাদের চারপাশের সমাজে একটা বড়সড় বদল ঘটে গেছে; কখন সেটা হয়ে গেছে, হয়তো আমরা টেরই পাইনি। ছোটবেলায় আমরা দেখেছি, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে গিয়ে একটু চা–শিঙাড়া খাওয়া আমাদের কাছে একটা উদযাপনের মতো ঘটনা ছিল। এখন দেখি, শহুরে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন–মধ্যবিত্তরাও শপিং মলে গিয়ে ফুড কোর্টে খাবার অর্ডার করছে। আমাদের ছোটবেলার অভিজাত শ্রেণি এখন হয়তো আর ওইসব জায়গায় যায় না… আরও যেটা হয়েছে, একসময়ের প্রবল বামপন্থী রাজনীতিবিদ, কর্মী, সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ, লেখক, শিল্পীরা নিজেদের মনোভাব বা কাজকর্ম পুরোপুরি বা অনেকটাই অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে… এই বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?

কিছু মনে হয় না। আমি শুধু নিজের কাজ করে যেতে পারি, অন্য কিচ্ছু নয়। আশা করতে পারি যে, হয়তো কখনও… কিন্তু, এরকম তো হওয়ার ছিলই, তাই না? আমি মোটেও মনে করি না, ওই মানুষগুলো খুব খারাপ!

আচ্ছা, এই বদলটা কি ২০১৪ সালের পর থেকে বেশি হয়েছে? আজকাল আরও বেশি হয়ে চলেছে?

উদারীকরণের পর থেকেই এই ওপরে ওঠার ইচ্ছে, আরও ভালোভাবে বাঁচার ইচ্ছে, আরও উপার্জন করার ইচ্ছে শুরু হয়েছে বা বেড়েছে। সেটা ছাড়াও, গত ১০ বছরে অন্যান্য অনেক কিছু হয়েছে। একসঙ্গে বাঁচার যে স্পিরিট বা মনোভাব– আমি নারী-পুরুষের সম্পর্কের কথা বলছি না– এই মনোভাবটাই এখন খুব শোচনীয় পরিস্থিতিতে চলে গেছে! থিয়েটার করার সময়ে আমরা যে প্রতিক্রিয়া পাই… প্রতিক্রিয়া মানে কেউ এসে মেরে দেবে এমন নয়; প্রতিক্রিয়া মানে এরকম নয় যে, কেউ এসে বলবে ‘আপনি ঠিক’ বা ‘আপনি ভুল’…

আমরা যে ধরনের থিয়েটার করি, সেখানে অনেক সময় অবচেতনেও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। আমরা শারীরিকভাবে দর্শকের খুব কাছাকাছি থাকি। তাদের একটা অনুভূতি টের পাওয়া যায়। আমাদের কাছে প্রথম প্রতিক্রিয়া ওটাই। আর, এই প্রতিক্রিয়াটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা যায়। প্রথমবার অভিনয় করতে আসলে আর মানসিক চাপ থাকলে, হয়তো ওটা টের পাওয়া যাবে না। সেটা স্বাভাবিক। অভিজ্ঞতা বাড়তে বাড়তে, চাপটা কেটে গেলে শিল্পী যখন দর্শককে দেখবে, সে প্রতিক্রিয়াটা বুঝতে পারবে। অভিনয় ঠিক হচ্ছে? মানুষ বুঝতে পারছে কী বলতে চাইছি? নাটকটা ভালো লাগছে?

এগুলো ছাড়াও আরও কিছু সূক্ষ্ম ব্যাপার থাকে… দর্শক হয়তো কিছু বলছে না, কিন্তু তার চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে! স্ট্রিট প্লে-তে লোকজন সাধারণত হাততালি দেয় না। ইউনিয়ন মিটিং ইত্যাদি থাকলে সেখানে হাততালি দেয়; কেন-না, ওদের কাজ হল আমাদের উৎসাহ দেওয়া। তো, কখনও কেউ হাততালি দিলে আমি অবাক হই। কখনও কখনও নাটক শেষ হওয়ার পরও কেউ কেউ দাঁড়িয়ে থাকে। আরেকটু কাছাকাছি আসে। কিংবা রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। তখনই বোঝা যায়, ওই মানুষটার ভালো লেগেছে বা কোথাও কোনও টান অনুভব করেছে। কখনও হয়তো বাজার করতে যাওয়ার তাড়াহুড়োয় কেউ অর্ধেক নাটক দেখে চলে গেছিল, সে আবার পরেরবার একই নাটক দেখতে এল। আমি চিনতে পারলাম, একে আগেও দেখেছি…

যে কোনও শিল্পীর উচিত চারপাশটা একটু পর্যবেক্ষণ করা, একটু উপলব্ধি করা। দর্শককে পর্যবেক্ষণ করলে নিজের কাজটা আকর্ষক কি না, সেটা বোঝা যায়।

___________________________________________________________________________________

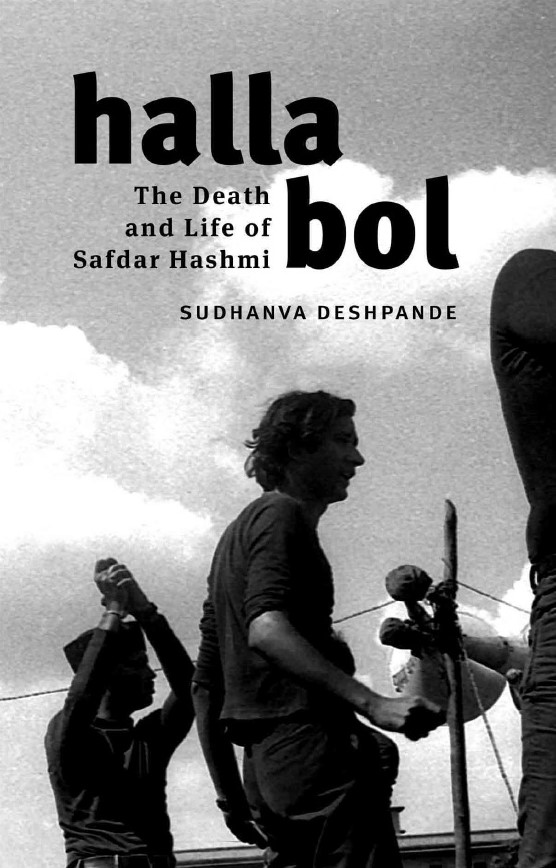

‘হাল্লা বোল: দ্য ডেথ অ্যান্ড লাইফ অফ সফদর হাশমি’, সুধন্য দেশপাণ্ডে, লেফটওয়ার্ড বুকস

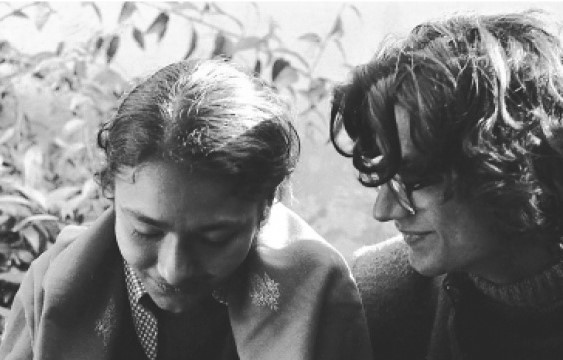

ছবির ঋণ: ‘হাল্লা বোল: দ্য ডেথ অ্যান্ড লাইফ অফ সফদর হাশমি’, সুধন্য দেশপাণ্ডে, লেফটওয়ার্ড বুকস

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved