অনুশীলন সমিতির দুর্গাপুজোয় কোনও প্রতিমা ছিল না। জীবনতারা হালদার লিখছেন, ‘শক্তি আরাধনায় কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র ছিল সম্বল। লাঠি, বর্শা, সড়কি, তরওয়াল, ছোরা, ভোজালি, খাঁড়া এইসব সাজাইয়া এক অপরূপ প্রতীক নির্মিত হইত এবং বহুবলধারিণী দেবীর উপাসনা হইত। মহারাষ্ট্র হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত হইত এবং বৈদিকমন্ত্রে নূতন ধরনের পূজা হইত। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অনুশীলন সমিতিই কলকাতায় প্রথম সার্বজনীন দুর্গাপূজা প্রবর্তন করে।’

গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক

সন ১৮৫২। পুজোর ছুটি পড়ব পড়ব। ‘ডেভিড হেয়ার একাডেমী’-তে ছুটির ঠিক আগে এক সাহেব পড়ুয়াদের ডেকে পাঠালেন। সাহেবের নাম উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক। ‘সংবাদ প্রভাকর’ লিখেছিল, এই সাহেব নাকি এক মহাবিজ্ঞ লোক! মনে হয়, বাঙালির প্রাণের উৎসবকে তিনি ‘মোচ্ছব’-ই ভাবতেন। ভাবতেন বলেই স্কুলের ছেলেদের আচ্ছা করে বোঝালেন, ‘বিদ্যাচর্চার যে পরমানন্দ’ তার সঙ্গে অন্য কোনও আনন্দের তুলনা করা যায় না। তাই পুজোর ছুটিতেও তারা যেন ‘পুস্তকানুশীলন’ বন্ধ না রাখে। এমন জ্ঞানের কথা শুনে নাকি ছাত্ররা ‘অতিশয় সন্তোষ লাভ’ করেছিল।

‘সংবাদ প্রভাকর’-এর সংবাদদাতার এমন মন্তব্য কি আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়? সত্যিই সেই বছর স্কুলের ছাত্ররা পুজোর ছুটিতে পড়তে বসেছিল? এমনটা হতে পারে?

সন ১৮৭৯। সরকার-বাহাদুর তার পরের বছর অফিস-কাছারিতে পুজোর ছুটি ১২ দিনের বদলে চার দিন করার কথা ভাবছে। ভাবখানা এমন, টানা ১২ দিন ‘মোচ্ছবে’ গা ভাসানো মোটে ঠিক নয়। তা-ই ১৮৮০ থেকে ছুটি হয়তো মাত্র চার দিনের! সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী। এমন ‘হুলিয়া’ জারির ভাবনায় মারাত্মক উদ্বিগ্ন ‘ভূত নন্দী সভার’ অনাহারী সেক্রেটারি অঘারাম হাবা। তিনি একেবারে সরাসরি চিঠি লিখছেন শ্রী শ্রী গণেশকে– ‘আমরা ছা-পোষা লোক, কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, ভূতের মত খেটে বৎসরান্তে স্ত্রী পুত্র পরিবারের মুখ দেখিতে কি সাধ হয় না?’ অঘারাম বিলক্ষণ জানে, ‘লম্বোদর’ হলেন লাটসাহেবের খাস লোক। তিনি দরখাস্তটি মায়ের কাছে ফরোয়ার্ড করলে ‘হাড় মাটি করে খেটে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া’ হরিপদ কেরানিদের অত কম দিন ছুটিতে সন্তষ্ট থাকতে হবে না।

‘অঘারাম হাবা’ বলে তো সত্যি কেউ নেই। এই নামটা বানিয়েছিলেন, ‘সুলভ সমাচার’-এর জনৈক রসিক পত্রলেখক। এডিটরও হতে পারেন। মজা করে লেখা হলেও ভারি দুঃখের কথাই তো অঘারামের মুখে বসানো হয়েছিল, গরিব মানুষের ওপর যে নিদারুণ বঞ্চনা হতে পারে, তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই জনমত গঠন করতে।

সন ১৮৭২। কে না জানে, কেশববাবুর দলবল ততদিনে বাঙালির হাতে তুলে দিয়েছে ভিয়েন-মণ্ডিত আস্ত একটা পত্রিকা, ‘ছুটির সুলভ’। বাঙালির প্রথম পুজোসংখ্যা। তারও আঠারো-বিশ বছর আগে হুতোমবাবু আবার পার্বণের অন্তরাত্মার কথা যেটুকু পেরেছেন লিখে ফেলেছেন। দর্জিরা ঘরে ঘরে চাপকান বেচছে। শাঁখারিরা পাকা চাতালের উঠোনে হাঁটু মুড়ে গিন্নিদের শাঁখা পরাচ্ছে। আতরওয়ালার রাতে ঘুম নেই। ‘কলিকাতা’র রাস্তায় মাথাঘষার সরঞ্জাম বিক্রি হচ্ছে। সারা বছর ধুলো আর মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল যে-যে ‘জুতা’র দোকান, সেগুলিও ‘বিয়ের কণের মত ফেঁপে উঠেছে’। মোদ্দা কথা, বাঙালি উড়ব-উড়ব করছে! অথচ কোথাকার কে এক ‘প্রিন্সিপেল’ পড়ুয়াদের পুজোর ছুটিতেও ‘বোধোদয়’-এর পাতা ওল্টানোর পরামর্শ দিচ্ছেন! কী কাণ্ড!

যাঁরা শোভাবাজারে ‘জালিয়াৎ ক্লইব’-এর পদার্পণের কথা ভেবে আমোদিত হন, মল্লিক-বাড়িতে আমন্ত্রিত লালমুখোদের গপ্প শুনে ঊর্ধ্ববাহু-নেত্য করেন, তাঁদের অনেকেরই হয়তো জানা নেই বাঙালির এহেন উৎসব নিয়ে কড়া কথা শুনিয়েছিল আরও দু’-চারজন ইংরেজ! সে-ই কার্কপ্যাট্রিক তবু তো পড়ুয়াদের অনেক রাখঢাক করে অপ্রিয় কথা বলেছিলেন। সেখানে হাচিসন নামে অন্য এক সাহেব, সরাসরি দুর্গোৎসবের সঙ্গে তুলনা টেনেছিলেন ‘অস্বাস্থ্যকর দূষিত বায়ু’র।

সে যা ইচ্ছে বলুক ওরা, বাঙালির কিন্তু ভিনদেশিদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না। ছিল না কারান্তরালে থাকা নবতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর বাঙালিরও। ক্ষুদিরাম বসুদের ‘মাথা ঠিক না থাকার দরুণই মরিতে হইল, দুইটী নিরপরাধিনী মহিলাকে’, এমন কথা ১৯০৮-এর ৩০ মে-র ‘যুগান্তর’-এ লেখা হলেও সেখানে সংযোজিত হল আরও একটি মন্তব্য– একদিন বিপ্লবীদের অবশ্যই ‘অসুরসংহারিণী দৈবীবিদ্যা নিঃসন্দেহে অয়ত্তাধীন হইবে।’

শোনা যায়, বাঁকুড়ার অম্বিকানগরে রাজবাড়ির দুর্গোৎসবে মিলিত হতেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা। তাঁদের দলে নাকি ছিলেন ক্ষুদিরাম বসুও। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট তাঁর ফাঁসির তারিখ। সে’-বছরের পুজোর আগেই তাঁর চিরছুটি হয়ে যায়। না হলে তিনিও কি জেলে দুর্গাপুজো করার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখতেন না? ঠিক যেমনটা রাজশাহী জেলে বন্দি ভূপেন্দ্রকুমার দত্তরা লিখেছিলেন।

‘বিপ্লবের পদচিহ্ন’ গ্রন্থে ভূপেন্দ্রবাবু লিখছেন, ‘পুজো এসে পড়লো। বেখেয়ালি গিরীনদার জেল জীবনের একঘেয়েমি ভাঙবার নানারকম খেয়াল ছিল। দরখাস্ত করা হল গভর্নমেন্টের কাছে, আমরা যখন বিনাবিচারে বন্দী, আমাদের বাইরের জীবনের উৎসব আনন্দে, বিশেষতঃ ধর্মোৎসবে বাধা দেবার অধিকার সরকারের নেই। বাঙালীর জীবনের ধর্মোৎসব দুর্গাপূজা। তা করতে দিতে হবে।’

ভূপেন্দ্রকুমারের মতোই সেই সময় রাজশাহীর জেলে রাজবন্দি হয়ে এসেছিলেন যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কিন্তু তখন (১৯১৫-’১৬) আর পুজোআচ্চায় বিশ্বাস ছিল না। তবু তাঁর মনে হয়েছিল, ‘উৎসব করব না কেন, আর সে উৎসব যখন বন্দীজীবনের চিরন্তন বিধিনিষেধকে উল্লঙ্ঘন করতে চলেছে?’

যোগেশচন্দ্র অবিশ্বাসী হলেও বিপ্লবীদের মধ্যে বিশ্বাসীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর ‘আনন্দমঠ’ তাঁদের কাছে ‘গীতা’র থেকে কোনও অংশে কম নয়। মনেপ্রাণে তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ‘আনন্দমঠ’-এর ‘মা’-র মধ্যে সত্যিই বিরাজমান, ‘দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার শক্তি’। যে বিপ্লবীরা মাথায় গীতা রেখে, তরোয়াল স্পর্শ করে, বিশুদ্ধ ঘি ও চিনি দেওয়া কাঁচা দুধ পান করে ঢাকার উপকণ্ঠের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে দীক্ষিত হন, তাঁদের তো জেলে থাকার সময়টায় পুজো এসে গেলে মনখারাপ হবেই।

শুধুই দীক্ষা নেওয়ার সৌজন্যে কিন্তু নয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তো সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে কাঁচা দুধ পান করেননি। কিন্তু কলকাতার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সঙ্গে তিনি একেবারে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। অনেকের ধারণা, তিনিই প্রথম পুজোকে সর্বজনীন করার কথা ভেবেছিলেন। সাবেক বার্মার মান্দালয়ের জেলে থাকার সময় (১৯২৫) তিনি বাসন্তী দেবীকে একটি চিঠিতে লিখছেন–

‘মা, …আজ মহাষ্টমী। আজ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এখানেই শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিতেছি। মা বোধহয় আমাদের কথা ভোলেন নাই তাই এখানে এসেও তাঁর পূজা-অর্চ্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে। পরশুদিন আবার আমাদের কাঁদিয়ে মা চলে যাবেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জ্জীবতার মধ্যে– পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এইরূপে কয় বৎসর কাটবে জানিনা। তবে মা যদি বৎসরান্তে একবার এসে দেখা দিয়ে যান তবে– কারাবাস দুর্ব্বিসহ হইবে না ভরসা করি।’

মান্দালয়ে পুজো করার অনুমতি পেতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল নেতাজির। প্রেসিডেন্সি জেলে তিনিই প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন অনেকেই জানেন। কিন্তু তারও ১৫ বছর আগে বার্মার জেলে থাকার সময়ও তিনি যে একই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, তা নিয়ে খুব বেশি কিছু চর্চা হয়নি। মান্দালয়ে পুজো করতে চেয়ে জেল সুপার মেজর ফিন্ডলের কাছে সুভাষের নেতৃত্বে আবেদন করেন রাজবন্দিরা। সঙ্গে পুজোর খরচের টাকাও দাবি করেন। ফিন্ডলে প্রাথমিকভাবে দরখাস্ত মঞ্জুর করলেও জানিয়ে দেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।

সরকার কিন্তু দাবি মানল না। জানানো হল, জেলে কোনও পুজো নয়। তাতে রাজবন্দিরা হুমকি দিলেন, দাবি না মানা হলে অনশনে বসবেন। প্রাথমিকভাবে দরখাস্ত মঞ্জুর করার জন্য জেলারও অপমানিত হলেন। সরকার অনশনের হুমকি পাত্তা দিল না। কিন্তু অনশন ঠিকই শুরু হল। সেই সময়টায় সুভাষচন্দ্রদের কোনও চিঠি আর বাইরে বেরতে পারছিল না। সরকার চায়নি এটা নিয়ে কোনওরকম হইচই হোক। সরকারের সেই চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হল। ‘ফরোয়ার্ড’ পত্রিকার সৌজন্যে সবাই সবকিছু জেনে গেল। দিল্লির অ্যাসেম্বলিতে মুলতবি প্রস্তাব উঠল।

শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা। সরকার অনুমতি দিল পুজো করার। রাজবন্দিরাও অনশন ভাঙলেন। যা নিয়ে অনিলচন্দ্র বসুকে সুভাষচন্দ্র লিখলেন, “আপনি বোধহয় ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে, আমাদের অনশনব্রত একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। গভর্ণমেন্ট আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙ্গলা দেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ত্রিশ টাকা ‘অ্যালাউন্স’ পাইবেন। ত্রিশটাকা অতি সামান্য এবং এতে আমাদের খরচ কুলাইবে না তবে যে প্রিন্সিপাল গভর্ণমেন্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই, তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ– টাকার কথা সর্ব্বক্ষেত্রে সর্বকালে অতিতুচ্ছ কথা।”

বাংলার ইতিহাসে সন-তারিখ নির্ণয় করা নিয়ে গবেষকদের লাঠালাঠির কথা লিখেছিলেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। তিনি কোনও তর্কে না গিয়ে জানিয়েছিলেন, শোভাবাজার রাজবাড়ির থেকেও ৪০-৫০ বছরের পুরনো কলকাতার ‘কালাজমিদার’ গোবিন্দরাম মিত্রর পুজো। যেখানে শোভাবাজারে পুজো শুরু হয়, পলাশীর যুদ্ধের পরে। আমি অবশ্য সন-তারিখের ইতিহাস নিয়ে লিখছি না। লিখছি, দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে ঢাকের বাদ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি করত সে কথা। কালিদাস রায় পুজোর স্মৃতিচারণ করতে বসে লিখেছিলেন, ‘পূজাবাড়ীতে সানাই বাজছে তার কী প্রাণ-উদাস-করা সুর। সে সুর শুনে ঘরে থাকা যায় না। তা শুনে যদি ঘর ছেড়ে, কাজ ছেড়ে, খেলা ছেড়ে ছুটে যেতে না পারাই গেল–তবে তার তান যে শারদ বাতাসে হাহাকার করে বেড়াবে।’ এই হাহাকার যে জেলখানাতেও ছিল, সেই গল্প পরবর্তীকালে জানিয়েছেন বিপ্লবীরা।

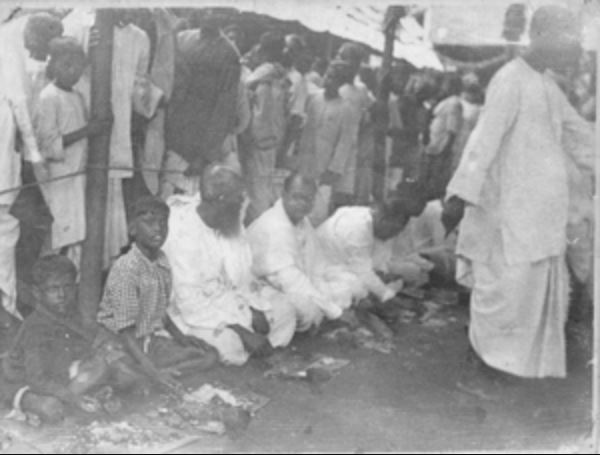

রাজশাহী জেলের রাজবন্দিদের কিন্তু পুজো করার অনুমতি পেতে বিশেষ সমস্যা হয়নি। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত জানিয়েছেন, তাঁদের পুজো হয়েছিল জেলের গেটের বাইরে– “জেলের গেটের ঠিক বাইরে পুজোর মণ্ডপ হল। আমরা যে সেখানে জেলার এবং জমাদার সিপাই পাহারায়, শুধু অঞ্জলি দিতে যাই, তা নয়। প্রায় যখন তখন গেটের সিপাই দরজা খুলে দেয়। গেটের বাইরে অবিশ্যি একজন জমাদার আর এদিকে ওদিকে দু’চারজন সিপাই নজর রাখে। পুজোর দিন– সুপারিন্টেন্ডেট সকালবেলা অল্প সময়ের জন্য জেলে আসে। তারপর জেলারের সঙ্গে ব্যবস্থায় আমরা বাইরে গিয়ে বসি। শহরে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসেন, আমরাই তাঁদের অভ্যর্থনা করি। এ যে জেলের পক্ষে কত বড় কাণ্ড, তা জেলে যাঁরা না গেছেন, বিশেষতঃ স্টেট প্রিজনার না হয়ে গেছেন তাঁরা আন্দাজ করতে পারবেন না। জেলার শাক্ত। পট্টাম্বর পরে, শুধু পায়ে আমাদের জন্য ‘মায়ের প্রসাদ’ নিয়ে আসে। চক্ষু দুটি তখন রক্তবর্ণ, ভাষা অসংলগ্ন। সে সময় আমাদের জন্য না করতে পারে এমন কাজ নেই।”

বিপ্লবীরা ভেবেছিলেন দুর্গাপুজো তাঁদের আরও কাছাকাছি আনবে। ‘সিমলা ব্যায়াম সমিতি’র পুজো শুরুর মূলে ছিলেন ম্যাট্রিকে ছ’টি বিষয়ে লেটার পাওয়া বহু বছর জেল খাটা ‘যুগান্তর’ দলের বিপ্লবী অমিয়কুমার বসু। এই পুজো কমিটিরই একসময় প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। যেখানকার ঠাকুরকে ইংরেজরা বলত ‘স্বদেশি ঠাকুর’।

অনুশীলন সমিতির দুর্গাপুজোয় কোনও প্রতিমা ছিল না। জীবনতারা হালদার লিখছেন, ‘শক্তি আরাধনায় কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র ছিল সম্বল। লাঠি, বর্শা, সড়কি, তরওয়াল, ছোরা, ভোজালি, খাঁড়া এইসব সাজাইয়া এক অপরূপ প্রতীক নির্মিত হইত এবং বহুবলধারিণী দেবীর উপাসনা হইত। মহারাষ্ট্র হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত হইত এবং বৈদিকমন্ত্রে নূতন ধরনের পূজা হইত। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অনুশীলন সমিতিই কলকাতায় প্রথম সার্বজনীন দুর্গাপূজা প্রবর্তন করে।’

হিজলী জেলে রবীন্দ্রনাথের ‘তপতী’ অভিনয় করেছিলেন রাজবন্দিনীরা। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ‘তপতী’ মঞ্চস্থ করার সময় যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদেরই একজন ইন্দুসুধা ঘোষ তখন হিজলী জেলে বন্দি। কারান্তরালে অভিনয় করলেন তিনিও। যদি না, বিপ্লবী শান্তি দাস জেলে সে নাটক অভিনয়ের কথা লিখে যেতেন, জানতেই পারতাম না আমরা! বাঙালি শান্তি দাসকে ভুলে গিয়েছে বেমালুম। হয়তো নামই শোনেননি কেউ। অথচ কুমিল্লা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিকেশ করায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

লেখার শুরুতে যে সাহেবের কথা লিখলাম, যিনি ছেলেদের পুজোর আনন্দে গা না ভাসিয়ে পড়াশোনাটাও চালিয়ে দেওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি কী স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, এই পুজো একদিন ইংরেজ-অসুর বধকেও ইন্ধন দেবে? ভাবেননি।

পুজো ঘিরে বিপ্লবীদের প্রেরণা যে মাটির প্রতিমাও হয়ে উঠবে, সরলা দেবীর কথা যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে, সত্যিই একদল বঙ্গসন্তান ‘কাপুরুষতা ভীরুতা’ মায়ের চরণে অর্পণ করে শুধুই ত্যাগের জন্য ‘পূজার করিবে’ এতটা ভাবার প্রশ্ন ছিল না সেই হাচিনসন সাহেবেরও। যিনি দুর্গোৎসবের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ‘অস্বাস্থ্যকর দূষিত বায়ুর’, তিনি যদি জেনে যেতেন, অগ্নিযুগের এক বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র লিখবেন, ‘এখানে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেবীর নিকট যে পাঁঠাবলি দেওয়া হইয়াছিল তাহার রং ছিল শাদা। ইহা ছিল শাদা মানুষের প্রতীক এবং ভারতীয়রা সাধারণতঃ ইংরেজদের শাদা মানুষ বলিয়া গণ্য করিত।’

(সংযোজন: শ্বেত অজ-কে ‘ইংরাজ’ কল্পনা করে নেওয়া অবশ্যই বিপ্লবীদের বালখিল্যতা।)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved