সাম্রাজ্যবাদ, তার মোড়ক যেমনই হোক, সে হারে হারে জানে– নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা ভাষাতেই বরাবর ভূমিষ্ঠ হয়েছে লাগামছাড়া দর্শন। তাই নিজ ব্যতীত অপর ভাষাকে সে তামাদি ঘোষণা করেছে চিরকাল। ব্রিটিশ শাসনকালে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সময় ইংরেজ সরকার ১৮৩৫ সালের ম্যাকলে মিনিটে বলেছিল– ‘আমরা এমন এক শ্রেণি তৈরি করব, যারা রক্তে ভারতীয়, মনে ইংরেজ।’ অর্থাৎ, জনগণকে যদি এক ভাষায় ভাবতে বাধ্য করা যায়, তবে জাতিগত কল্পনা ও রাজনৈতিক চেতনার সীমানাও সহজেই এঁকে ফেলা যায় মানচিত্রে। এক ভাষার ছন্দে চিন্তা শুরু করলেই বিলীন করা যায় বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি। স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা কিংবা ব্যতিক্রমী সমাজতান্ত্রিক কল্পনাও তখন পরিণত হয় বিরলতম ব্যতিক্রমে।

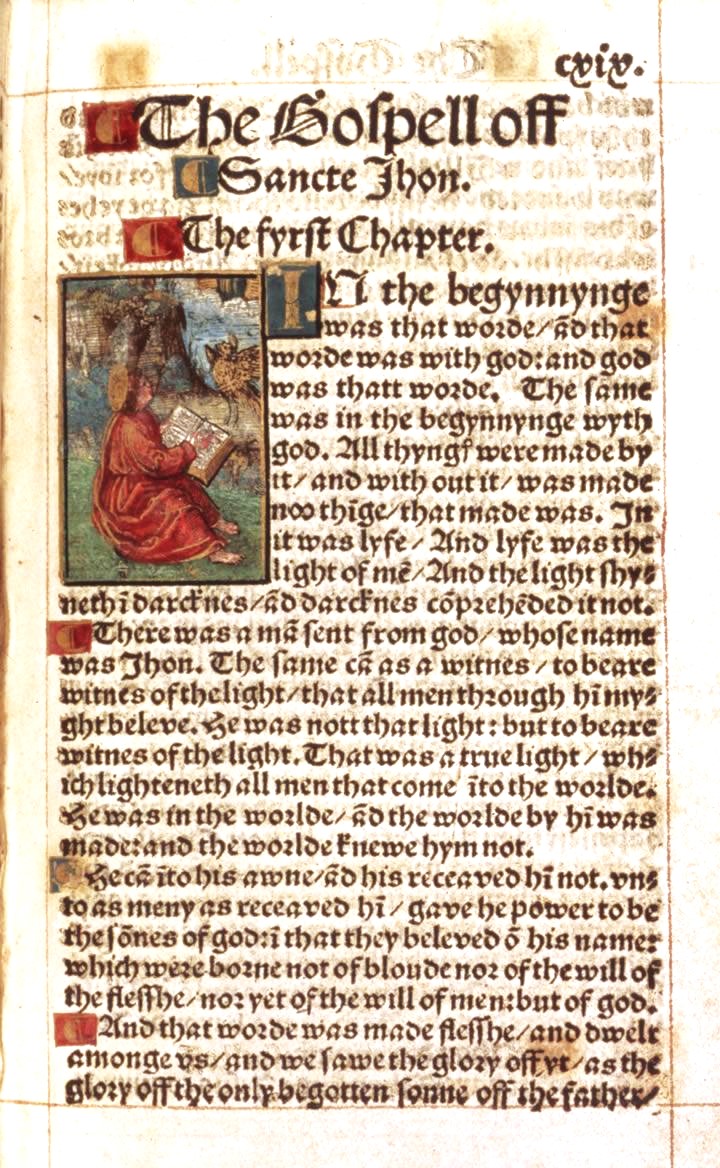

বাইবেল অনুবাদের অপরাধে উইলিয়াম টিন্ডেলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বেলজিয়ামের ভিলভোর্ডে প্রকাশ্যে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার পর পুড়িয়ে ফেলা হয় তাঁর দেহ। একাধারে শাস্ত্রপণ্ডিত, দুঁদে ভাষাবিদ এবং বাইবেল সংস্কারের অগ্রপথিক এই বিরল প্রতিভাকে ঘিরে উঠেছিল গুরুতর অভিযোগ– গোপনে ইংরেজিতে ধর্মীয় কেতাব ছাপিয়ে তা নাকি পাচার করছিলেন ইংল্যান্ডে। তদুপরি, প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের শীর্ষমুখ হয়ে চার্চের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছিলেন বিদ্রোহ। সময়টা ষোড়শ শতকের প্রখর মধ্যাহ্ন, ইউরোপের রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের অস্থির ঋতু। রেনেসাঁর গতি একেবারে তুঙ্গে। ধর্মদ্রোহিতার ধুয়ো তুলে গ্রেপ্তার করা হলেও, টিন্ডেলকে নিকেশ করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ভাষা নিয়ে ইউরোপ জুড়ে তখন রাজনৈতিক চাপান-উতোর, চলছে জাতি ও শ্রেণিগত বিরুদ্ধাচার। ওদিকে ধর্মশিক্ষাকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে ভাষার গিঁটে। হিব্রু ও গ্রিক ভাষায় মূল পাঠ হলেও, দীর্ঘ সময় জুড়ে বাইবেল কুক্ষিগত রয়েছে ল্যাটিনের মতো কুলীন ভাষাতে। সাধারণের কানে যা নিছকই দুর্বোধ্য প্রতিধ্বনি। ধর্মাধ্যক্ষদের আশঙ্কা ছিল– শাস্ত্রের অবাধ পাঠ শেষ পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ। হিব্রু ও গ্রিক থেকে বাইবেল সরাসরি অনূদিত হলে মানুষের ভাবনার ওপর চার্চের শতাব্দীপ্রাচীন একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ যেতে পারে ভেঙে। মাতৃভাষায় শাস্ত্র পড়লে হয়তো মানুষের বিশ্বাসের ধরন পালটাবে, আর তাতেই চূর্ণ হবে জনমানসের উপর চার্চের একচেটিয়া আধিপত্য। কিন্তু, প্রশ্ন হল, কেন? অনুবাদের সঙ্গে ভাবনার বা ব্যাখ্যার সমীকরণটা একটু অতিরঞ্জিত মনে হচ্ছে না কি? ভাষার বদল হলেও বাইবেলের সারকথা তো একই থেকে গেল! তাহলে? আসলে চার্চ বরাবরই ছিল ইতিহাসের নিবেদিত অনুসারী। তারা জানত, ভাষা একবার মুক্ত হলে ভাঙবে ভাবনার শৃঙ্খল। মগজে গর্ভস্থ হবে নিত্যনতুন দৃষ্টিভঙ্গি, সেক্ষেত্রে পুরোহিত মুখরিত ‘একমাত্র সত্য’ হারিয়ে ফেলবে তার ধ্রুবতা। সত্যিই তো, মানুষের চিন্তা এবং উপলব্ধিকে সরাসরি প্রভাবিত করে তার ভাষা। একটি ভাষার শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ, রূপক ও বাগধারা তার ভাষাভাষীদের মধ্যে তৈরি করে এক মৌলিক বিশ্বদৃষ্টি। পারিপার্শ্বিক জগতকে যেভাবে অনুধাবন ও কল্পনা করে মানুষ– সেই অভিজ্ঞতার পুরোদস্তুর মধ্যস্থতাকারী হয় তার নিজস্ব উচ্চারণ।

সাবেক ধারণা ছিল– চিন্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন, ভাষা তার কেবল বাহনমাত্র; অর্থাৎ ভাষা কোনওভাবেই চিন্তাকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু পরবর্তীতে এ নিয়ে জোরালো বিতর্কের সূত্রপাত। এবং সেই সূত্রেই আমরা টের পেলাম– ভাষাই মানবচেতনার প্রকৃত কারিগর; ভাষার বৈচিত্র আছে বলেই চেতনারও রকমফের রয়েছে। মানুষের যে চিন্তা, তার গাঁথুনি তোলে সেই ভাষার শব্দসম্ভার। এই উপলব্ধিকেই রূপ দিয়েছিলেন এডওয়ার্ড স্যাপির ও বেঞ্জামিন লি হোয়ার্ফ তাঁদের প্রসিদ্ধ Sapir-Whorf তত্ত্বে। তাঁদের ব্যাখ্যায়– মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার মাধ্যমেই সে পৃথিবীকে অনুভব করে এক স্বকীয় ভঙ্গিমায় এবং সঞ্চয় করে তার পারিপার্শ্বিকের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বাগভঙ্গি মানুষের চিন্তা ও বোধের গণ্ডি বেঁধে দেয়। ফলে ভাষাভেদে মানুষের ভাবনা, উপলব্ধি ও আচরণে আসে অনিবার্য বৈচিত্র। বাস্তবতা নির্মাণের মনস্তাত্ত্বিক কলকব্জা হিসেবে ভাষার এই যে ভূমিকা, তারই এক চূড়ান্ত প্রয়োগ হল ‘সময়’। সময়কে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ– এই তিন ভাগে দেখার প্রবণতা আসলে আমাদের ভাষাজনিত অভ্যাস। সময়কে আমরা ঘড়ির কাঁটা বা পাঁজির সন-তারিখে যেভাবে মাপি, তা নিছকই এক সাংস্কৃতিক নির্মাণ। ইংরেজিতে হামেশাই শোনা যায়– time flows, spend time, save time; বাংলাতেও উঠতে-বসতে বলছি– সময় নষ্ট করছি, সময় বাঁচাচ্ছি, সময় ফুরচ্ছে ইত্যাদি। সময় এখানে এক ধরনের ‘পুঁজি’– যার অপচয় হতে পারে, যার সঞ্চয়ও সম্ভব, আর যার তথাকথিত অপব্যবহার হওয়াটা আক্ষরিক অর্থে প্রায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমাদের মস্তিষ্কে সময়ের এই ‘হিসেবি সম্পদ’ হয়ে ওঠার ধারণাকে পুঁতে দিয়েছে আধুনিক ভাষা। জীবনের সার্থকতা মানে এই সম্পদের সর্বাধিক মুনাফা তোলা। ঠিক বা ভুলের বিচার না করেও স্বীকার করতে হবে যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি অজান্তেই এক মনস্তাত্ত্বিক শৃঙ্খল তৈরি করে, যা পুঁজিবাদের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। বিপরীতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুয়েবলো সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত হোপি (Hopi) ভাষাভাষীদের কাছে সময়ের কোনও ধারাবাহিক বা রৈখিক প্রবাহ নেই। তাদের ব্যাকরণে ভবিষ্যৎ বা অতীতজনিত শব্দের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। কোনও কাল নেই সেখানে। সময়কে তাঁরা বোঝেন কেবল একটিমাত্র প্রশ্নে– ঘটনা কি ইতিমধ্যেই ঘটেছে, নাকি ঘটবে? সময় তাদের কাছে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’-এর ঘটনাভিত্তিক বাইনারি। অর্থাৎ, সময় প্রবাহমান নয়। অতীত-ভবিষ্যতের বিভাজনে বাঁধা নয় বলেই সময়ের সঙ্গে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও নেই।

স্যাপির-হোয়ার্ফ যেখানে বললেন, মানুষের জ্ঞান ও চিন্তার সীমা অনেকটাই ভাষানির্ভর, সেখানে মিশেল ফুকো ভাষাকে শুধু চিন্তার নয়, বরং ক্ষমতার মৌল হাতিয়ার হিসেবে দেখেছিলেন। বললেন– ভাষা ও ক্ষমতা অবিচ্ছেদ্য; ক্ষমতার কাঠামো ভাষার ভেতরেই বসত করে। আর সেই কাঠামোকে টিকিয়ে রাখে শাসকবর্গের ভাষা। এই যেমন, মধ্যযুগের ইউরোপে বাইবেল কেবল লাতিনে পাওয়া যেত বলেই ব্যাখ্যার একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল গির্জার হাতে। লাতিনের মতো একটি ধ্রুপদি ভাষা সাধারণের কাছে অপ্রাপ্য ও দুর্বোধ্য ছিল বলেই ক্ষমতার দুর্গ টিকেছিল অতদিন। খতিয়ে দেখলে, একটি জাতির মূল্যবোধের ভিত অনেকটাই গড়ে ওঠে তার নিজস্ব ভাষার কথনরীতি ও শব্দভাণ্ডারের উপর। কোনও সমাজে পুরুষতন্ত্র কতখানি প্রশ্রয় পাবে, কিংবা বর্ণবাদ কী পরিমাণ গেড়ে বসবে, তারও ছাপ থাকে সেই সমাজের প্রচলিত শব্দপুঞ্জে। সমাজতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান ও শব্দতত্ত্বের যৌথ অনুসন্ধান একথা জোর দিয়ে বলেছে– ভাষাই তৈরি করে আমাদের মূল্যবোধের খোলনলচে। ধরা যাক, গ্রিস– পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও দর্শনের জন্মভূমি বলা হয় যাকে– তার ভাষার অভ্যন্তরেই ছিল চরম লিঙ্গবৈষম্য। সৃজনশীল বৃত্তি হোক কি শাসককেন্দ্রিক ক্ষমতার পরিভাষা– সবই ছিল পুংলিঙ্গের একচেটিয়া সম্পত্তি। ফিলোসোফোস (দার্শনিক), পোইয়েতেস (কবি), আর্কন (শাসক)– বাছাই করা শব্দের খুঁটি বাঁধা থাকত পিতৃতন্ত্রে। স্ত্রীলিঙ্গাত্মক রূপ এসেছিল বহুযুগ পর; তবে পিতৃপ্রাধান্য তাতে জায়গা ছাড়েনি সামান্যতমও। ফলশ্রুতিতে, গ্রিক পুরাণে নারী চরিত্ররা প্রায়শই ঝঞ্ঝাটের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ থেকেছেন। বিপদ, বিভ্রান্তি ও সমস্যার অনুঘটক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন আকছার। হেলেন ‘যুদ্ধের কারণ’, প্যান্ডোরা ‘অমঙ্গলের হেতু’, মেডুসা ‘আস্ত অভিশাপ’। নারীকে দোষী সাব্যস্ত করে পুরুষকে নায়ক বানাতে তৎপর থেকেছে সাহিত্য। এমনকী হোমারের মহাকাব্যেও তেজস্বীদের দুর্ভোগের নেপথ্য কারণ হিসেবে রয়ে গেছেন নারী চরিত্ররা। পুরাণের এই পুরুষস্তুতি পরবর্তীতে প্রভাব ফেলেছে দর্শনেও। অ্যারিস্টটল তো সোজাসাপ্টা বলেই দিয়েছিলেন– নারী হল ‘অপূর্ণ পুরুষ’, প্রকৃতির এক নিষ্ফল গবেষণা। প্লেটো যদিও আপেক্ষিকভাবে কিছুটা সমতার কথা ভেবেছিলেন, তবু সামগ্রিক দার্শনিক ঐতিহ্য নারীকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। এই ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ধ্রুপদি গ্রিক সংস্কৃতিকে ছাড়িয়ে উত্তর-আধুনিকতার সমগ্র পৃথিবীতেও ছড়িয়ে পড়বে, এতে আর অবাক কী! মোদ্দা কথাটা হল, ভাষা পুরুষকেন্দ্রিক হলে, সমাজেও পুরুষতন্ত্রের শিকড় হবে গভীর। যদিও, শব্দের কোনও জন্মগত লিঙ্গ নেই– এ বোঝা চাপিয়ে দেয় সামাজিক ব্যাকরণ।

একইভাবে, সমাজে প্রচলিত নৈতিকতা, সৃজনশীলতা, ঐতিহ্য ও বিচারবোধ– এমনকী তার রুচির মানদণ্ডও গড়ে তোলে মাতৃভাষা। কাজেই, একটা সংস্কৃতিকে দখল করতে চাইলে সবার আগে আঘাত হানতে হয় তার কথ্য ভাষায়। কারণ এ জিনিস ধ্বংস হলেই নড়ে যাবে জাতির সাংস্কৃতিক ভিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শাসকশ্রেণি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করলে, বিজিত জনগোষ্ঠীর কথনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাই হত তাদের প্রাথমিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ। ইতিহাসে ভাষাহত্যার অগণিত নজির। বিশ্বের প্রথম নগরসভ্যতা সুমেরকে জয় করেই আক্কাদীয়রা প্রশাসন ও বাণিজ্যে চাপিয়ে দিয়েছিল নিজেদের সেমিটিক ভাষা; বাতিল হওয়া সুমেরীয়রা রয়ে গিয়েছিল শুধু ধর্মীয় আচারেই। হিট্টিরা মুছে দিল আনাতোলিয়ার প্রাচীন লব্জ; বিজিত জনগোষ্ঠীর পুরাণ, সংগীত, ইতিহাসকে পুনর্লিখন করা হল নিজস্ব লিপিতে, যাতে অতীতও কথা বলে শাসকের হয়ে। দারিয়ুস স্থানীয় ভাষা নথিভুক্ত রাখলেও প্রশাসনে ব্যবহার করলেন স্রেফ পার্সি; বাকিরা নির্বাসিত হল লোকাচারে। অ্যালেক্সান্ডার বুঝেছিলেন– অস্ত্রের সম্ভার দখল করে ভূখণ্ড, কিন্তু ইতিহাসকে করায়ত্ত করতে পারে বর্ণমালা। তাই পরাভূত অঞ্চলে চালু হল গ্রিক স্কুল, হেলেনিক থিয়েটার– যাতে মিশরের দেবতা থেকে পারস্যের ইতিহাস পর্যন্ত সবই বিকৃত হয় গ্রিক অনুবাদে। রোমানরাও সেই একই পদাঙ্ক অনুসরণ করল: ব্রিটেন থেকে গল পর্যন্ত কেল্টিক ভাষাকে গ্রাস করল লাতিন। পরাস্ত জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানল তাদের ইতিহাসের সূচনা– রোম।

সাম্রাজ্যবাদ, তার মোড়ক যেমনই হোক, সে হারে হারে জানে– নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা ভাষাতেই বরাবর ভূমিষ্ঠ হয়েছে লাগামছাড়া দর্শন। তাই নিজ ব্যতীত অপর ভাষাকে সে তামাদি ঘোষণা করেছে চিরকাল। ব্রিটিশ শাসনকালে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সময় ইংরেজ সরকার ১৮৩৫ সালের ম্যাকলে মিনিটে বলেছিল– ‘আমরা এমন এক শ্রেণি তৈরি করব, যারা রক্তে ভারতীয়, মনে ইংরেজ।’ অর্থাৎ, জনগণকে যদি এক ভাষায় ভাবতে বাধ্য করা যায়, তবে জাতিগত কল্পনা ও রাজনৈতিক চেতনার সীমানাও সহজেই এঁকে ফেলা যায় মানচিত্রে। এক ভাষার ছন্দে চিন্তা শুরু করলেই বিলীন করা যায় বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি। স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা কিংবা ব্যতিক্রমী সমাজতান্ত্রিক কল্পনাও তখন পরিণত হয় বিরলতম ব্যতিক্রমে।

ক্ষমতার চিরন্তন কৌশলই হল জনগণের ভাবনা, কল্পনা ও অন্তরঙ্গ মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত নিখুঁত নকশায় ছকে ফেলা। ইংরেজ আমলে এই নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রকাশ্য সাম্রাজ্যবাদী; এখন তার রূপ ভিন্ন। সরাসরি ঔপনিবেশিকতা নেই, রয়েছে ভাষিক জাতীয়তাবাদ– এক পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্প। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতের প্রতি দশ জনে চার জনের মাতৃভাষা হিন্দি– মোট ৪৩.৬৩ শতাংশ। এই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করেই রাষ্ট্রপরিচয়ের একমাত্র প্রতীক হিসেবে হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার যে তৎপরতা চলছে, তা কিন্তু এক দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক প্রকল্পের শৈলশিরা।

রাষ্ট্রের এই প্রবণতা যদিও আধুনিক ইতিহাসের নিরিখে নতুন কিছু নয়। প্যারিসীয় ফরাসি প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় ফ্রান্সের ব্রিটনি, অক্সিটান ও বাস্ককে। চিনে মান্দারিন ‘রাষ্ট্রভাষা’ হতেই তা কোণঠাসা করেছিল ক্যান্টোনিজ, হাক্কা ও তিব্বতিকে। আতাতুর্কের আমলে কুর্দি সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ছিল, যাতে জাতীয়তাবাদের একমাত্র মুখ হয়ে ওঠে তুর্কি। সর্বত্রই কৌশল ছিল একই– প্রথমে রাজধানী বা ক্ষমতার কেন্দ্রের ভাষাকে প্রশাসনিক মানদণ্ডে চাপানো, পরে তা শিক্ষা ও চাকরির একমাত্র যোগ্যতা বানানো, এবং শেষ পর্যন্ত সেই ভাষার সংস্কৃতিকেই জাতীয় সংস্কৃতি ঘোষণা করা। যাতে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে নাগরিকের সাংস্কৃতিক পরিচয় হয়ে ওঠে একমাত্রিক ও একরৈখিক কাঠামোয়।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে হিন্দিকে ‘রাষ্ট্রভাষা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে একক ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতির ছাঁচ গড়ার দীর্ঘ প্রচেষ্টাও কিন্তু সেই প্রাচীন দমনমূলক নকশারই পুনরাবৃত্তি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হতেই ইংরেজদের ভাষা-আধারিত রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখাকে অনুসরণ করা হয়। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জোরদার হয় আরও। প্রবল বিরোধিতায় তা সম্ভব না হলেও আপসের সূত্র মেনে হিন্দিকে দেওয়া হয় ‘সরকারি ভাষা’র মর্যাদা, আর ইংরেজি থাকে সহায়ক হিসেবে। এরপর থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক নীতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ আর গণমাধ্যমের অদৃশ্য আঁতাত কিন্তু সেই গোপন আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে অগ্রসর হয়েছে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়। ফলাফলজনিত বহুমাত্রিক সংকটকে মাথায় না রেখেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভঙ্গুরতা কিংবা গণতান্ত্রিক বহুস্বরতার ক্রমশ লুপ্তির প্রসঙ্গ আপাতত বাদই দিলাম; একটি বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু ভাষার একচ্ছত্র দাপট যে কী ভয়াবহ সাংস্কৃতিক বিপর্যয় আনতে পারে, তার পূর্ণ পরিধি কল্পনারও দুরূহ! ভারতবর্ষের ইতিহাস কখনও একক ভাষা বা একক সংস্কৃতির ঘেরাটোপে আটকে থাকেনি। এই মুলুকে সভ্যতার ভিত উঠেছে বহুত্বের সৃজনশীল সমাবেশে। সেই ভিত্তিকে নাড়ানোর সুদূর পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত তো নয়ই, বরং অত্যন্ত বিপজ্জনক। বহু ভাষার সংমিশ্রণই বরাবর ছিল ভারতবর্ষের মূলধন, এক বিরল ঐতিহাসিক সম্পদ, যা তাকে সহস্র বছরের আঘাতেও নবীন ও বহমান রেখেছে। একক ভাষার প্রাধান্যের ছায়া পড়লে, সেই রঙিন মানচিত্র ম্লান হয়ে উঠবেই। সাহিত্য ও লোকসংগীত জনমানসে তার মাধুর্য হারাবে, এমনকী বিকৃত হবে ইতিহাসের স্থানীয় পাঠও। বহুমুখী চিন্তার প্রবাহ একমাত্রিক বয়ানে সঙ্কুচিত হয়ে যেটা ঘটবে, সেটাকেই বলা হয় সাংস্কৃতিক দমনযজ্ঞ। মাতৃভাষার সংরক্ষণ কেবল সাহিত্য, গান বা শিল্পকলার স্বার্থে তো নয়; বরং রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মপরিচয়ের অস্তিত্ব রক্ষার দায়জনিত। আমাদের সম্মিলিত চেতনা, স্বপ্ন, স্মৃতি, ইতিহাস ও ভবিষ্যতের প্রাণরসকে রক্ষা করার উদ্যম সংক্রান্ত। ভাষা একটা জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের সারাৎসার। মানুষ তার মাতৃভাষায় ভাবতে ভুললে মাটির সাথে তার নাড়ি কেটে যায়; তার জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় হয় খর্ব এবং তা লুপ্ত হয় কালক্রমে। যে জাতি তার ভাষাকে হেফাজত করতে শেখেনি, ইতিহাস তাদের প্রতি নির্মম থেকেছে বরাবর; তাদের অস্তিত্ব হয়েছে ঝাপসা, ম্লান হয়েছে ঐতিহ্য। বিপরীতে, যে নিজের ভাষাকে রক্ষণ ও সংস্কার করেছে, প্রবল আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়েও সে থেকে গেছে অবিচল। তার সৃজনশীল পরিমণ্ডল মজবুত হয়েছে আরও। বিশ্ব ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় বারবার। যেমনটা হয়েছিল জাপানে বা চেক প্রজাতন্ত্রে, কিংবা আইরিশ ভাষা আন্দোলনে। আগতকালও হয়তো প্রত্যক্ষদর্শী থাকবে সেরকমই কিছুর। হয়তো দেখব সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং ভাষাভিত্তিক অবদমনের সামনেও অস্তিত্বের জন্য সদর্পে লড়ছে কেউ। নিজের ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণকে সে চোয়াল শক্ত করে উচ্চারণ করছে। নিজের মাতৃভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কে-ই বা চাইবে আত্মপরিচয়কে হাড়িকাঠে সমর্পণ করতে? যে জাতি নিজের ভাষাকে লোপাট হতে দেখেও নির্বিকার থেকে যায়, আস্ত ফসিলস হওয়াটা তো তার অবধারিত পরিণতি। বাঙালি কি টের পাচ্ছে না সেকথা? ফসিল হওয়াই কি তার অন্তিম নিয়তি? নাকি ধার করা ভাষায় আত্মপরিচয়ের দেউলিয়ানামায় সই করবে বলেই মনস্থির করল সে?

তথ্য উৎস:

১. David Daniell, William Tyndale: A Biography, Yale University Press, 1994

২. Whorf, B. L., Language, Thought, and Reality (ed. John B. Carroll), MIT Press, 1956

৩. Lucy, John A., Language Diversity and Thought, Cambridge University Press, 1992

৪. Pinker, Steven, The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature, Viking Press, 2007

৫. The Archaeology of Knowledge– Michel Foucault (L’archéologie du savoir), 1969

৬. Pomeroy, Sarah B., Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity, Schocken Books, 1975

৭. Ostler, Nicholas, Empires of the Word: A Language History of the World, HarperCollins, 2005

৮. Phillipson, Robert, Linguistic Imperialism, Oxford University Press, 1992

৯. Aristotle. History of Animals. Translated by D’Arcy Wentworth Thompson, Clarendon Press, 1910

১০. China’s Assimilationist Language Policy: The Impact on Indigenous Minority Literacy and Social Harmony, Beckett, G. & Postiglione, G. A., Routledge, 2013

১১. https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved