মা দুর্গার সঙ্গে বাঙালির আত্মার যোগ, তাই দুর্গা বিদায়ের সময় নদীর জল আর চোখের মিলে মিশে একাকার হয়– বিকাশ ভট্টাচার্যের বিসর্জনের এই চিত্র এভাবেই একইসঙ্গে প্রতীকী এবং বাস্তববাদী আকার পায়। তাই পতিতালয়ের অন্দরমহল হোক বা ভিড়ের মধ্যে একটি মুখ, আমাদের আশপাশের আত্মীয়, বন্ধু, সহযোদ্ধা, সহনাগরিক– প্রত্যেকে মধ্য়েই তিনি দুর্গাকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। এইভাবেই দেবী আর শহরের নারী একাকার হয়ে গিয়েছে।

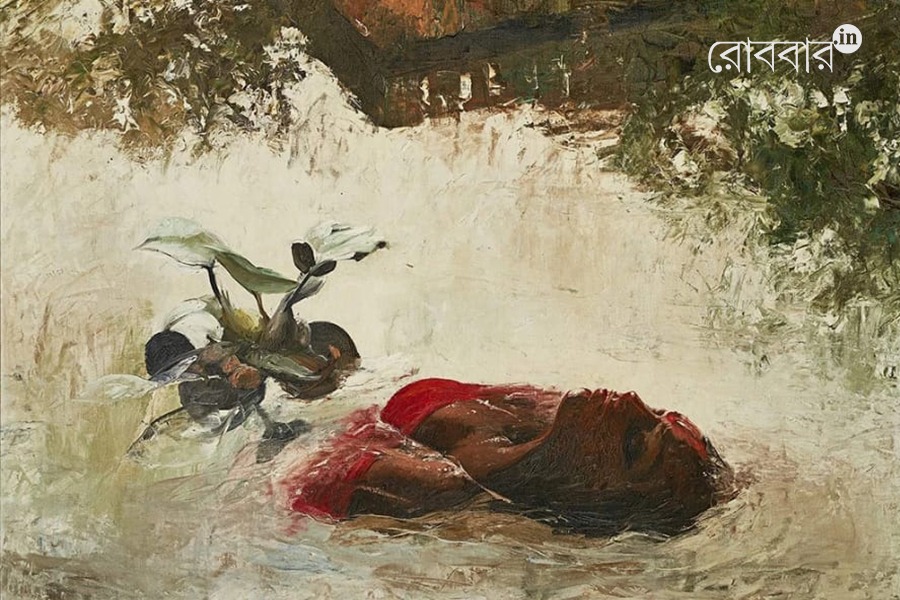

শরৎকালের কলকাতা মানেই তাড়াহুড়ো, হাত-ভর্তি শপিংব্যাগগুলো কোনওরকমে সামলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া, পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেলের কাঠামো তৈরির তোড়জোড়, শহরের মুখ ঢেকে যাওয়া বিজ্ঞাপনে– তার ফাঁক দিয়ে উঁকিমারা একফালি নীল আকাশ, কুমোরটুলির এঁদো গলিতে এসে পড়া শেষ বিকেলের এক চিলতে সোনালি রোদ, আর শহরের ক্লান্ত মানুষগুলোর ঠোঁটে বেমানান এক টুকরো হাসি। এই শহর যেন প্রতি বছর কয়েক দিনের জন্য পুনর্জন্ম পায়– এই কয়েক দিনের জন্য সে ভেঙে দিতে যেতে চায় তার বাস্তবের বেড়াজাল, ভুলে যেতে চায় দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধ। কিন্তু ২০২৫ সালের এই পুজো শুরু হল এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি দিয়ে। রাতভর প্রবল বর্ষণে ডুবে গেল আমাদের শহর। হাওড়া থেকে হরিদেবপুর, শিয়ালদা থেকে সন্তোষপুর জলের তলায়। ভেসে গেল মানুষের বাড়ি, সংসার, তাঁদের সঞ্চয়। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন বহু মানুষ। চোখের সামনে আমরা দেখলাম এই দৃশ্য। শিউরে উঠল কলকাতা! আর এই মর্মান্তিক দৃশ্য আমাকে মনে করিয়ে দিল চিত্রশিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের সেই ভয়ংকর করুণ বিসর্জন চিত্র– যেখানে মা ভাসছেন জলে, তার শরীর অর্ধেক জলে ডুবে, চোখ শূন্য, তার পাশেই ভেসে যাচ্ছে জলজ উদ্ভিদ। জলের ওপর দেখা যাচ্ছে এই ক্লান্ত শহরের প্রতিবিম্ব। বিকাশের এই বিসর্জনের সুরে কোনও অর্চনা নেই, নেই এই করুণ রসকে মহিমান্বিত করার তাগিদ। আমরাও তো এই বছর পুজোর সূচনায় এমনই একাধিক বিসর্জনের ছবি দেখলাম। আর দেখলাম রাস্তার জমা জলে আমাদের ভঙ্গুর শহরের প্রতিফলন।

দুর্গাপুজাে আজ আর নিছক একটি ‘ধর্মীয় পার্বণ’ নয়। এটি বিশ্বের বৃহত্তম পাবলিক আর্ট ফেস্টিভাল– জনশিল্পের মহোৎসব। প্রতিটি প্যান্ডেল একটি কল্পিত বিষয়ভিত্তিক ইনস্টলেশন। ‘ইনস্টলেশন’ না বলে, বলা যায় এগুলি ‘আর্ট এক্সপেরিয়েন্স’; মৃৎশিল্পী থেকে আলোর ডিজাইনার, ছুতোর, কামার, তাঁতি এবং আমাদের এই শহরের শিল্পীরা– প্রতিটি শহর জুড়ে, একসঙ্গে নির্মাণ করছেন অসংখ্য শিল্পকর্ম। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, ভেনিস– যেখানে আর্ট বিয়েনালে হয় বা আমাদের দেশের কোনও নামজাদা আর্ট ফেস্টিভাল, কোথাও একসঙ্গে এত বিশাল সংখ্যক মানুষ শিল্প দেখেন না, অংশ নেন না, যেভাবে দুর্গাপুজাের সময় কলকাতায় কয়েক কোটি মানুষ প্রতিদিন এই জনশিল্পের সাক্ষী হয়– যা প্রশ্ন তোলে প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার সামাজিক অবদান এবং দায়িত্ব নিয়ে। শিল্পকে মাধ্যম করে, কলকাতার শিল্পীরা মানুষের শিল্প মানুষের কাছে ফিরিয়ে আনেন, সর্বসাধারণের উদযাপনের মধ্যে দিয়ে শিল্প অভিজ্ঞতার এক নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করেন। আমরা জানি, সার্বিক শিল্প ইতিহাস সর্বসাধারণের উদযাপনেরই ইতিহাস। সেই জন্যই ইউনেস্কো দুর্গাপুজােকে ‘ইনট্যানজেবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বিকাশ ভট্টাচার্যের ‘দুর্গা সিরিজ’-এ এই জনপরিসরের শিল্পচেতনা ধরা পড়ে। তাঁর প্রতিমা শুধু মৃন্ময়ী নয়; তাঁর চোখে আছে সমকালীন শহরের প্রতিচ্ছবি, দর্শকের দৃষ্টির সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়া। এই চোখ যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়– দুর্গাপুজাে কেবল দেবীর আরাধনা নয়, এটি এক বিশাল সামাজিক ও শিল্প-সংলাপ। প্রচলিত ধর্মীয় চিত্রে যেমন দেবীকে দূর থেকে পুজো করা হয়, এখানে তেমন নয়– বিকাশ ভট্টাচার্যের দুর্গারা দর্শকের দিকে সরাসরি তাকায়, ফিরে তাকায় এবং ফিরে দাঁড়ায়। ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রশ্ন করে– দুর্গা শক্তি তোমাদের আশপাশেই আছে, কিন্তু তোমরা কি চিনতে পারছ? বাংলার মানুষ যেমন দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপের অর্চনা করে, তেমনই খুব অনায়াসে দুর্গাকে নিজের বাড়ির মেয়ে ভেবে নেয়– তাই এই বাংলায় তিনি একা আসেন না, আসেন সপরিবার। ঠিক যেমন ঘরের মেয়ে ঘরে ফেরে। দেবীর সঙ্গে বাংলার মানুষের এই ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতাই এই পুজোকে এক সর্বজনীন উৎসবের রূপ দিয়েছে।

বাংলা আধুনিক চিত্রকলার প্রেক্ষাপট নির্মাণ হয়েছে অতীতের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে বর্তমান চিন্তাধারার মেলবন্ধনের সূত্র ধরে। একটু সহজ করে ভাবতে গেলে– অতীতের সম্পর্কস্থাপন না করলে আমরা আজ এবং আগামিকালের চিত্র তৈরি করতে পারব না। যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারত-মাতা’ বা ‘গণেশ-জননী’ চিত্রের ধর্মীয় বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের অতি পরিচিত, কিন্তু ধর্মীয় আইকনোগ্রাফি পরিবর্তন করে অবন ঠাকুর মাতৃপ্রতিমার ধর্মীয় প্রভাবকে প্রতিস্থাপন করেছেন জাতীয়তাবাদী এবং বাস্তবসম্মত সত্তার সঙ্গে যুক্ত করে। তাঁর মাতৃমূর্তি একইসঙ্গে স্নিগ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত। গগনেন্দ্রনাথের বিসর্জনের চিত্র অতি সুপরিচিত। প্রত্যেক বিজয়া দশমীতে সেই চিত্র পুনরুত্থান করা হয় দশমী-সন্ধ্যার করুণ ভাবাবেগের প্রতীক হিসেবে, যেখানে শহরের আলো ক্রমশ নিভে আসে যখন মা দুর্গা সপরিবার আমাদের থেকে বিদায় নেন। এসবই এক ধরনের জাতির সমষ্টিগত আবেগ নির্মাণের প্রয়াস, যেখানে দুর্গা হয়ে ওঠেন তার সাংস্কৃতিক প্রতীক।

যামিনী রায় তাঁর পটচিত্রময় রূপায়ণে দুর্গাকে লোকশিল্পের সরলরৈখিকতা, উজ্জ্বল রং ও গৃহস্থালী আচার-অনুভূতির মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। এইসব শিল্পীর কাজে দুর্গাকে সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করেও তার নিরন্তর মহিমা, বিশুদ্ধতা এবং ভক্তিভাব অখণ্ড রাখা হয়– অর্থাৎ, দৈনন্দিন জীবনের নির্দিষ্ট সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রেখেও এক উচ্চতর ভাবালোকের প্রতিমা। কিন্তু বিকাশ ভট্টাচার্যের শিল্পকে ‘আরবান-রিয়ালিজম’-এর রূপক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর তেলচিত্রে একযোগে স্থান পায় মহিষাসুরমর্দিনীর আদিরূপাত্মক আকৃতি এবং অগ্রভাগে দেখতে পাই সিঁদুর খেলারত একটি মেয়েকে, যে শিল্পীর কল্পনায় তৃতীয় নয়ন পেয়েছেন। মা দুর্গাকে বরণ করে বিদায় জানানোর সময়, মা ও মেয়ে যখন একে-অপরকে সিঁদুর দান করেন, সে যেন নিজের আদিশক্তিকেই বরণ করার রূপক। মা দুর্গার সঙ্গে বাঙালির আত্মার যোগ, তাই দুর্গা বিদায়ের সময় নদীর জল আর চোখের মিলে মিশে একাকার হয়– বিকাশ ভট্টাচার্যের বিসর্জনের এই চিত্র এভাবেই একইসঙ্গে প্রতীকী এবং বাস্তববাদী আকার পায়। তাই পতিতালয়ের অন্দরমহল হোক বা ভিড়ের মধ্যে একটি মুখ, আমাদের আশপাশের আত্মীয়, বন্ধু, সহযোদ্ধা, সহনাগরিক– প্রত্যেকে মধ্য়েই তিনি দুর্গাকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন। এইভাবেই দেবী আর শহরের নারী একাকার হয়ে গিয়েছে। দর্শককে তিনি বাধ্য করেছেন এদের সঙ্গে চোখাচোখি করতে, অস্বস্তিতে ফেলতে। এই শিল্পই দুর্গাপুজাের জনশিল্পের পরিসরকে নতুনভাবে বোঝায়– কারণ এখানে প্রতিমা আর জনতা একে অপরের সঙ্গে কথা বলে।

সোশাল মিডিয়ার দৌলতে, দুর্গা রূপে নিজেকে সাজানোর এই আকাঙ্ক্ষা ব্যাপকভাবে ধরা পরে প্রতি বছর। আজকের তরুণীরা গঙ্গার ঘাটে বা কুমারটুলির আঙ্গিনায় লালপাড় সাদা শাড়ি পরে ছবি তোলেন, নিজেদের দুর্গা রূপে প্রকাশ করার তাগিদে। বিকাশের দুর্গাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেন। তবে দুর্গা হয়ে উঠতে গেলে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়, চোখে চোখ রেখে বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ে যেতে হয়– এই লড়াই চারদিনের নয়, সারা বছরের। দুর্গা হয়ে ওঠা, অন্তরের নির্মাণের এক দীর্ঘ এবং অবিরাম প্রক্রিয়া।

বিসর্জন এক অবধারিত মুহূর্ত। প্রতিমা নদীতে নামানো হয়, ভেঙে যায়, জলে মিশে যায়। কিন্তু এই ক্ষয়ের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত। প্রতিমার মাটি নদীর কাদায় মিশে যায়, সেই মাটি দিয়েই গড়া হয় পরের বছরের প্রতিমা। বিকাশ ভট্টাচার্যের ক্যানভাসে এই দ্বৈততা প্রবল। তাঁর ভাসানের এই চিত্রগুলি, ক্ষয় আর সৃষ্টির এই অনন্তচক্রকেই প্রতিষ্ঠা করে– ভেসে থাকে অনেক আশা নিয়ে আগামীর দিকে তাকিয়ে থাকা চক্ষুদ্বয়।

…………………………

রোববার.ইন-এ পড়ুন সম্পূর্ণা চক্রবর্তী-র অন্যান্য লেখা

…………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved