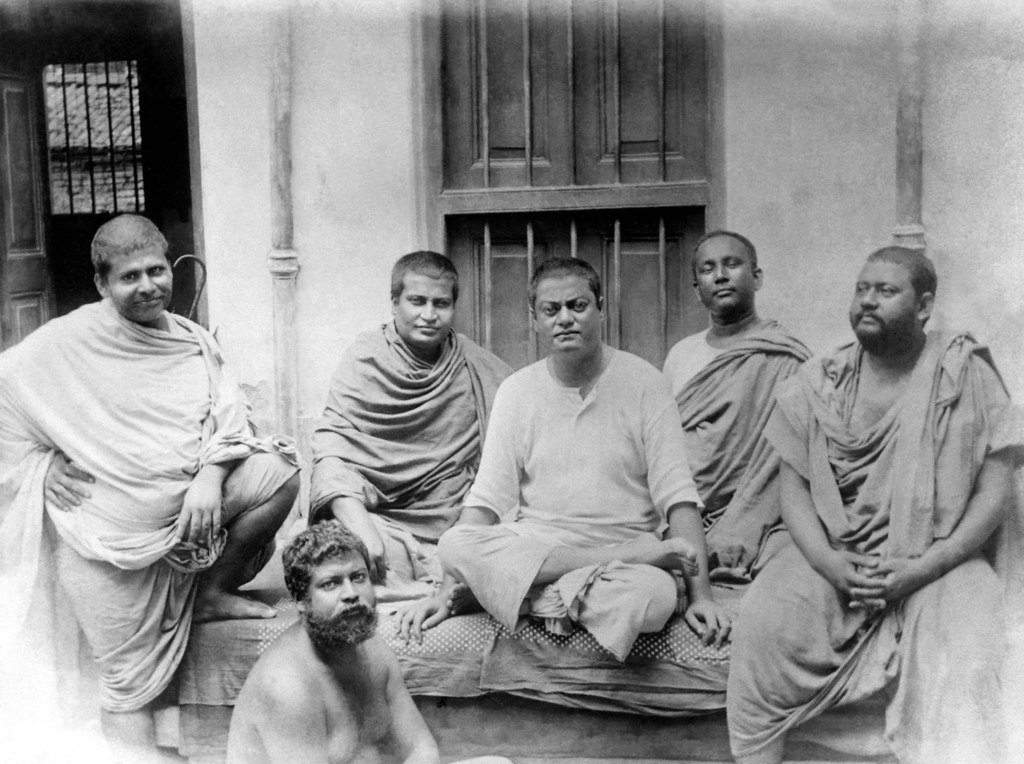

শেষের দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই নরেন্দ্রের প্রতি তিনি আরও বেশি করে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। প্রতি সন্ধ্যায় ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁর নরেনকে একা ঘণ্টা কয়েক ধরে উপদেশ দিতেন। মহাসমাধির দিন তিন-চার আগে নরেন্দ্রনাথকে সামনে বসিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সমাধিস্থ হলেন। বিমূঢ় নরেন্দ্র অনুভব করলেন এক সূক্ষ্ম তেজরশ্মি বিদ্যুৎ কম্পনের মতো তাঁর দেহে সঞ্চারিত হচ্ছে। নরেন্দ্র বাহ্যজ্ঞান হারালেন। পরে যখন প্রকৃতিস্থ হলেন, দেখলেন, ঠাকুরের চোখে জলের ধারা। ঠাকুর বললেন, ‘আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পর ফিরে যাবি।’

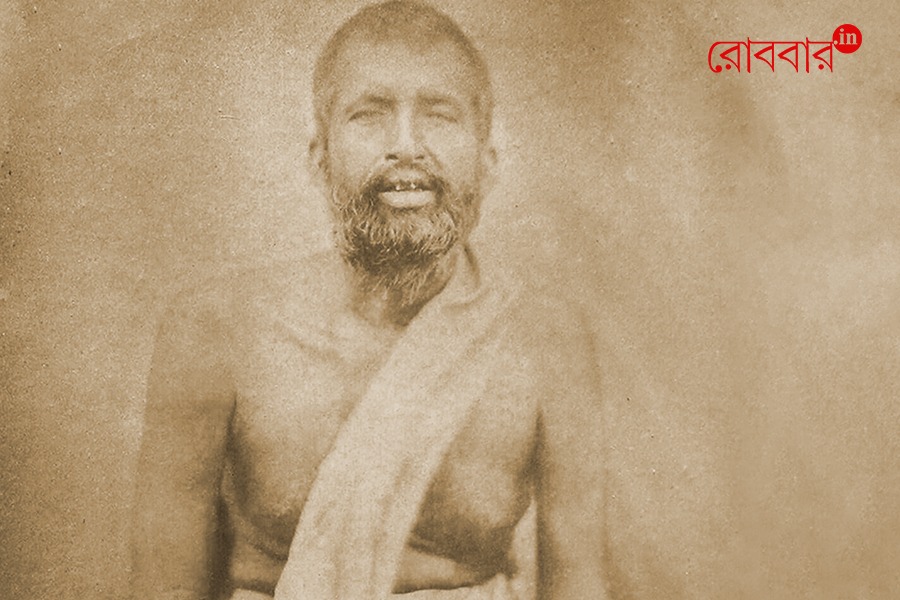

মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যু জীবনের চরম সত্য। তাই সব দার্শনিক বা ধর্মীয় মহামানবই মৃত্যু সম্পর্কে তাঁদের নিজের নিজের উপলব্ধির কথা বলে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণও। শক্ত বিষয় সহজ করে বলাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রেও তিনি আশ্চর্য সাবলীল। পাত্রবিশেষে তার তার বোধগম্যতার পরিধিতে পৌঁছে তিনি মৃত্যু-চেতনার এক ধারণা দেন।

যেমন, বড়বাজারের মল্লিক স্ট্রিট থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসেন তাঁর এক অনুগত মারোয়াড়ি ভক্ত। তিনি একদিন (২ অক্টোবর, ১৮৮৪) রামকৃষ্ণদেবকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মহারাজ, মরলে কি [কী] হয়?’ অর্থাৎ, মরণের পরের কথা, সবারই যে বিষয় নিয়ে আগ্রহ।

ঠাকুর লৌকিক বিশ্বাসের কথা বললেন, ‘গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাববে, তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধন করা চাই। রাতদিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে।’

কিন্তু বেদান্তবাদী কেশবচন্দ্র সেন তো এমন কথায় ভুলবেন না। মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ কেশবকে তাঁর ‘কমল কুটীর’-এ দেখতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ (২৮ নভেম্বর, ১৮৮৩)। অস্থিচর্মসার কেশবচন্দ্র কোনওরকমে দেওয়াল ধরে ধরে এলেন। তাঁর সুপুরুষ দেহপটের ভগ্নদশাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঠাকুর শোনালেন আত্মার অমরত্বের কথা, ‘দেহ হয়েছে আবার যাবে! আত্মার মৃত্যু নাই। …তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে দেহবুদ্ধি যায়! তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।’

আবার বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাড়ি গিয়ে (৫ অগস্ট, ১৮৮২) মৃত্যু সম্পর্কে কী শুনিয়ে এসেছিলেন? সেখানে আত্মার কথা নয়। তাঁর চেয়ে ১৬-১৭ বছরের বড় বিদ্যা তথা দয়ার সাগরকে তিনি অহং বোধের অনিত্যতার কথা বলেছিলেন, শমণ এসে যা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ‘মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি– কলকাতায় কর্ম করতে আসা।’ অব্যর্থ উপমা।

সংসারী মানুষকেও মৃত্যু সম্পর্কে এই একই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন সুরে সুরে, মারোয়াড়ি ভক্তের সঙ্গে কথা বলার দু’-দিন পর, ‘দিন দুই-তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।/ সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে।।’ সেই কালাকালের, অর্থাৎ কাল-অকালের সর্বময় কর্তার পদধ্বনি এবার শুনতে পাচ্ছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর মর্তলীলা গুটিয়ে নেওয়ার সময় হল।

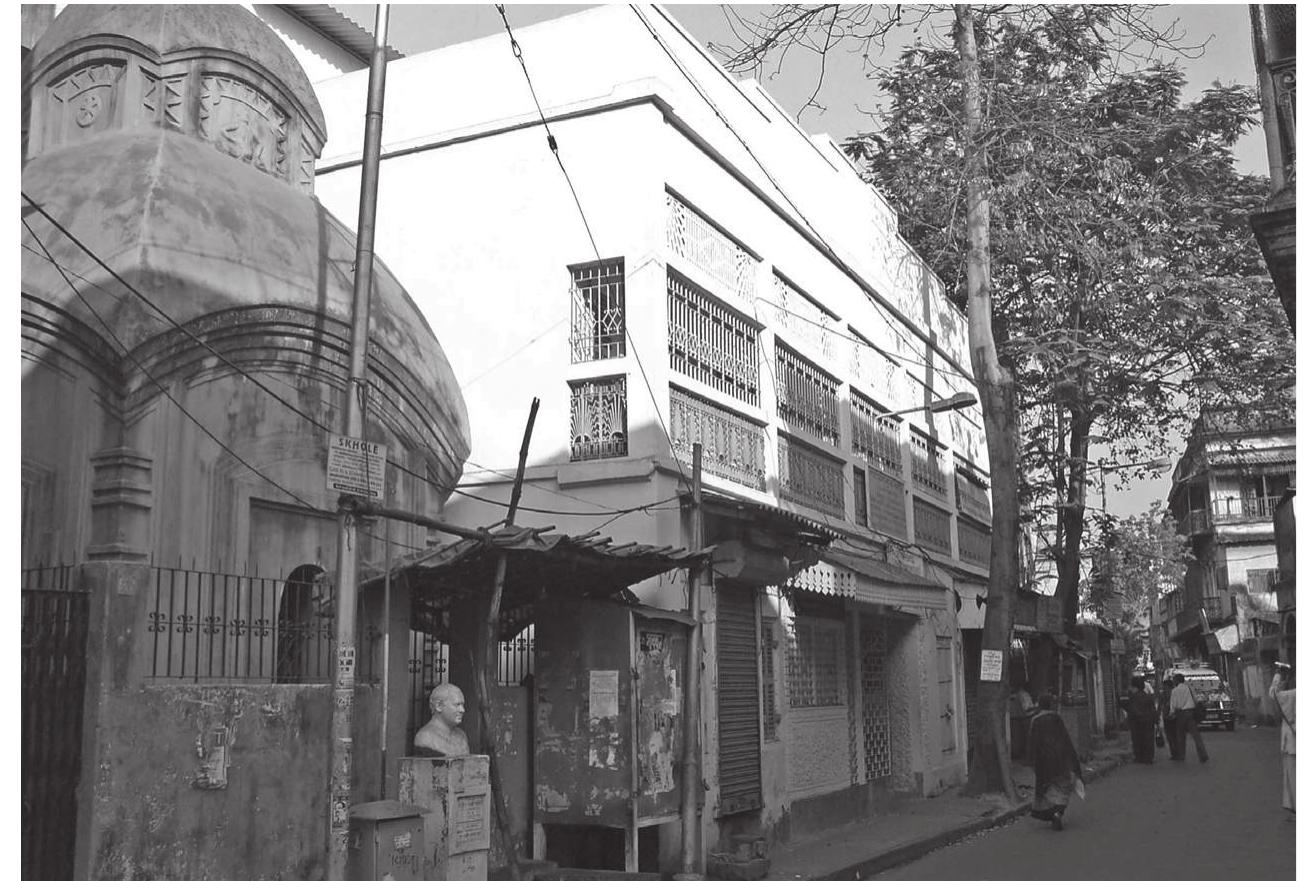

যন্ত্রণাদায়ক গলরোগের চিকিৎসার চেষ্টায় ভক্তরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে ৭০ দিন কাটিয়ে ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫ তাঁকে নিয়ে আসা হল সুখ্যাত লাটুবাবুর জামাই গোপাল ঘোষের কাশীপুরস্থ বাগানবাড়িতে। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এটি ভাড়া করলেন। ঠাকুরের সেবা করার সুযোগে তাঁর গৃহী ও সংসার উদাসীন যুবকভক্তরা বাঁধা পড়লেন নিঃস্বার্থ ভালোবাসার এক পবিত্র আকর্ষণে। পয়লা জানুয়ারি ১৮৮৬ বেলা তিনটে নাগাদ তাঁর দোতলার ঘর থেকে নিচের বাগানে নেমে এসে সমবেত প্রায় জনা ৩০ গৃহী ভক্তকে, স্বামী সারদানন্দের ভাষায় ‘আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান’ করলেন, ‘তোমাদের কী আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।’

…………………………………………………

নরেন্দ্রের তবু দ্বিধা কাটে না। বিদায়ের সেই ঘনীভূত সুরের মাঝেও মনে হচ্ছে, ইনি কে, সত্যি কি ঈশ্বরের অবতার? রোগক্লিষ্ট ঠাকুর সরাসরি নরেনের দিকে তাকালেন; সন্দেহের শেষ পর্দাটুকুও আর রাখতে চাইলেন না, ‘এখনও তোর জ্ঞান হল না, সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানিং এ শরীরে রামকৃষ্ণ–’, তারপর একটু থেমে উত্তর সম্পূর্ণ করলেন, ‘–তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।’

…………………………………………………

শেষের দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই নরেন্দ্রের প্রতি তিনি আরও বেশি করে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। প্রতি সন্ধ্যায় ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁর নরেনকে একা ঘণ্টা কয়েক ধরে উপদেশ দিতেন। মহাসমাধির দিন তিন-চার আগে নরেন্দ্রনাথকে সামনে বসিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সমাধিস্থ হলেন। বিমূঢ় নরেন্দ্র অনুভব করলেন এক সূক্ষ্ম তেজরশ্মি বিদ্যুৎ কম্পনের মতো তাঁর দেহে সঞ্চারিত হচ্ছে। নরেন্দ্র বাহ্যজ্ঞান হারালেন। পরে যখন প্রকৃতিস্থ হলেন, দেখলেন, ঠাকুরের চোখে জলের ধারা। ঠাকুর বললেন, ‘আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পর ফিরে যাবি।’ এর দিন দুই পরে আবার বললেন, ‘দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে [ত্যাগী শিষ্যদের] দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী।’ মৃত্যুর আবহে সমাপ্তি নয়, এ যেন নবজীবনের বীজ রোপণ।

নরেন্দ্রের তবু দ্বিধা কাটে না। বিদায়ের সেই ঘনীভূত সুরের মাঝেও মনে হচ্ছে, ইনি কে, সত্যি কি ঈশ্বরের অবতার? রোগক্লিষ্ট ঠাকুর সরাসরি নরেনের দিকে তাকালেন; সন্দেহের শেষ পর্দাটুকুও আর রাখতে চাইলেন না, ‘এখনও তোর জ্ঞান হল না, সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানিং এ শরীরে রামকৃষ্ণ–’, তারপর একটু থেমে উত্তর সম্পূর্ণ করলেন, ‘–তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।’

শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে এই সময়ের উপলব্ধির কথা জানালেন, ‘মনে হচ্ছে জলের মধ্যে দিয়ে অনেক দূর চলে যাচ্ছি।’ বুঝি সমুখে শান্তি পারাবার?

স্বামী যোগানন্দকে বললেন, পঞ্জিকা থেকে আগামী কয়েক দিনের তিথি নক্ষত্র পাঠ করতে। পড়তে পড়তে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনটি এলে পড়া থামাতে বললেন।

কেন? কারণ আর এগিয়ে দরকার কী? ওই দিন, ওই ১৬ অগস্ট ১৮৮৬, ৩১ শ্রাবণ ১২৯৩ ঝুলন পূর্ণিমার রাতে… কী বলা হবে? মহাপ্রয়াণ? মর্তলীলা সংবরণ?

ওসব কথা থাক। শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?

………………………………

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

………………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved