১৯৮০ সালের ঘটনা। সেই সময় মস্কোর হিন্দুস্তানি সমাজ সুভাষদা আর ফয়েজকে নিয়ে একটি মজলিশের আয়োজন করেছিল ফয়েজের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। তখন তিনি মস্কোয়। সেখানে ওঁরা দু’জনেই কবিতা পাঠ করেছিলেন। সুভাষদার কবিতার সারমর্ম ইংরেজিতে শ্রোতাদের মোটামুটি বুঝিয়ে দিলেন মস্কো রেডিও-র কর্মী রঞ্জিত বসু, কিন্তু ফয়েজের কবিতার অনুবাদ করার প্রয়োজন কেউ বোধ করল না। আমাদের একটু অসুবিধেই হল, সুভাষদারও নিশ্চয়ই হচ্ছিল, কিন্তু তিনি মুখে হাসি-হাসি ভাব নিয়ে আর সকলের মতোই বাহবা দিলেন।

১৭.

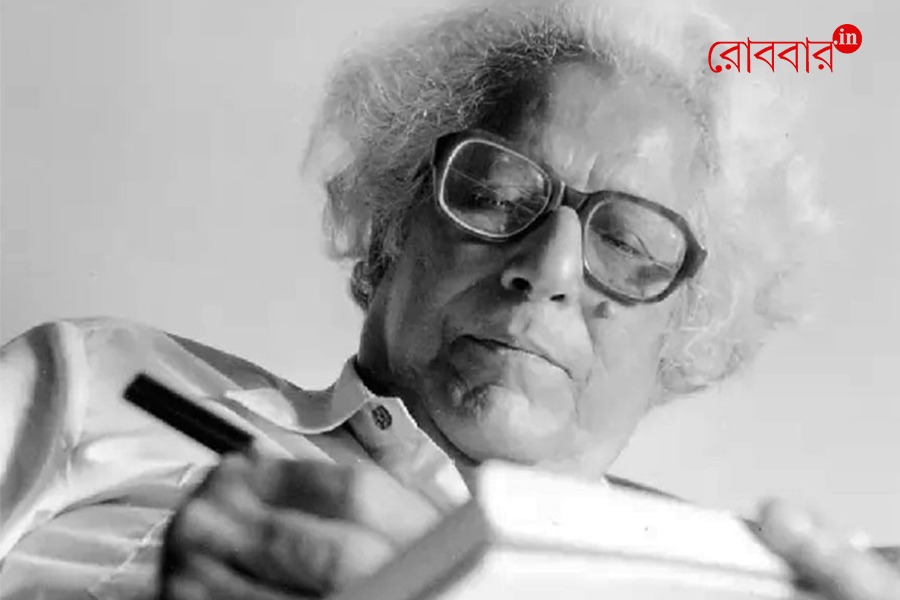

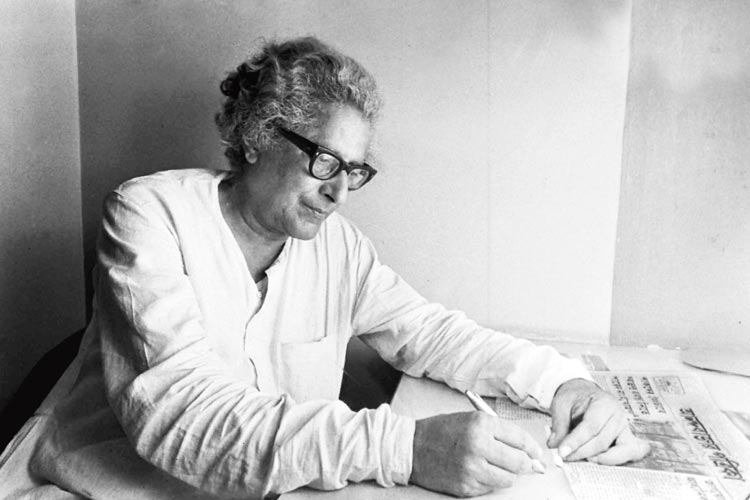

মস্কোর আড্ডায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়

স্বভাবে মুখচোরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আমাদের মস্কোর আড্ডায় তাঁর নিজের কবিতা পাঠ করতে বা আবৃত্তি করতে খুব একটা শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না, অথচ অন্য অনেক কবিকে আমরা এই ব্যাপারে বেশ সরব দেখেছি– অনেক সময় বাড়াবাড়ি রকমেরই।

আরেকবার তিনি মস্কোয় আমার পুরনো ফ্ল্যাটে এসেছিলেন দু’জন জাপানি লেখককে নিয়ে। প্রসঙ্গত, সুভাষদা যে কখন কাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন, অনেক সময়ই তা জানাতেন না। সুভাষদার এই দুই সঙ্গী ইংরেজি একেবারেই ভাঙা ভাঙা বলেন। অথচ সুভাষদার সঙ্গে তাঁদের দিব্যি খাতির। সুভাষদা স্বল্পবাক, তাঁরা আরও স্বল্পবাক, আমার স্ত্রী তো আবার ইংরেজিও জানে না, বাংলাও না।

আমার মেয়ের পুঁতির মালাটা সেই সময় হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে পুঁতিগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই দেখে জাপানি বন্ধু দু’জনের একজন আমরা কিছু বোঝার আগেই, আমাদের মানা সত্ত্বেও দিব্যি হাসি হাসি মুখ করে হাতের ইশারায় আমাদের থামিয়ে দিয়ে নিজেই মেঝে থেকে একটি একটি করে পুঁতি খুঁটে খুঁটে তুলে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন– সেই সাজানোটা দেখতে দিব্যি একটা নকশার মতো হল। সাজানো হয়ে গেলে নিবিষ্ট চিত্তে এক এক করে পুঁতি দিয়ে মালা গাঁথতে বসে গেলেন। অন্যজনকে পৃথিবীর বিভিন্ন আর্ট গ্যালারির ছবির স্লাইড আর স্লাইড প্রজেক্টর ধরিয়ে দিতে তিনি খুব খুশি মনে সেই সব ছবি দেখতে লাগলেন। ডিনারের আগে পর্যন্ত দু’জনেই এইভাবে ব্যস্ত রইলেন। কিন্তু সুভাষদা দিব্যি আমাদের সকলের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দোভাষী আমি। দেখলাম ভাষার ব্যাপারটা কারও পক্ষেই অস্বস্তির কারণ হল না– সুভাষদার কাছে নয়, জাপানি লেখকদের কাছে নয়– এমনকী আমাদের কাছেও নয়। আমাদের তো বরং বেশ ভালোই লাগছিল।

একবার সুভাষদা আমাকে ফোনে জিজ্ঞেস করলেন আমার কাছে তাঁর কোনও কবিতা সংকলনের বই আছে কি না। ‘আছে’ বলতে তিনি ‘আসছি’ বলে ফোন ছেড়ে দিলেন। কখন আসছেন, কী ব্যাপার– কিছুই না বুঝে হাঁ করে বসে রইলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে উনি যখন আমাদের বাড়ি পৌঁছলেন তখন আমি তো অবাক। তাঁর সঙ্গে তাঁর দোভাষী মহিলা ছাড়াও রয়েছেন বিখ্যাত কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। কিন্তু আপ্যায়নের কোনও সুযোগ না দিয়েই সুভাষদা বললেন, ‘পরে আরেকদিন হবে। আপাতত বইটা দাও। এখন বড্ড তাড়া।’ কী ব্যাপার? না, কোথায় কবিতা পড়তে হবে– তাঁর হাতের কাছে তখন নিজের কোনও কবিতা নেই। বলাই বাহুল্য, ফয়েজকে আপ্যায়নের কোনও সুযোগ আমার আর কোনও দিন হয়নি।

একবার ‘আসছি’ বলে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক আলেক্স লাগুমকে। আমি মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার সাহিত্য সম্পর্কে আমার তো সামান্যতম জ্ঞানও নেই। কী নিয়ে কথা বলব? কিন্তু সবেরই মুশকিল আসান সুভাষদা। সুভাষদার নানা প্রশ্নের উত্তরে আলেক্সের মুখ থেকে সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কথা শুনলাম, আমি নিজেও সাহস করে দু’-একটি প্রশ্ন তুললাম। এরপর লেখকের সঙ্গে আমার বেশ খাতিরও জমে গেল। সেই সময় হয়তো আরও বেশি কিছুকাল তিনি মস্কোয় ছিলেন, মস্কোর রাস্তায় বার দুয়েক তাঁর সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে, চিনতে পেরে নিজে এগিয়েও এসেছিলেন।

১৯৮০ সালের ঘটনা। সেই সময় মস্কোর হিন্দুস্তানি সমাজ সুভাষদা আর ফয়েজকে নিয়ে একটি মজলিশের আয়োজন করেছিল ফয়েজের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। তখন তিনি মস্কোয়। সেখানে ওঁরা দু’জনেই কবিতা পাঠ করেছিলেন। সুভাষদার কবিতার সারমর্ম ইংরেজিতে শ্রোতাদের মোটামুটি বুঝিয়ে দিলেন মস্কো রেডিও-র কর্মী রঞ্জিত বসু, কিন্তু ফয়েজের কবিতার অনুবাদ করার প্রয়োজন কেউ বোধ করল না। আমাদের একটু অসুবিধেই হল, সুভাষদারও নিশ্চয়ই হচ্ছিল, কিন্তু তিনি মুখে হাসি-হাসি ভাব নিয়ে আর সকলের মতোই বাহবা দিলেন।

এরই কাছাকাছি কোনও এক সময়, পেরেস্ত্রৈকার অব্যবহিত প্রাক্কালেও হতে পারে, সুভাষদার সঙ্গে গীতাদিও মস্কোয় এসেছিলেন। সেবারও সুভাষদার একটা প্রয়োজন ছিল আমার কাছে। গীতাদিই ফোনে জানালেন, ‘মস্কো থেকে সুভাষ আর্মেনিয়াতে যাবে একটা কবি সম্মেলনে যোগ দিতে। ওর খুব ইচ্ছে ধুতি পাঞ্জাবি পরে কবিতা পড়ার। তোমার কাছে কি ধুতি পাঞ্জাবি আছে?’ আমার কাছে ছিল, পরিষ্কার পাট করা অবস্থাতেই ছিল। ওঁরা আসতে দেখালাম। ধুতিতে তেমন একটা সমস্যা হল না, কিন্তু পাঞ্জাবিটা একটু খাটো হয়ে গেল– আমি তো আর সুভাষদার মতো লম্বা নই। কিন্তু গীতাদি বললেন, ‘এতেই চলবে।’ সেদিন গীতাদি রুশ অনুবাদে মস্কো থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘ববির বন্ধু’ বইটি আমার মেয়েদের উপহার দিয়েছিলেন। বইটি সে দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। আর্মেনিয়া থেকে ফিরে আসার পর গীতাদি জানালেন অনুবাদে সুভাষের কবিতা কতদূর কি উতরেছিল জানি নে, তবে ওখানকার সকলেই ধুতি পাঞ্জাবির খুব তারিফ করেছিল।

মস্কোয় তাঁকে নিয়ে মজা করার সুযোগও আমরা ছাড়তাম না, কিন্তু ওসব তিনি গায়ে মাখতেন না। একবার, সেটা ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসই হবে, সুভাষদার ৫৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর জন্মদিন আমরা পালন করেছিলাম মস্কোয়, ননী ভৌমিকের বাড়িতে। ননীদার ঘরের দেয়ালে একটা রামশিঙা ঝুলছিল, ওটাকে জর্জিয়ার লোকেরা বিশেষ উৎসব উপলক্ষে পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, উৎসবের যিনি হোতা বা উপলক্ষ্য, তাঁকে উৎসবের শুরুতে শিঙা ভর্তি করে কোনও কড়া পানীয় এক চুমুকে পান করতে দেওয়া ওদেশের রেওয়াজ। আমাদের এক বন্ধুর কী দুর্মতি হল, শিঙা ভর্তি নির্জলা ভোদকা ঢেলে সুভাষদাকে সেটা এক চুমুকে পান করে শিঙা উপুড় করে টেবিলে রেখে দিতে বলল। সুভাষদা ভালোমানুষের মতো তাই করলেন। কিন্তু সুভাষদা রুশি নন, জর্জিয়ও নন, তাই পান করার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে পড়লেন। উৎসব ভণ্ডুল হওয়ার মতো অবস্থা। যা হোক, পরে সামান্য একটু ধাতস্থ হওয়ার পর তাঁকে কোনওমতে ধরাধরি করে তাঁর হোটেলে পৌঁছে দেওয়া হল। পরদিন আমরা খাবারদাবার নিয়ে হোটেলের ঘরে গিয়ে ওঁকে খাইয়ে দিয়ে এলাম। উনি কিন্তু আগের দিন খেয়েছিলেন না খাননি কিছুই মনে করতে পারলেন না।

১৯৭৮-এর ডিসেম্বরে সুভাষদা আরও একবার মস্কোয় এসেছিলেন। দুপুর নাগাদ আমরা কয়েকজন সুভাষদাকে নিয়ে মস্কোর উপকণ্ঠবর্তী একটি জায়গায় আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম। মনে আছে, তারিখটা ছিল ১৬ ডিসেম্বর। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে এল। ফিরেছিলাম পাবলিক বাসে। এমনিতে সুভাষদা নিজেও পার্টির দেওয়া গাড়ির অপেক্ষা না করে মস্কোতে সচরাচর ট্রামে-বাসেই চলাফেরা করতেন। শীতের রাত। কিন্তু সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে আমরা ঠান্ডা কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। এত বছরের মধ্যে এমন হাড় কাঁপানো ঠান্ডা মস্কোয় আর পাইনি। আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ আর ওভারকোট মস্কোর শীতের যথেষ্ট উপযুক্ত হলেও আমরাও ঠান্ডায় হি হি করে কাঁপছিলাম, কিন্তু সুভাষদার অবস্থা আরও শোচনীয়, কারণ তাঁর ওভারকোট তো আর মস্কোর নয়, বার্লিনের– তাতে ওই শীত মানবে কেন? আমরা সুভাষদাকে মনে করিয়ে দিলাম, ওই কারণেই না জার্মানি হারল! সুভাষদা যথারীতি মৃদু হাসলেন। পরদিন জানতে পারলাম মস্কোয় তাপমাত্রা সেদিন হিমাঙ্কের ৪০ ডিগ্রি নিচে নেমে গিয়েছিল। সেই দিনই আমার আরেক কন্যারও জন্ম হয়।

এরই মধ্যে সুভাষদার বিদেশে যাতায়াতের কেন্দ্রস্থল মস্কোর রাজনীতিতে কেমন করে যেন পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছে, সেই সঙ্গে বিশ্ব রাজনীতি এবং আমাদের দেশের রাজনীতিতেও। সুভাষদার মতো মানুষেরাও অনেকে আর তাঁদের কমরেডদের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। এক সময় যিনি ব্যাকুল হয়ে তাঁর কমরেডের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ‘কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?’ তিনি আজ কৈফিয়ত তলবের সুরে কাতর কণ্ঠে তার কাছে আবেদন করছেন: ‘কমরেড, কথা কও!’

সুভাষদার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আমার বেশ অন্তরঙ্গতা ছিল। ছুটিতে কলকাতায় এলে যেমন সুভাষদা ও গীতাদির সঙ্গে, তেমনি দেবীদা ও অলকাদির সঙ্গেও সপরিবার দেখা করতে যেতাম। পেরেস্ত্রৈকার প্রথম বছরে পেরেস্ত্রৈকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন: ‘ওরা কি তাহলে গোড়া ধরেই টান দিয়েছে?’ গোড়া ধরেই যে টান দিয়েছে এ নিয়ে আমার নিজের মনে কোনও প্রশ্ন ছিল না। আমি আমার নিজের মত প্রকাশ করতে ওঁকে বেশ চিন্তিত দেখাল। তিনি বললেন, ‘এই প্রসঙ্গে আমাকে কিন্তু ভাবিয়ে তুলছে আরও একটি প্রশ্ন: সুভাষের মতো এমন একনিষ্ঠ কর্মী কী করে এই পরিস্থিতিতে পার্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে? ওঁকে তো আমি ভালোভাবে চিনি। ওর সততায় আমার পূর্ণ আস্থা আছে, কোনও স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে এ কাজ সে করতে পারে না। তাহলে কি ওর ভুল, না কি আমাদেরই কোথাও একটা ভুল হচ্ছে?’ বলাই বাহুল্য, এ জটিল প্রশ্নের কোনও উত্তর সে দিন আমার জানা ছিল না।

সুভাষদার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তীর ঘটনাটাও রহস্যাবৃত্ত। উনি যে মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন একথা কিন্তু তাঁর নিজের মুখ থেকে আমিও এক সময় শুনেছিলাম, অনেকেরই তা জানা ছিল– তা সেই ‘গণদর্পণ’ সংস্থার ব্রজ রায় সুভাষদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে অঙ্গীকারপত্র সর্বসমক্ষে দেখান আর না-ই দেখান। তা সত্ত্বেও তাঁর আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে, এমনকী, মুমূর্ষপ্রায় গীতাদিকে দিয়ে সেটা কেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল, সেও তো এক রহস্য। প্রত্যাহার করতে বললে সুভাষদা নিজেই তো তাঁর জীবদ্দশায় করতে পারতেন। তার জন্য যথেষ্ট সময়ও ছিল। এসব প্রশ্নের কোনওটারই কোনও উত্তর নেই। সবটাই হেঁয়ালি হয়ে রইল।

আমি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসার পর মাত্র একবারই সুভাষদার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সম্ভবত ২০০২-এর কোনও এক সময়। সেই সময় মস্কোয় আমার এককালের সহকর্মী, কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক হায়াত মামুদ বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। ওদেশ থেকে তখন ননী ভৌমিক স্মরণ সংখ্যা প্রকাশের তোড়জোড় চলছিল। হায়াত তার অন্যতম উদ্যোক্তা। সুভাষদার কাছ থেকে লেখা আদায় করা চাই। আমি সুভাষদার বাড়িতে ফোন করলাম। ফোন ধরলেন গীতাদি। সুভাষদাকে ডেকে দিতে বললে উনি বললেন, ‘কার সঙ্গে কথা বলবে? সুভাষ যে কানে একেবারেই শুনতে পায় না।’ তাহলেও তিনি আশ্বস্ত করে বললেন, ‘সুভাষ অবশ্য এই নিয়েও সভা সমিতি করে বেড়াচ্ছে। তাই এসে লিখে লিখে ওর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেই পারো।’ লিখে লিখেই কথা হল অর্থাৎ আমরা আমাদের যা যা বলার লিখে জানালাম, উনি মুখে মুখেই উত্তর দিলেন। তাঁর এক কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ননী ভৌমিক সম্পর্কে লেখা প্রসঙ্গে উনি খুব একটা উৎসাহ প্রকাশ করলেন না, লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিলেন না। শুধু মুখে বললেন, ‘দেখা যাবে।’ আশ্চর্য, ননী ভৌমিকের মৃত্যুর পর তিনি কোথাও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্মৃতিচারণ করেননি, তাঁর সম্পর্কে কোথাও একছত্রও লেখেননি। বলাই বাহুল্য আমরাও ওঁর কাছ থেকে সে লেখা আদায় করতে পারিনি।

সুভাষদা ও গীতাদির অসুস্থতার সংবাদ পেয়েও ওঁদের কাউকেই দেখতে যাওয়া হয়নি। আমি কলকাতায় ফিরে আসার পর সুভাষদার সঙ্গে আমার দূরত্বটা ক্রমেই যেন বেড়ে গেল। ভাবলাম, কী হবে অযথা ভিড় বাড়িয়ে? সুভাষদা যখন মারা যান তখন তো দেখতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পরে শুনেছি, ওঁদের এককালের ঘনিষ্ঠ অনেকেই ওঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারেননি।

………………………………………….

আরও ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………………….

আমাদের আক্ষেপ এই যে, যিনি এককালে ‘নবযুগ’ আনার স্বপ্ন দেখেছিলেন, ‘শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে– একটু পা চালিয়ে ভাই’– এই বলে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এক সময় আরেক পরিবর্তনের সঙ্গে তা গুলিয়ে ফেলে তিনি নিজেও কেমন করে যেন ছিনতাই হয়ে গেলেন।

তবু কেন জানি নে বলতে ইচ্ছে হয়, সুভাষদা যত দূরেই যান না কেন তিনি এখনও আমার বড় কাছের মানুষ, কাছের কবিও।

…পড়ুন রুশকথার অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ১৬। মুখের সেই পরিচিত হাসিটা না থাকলে কীসের সুভাষ মুখোপাধ্যায়!

পর্ব ১৫। রুশ ভাষা থেকেই সকলে অনুবাদ করতেন, এটা মিথ

পর্ব ১৪। মস্কোয় ননীদাকে দেখে মনে হয়েছিল কোনও বিদেশি, ভারতীয় নয়

পর্ব ১৩। যিনি কিংবদন্তি লেখক হতে পারতেন, তিনি হয়ে গেলেন কিংবদন্তি অনুবাদক

পর্ব ১২। ‘প্রগতি’ ও ‘রাদুগা’র অধঃপতনের বীজ কি গঠনপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল?

পর্ব ১১। সমর সেনকে দিয়ে কি রুশ কাব্যসংকলন অনুবাদ করানো যেত না?

পর্ব ১০। সমর সেনের মহুয়ার দেশ থেকে সোভিয়েত দেশে যাত্রা

পর্ব ৯। মস্কোয় অনুবাদচর্চার যখন রমরমা, ঠিক তখনই ঘটে গেল আকস্মিক অঘটন

পর্ব ৮: একজন কথা রেখেছিলেন, কিন্তু অনেকেই রাখেননি

পর্ব ৭: লেনিনকে তাঁর নিজের দেশের অনেকে ‘জার্মান চর’ বলেও অভিহিত করত

পর্ব ৬: যে-পতাকা বিজয়গর্বে রাইখস্টাগের মাথায় উড়েছিল, তা আজ ক্রেমলিনের মাথা থেকে নামানো হবে

পর্ব ৫: কোনটা বিপ্লব, কোনটা অভ্যুত্থান– দেশের মানুষ আজও তা স্থির করতে পারছে না

পর্ব ৪: আমার সাদা-কালোর স্বপ্নের মধ্যে ছিল সোভিয়েত দেশ

পর্ব ৩: ক্রেমলিনে যে বছর লেনিনের মূর্তি স্থাপিত হয়, সে বছরই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার সূচনাকাল

পর্ব ২: যে দেশে সূর্য অস্ত যায় না– আজও যায় না

পর্ব ১: এক প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে রাশিয়ার খণ্ডচিত্র ও অতীতে উঁকিঝুঁকি

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved