দক্ষিণ ভারতের হোটেল রেস্তরাঁগুলো খুব পরিষ্কার। সারাদিন কেবল মেঝে পরিষ্কার, টেবিল পরিষ্কার চলছেই। অতএব ঝকঝকে চেয়ার-টেবিল তো আছেই তার সঙ্গে নিরিবিলি পরিবেশে পরিষ্কার-পরিপাটি দেওয়াল। ফাঁকা দেওয়ালগুলো দেখে খুব লোভ হত। এখানে যদি অনেকগুলো ছবি টাঙানো যেত দারুণ হত! সেই থেকে মাথায় এল রেস্তরাঁতে আর্ট গ্যালারি করলে কেমন হয়! ফরাসি দেশে যেমন রেস্তরাঁতে নাচ-গান, কবিতা পাঠ, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি করা হয়, এখানে সেরকম একটা চায়ের দোকানে আর্ট গ্যালারি হলে মন্দ হয় না। নিরিবিলি দারুণ জায়গাটায় বসে বসেই ছবি দেখা যাবে। কথাটা একদিন বীরেনদার কানে তুললাম।

৩২.

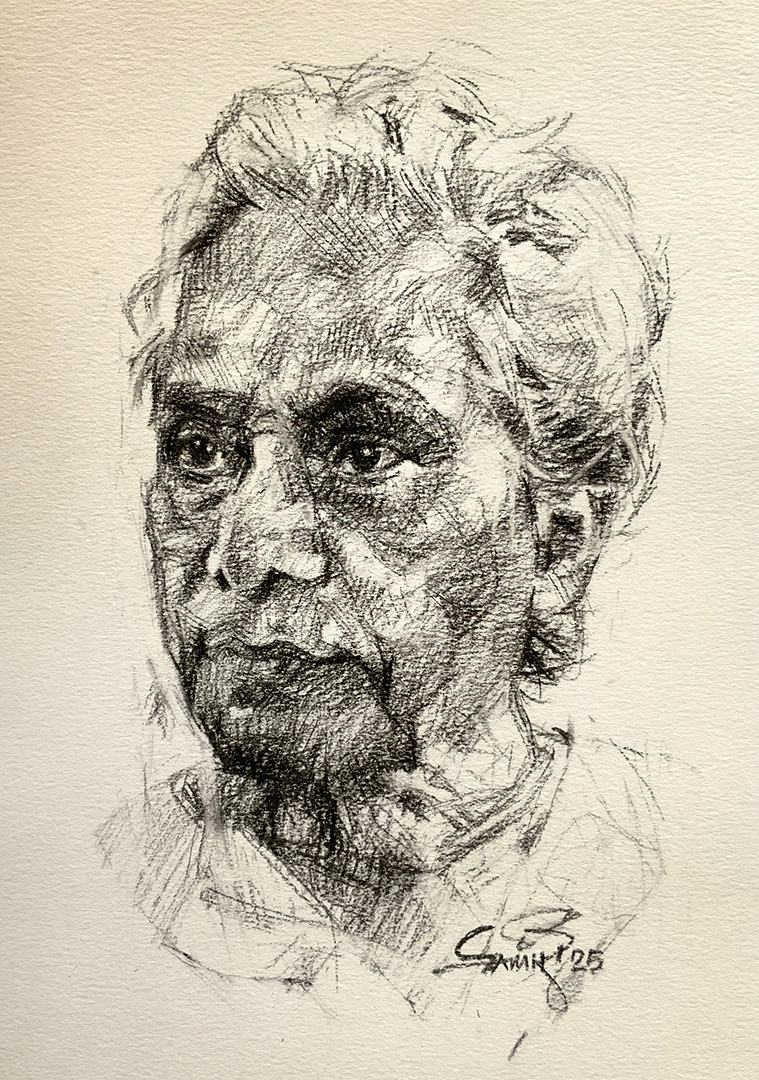

কলকাতা ছেড়ে প্রবাস জীবনে ব্যাঙ্গালোর যখন আমার দ্বিতীয় আবাস, সেই সময়ে ওখানকার যে সমস্ত বিশিষ্ট মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি, তার মধ্যে একজন– বীরেন দাস। ওখানকার বিশেষ পরিচিত মিষ্টির দোকান কে সি দাশ-এর মালিক। সবার মান্য মি. দাশ আর আমাদের প্রিয় বীরেনদা ছিলেন শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সকলে একডাকে চেনে। আদ্যোপান্ত বাঙালি, অকৃতদার এই মানুষটি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়ার আগে ওঁর পরিবারের কাহিনি অল্প কথায় বলতে চাই, যাতে আমরা বাঙালি হিসেবে গর্ব অনুভব করতে পারি।

বীরেনদা সাত ভাই-বোনের, ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বাবা সারদাচরণ দাশ। সারদাচরণ ছিলেন বিজ্ঞানী, যথারীতি সায়েন্স কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষিত। বিজ্ঞান শব্দটাকে টানলাম এই কারণে, সারদাচরণ তাঁর বাবা, কৃষ্ণচন্দ্র দাশের সঙ্গে মিলে ‘টিন রসগোল্লা’ শুরু করেন এবং টিনজাত মিষ্টান্ন হিসেবে জনপ্রিয় করে বিদেশেও রপ্তানির ব্যবস্থা করেন।

‘কে সি দাশ’ মানে কৃষ্ণচন্দ্র দাশ। এই কৃষ্ণচন্দ্র দাশের বাবা, নবীন ময়রা। এমন ভাবখানা করছি, যেন এ সমস্ত এক্ষুনি সিলেবাসে ঢুকে যাবে এবং কালকে পরীক্ষায় লিখতে হবে। কে কার বাবা আর কে কার ছেলে, তার জন্য মুখস্থ করতে বসতে হবে, ‘বাবার হলো আবার জ্বর…’। আসলে ব্যাপারখানা ঠিক তাই। সিলেবাসেই ঢুকে গেছে নবীন ময়রার নাম। কারণ বাংলা মিষ্টির নাম বলতেই যেটা প্রথমেই মুখে আসে সেটা ‘রসগোল্লা’। চিনির রসে গা ডুবিয়ে গোলগাল ছানার মিষ্টি। সেটা এই নবীন ময়রারই আবিষ্কার, যদি সে নিয়ে নানা মতভেদও কিছু কম নেই। শুধু তাই নয়, খুব সম্প্রতি আইন আদালত ঘেঁটে, পাশের রাজ্যের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে, ওড়িশার নয়, রসগোল্লা পশ্চিমবঙ্গেরই আবিষ্কার, সেটা প্রমাণ হয়েছে। সেটা সত্যিকারের তাই সিলেবাসে ঢুকে যাওয়ার ব্যাপার।

কৃষ্ণচন্দ্র, বাবা নবীন ময়রার উত্তরাধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মায়ের পরিবার থেকেও একটি মিষ্টান্ন পরিবারের যোগসূত্র পাওয়া গেল। মা ছিলেন ভোলানাথ দে’র নাতনি আর ভোলানাথ দে হলেন বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত নাম ‘ভোলা ময়রা’। তিনি যত না ময়রা, তার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ কবি-সুরকার হিসেবে বাঙালির সংস্কৃতিতে স্থান করে নিয়েছিলেন। এই প্যারাগ্রাফে লিখতে চাই না, কিন্তু তবু উল্লেখ করে রাখি আর এক বিখ্যাত ময়রা বাড়ির ছেলে, যিনি ছিলেন স্থপতি, তৈরি করেছিলেন এই দাশ পরিবারের বিখ্যাত বাগবাজারের বাড়ি ‘রসগোল্লা ভবন’। পরে আসছি সে কথায়।

ব্যাঙ্গালোরে বীরেনদা, মানে বীরেন দাশ, যিনি আজকের আমার এই লেখার মুখ্য মুখ, তিনি অকৃতদার আগেই বলেছি, কিন্তু তার মানে কি তাঁর সঙ্গী-সাথী নেই? সঙ্গী আছে, গোটা ২০ বিড়াল আর গোটা দুয়েক কুকুর! তারা সর্বক্ষণ দরজা থেকে ঘরের মধ্যে, বিছানায়, বাথরুমে, সিঁড়িতে এবং কার্নিশে, ছাদের মাথায়, ঘরের কোনায় কোনায় যেন পাহারায়। বীরেনদার নিঃশর্ত সঙ্গী।

বীরেনদার বাড়িতে ছিল ছোটখাটো সুন্দর ছিমছাম একটা কনফারেন্স রুম সেখানে দেশের এবং বিদেশের মানুষ নানা সময়ে এসে মিল্ক প্রোডাক্ট অর্থাৎ দুগ্ধ-বিষয়ক জিনিসপত্রের আলোচনা এবং বাণিজ্যিক আইডিয়া আদান প্রদান করতেন। নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া থেকেও লোক আসতেন। এই দুটো দেশের নাম করলাম যেখানে দুধ একটা বিশাল ব্যাপার। দুগ্ধজাত জিনিসের প্রোডাকশন বেশি এবং পৃথিবী জুড়ে তাদের রপ্তানির ব্যবস্থা এই দুটো দেশে, শুধু তাই নয়, ভীষণ সচেতন দুধ বিষয়ে। যেখানে যে জিনিস বেশি পাওয়া যায়, সেই জিনিসই নানা রকম ডিজাইন এবং রকমারি কাজকর্মে ব্যবহার করার সুযোগ-সুবিধা বেশি। স্বভাবতই দুগ্ধজাত মিষ্টি আমাদের দেশে জনপ্রিয় তার কারণ ভারতে দুধ উৎপাদন ব্যাপক।

ব্যাঙ্গালোরে আমার অফিসের খুব কাছেই সেন্ট মার্কস রোড আর চার্চ স্ট্রিটের কর্নারে কে সি দাশের মিষ্টির দোকান। দোকানটার দুটো ভাগ। একটা ভাগে মিষ্টির দোকান, সেখানে লোকে এসে মিষ্টি কিনে নিয়ে চলে যায় পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে আর একটা ভাগ। চমৎকার বসে খাওয়ার জায়গা। এই জায়গাটা খুব লোভনীয়। কখনও-সখনও অফিসের টিফিনবেলা কিংবা ছুটির পরে খানিকক্ষণ এখানে বসে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা, আড্ডা দেওয়ার পক্ষে চমৎকার। মিষ্টি ছাড়াও এখানে বসে কলকাতার মেজাজে নোনতা খাবার পাওয়া যেত। রাধাবল্লভি আর আলু-ফুলকপির তরকারি। ডালপুরি, লুচি ছোলার ডাল ইত্যাদি। সবচেয়ে লোভনীয় ভেজিটেবল চপ, নিমকি কিংবা গুড় আর তেঁতুলের পাতলা চাটনি সহযোগে শিঙাড়া। এরপর ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা। মানে মন-মেজাজ খুশ!

এমনিতে দক্ষিণ ভারতের হোটেল রেস্তরাঁগুলো খুব পরিষ্কার। সারাদিন কেবল মেঝে পরিষ্কার, টেবিল পরিষ্কার চলছেই। অতএব ঝকঝকে চেয়ার-টেবিল তো আছেই তার সঙ্গে নিরিবিলি পরিবেশে পরিষ্কার-পরিপাটি দেওয়াল। ফাঁকা দেওয়ালগুলো দেখে খুব লোভ হত। এখানে যদি অনেকগুলো ছবি টাঙানো যেত দারুণ হত! সেই থেকে মাথায় এল রেস্তরাঁতে আর্ট গ্যালারি করলে কেমন হয়! ফরাসি দেশে যেমন রেস্তরাঁতে নাচ-গান, কবিতা পাঠ, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি করা হয়, এখানে সেরকম একটা চায়ের দোকানে আর্ট গ্যালারি হলে মন্দ হয় না। নিরিবিলি দারুণ জায়গাটায় বসে বসেই ছবি দেখা যাবে। কথাটা একদিন বীরেনদার কানে তুললাম। ওঁর মনেও ধরল আইডিয়াটা। চটপট একটা উপদেষ্টা কমিটি বানিয়ে ফেললাম। দক্ষিণ ভারতের মন্দির ভাস্কর্যের প্রবীণ শিল্পী মি. বদিরাজ, শিল্পীবন্ধু ভেঙ্কটচলাপতি এবং আরও দু’-একজন মিলে তৈরি হল কমিটি। গ্যালারির নাম এল বীরেনদার কলকাতার পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে। ‘সৃজনী’।

আমি নিজেই করলাম একক প্রদর্শনী গোটা ১৫-২০টা ছবি দিয়ে। ক্যাটালগ বানানো হল ছোট করে, প্রাইস লিস্ট ইত্যাদিও ছাপা হল। সেগুলো রাখা হল মিষ্টির দোকানের ভাগে, টেবিলের ওপর। ছবি বিক্রি হল। সংবাদমাধ্যমে গ্যালারির খবরা-খবর প্রচারিত হতে থাকল। কিছুদিনের মধ্যেই ওটা পরিচিত হয়ে গেল আর্ট গ্যালারি হিসেবে এবং চায়ের দোকানে বসার মানুষজনও আগের তুলনায় বেড়ে যেতে থাকল। এরপরে সাফল্য দেখে কলকাতার কে সি দাশের দোকানেও আর্ট গ্যালারি শুরু হয় পরবর্তীকালে।

শিল্প-সংস্কৃতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করা বীরেনদার রক্তে। ‘হিন্দুস্থানী ক্লাসিক’-এর ভক্ত। তাই প্রচুর সংগীতশিল্পী, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠান করতে এলে ওঁর বাড়িতেই থাকতেন। সেখানে আলাপ হয়েছে অনেকের সঙ্গে। বড় বড় অনুষ্ঠানে আর্থিক অনুদান এবং অন্যান্য সাহায্য করার তো ছিলই, ছোটখাটো ঘরোয়া পরিবেশেও মাঝে মাঝেই লেগে থাকত গানের বৈঠক। ডাকলেই সেখানে চলে যেতেন। আমি একবার একটা গানের আসরের আয়োজন করেছিলাম স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে। সেখানে বীরেনদা এসেছিলেন এবং বাড়ির সবার জন্য সঙ্গে একটি লোকের মাথায় করে এনেছিলেন বিশাল এক হাঁড়ি রাবড়ি। ২০-২৫ জন লোক অনায়াসে এক এক বাটি করে খেতে পারে তেমনই পরিমাণ!

বীরেনদার সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগেই কে সি দাশে আসতাম দু’টি কারণে– বাংলা মিষ্টি আর কলকাতার আকর্ষণ। বউয়ের রান্নাঘরে মশলাতে কালোজিরে নেই। কালোজিরে, ফোড়ন না দিয়ে সে রান্না করতে পারছে না। এখানে কালোজিরে পাওয়া যায় না। দোকানে দোকানে ঘুরে হয়রান। ব্যাঙ্গালোরে কালোজিরের ব্যবহার নেই। আরও অনেক কিছুই নেই। পটল পাওয়া যায় না। পটলপোস্ত বা আলু-পটল দিয়ে কাতলা মাছের ঝোলও খাওয়া যাচ্ছে না। কালোজিরের লোকাল নাম জানি না, দোকানে জিজ্ঞেস করতে পারছি না। জিনিসটা চোখে দেখলে যদি চিনতে পারে। হঠাৎ মনে হল কে.সি.দাশের নিমকিতে কালো জিরে দেখেছি। চলে গেলাম। রান্নাঘরে বাঙালিরা, তাদের একজনকে ডাকলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে একটু কালোজিরে হবে এক চিমটে? ও ভেতরে গিয়ে ফিরে এসে বলল কালোজিরে আপাতত নেই এখানে। তারপরে একটা আশ্চর্য কাণ্ড করল। নিমকির গা থেকে চিমটি কেটে কেটে চার-পাঁচটা কালোজিরে তুলে একটা কাগজের মুড়ে আমায় দিল।

খাওয়া-দাওয়া আর অতিথি সেবায় মন পড়ে থাকে বীরেনদার। মিষ্টি তৈরির কারখানায় সরাসরি আগুনে নয়, স্টিমে রান্না হয়। তার ফলে ধুলো ধোঁয়া এবং নোংরা হওয়ার চান্স কম। আর ভাজাভুজি যা, সে সমস্ত দোকানের মধ্যেই ব্যবস্থা। এই মিষ্টি তৈরির কারখানাতে অনেক মহিলারা আসেন বীরেনদার সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে রসগোল্লা ইত্যাদি দোকানের খাবার তো টেবিলে থাকেই, এছাড়াও প্রতিদিন দু’একটা নতুন আলাদা মিষ্টি, যেগুলো দোকানে নেই, তৈরি করা হয় শুধুমাত্র সারাদিনে বাড়িতে আসা অতিথিদের জন্য। মরশুমের ফল দিয়েও তৈরি হয় সেসব মিষ্টি কোনও দিন কাঁঠাল সন্দেশ, তো কোনও দিন আতার পায়েস!

বাবা সারদাচরণ যেহেতু বিজ্ঞানের মানুষ তাই তাঁর ধারা খানিকটা পেয়েছেন পুত্র বীরেনদা। টিন রসগোল্লা সিল করার মেশিন ইত্যাদি সমস্ত কারখানার মধ্যেই। দই বানানোর সময়ে দইয়ে যে ব্যাকটেরিয়া হয়, যেটা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, সেটা ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তাপমাত্রা– ইত্যাদি দেখাশোনা করার জন্য উনি নিয়মিত বিজ্ঞানীদের আনতেন। তা সত্ত্বেও ব্যাঙ্গালোরে একবার একটা বড় অঘটন ঘটে গেল। দই থেকে নাকি ফুড পয়জনিং হয়ে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তেমনই খবর রটে গেল। তাই নিয়ে বহু ঝামেলা, থানা-পুলিশ, খবরের কাগজ ইত্যাদি। দোকান বন্ধ হয়ে রইল অনেক দিন।

কলকাতার দাশ পরিবারের বাগবাজারের বাড়ির নামটা চমৎকার। ‘রসগোল্লা ভবন’। আগেই বলছিলাম এই রসগোল্লা ভবনের যিনি স্থপতি তিনিও এক ময়রা বাড়ির সন্তান। ব্যাঙ্গালোরের আগে কলকাতায় থাকতে একটি প্রাসাদোপম বাড়িতে কর্মসূত্রে আমার দীর্ঘদিন যাতায়াত ছিল। বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম। সেই বাড়িটি ঠাকুর পরিবারের বাড়ি ছিল প্রথমে। পরে, বিড়লাদের মালিকানায় পুরোটাই ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং নন্দলাল গুঁই-এর ‘এন. গুইন অ্যান্ড কোং’-এর ডিজাইনে এবং তদারকিতে পুরোপুরি ইউরোপিয়ান স্থাপত্যশৈলীর ধাঁচে তৈরি হয় আজকের ওই বাড়িটি। সেই নন্দলাল গুঁই-এর হাতে তৈরি এই রসগোল্লা ভবন। বাইরে থেকে ততটা ইউরোপিয়ান ডিজাইনের ছাপ না থাকলেও ভেতরে, ঘরের নানা অংশে সুন্দর ডিজাইন, যাকে বলে ইন্টিরিয়ার, সত্যিকারে দেখার মতো। শ্রীরামপুরের মানুষ নবকৃষ্ণ গুঁই, বউবাজারে যার মিষ্টির দোকানের জন্যই আমরা এই নামটার সঙ্গে পরিচিত তাঁরই ছেলে নন্দলাল। তিনি ছিলেন আমাদেরই আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেওয়ার পরিবর্তে, একজন শিল্পী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরে হয়েছিলেন স্থপতি।

একবার কলকাতা থাকাকালীন আমাকে ওঁদের বাড়িতে যেতে বলেছিলেন বীরেনদা। যামিনী রায়ের ছবি দেখতে। যামিনী রায়ের রামায়ণের ছবি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ছবি থেকে রং খসে পড়ছে। আমি যদি কলকাতায় কোনও ছবি-চিকিৎসার মানে, ‘রেস্টোরেশন’-এর রাস্তা বের করতে পারি। যামিনী রায়ের রামায়ণের ১৭ খণ্ডে ক্যানভাসে চিত্রায়নের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন সারদাচরণ। সারদাচরণের এই অভিনব ফরমায়েশি কাজ ছাড়াও যামিনী রায়ের আরও অনেক অরিজিনাল কাজ আছে এই দাশ পরিবারের সংগ্রহে। সম্ভবত কোনও ব্যক্তিগত সংগ্রহে এটাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যামিনী রায়ের শিল্পকর্ম।

আমার সুযোগ হল রসগোল্লা ভবনের ভেতরে ঢোকার। তখন বড়দা, রবিদা বেঁচে ছিলেন। রবিদা নিজে ওখানকার মিষ্টি তৈরির কারখানা ঘুরে ঘুরে আমাকে কী করে দুধ থেকে অটোমেটিক ছানা তৈরি হচ্ছে ইত্যাদি দেখিয়েছিলেন। বাড়ির অন্দরে মঞ্জুদিদি। স্নেহময়ী দিদির মতো। খাওয়া-দাওয়া তো থাকবেই। যখনই যাওয়া হবে তখনই খাওয়া। ভাগ্যে জুটল ওঁদের বিখ্যাত ডাইনিং রুম আর সেই বিশাল টেবিল দেখা আর সেইখানে বসে খাওয়া। যেখানে একসঙ্গে অনেক লোক বসে ভোজন করার ব্যবস্থা। আর তার চারপাশের দেওয়ালে পুরো যামিনী রায়ের রামায়ণ। মঞ্জুদির সঙ্গে আলাপে জানতে পারলাম, ওঁরও এই মিষ্টান্ন শিল্পে ভীষণ উৎসাহ। বিভিন্ন পালা পার্বণে, বিশেষ করে ভাইফোঁটা বা জামাইষষ্ঠী ইত্যাদিতে প্রতি বছরই দোকানের রেগুলার মিষ্টি ছাড়াও এক একটা নতুন মিষ্টি আবিষ্কার করতেন। কখনও ফল দিয়ে কখনও পটলের মিষ্টি।

এদিকে, ব্যাঙ্গালোরের শিল্পসংস্কৃতি, পরিবেশ, মানুষজনের সঙ্গে যখন বেশ ভালো জমে উঠেছে তখনই আবার আমাদের জায়গা বদলের পালা এল। চাকরিতে বদলি হয়ে আমরা ব্যাঙ্গালোরের বাস উঠিয়ে চলে এলাম বম্বে। অদ্ভুতভাবে যতবার জায়গা পরিবর্তন হয়েছে, মানুষগুলো পরিবর্তন হয়নি তারা সবাই জুড়ে হয়ে রইল আমার জীবনে। বম্বে থেকে ব্যাঙ্গালোর গেলে বেশ কয়েকবার হোটেলে নয়, বীরেনদার বাড়িতেই থাকতাম আমরা। বাড়ি তো নয় হোটেলের চেয়েও ভালো ব্যবস্থা। ঠিক কোন সময় সকালের চা, দুপুরে কী খাব ইত্যাদির পাক্কা ব্যবস্থা। বীরেনদার কোনও নেশা-ভান নেই, এমনকী, নিজে নিরামিষ খেতেন, তাও আবার স্বপাক। আমরা খাওয়ার টেবিলে অনেক সময় বীরেনদার পাশে বসে থাকতাম ওঁর নিজের হাতে রান্না করা খাবারটা কেমন হয়েছে চেখে দেখার জন্য। সান্ধ্য আসরে বিশেষ অতিথিদের জন্য থাকত আবার মদ্যপানেরও ব্যবস্থা। কখনও ঘরেই খালি গলায় একটু গান কিংবা কেউ বগলে করে নিয়ে আসা বই থেকে কবিতা পাঠ করত।

আটের দশকের গোড়ার দিকে ব্যাঙ্গালোর তখন চমৎকার জায়গা। একেবারে সত্যিকারের ‘উদ্যান নগরী’। যেমন নাম ঠিক তেমন রূপ। বারোমাস নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। কে.সি. দাশের আশপাশগুলো সবচেয়ে সুন্দর। দোকানের পাশাপাশি বাংলা খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। চার্চ স্ট্রিটের একদিকে দোকান অন্যপ্রান্তে ব্রিগেড রোডের দিকে বীরেনদার বাড়ি এবং কারখানা। ব্রিগেড রোড ফ্যাশনদুরস্ত একটা রাস্তা। টুরিস্টদের স্বর্গরাজ্য। কী নেই সেখানে। দেশে প্রথম ‘পাব’ দেখেছিলাম ওখানে। পাশেই রাজপথ, সোজা প্রশস্ত এম.জি. রোড, তার একদিকে শহর অন্যদিকে উদ্যান। বড় বড় সবুজ গাছপালায় ভর্তি। কাছাকাছি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। গায়ে গায়ে তিনটে মিউজিয়াম, কাব্বন পার্ক, জি.পি.ও. আর বিধানসৌধ। এই কাব্বন পার্কে রোজ সকালে ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে বীরেনদা মর্নিং ওয়াকে যেতেন নিয়ম করে।

যাদের অল্প কিছু গুণ আছে, তারা ভারতের যে কোনও প্রান্ত থেকে ব্যাঙ্গালোরে এসে বীরেনদার বাড়িতে শুয়ে পড়ত। এখানেই কত না বড় মাপের মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমাদের। এমনকী, পাশাপাশি ঘরে শুয়ে রাতও কাটিয়েছি অনেকবার। নৃত্যশিল্পী তনুশ্রীশংকর এবং তাঁর দলবল, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, আকুমল। পণ্ডিত রাজন মিশ্র, সাজন মিশ্র ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের অনেক নামীদামি শিল্প ও সংগীত জগতের মানুষের সঙ্গে এখানেই আলাপ হয়েছে আমার।

সব শেষে পরিবারে আত্মীয়-স্বজনের মতো একটা মন ছুঁয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটত। ব্যাঙ্গালোর থেকে বাড়ি ফেরা অর্থাৎ বম্বে আসার সময় ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে উনি নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিতেন। গাড়ি থেকে নামার সময় হাতে ধরিয়ে দিতেন, আগে থেকে গাড়িতে ওঁর পাশের সিটের ওপর রাখা, দুটো বড় বড় প্যাকেট, যার একটাতে থাকত কড়া পাকের সন্দেশ আর একটাতে শোনপাপড়ি।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ৩১। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরে, আমার জন্য তেজপাতা আর পাঁচফোড়ন নিয়ে এসেছিলেন অহিদা

পর্ব ৩০। হাতের লেখা ছোঁয়ার জন্য আপনার ছিল ‘ভানুদাদা’, আমাদের একজন ‘রাণুদিদি’ তো থাকতেই পারত

পর্ব ২৯। পুবের কেউ এসে পশ্চিমের কাউকে আবিষ্কার করবে– এটা ঢাক পিটিয়ে বলা দরকার

পর্ব ২৮। অন্ধকার নয়, আলো আঁকতেন গণেশ পাইন

পর্ব ২৭। প্রীতীশ নন্দীর চেয়েও কলকাতা ঢের বেশি চেনা অমিতাভের!

পর্ব ২৬। রুদ্রদা, আপনার সমগ্র জীবনযাত্রাটাই একটা নাটক, না কি নাটকই জীবন?

পর্ব ২৫। ক্ষুদ্রকে বিশাল করে তোলাই যে আসলে শিল্প, শিখিয়েছিলেন তাপস সেন

পর্ব ২৪: নিজের মুখের ছবি ভালোবাসেন বলে জলরঙে প্রতিলিপি করিয়েছিলেন মেনকা গান্ধী

পর্ব ২৩: ড. সরোজ ঘোষ আমাকে শাস্তি দিতে চাইলেও আমাকে ছাড়তে চাইতেন না কখনও

পর্ব ২২: মধ্যবিত্ত সমাজে ঈশ্বরকে মানুষ রূপে দেখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ২১: ‘তারে জমিন পর’-এর সময় আমির খান শিল্পীর আচার-আচরণ বুঝতেই আমাকে ওঁর বাড়িতে রেখেছিলেন

পর্ব ২০: আমার জলরঙের গুরু শ্যামল দত্ত রায়ের থেকে শিখেছি ছবির আবহ নির্মাণ

পর্ব ১৯: দু’হাতে দুটো ঘড়ি পরতেন জয়াদি, না, কোনও স্টাইলের জন্য নয়

পর্ব ১৮: সিদ্ধার্থ যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা-জগতের কবি

পর্ব ১৭: ডানহাত দিয়ে প্রতিমার বাঁ-চোখ, বাঁ-হাত দিয়ে ডানচোখ আঁকতেন ফণীজ্যাঠা

পর্ব ১৬: আমার কাছে আঁকা শেখার প্রথম দিন নার্ভাস হয়ে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং

পর্ব ১৫: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শিল্পীদের মনের গভীরে প্রবেশপথ বাতলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন ‘বারোয়ারি ডায়রি’

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved