১৯৬৯-এ স্থাপিত মূর্তিটি মারাঠি ভাস্কর নাগেশ যোগেলকরকে বরাত দেন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। মূর্তিটি কলকাতার ভিক্টোরিয়ার বাগানের উট্রামের মূর্তির ভঙ্গিতে করা। উট্রামের ঘোড়ার যে দৃপ্ত ভঙ্গি, যে ভাস্কর্য গুণ তার কিছুমাত্র ছাপ নেই সুভাষের অদ্ভুত-দর্শন ঘোড়ায়। সঠিক এবং বিদ্রুপাত্মক সমালোচনা হয়েছিল সেদিন প্রথম শ্রেণির দৈনিকগুলোতে। কিন্তু ঘটনা যা ঘটে যাওয়ার তা ঘটেই গেল। সুভাষের বাহন হিসাবে বাঁকাচোরা ঘোড়াটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল সেই মূর্তিতে।

১৩.

বিজ্ঞানে পড়ানো হয়েছিল ‘চলন ও গমন’। ইংলিশ মিডিয়ামে ‘মুভমেন্ট অ্যান্ড লোকোমোশন’। বর্তমানে এমন একটা সময়ে এসে পৌঁছেছি যে, বাংলা আর ইংরেজি মাধ্যমের ভেদাভেদ করতে পারি না। এক লব্জে টানা বাংলা যেমন বলতে বা লিখতে পারি না, ইংরেজিও তেমন। শুনিও না খুব একটা। ফলে আমার কাছে এখন কথ্যভাষা বা বাহন হিসাবে ভাষা, তার বিশুদ্ধতা হারিয়েছে। মুভমেন্ট আর লোকোমোশন দুই-ই ঘ্যাঁট পাকিয়ে আছে।

লাউ, কুমড়ো, আঙুর, শিমের লতায় স্প্রিংয়ের মতো যে শুঁড় থাকে, তাকে ইংরেজিতে ‘টেন্ড্রিল’ বলে। ওগুলো জড়িয়ে-পেঁচিয়ে লাউ-ডগারা প্রতিবেশী বাগানের গাছের ডালপালায় ঘোরাঘুরি করে। ওগুলোই ওদের বাহন। ইংরেজিতে তাই ওদের ‘ক্লাইম্বার’ বলে। স্থানান্তরিত করাই বাহনের লক্ষ্য। ঠাকুর-দেবতার মতো মানুষরাও বাহনের কাঁধে পিঠে চড়েই জায়গা বদল করে। জন্তু থেকে জেট প্লেন, সবই মানুষের বাহন হয়ে গেল। এমনকী, ক্ষেত্রবিশেষে মানুষরাও বাহনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গেল ডান্ডি, কান্ডি, বাঁক-কাঁধে। দক্ষিণ কলকাতার এক দুর্গাপুজোর মাঠে ২০১৬ সালে কবীর সুমন গান লিখেছিলেন যেমন– ‘কাঁধে বাঁক বাঁকার উপায় নেই, ইতিহাস দুইপাশে চলছেই। মেহনত কালের ওজন বয়, যেখানে মানুষ শ্রমিক হয়–’ সত্যিই তো বাহনেরা কালের ওজন বহন করে।

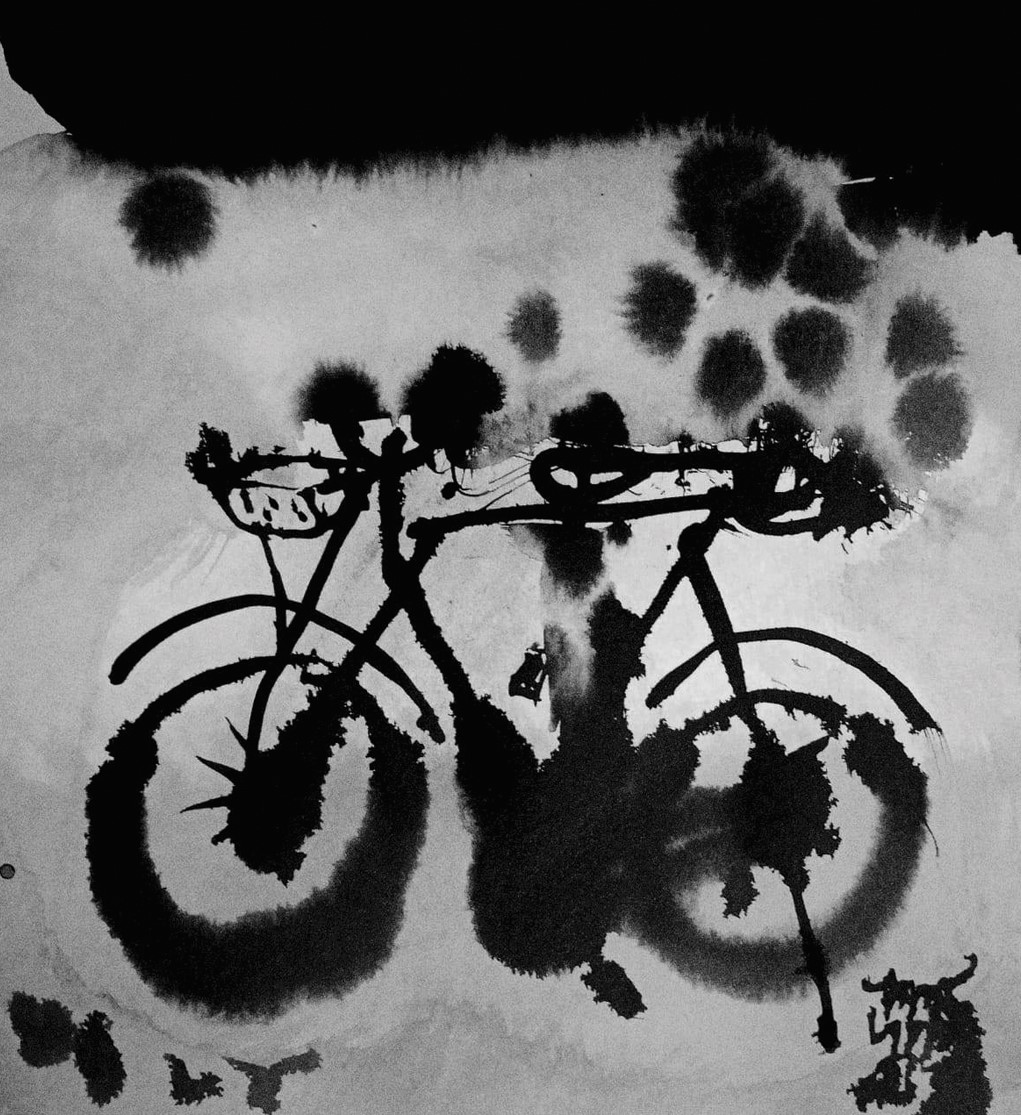

সাতের দশকে, যখন ‘অটোরিকশা’ নামক গণবাহনটির জন্ম হয়নি কলকাতায়, তখনও এ শহরের রাস্তায় বাহন ছিল হাতে-টানা আর সাইকেল রিকশা। জাপানে ১৮৬৯ আর চিনে ১৮৭৪-এ এই হাতে-টানা রিকশা আবিষ্কার আর প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। মূল কলকাতায় হাতে টানা রিকশা চলতে শুরু হয়েছিল ১৯১৯ থেকে এবং ক্রমশ সে মহানগরীর প্রতীক হয়ে উঠল।

বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে বি. বি. চ্যাটার্জি রোড ধরে আমাদের কসবার বাড়িতে মাঝে মাঝে সাইকেল রিকশা করে আত্মীয়-স্বজনরা আসতেন। অফিস ফেরত বাবা তাঁর এক চেনা রিকশাওয়ালা যোগেশকাকার রিকশায় বাড়ি ফিরতেন। যোগেশকাকা আমাদের বাড়িতেই থাকত। কোথা থেকে সে এসেছিল, তা আমাদের জানা নেই কিন্তু আমাদের বাড়িতেই থাকত আর বাগানের নারকেলি কুলগাছের গোড়ায় রিকশাটা রেখে দিত। যাই হোক না কেন, ড্রাইভার আর গাড়ি– দুই-ই আমাদের বাড়িতে মজুত ছিল। কসবা ইয়ুথের ফাংশান ফেরত স্বয়ং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একবার তার রিকশায় উঠেছিলেন বলে একটু রেলাও ছিল। সকাল ন’টায় যখন চিত্তরঞ্জন স্কুলের মাথায় সাইরেন বাজত, তখন সে কাজে বেরত। কসবায় তখন নকশাল আন্দোলনের জোয়ার। মাঝে মাঝেই ১৪৪, কার্ফু এসব জারি হয়ে যেত। রাস্তায় গোর্খা ব্রিগেড নেমে পড়ত কোথা থেকে যেন। তেমনই এক সন্ধ্যায় ১৪৪-এর মধ্যে রিকশা চালিয়ে স্টেশন থেকে বাবাকে নিয়ে জোর করে বাড়ি ফেরার পথে গোর্খা পুলিশ কোমরে মেরেছিল ডান্ডার বাড়ি। মাসখানেক সে রিকশা চালাতে পারেনি। ফি সন্ধ্যায় বাবা বাহনহীন স্টশন থেকে হেঁটে এসে যোগেশকাকার কোমরে গরম তেল মালিশ করে তাকে চাঙ্গা করেছিল। বাহনের শুশ্রূষা করা যাকে বলে।

আর্ট কলেজের ফোর্থ ইয়ারে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে পার্ক স্ট্রিটের আঁলিয়স ফ্রাসেস-এ ভর্তি হয়েছিলাম ফরাসি ভাষা শিখব বলে। ফরাসি দেশে যেতে হলে সে দেশের ভাষা জানতেই হবে এই ভেবে। সেখানে এক পোস্টার আঁকার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ‘কলকাতা-প্যারিস একটি স্বপ্ন’ এই শিরোনামে। ‘রবার সল্যুশন’ বলে একটি বস্তু ছিল সেই সময়। কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের খুব প্রিয় বন্ধু। লিকুইড রবার আর স্পিরিটের সংমিশ্রণ। কাগজে লাগিয়ে একটু ঘষা মারলেই উঠে যেত রবারের গুলি হয়ে। ফলে কাটিং পেস্টিংয়ের কাজে খুবই সুবিধা হত। সেই রবার সল্যুশন টিউবে পাওয়া যেত। তা দিয়ে একটা ডুপ্লেক্স বোর্ডে আইফেল টাওয়ারের দীর্ঘ ছায়ায় কলকাতার একটা হাতে-টানা রিকশা এঁকেছিলাম। তারপর সারা অঙ্গে নীল জলরং বুলিয়ে টাওয়ার আর রিকশার রবার তুলে দিতেই ম্যাজিক! নীচে গুরুদেব স্মরণ– ‘কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে’।

মাসখানেক পরে বাড়িতে হাজির পুরস্কারের চিঠি। আমি তখন ফ্রেঞ্চ ক্লাসে অনিয়মিত। রিকশা বাহনের কল্যাণে ফরাসি ভাষা না হোক পুরস্কার জুটেছিল কপালে।

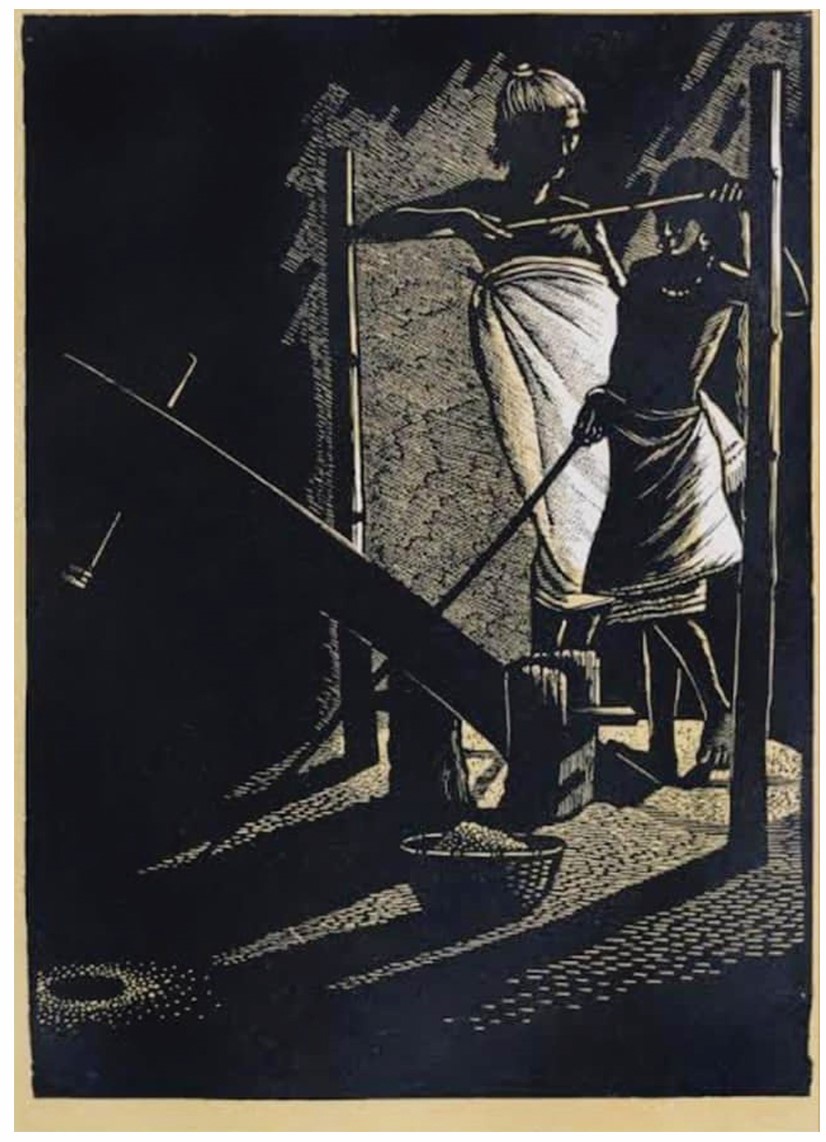

প্রাণী থেকে অপ্রাণীকে বাহনে রূপান্তরিত করার বুদ্ধিটা মানুষেরই। সে ঢেঁকিকেও বাহন হিসাবে রূপ দিয়েছে। দেবর্ষি নারদের বাহন ঢেঁকি। তিনি ঢেঁকি চেপে বীণা বাজাতে বাজাতে গোলকে ঘুরে বেড়ান। ঢেঁকি ট্যুর।

ঢেঁকি দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার। হরেন দাসের একটা অসাধারণ কাঠখোদাই আছে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার। মানুষের বিচিত্র সব কল্পনা। তার অধিকাংশ ভার অবশ্য বহন করতে হয় ঠাকুর দেবতাকেই। কিছু মূর্তি হয়ে যাওয়া অতিমানবদেরও। যেমন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের অশ্বারূঢ় নেতাজি।

১৯৬৯-এ স্থাপিত মূর্তিটি মারাঠি ভাস্কর নাগেশ যোগেলকরকে বরাত দেন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। মূর্তিটি কলকাতার ভিক্টোরিয়ার বাগানের উট্রামের মূর্তির ভঙ্গিতে করা। উট্রামের ঘোড়ার যে দৃপ্ত ভঙ্গি, যে ভাস্কর্য গুণ তার কিছুমাত্র ছাপ নেই সুভাষের অদ্ভুত-দর্শন ঘোড়ায়। সঠিক এবং বিদ্রুপাত্মক সমালোচনা হয়েছিল সেদিন প্রথম শ্রেণির দৈনিকগুলোতে। কিন্তু ঘটনা যা ঘটে যাওয়ার তা ঘটেই গেল। সুভাষের বাহন হিসাবে বাঁকাচোরা ঘোড়াটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল সেই মূর্তিতে।

যদিও W4 মডেলের সিডান ওয়ান্ডারার গাড়িটা তার মহানিষ্ক্রমণের বাহন হিসাবে আমাদের কাছে পরিচিত। সে বাহনে চড়ে তিনি আর ঘরে ফেরেননি। ১৯৪১-এর সেই নিষ্ক্রমণ মহাপ্রস্থানিক হয়ে রইল ইতিহাসে।

… পড়ুন বাহনকাহন-এর অন্যান্য পর্ব …

১২. শৌর্যের, বীররসের, রাজকীয় মহিমার প্রতীক

১১. কার্তিক ময়ূরের পিঠে বসলেও তা সিংহাসনের মর্যাদা পায় শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায়

১০. সন্ত্রাসেও আছি, সিদ্ধিতেও আছি

৯. শনির চেয়েও ভয়ংকর তার বাহনের দৃষ্টি

৮. জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে যে বাহনের অবাধ বিচরণ

৭. দেবতার চেয়ে মানুষের বাহন হিসেবেই কুকুর বেশি জনপ্রিয়

৬. বিশ্বকর্মার বাহন, রাজারও বাহন

৩. বাহন বিড়ালের ভার লাঘব করতে হয়েছিল স্বয়ং ঠাকুরকেই

১. মন্দিরের লাগোয়া তার আসন, তার কানে মনের বাসনা জানালে সরাসরি পৌঁছে যায় বাবার কাছে

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved