কবির কাজই হল ভাষার অস্থিতি ঘোষণা; ভাষার জমাট ও সাকার আয়তনটিকে নিয়ন্ত্রণাধীন অস্থৈর্যে ঠেলে দেওয়া; সাম্যাবস্থার বিলোপ সাধন। বাস্তবিক ভাষাকর্মী হিসেবে কবি শব্দের কেন্দ্রাভিমুখ প্রত্যাহার করে নেন। অর্থবিন্যাসের দিক থেকে ভাষা কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক স্তরে তার প্রামাণ্যতাকে প্রশ্ন করতে শুরু করে। ভাষায় নির্ধারণীয়তার এই অবসান থেকেই সাম্প্রতিক সাহিত্যের কোয়ান্টাম পর্যায় শুরু হয়েছে। কবিতা কি নিজেই তবে দিফেরঁস হিসেবে কাজ করছে ভাষাব্যবস্থায়– যে জন্য কাব্যভাষা স্বতন্ত্র, এমনকী, স্থগিত; কিন্তু সুগোল ও সমাপ্ত নয়। জীবনানন্দের ভাষার খোসা ছাড়ানো যায়, কিন্তু প্রায় কখনওই শাঁসের দেখা মেলে না।

গ্রাফিক্স: দীপঙ্কর ভৌমিক

২.

যাঁর রাজনৈতিক আশ্রয় ছিল না; সাহিত্যকুলপতিদের বৈঠকখানা যাঁকে নিরাপত্তাচ্যুত করেছে; এমন একজন যিনি বিপন্নতাকে বন্দনা করেছেন; বিপন্নতার দ্বারা ব্যবহৃত হবেন এরকম সংকল্প থেকে জীবনকে শাসন করেছেন, তাঁর রচনা যদি প্রসাধনগ্রন্থ হয়, মায়ার দর্পণ হয়, তাঁকে আমরা কীভাবে সুরক্ষিত রাখব?

সমাজ ও কবিদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির মূল রহস্য হল, কবির যে কোনও প্রত্যক্ষ দায় নেই, তা না বুঝতে পারা। কবি যদি আর্বান পুরোহিত অথবা পপ রাখাল না হন, তাহলে সমাজের কিছু ইতরবিশেষ হবে না। মায়াকোভস্কি, নেরুদা ও সুকান্ত ভট্টাচার্য কেউই বিপ্লবকে প্রভাবিত করতে পারেন না। সে কাজ তাঁদের নয়। তাঁরা বরং এমন কার্যক্রম, অনিচ্ছাবশেও, নিয়ে নেবেন যাতে সমাজের স্থিতাবস্থা বদলে যায়, ফলে একধরনের ঘামাচি জমে সামাজিক সংস্থার দেহে। অপ্রত্যাশিত এই অস্বস্তি নতুন সংযোজনী দাবি করে। তাতে শুধু চাহিদার বিন্যাস পাল্টায়। কিন্তু ভাষা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে। সামাজিক প্রত্যাশা ও কবির অবস্থান সমান্তরালরেখার মতো; একমাত্র অনন্তেই তারা মিলিত হতে পারে।

আইজেনস্টাইন একবার বলেন, এলগ্রেকো ও ভান গখের সেরা আত্মপ্রতিকৃতি হল তাঁদের ল্যান্ডস্কেপ-সমূহ। প্রাথমিক বিস্ময়ের পর আমরা বুঝতে পারি শিল্পীরা যে, অনিঃশেষ অবলোকন করে থাকেন, তা ততটা পরস্মৈপদী নয় যতটা একান্ত আত্মাবলোকন। লেখকরা লেখেন হয়তো ডান হাত দিয়ে। কিন্তু তাতে পড়ে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ। এ ছাপের কোনও নকল হয় না। যার বৃদ্ধাঙ্গুলি নেই, সে লেখক নয়, দোভাষী। পৃথিবীতে দ্বিতীয় জীবনানন্দ দাশ হয় না। পিকাসো, লোরকা ও ঋত্বিক অদ্বিতীয়।

………………………….

আমিষগন্ধে ম ম করছে স্বর্গের বাগান। কবিকে ফিরে আসতে হবে। পত্রিকা ও বিজ্ঞপ্তির এলাকা পার হয়ে গেলেই ইহলোকে এই প্রত্যাবর্তন। কবি এক অপরের কথা বলেন তা ভাষারও ‘অপর’ ও স্বভাবতই সম্ভাব্যতার অবকাশ। আমাদের কবিতার মূল সমস্যা হচ্ছে প্রতিবিম্ব ক্রমশই উৎসকে বিশ্বাস করার অধিকার ফিরে পেতে চাইছে। কবিতা যদি বাসনালঘু শ্রুতিচপল ও বাস্তব হয়, তবে লাবণ্যের অভিশপ্ত বিভা সত্ত্বেও, সে অমরতার বিকল্প হয়ে ওঠে না।

…………………………..

সুতরাং, ইয়েটস প্রসঙ্গে এলিয়ট যা বলেন একদা তা যদি সত্যিও হয়, অর্থাৎ কয়েক প্রজন্ম ধরে যদি জীবনানন্দ (ইয়েটসের বদলে) আমাদের সবচেয়ে সমকালীন কবি হন, তাহলেও আমাদের অব্যাহতি নেই। বাঙালি কবি যদি আইকন ভজনা করে ও সেই বিগ্রহ যদি জীবনানন্দ হয়, আমরা বড়জোর বলব, ছোটখাটো পুতুল উপাসকদের তুলনায় সে ঈশ্বরের নিকটবর্তী। কিন্তু ভক্ত তো স্রষ্টা নয়, স্রষ্টার অনুগামী।

আমিষগন্ধে ম ম করছে স্বর্গের বাগান। কবিকে ফিরে আসতে হবে। পত্রিকা ও বিজ্ঞপ্তির এলাকা পার হয়ে গেলেই ইহলোকে এই প্রত্যাবর্তন। কবি এক অপরের কথা বলেন তা ভাষারও ‘অপর’ ও স্বভাবতই সম্ভাব্যতার অবকাশ। আমাদের কবিতার মূল সমস্যা হচ্ছে প্রতিবিম্ব ক্রমশই উৎসকে বিশ্বাস করার অধিকার ফিরে পেতে চাইছে। কবিতা যদি বাসনালঘু শ্রুতিচপল ও বাস্তব হয়, তবে লাবণ্যের অভিশপ্ত বিভা সত্ত্বেও, সে অমরতার বিকল্প হয়ে ওঠে না। কবিতা শব্দের শিল্প কিন্তু মাত্রা– অতিরিক্ততায় পৌঁছতে হলে তাঁকে শব্দের কারাগার পরিহার করতে হবে। তাঁকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে যেন সময় অবয়বী নয়। বস্তু ও তার প্রতিরূপায়ণ সময়েই নয়। সেজানের পটের বোতলে যা দেখা যায় তা কোনওক্রমেই সংশ্লিষ্ট জিনিসটির কাঠিন্য বা আয়ু বিষয়ে আমাদের আশ্বাস দেয় না। শিল্পের উদ্দেশ্য বস্তুর অন্তর্গত সত্তা, বাস্তব যার আভাস মাত্র দেয়।

এরকম সংকট কবির জন্য অপেক্ষায় থাকতেই পারে। এখন খানিকটা বুঝতে পারি জীবনানন্দ দাশ কেন তাঁর মাতৃভাষায় ‘জল’ নামের একটি অতিব্যবহৃত শব্দের নিকট ও সুদূর অর্থ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। কবির কাজই হল ভাষার অস্থিতি ঘোষণা; ভাষার জমাট ও সাকার আয়তনটিকে নিয়ন্ত্রণাধীন অস্থৈর্যে ঠেলে দেওয়া; সাম্যাবস্থার বিলোপ সাধন। বাস্তবিক ভাষাকর্মী হিসেবে কবি শব্দের কেন্দ্রাভিমুখ প্রত্যাহার করে নেন। অর্থবিন্যাসের দিক থেকে ভাষা কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক স্তরে তার প্রামাণ্যতাকে প্রশ্ন করতে শুরু করে। ভাষায় নির্ধারণীয়তার এই অবসান থেকেই সাম্প্রতিক সাহিত্যের কোয়ান্টাম পর্যায় শুরু হয়েছে। কবিতা কি নিজেই তবে দিফেরঁস হিসেবে কাজ করছে ভাষাব্যবস্থায়– যে জন্য কাব্যভাষা স্বতন্ত্র, এমনকী, স্থগিত; কিন্তু সুগোল ও সমাপ্ত নয়। জীবনানন্দের ভাষার খোসা ছাড়ানো যায়, কিন্তু প্রায় কখনওই শাঁসের দেখা মেলে না। জীবনানন্দেরই বিড়ালের মতো তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নৈশ সড়কে, ইতিহাসে।

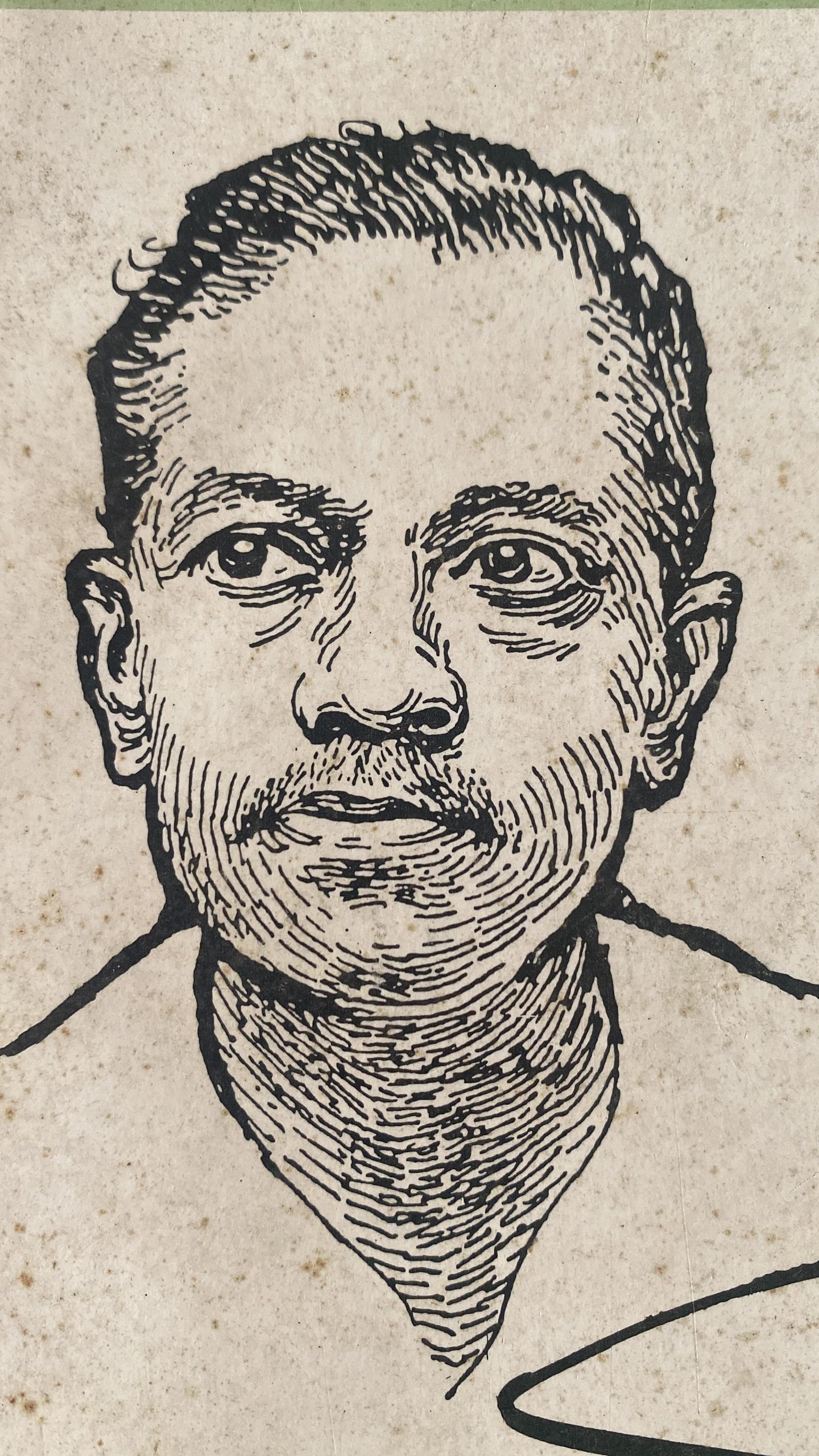

যদি জীবনানন্দের বিখ্যাত প্রোফাইল চিত্রটির দিকে তাকাই, তবে দেখি যে, আমাদের সাহিত্যের ঘরানায় যারা তাঁকে নিঃসঙ্গে ও একাকী ভাবতেন তাঁরা সড়কের জাদুবিদ্যা বুঝতেই পারেননি। জীবনানন্দ আজীবন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন অথচ শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকার ফোটোগ্রাফি তাঁকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করল। একজন ভ্রাম্যমাণ দর্শক হিসেবে তাঁর অভিনয় ব্যর্থ হয় ও ভিড়ের মধ্যে তাঁর লুকিয়ে থাকা থমকে দাঁড়ায়। দর্শকের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সম্মুখবর্তিতায় উৎসাহ নেই। এই দৃষ্টি কেন্দ্রাভিমুখী নয়, নিবদ্ধ ও মনোযোগী কিন্তু চকিত। এই চোরা চাউনিতে একটু অন্যমনস্কতার, ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা আছে। এই তাকানো আপনভোলা ভাবুকের না। তীব্র, সংলগ্ন, তবু অন্যত্র। এই চোখ আমাদের জন্য নিবেদিত নয়, ফ্রেমের বাইরে চলে যাবে এক্ষুনি। যেন ঠিক আগের মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি সংহত উদাসীনতার মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে চাইছেন তিনি। ‘সকল লোকের মাঝে বসে/ আমার নিজের মুদ্রাদোষে’ আলাদা হওয়ার সচেতন ও আকুল শ্রম নাদাল গৃহীত বোদলেয়ারের আলোকচিত্রের পাওয়া যায়।

আরও কৌতূহলের তাঁর আদিযুগে লেখা এক কবিতা, ‘নির্জন স্বাক্ষর’। তিনি লেখেন, ‘তুমি তা জানো না কিছু– না জানিলে/ আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে;’।

…………………………..

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার.ইন

…………………………..

প্রথম পাঠে এই উচ্চারণ সামান্য প্রণয়াঞ্জলি। কিন্তু ক্রমেই খেয়াল করি, প্রকৃত প্রস্তাবে, এ এক অভিসন্ধিমূলক দৃষ্টিপাত। অনেক দিন পর আজ মনে হয় কে কাকে লক্ষ করেছিল এবং কীভাবে? যা দ্রষ্টব্যের অগোচরে ঘটে যাচ্ছে এমন দৃষ্টিপ্রবাহে কি ষড়যন্ত্র-মনস্কতাও আভাসিত হচ্ছে না? আসলে কেউ তৃতীয় একজন যে, দেখে যায় গোয়েন্দার মতো। এই লক্ষ করা যা খুব দ্রষ্টার অন্তর্ভুক্তি দাবি করছে না, তা ইতিহাসের হাতে সময়ের দান। জীবনানন্দের এই চাউনি ইতিহাস চেতনার দায়ভাগ– যা অন্তর্বর্তী, ক্ষণপ্রভ ও আকস্মিক, অর্থাৎ যা আধুনিক।

… ট্রামলাইনের সারস …

পর্ব ১. রবীন্দ্রনাথের নীড় থেকে জীবনানন্দর নীড়, এক অলৌকিক ওলটপালট

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved