‘জগন্নাথ’ নাট্যাভিনয়ে অরুণ মুখোপাধ্যায় জগন্নাথের ভূমিকায় মঞ্চের মাঝ বরাবর মাটিতে বসে একটা ফেলে দেওয়া আপেল বা ওরকম কিছু খাওয়ার অভিনয় করতেন। শরীরের ভাষা, কাঁপুনি সমেত এই অভিনয়ে যে খবরটা অভিনেতা দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতেন সেটা ক্ষুধার্তের অন্ত্রের খবর। একইসঙ্গে আপেল বা ফলটা হয়ে দাঁড়াত গরিব মানুষের অসহায়তার চিহ্ন। এবার কথা হল এই চিহ্নগুলো একরকম থাকে না। তখন অনেক দিন ধরে অভিনয় পদ্ধতি, আলো, ডিরেকশন শুধু বদলায় না– বদলে যায় দর্শকের চোখ। এই বদলটা যদি নাট্যকর্মী আর দর্শক দু’জনে মিলে করেন আস্তে আস্তে, তখন মঞ্চ আর দর্শকে মিলে একটা কথা তৈরি হয়। কিন্তু হয় না সেটা।

৪.

ঘোড়া দেখলেই সবার পায়ে বেমালুম বাত। কোনও কিছু লিখতে গেলে এই তেজি প্রাণীর চলাফেরা মনে আসে। সোজা গট গট করে কিছু যে বলে যাব, এমন কনফিডেন্স কস্মিনকালেও ছিল না। আড়ে আড়ে কোনাকুনি চলতে গিয়েও লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তাই আড়াই চালে ভাবি। বাধা টপকে আদার ব্যাপারীও মোক্ষম ঘরটিতে গিয়ে বসতে পারে চোখের পলকে। কাটাকুটি– সে পরের কথা। তবে নিওলিথ স্তব্ধতায় না হোক মহীনের পোষা জীবটির আপন মনে ঘাস খাওয়ার দৃশ্য নিউটাউনেও দেখা যায়, সূর্যাস্তে, সন্ধ্যায়। স্যুররিয়াল। বিষাদ মন্থর। দিনশেষের লালচে আলোয় পিঠের ভাবনা-ক্ষতগুলো চিক চিক করে। কারও হাসি পায়, কারও চোখে জল আসে।

শেষ কথা কে বলবে?

‘কথা শেষ’ আর ‘শেষ কথা’, এদিক আর ওদিক, বাম থেকে ডান– অথচ ফারাক আকাশ পাতাল! অনেক সময় হয় কী, কথাটা শেষ হয় না, বলতে গিয়ে বলা হয় না, একটা দ্বিধা থাকে মনে। ‘যে কথাটা বলব ভাবি, কাঁপতে থাকে ঠোঁটে’। আবার ‘বলিনি কখনও, আমি তো ভেবেছি বলা হয়ে গেছে কবে’ এই বিশ্বাসেও পাশে পাশে চলে যেতে চায় পা। কিন্তু এক-একটা কথা, আকারহীন ভাবনা হয়ে একলা বেওয়ারিশ দেখা দেয় যখন, তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় না। মেঘের মতো সে ঘনিয়ে উঠতেই থাকে– তার কোনও আকার নেই, একটা আন্দাজ আছে মাত্র। সেসব কথাই একমাত্র বলতে ইচ্ছে করে। বলতে বলতে, ধাক্কা খেতে খেতে, খানিকটা স্কাল্পটিং টেকনিকে ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে অনেকে মিলে এক-একটা ভাবনা তৈরি হয়ে ওঠে সমাজে, অনেক দিন ধরে। সেই কথার শেষ নেই। আমার কথাই এ-ব্যাপারে ‘শেষ কথা’– এই ভাবনাটা ফ্যাসিস্ট। কথা তাই শেষ হতে পারে মুহূর্তের জন্য, বিরাম যেন-বা। কিন্তু ‘শেষ কথা’ বলে কিছু হয় না। একমাত্র সময় ফুরলে, বাইরের দিক থেকে তখন যতি নামে। অন্যরা সেই ভাবনা এগিয়ে নিয়ে চলে। আমাদের যে-সব ভাবনা বাঁচায় সবই এইরকম, অলক্ষ্যে অনেকে মিলে কথা বলে বলে অনেকদিন ধরে তৈরি। তাতে সমাজটার সবার সমান অধিকার। মহাজনের চলার পথই সকলের পন্থা। কথাটার ব্যাখ্যায় মহাভারতের টীকাকার নীলকন্ঠ ভেবেছিলেন, মহাজন মানে বহুজন। সামনে ভাবনার ভয়াবহ জঙ্গল, কী পথ? এমন সময় দেখা গেল সরু এক রেখা, ‘স পন্থা’। হল কী করে? অনেকে বহুজন মিলে হেঁটে হেঁটে কতদিন ধরে বেঁধে দিয়ে গেল দু’টি পায়ের শ্লোক। স পন্থা। একা, সে যত বড় লোকই হও, পথ কাটার সাধ্য কারও একার নয়। মহাজন তাই বহুজন।

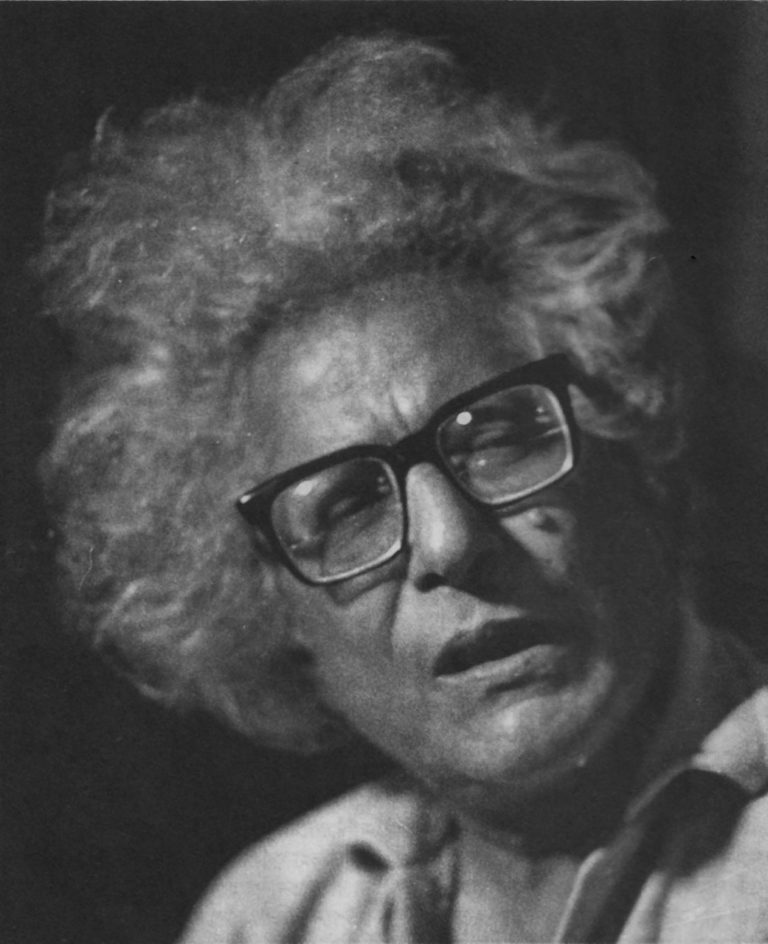

ভাবনার পথও এভাবে সবাই মিলে কাটে। চিন্তার পথ বহুজনের। কথা, যে কথা সত্যিই বলার মতো, সে কথার রাস্তাও অসংখ্যের পায়ে তৈরি। সেই অনেকের মুখ যখন দেখতে পাওয়া যায় না, বলার তাল কাটে। নিজের না জানার লজ্জা, না বোঝার মূর্খামি, অন্যদের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে চায়। বলার-লেখার মধ্যে চলে আসে বিরক্তি। ভাবনাটা, যেটা আশঙ্কার মতো ঘনিয়ে উঠছে চারধারে, অথচ দিশা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না– সেটা খাঁটি সত্যি। কিন্তু অনেকে মিলে যে ভাবনার পথে হেঁটে গেলে চলার টানে ছেনির মারে রাস্তা জেগে উঠবে– সেই দিকটার কথা বলা দরকার। সুভাষ মুখোপাধ্যায় চেয়েছিলেন কথাগুলো নিজের পায়ে দাঁড়াক, মানে হাঁটতে শিখুক। আর এ-তো সবারই জানা, সারা দিন সারা দুনিয়া জুড়ে প্রতি মুহূর্তে যা জন্মাচ্ছে তার নাম ‘কথা’। এমনকী নৈঃশব্দ্যও একরকম কথা। ‘সেইরকম ভাবেও কি আমরা কথা বলতে পারি না, সুমন্ত?’ পারি না-পারি শিখতে দোষটা কোথায়!

দৃষ্টিহীন মানুষদের নাটকের কথা বলছিলাম। আগের লেখায়। ব্যাপারটা ঠিক গুছিয়ে বলার আগেই একগাদা ক্ষোভ এসে কীরকম যেন সব ধামাচাপা দিয়ে দিল। কীসের এত রাগ? ওই শেষ কথা বলার তাগিদ। অত তাড়াহুড়ো করলে হয় না। একথা ঠিক যে ব্লাইন্ড মানুষদের নিয়ে এদের নির্দেশক শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ৩০ বছর ধরে নাটক করছেন। কিন্তু এঁদের কাজ করার ধরন বিশিষ্ট। থিয়েটারের পরিচিত চিহ্ন ব্যবস্থা বা সেমিওটিকস-এ এঁরা কাজ করেন না। সেই ব্যাপারটা কী? থিয়েটার কবিতার মতন, সাহিত্যের বা সিনেমার মতনই নানারকম। মঞ্চে যেসব সংকেত দেখি, সেগুলোর নানা মানে আছে। ‘জগন্নাথ’ নাট্যাভিনয়ে অরুণ মুখোপাধ্যায় জগন্নাথের ভূমিকায় মঞ্চের মাঝ বরাবর মাটিতে বসে একটা ফেলে দেওয়া আপেল বা ওরকম কিছু খাওয়ার অভিনয় করতেন। শরীরের ভাষা, কাঁপুনি সমেত এই অভিনয়ে যে খবরটা অভিনেতা দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতেন সেটা ক্ষুধার্তের অন্ত্রের খবর। একইসঙ্গে আপেল বা ফলটা হয়ে দাঁড়াত গরিব মানুষের অসহায়তার চিহ্ন। এবার কথা হল এই চিহ্নগুলো একরকম থাকে না। তখন অনেক দিন ধরে অভিনয় পদ্ধতি, আলো, ডিরেকশন শুধু বদলায় না– বদলে যায় দর্শকের চোখ। এই বদলটা যদি নাট্যকর্মী আর দর্শক দু’জনে মিলে করেন আস্তে আস্তে, তখন মঞ্চ আর দর্শকে মিলে একটা কথা তৈরি হয়। কিন্তু হয় না সেটা।

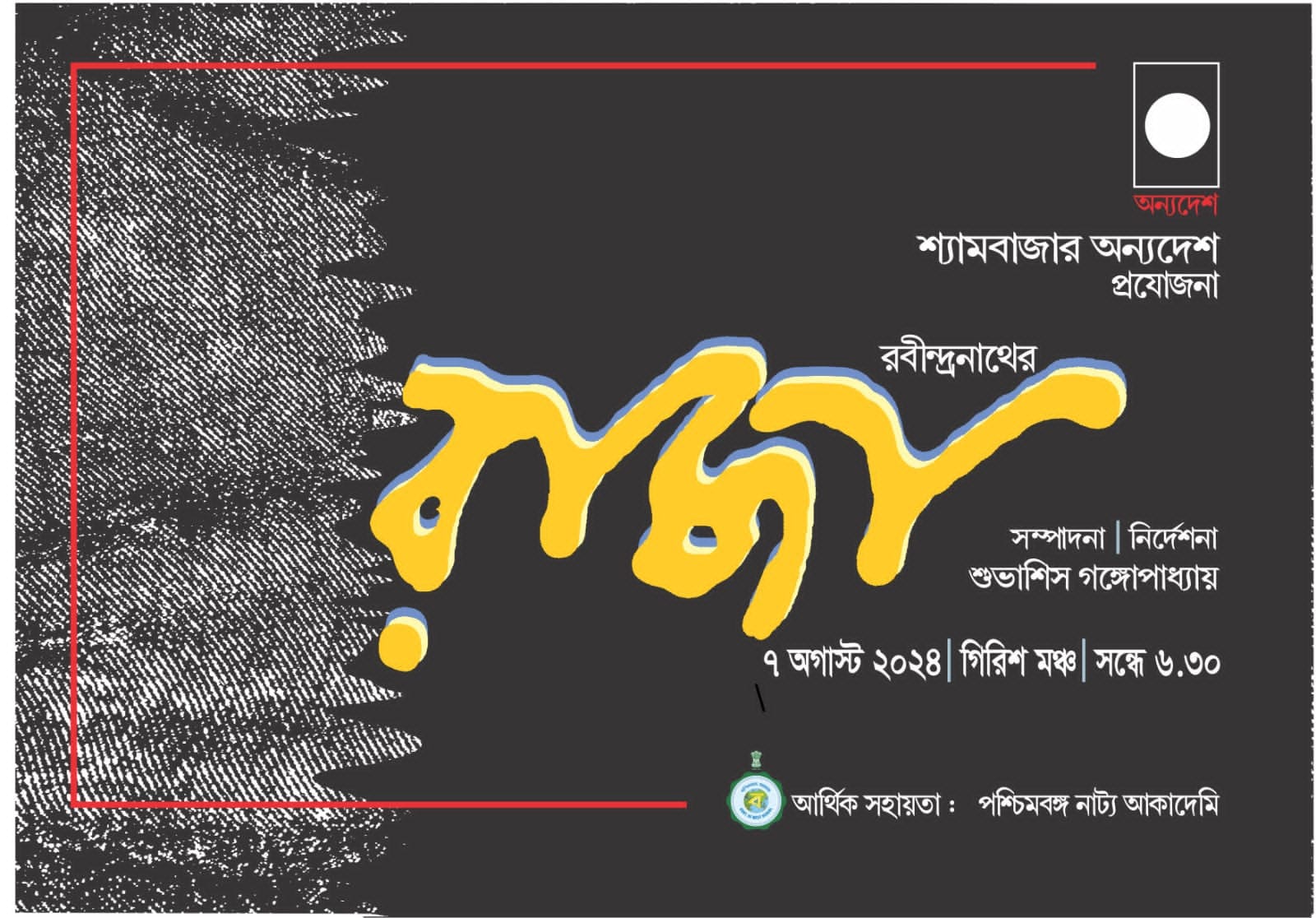

অন্ধ মানুষ যখন অভিনয় করে তখন সবচেয়ে বড় ঝামেলা হল সে মনে মনে তার কাজটাকে যে-ভাবে পায় সেইভাবে অভিনয় করার চেষ্টা করে। কিন্তু অভিনয়টা মূলত চোখে দেখতে পায় যারা তাদের জন্য। এই চক্ষুষ্মান দর্শকের মন অভ্যস্ত হয়ে আছে প্রচলিত নাট্যচিহ্নে। বেশিরভাগ সময়েই তার নাটক দেখাটা হয়ে দাঁড়াতে পারে অন্ধত্বের প্রতি একরকম সহানুভূতি। অথচ ব্লাইন্ড থিয়েটারে বাধ্যতামূলকভাবেই এমন সব চিহ্নের জন্ম হয়, যা কখনওই মূল ধারার নাট্যে সম্ভব না। যেমন আলো অন্ধকার। সুভাষ-রা একবার একঘর দর্শককে নূন্যতম আলো ব্যবহার করে নাটক দেখিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ফল ফলল কতটা সেটা বোঝা যেত আরও নানাভাবে যদি পরীক্ষা চালানো যেত। যেমন ধরা যাক, স্বরক্ষেপ। অভিনেতা যেহেতু বাহ্যত কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না, এই মঞ্চে কথা, গান সবই একটু অন্যরকম আকার পায়। এরা কথা বলেন জোরে, কখনও গলার শির ফুলিয়ে। গান করেন অপূর্ব। কোভিডে চলে যাওয়া ওস্তাদজির গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা আমার কথা বুঝতে পারবেন। আর শরীর। মুভমেন্ট। একজন শিক্ষিত অন্ধ অভিনেতা তাঁর স্বরে-শরীরে যে-সব মুদ্রা ধরতে পারেন তার অভিঘাত সম্পূর্ণ আলাদা। এই অন্যদেশ থেকে ঘুরে এলে দেখার দৃষ্টি বদলে যায়। আমি সামান্য কিছু দর্শকের সঙ্গে দু’-তিনবার শ্যামবাজার অন্য দেশের ‘তাসের দেশ’ নৃত্য-নাটক দেখেছি। সেখানে যেসব নাচের দৃশ্য আছে, তেমন সাহসী মুভমেন্ট অভিজ্ঞতায় খুব বেশি নেই। একদল অন্ধকে একসঙ্গে নাচতে দেখা একটা মুক্তি। লিবারেশন। মানুষের পিরামিড গড়ে তুলে নিশান উঁচু করে তাদের আন্দোলন– প্রতিদিনের ‘জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত’ আমাদের ছুটি দেয়। এই দৃশ্যগুলো রাজনৈতিক। কেননা এরা চালু অভ্যাসে গড়ানো ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে। আর গড়াতে গড়াতে কেউ ওপর দিকে উঠে গেছে এরকম কথা নিত্য ভজালেও বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। দৃশ্যের জন্ম যথার্থই বলে যায়– আমরা যাইনি মরে আজও। আমাদের দৃশ্য সন্ধানের যে দিকটায় আলো পড়েনি সেখানে একটা পায়ে চলা খানিকটা রাস্তা ৩০ বছর ধরে তৈরি হয়ে আছে। এই কাজ করতে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ে শুভাশিস-রা আশ্রয় করেন মহাভারত, গ্রিক কাহিনিকে মেশাতে চান মহাভারতের অন্ধদের সঙ্গে। কখনও-বা বেহুলাকে কেন্দ্রে রেখে ‘মনসামঙ্গল’ বোঝার চেষ্টা করেন। আর, বারবার ফিরে যান রবীন্দ্রনাথের কাছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক থেকে কী পেলেন এঁরা? শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ছোট্ট বই আছে ‘নিম্নবর্গের রবীন্দ্রনাথ’। সেখানে এর একটু উত্তর দেওয়া আছে– ‘রবীন্দ্রনাট্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলোই একদা সৃষ্টি হচ্ছিল নিম্নবর্গীয়দের আশ্রয় করে। নায়ক তারা, নায়িকাও অনেকে। কিন্তু কেন? এর কি কোনও অর্থ নেই? আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়– যে প্রায়ই সেইসব ছিন্নমূল নায়ক নায়িকাদের প্রাণের বিনিময়ে বা মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই আমরা জেনেছি সেই নাট্যের ভিতর গড়ে ওঠা ঘটনাসমূহের সত্যকে। অর্থাৎ কি না– অমল-জয়সিংহ-অভিজিৎ-রঞ্জন যারা সকলেই তথাকথিত সমাজের কেউ না কিছু না, তারাই কিন্তু আমাদের চেনাবে জানাবে বা বুঝতে সাহায্য করবে– সেই অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোকে, যা কি না এই বাংলার সভ্যতার শেষ আলো বলেও মনে করেন অনেকে। যদিও দৈনন্দিন জীবনের রোজনামচায় সে সব দরিদ্র মানুষদের আমরা আজও অচ্ছুৎ বা outsider বলেই শুনতে জানতে বুঝতে অভ্যস্ত।’

এই বই-এর ভেতর আরও অনেক অভিজ্ঞতার কথা আছে। আছে রবীন্দ্রনাথের ভেতর পথ কাটবার সহজাত উপায়।

এবার ফিরে যাই ‘রাজা’র কথায়। ১৯১০-এ লেখা এই নাটকের বেশ কিছু বদল ঘটে ১৯২১ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে। কী আছে নাটকটায়? বৌদ্ধ অবদান সাহিত্য থেকে এর কাহিনিমূল তুলে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পটা কুশ-জাতকের। এছাড়াও অন্য দু’-একটা সূত্রের কথাও কেউ কেউ বলেছেন। এই নাটকের একটা অন্য চেহারা পাওয়া যায় ১৯২০ সালে লেখা ‘অরূপরতন’ নাটকে। আর একই কাহিনি সূত্রে লেখা ‘শাপমোচন’ (১৯৩১) নাটকে। ১৯৩২ সালে আবার একবার নতুন করে ‘রাজা’ নাটকে হাত দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে লেখা শেষ হয়নি। এই রচনা-সময়গুলো নিলাম চারপাশের রাজনৈতিক ইতিহাসটা আর একবার ঝালিয়ে নিতে। এক সর্বশক্তিমান সাম্রাজ্য তার সমস্ত দাঁতনখ বের করে যেমন দেখা দিয়েছে শেষ কামড় মারার জন্য, তখন কাকে বলা যাবে ‘রাজা’– এই প্রশ্নটাও কি নেই নাটকে? রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা তুলে নিয়ে আমরা সারাজীবন যদি ভাবি, এ এক রূপক নাট্য– ‘রাজা’ মানে রাজা নয়, ঈশ্বর, ‘রাণী’ মানে রানি নয় সে হল রূপমুগ্ধ মানুষের ছায়া– তাহলে বিপদ বাড়ে। এই যেমন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম এক বিজ্ঞাপন– ‘গীতাঞ্জলি এবং গোরা যে সময়ে লিখেছিলেন, সেই ১৯১০ সালে রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকটি লেখা। ভারতবর্ষের প্রকৃত মূর্তিটি কী? সুন্দর-অসুন্দরের সঠিক রূপ অনুভব করার খোঁজেই রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটি লেখেন … রবীন্দ্র দর্শনের একটি প্রধান উপকরণ আপাত অসুন্দরের অন্তর্লোক থেকে সুন্দরের আত্মপ্রকাশ। এটাই নাটকের মূল ভাব।’ এখানে আগে থেকে সব বলে দেওয়া আছে। শেষ কথা। বাকিটা করে দেখানো হবে।

এবার ফিরে যাই নিম্নবর্গের রবীন্দ্রনাথে, ‘রাজা’ নাটকে, শুভাশিস লিখছেন–

“এই নাটক গড়ে ওঠার সময় আমরা কেউ কেউ কতকগুলো এমন বিষয়ের মুখোমুখি হতে শিখি, যা রবীন্দ্র নাটকের একটা ভিন্ন-পাঠ বলেই মনে হয়েছে আমাদের। যেমন ধরা যাক এই নাটকের রানি যে, সুদর্শনা, নাটকের গোড়াতেই যখন বলে– ‘আলো, আলো কই! এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না!’ … এসব সংলাপ যখন চোখে দেখা জগতের কোনও অভিনেত্রী বলবেন আর দৃষ্টিহীন জগতের কোনও অভিনেত্রী বলবেন … তখন কি সংলাপের অভিঘাত একইরকম থাকবে।”

এই হয়ে ওঠার প্রশ্নটাই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখায় একটা আলাদা গতি জোগায়। তাই কথা শেষ হয় না, চলতে থাকে। পাঁচমুড়ো পাহাড় শ্যামলী নদী পেরিয়ে সেসব কথা চলে চলে চলে। আর রবীন্দ্রনাথের মতন মানুষ শুনতে পান– সে যে আসে আসে আসে।

কে আসে? একদিন সব বদলাবে, এই খবরটা? নয়ই বা কেন।

…………………………

রোববার.ইন-এ পড়ুন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর অন্যান্য লেখা

………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved