মেয়েরা চাকরিতে ঢোকায় একদিকে যেমন তাঁদের সময়ের অভাব হয় বাড়ির কাজের ক্ষেত্রে, অন্য দিকে রোজগারের টাকা দিয়ে সময় বাঁচানোর কিছু যন্ত্রপাতি কেনাও সম্ভব হয়। দেশভাগের পর কলকাতার ক্ষেত্রেও কিছুটা উঠে আসে এই চিত্র। দেশভাগের পরের যে দুই দশক নিয়ে আমরা কাজ করছি, সে সময় বাড়ির কাজের প্রযুক্তির মধ্যে অন্যতম ছিল ফ্রিজ। তবে রান্নার সুবিধার জন্য উনুন থেকে গ্যাসও অনেক বাড়িতে ব্যবহার শুরু হয়। উল্লেখ পাওয়া যায় প্রেসার কুকারেরও।

‘রান্না বলো, কাপড় কাচা বলো, সবই তাঁরা বৈদ্যুতিক যন্ত্র সাহায্যে করে থাকেন।’

সুলেখা রায়, ‘মেয়েদের শিক্ষা’, শ্রীমতী, ১৯৫০

সুলেখা তাঁর প্রবন্ধে মার্কিনি মেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হিসাবে তাঁদের রোজকার জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা লিখেছিলেন। সে সময়ে বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের রান্নাঘরে ফ্রিজ, মিক্সি, বা ওভেন দূরস্থান। রান্না মানেই অনেক সময়ের ব্যাপার। তাই চাকুরিরতাদের দিনটাই যেন চলে যেত সময়ের পিছনে ছুটে। সেই আক্ষেপ সুলেখার প্রবন্ধে স্পষ্ট। ফ্রিজ অবশ্য এদেশে সে সময়ে চলে এসেছে। ১৯৪৪-এ পরিমল গোস্বামীর লেখা স্কুলের মেয়েরা গল্পে আমরা দেখি বড়লোক সহপাঠী চপলার বাড়িতে ফ্রিজের জল খেয়ে মাধুরীর বিস্ময়–

“মাধুরী একেবারে স্তম্ভিত হল। কোনোমতেই বুঝতে পারছিল না, বিনা বরফে এত ঠান্ডা জল কী ক’রে একটা ছোট্ট আলমারিতে থাকতে পারে।”

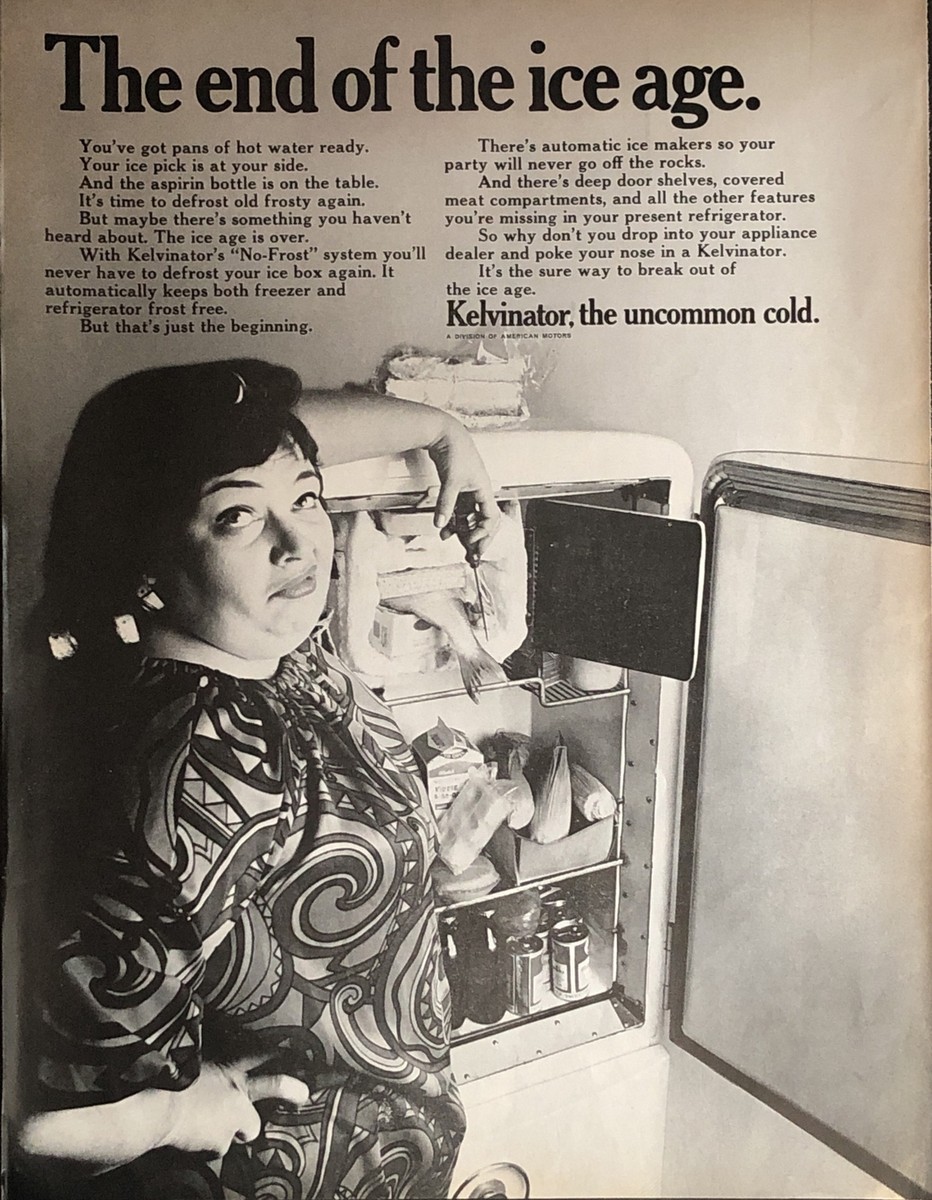

সাধারণ স্কুল-শিক্ষকের মেয়ে মাধুরীর সঙ্গে ব্যবসায়ী পরিবারের চপলার সামাজিক দূরত্ব নির্দিষ্ট করে দেয় এই ‘ছোট্ট আলমারি’। ১৯৪৯-এর অমৃতবাজার পত্রিকাতেও পেয়েছি কেলভিনেটরের ফ্রিজের বিজ্ঞাপন (১১ মে, ১৯৪৯)। ১৯৫৮ সালে গোদরেজ আর বোয়েস ভারতে ফ্রিজ তৈরি করা শুরু করে। কিন্তু বাংলা খবরের কাগজে (এ ক্ষেত্রে ‘যুগান্তর’) ১৯৭০-এর আগে আমাদের চোখে পড়েনি ফ্রিজের বিজ্ঞাপন। ইংরেজি কাগজ পড়তেন সাহেব-সুবোরা, বা সাহেবি চালচলনের লোকজন– তাঁদের রান্নাঘরে ফ্রিজ ঢুকলেও, ছাপোষা বাঙালির রান্নাঘরে স্থান পেতে সময় লেগেছিল আরও বেশ কিছু বছর।

এই কাজের সূত্রে আমরা কথা বলি স্মৃতি দাসের সঙ্গে। কাঁচরাপাড়ায় থাকতেন তিনি, চাকরি পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটিতে। বাড়ির সব রান্না সেরে অফিসের জন্য বেরতে হত তাঁকে। উঠতেন ভোর ৪টেয়। তিনি ফ্রিজ কেনেন ১৯৭৪ সালে।

“ফ্রিজ কেনাটা ছিল এক মজার ব্যাপার। চাকরি জীবনের প্রথমে টাকা জমাতাম আমি, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে। সামান্য টাকা দিয়ে শুরু, যখনই পেরেছি একটু করে রেখেছি। বিয়ের পর আর অতটা পারতাম না। অনেকদিন পরে একটা চিঠি এল যে আমার চার হাজার টাকা জমেছে। আমার বউদি বলল, ‘তুমি একটা ফ্রিজ কিনে নাও। সকালবেলা সব কাজ সেরে আসতে হয়, ফ্রিজ থাকলে সুবিধা হবে।’ এশিয়াটিক সোসাইটির সামনেই দোকান, সেই দোকানে এক বয়স্ক ভদ্রলোক ছিলেন, খুব সাহায্য করেছিলেন। চার হাজার টাকার মধ্যে ফ্রিজটা হয়ে গেল। জেম বলে এক কোম্পানির। কলকাতা থেকে কাঁচরাপাড়া অটোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কাঁচরাপাড়ায় ফ্রিজ দেখার কী ভিড়।”

শুধু পাড়ার লোকের কৌতুক নয়, অনুমান করা যায়, ফ্রিজ আসায় রান্নার চাপ কিছুটা কমে তাঁর। শ্বশুরবাড়ির লোকের বাসি খাবার নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। ফ্রিজে কাঁচা সবজি, রান্না করা খাবার রেখে একটু ভার লাঘব করতে পেরেছিলেন স্মৃতি।

ফ্রিজ কিনলেও সবাই অবশ্য তাকে এত নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যবহার করতে পারেননি। সেই সময়ের হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে খাবার রান্না আর জমিয়ে রাখা নিয়ে নানা রকম নিয়ম ছিল। ছোঁয়াছুঁয়ি, টাটকা বাসির এই নানা সংস্কারের সঙ্গে এইসব নতুন প্রযুক্তিকে মধ্যস্থতা করাতে হত এই প্রজন্মের মেয়েদের। শিপ্রা দত্তের বিয়ে হয় ১৯৬৮-তে। বিয়ের পরে পরেই বাড়িতে ফ্রিজ আসে। বাড়িতে থাকতেন বিধবা পিসশাশুড়ি। তাঁর নিয়মে ফ্রিজে একটা তাক আমিষ খাবারের জন্য ব্যবহৃত হত আর বাকিটা ছিল নিরামিষ রান্না রাখার জন্য। এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিবারের রীতিকে একদিকে বজায় রেখে তিনি নিজের কাজের সময়কেও কিছুটা আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। প্রায় একই সময় গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ফ্রিজ আসে। তাঁর শাশুড়িরও নানা রকম বাতিক ছিল। তিনি ফ্রিজে রাখা খাবার খেতেন না। ফলে রোজকার রান্নার যে চাপ, তা অনেকটাই গীতশ্রীর থেকে যায়। মজার বিষয়, ফ্রিজের কথা বলতে বিয়ের পরের এই গল্পের থেকে বেশি তাঁর মনে পড়ে ছোটবেলায় টালার বাড়িতে আইসবক্সের কথা। ফ্রিজের আগে কিছু কিছু মধ্যবিত্ত বাড়িতে এরকম ব্যবস্থা ছিল। এক গাল হেসে তিনি মনে করেন সেখান থেকে নিয়ে বোনেরা মিলে মাঝেমাঝেই মজা করে আইসক্রিম খেতেন।

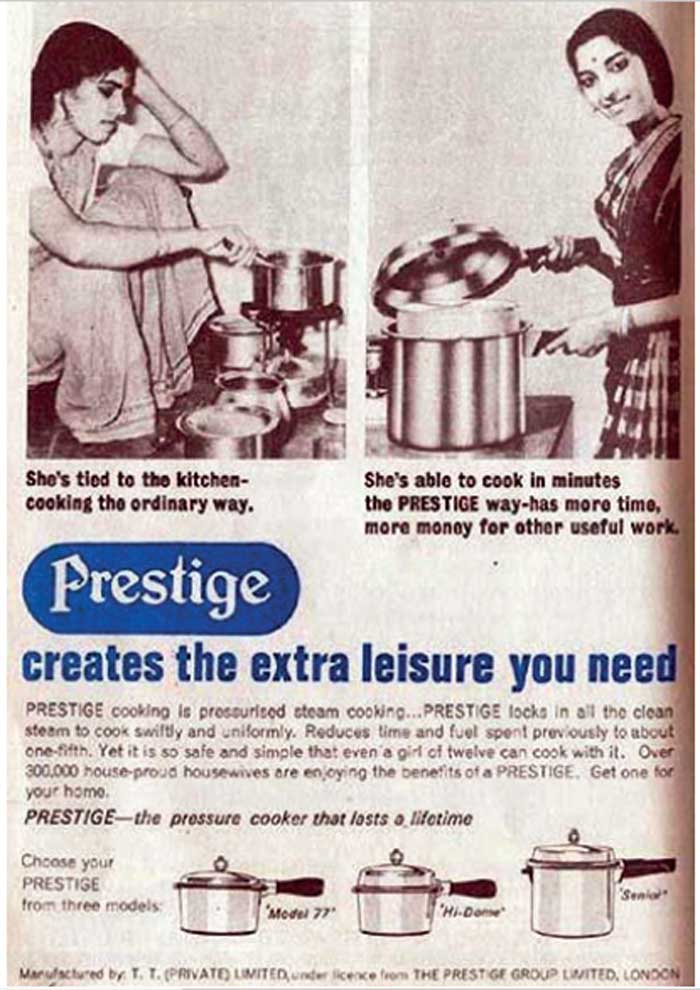

বাড়ির কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার মেয়েদের কাজের চাপ কমায় কি না– এই নিয়ে গবেষণা করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা যায় গৃহ-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ে। গবেষকেরা বলেন এর সঙ্গে মেয়েদের চাকরিতে ঢোকার সরাসরি যোগ ছিল। মেয়েরা চাকরিতে ঢোকায় একদিকে যেমন তাঁদের সময়ের অভাব হয় বাড়ির কাজের ক্ষেত্রে, অন্য দিকে রোজগারের টাকা দিয়ে সময় বাঁচানোর কিছু যন্ত্রপাতি কেনাও সম্ভব হয়। দেশভাগের পর কলকাতার ক্ষেত্রেও কিছুটা উঠে আসে এই চিত্র। দেশভাগের পরের যে দুই দশক নিয়ে আমরা কাজ করছি, সে সময় বাড়ির কাজের প্রযুক্তির মধ্যে অন্যতম ছিল ফ্রিজ। তবে রান্নার সুবিধার জন্য উনুন থেকে গ্যাসও অনেক বাড়িতে ব্যবহার শুরু হয়। উল্লেখ পাওয়া যায় প্রেসার কুকারেরও।

সাংবাদিক আলপনা ঘোষ বলেন, বিয়ের পর যখন তিনি পাইকপাড়ায় থাকতেন সে বাড়িতে উনুনেই রান্না হত। রান্নার জন্য মাইনে করা লোক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বিয়ের পরে পরেই তাঁর ননদের শ্বশুরকে একবার কড়াইশুঁটির কচুরি, মাংসের চপ খাওয়াতে তাঁকে এই উনুনেই রান্না করতে হয়েছিল। আলপনারা ১৯৭০-এ লেক রোডে চলে আসেন আর সেখানেই প্রথম গ্যাসে রান্না শুরু তাঁর। শিপ্রা দাশের বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে গ্যাস ছিল। স্কুলের চাকরি ছিল তাঁর। রান্না করে বেরতে হত তাঁকে। গ্যাস থাকায় তাঁর নিশ্চয় কিছুটা সুবিধা হয়েছিল।

রান্নাঘরে প্রযুক্তির প্রতি আকর্ষণের ইঙ্গিত পাই দেবাশীষ দত্তগুপ্তর সঙ্গে কথা বলেও। টেলিফোন অফিসে চাকরি করতেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী। টেলিফোন দপ্তরের সমবায়ের উদ্যোগে হকিন্সের প্রেশার কুকার কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সাতের দশকে। এত মহিলা সাড়া দিয়েছিলেন যে, হকিন্স থেকে সমবায়কে ১০টা কুকার বিনামূল্যে দিয়েছিল। আমাদের বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিয়েতে প্রেশার কুকার দেওয়ার একটা চল ছিল এই যুগে। ভালো, দামি উপহার হিসাবে গণ্য হত প্রেশার কুকার। গীতশ্রী বলেন, ১৯৬৪-তে তিনি প্রথম প্রেশার কুকার দেখেছিলেন। তাঁর দাদার বন্ধুরা বউদিকে বিয়েতে উপহার দিয়েছিল। স্মৃতি দাসও বিয়েতে উপহার পান প্রেশার কুকার। একা মা আর ছেলের সংসারে বাড়ির কাজ সেরে বেরতে হত জ্যোৎস্না সিনহাকে। তাড়াতাড়ি রান্না করার জন্য তিনি হকিন্সের একটা প্রেশার কুকার কিনে ছিলেন একদম চাকরির শুরুতেই। রান্না অবশ্য হত উনুনেই ১৯৮৮ অবধি, যখন তাঁদের বাড়িতে গ্যাস আসে।

তবে এমন নয় যে, মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে প্রেশার কুকারের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল ছয়-সাতের দশকে। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত লীলা মজুমদার, কমলা চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত রান্নার বইয়ের ভূমিকায় তাঁরা লিখছেন, ‘আমাদের কথা হল মধ্যবিত্ত পরিবার নিয়ে, কাজেই প্রেশার কুকারের কথা বাদ দিলাম।… অনেকে গ্যাস ব্যবহার করেন, ওভেনের সুবিধা পান, তাঁদের কথাও বলছি না।’

তবে যাঁরা রান্নাঘরে এই সুবিধাগুলি পেয়েছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে সময়কে একটু বাগে আনতে পেরেছিলেন। কেউ একবারে দু’দিনের রান্না করে ফ্রিজে জমিয়ে রাখতে পারতেন, কেউ প্রেসার কুকারে খাবার বানিয়ে খানিকটা সময় বাঁচাতেন, কারও বা রান্নার জোগাড় গ্যাসের দৌলতে কিছুটা সহজ হয়ে যেত।

অন্যান্য জায়গাতেও বাড়ির প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে গবেষণা থেকে উঠে আসে একই রকম ছবি। রান্নাঘরে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ির কাজের লিঙ্গ সমীকরণ মৌলিকভাবে বদলায় না, তবে কিছুটা হলেও বদলায় মেয়েদের সময়ের নিয়ন্ত্রণ ও বাড়ির কাজের ছন্দ।

তথ্যসূত্র

Gautam Bose, Tarun Jain, Sarah Walker. “Women’s labor force participation and household technology adoption. European Economic Review. 2022.

R.S. Oropesa. “Female Labor Force Participation and Time-Saving Household Technology: A Case Study of the Microwave from 1978 to 1989.” Journal of Consumer Research, vol. 19, no. 4, 1993

… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ২৪: চাকরিরতা মায়েদের সুবিধার্থে তৈরি সন্তান পরিচর্যার ক্রেশ কলকাতায় বন্ধ হয়েছে বারবারই

পর্ব ২৩: ‘কে তুমি নন্দিনী’র মধ্যে কি লুকিয়েছিল চাকরিরতা মেয়েদের প্রতি সস্তা রসিকতা?

পর্ব ২২: প্রথম যুগের মেয়েরা কি আদৌ চাকরিতে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন?

পর্ব ২১: উদ্বাস্তু, শিক্ষক বা খাদ্য আন্দোলনে চাকুরিরতা মেয়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো

পর্ব ২০: অদক্ষ হলেও চলবে, কিন্তু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য না থাকলে চাকরি পাওয়া ছিল দুষ্কর!

পর্ব ১৯: শৌচাগার নেই, এই অজুহাতে মেয়েদের চাকরি দেয়নি বহু সংস্থা

পর্ব ১৮: অফিসে মেয়েদের সখ্যকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিছক পরনিন্দা-পরচর্চার ক্ষেত্র মনে করেছিল

পর্ব ১৭: পুরুষ সহকর্মীদের ‘বন্ধু’ ভাবতে অস্বস্তি হত পাঁচ ও ছয়ের দশকের চাকুরিরতাদের

পর্ব ১৬: ট্রামের স্বস্তি না বাসের গতি, মেয়েদের কোন যান ছিল পছন্দসই?

পর্ব ১৫: অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শই শুধু নয়, চৌকাঠ পেরনো মেয়েরা পেয়েছিল বন্ধুত্বের আশাতীত নৈকট্যও

পর্ব ১৪: লীলা মজুমদারও লেডিজ সিট তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন!

পর্ব ১৩: অল্পবয়সি উদ্বাস্তু মহিলারা দেহব্যবসায় নেমে কলোনির নাম ডোবাচ্ছে, বলতেন উদ্বাস্তু যুবকরা

পর্ব ১২: মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ছবির মিঠুর মতো অনেকে উদ্বাস্তু মেয়েই চাকরি পেয়েছিল দুধের ডিপোতে

পর্ব ১১: প্রথম মহিলা ব্যাঙ্ককর্মীর চাকরির শতবর্ষে ব্যাঙ্কের শ্রমবিভাজন কি বদলে গিয়েছে?

পর্ব ১০: সেলসগার্লের চাকরিতে মেয়েরা কীভাবে সাজবে, কতটা সাজবে, তা বহু ক্ষেত্রেই ঠিক করত মালিকপক্ষ

পর্ব ৯: স্বল্পখ্যাত কিংবা পারিবারিক পত্রিকা ছাড়া মহিলা সাংবাদিকরা ব্রাত্য ছিলেন দীর্ঘকাল

পর্ব ৮: অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু মেয়েদের ‘চিরকালীন বোঝা’র তকমা দিয়েছিল সরকার

পর্ব ৭: মেয়েদের স্কুলের চাকরি প্রতিযোগিতা বেড়েছিল উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর

পর্ব ৬: স্বাধীনতার পর মহিলা পুলিশকে কেরানি হিসাবেই দেখা হত, সেই পরিস্থিতি কি আজ বদলেছে?

পর্ব ৫: প্রেম-বিবাহের গড়পড়তা কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবের লেডি ডাক্তাররা স্বাধীনতার নিজস্ব ছন্দ পেয়েছিলেন

পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল

পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে

পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা

পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved